Методика исследования безударности процесса отделения транспортного пилотируемого корабля от орбитальной станции сложной пространственной конфигурации

Автор: Богомолов Н.В.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

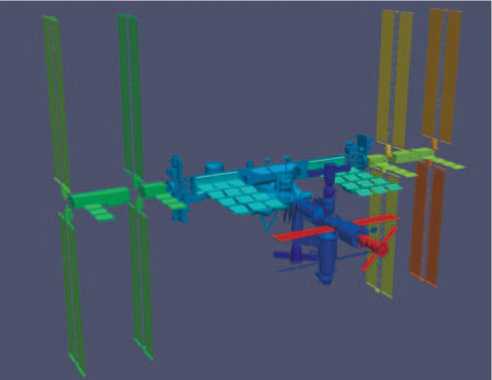

В статье изложена краткая история исследования динамики процесса отделения транспортных пилотируемых кораблей (ТПК) от орбитальных станций «Салют», орбитального комплекса «Мир», а также Международной космической станции (МКС) ранних этапов развёртывания. Отмечены факторы, повлекшие необходимость пересмотра методики проведения анализа безударности ТПК «Союз МС» при отделении от МКС актуальных конфигураций. Перечислены принятые допущения и необходимые исходные данные для проведения исследования. Приведены результаты оценки возможных начальных условий с учётом эллиптичности орбиты МКС и аэродинамического воздействия. Рассмотрена динамическая модель пружинных толкателей, обеспечивающих начальный увод ТПК от МКС после разрыва механических связей, показаны диапазоны соответствующих приращений линейных и угловых скоростей исследуемых объектов. Описан подход к определению возможных соударений корабля со станцией после отделения, сочетающий использование модифицированного алгоритма Гилберта-Джонсона-Кирти (GJK) с последующим графическим построением траекторий, характеризующихся пересечением либо опасным сближением ТПК с элементами конструкции МКС.

Процесс отделения, анализ безударности, пилотируемый корабль, орбитальная станция, пружинный толкатель, алгоритм gjk, безопасность экипажа

Короткий адрес: https://sciup.org/143182935

IDR: 143182935 | УДК: 629.784

Текст научной статьи Методика исследования безударности процесса отделения транспортного пилотируемого корабля от орбитальной станции сложной пространственной конфигурации

Полноценное функционирование орбитальной станции (ОС) в течение всего срока эксплуатации подразумевает регулярное присутствие экипажа на её борту для расширения спектра проводимых научных экспериментов, выполнения ремонтных и других работ. При этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности экипажа на всём протяжении полёта [1–3].

Отделение транспортного пилотируемого корабля (ТПК) от ОС — сравнительно короткий, но весьма ответственный этап каждой экспедиции, поскольку столкновение корабля со станцией может привести к неустранимым катастрофическим последствиям. В связи с этим, целью анализа отделения ТПК от ОС является исследование динамики указанного процесса для организации безударного относительного движения ТПК и ОС как в штатном случае, так и при возникновении различных нештатных и аварийных ситуаций.

Вопросами отделения ТПК от ОС «Салют» и орбитального комплекса «Мир» занимались Н.К. Петров, М.К. Хомяков, Р.Ф. Муртазин, В.С. Се-мячкин. Безопасный увод кораблей «Союз» от этих станций во многом обеспечивался за счёт того, что ТПК пристыковывались к периферийным торцам базовых блоков ОС и после отделения двигались в зонах, свободных от каких-либо элементов конструкции.

Усложнение (по сравнению с предшественниками) пространственной конфигурации Международной космической станции (МКС) повлекло за собой новые потенциальные угрозы. Так, после отделения от станции корабль продолжает двигаться в непосредственной близости от герметичных модулей, ферм, радиаторов, солнечных батарей, манипуляторов и прочих составных частей. Кроме того, конфигурация МКС постоянно изменяется и усложняется, за счёт чего трансформируется и свободная зона.

Проблемами безударного отделения кораблей «Союз» от МКС ранних этапов развёртывания занимались А.С. Анфалов, С.В. Борзых, В.В. Кокуш-кин, Н.К. Петров, М.К. Хомяков [4]. В их работе рассматривалась кинематика и динамика движения кораблей-спасателей относительно МКС, а также на основе визуального анализа построенных кинограмм относительного движения давались рекомендации по разработке алгоритмов безопасного увода ТПК «Союз» прошлых модификаций для актуальных на тот момент конфигураций станции.

В настоящее время необходимость проведения анализа безударности отделения ТПК от ОС вызвана дооснащением Международной космической станции новыми модулями, проведённой модернизацией ТПК «Союз» и появлением новых кораблей, а также увеличением количества возникающих на орбите нештатных ситуаций, которые в перспективе могут повлечь за собой необходимость эвакуации экипажа. Отмеченные факторы, наряду с ведущимися работами по проектированию посещаемой Российской орбитальной станции, создают дополнительные проблемы, решение которых прежними способами весьма трудоёмко, в связи с чем предлагается использовать описанную ниже методику.

В данной статье приводятся:

-

• принятые допущения и необходимые исходные данные для проведения анализа безударности процесса отделения ТПК от ОС;

-

• возможные начальные условия (положение, ориентация, линейные и угловые скорости связки «орбитальная станция – транспортный пилотируемый корабль») для случаев, влекущих за собой необходимость экстренной эвакуации экипажа;

-

• приращения линейных и угловых скоростей отделяемых объектов после срабатывания пружинных толкателей;

-

• аналитический способ обнаружения соударений корабля с элементами конструкции станции, позволяющий минимизировать последующие графические построения кинограмм относительного движения.

-

• порядок проведения анализа безударности.

Исходные данные для проведения расчётов и принятые допущения

С учётом относительно малой (менее одного витка) длительности процесса отделения ТПК от ОС, при проведении анализа безударности в качестве инерциальной выступает система отсчёта, связанная с Землёй, а поле тяготения принимается центральным. Кроме того, исследования, проведённые в НПО «Энергия» (сейчас — ПАО «РКК «Энергия») для кораблей «Союз ТМ», «Буран» и орбитального комплекса «Мир», показали, что влияние упругих свойств ТПК и ОС на их пространственное движение в процессе отделения несущественно.

Таким образом, используемая динамическая модель основана на допущении о представлении исследуемых объектов абсолютно твёрдыми телами. Положение и ориентация ОС и ТПК в различные моменты времени определяются путём численного интегрирования уравнений движения абсолютно твёрдых тел [5, 6], для чего могут применяться не только средства собственной разработки, но и программные комплексы динамического анализа многокомпонентных механических систем, такие как MSC.Adams , Euler , «Универсальный механизм», ФРУНД и др.

В качестве исходных данных при проведении расчётов выступают массовые, центровочные и инерционные характеристики; внешний облик (в виде совокупностей геометрических фигур) отделяемых объектов; параметры и логика работы органов управления; характеристики имеющихся средств отделения (пружинных толкателей). Кроме этого, для проведения исследования необходимо задать начальные условия: диапазоны варьирования ориентации связки «корабль–станция» в орбитальной системе координат, а также отклонения вектора угловой скорости связки от номинального. В случае штатного отделения по одному из действующих алгоритмов соответствующие диапазоны возможных начальных условий определены и тоже выступают в роли исходных данных. Определение этих диапазонов может являться целью проведения анализа безударности по одному из разрабатываемых алгоритмов. Однако при моделировании ряда нештатных ситуаций (например, отделение от неориентированной и нестабилизированной станции) соответствующие параметры заранее не известны, а их определение не является конечной целью. В связи с этим требуется провести предварительную оценку возможных начальных условий.

Движение станциипри потере управления

Потеря управления движением ОС может возникнуть в результате пробоя её гермообъёма микрометеороидом или частицей космического мусора. Величина возмущающего момента при этом зависит от места пробоя и размера отверстия, и в неблагоприятных случаях может превысить возможности системы управления по стабилизации станции.

Более простым с точки зрения динамики является случай свободного дрейфа, при котором «раскрутка» станции происходит под действием гравитационного момента.

Результаты соответствующих исследований для МКС приведены в работах [7, 8]. При проведении расчётов орбита станции на момент потери управления принималась круговой, а аэродинамическое воздействие не учитывалось.

С целью определения влияния эллиптичности орбиты и аэродинамического воздействия на МКС были проведены уточняющие расчёты для сценария свободного дрейфа.

Вначале методом Монте-Карло был осуществлён статистический анализ динамики движения станции, находящейся на эллиптической орбите с высотой перигея Н п = 400 000 м и апогея Н а = 440 000 м, на которую действуют только сила земного притяжения и гравитационный момент. В качестве связанной с МКС была принята система координат американского сегмента станции (СК АС).

В рамках проведённого анализа для 10 000 расчётных случаев варьировались следующие параметры:

-

• начальная эксцентрическая аномалия (0...360°);

-

• начальное отклонение СК АС от своей номинальной ориентации (возможные углы отклонения осей СК АС от их требуемых положений не превышают 3°);

-

• проекции вектора начальной угловой скорости станции на оси СК АС (погрешность стабилизации составляет ±0,02 °/с по каждой из осей СК АС).

Выходными данными для момента времени t с начала свободного дрейфа выступали вектор угловой скорости и и ориентация МКС в орбитальной системе координат. Дополнительно определялось значение модуля гравитационного момента.

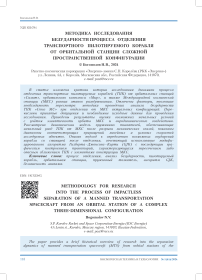

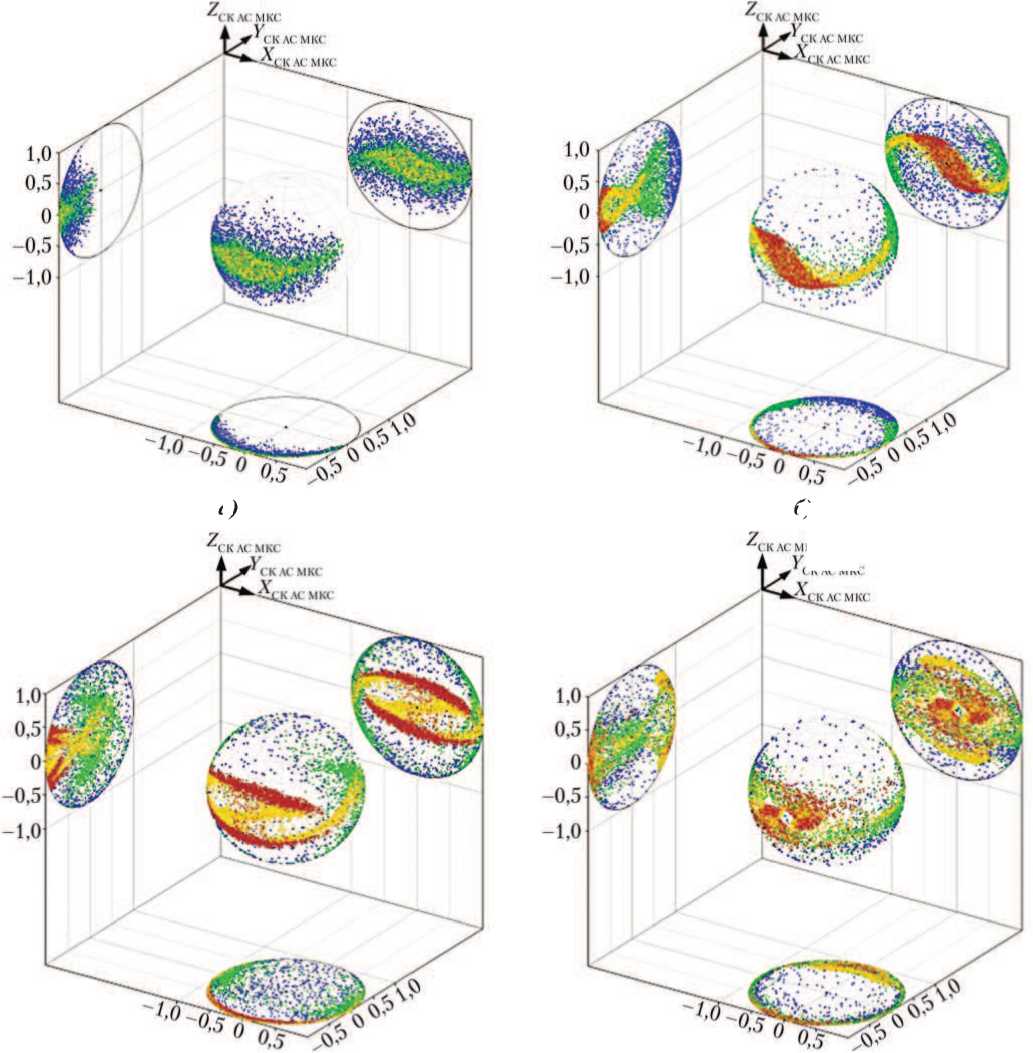

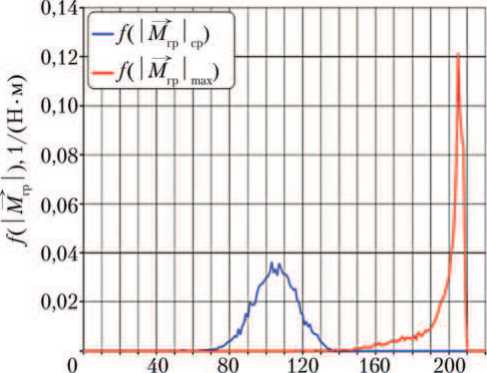

Результаты моделирования в виде возможных направлений вектора угловой скорости и станции в осях СК АС МКС в различные моменты времени с начала свободного дрейфа представлены на рис. 1. Плотности вероятности средних за виток и максимальных значений модуля угловой скорости МКС и действующего на неё гравитационного момента за период одного витка после потери управления показаны на рис. 2.

Согласно полученным результатам, после потери управления МКС может принять практически произвольную орбитальную ориентацию к моменту готовности экипажа к отделению. Модуль максимальной угловой скорости МКС при свободном дрейфе в течение одного витка не превышает 0,19 °/c. Указанное предельное значение сохраняется и при увеличении времени неуправляемого полёта. Таким образом, учёт эллиптичности орбиты не оказал заметного влияния на полученные данные.

Затем было проведено аналогичное моделирование, но с учётом аэродинамического воздействия. Новыми исходными данными являлись аэродинамические характеристики МКС, определённые с использованием программных комплексов «РАМЗЭС» и RuSat. Аэродинамическое воздействие находилось на основе теории свободномолекулярных течений с учётом интерференции и взаимного затенения элементов конструкции станции. Для этого внешняя поверхность МКС аппроксимировалась большим количеством элементов различных типов материалов. При известных локальных коэффициентах обмена импульсом в каждой точке обтекаемой поверхности для текущей высоты и ориентации станции относительно вектора набегающего потока посредством применения метода Монте-Карло определялись результирующие аэродинамические силы и моменты, которые затем в соответствии с ГОСТ 20058-80 [9] приводились к продольной, нормальной и поперечной аэродинамическим силам, приложенным в центре масс (ЦМ), аэродинамическим моментам крена, рыскания, тангажа. Вследствие большого значения числа Маха демпфирующие аэродинамические моменты считались равными нулю.

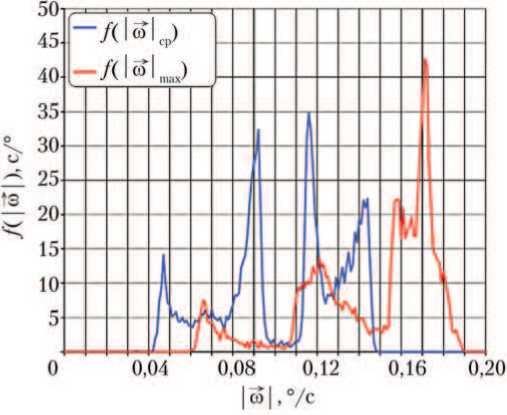

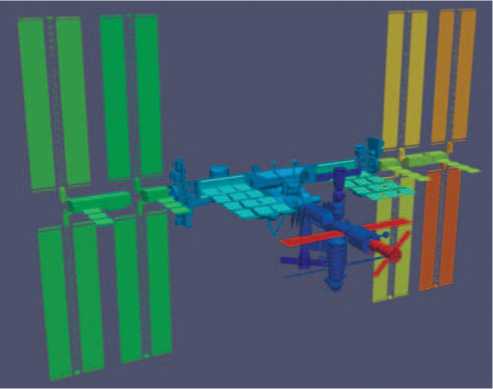

Поскольку ориентация подвижных элементов конструкции МКС оказывает влияние на её аэродинамические характеристики, были рассмотрены два положения солнечных батарей АС станции, соответствующие её минимальному (рис. 3, а ) и максимальному (рис. 3, б ) торможению.

а)

в)

г)

угловой скорости МКС

Рис. 1. Направления вектора моменты

| ш | = 0,10...0,14 ° /с;

времени с начала свободного дрейфа : a — t = 900 с;

б — t = 1800 с; в — t = 2 700 с; г — t = 5400 с; • — • — | ш| = 0,15...0,19 ° /с (рисунок создан автором )

ш в | ш |

= 0...0,04 ° /с; • — | ш | = 0,05...0,09 ° /с;

б)

КС мкс

—

а)

а)

I Л/' I,Нм

б)

Рис. 2. Плотности вероятности средних и максимальных значений модуля угловой скорости МКС |ш| (а) и → действующего на неё гравитационного момента | М | (б) за период одного витка после потери управления (рисунок создан автором)

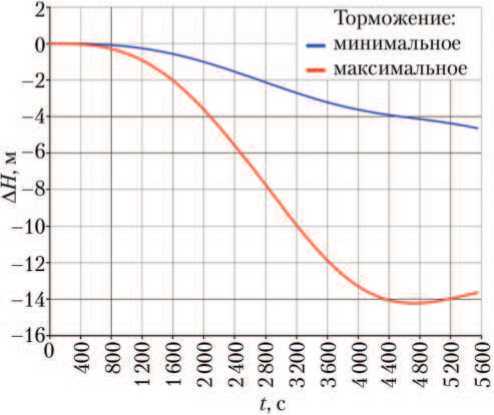

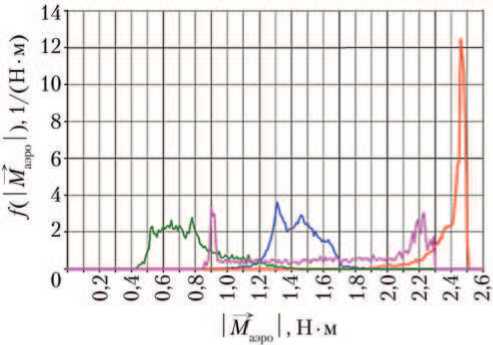

Анализ полученных результатов моделирования свободного дрейфа МКС показал, что действующая аэродинамическая сила приводит к снижению орбиты (рис. 4), однако действующий на МКС аэродинамический момент (рис. 5) на два порядка меньше гравитационного момента и практически не сказывается на вращательном движении станции.

Таким образом, учитывать аэродинамическое воздействие при моделировании движения МКС после потери управления нецелесообразно ввиду трудоёмкости получения аэродинамических характеристик и незначительности их влияния на результат даже в случае свободного дрейфа станции.

б)

Рис. 3. Положение солнечных батарей американского сегмента МКС, соответствующее минимальному ( а ) и максимальному ( б ) аэродинамическому торможению (рисунок из архива отдела аэрогазодинамики РКК «Энергия»)

Рис. 4. Изменение высоты орбиты МКС A H от времени t при номинальных начальных условиях для различных положений солнечных батарей американского сегмента МКС (рисунок создан автором)

а)

→ б) →

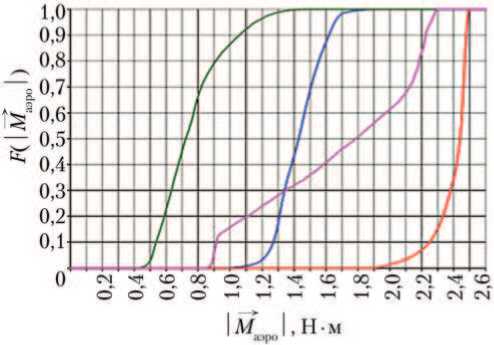

Рис. 5. Плотности f ( | М аэро | ) (а) и функции F ( | М аэро I ) (б) вероятности среднего за виток и максимального значений модуля аэродинамического момента, действующего на МКС, для различных положений солнечных батарей американского сегмента МКС: — — | М аэ о | с — минимальное торможение; — — | М аэро | max — минимальное торможение; ^“ — | Маэро | ср — максимальное торможение; — — | М аэро | max — максимальное торможение (рисунок создан автором)

Список литературы Методика исследования безударности процесса отделения транспортного пилотируемого корабля от орбитальной станции сложной пространственной конфигурации

- Любинский В.Е., Соловьёв В.А. Обеспечение безопасности экипажей космических аппаратов при управлении их полётом // Космонавтика и ракетостроение. 2015. № 1(80). С. 195-201. EDN: UJTWLD

- Соловьёв В.А., Любинский В.Е., Матюшин М.М. Проблемы управления полётами пилотируемых космических комплексов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2013. № 3(92). С. 39-54. EDN: RBGXEX

- Соловьёв В.А., Матюшин М.М. Некоторые современные аспекты обеспечения безопасности управления полётами космических аппаратов на примере Международной космической станции // Общероссийский научно-технический журнал "Полёт". 2011. № 4. С. 77-85. EDN: NTVBMN

- Анфалов А. С., Борзых С.В., Кокушкин В.В., Петров Н.К., Хомяков М.К. Анализ отделения кораблей-спасателей от нестабилизированной Международной космической станции // Космонавтика и ракетостроение. 2008. № 4(53). С. 107-116. EDN: JWFJOP

- Анфалов А. С., Богомолов Н.В., Борзых С.В. Моделирование процесса отделения пилотируемых кораблей от крупногабаритных орбитальных станций // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2018. № 5(698). С. 67-74. EDN: XQCNWH