Методика когнитивно-синергетического наблюдения и проактивного управления энергоёмкостью никель-водородных аккумуляторных батарей геостационарного космического аппарата

Автор: Ковтун Владимир Семнович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Системный анализ, управление и обработка информации

Статья в выпуске: 1 (36), 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены методы ресурсного энергообеспечения полёта космического аппарата «Ямал-100» от вторичных бортовых источников электроэнергии - никель-водородных аккумуляторных батарей. Впервые в мировой практике применения металл-водородных электрохимических батарей с расположением их в едином газовом коллекторе удалось достичь ~10-летнего срока эксплуатации на орбите в составе геостационарного спутника Земли. Потеря энергоёмкости в аккумуляторах могла привести к досрочному прекращению полёта космического аппарата. Поэтому энергетический ресурс аккумуляторов поддерживался проактивным управлением, состоящим из прогноза и активного управления. Разработанные методы текущего наблюдения в виде контроля и диагностики состояния аккумуляторных батарей с оцениванием текущей разрядной энергоёмкости позволяли прогнозировать дальнейшие деградационные потери в условиях недостатка мощности средств охлаждения аккумуляторов. Активное управление заключалось в применении методов, направленных на обеспечение оптимальных условий эксплуатации, парирование возможного развития температурной аномальной ситуации в зоне электрохимической реакции и регенерацию энергоёмкости. При этом в управлении использовался синергетический эффект, формируемый вторичными энергетическими взаимосвязями между бортовыми системами. Это позволило обеспечить заданные сроки эксплуатации батарей в условиях неблагоприятного внешнего фактора в виде увеличивающегося теплового воздействия на средства термостатирования аккумуляторов. Рост тепловой нагрузки был вызван переотражением части светового потока от элементов конструкции аппарата и увеличением коэффициента поглощения солнечного излучения («старения») терморегулирующих покрытий.

Космический аппарат, процесс управления, никель- водородный аккумулятор, ресурсное обеспечение, энергоёмкость, проактивное управление, синергия

Короткий адрес: https://sciup.org/143178822

IDR: 143178822 | УДК: 629.78.064.5:621.355 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2022-1-109-124

Текст научной статьи Методика когнитивно-синергетического наблюдения и проактивного управления энергоёмкостью никель-водородных аккумуляторных батарей геостационарного космического аппарата

В настоящее время проактивное управление сложными техническими системами (СТС) является одним из самых востребованных направлений развития технологии многофункционального управления, включающего в себя как функции целеполагания, планирования, регулирования, так и функции учёта, контроля, мониторинга и координации. По всем видам сложности — структурной, функциональной, поведенческой, развития, моделирования — космические аппараты (КА) относятся к классу СТС [1], в которых реактивное управление ориентировано на оперативное реагирование и последующее недопущение событий, приводящих к нарушению номинального функционирования бортовых систем (БС). Проактивное управление направлено на предотвращение нештатных ситуаций за счёт создания в подсистеме мониторинга и управления БС возможности формирования и реализации прогнозирующих и упреждающих управляющих воздействий, базирующихся на концепции комплексного моделирования [2].

В статье представлено описание проактивного управления применительно к БС КА с целью обеспечения их работы электрической энергией от вторичных источников питания. Решить комплексную задачу рационального управления энергоресурсами никель-водородных аккумуляторных батарей (НВАБ) без учёта их взаимодействия с другими БС КА невозможно, так как на борту существуют первичные (вызванные функциональным построением систем) и вторичные (неявные эволюционные) энергетические, материальные и информационные межсистемные взаимосвязи и взаимодействия. Вторичные взаимодействия, вызванные многоместными отношениями номинальных процессов, протекающих в системах, с процессами, определяемыми внешними факторами, приводят к образованию синергетических явлений. Поэтому для решения поставленной задачи используется когнитивно-синергетический подход к управлению энергоёмкостью НВАБ [3]. Указанный подход позволяет провести системно-кибернетические исследования взаимосвязей и взаимодействия БС с применением моделирования, анализа, прогноза и выбора варианта управления, с учётом обобщённого многоструктурного состояния (макросостояния) КА, необходимые для проактивного управления энергоёмкостью аккумуляторов [4, 5].

Целеполагание проактивного управления НВАБ направлено на минимизацию интенсивности потерь энергоёмкости батарей в процессе их эксплуатации, а также регенерацию энергоресурса путём решения рассмотренных далее задач:

-

• контроля герметичности НВАБ;

-

• обеспечения эффективного зарядного процесса;

-

• термостатирования электрохимических батарей (ЭХБ) в оптимальном диапазоне температур во всех режимах эксплуатации;

-

• корректной диагностики и обработки результатов заряда;

-

• статистического прогноза расхода энергоёмкости аккумуляторов;

-

• уменьшения интенсивности расхода и регенерации энергоресурса.

Разработчиком ЭХБ предложена аппроксимирующая интегральная барометрическая формула расчёта текущей разрядной энергоёмкости НВАБ [6, 7]:

Wi = K [ P ( τ i ) – P 0 ]/ T ( τ i ), (1)

где K — коэффициент уровня заряжен-ности; P ( τ i ) — текущее давление кислородно-водородной смеси, атм; P 0 — давление кислородно-водородной смеси в конце тестового разряда при срабатывании датчика минимального напряжения, атм; T ( τ i ) — текущая температура корпуса НВАБ в данный i -й момент времени, К.

По приведённой формуле производится расчёт величины энергоресурса, который может быть отдан в нагрузку в произвольный момент времени при разряде стандартным током 40±1,5 А в текущем состоянии барометрических и температурных параметров водорода, определяющих разрядную энергоёмкость НВАБ. Критерием оценки эффективности расхода ресурса НВАБ является их разрядная энергоёмкость ( Wа , Вт.ч) при номинальной (стандартной) токовой нагрузке.

Методика когнитивно-синергетического наблюдения и проактивного управления энергоёмкостью НВАБ является совокупностью методов комплексного решения перечисленных задач с задействованием межсистемных взаимосвязей.

методы наблюдения текущего состояния никель-водородной аккумуляторной батареи

Метод контроля герметичности НВАБ по току заряда и бародинамическим параметрам водорода. Для оценивания технического состояния по показателю энергоёмкости при наблюдении НВАБ в процессе эксплуатации традиционно используются измеряемые параметры давления, температуры и напряжения [6, 8]. По этим же параметрам в рамках общего наблюдения за энергоёмкостью можно проводить контроль герметичности НВАБ.

Однако контролировать герметичность НВАБ по падению давления внутри корпуса из-за микроутечек практически невозможно, так как изменения давления при преобразовании химической энергии в электрическую связаны не только с бародинамическими, но и с электрохимическими процессами. Потери водорода могут компенсироваться его выделением в процессе электрохимической реакции. Факт частичной потери водорода из корпуса устанавливается также по падению напряжения при заряде. По полученным экспериментальным данным для НВАБ падение напряжения составляет от 1,4...1,6 до 0,5...0,6 В [8]. При этом НВАБ сильно разогревается, поскольку практически вся подводимая к ней электрическая мощность переходит в теплоту. Для НВАБ с общим газовым коллектором с установленными последовательно включёнными аккумуляторными элементами вести контроль по температуре и напряжению не представляется возможным, так как напряжение на ЭХБ, определяемое через сумму напряжений от каждого элемента, в целом можно оценивать по-разному. С одной стороны, при его падении может произойти частичный или полный отказ одного из элементов, с другой — падение напряжения на каждом из элементов может быть вызвано утечкой водорода из корпуса. Система термостатирования ЭХБ с помощью тепловых труб (ТТ), замкнутых на корпус радиационного теплообменника (РТО) [6], обеспечивает необходимый сброс тепла из НВАБ. Для решения задачи контроля герметичности НВАБ по микроутечкам применяется метод когнитивно-синергетических наблюдений в процессе штатного режима заряда аккумулятора. Смежной системой, обеспечивающей дополнительный измерительный параметр для наблюдения (синергетическое соучастие в наблюдении), является солнечная батарея, зарядный ток от которой позволяет вычислять электрохимический расход водорода в корпусе аккумулятора. Согласно методу, выделяется функциональный объект в виде ЭХБ (элемента системы), помещённой в герметичный корпус НВАБ. При этом ЭХБ является регулятором электрохимического процесса, образующего энергетический кластер с бародинамическим процессом в другом элементе системы — корпусе НВАБ. Общим параметром является масса водорода в НВАБ, которая вычисляется по уравнениям электрохимического и бародинамического расходов водорода в процессе электрохимической реакции с использованием измерительной информации по параметрам давления, температуры и зарядного тока [9, 10]. Вынесение оценочного суждения о негерметичности производится по результатам сравнения разности вычисляемых значений параметров бародинамического и электрохимического расходов водорода с установленной нормой.

Метод когнитивно-синергетической верификации эффективности заряда в НВАБ . Определён оптимальный диапазон уровня заряда батареи — (0,95…1,15) Сb ( Сb — текущее номинальное значение верхнего уровня заря-женности НВАБ). Данному диапазону соответствует максимальная разрядная энергоёмкость при минимальной интенсивности деградации ЭХБ [6-8]. Перезаряд провоцирует повышенный разогрев ЭХБ, что приводит к снижению потенциала окисно-никелевого электрода (ОНЭ) и раннему началу выделения кислорода при заряде. Выделение кислорода, в свою очередь, кроме «локальных» эффектов — выдавливания электролита из ОНЭ и уменьшения рабочей поверхности активного слоя, затопления водородного электрода и повышения температуры при рекомбинации кислорода с водородом на водородном электроде — оказывает разрушающее действие на пористую структуру ОНЭ.

При эксплуатации аккумулятора с небольшой глубиной заряда происходит пассивация активной массы ОНЭ. В результате этого уменьшается электрическая ёмкость ЭХБ. Пассивацию активной массы вызывает рост кристаллов гидроокиси никеля и сращивание мелких кристаллов в более крупные [8]. Для исключения недо- и перезаряда батареи производится наблюдение за процессом заряда на верхнем уровне одновременно по трём параметрам — давлению, температуре и напряжению.

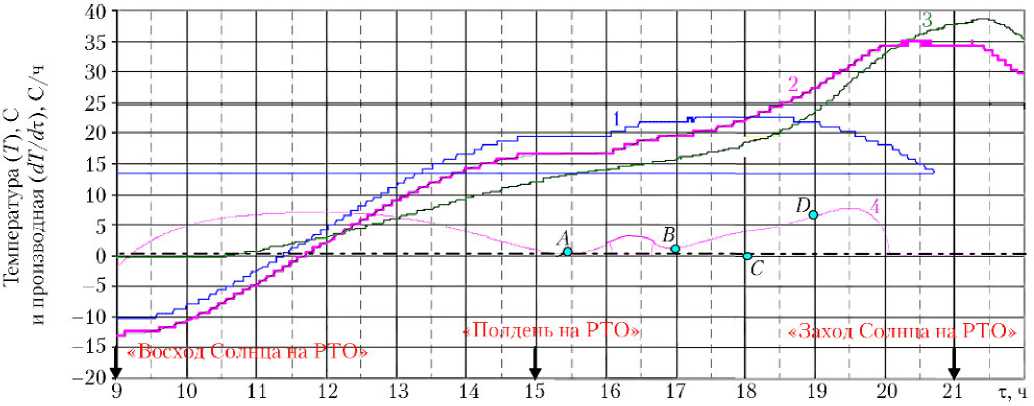

Способ контроля окончания заряда по напряжению. При данном способе используется критерий «детекция напряжения». Заряд прекращается при детекции напряжения на - Δ U (падения после достижения максимума). При этом определение верхней точки перегиба графика оценивается по значению производной dU / d τ = 0. Для рассматриваемой НВАБ Δ U ∼ 0,25 В при (1,1...1,15) Сb [11].

Способ контроля окончания заряда по температуре ЭХБ. Процесс стандартного заряда, вплоть до значения уровня заряженности ∼ 0,8 Сb , происходит в виде электрохимической реакции с незначительным эндотермическим эффектом [9-11]. На протяжении процесса заряда (при незначительном подогреве от внешней среды) можно считать его условно изотермическим с коэффициентом полезного действия по току, равным единице. Далее, при интенсификации побочных процессов, тепловой эффект реакции становится экзотермическим, и при высоких степенях перезаряда может наблюдаться значительный перегрев батареи. При этом сама по себе величина степени перезаряда не приводит к существенному увеличению коэффициента отдачи по ёмкости, а при бóльших степенях перезаряда ( ∼ 1,3...1,6) Сb происходит снижение значения этого коэффициента. Контроль скорости изменения температуры dT / d τ позволяет диагностировать интенсификацию побочных процессов, происходящих при перезаряде, и инициировать завершение заряда. Допустимая скорость роста температуры для адиабатических условий эксплуатации НВАБ [11] dT / d τ ≈ 0,105 К/мин ≈ 6,3 К/ч.

Способ контроля окончания заряда по давлению. Бародинамический перегиб на графике давления Р служит началом отсчёта перезаряда НВАБ [8].

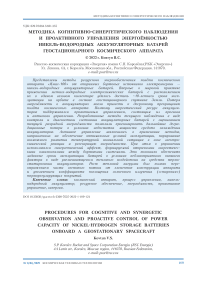

Для его определения отслеживается значение производной dP / d τ = (const) в процессе заряда батареи. Момент, когда dP / d τ = 0, является началом перезаряда. Степень заряда по бародинамическим графикам, включая перезаряд, определяется предварительно экспериментальным путём с учётом разных верхних значений температуры ЭХБ в пересчёте на температуру корпуса НВАБ. Верификационный синергетический контроль верхнего уровня заряжен-ности целесообразно проводить с использованием параметров от двух разных независимых процессов — электродинамического и термодинамического. Для этого проводятся наблюдения по температуре (рис. 1) и напряжению (рис. 2). Давление рассматривается в бародинамическом процессе как дополнительный параметр контроля, зависящий от температуры. По результатам наблюдения на рис. 1 и 2 отмечены характерные участки и моменты внешних и внутренних тепловых факторов при проведении эффективного зарядного процесса, в том числе моменты времени «Восход Солнца на РТО», «Полдень на РТО» и «Заход Солнца на РТО» [12]:

-

• 1-й участок наблюдения — от момента «Восход Солнца на РТО» до точки А на графике dТ ТТ / d τ (рис. 1). Данный участок характеризуется разогревом НВАБ1 ( dТ ТТ / d τ > 0) до квазиравно-весного состояния в точке А ( dТ ТТ / d τ ≈ 0).

Рис. 1. Контроль зарядного процесса НВАБ1 по температуре: 1 — ТТТ — изменение температуры тепловых труб (ТТ) при хранении НВАБ1 в разряженном состоянии за предшествующие сутки (15.02.2003 г.) (для сравнительного анализа по воздействию внешних и внутренних тепловых факторов); 2 — ТТТ — изменение температуры ТТ в зачётном зарядно-разрядном цикле (16.02.2003 г.); 3 — ТК — изменение температуры корпуса НВАБ1 в зачётном зарядно-разрядном цикле; 4 — dТТТ /d τ — первая производная по времени от температуры ТТ в зачётном зарядно-разрядном цикле

Разогрев осуществляется с переменным темпом под воздействием внешнего облучения РТО и эндотермического эффекта химической реакции заряда;

-

• 2-й участок эксплуатации — от момента в точке А до момента в точке В на графике dT ТТ / d т (см. рис. 1). Данный участок характеризуется продолжением разогрева НВАБ1 ( dT ТТ / d т > 0) при повышенном облучении РТО от лицевой поверхности приёмной антенны с момента её освещения Солнцем;

-

• 3-й участок эксплуатации — от момента в точке В до момента в точке С на графике dU / d т (рис. 2), где dU / d т = 0. Данный участок характеризуется продолжением разогрева НВАБ1 ( dT ТТ / d т > 0) при экзотермическом эффекте химической реакции заряда, когда в точке В КПД по току становится меньше единицы, а в точке С разрядная ёмкость достигает номинального значения;

-

• 4-й участок эксплуатации — от момента в точке С до момента в точке D на графике dT ТТ / d т (рис. 2). Данный участок характеризуется интенсификацией разогрева НВАБ1 ( dT ТТ / d т > 0) при экзотермической химической реакции в режиме перезаряда, когда детекция напряжения — A U достигает значения -0,25 В, и скорость роста температуры корпуса батареи достигает допустимого значения (≈0,105 К/мин).

метод статистического прогноза расхода энергоёмкости никель-водородных аккумуляторов

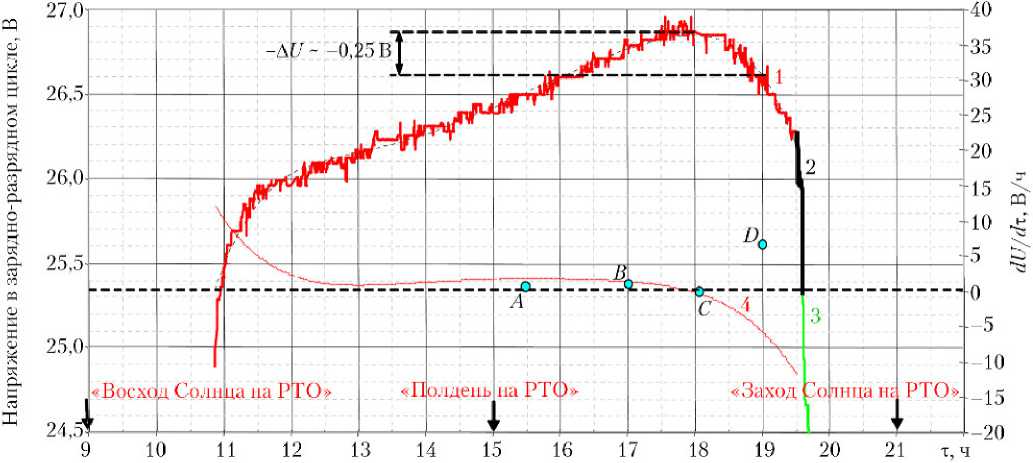

Решение задачи полной технической диагностики НВАБ по энергоёмкости производилось два раза в год перед прохождением теневых интервалов орбиты АКА «Ямал-100» путём проведения тестовых зарядно-разрядных циклов. Графическое представление измеренной телеметрической информации параметров оценки технического состояния НВАБ2 на суточном интервале проведения теста представлено на рис. 3.

В тесте проверялись ёмкостные и разрядно-зарядные характеристики НВАБ2, степень её деградации и отсутствие отказов. Заряд батарей проводился номинальным током I З ≈ 10 А при различных температурных условиях эксплуатации ЭХБ. Объективными средствами контроля температурного режима ЭХБ являлись датчики температуры на корпусе TК и тепловых трубах T ТТ . Путём математического моделирования определялись температуры в зоне электрохимической реакции ЭХБ [11, 12]. При этом разница между средними значениями ( Т с = ( T К + T ТТ )/2) и температурой ЭХБ не превышала 2,5 ° С в сторону увеличения. Для проведения заряда НВАБ с поддержанием температуры ЭХБ в пределах оптимального диапазона

Рис. 2. Контроль зарядного процесса НВАБ1 по напряжению: 1 — Uзар — изменение зарядного напряжения при гальвано-статическом режиме заряда; 2 — и хр — изменение напряжения при непродолжительном режиме хранения ( ~ 5 мин) перед зачётным разрядным циклом; 3 — Uраз — изменение напряжения при последующем стандартном режиме разряда;

4 — dU/d т — первая производная по времени от напряжения заряда

DT z = (2...25) ° С при отсутствии засветки РТО Солнцем включались электрические нагреватели панелей РТО. Момент времени завершения заряда определялся по объективному средству контроля — датчику напряжения на клеммах токовводов НВАБ1. После заряда НВАБ2 включался режим разряда током Iр ≈ 40 А.

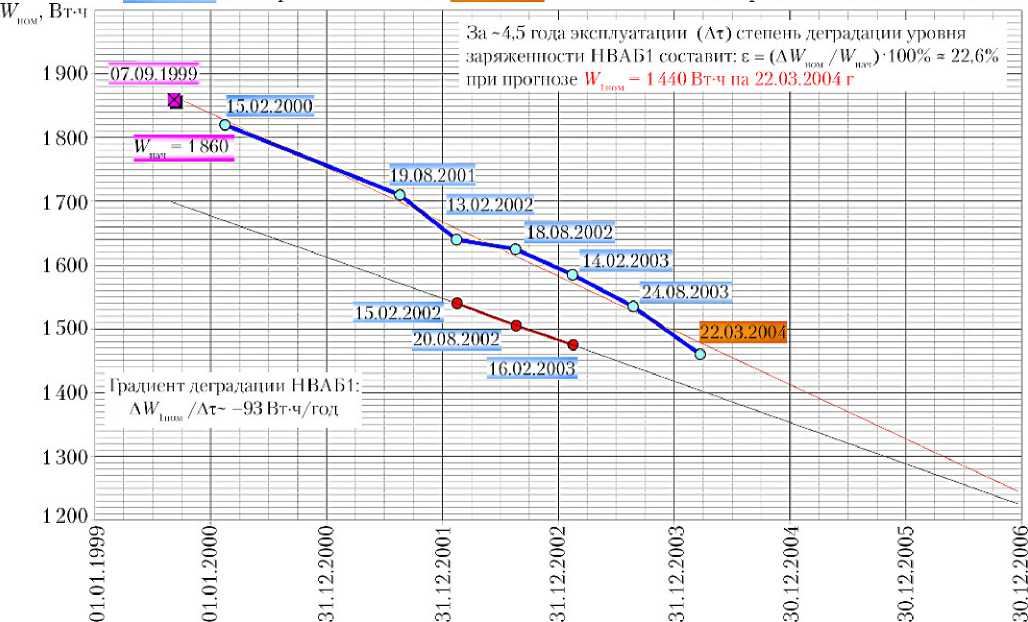

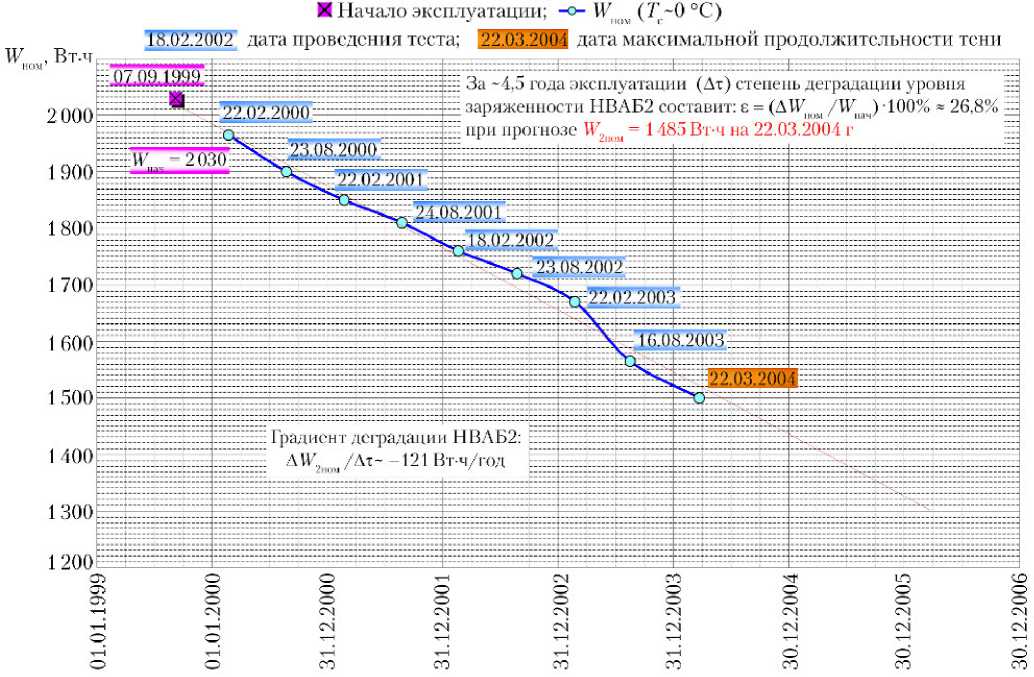

Результаты оценивания ресурсной деградации батарей по результатам тестов на полётном интервале ~4,5 года в виде графиков изменения энергоёмкости НВАБ1, 2 представлены на рис. 4, 5. При этом для сравнительной оценки влияния температуры на энергоёмкость НВАБ1 тесты проводились в разных температурных условиях при отсутствии засветки Солнцем РТО (график W ном при температурах в конце заряда Т с ~0 ° С) и при засветке Солнцем РТО (график W ном при температурах в конце заряда Т с ~20 ° С). В первом случае температура ЭХБ составляла Т 1ЭХБ ~2,5 ° С, во втором — Т 2ЭХБ ~22,5 ° С- В обоих случаях температура находилась в пределах оптимального диапазона эксплуатации

DT z = (2...25) ° С для режима заряда. Указанные значения температуры были начальными для проведения следующего зачётного разряда. В условиях отсутствия засветки РТО Солнцем температура ЭХБ в процессе разряда находилась в диапазоне ~(2,5...18,0) ° С, что близко к оптимальному диапазону DT R = (10^25) ° С.

При засветке Солнцем РТО температура ЭХБ находилась в диапазоне ~(22,5...38,0) ° С, что близко к предельно допустимому верхнему уровню. Как показали результаты тестов, при более высоких температурах в ЭХБ уровень заряженности батареи ниже на ~110 Вт∙ч.

В результате статистического прогноза, подкреплённого математическим моделированием, было установлено значение уровня заряженности НВАБ1 ( W 1ном ≈ 1 440 Вт∙ч), которое могло быть получено перед прохождением наиболее протяжённого теневого интервала орбиты 22.03.2004 г. При исходном значении уровня заряженности 1 860 Вт∙ч степень деградации составила ~22,6%. Градиент деградации составил ~93 Вт∙ч/год.

Рис. 3. Измеренные суточные телеметрические параметры НВАБ2 при проведении зачётного теста (14.02.2004 г.): ^" — U — напряжение на клеммах токовводов, В; ^" — I — зарядно-разрядный ток, A; ^" — P — давление в корпусе, кгс/см2; ^" — Т К — температура корпуса, ° С; ^" — TPT O — температура на поверхности РТО, ° С; ^" — Т ТТ — температура ТТ, ° С; ^ " — включение электронагревателя; ^ " — W — текущая разрядная энергоёмкость НВАБ, Вт-ч

ж Начало эксплуатации; -=—W (Т-0 °C); -*-U' (Г-20°С); НОМ ' С ' НОМ х с '

13.02.2002 дата проведения теста; 22.03.20041 дата максимальной продолжительности тени

Текущая дата эксплуатации модуля никель-водородных аккумуляторов

Рис. 4. Графики ресурсной деградации уровня заряженности НВАБ1 по данным тестовых разрядно-зарядных циклов

Текущая дата эксплуатации модуля никель-водородных аккумуляторов

Рис. 5. График ресурсной деградации уровня заряженности НВАБ2 по данным тестовых разрядно-зарядных циклов

С учётом остаточного давления кислородно-водородной газовой смеси, не участвовавшей в токогенерирующем процессе (см. формулу (1), P 0 — давление водорода в конце тестового разряда), значение разрядной энергоёмкости определяется вычитанием из уровня заряженности батареи определённой величины уровня заряженности, соответствующей давлению P 0 . Например, WP 2 ≈ 200 Вт∙ч на соответствующем графике рис. 4. Таким образом, разрядная энергоёмкость НВАБ1 по прогнозу на момент времени прохождения теневого участка орбиты после пяти лет эксплуатации составляла A W11 ~ 1 260 Вт^ч.

Аналогичным образом построен график ресурсной деградации уровня за-ряженности для НВАБ2 с прогнозом на 22.03.2004 г. W 2ном ≈ 1 485Вт∙ч (рис. 5). При WP 2 ≈ 200 Вт∙ч прогнозная разрядная энергоёмкость НВАБ2 на момент прохождения аппаратом теневых интервалов орбиты весной 2004 г. составляла A W 12 ~ 1 285 Вт-4- Из-за высокого градиента деградации батареи (121 Вт∙ч/год) для сохранения ресурса по энергоёмкости тесты НВАБ2 при освещённом Солнцем РТО не проводились.

Заключение по результатам статистического прогноза изменения разрядной энергоёмкости НВАБ1, 2: через ~5 лет эксплуатации в составе КА на геостационарной орбите существующими методами управления деградация энергоёмкости аккумуляторов приведёт к достижению величин, рассчитываемых в проектных материалах на конец срока эксплуатации аппарата 10 лет и составляющих ~1 200 Вт∙ч.

Идентификация аномальных процессов, приводящих к высокой деградации энергоёмкости аккумуляторов. В результате исследования тепловых процессов, протекающих в модуле никельводородных аккумуляторов (МНВА), методами математического и аналогового моделирования на наземном стенде, было произведено когнитивно-синергетическое распознавание (определение сущности) причины сложившейся ситуации: недостаточная мощность охлаждающих средств на отдельных участках эксплуатации НВАБ. Первопричиной являлась проектная ошибка: конструкция антенны бортового ретранслятора (РТР) «нависала» над поверхностью РТО [11]. В результате кроме прямого солнечного облучения РТО подвергался периодическому облучению пере-отражённым тепловым потоком от антенны РТР [12]. Ситуация постоянно ухудшалась из-за увеличения пере-отражённого теплового потока на РТО. Это было вызвано постепенным увеличением коэффициента поглощения солнечного излучения арамидной ткани, которой укрыта тыльная сторона антенны. За время полёта он изменился под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца и космической радиации от ~0,14 до ~0,24 [13]. При этом излучающие свойства покрытия практически не изменились. В уравнении теплового баланса мощности МНВА более чем в полтора раза увеличилась составляющая мощности поглощения теплового потока на РТО при неизменном значении мощности излучения с его поверхности [12]. Таким образом, синергетические явления в виде вторичных энергетических взаимосвязей приводили к ускоренной деградации НВАБ.

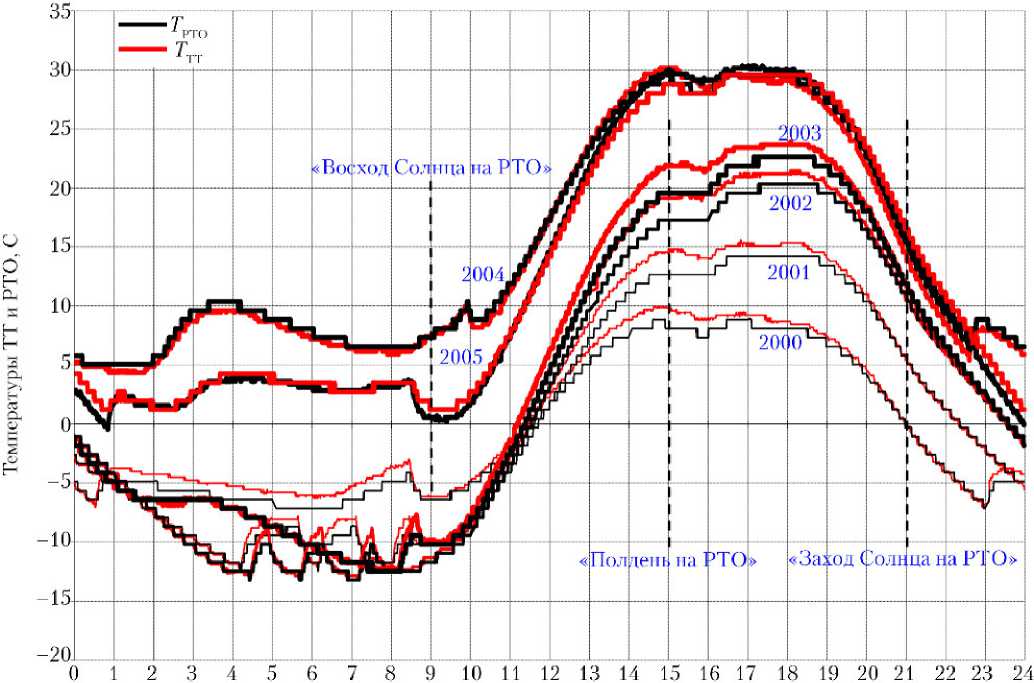

Наглядно ситуация демонстрируется статистической обработкой измерений, полученных с датчиков объективных средств контроля температуры на ТТ и поверхности РТО (рис. 6). Измерения производились при проведении тестов НВАБ1 на интервалах, где батарея находилась в полностью разряженном состоянии.

При этом зарядно-разрядный цикл завершался до точки «Восход Солнца на РТО», и далее температура отражала равновесное тепловое состояние модуля до «Захода Солнца на РТО» при полностью разряженной одной батарее и другой, находящейся в режиме «саморазряда». Как видно из графиков, вместо синусоидального изменения температур на РТО и ТТ при прямом солнечном облучении присутствует двухпиковое отражение, характерное для переоблучения на РТО от поверхности антенны РТР [12]. Подтверждением возрастания тепловых потоков стали температурные графики на РТО ( Т РТО ) и ТТ ( Т ТТ ) НВАБ1 с 2000 по 2005 гг. Как видно из графиков, рост температуры за указанный период составил более 20 ° С. Для НВАБ с общим газовым коллектором в едином корпусе количество электролита в ЭХБ определяется заправкой при её изготовлении [6-8].

Время суток, ч

Рис. 6. Графики изменения температур на радиационном теплообменнике (ТРТО) и тепловых трубах (ТТТ) разряженной НВАБ1 при проведении теста в разные годы перед началом «весенних» теневых участков орбиты

В условиях ограниченного количества электролита в батарее происходит его перераспределение внутри корпуса c высушиванием ОНЭ. При отсутствии отвода тепла от центральной шпильки или притока на неё тепла охлаждение ЭХБ происходит через внешнюю поверхность корпуса НВАБ. При этом температура корпуса оказывается заведомо ниже температуры ЭХБ.

В этом случае, как показало математическое моделирование температурных полей в НВАБ, подтверждённое наземным натурным моделированием, возникает недопустимый перепад температур между ЭХБ и стенкой корпуса. Опасность заключается в том, что давление паров воды над раствором электролита KОН при высокой температуре ЭХБ выше, чем на поверхности корпуса с более низкой температурой. Перепад температур более чем на 12 °С ведёт к конденсации воды на холодной поверхности внутренней стенки корпуса с установленными в нём элементами конструкции и, соответственно, уменьшению количества водного раствора электролита в ЭХБ. Это, в свою очередь, приводит к значительному ухудшению электрических характеристик аккумуляторов из-за увеличения омических потерь в аккумуляторных элементах [6].

С увеличением сопротивления аккумуляторных элементов повышается тепловыделение, что приводит к быстрому разогреву ЭХБ. Процесс терморегулирования ЭХБ, находящейся под нагрузкой, не обеспечивал оптимальный температурный режим эксплуатации батареи ~25 ° С. Реальные среднеобъёмные температуры ЭХБ были выше примерно на 10 ° С и в отдельных кратковременных случаях достигали значения 40 ° С. При этом температура корпуса батареи составляла 15^18 ° С. Таким образом, на отдельных временных интервалах происходило высушивание ОНЭ в аккумуляторных элементах, так как перепад температур между ЭХБ и стенкой корпуса достигал ~22 ° С.

В результате трёхлетней эксплуатации НВАБ электролитосодержание в ОНЭ находилось в пределах 60…65% от исходной величины. Из-за этого их ёмкость составляла 75…80% от номинального значения. Исследованиями тепловых процессов, протекающих в НВАБ, находящихся на борту КА «Ямал-100» и в наземных материальных аналогах, было произведено когнитивно-синергетическое распознавание причины сложившейся ситуации: недостаточная мощность охлаждающих средств на отдельных участках эксплуатации МНВА, приводящая к потере электролита (высушиванию) ОНЭ.

Прогнозирование развития негативных процессов в ОНЭ показало, что следствием сохранения существующих условий эксплуатации НВАБ при прохождении теневых интервалов орбиты осенью 2005 г. (аппарат был запущен 06.09.1999 г.) и отсутствии гарантии обеспечения работы АКА от вторичных источников электроэнергии станет выход батареи из строя. Причиной отказа батареи является высушивание ОНЭ из-за увеличения температур на ЭХБ выше 45 ° С, приводящее к разрушению структуры электрода и, как следствие, потере разрядной энергоёмкости ЭХБ [6]. Как результат, аппарат будет обесточен и потерян для дальнейшей эксплуатации.

методы активного управления бортовыми системами для сохранения энергоёмкости модуля никель-водородных аккумуляторов

Для противодействия аномальным тепловым процессам в ЭХБ, приводящим к ускоренной деградации НВАБ по энергоёмкости, применялось динамическое планирование при многоэтапном ситуационном выборе управления как МНВА, так и всеми БС [14]. При проведении исследований с целью распознавания и парирования негативных синергетических явлений, приводящих к высушиванию ОНЭ в ЭХБ, был синтезирован энергетический кластер тепловых процессов МНВА. Устранение негативного процесса в виде «переотражённого теплового потока на РТО» из кластера физически невозможно, так как нельзя в полёте изменить места расположения антенны РТР и РТО. Противодействие развитию аномального процесса в ЭХБ НВАБ производилось:

-

• использованием в тепловом энергетическом кластере дополнительных мощностей холодильника;

-

• выбором оптимальных температурных интервалов времени заряда аккумуляторов в течение суток;

-

• отменой дополнительного заряда перед теневым интервалом орбиты при обеспечении номинального электропотребления за счёт уменьшения токовой нагрузки.

Процесс «внешний результирующий тепловой поток снаружи корпусов НВАБ», регулятором которого являлась система обеспечения теплового режима (СОТР) АКА, был задействован для противодействия аномальному процессу дополнительного нагрева ЭХБ. В качестве холодильника использовался отсек служебных систем, в котором были размещены батареи. При понижении температуры в этом отсеке до нижних предельно допустимых значений была увеличена мощность результирующего теплового потока от корпусов батарей в сторону конструктивных элементов отсека. При внешнем результирующем тепловом потоке на РТО, определяющем мощность холодильника в ~70 Вт, дополнительная мощность холодильника для НВАБ через излучение поверхности корпуса составила ~12 Вт [11, 12]. Таким образом, для обеспечения теплового режима работы ЭХБ использовались многоместные энергетические отношения между тепловыми процессами в МНВА и СОТР. В течение суток РТО освещался неравномерно, при этом выделялись характерные моменты времени — «полдень на РТО», при котором солнечные лучи направлены перпендикулярно к поверхности теплообменника, и противоположное по времени суток состояние — «полночь на РТО», при котором РТО находился в тени конструкций АКА. Для обеспечения минимальной тепловой нагрузки на ЭХБ в суточном интервале с помощью моделирования тепловых процессов определялось оптимальное время проведения заряда МНВА по температуре в зоне электрохимической реакции. При этом учитывались все внешние и внутренние тепловые потоки в «тепловом энергетическом кластере» МНВА, а в качестве критерия для оценки рассматривались оптимальные температуры ЭХБ в зарядном цикле.

Для уменьшения тепловыделения внутри батарей за счёт исключения дополнительного заряда перед теневыми интервалами орбиты при воздействии переотражёнными тепловыми потоками от антенны РТР на РТО разработаны методы предварительного аккумулирования тепловой энергии в элементах конструкции и бортовой аппаратуре АКА. В результате аккумулирования тепловой энергии с использованием элементов ОТР на световой части орбиты уменьшалась нагрузка на НВАБ на теневом интервале орбиты, так как отсутствовала необходимость включения электронагревателей БС. В свою очередь это позволило не проводить дополнительный заряд аккумуляторов перед теневым участком орбиты при дополнительном облучении РТО тепловым потоком, переотражённым от антенны РТР. В результате удалось понизить максимальную температуру в зоне электрохимической реакции с 34...35 ° С до 27...28 ° С, приблизив её значение к оптимальной величине ~25 ° С [12].

Таким образом, методы противодействия аномальному температурному процессу в зоне электрохимической реакции НВАБ, обусловленному нерасчётными внешними тепловыми потоками, позволили обеспечить номинальные температурные условия эксплуатации аккумуляторных батарей, решив тем самым задачу предотвращения высушивания ОНЭ.

методы активного управления энергоёмкостью модуля никель-водородных аккумуляторов

-

1. Восстановление энергетических характеристик НВАБ методом разрушения электролитной плёнки на наружной поверхности ЭХБ. На работоспособность батареи с общим газовым коллектором отрицательное влияние оказывает эффект перераспределения электролита по длине батареи [13]. Это может происходить

-

2. Восстановление энергетических характеристик НВАБ методом выравнивания содержания электролита в ЭХБ. При отсутствии отвода тепла от центральной шпильки либо, наоборот, притока к ней тепла, весь тепловой поток с ЭХБ идёт через внешний корпус. Температура же корпуса НВАБ будет заведомо ниже температуры ЭХБ, поскольку тепло выделяется только во внутреннем объёме ЭХБ, а отводится исключительно через корпус. В этом случае,

-

3. Восстановление энергетических характеристик НВАБ методом снятия пассивации активной массы ОНЭ. При эксплуатации аккумулятора с небольшой глубиной разряда, даже при условии циклирования на высоком уровне заряженности, возможна некоторая пассивация активной массы ОНЭ. В результате этого процесса вероятно снижение электрической ёмкости ЭХБ. Пассивация активной массы обусловлена ростом кристаллов гидроокиси никеля и сращиванием мелких кристаллов в более крупные [13, 15]. Более глубокие слои активной массы сильнее подвержены этому процессу, чем поверхностные. Потеря ёмкости, вызванная пассивацией активной массы, является обратимой. После проведения трёх-четырёх циклов с глубоким разрядом характеристики ЭХБ восстанавливаются до уровня, соответствующего характеристикам до циклирования с небольшой глубиной разряда.

в случае образования плёнки электролита на наружной поверхности ЭХБ, замыкающей отдельные элементы разных электрохимических групп (ЭХГ). Между элементами, замкнутыми плёнками электролита, помимо токов утечки возникает движение положительных ионов электролита от элементов, расположенных ближе к положительному полюсу, к элементам, расположенным ближе к отрицательному полюсу [13]. Образовавшаяся при этом разность уровней концентрации электролита у крайних элементов, замкнутых плёнкой, вызывает движение паров воды в общем газовом коллекторе, компенсирующее разность уровней. В результате постоянного изменения уровня концентрации и объёма электролита в элементах может быть нарушена идентичность характеристик последних. При этом в ряду последовательно соединённых аккумуляторных ЭХГ в батарее аккумулятор, соединённый с положительным полюсом батареи, имеет дефицит электролита, а соединённый с отрицательным — избыток. Это, в свою очередь, приводит к высокому омическому сопротивлению аккумулятора у положительного вывода батареи и диффузионному — у отрицательного. То и другое приводит к потерям разрядной энергии в НВАБ. Для разрушения электролитной плёнки, а также выравнивания концентрации электролита на элементах ЭХГ, выполнялся восстановительный цикл для НВАБ1 и НВАБ2, суть которого заключалась в длительном последовательном хранении (до ~ 40 дней) НВАБ1 и НВАБ2 в разряженном состоянии с последующим проведением четырёх зарядно-разрядных циклов [15].

как показал математический расчёт температурных полей в НВАБ, возникает недопустимый перепад температур между ЭХБ и стенкой корпуса. Опасность его заключается в том, что давление паров воды внутри ЭХБ будет заведомо выше, чем давление паров воды между ЭХБ и корпусом НВАБ. Перепад температуры от ~12 ° С ведёт к конденсации воды на холодной поверхности внутренней стенки корпуса НВАБ и, соответственно, уменьшению содержания электролита в ЭХБ. В частности, для температуры корпуса 0 ° С перепад равен ~12 ° С. При этой температуре начинается процесс испарения воды из ЭХБ, приводящий к уменьшению содержания в ней электролита. Это, в свою очередь, приводит к значительному ухудшению электрических характеристик ЭХБ из-за увеличения омических потерь. Для выравнивания содержания электролита производилось высушивание внутренней поверхности корпусов. Суть восстановления заключалась в нагреве корпусов НВАБ при охлаждении ЭХБ, т. е. создавались условия для обратного процесса переноса воды с поверхности корпуса в ЭХБ [15].

Во всех перечисленных методах восстановления НВАБ высокую ресурсную устойчивость разрядных характеристик удаётся получить при проведении периодических восстановительных циклов с разрядом на полную глубину и последующей выдержкой электродов в закороченном состоянии. Для восстановления перечисленных потерь ёмкости батарей проводились их глубокие разряды (до Umin ≈ 18 В) с последующим доразрядом небольшим током через включённый нагреватель НВАБ (5 Вт). После выдержки в процессе хранения в течение ~40 сут производится заряд НВАБ до ~50% от текущей номинальной ёмкости с последующим глубоким разрядом. Повторная выдержка — ~22 ч и заряд до ~75% от текущей номинальной ёмкости с последующим глубоким разрядом. Третья выдержка — ~21 ч и заряд до ~90% от текущей номинальной ёмкости с последующим глубоким разрядом. Четвёртая выдержка — ~20 ч и полный заряд НВАБ. При этом при хранении в разряженном состоянии поддерживался необходимый градиентный перепад температур между ЭХБ и корпусом НВАБ для переноса конденсата на поверхность ОНЭ. Далее за счёт капиллярных сил происходило проникновение конденсата в пористую структуру ОНЭ. Разработка восстановительного цикла моделировалась на натурном образце — аналоге батареи. На основе полученных результатов разрабатывалась циклограмма восстановительного цикла. Восстанавливаемость электрических характеристик на борту аппарата была выше, чем при наземных испытаниях. Связано это с отсутствием гравитационного противодействия при выравнивании концентрации электролита в ОНЭ капиллярными силами. Время выдержки и глубина разряда определялись эмпирическим путём.

Методы 1–3, реализуемые в едином восстановительном цикле НВАБ, приводили к положительным результатам: повышению разрядной энергии, уменьшению остаточного давления кислорода и внутреннего омического сопротивления ЭХБ. Методика проведения восстановления НВАБ с общим газовым коллектором, включающая в себя перечисленные методы, защищена патентом на изобретение [15].

рекомендации для дальнейшего использования никель-водородных аккумуляторов в едином корпусе на борту ка

Как показал опыт управления НВАБ, при строгом соблюдении требований технических условий эксплуатации батарея на протяжении длительного периода может служить надёжным вторичным бортовым химическим источником энергии (тока) КА. Особое внимание при проектных разработках должно быть уделено обеспечению оптимальных температурных условий работы электрохимических аккумуляторов, расположенных в едином корпусе. Должны быть также включены в программу полёта КА рассмотренные методы по регенерации ресурса НВАБ после определённого периода эксплуатации. Это позволяет продолжительное время эксплуатировать батарею с сохранением высокого уровня энергоёмкости, близкого к начальному. Наземные эксперименты и опыт эксплуатации показали, что при использовании разработанных методов проактивного управления аккумуляторами деградационные потери энергоёмкости к концу 10-летнего срока эксплуатации составят не более 10% (при исходной энергоёмкости 1 800 Вт·ч потери составят ~150...170 Вт·ч).

Никель-водородная аккумуляторная батарея с единым корпусом для электрохимической батареи обладает существенным преимуществом перед «ампульными» батареями с размещением аккумуляторных элементов в отдельных корпусах, заключающемся в том, что энергоёмкость её можно восстановить путём заряда после длительного нахождения в разряженном состоянии. В то же время «ампульная» батарея в таком случае приобретает известный эффект «переполюсовки», который не позволяет её далее эксплуатировать. Это даёт возможность использовать НВАБ с единым корпусом в кибер-физических системах, обеспечивающих самоорганизацию выживания КА на орбите после полного разряда аккумуляторных батарей и продолжительного их пребывания в разряженном состоянии.

заключение

Разработана методика проактивного управления энергоёмкостью никельводородных аккумуляторных батарей, состоящая из совокупности как традиционных для реактивного управления методов контроля, определения технического состояния и диагностики, так и методов проактивного управления, базирующихся на статистическом прогнозе состояния аккумуляторов и опознании внешних факторов, оказывающих определяющее влияние на развитие ситуации. При этом статистический прогноз подтверждается результатами математического и натурного моделирования тепловых процессов в зоне электрохимической реакции, от которых зависит безопасность функционирования батарей и интенсивность расхода энергоёмкости, как основного критерия работоспособности. Разработаны также методы управления БС по заранее разработанным сценариям «ситуация-решение», направленные на поддержание температуры в зоне электрохимической реакции аккумуляторов в оптимальных температурных диапазонах для различных режимов эксплуатации, а также предотвращения аварийных ситуаций. Для восстановления энергоёмкости аккумуляторов разработаны методы активного управления распределением и содержанием электролита в электрохимической батарее, а также состоянием гидроокиси никеля в окисно-никелевых электродах.

Разработанные методы проактивного управления БС позволили обеспечить впервые в мировой практике безаварийную эксплуатацию на орбите в составе КА системы из электрохимических металл-водородных аккумуляторных батарей в едином корпусе в течение 9 лет и 11 месяцев. Предложенная методика может служить образцом общего методологического когнитивно-синергетического подхода к проактивному управлению металлводородными электрохимическими аккумуляторами в составе КА на геостационарной орбите, а также для построения систем, обеспечивающих выживание аппаратов в случаях потери ориентации солнечных батарей.

Список литературы Методика когнитивно-синергетического наблюдения и проактивного управления энергоёмкостью никель-водородных аккумуляторных батарей геостационарного космического аппарата

- Алешин Е.Н., Зиновьев С.В., Копкин Е.В., Осипенко С.А., Павлов А.Н., Соколов Б.В. Системный анализ организационно-технических систем космического назначения. СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2018. 357 с.

- Юсупов Р.М., Соколов Б.В., Охти-лев М.Ю. Теоретические и технологические основы концепции проактивного мониторинга и управления сложными объектами // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2015. № 1(162). С. 162-174.

- Ковтун В.С. Когнитивная агрегативно-потоковая метамодель процесса управления полётом автоматического космического аппарата // Вест. Са-мар. Гос. Техн. Ун-та. Сер. Технические науки. 2020. Т. 28. № 3. С. 35-60. DOI: 10.14498/tech.2020.3.3.

- Калинин В.Н. Морфологический анализ проблематики теории системных исследований // Труды СПИИРАН. 2013. Вып. 1(24). С. 89-107.

- Охтилев М.Ю, Соколов Б.В., Юсупов Р.М. Интеллектуальные технологии мониторинга состояния и управления структурной динамикой сложных технических объектов. М.: Наука, 2006. 410 с.

- Баженов М.Д., Железняков А.Г., Кондратьев Д.Г., Матрёнин В.И., Никитин В.А., Соколов Б.А., Стихин А.С. Никель-водородная аккумуляторная батарея с общим газовым коллектором // Известия РАН. Энергетика. 2003. № 5. С. 21-37.

- Патент RU 2118873 С1. Российская Федерация. Батарея с металло-газовыми элементами. Челяев В.Ф., Никитин В.А., Матренин В.И., Цедилкин А.П.; заявители и патентообладатели — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, Уральский электрохимический комбинат; заявка № 96120945/09; приоритет от 24.10.1996 г. // Бюллетень изобретений. 1998. № 25. 8 с.

- Центер Б.И., Лызлов Н.Ю. Металл-водородные электрохимические системы. Л.: Химия, 1989. 280 с.

- Патент RU 2262162 С1. Российская Федерация. Способ контроля герметичности металл-водородного аккумулятора. Ковтун В.С., Сагина Ж.В., Баранчиков В.А., Тугаенко В.Ю.; заявитель и патентообладатель — ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»; заявка № 2004107540/09; приоритет от 16.03.2004 г. // Бюллетень изобретений. 2005. № 28. 7 с.

- Патент ИИ 2262780 С1. Российская Федерация. Способ контроля герметичности металл-водородного аккумулятора. Ковтун В.С., Сагина Ж.В., Баранчиков В.А., Железняков А.Г.; заявитель и патентообладатель — ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»; заявка № 2004107541/09; приоритет от 16.03.2004 г. // Бюллетень изобретений. 2005. № 29. 8 с.

- Ковтун В.С. Обеспечение температурных условий эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей на борту космического аппарата «Ямал-100» // Известия РАН. Энергетика. 2008. № 3. С. 59-66.

- Ковтун В.С., Лобанов В.Б., Городецкий А.А. Моделирование тепловых процессов, протекающих в никель-водородных аккумуляторных батареях с общим корпусом при эксплуатации космического аппарата на геостационарной орбите // Известия РАН. Энергетика. 2007. № 4. С. 22-40.

- Городецкий А.А., Ковтун В.С., Лобанов В.Б, Наумов С.Ф., Свечкин В.П. Исследование термооптических характеристик терморегулирующих покрытий в условиях космического полёта на геостационарной орбите // Известия РАН. Энергетика. 2007. № 3. С. 123-133.

- Ковтун В.С. Методы динамического планирования оптимального управления энергоёмкостью никель-водородных аккумуляторных батарей при эксплуатации космического аппарата // Ракетно-космическая техника. Труды. Сер. Х11. Вып. 3-4. РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, 2007. С. 23-44.

- Патент ИИ 2324262 С2. Российская Федерация. Способ управления энергоёмкостью металл-водородной аккумуляторной батареи с общим газовым коллектором. Ковтун В.С., Железняков А.Г., Сагина Ж.В., Матрё-нин В.И., Кондратьев Д.Г.; заявитель и патентообладатель — ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»; заявка №2006107415/09; приоритет от 10.03.2006 г. // Бюллетень изобретений. 2008 г. №13. 8 с.