Методика количественной оценки состояния лимфодинамики у больных с вторичными лимфатическими отёками верхних конечностей (возникшими после мастэктомии) по данным лимфосцинтиграфии с 99mTc-технефитом

Автор: Сигов М.А., Давыдов Г.А., Пасов В.В., Давыдова Е.В., Иванов С.А., Каприн А.Д.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

В этом исследовании оценивалась возможность применения радиофармпрепарата (РФП) 99mTc-технефит для количественной оценки степени лимфедемы по данным лимфосцинтиграфии у пациентов с вторичным лимфостазом верхней конечности. Исследование выполнено у 20 пациенток с односторонним лимфостазом, которым была проведена лимфосцинтиграфия обеих верхних конечностей. Исследование производилось путём подкожного введения 99mTc-технефита с последующей регистрацией данных при помощи двухдетекторной гамма-камеры: непосредственно после введения, через 30 мин после физической нагрузки и через 2 ч после инъекции РФП. Полученные данные оценивались при помощи качественных и количественных показателей. В дальнейшем исследовали корреляцию этих показателей со степенью лимфостаза, соответствующей клинической классификации. Анализ полученных данных показал наибольшую информативность качественных и количественных показателей исследования в отсроченную фазу. Оценка соотношения накопления РФП в симметричных областях конечностей выявила высокую корреляцию (r=0,73) в отсроченной фазе через 2 ч после инъекции РФП. На основании полученных результатов можно сказать, что лимфосцинтиграфия с 99mTc-технефитом может служить для количественной и качественной оценки состояния лимфедемы, классификации заболевания, выбора метода лечения и мониторинга эффективности лечения.

Лимфостаз верхних конечностей, рак молочной железы, состояние после мастэктомии, радионуклидная диагностика, лимфотропные радиофармпрепараты, лимфосцинтиграфия, 99mtc-технефит, 99mtc-фитат, количественная оценка лимфодинамики, критерии выраженности лимфостаза

Короткий адрес: https://sciup.org/170171481

IDR: 170171481 | УДК: 618.19-006.6-06:617.57-005.98]-073.916 | DOI: 10.21870/0131-3878-2019-28-2-102-111

Текст научной статьи Методика количественной оценки состояния лимфодинамики у больных с вторичными лимфатическими отёками верхних конечностей (возникшими после мастэктомии) по данным лимфосцинтиграфии с 99mTc-технефитом

Лимфостаз верхних конечностей (ЛВК) является одним из наиболее распространённых осложнений радикального хирургического или комбинированного лечения рака молочной железы (РМЖ). Несмотря на наличие различных модифицированных методик мастэктомий, частота ЛВК на оперированной стороне составляет в среднем от 10 до 30% у пациенток, подвергшихся оперативному лечению [1].

Лечение ЛВК может включать в себя консервативные и/или хирургические методики. На данный момент существует несколько классификаций степени выраженности лимфостаза по клиническим критериям, учитывающим различные показатели: длину окружности и объём конечности, состояние кожи и подкожных тканей [2]. Однако, они не могут в полной мере отразить состояние лимфатической системы поражённой конечности, поскольку не включают оценку непосредственно лимфодинамики. Отсутствие общепринятой классификации затрудняет выбор тактики лечения и оценку её эффективности. Возможность неинвазивной оценки состояния лимфодинамики предоставляет лимфосцинтиграфия (ЛСГ). Данная методика практически не имеет противопоказаний и осложнений, отличается простотой и доступностью, а также может быть выполнена повторно с целью оценки результатов лечения.

Сигов М.А. – клинич. ординатор; Давыдов Г.А. * – зав. отд., к.м.н.; Пасов В.В. – вед. научн. сотр., д.м.н.; Давыдова Е.В. – мл. научн. сотр.; Иванов С.А. – директор, д.м.н., проф. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Каприн А.Д. – ген. директор, акад. РАН, д.м.н., проф. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

ЛСГ, как правило, выполняется с наноколлоидными препаратами, меченными 99mTc (лимфоцис, наноцис и др.) с размером коллоидных частиц 50-80 нм. Однако, данные радиофармпрепараты (РФП) в настоящее время не зарегистрированы в России и, следовательно, недоступны для клинического применения.

В последние годы в зарубежной литературе появились единичные сообщения об использовании меченного 99mTc крупнодисперсного коллоидного фитата (99mTc-фитат) для динамической лимфосцинтиграфии [3], а также оценки состояния лимфодинамики при лимфатических отёках верхних [4] и нижних конечностей [5]. Данный препарат по своим физико-химическим характеристикам является аналогом отечественного 99mTc-технефита. Эти авторы считают целесообразным использование 99mTc-фитата для оценки степени нарушений лимфодинамики при лимфатических отёках конечностей как для уточнения стадии лимфедемы, так и оценки эффективности проведённого лечения.

Отечественный крупнодисперсный наноколлоидный РФП 99mTc-технефит (размер частиц 100-1000 нм) достаточно широко используется в клиниках нашей страны для выявления сторожевых лимфоузлов [6-10]. Однако, данные об использовании 99mTc-технефита для оценки лим-фодинамики отсутствуют, за исключением опубликованных нами предварительных сообщений [11, 12], хотя применение отечественного РФП для этой цели может иметь важное практическое значение.

Следует отметить, что при интерпретации ЛСГ в большинстве случаев используются качественные признаки, включающие визуальную оценку асимметрии поглощения РФП в конечностях, отображение основного лимфоколлектора, наличие поглощения в коллатеральных лимфатических сосудах, аномальный кожный рефлюкс. В то же время в литературе имеются сообщения о ценности количественных критериев, которые могли бы обеспечить более объективные данные о состоянии лимфодинамики [3], однако, они в достаточной степени не систематизированы.

Таким образом, разработка и совершенствование радионуклидных методов выявления и оценки состояния лимфодинамики у больных с ЛВК, возникших после радикального лечения РМЖ, является актуальной проблемой.

Материалы и методы

Нами обследовано 20 пациенток в возрасте от 51 до 79 лет (медиана 63 года). Сроки возникновения лимфостаза от момента оперативного лечения варьировали от 1 мес. до 16 лет (медиана 41 мес.). Лимфосцинтиграфия этим пациенткам проводилась в сроки от 2 мес. до 19 лет (медиана 76 мес.) от момента возникновения отёка конечности. При анализе количественных критериев лимфосцинтиграфии не рассматривались пациентки (табл. 1), имеющие в анамнезе: ранее проведённое лимфовенозное шунтирование (14, 15, 16); перенесшие рожистое воспаление мягких тканей исследуемой конечности (17, 18); пациентка с развившимся лимфо-стазом (без оперативного лечения) ввиду метастатического поражения подмышечных лимфоузлов (19); пациентка в раннем послеоперационном периоде без клинических проявлений лим-фостаза после радикальной мастэктомии с лимфодиссекцией (20). Для оценки степени лимфо-стаза мы использовали клиническую классификацию И.С. Селиванова [2]. В этой классификации выделены 4 клинические группы: I степень – интермиттирующий отёк отдельных сегментов или всей конечности с увеличением окружности по сравнению со здоровой рукой не более 2 см;

II степень – плотный отёк отдельного сегмента или всей конечности, уменьшающийся к утру, разница окружностей больной и здоровой рук составляет 2-4 см, кожа на руке легко берётся в складку; III степень – постоянный плотный отёк отдельного сегмента или всей руки с разницей окружностей 4-6 см, кожа берётся в складку с трудом; IV степень – выраженный отёк руки, увеличение окружности более, чем на 6 см, кожа в виде «лимонной корки», плотная, иногда с трофическими нарушениями (слоновость). У включённых в группу количественной оценки 13 женщин распределение степени лимфостаза составило: I – 2 (15%); II – 6 (46%); III – 2 (15%); IV – 3 (23%) пациентки.

Исследования выполнялись на гибридных системах ОФЭКТ/КТ BrightView XCT («Филипс Медикал Системс (Кливленд), Инк» США) и Discovery 670 NM/CT (General Electric, США). Использовались низкоэнергетические коллиматоры высокого разрешения (LEHR). Энергетический пик устанавливали на 140 кэВ при ширине окна 20%. Каждой пациентке подкожно во второй межпальцевой промежуток обеих кистей вводился 99mTc-технефит (производство ООО «Диамед», Москва) в количестве 185 МБк. Положение пациента при исследовании – лёжа на спине. Области интереса, с которых собирались данные: места инъекций, предплечья и плечи.

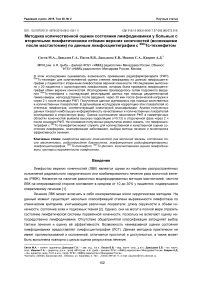

Первый этап исследования включал в себя статическую сцинтиграфию «полного» шприца с РФП, а затем динамическую регистрацию прохождения препарата после введения со скоростью 30 с/кадр в течение10 мин. Затем производились статические снимки «областей интереса» по 2 мин/кадр (рис. 1). Завершался этап сканированием шприца с остаточной активностью.

Рис. 1. Статические сцинтиграммы областей интереса на первом этапе исследования.

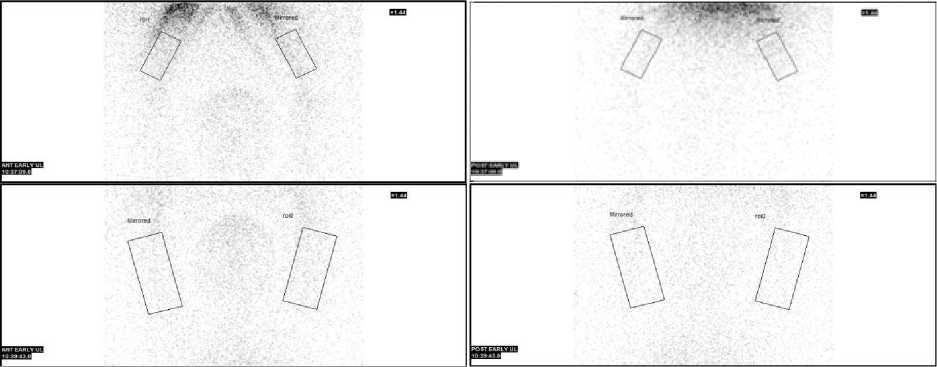

Во время второго этапа пациент выполнял физическую нагрузку в виде активных движений в кистях и других отделах верхних конечностей в течение 25-30 мин. По истечении этого срока производились повторные статические сцинтиграммы «областей интереса» (рис. 2). Общая продолжительность первых двух этапов составила 50,7±11,4 мин.

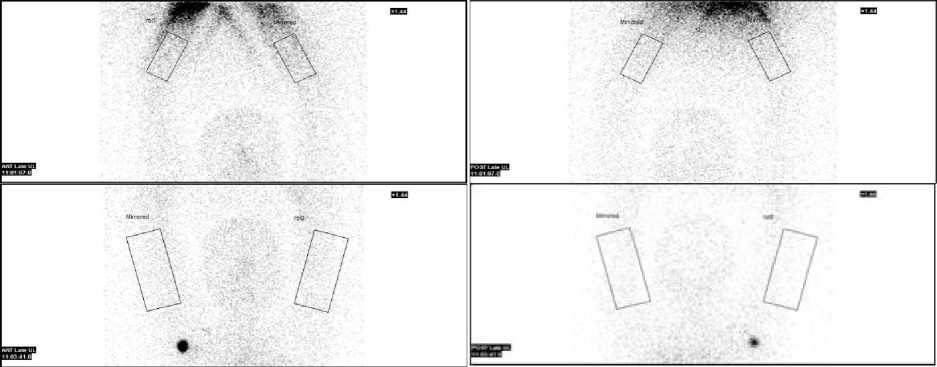

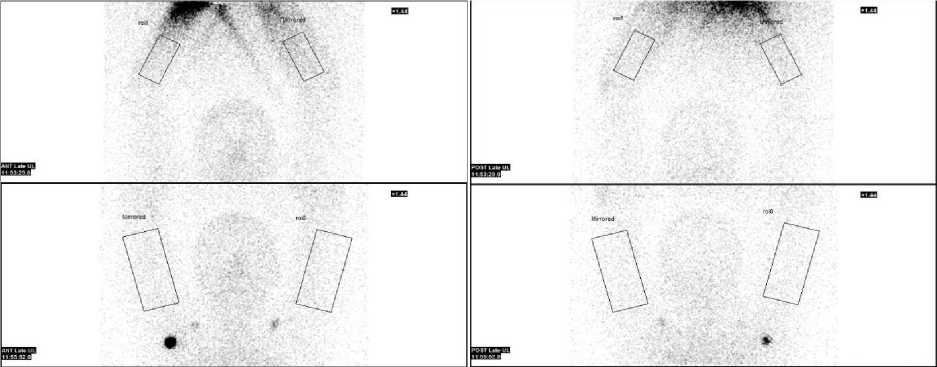

Третий этап проводился через 1,5-2 ч от момента введения препарата (медиана 134 мин.) и заключался в получении отсроченных статических изображений из зон интереса (рис. 3).

Следует отметить, на всех этапах при получении сцинтиграмм сохранялась одинаковая укладка пациента и производился контроль расстояния от конечности до поверхности коллиматора.

Рис. 2. Статические сцинтиграммы областей интереса на втором этапе исследования.

Рис. 3. Статические сцинтиграммы «областей интереса» на третьем этапе исследования.

При обработке изображений, полученных при сканировании мест инъекции и шприцев, использовали зоны интереса с сохранением одинаковых размеров и последующим переносом этой зоны на все серии сканов на всех этапах исследования. На статических изображениях конечностей выделение «зон интереса» осуществлялось на симметричных областях так же с сохранением одинаковых размеров. При выделении «зон интереса» на конечностях избегали попадания в них лимфатических узлов и мест инъекции в области кистей [3].

При анализе полученных изображений использовали следующие качественные показатели: накопление РФП в лимфоузлах, наличие кожного рефлюкса (выход РФП в ткани за пределы лимфатических сосудов), визуализация главных и коллатеральных лимфатических сосудов [13]. Оценка наличия кожного рефлюкса происходила в сравнении с уровнем тканевого фона на противоположной конечности в симметричной области.

Нами оценивались следующие количественные параметры: клиренс РФП из места инъекции препарата и соотношение включения препарата в ткани конечностей из симметричных зон противоположных конечностей. Расчёт клиренса РФП в месте инъекции производился путём нахождения отношения разности счёта импульсов в начале введения РФП и в динамике измерения к счёту в момент инъекции (с коррекцией на период полураспада 99mTc). При определении соотношения включения препарата в тканях конечностей из симметричных зон, производилась коррекция с учётом фактически введенной активности в местах инъекции (измерением шприца до и после инъекции).

Результаты и обсуждение

Результаты качественной оценки лимфосцинтиграфии приведены в табл. 1. На первом этапе исследования чёткая визуализация наблюдалась в лимфоколлекторах, позволяя оценить их проходимость. Перераспределение РФП в ткани происходило на втором этапе после физической нагрузки, что уже позволяло предварительно оценить наличие кожного рефлюкса и функционирующих лимфоузлов. Однако, наиболее выраженные признаки наблюдались в отсроченной фазе исследования, что соответствует данным литературы [4], когда визуально была зафиксирована максимальная асимметрия накопления препарата.

Таблица 1

Качественные показатели лимфосцинтиграфии у больных с односторонним лимфостазом

|

№ пациента |

Степень лим-фо-стаза |

Визуализация лимфоузлов на поражённой стороне |

Усиление тканевого фона* |

Визуализация лимфоколлектора** |

Колла-терали |

|||||||||||||

|

подмы шеч-ная обл. |

плечо |

локтевой сустав |

пред-пле-чье |

плечо |

предплечье |

плечо |

предплечье |

|||||||||||

|

В/3 |

С/3 |

Н/3 |

В/3 |

С/3 |

Н/3 |

В/3 |

С/3 |

Н/3 |

В/3 |

С/3 |

Н/3 |

|||||||

|

1 |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

2 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

3 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

4 |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

5 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

6 |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

7 |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

8 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||

|

9 |

4 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

10 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||

|

11 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

12 |

4 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||

|

13 |

4 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||

|

14 |

4 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

15 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

16 |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

17 |

2 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||

|

18 |

4 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

19 |

4 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

20 |

0 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

Список литературы Методика количественной оценки состояния лимфодинамики у больных с вторичными лимфатическими отёками верхних конечностей (возникшими после мастэктомии) по данным лимфосцинтиграфии с 99mTc-технефитом

- Miller C.L., Specht M.C., Skolny M.N., Horick N., Jammallo L.S., O'Toole J., Shenouda M.N., Sadek B.T., Smith B.L., Taghian A.G. Risk of lymphedema after mastectomy: potential benefit of applying ACOSOG Z0011 protocol to mastectomy patients //Breast Cancer Res. Treat. 2014. V. 144, N 1. P. 71-77.

- Ермощенкова М.В., Филоненко Е.В., Зикиряходжаев А.Д. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению постмастэктомического синдрома //Вестник восстановительной медицины. 2014. № 5. С. 68-84.

- Fujiwara M., Sawada M., Kasuya A., Matsushita Y., Yamada M., Fukumizu H., Magata Y., Sakahara H.

- Measurement of cutaneous lymphatic flow rates in patients with skin cancer: area extraction method //J. Dermatol. 2014. V. 41, N 6. P. 498-504.

- Yoo J.N., Cheong Y.S., Min Y.S., Lee S.W., Park H.Y., Jung T.D. Validity of quantitative lymphoscintigraphy as a lymphedema assessment tool for patients with breast cancer //Ann. Rehabil. Med. 2015. V. 39, N 6. P. 931-940.

- Iimura T., Fukushima Y., Kumita S., Ogawa R., Hyakusoku H. Estimating Lymphodynamic conditions and lymphovenous anastomosis efficacy using 99mTc-phytate lymphoscintigraphy with SPECT-CT in patients with lower-limb lymphedema //Plast. Reconstr. Surg. Glob. Open. 2015. V. 3, N 5. P. 1-9.

- Moslehi M., Shanei A., Hakimian S.M., Mahmoudi G., Baradaran-Ghahfarokhi M. 99mTc-phytate lymphoscintigraphy for detection of sentinel node: preliminary results of the first year's clinical experience in Isfahan, Iran //J. Med. Signals Sens. 2015. V. 5, N 1. P. 69-74.

- Кудрявцев Д.В., Кудрявцева Г.Т., Селиванова Н.В., Горбань Н.А., Олейник Н.А., Стародубцев А.Л., Давыдов Г.А., Кондрашева Л.М. Исследование сторожевых лимфатических узлов у больных с ранее оперированной клинически локализованной меланомой кожи //Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. 2014. № 2. С. 29-33.

- Ермаков А.В., Зикиряходжаев А.Д., Лазутина Т.Н., Леонтьев А.В., Волченко Н.Н., Беляков М.М., Каприн А.Д., Костин А.А. Методика непрямой лимфосцинтиграфии с использованием радиофармпрепарата «Технефит, 99mTc» для определения путей лимфооттока и биопсии сторожевых лимфатических узлов при хирургическом лечении больных раком молочной железы и меланомой кожи //Злокачественные опухоли. 2016. Т. 19, № 3. С. 67-79.

- Кудрявцев Д.В., Кудрявцева Г.Т., Гуменецкая Ю.В., Давыдов Г.А., Олейник Н.А., Двинских Н.Ю., Стародубцев А.Л. Биопсия сторожевых лимфатических узлов в профилактике рецидивов у больных с локализованной меланомой кожи //Вестник рентгенологии и радиологии. 2017. T. 98, № 6. С. 303-309.

- Давыдов Г.А., Смолярчук М.Я., Кудрявцев Д.В., Олейник Н.А. Лимфосцинтиграфия в онкологии //Вестник лимфологии. 2011. T. 20, № 1. С. 31-35.

- Давыдов Г.А., Пасов В.В., Сигов М.А., Давыдова Е.В. Лимфосцинтиграфия с ""Tc-технефитом в оценке степени лимфатического отёка верхних конечностей //Радиация и организм: Материалы научно-практической конференции. Обнинск: МРНЦ им. А.Ф. Цыба, 2017. С. 34-35.

- Давыдов Г.А., Сигов М.А., Пасов В.В., Давыдова Е.В. Лимфосцинтиграфия с ""Tc-технефитом в оценке лимфодинамики у больных лимфедемой, возникшей после мастэктомии //LIMPHA. 2018. № 2. C. 51 -52.

- Lee B.B., Bergan J.J. New clinical and laboratory staging systems to improve management of chronic lymphedema //Lymphology. 2005. V. 38, N 3. P. 122-129.

- Kim P., Lee J.K., Lim O.K., Park H.K., Park K.D. Quantitative lymphoscintigraphy to predict the possibility of lymphedema development after breast cancer surgery: retrospective clinical study //Ann. Rehabil. Med. 2017. V. 41, N 6. P. 1065-1075.

- Dalia R.M., Martins G.R., Barbosa R., de Lima C.F., Siqueira C.F. Qualitative and quantitative lymphoscintigraphy in the evaluation of lower limbs lymphedema //Braz. Arch. Biol. Technol. 2005. V. 48. P. 159-162.