Методика обоснования критериев оценки эффективности системы управления автопредприятием

Автор: Стативка Василий Семенович, Шабаев Владимир Николаевич

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.

Бесплатный доступ

Определены основные требования к критериям оценки эффективности функционирования системы управления автопредприятием, разработаны их математические модели

Экономический критерий, оперативный критерий, дерево целей, интегральный показатель цели управления, коэффициент доминирования критерия

Короткий адрес: https://sciup.org/148185850

IDR: 148185850 | УДК: 338.2

Текст научной статьи Методика обоснования критериев оценки эффективности системы управления автопредприятием

Для оценки эффективности функционирования системы управления (СУ) или относительной ценности различных вариантов решений при управлении автопредприятием необходим показатель, по численной величине которого можно сделать заключение о том, насколько хорош результат или принятое решение. Этот показатель называется критерием эффективности.

На основе анализа ряда работ[2,4] представляется возможным определить основные требования к критерию эффективности СУ. Критерий должен быть: полным, т.е. отражать все (или основные) виды затрат; представительным, т.е. отражать основную цель управления; непротиворечивым и комплексным; допускать сравнение получаемого эффекта с затратами сил и средств; зависеть от структуры системы, значений её параметров, характера воздействия внешней среды, внешних и внутренних факторов; обеспечить должностному лицу четкое представление физического смысла каждого из сравниваемых вариантов и степени достижения поставленной цели в каждом из них. Критерий должен просто и быстро вычисляться, понятен его смысл; он должен обладать свойством насыщения. В обобщенном критерии недопустимо дублирование одного и того же показателя, так как это ведет к завышению его роли по сравнению с другими. Критерий должен иметь минимальную размерность.

В настоящее время критерии широко применяются для оценки эффективности использования сил и средств, а также степени выполнения поставленной задачи. Они были разработаны в процессе ряда научных исследований по частным вопросам управления производством.

В промышленности и на транспорте часто употребляемыми являются две группы критериев: оперативные и экономические. По своей значимости в зависимости от сущности системы они могут быть главными и вспомогательными.

Как правило, в качестве главного критерия выбирается оперативный, так как он позволяет оценить степень достижения цели или степень выполнения поставленной задачи.

F z , К оп= , (1)

Fн где: Коп - оперативный критерий; F и Fh - фактическое и нормативное (требуемое) значение показателя эффективности.

Такой вид критерия широко используется при оценке эффективности различных подсистем управления производством.

Экономические критерии позволяют оценить какой ценой (ресурсами) достигается тот или иной результат, т.е. затраты сил и средств на выполнение поставленной задачи. В процессе выработки решения и планирования они могут выражать- ся во временных показателях (часы, сутки), в трудозатратах (чел- час., денежных единицах), энергозатратах (квт-час). Сравнение общепринятых критериев оценки СУ указывает на необходимость их трансформации с учетом специфики СУ.

Анализ методов оценки эффективности функционирования СУ различных производств позволяет сделать следующие выводы: существующие критерии разнотипны и не представляют стройной системы, выбор лучшего критерия вызывает определенные трудности; нет четких рекомендаций для выбора интегрального критерия; критерии являются простыми, отсутствуют составные.

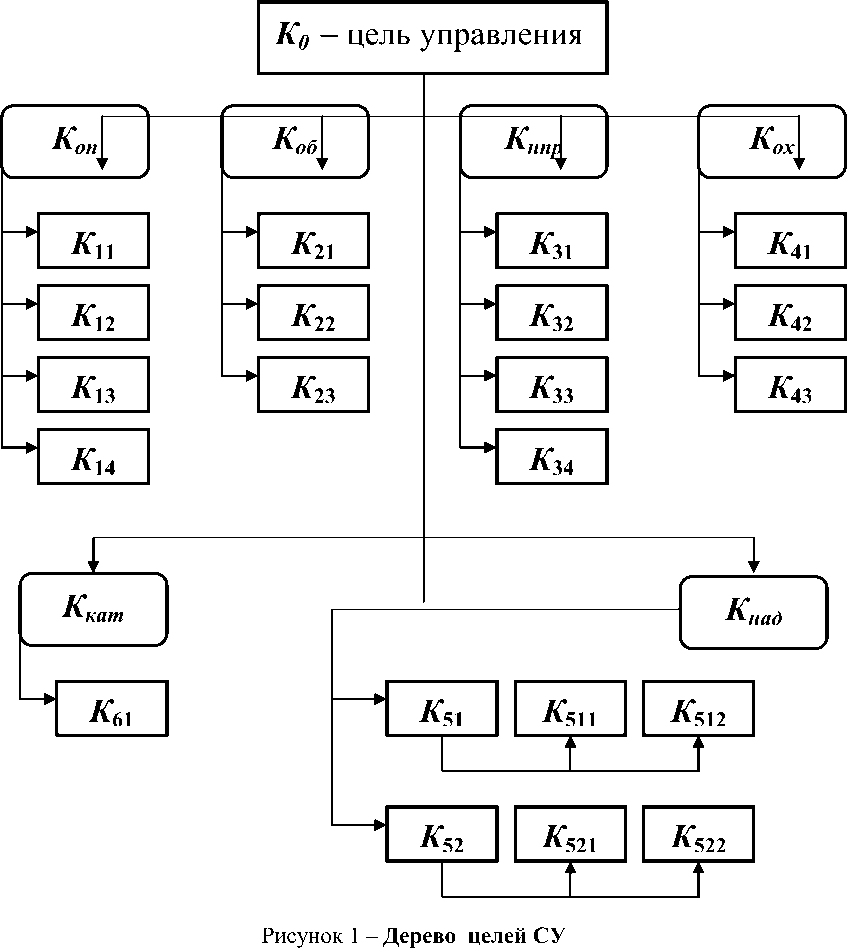

Все это определяет необходимость разработки критериев оценки эффективности функционирования СУ. При оценке эффективности функционирования СУ существенное значение имеет определение целей оценки, можно ставить вопрос об оценке эффективности её функционирования. Построение системы критериев оценки эффективности управления проводилось на основе определения целей и построения «дерева» целей СУ (рис. 1), т.е. критерии конструируются таким же образом, как и цель, на основе какого-нибудь формального подхода.

По степени формализации цели СУ должны быть четко сформулированными и поддающимися формализованному описанию, выражающими лишь общее направление действий системы. При наличии на одном уровне нескольких характеристик целевого состояния системы возможны два подхода: в качестве цели деятельности системы принимается одна из наиболее важных характеристик; при невозможности выделения главной характеристики в качестве целей принимается несколько из них. Оптимальному состоянию СУ будет соответствовать их наилучшее соотношение.

На каждом уровне СУ (автоколонна, цех, бригада, подразделение) существуют только ему присущие цели. Цели высшего уровня содержат больше неопределенности, менее структурированы и не могут быть использованы для выбора конкретного способа действий. Поэтому общая цель подлежит декомпозиции на подцели до тех пор, пока они не будут настолько конкретными, чтобы их можно было бы реализовать в процессе управления .

Анализ «дерева» целей (рис. 1) позволил выявить ряд закономерностей. Общая цель ( К 0 ) подлежит декомпозиции, т.е. разбивается на подцели, а те в свою очередь еще на подцели сверху вниз до тех пор, пока они не будут настолько конкретными, чтобы их можно было реализовать в процессе управления автопредприятием. Вертикальные связи декомпозиции являются необходимыми и наиболее важными, так как их нарушение ведет к срыву достижения конечной цели. Они наиболее сильны в верхней части «дерева» и ослабевают по мере декомпозиции целей вниз. Анализ целей позволил определить подцели и распределить их в порядке предпочтения ( К 1 , К 2 , К 3 ,…, К n ). Каждая цель разбивается еще на подцели ( К 11 , К 12 ,…, К 1 n , К 21 , К 22 ,…, К nn ) сверху вниз по вертикальным связям.

Дерево целей СУ автопредприятием может включать следующие цели и их показатели: К интегральный показатель цели системы управления; К цель повышения оперативности управления; К цель сокращения времени сбора и обработки информации; К цель сокращения времени доведения решений до исполнителя; К цель сокращения времени решения некоторых задач управления; К цель сокращения времени получения отдельных справок; К цель повышения обоснованности принимаемых решений; К цель достижения максимальной полноты информации, циркулирующей в СУ; К цель достижения максимальной достоверности информации, циркулирующей в СУ; К цель достижения максимальной степени автоматизации функций органов управления СУ; Кнпр цель снижения перерывов в работе органов управления (непрерывность); К31 цель снижения допустимого времени перерыва в работе; ния задач до управляемых объектов;

К цель сокращения времени доведе-

К цель достижения высокой степени вероятности решения задачи управления при данной временной задержке; К цель снижения вероятности потери управления при выходе из строя средств автоматизации на время, не превышающее допустимое; К цель обеспечения охвата управляемых объектов управляющим воздействием; К цель дос тижения максимальной степени автоматизации органов управления; К цель максимизации количества управляемых объектов, включенных в основную СУ и подвергающихся управляющемуся воздействию; К цель достижения необ ходимого количества информации, циркулирующей в СУ ( полнота информации ); Кнад цель повышения надежности функционирования СУ; К51 цель дос тижения высокой надежности технических средств управления; К цель достижения максимальной наработки на отказ; К цель достижения мини мального времени восстановления; К цель достижения высокого уровня надежности программного обеспечения;

К цель достижения высокого показателя программной надежности; К цель достижения высокого показателя информационной надежности базы данных; Ккат цель повышения категоричности при передаче воздействия на управляемый объект; К цель достижения максимального количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, которые были определены в распоряжении (приказе).

Цели различных уровней системы управления могут быть противоречивыми. Противоречивость не исключается и между целями одного уровня системы управления, поэтому при выборе критерия оценки путей достижения таких целей надо добиваться либо их компромисса, либо жертвовать менее важной целью для достижения более важной.

Цели нельзя выбирать независимо от средств. Отсюда иерархия целей, построенная сверху вниз, должна быть оценена с позиций сил и средств, необходимых для их достижения. В СУ не существует «застывшей» структуры целей, изменение условий ее функционирования, состава сил и средств и даже возможностей по формализации и оценке проблем неизбежно ведет к изменению или корректировке целей. Цели СУ будут определяться распоряжениями, приказами и т.д. Долгосрочные цели будут устанавливаться руководящими документами.

Иерархию целей системы управления нельзя отождествлять с иерархией структуры системы управления. В структуре «дерева» целей системы управления, построенной с учетом указанных принципов, прослеживаются следующие самостоятельные группы целей: цель повышения оперативности управления ( К ) и ее декомпозиция ( К цель сокращения времени сбора и обработки информации; К цель сокращения времени доведения решений до исполнителя; К цель сокращения времени решения некоторых задач управления;

К цель сокращения времени получе ния отдельных справок); цель повышения обоснованности принимаемых решений (К ) и её декомпозиция (К цель достижения максимальной полноты информации, циркулирующей в СУ; К цель достижения максимальной достоверности информации, циркулирующей в СУ; К цель достижения максимальной степени автоматизации функций органов управления); цель снижения перерывов в работе органов управления (Кнпр) -

(непрерывность) и её декомпозиция ( К цель снижения допустимого времени перерыва в работе; К цель со кращения времени доведения задач до управляемых объектов; К цель дос тижения высокой степени вероятности решения задачи управления при данной временной задержке; К цель сниже ния вероятности потери управления при выходе из строя средств автоматизации на время, не превышающее допустимое); цель обеспечения охвата управляемых объектов управляющим воздействием ( Кох ) и её декомпозиция ( К цель достижения максимальной степени автоматизации органов управления; К цель максимизации количества управляемых объектов, включенных в основную СУ и подвергающихся управляющемуся воздействию; К цель достижения необ ходимого количества информации, циркулирующей в СУ); цель повышения надежности функционирования СУ ( Кнад )

и её декомпозиция ( К51 цель достижения высокой надежности технических средств управления; К52 цель достижения высокого уровня надежности программного обеспечения); цель повышения категоричности при передаче воздействия на управляемый объект ( Ккат ) и её декомпозиция ( К цель достижения максимального количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, которые были определены в распоряжении (приказе)).

Анализ «дерева» целей позволил выявить ряд закономерностей в каждой из групп общей цели, подцелей сверху вниз в соответствии со вторым принципом построения «дерева».

Цели системы управления необходимо разбивать на более мелкие до тех пор, пока они не будут соответствовать элементарным действиям. При этом пути не достижения каждой из целей будут различными, следовательно, и различны критерии их оценки. Для оценки вариантов путей достижения любой цели надо, прежде всего, определить показатели, по которым можно оценить предпочтительность вариантов. В качестве таковых предлагается четыре группы показателей, отражающих ожидаемые результаты (эффект от достижения цели); затраты на достижение цели; время достижения ожидаемого результата; ожидаемые потери сил и средств в ходе выполнения поставленных задач по сравниваемому варианту действий.

Указанные показатели сравнения позволяют сформировать критерий эффективности управления, в качестве которого принимается один из наиболее важных показателей или их совокупность. Анализ работ[2,4] по управлению производством позволил уяснить, что показатели сравнения целесообразно выбирать по двум путям: по показателям, содержащимся в формулировке цели, изложенной в приказе старшего начальника (как правило, это время выполнения задачи, конечный результат или эффект); по показателям, принимаемым лицом или органом управления по своему усмотрению, исходя из понимания сущности поставленной задачи и условий, в которых она будет достигаться. Формирование критерия по управлению может производиться по следующим путям: один из показателей сравнения, доминирующий над другими, принимается в качестве критерия, остальные показатели учитываются в виде ограничений; два или более показателей в различных условиях обстановки имеют одинаковую значимость. В этом случае из них формулируется составной критерий ( К 0 ), а остальные показатели рассматриваются как ограничения; при наличии группы из 2 n наиболее важных показателей сравнения (критериев К i ) формируется обобщенный критерий

( К 0 ), а остальные показатели рассматриваются как ограничения.

Для оценки функционирования СУ автопредприятием предлагается следующий подход к выбору и формированию критериев.

При наличии группы из 2 n наиболее важных показателей сравнения формируется обобщенный критерий ( К 0 ), в форме:

К n К max(min) , (2)

i 1

где вес i -го показателя в множестве

{ K 1 , K 2 ,...,K n }.

Величина является нормиро ванной:

n i 1. (3)

i 1

Интегральный критерий эффективности СУ будет формироваться из частных показателей в виде:

Ко = о^ К , + а2 К 2 -I-----и кпКп => max .

Рассмотренный критерий позволит оценить качество вариантов решений и выбрать самый лучший из них.

Вместе с тем при формировании обобщенного критерия К 0 для оценки эффективности функционирования СУ могут возникнуть следующие проблемы: определение значимости частных критериев К i , т.е определение значений a i ; проблема размерности частных критериев; проблема разного знака оптимальности ( max ( min )).

В ряде работ для определения a i применяются методы последовательных или парных сравнений, ранжировки или непосредственной оценки. Однако эти методы в традиционной постановке неприемлемы для СУ из-за ограниченности времени на принятие решения, сложности формирования групп экспертов и трудоемкости расчетов.

Для системы управления автопредприятием более пригоден метод относительных предпочтений, согласно которому значимость частных критериев может оценить должностное лицо, принимающее решение, путем задания отношения порядка Кi. При этом наклады- ваются следующие ограничения: если К1 важнее К2 (К1> К2), то К1 присваивается коэффициент доминирования 1=2; если К1 и К2 равны ( К1 = К2 ), то 2 =1; если К2 важнее К1 (К1< К2) , то 3 =0.

Для определения а i необходимо расположить все К i в порядке их предпочтения:

К 1 Ж 2 Ж 3 >-> K i>-> K n (5)

и составить матрицу (таблица 1). В данной матрице в каждой клетке с координатами ( ij ) указывается значение ij , соответствующее порядку предпочтения критерия строки i над критерием столбца j .

Суммирование по каждой i -ой строке, а затем суммирование полученных результатов по столбцам, даст возможность определить величину:

hn

G ij . (6)

-

i 1 j 1

Тогда коэффициент значимости частных критериев управления может быть рассчитан по зависимости:

n ij j 1 . (7)

iG

Таблица 1 – Матрица для расчета весовых коэффициентов частных критериев эффективности функционирования СУ ( К i )

|

К |

К 1 |

К 2 |

К 3 |

К n |

n ij j 1 |

||

|

К 1 |

11 |

12 |

13 |

1 n |

n 1 j j 1 |

1 |

|

|

К 2 |

21 |

22 |

23 |

2 n |

n 2 j j 1 |

2 |

|

|

К … h |

h 1 |

h 2 |

h 3 |

hn |

n ij j 1 |

h |

Приведение разномерных частных критериев К i к единому измерению можно решить путем их нормирования:

K i

K ni ,

K iпр

где: К ni нормированное значение К i , доли; К iпр предельное (нормативное) значение К i .

Т. о., рассмотренный подход к оп- ределению критериев позволяет количественно оценивать решения, принимаемые должностными лицами по управлению автомобильным предприятием, и на- ходить оптимальные варианты решения.

Предлагаемый метод выбора и теоретическое обоснование критериев оценки эффективности основан на первичности целей, стоящих перед системой управления и вторичности критериев.

По характеру входных и выходных потоков СУ является вероятностной , выполнение управленческих действий представляется процессом случайным. Основной группой критериев, используемых для оценки эффективности управления, будут являться 2 n показателей, позволяющих определить эффект или степень достижения целей.