Методика оценки гипоксического резерва головного мозга у обследуемых с различным уровнем повседневной двигательной активности

Автор: Щуров В.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Методом ультразвуковой транскраниальной допплерографии обследованы 90 человек, в том числе группы спортсменов-стайеров, гимнастов, здоровых людей, не занимающихся спортом, и больных с гемипарезами, обусловленными перенесенным инсультом. Применено мониторирование скорости кровотока по средней мозговой артерии при проведении пробы с задержкой дыхания. Обнаружено, что у спортсменов прирост скорости кровотока начинается не сразу, а через 20 с после начала пробы и происходит с меньшей скоростью, чем у больных. Высокий темп прироста скорости кровотока является показателем недостаточных резервных возможностей системы транспорта и утилизации кислорода при проведении функциональной гипоксической пробы.

Кровоснабжение мозга, транскраниальная допплерография, спортивная физиология, инсульт

Короткий адрес: https://sciup.org/142120998

IDR: 142120998

Текст научной статьи Методика оценки гипоксического резерва головного мозга у обследуемых с различным уровнем повседневной двигательной активности

Количественная оценка состояния кровоснабжения головного мозга является важнейшей проблемой в клинической медицине, космической физиологии и физиологии спорта. До середины прошлого столетия исследование внутричерепной гемодинамики было возможно лишь в экспериментальных условиях методами перевязки магистральных артерий, определения температуры отдельных участков мозга, редок-симетрии, определения скорости накопления меченых изотопов. В середине прошлого столетия была впервые записана краниальная рео-грамма. Однако выяснилось, что общий электрический импеданс мозговой ткани зависит от сопротивления костей свода черепа, миелина, глии, нервных клеток, количества межклеточной жидкости [10, 11]. Кроме того, 15 % амплитуды пульсовых колебаний составляет доля внечерепных сосудов [14].

В дальнейшем началась эра применение метода ультразвуковой допплерографии. В медицинской диагностике используются ультразвуки с частотой от 1 до 30 МГц. Причем проходить в глубинные структуры мозга сквозь кости черепа способны только ультразвуки с частотой не более 2 МГц [7, 8, 9]. Зависимость между скоростью C, частотой f и длиной ультразвуковой волны λ определяется соотношением: C= f•λ. Состояние кровотока можно оценить по качественным показателям: характеру звукового сигнала, форме допплерограммы, распределению в ней частот и направлению кровотока. Для количественной оценки используются показатели максимальной систолической скорости (S), скорости в конце диастолического цикла (D), средней скорости за цикл (М). Эти показатели зависят от функционального состояния тканей, их потребности в кровоснабжении. От текущего состояния тканей в меньшей степени зависят индекс сопротивления Ri=(S-D)/S (Пурсело), систолодиастолический индекс Стюарта ISD=S/D и индекс Гёслинга Pi=(S-D)/M, отражающие особенности структурных изменений в стенках артерий.

Как при реоэнцефалографии, так и при транскраниальной допплерографии исследование кровотока в состоянии покоя оказалось информативным лишь при грубых окклюзионных пора- жениях артериальной системы. Информативных и доступных методов оценки ауторегуляции мозгового кровотока у человека в настоящее время нет. Предложенную пробу с регистрацией кровотока по средней мозговой артерии при выполнении велоэргометрической нагрузки возрастающей мощности [2] невозможно провести у больных с последствиями инсульта. Поскольку скорость кровотока по мозговым артериям обратна величине напряжения в крови углекислоты, это позволяет оценивать резервы мозгового кровотока при применении функциональных дыхательных проб. Для оценки функционального состояния мозга применяются различные функциональные пробы [4, 12, 13], в частности пробы с длительной задержкой дыхания (апноэгическая или гипоксическая), вдыханием смеси с повышенным содержанием СО2 (гиперкапническая) и с гипервентиляцией легких (гипероксическая). В норме наблюдается прирост скорости кровотока при гипоксической функциональной пробе (+52,5 %), и снижение при гипероксической пробе (-35,3 %) [3]. Проведение этих проб позволило выявить возрастное снижение индекса вазомоторной реактивности сосудов мозга. При этом индекс у больных был ниже по сравнению со здоровыми. Поскольку различные обследуемые имеют неодинаковую способность к длительной задержке дыхания (гипоксическую устойчивость), рекомендована стандартизованная длительность задержки дыхания, равная 20 с.

Однако было установлено, что значительное увеличение амплитуды пульсового кровенапол- нения артерий наступает лишь при наступлении гипоксического этапа проведения ишемической пробы. Поэтому рекомендована проба с длительностью задержкой дыхания до отказа, а учет влияния ее длительности должен осуществляться делением прироста кровотока на время апноэ.

Для физиологов кровообращения очевидны недостатки приведенных методик обследования. Во-первых, известно, что кровоток покоя бывает снижен у спортсменов и ускорен у больных со скрытой недостаточностью регионарного кровообращения. Во-вторых, при проведении функциональных физических проб минутный объём кровотока увеличивается в первую очередь у недостаточно тренированных людей. Большой объём функциональной адаптации к мышечной деятельности достигается за счет увеличения реактивности сосудистого русла лишь у начинающихся юных спортсменов, а у более опытных, в частности стайеров, происходит перекалибровка артерий со снижением их реактивности [1, 5, 6].

В доступной нам литературе мы не встретили данных о влиянии уровня гипоксической устойчивости обследуемых на характер кривой увеличения линейной скорости кровотока по мозговым артериям.

Целью настоящей работы было создание нового методического подхода для изучения гипоксического резерва кровоснабжения мозга у обследуемых с различным уровнем повседневной двигательной активности.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Ультразвуковая диагностика кровоснабжения мозга проведена с помощью компьютеризированной диагностической допплеровской установки фирмы "АНГИО-плюс" (датчики на 2 и 8 МГц) у группы больных с последствиями перенесенного инсульта, имеющих выраженный в разной степени спастический гемипарез (30 чел., средний возраст - 45 лет), контрольной группы обследуемых без нарушений мозгового кровообращения (32 человека, средний возраст - 38 лет). Кроме того, обследованы две группы спортсменов 20-30 лет, тренирующих качество силы и качество выносливости (по 14 человек).

Регистрировались следующие показатели: средняя, систолическая и диастолическая скорости кровотока, резистивный индекс Пурсело, пульсаторный индекс Гёслинга, систолодиастолический индекс Стюарта и другие. Производилась запись кровотока по экстракраниальным артериям (общим сонным, надблоковым и по- звоночным) с помощью датчика на 8 МГц.

Транскраниальная допплерография осуществлялась в области височного акустического окна. При этом передняя и задняя мозговые артерии лоцировались на глубине 65 мм и отличались направлением потока крови относительно датчика на 2 МГц, а средняя артерия - на глубине 50 мм.

Кроме того, проведены функциональные ап-ноэгическая и гипероксическая пробы. В процессе проведения пробы Штанге (максимальная по длительности задержка дыхания на вдохе) каждые 10 с регистрировались показатели линейной скорости кровотока по средней мозговой артерии. На основании данных пошаговой регистрации прироста линейной скорости кровотока при проведении апноэгической пробы строились и анализировались графики регрессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе результатов проведенного исследования выявлено, что показатели артериального давления у спортсменов и неспортсменов молодого возраста были практически одинаковыми, а у больных с последствиями инсульта более старшего возраста - выше на 12 % (р ≤ 0,001). Средняя линейная скорость кровотока по общей сонной артерии у спортсменов была выше, чем у обследуемых других групп, на 20 % (табл. 1). При этом она отличалась низкой диастолической составляющей, отсутствием систолического плато, характерного для лиц старшего возраста.

Скорость кровотока по надблоковой и экстракраниальному участку позвоночной артерии относительно более высокая у стайеров. Относительно низкие значения скорости кровотока у больных могут быть объяснены возрастным уве-

Таблица 1

личением случаев остеохондроза позвоночника.

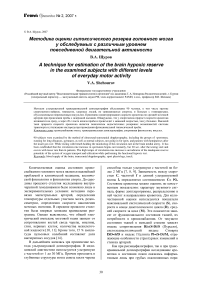

Средняя скорость кровотока по мозговым артериям у обследуемых разных групп отличалась несущественно (табл. 2). Наиболее высокой она была у стайеров. При этом в отличие от гимнастов, кровоток у стайеров ускорен по надблоковой и задней мозговой артерии. По общим сонным артериям и средним мозговым он практически одинаков (рис. 1).

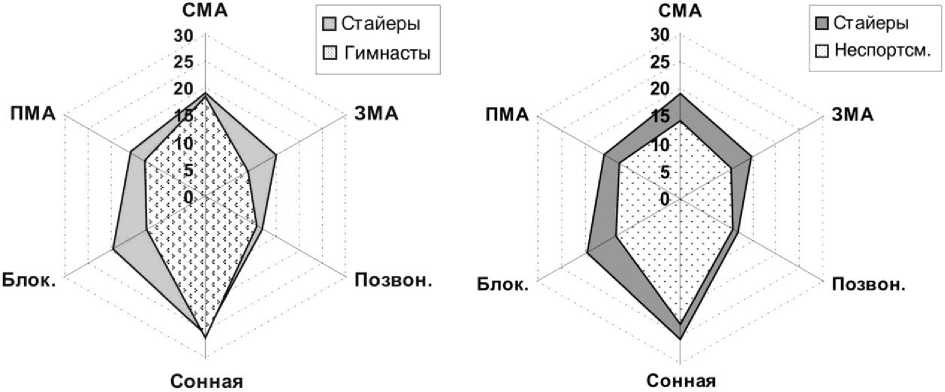

Показатели линейной скорости кровотока по брахиоцефальным артериям у неспортсменов были ниже, чем у стайеров (рис. 2), но существенно не отличались от показателей гимнастов. При этом, возможно, объёмная скорость кровотока мозга у них и выше, но не за счет линейной скорости, а за счет увеличения диаметра артерий.

Линейная скорость кровотока по экстракраниальным артериям у обследуемых разных групп

|

Группы обследуемых |

Систол. АД (мм рт.ст.) |

Диастол. АД (мм рт.ст.) |

ЛСК по сонной артерии (см/с) |

ЛСК по надблоковой артерии (см/с) |

ЛСК по позвоночной артерии (см/с) |

|

Стайеры |

118±3 |

79±3 |

25,6±2,5 |

19,7±3,7 |

12,1±3,2 |

|

Гимнасты |

116±4 |

76±3 |

26,0±2,5 |

12,4±1,7 |

10,7±1,6 |

|

Неспортсмены |

118±3 |

77±2 |

22,6±1,1 |

13,4±0,8 |

11,1±0,6 |

|

Больные (интактная сторона) |

131±2* |

86±1* |

19,5±1,4 |

14,8±1,7 |

9,9±1,1 |

|

Больные (пораженная сторона) |

131±2* |

86±1* |

21,5±2,3 |

17,0±1,7 |

8,5±1,2 |

Примечание: *Различия показателей больных и здоровых достоверно (р<0,05).

Таблица 2

Линейная скорость кровотока по мозговым артериям ( МА, см/с)

|

Группы обследуемых |

Передняя МА |

Средняя МА |

Задняя МА |

|

Стайеры |

16,0±2,62 |

18,8±1,43 |

15,1±4,21 |

|

Гимнасты |

12,6±1,98 |

18,2±1,68 |

9,2±1,53 |

|

Неспортсмены |

12,7±0,86 |

14,2±0,73 |

10,6±0,58 |

|

Больные: интактная сторона |

14,3±1,45 |

15,5±1,40 |

10,7±1,37 |

|

Больные: пораженная сторона |

12,9±0,90 |

13,8±0,96 |

11,3±0,82 |

Рис. 1. График линейной скорости кровотока по брахиоцефальным артериям у спортсменов-гимнастов и стайеров

Рис. 2. График линейной скорости кровотока по брахиоцефальным артериям у стайеров и неспортсменов

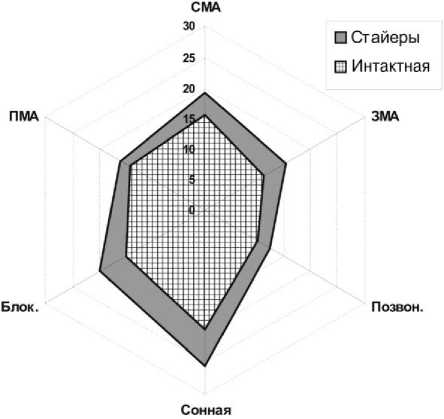

Обнаружена сравнительно низкая скорость кровотока у больных с последствиями инсульта как на интактной, так и на пораженной стороне. При этом у больных ниже скорость кровотока по общим сонным артериям (рис. 3). В этой группе больных скорость была недостоверно ниже на стороне поражения, чем на интактной всего на 11 %. У больных по сравнению со спортсменами не только снижена скорость кровотока по экстракраниальным артериям, но и уплощена форма кривых пульсаций, более медленно нарастает анакрота, ниже диастолическая часть пульсации.

Рис. 3. Линейная скорость кровотока по брахиоцефальным артериям у стайеров и на интактной стороне у больных с последствиями инсульта

Недостаточная информативность показателя кровотока покоя и явилась одной из причин поиска дополнительных критериев для выявления особенностей кровоснабжения мозга у здоровых обследуемых, у больных и у спортсменов.

При анализе систолической и диастолической скорости кровотока по средней мозговой артерии выявлено, что эти показатели наиболее высокие у неспортсменов (табл. 3). Диастолическая скорость низкая у больных. Для стайеров характерным является сниженное значение пульсаторных индексов, отражающих периферическое сопротивление мозговых сосудов. Эти показатели относительно высокие у гимнастов.

Таблица 3

Так, у гимнастов индекс Гослинга в 2,5 раза выше, чем у стайеров (р ≤ 0,05). В свою очередь, у стайеров показатели сосудистого сопротивления достоверно выше, чем у больных с нарушением мозговой гемодинамики.

При анализе индекса вазомоторной реактивности (ИВМР) мы также не выявили существенных различий в показателях у различных групп обследуемых. У стайеров этот индекс равнялся 66 %, у гимнастов - 67 %, у неспорт-сменов – 58 %, у больных на интактной и пораженной сторонах соответственно 50 % и 53 %. По-видимому, у стайеров, у которых скорость кровотока в состоянии покоя увеличена, регуляция кровоснабжения тканей осуществляется не столько за счет изменения тонуса стенок магистральных артерий, сколько на уровне микро-циркуляторного русла. Величина ИВМР не позволяет выявить особенности ауторегуляции скорости кровотока по магистральным сосудам.

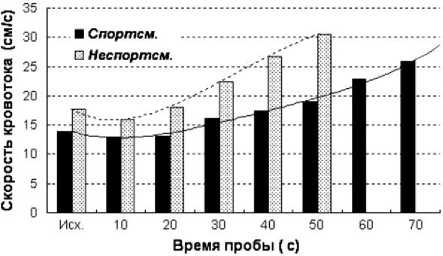

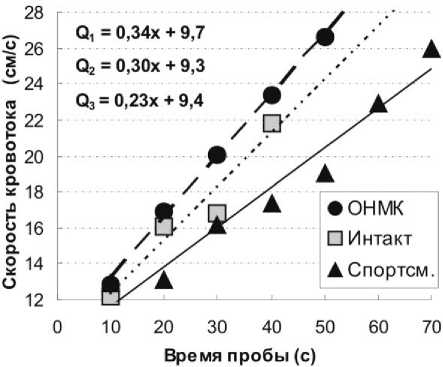

Проведена апноэгическая функциональная проба с регистрацией линейной скорости кровотока каждые 10 с. При анализе динамики изменения скорости кровотока по средней мозговой артерии при проведении функциональной пробы с задержкой дыхания выявлено, что у не-спортсменов увеличения скорости кровотока наступает раньше и осуществляется более с высоким темпом (рис. 4). Длительность пробы Штанге у спортсменов обеих групп на 45 % больше (p≤0,001), чем у здоровых сверстников, не занимающихся спортом.

После начала пробы скорость мозгового кровотока не увеличивается, а снижается у не-спортсменов в течение первых 10 с, у спортсменов – 20 с. В дальнейшем скорость кровотока у спорстсменов возрастает пропорционально длительности апноэ:

Q = 0,0048t2 - 0,128t + 14,1; R2 = 0,987.

У обследуемых других групп первоначальное снижение линейной скорости более кратковременное и сменяется приростом, пропорциональным длительности пробы. Темп прироста скорости кровотока у гимнастов 0,26 см/с, у больных - 0,30 за секунду.

Допплерографические показатели средней мозговой артерии у обследуемых различных групп

|

Группы |

Систол. скорость |

Диастол. скорость |

Индекс Пурсило |

Систоло-дистолич. |

Индекс Гослинга |

|

Стайеры |

16,9±2,70 |

14,3±2,25 |

0,15± 0,06 |

1,21± 0,09 |

0,17± 0,06 |

|

Гимнасты |

19,2±2,71 |

12,3±1,86 |

0,29±0,08 |

1,61±0,20 |

0,43±0,09 |

|

Неспортсмены |

22,0±1,16 |

17,9± 0,98 |

0,19±0,02 |

1,25±0,03 |

0,31±0,04 |

|

Интакт. сторона у больных |

17,0±1,67 |

11,6± 1,21* |

0,31 ±0,04* |

1,87±0,46 |

0,37±0,08 |

|

Поражен.сторона у больных |

17,9±1,24 |

11,6±0,85* |

0,35 ±0,02* |

1,57 ±0,06* |

0,45 ±0,04 * |

Примечание :* различия с группой стайеров достоверны (р,0,01)

Рис. 4. Динамика ЛСК по средней мозговой артерии у спортсменов и неспортсменов при проведении ап-ноэгической функциональной пробы

Максимальное значение скорости кровотока в конце пробы приближается к 30 см/с, однако большинство обследуемых прекращают задержку дыхания при появлении явных признаков гиперкапнии. Для нас неожиданным было обнаружение того факта, что у сохранивших волевые качества больных, длительность задержки дыхания близка к показателям здоровых неспортсменов.

При сравнении динамики прироста линейной скорости кровотока по средней мозговой артерии у спортсменов двух групп видно, что у стайеров более длительное и глубокое снижение показателя в начале пробы (см. рис. 4). Такое снижение не может быть связано только с исходно большей жизненной ёмкостью легких. Очевидно, что эта реакция наступает вследствие предстартовой мобилизации резервов адаптации всей системы транспорта и утилизации кислорода.

У больных выявлен более крутой подъём скорости кровотока при проведении пробы, особенно на стороне поражения мозга (рис. 5). Угловой коэффициент уравнения линейной регрессии зависимости скорости кровотока от длительности задержки дыхания тем больше, чем ниже гипоксическая устойчивость тканей мозга.

Рис. 5. Динамика прироста ЛСК на протяжении пробы у спортсменов (Q 3 ) и у больных с инсультом на интактной (Q 2 ) и на пораженной стороне головы (Q 1 )

Следовательно, классическая апноэгическая пробы с 20-секундной задержкой дыхания, как и проба с максимальной задержкой дыхания и соотнесением прироста скорости кровотока ко времени задержки дыхания не могут адекватно отразить резервы гипоксической адаптации мозга и ответ на гипоксию системы транспорта кислорода. Мониторирование динамики изменения скорости кровотока на протяжении апно-эгической функциональной пробы позволяет получить дополнительную информацию о степени гипоксической устойчивости тканей мозга, которая у больных на пораженной стороне ниже, чем на интактной, у неспортсменов ниже, чем у спортсменов, у спортсменов тренирующих качество силы ниже, чем у спортсменов, тренирующих качество выносливости.

ВЫВОДЫ

-

1. У спортсменов, тренирующих качество выносливости, скорость кровотока по экстракраниальным артериям выше, чем у спортсменов, тренирующих качество силы и существенно выше, чем у неспортсменов и больных с последствиями перенесенного инсульта.

-

2. У больных, по сравнению со спортсменами, особенно стайерами, достоверно выше периферическое сосудистой сопротивление по средней мозговой артерии.

-

3. Для сравнительной оценки гипоксической устойчивости тканей мозга предложена функциональная проба с мониторированием динамики средней линейной скорости кровотока по мозговым артериям. Угловой коэффициент уравнения линейной регрессии взаимосвязи длительности апноэгической пробы и скорости кровотока является показателем гипоксической устойчивости тканей мозга.