Методика оценки и анализа антропогенной нагрузки на реки от точечных источников загрязнения

Автор: Селезнев В.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология - технические науки

Статья в выпуске: 5 т.23, 2021 года.

Бесплатный доступ

Сброс сточных вод в реки оказывает негативное влияние на качество водных ресурсов. Существующие способы оценки антропогенной нагрузки от сброса сточных вод в реки не позволяют сравнивать между собой и ранжировать по степени нагрузки реки, отличающиеся по величине водосборной площади и расположенные в различных природных зонах. Автором разработан метод оценки и анализа антропогенной нагрузки на реки от сброса загрязняющих веществ, которая учитывает водность рек и бассейновые особенности формирования качества водных ресурсов. Предлагаемый метод позволяет определять интегральную и дифференцированную нагрузки по приоритетным загрязняющим веществам. Он позволяет разложить нагрузку по отдельным составляющим (азотная, фосфорная, сульфатная, хлоридная и т.п.), провести нормирование нагрузки с учетом качества речных вод и оценивать приоритетность конкретных загрязняющих веществ. Данный метод апробирован на 12 реках России, расположенных в различных природно-климатических условиях и имеющих широкий диапазон величин водного стока от 10 до 600 км3/год. Результаты расчетов показали, что р. Волга испытывает наибольшую антропогенную нагрузку от сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод. Поэтому в первую очередь для р. Волги необходимо разрабатывать бассейновую программу поэтапного снижения антропогенной нагрузки и механизмы её реализации.

Реки, антропогенная нагрузка, точечные источники, водный сток, региональные особенности, методика расчета

Короткий адрес: https://sciup.org/148323585

IDR: 148323585 | УДК: 574.52 | DOI: 10.37313/1990-5378-2021-23-5-135-143

Текст научной статьи Методика оценки и анализа антропогенной нагрузки на реки от точечных источников загрязнения

Большинство рек на территории России испытывают чрезмерную антропогенную нагрузку и характеризуются неудовлетворительным качеством воды по ряду показателей [1]. Наиболее неблагоприятная экологическая ситуация складывается на участках рек, расположенных на урбанизированных территориях. При этом, многие реки являются источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также используются для рыбного хозяйства и рекреации.

Одна из основных причин сложившейся ситуации – негативное воздействие точечных источников загрязнения или сброс в реки сточных вод, содержащих загрязняющие вещества. В настоящее время объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты России, оценивается в 40,1 км3/год. Вместе со сточными водами в реки поступает около 11×106 тонн загрязняющих веществ. Вместе со сточными водами в реки поступает около 11 млн. тонн загрязняющих веществ. Самые распространен ные загрязняющие вещества: хлориды, сульфа Селезнев Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории мониторинга водных объектов.

ты, органические и биогенные вещества, нефтепродукты, металлы [2] .

По территории России сбросы сточных вод распределены крайне неравномерно, а реки отличаются размерами водосборных территорий и геохимическими особенностями формирования качества водах. Для ранжирования рек по степени антропогенной нагрузки необходимы новые методологические подходы. Поэтому целью данной работы является разработка технологии, с помощью которой можно было бы сравнивать между собой реки по степени антропогенной нагрузки в независимости от площади бассейна и его расположения в различных географических зонах на территории России.

Количественная оценка антропогенной нагрузки на реки от сброса сточных вод является необходимым элементом при развитии системы мониторинга и управления качеством воды. Без детального изучения антропогенной нагрузки от точечных источников загрязнения невозможно выявление связей между массой сбрасываемых загрязняющих веществ в составе сточных вод и концентрациями химических веществ в воде водотоков. Кроме того, количественная оценка антропогенной нагрузки необходима при нормировании допустимого воздействия на реки, при разработке федеральных и региональных программ поэтапного снижения сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реки – это один из видов антропогенной деятельности, который оказывает негативное влияние на качество природных вод [3]. Однако, вид хозяйственной деятельности ещё не является количественной оценкой антропогенной нагрузки. Для того, чтобы определить величину нагрузки необходимо сброс загрязняющих веществ связать с объектом воздействия посредством учета гидрологических и гидрохимических характеристик рек.

Теоретические основы оценки антропогенной нагрузки и её влияние на формирование качества поверхностных вод были заложены в 60-х годах прошлого века [4] . Спустя 30 лет были разработаны методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод [5] . На региональном уровне оценивается антропогенное воздействие на р. Волга [6], разрабатывается методология мониторинга и регулирования антропогенного воздействия на качество вод водохранилищ Волжско-Камского каскада [7]. Предлагается способ оценки пространственной неоднородности антропогенной нагрузки по территории России [8-11] . Появляются нормативные документы по оценке антропогенной нагрузки на водные экосистемы ( Р 52.24.8192014) . Однако, в основном определяется не сама антропогенная нагрузка, а её воздействие на поверхностные воды.

В настоящее время, существуют различные подходы к оценке антропогенной нагрузки на реки от сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод. Чаще всего под «нагрузкой» понимается масса загрязняющих веществ, поступающих непосредственно в реку со сточными водами от береговых или русловых выпусков точечных источников загрязнения. При этом не учитываются ни параметры реки, ни их расположение в различных природных зонах и климатических условиях. В этом случае невозможно провести сравнительный анализ антропогенных нагрузок на реки, отличающиеся по величине водного стока и по условиям формирования природного качества вод.

Автор данной работы при определении антропогенной нагрузки на реки, предлагает учитывать водный сток рек и фоновые показатели качества вод. В этом случае антропогенная нагрузка не остается постоянной при прочих равных условиях, а существенно зависит не только от массы загрязняющих веществ, поступающих в водохранилище, но и от межгодовой изменчивости водного стока и фоновых концентраций веществ в воде рек. В маловодные годы нагрузка будет увеличиваться при прочих равных условиях, а в многоводье снижаться.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Антропогенную нагрузку на реки от точечных источников загрязнения или сброса сточных вод (далее нагрузка) предлагается оценивать, с одной стороны, как нагрузку от объема сбрасываемых сточных вод, а с другой – как нагрузку загрязняющими веществами, содержащимися в составе сбрасываемых сточных вод .

Нагрузка от объема сбрасываемых сточных вод (АН1) – это величина, характеризующая отношение объема сточных вод, сбрасываемых в реку, к водному стоку реки. Нагрузку сточными водами представим в следующем виде: n ah 1 = Iq* Q xioo, (1)

j=l где АН1 – нагрузка сточными водами (%); qj – объем сточных вод, сбрасываемых в водосборный бассейн j-м точечным источником (км3), где j = 1, 2 ... n – порядковые номера точечных источников загрязнения; Q – водный сток заданной обеспеченности (км3).

Нагрузка сточными водами ( АН 1) достаточно легко определяется, и для ее расчета, как правило, всегда имеется необходимая информация. Однако она не учитывает загрязняющие вещества в составе сточных вод, сбрасываемых в реки, и ее целесообразно использовать на первом этапе анализа нагрузки.

Имея сведения о массе веществ, содержащихся в сточных водах, представляется возможным рассчитать составляющие антропогенной нагрузки по отдельным загрязняющим веществам. В данном случае дифференцированная нагрузка определяется как отношение массы конкретного загрязняющего вещества в составе сточных вод к водному стоку реки.

Антропогенную нагрузку от конкретного загрязняющего вещества ( АН 2) представим в следующем виде:

AH = I m : Q , (2)

j=l где АН2 – дифференцированная нагрузка i-м загрязняющим веществом (т/км3), где i = 1, 2 ... p – загрязняющее вещество в составе сточных вод; mji – масса i-го загрязняющего вещества в составе сточных вод j-го точечного источника (т). Для каждого j-го источника в перечень загрязняющих веществ включаются минеральные и органические вещества, входящие в его государственную статистическую отчетность по форме 2ТП-(водхоз).

При таком подходе становится возможным разложить нагрузку по отдельным составляю- щим (азотная, фосфорная, сульфатная, хлорид-ная и т.п.) и оценивать приоритетность той или иной нагрузки для конкретной реки.

Для оценки нагрузки по нескольким приоритетным загрязняющим веществам целесообразно использовать интегральную нагрузку загрязняющими веществами ( АН 3):

p П

AH = ЕЁ т ,, * Q . (3)

Для учета различныых природно-климатических условий при количественной оценке и сравнении между собой антропогенной нагрузки на реки предлагается использовать нормированную нагрузку отдельными загрязняющими веществами (АН4 i):

АН f = АН 1 * БДК , (4) где АН 4i – нормированная дифференцированная нагрузка i-ым загрязняющим веществом (безразмерная величина); БДКi – бассейновая допустимая концентрация i-го вещества.

Интегральную нормированную нагрузку загрязняющими веществами ( АН 5) представим в следующем виде:

АН 5 = 2 АН * . (5)

Предлагаемый методологический подход позволяет по формулам (1) - (5) количественно оценивать и далее сравнивать между собой антропогенные нагрузки на реки, расположенные в различных природно-климатических условиях и имеющие широкий диапазон величин водного стока.

В зависимости от целей исследования расчеты антропогенной нагрузки на реки осуществляются по средним многолетним данным или по данным конкретного года. В качестве исходной информации необходимы данные о водном стоке реки, о бассейновых допустимых концентрациях веществ в реке, об объемах сточных вод, сбрасываемых в реку и о массе загрязняющих веществ, поступающих в реки в составе сточных вод.

О водном стоке рек имеется достоверная информация в гидрологической литературе:

-

- справочные издания «Гидрологические ежегодники», подготовка которых осуществлялась силами УГМС Гидрометслужбы СССР до 1979 г.;

-

- ежегодные кадастровые справочные издания «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши, том 1, часть 1 «Реки и каналы, подготовленные и публикуемые УГМС Росгидромета, начиная с 1980 г.

Величина антропогенной нагрузки существенно зависит от межгодовой изменчивости водного стока реки (Q). Согласно формуле (1), при уменьшении Q в маловодные годы нагрузка будет увеличиваться, а в многоводные годы – уменьшаться при стационарном режиме во- доотведения сточных вод. Например, средний многолетний водный сток р. Волги составляет 254 км3, наибольший – 329 км3, а наименьший – 166 км3. Следовательно, антропогенная нагрузка за счет межгодовой изменчивости водного стока реки, будет меняться в 2 раза.

Информация о качестве речной воды в обобщенном виде содержится в ежегодниках, выпускаемых Росгидрометом . Однако, этого недостаточно для расчета бассейновых допустимых концентраций (БДК) по каждому загрязняющему веществу. В настоящее время в открытом доступе получить необходимую информацию о концентрациях веществ в условно фоновых створах рек пока не представляется возможным.

За бассейновую допустимую концентрацию (БДКi) принимается верхняя граница возможных средних значений концентраций i-го вещества, рассчитанная по данным мониторинга реки по следующей формуле [12]:

БДК, = СФ , + о х t st * n , (6) где CФi– среднее значение концентрации i-го вещества в условно фоновом створе; tSt – коэффициент Стьюдента при Р=0,95; n – число данных в градации; σ – среднее квадратичное отклонение, как показатель рассеяния членов ряда относительно среднего значения. БДКi определяются для реки или её водохозяйственного участка в условно фоновых районах.

Среднее значение концентрации i-го вещества в условно фоновом створе (СФi) определяются по данным систематических наблюдений на реке вне зон локального загрязнения или прямого воздействия точечных источников [13] . Эта величина рассчитывается для определенного створа реки или водохозяйственного участка и является количественной характеристикой содержания веществ в данном створе реки. Концентрация в фоновом створе обусловлена как естественными условиями формирования химического состава и свойств воды реки, так и общим влиянием всех точечных и диффузных источников загрязнения, расположенных выше рассматриваемого створа.

Данные об объемах сточных вод и массе загрязняющих веществ по каждому водопользователю (точечному источнику загрязнения) представлены в статистической отчетности по форме 2ТП - (водхоз). Существующая система учета сточных вод основана на предположении о стационарности водоотведения. В действительности, характерной особенностью водоотведения крупных городов является неравномерность сброса загрязняющих веществ в реки. При этом объемы сточных вод, как правило, меняются незначительно и находятся в пределах 1520%, а вот колебания концентраций химических веществ весьма велики и могут достигать десятки сотен процентов.

Анализ водоотведения крупных городов Средней и Нижней Волги свидетельствует, что отчетность по форме 2ТП - (водхоз) приводит приближенные данные об объеме сточных вод и о массе загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты. Такое положение обусловлено недостаточной периодичностью наблюдений за качеством сточных вод, ограниченностью спектра наблюдаемых показателей в сточных водах и неудовлетворительным оснащением приборами систем водоотведения. Снижает достоверность информации и то обстоятельство, что на промышленных предприятиях эти сведения подготавливаются внутренними службами и передаются в контролирующие органы, которые эпизодическими должны проверять их достоверность. В силу названных причин, мы не располагаем полной и объективной информацией о количестве загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водотоки и, следовательно, весьма приближенно оцениваем фактическую антропогенную нагрузку.

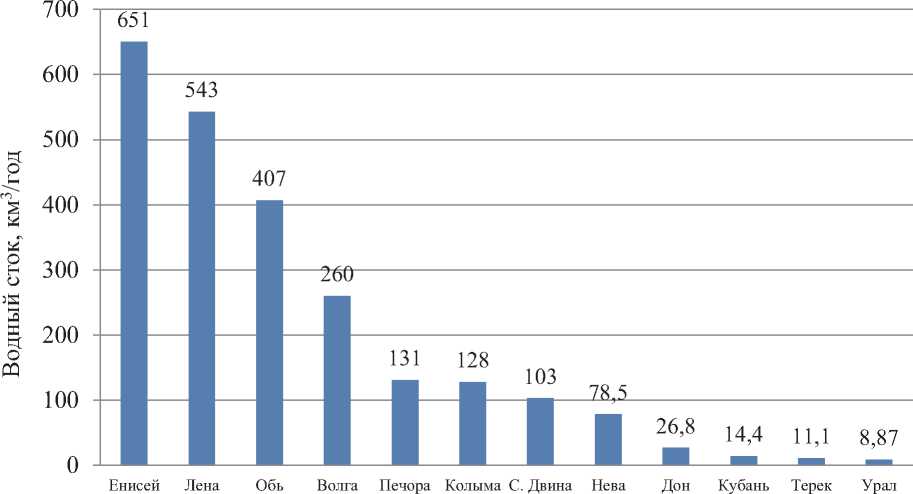

Для апробации разработанной технологии определения антропогенной нагрузки в качестве объектов исследования выбраны 12 рек, которые расположены в различных географических зонах и существенно отличаются по длине (L) от 74 до 4338 км, по площади водосбора (S) от 37,4 до 2990 тыс. км2. За исключением р. Терек, все выбранные реки в соответствии с классификацией по размеру площади бассейна следует отнести к большим рекам, у которых S составляет более 50 тыс. км2. Величина водного стока рек (Q) изменяется от 8,87 до 651 км3/год (рис. 1). Самый большой водный сток наблюдается у р. Енисей, а наименьший – у р. Урал.

Данные по объему сточных вод в 1995 году были использованы в качестве исходной информации для расчета по новой технологии. В этот год наблюдалась наибольшая величина водоотведения за последние 25 лет, а данные по объему и качеству сточных характеризовались как достоверные [14] . Количество сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты по всей России, составило 59,86 км3/год. Из них 59,4% сброшено предприятиями промышленности, 22,9% – жилищно-коммунального хозяйства, 17,1% - сельского хозяйства и 0,6% – прочими отраслями.

Наибольшее количество сточных вод сброшено в бассейн р. Волги (18,05 км3/год), а наименьшее – в бассейн р. Колыма (0,091 км3/год) (табл. 1). Объем сточных вод составил в бассейне р. Волги - 30%, Оби – 11,2%, Дона – 7,4%, Енисея – 5,3%, Кубани – 5,2%, Урала – 3,2%, Терека – 3,1% от объема сточных вод, сброшенных со всей территории России.

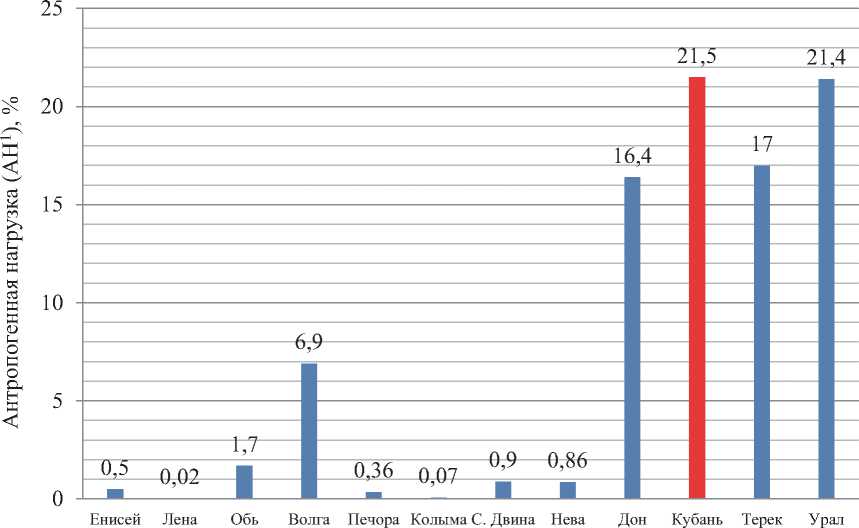

Результаты расчета антропогенной нагрузки от объема сбрасываемых сточных вод ( АH 1) по формуле (1) показывают, что наибольшую нагрузку от объема, сбрасываемых сточных вод, испытывают реки, имеющие водный сток менее 30 км3/год (табл. 1), для которых АH1 изменяется в пределах от 16,4% (р. Дон) до 21,5% (р. Кубань). Река Кубань имеет водный сток в размере 13,5 км3/год, а объем принимаемых сточных вод составляет 3,09 км3/год, что примерно соответствует объему сточных вод, сбрасываемых в бассейн р. Енисей с самым большим водным стоком на территории России.

Для остальных 8 рек величина АН 1 незначительна и не превышает 1,7%. Исключение со-

Рис. 1. Средний многолетний водный сток рек

Таблица 1. Характеристика основных рек и нагрузка на реки от объема сточных вод (АН1)

|

№ п/п |

Река |

Длина hек (L), км |

Площадь водосбора, (S), тыс.км2 |

Водный сток реки (Q), км3/год |

Объем сточных вод (q j ), км3/год |

Нагрузка от объема сточных вод (АН1), % |

|

1. |

Енисей |

3844 |

2580,0 |

651 |

3,15 |

0,5 |

|

2. |

Лена |

4270 |

2490,0 |

543 |

0,12 |

0,02 |

|

3. |

Обь |

4338 |

2990,0 |

407 |

6,72 |

1,7 |

|

4. |

Волга |

3690 |

1380,0 |

260 |

18,05 |

6,9 |

|

5. |

Печора |

1814 |

322,0 |

131 |

0,467 |

0,36 |

|

6. |

Колыма |

2129 |

647,0 |

128 |

0,091 |

0,07 |

|

7. |

С. Двина |

750 |

357,0 |

103 |

0,926 |

0,90 |

|

8. |

Нева |

74 |

281,0 |

78,5 |

0,679 |

0,86 |

|

9. |

Дон |

1870 |

422,0 |

26,8 |

4,40 |

16,4 |

|

10. |

Кубань |

970 |

58,0 |

14,4 |

3,09 |

21,5 |

|

11. |

Терек |

623 |

37,4 |

11,1 |

1,87 |

17,0 |

|

12. |

Урал |

2530 |

236,0 |

8,87 |

1,90 |

21,4 |

ставляет нагрузка на р. Волгу, у которой АН 1 достигает 6,9 % (рис. 2). По величине АН 1 р. Волга занимает пятое место после рек Кубань, Урал, Терек и Дон. Среди рек с водным стоком более 250 км3/год р. Волга испытывает на себе наибольшую нагрузку сточными водами, которая больше в 4,2 раза, чем на р. Обь, в 14,2 раза, чем на р. Енисей, в 355 раз, чем на р. Лену. Годовой водный сток р. Волги составляет всего лишь 6% общероссийского речного стока, тогда как годовой объем сточных вод, поступающих в бассейн р. Волги, достигает более 30%.

Расчеты антропогенной нагрузки от сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод проводились по 9 характерным веществам: хлориды (Cl-), сульфаты (SO42-), биологическое потребление кислорода (БПКп); нефтепродукты (НП); фенолы (Ф); аммоний (NH4+), железо общее (Fe+2, Fe+3), медь (Cu) и цинк (Zn). На данном этапе при расчетах по формуле (4) вместо бассейновых допустимых концентраций (БДК) использованы рыбохозяйственные предельно допустимые концентрации (ПДК).

Результаты расчета дифференцированной антропогенной нагрузки отдельными загрязняющими веществами ( АН 2i) по формуле (2) показали, что р. Волга нагружена загрязняющими веществами больше других рек с водным стоком

Рис. 2. Антропогенная нагрузка от объема сбрасываемых сточных вод (АН1)

более 250 км3/год (Обь, Енисей, Лена). При этом, нагрузка неодинакова по различным загрязняющим веществам (табл. 2). Например, нагрузка на р. Волгу больше, чем на реки Обь и Енисей: по азоту аммонийному – в 6 и 62 раз; по нефтепродуктам – в 5 и 24 раз; по фенолам – в 4 и 8 раз; по сульфатам – в 8 и 23 раз; по хлоридам – в 11 и 14 раз; по общему железу – в 28 и 107 раз, по меди – в 23 и 196 раз, по цинку – в 8 и 37 раз, по БПК – в 4 и 11 раз, соответственно. И это понятно, так как наибольшая масса загрязняющих веществ поступает в бассейн р. Волги, это 20-80% от всего сброса по России в зависимости от конкретного загрязняющего вещества.

Особую тревогу вызывает загрязнение р. Волга нефтепродуктами, органическими и биогенными веществами. Нагрузка от сброса нефтепродуктов составила 21,9 т/км3, что в 5 раз больше, чем на р. Обь, в 24 раза, чем на р. Енисей и в 219 раз, чем на р. Лену. Нагрузка аммонием составила 537 т/км3, что в 6 раз больше, чем на р. Обь, в 61 раз, чем на р. Енисей и в 2065 раз, чем на р. Лену.

Среди рек с водным стоком более 30 км3/год, но менее 100 км3/год (Северная Двина, Нева, Печора и Колыма) наибольшую нагрузку загрязняющими веществами (АН2i) испытывает р. Северная Двина, а наименьшую – р. Колыма. Нагрузка на р. Северную Двину больше, чем на р. Неву и р. Печеру: по БПК - в 1,2 и 26,9 раза; по сульфатам -в 1,6 и 2,2 раза; по хлоридам - в 1,2 и 4,4 раза; по фенолам - в 2,5 и 101 раза, соответственно.

Среди рек с водным стоком менее 30 км3/ год (Дон, Кубань, Урал и Терек) наибольшую нагрузку (АН2i) по большинству загрязняющих веществ испытывает р. Терек. Нагрузка на р. Терек больше, чем на р. Урал: по БПК - в 2,4 раза; по сульфатам - в 9,1 раза; по хлоридам - в 25,5 раза; по аммонию - в 3,3 раза; по железу общему - в 3,8 раза.

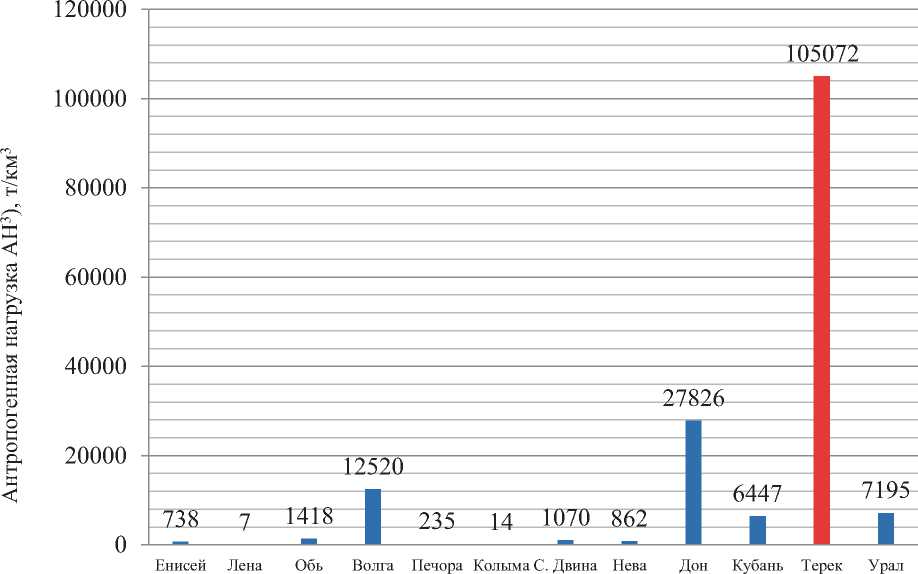

Результаты расчета интегральной нагрузки от загрязняющих веществ (АН3) по формуле (3) показали, что среди рек с водным стоком более 250 км3/год, р. Волга испытывает наибольшую нагрузку, которая составляет 12520 т/км3 (рис. 3). Для сравнения АН3 для р. Обь составила 1418 т/ км3, для р. Енисей – 738 т/км3, для р. Лена - 7.1 т/ км3. Интегральная нагрузка загрязняющими веществами на р. Волгу в 9 раз больше, чем на р. Обь, в 17 раз, чем на р. Енисей и в 1789 раз, чем на р. Лену.

Среди рек с водным стоком (30 км3/год < Q < 100 км3/год) наибольшую нагрузку (АН3) испытывает р. Северная Двина (1070 т/км3), а наименьшую – р. Колыма (13.8 т/км3). Среди малых рек наибольшую АН3 испытывает р. Терек (105072 т/км3), а наименьшую – р. Кубань (6447 т/км3).

Для р. Волга интегральная нагрузка (АН3) составила 12520 т/км3 и р. Волга занимает уже третье место после рек Терек и Дон, для которых АН3 составила 105072 т/км3 и 27826 т/км3, соответственно (рис. 3). Переход р. Волги с пятого на третье место свидетельствует, что концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в бассейн р. Волга, значительно больше, чем в сточных водах, поступающих в реки Урал и Кубань.

Результаты расчета нормированной дифференцированной нагрузки по отдельным загрязняющим веществам (АН4i) по формуле (4) показывают, что р. Волга занимает уже второе место по нагрузке нефтепродуктами и первое место по нагрузке аммонийным азотом (табл. 3). Величина АН4i существенно зависит от фоновых концентраций веществ в воде рек.

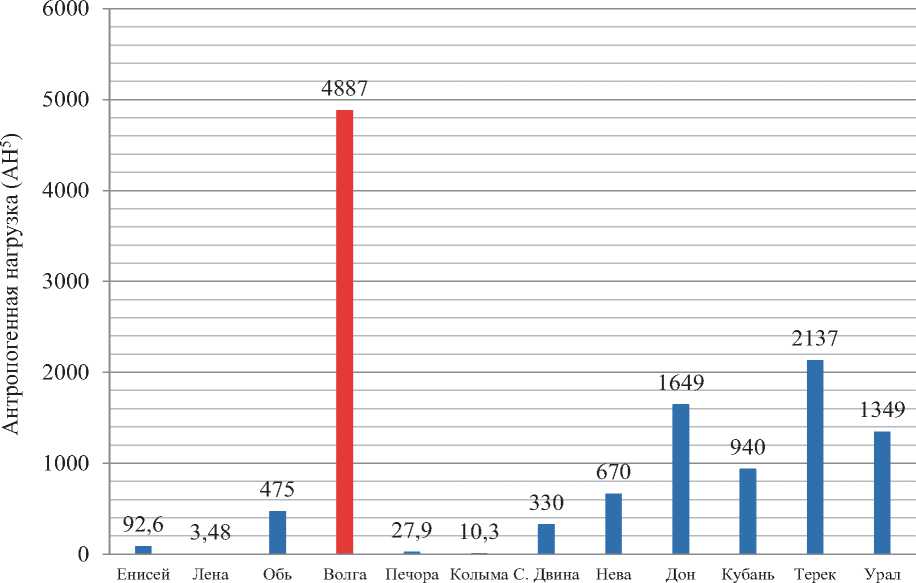

Результаты расчета интегральной нормированной нагрузки (АН5) по формуле (5) показали, что среди 12 рек самую большую антропогенную нагрузку (4887) испытывает р. Волга (рис.

Таблица 2. Дифференцированная (АН2i) и интегральная нагрузки (АН3) нагрузки, т/км3

|

Река |

AH 2i , |

AH 3 |

||||||||

|

БПК п |

НП |

Ф |

SO 4 2- |

Cl- |

NH 4 + |

Fe+2, Fe+3 |

Cu |

Zn |

||

|

Енисей |

52,5 |

0,9 |

0,013 |

199 |

476 |

8,73 |

0,82 |

0,010 |

0,049 |

738 |

|

Лена |

0,8 |

0,1 |

0,000 |

3,9 |

2 |

0,26 |

0,03 |

0,000 |

0,003 |

7 |

|

Обь |

138 |

4,1 |

0,026 |

576 |

610 |

86,10 |

3,10 |

0,087 |

0,237 |

1418 |

|

Волга |

590 |

21,9 |

0,095 |

4485 |

6795 |

537 |

87,4 |

1,960 |

1,823 |

12520 |

|

Печора |

14,6 |

0,4 |

0,001 |

143 |

74 |

2,73 |

0,32 |

0,003 |

0,008 |

235 |

|

Колыма |

5,1 |

0,3 |

0,000 |

4,2 |

3 |

1,09 |

0,04 |

0,000 |

0,000 |

14 |

|

С.Двина |

393 |

1,2 |

0,101 |

318 |

328 |

30,1 |

0,23 |

0,003 |

0,040 |

1070 |

|

Нева |

324 |

5,0 |

0,041 |

200 |

280 |

43,5 |

8,17 |

0,178 |

0,713 |

862 |

|

Дон |

836 |

22,1 |

0,008 |

17904 |

8929 |

120 |

13,6 |

0,285 |

0,498 |

27826 |

|

Кубань |

267 |

8,2 |

0,011 |

4000 |

2104 |

58,2 |

8,70 |

0,300 |

1,26 |

6447 |

|

Терек |

864 |

3,6 |

0,004 |

37227 |

66636 |

297 |

43,0 |

0,073 |

0,818 |

105072 |

|

Урал |

356 |

9,9 |

0,073 |

4109 |

2614 |

91,1 |

11,3 |

0,297 |

3,17 |

7195 |

Рис. 3. Интегральная нагрузка на реки от сброса загрязняющих веществ (АН3)

-

4). Нагрузка (АН5) для р. Волга больше: в 10 раз, чем на р. Обь, в 53 раза, чем на р. Енисей и в 1405 раз, чем на р. Лену.

Совершенно очевидно, что в первую очередь для бассейна р. Волга необходимо разрабатывать программы поэтапного сокращения антропогенной нагрузки от точечных источников загрязнения и оперативно вводить реальные экономические и административно-правовые механизмы их реализации.

При использовании технологии определения составляющих антропогенной нагрузки, следует опираться на систематические данные гидрологического и гидрохимического мониторинга рек на локальном, территориальном и бассейновом уровне. Особые требования необходимо предъявлять к достоверности сведений о точечных источниках загрязнения, полученных при регулярных наблюдениях за объемом и качеством сточных вод.

В дальнейшем по результатам расчета по предлагаемой технологии представляется возможным разработать классификацию и провести районирование рек России по величине

Таблица 3. Нормированные дифференцированная (АН4i) и интегральная (АН5) нагрузки

|

Река |

АН4 i х 10 3 |

АН 5 х10 3 |

||||||||

|

БПК п |

НП |

Ф |

SO4 2- |

Cl- |

NH 4 + |

Fe+2, Fe+3 |

Cu |

Zn |

||

|

Енисей |

17,5 |

18,0 |

13,0 |

1,99 |

1,59 |

17,5 |

8,2 |

10,0 |

4,9 |

92,6 |

|

Лена |

0,27 |

2,0 |

0,0 |

0,04 |

0,007 |

0,5 |

0,34 |

0,0 |

0,3 |

3,48 |

|

Обь |

46,1 |

82,0 |

26,0 |

5,76 |

2,03 |

172 |

31,0 |

87,0 |

23,7 |

475 |

|

Волга |

196 |

438 |

95,0 |

44,9 |

22,7 |

1073 |

874 |

1960 |

182 |

4887 |

|

Печора |

4,87 |

8,0 |

1,0 |

1,43 |

0,25 |

5,5 |

3,2 |

3,0 |

0,8 |

27,9 |

|

Колыма |

1,70 |

6,0 |

0,0 |

0,04 |

0,01 |

2,2 |

0,4 |

0,0 |

0,0 |

10,3 |

|

С. Двина |

130 |

24,0 |

101 |

3,18 |

1,09 |

60,1 |

2,3 |

3,0 |

4,0 |

330 |

|

Нева |

108 |

100 |

41,0 |

2,00 |

0,93 |

87,1 |

81,7 |

178 |

71,3 |

670 |

|

Дон |

279 |

442 |

8,0 |

179 |

29,8 |

240 |

136 |

285 |

49,8 |

1649 |

|

Кубань |

88,9 |

164 |

11,0 |

40,0 |

7,02 |

116 |

87,0 |

300 |

126 |

940 |

|

Терек |

288 |

72,0 |

4,0 |

372 |

222 |

594 |

430 |

73,0 |

81,8 |

2137 |

|

Урал |

119 |

198 |

73,0 |

41,1 |

8,7 |

182 |

113 |

297 |

317 |

1349 |

дифференцированной и интегральной антропогенным нагрузкам. При охвате расчетами всех рек необходимо провести их ранжирование по величине антропогенной нагрузки с выделением приоритетных загрязняющих веществ в разрезе России, федеральных округов и субъектов РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан метод оценки и анализа антропогенной нагрузки на реки от сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод. Он позволяет сравнивать между собой реки, отличающиеся по величине водного стока и расположенные в различных природно-климатических условиях. Данный метод можно использовать как для всей реки, так и для оценки антропогенной нагрузки на отдельных водохозяйственных участках рек, что позволит расставить приоритеты в схемах комплексного использования и охраны водных ресурсов (СКИОВО) в отношении снижения антропогенной нагрузки на реки.

Адаптация метода оценки и анализа применительно к 12 рекам показала, что она позволяет ранжировать все реки Российской Федерации по величине дифференцированной и интегральной антропогенной нагрузке вне зависимости от размеров водосборной площади. При наличии данных о качестве речных вод становится возможным ранжировать реки по степени антропогенной нагрузки вне зависимости от расположения рек в различных природно-климатических условиях.

Результаты применения метода оценки и анализа показали, что среди 12 рек самую большую антропогенную нагрузку испытывает р. Волга. Интегральная нормированная нагрузка (АН5) для р. Волга больше: в 10 раз, чем на р. Обь, в 53 раза, чем на р. Енисей и в 1405 раз, чем на р. Лену. Особую тревогу вызывает загрязнение р. Волги нефтепродуктами, органическими и биогенными веществами.

Совершенно очевидно, что в первую очередь для р. Волга необходимо разрабатывать бассейновую программу поэтапного снижения антропогенной нагрузки и внедрять эффективные механизмы её реализации в Волжском бассейне.

Список литературы Методика оценки и анализа антропогенной нагрузки на реки от точечных источников загрязнения

- Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник. 2019. Ростов-на-Дону, Росгидромет. ГХИ. 2020. 578 с.

- Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2018 году». М.: НИА - Природа. 2019. 290 с.

- Антропогенное воздействие на водные ресурсы России и сопредельных государств в конце ХХ столетия / отв. ред.: Н.И. Коронкевич, И.С. Зайцева. М.: Наука. 2003. 367 с.

- Чертинский С.Н. Теоретические вопросы нормирования при одновременном загрязнении водоемов несколькими веществами // Гигиена и санитария. 1957. № 8. С. 3-9.

- Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод / под ред. А.В. Караушева. Л.; Гидро-метеоиздат. 1987. 287 с.

- Селезнев В.А. Антропогенное воздействие на качество вод водохранилищ Волги // В сборнике: Институт Экологии Волжского Бассейна РАН. Тольятти, 1997. С. 33-36.

- Селезнев В. А. Методология мониторинга и регулирования антропогенного воздействия на качество вод водохранилищ Волжско-Камского каскада. Автореф. дисс. ... докт. техн. наук. Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 1999. 47 с.

- Селезнева А.В. Пространственная неоднородность антропогенной нагрузки на реки // Экология и промышленность России. 2007. № 12. С. 24-27.

- Селезнева А.В. От мониторинга к нормированию антропогенной нагрузки на водные объекты. -Самара: Изд-во СамНЦ РАН. 2007. 107 с.

- Селезнева А.В. Оценка техногенной нагрузки на водные экосистемы // В сборнике: Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы. Материалы VII Всероссийской конференции по водной экотоксикологии, посвященной памяти Б.А. Флерова и школы-семинара Современные методы исследования и оценки качества вод, состояния водных организмов и экосистем в условиях антропогенной нагрузки. Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН. 2020. С.166-169.

- Селезнева А.В., Селезнев В.А., Беспалова К.В., Афанасьев С.В. Технология регулирования сброса загрязняющих веществ в реки // В сборнике: Инновации и «зеленые» технологии. Региональная научно-практическая конференция: сборник материалов и докладов. Составители Т.С. Кобзарь, С.В. Сердюкова. 2018. С. 39-45.

- Беспалова К.В. Критерии нормирования антропогенной нагрузки с учетом природных особенностей водных объектов / В сборнике: Водные ресурсы: изучение и управление (лимнологическая школа-практика). Материалы V Международной конференции молодых ученых. 2016. С. 209-216.

- Селезнев В.А., Селезнева А.В. Оценка воздействия сточных вод Тольятти на качество вод Саратовского водохранилища // Водные ресурсы. 1999. Т. 26. № 3. С. 356-360.

- Воды России (состояние, использование, охрана) 1995. Екатеринбург: Издательство РосНИИВХ, 1996. 103 с.