Методика оценки эффективности взаимодействий компаний

Автор: Семенова Н.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные технологии управления организацией

Статья в выпуске: 3 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140118654

IDR: 140118654

Текст статьи Методика оценки эффективности взаимодействий компаний

Исследователи в области маркетинга, а именно маркетинга взаимодействия, а также маркетологи–практики занимаются решением вопросов развития теории и инструментов взаимодействия между предприятиями на основе концепции маркетинга отношений. В этой связи выявляются и активно развиваются направления оценки взаимодействий между предприятиями.

Для достижения наилучших результатов в данном направлении, необходимо четко определять тип отношений между рыночными субъектами, классификация которых представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация отношений между предприятиями [1]

С учетом тесноты и характера отношений субъектов можно судить об их взаимодействии, что отражено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Классификация взаимодействий между предприятиями [1]

Рыночные условия в настоящее время способствуют тому, что компании вынуждены налаживать долговременное сотрудничество, в результате чего возникает необходимость говорить о скоординировано функционирующих предприятиях (СФП), действующих с учетом концепции маркетинга взаимодействия. СФП – это система длительно взаимодействующих предприятий с целью или в процессе создания конкурентоспособного продукта и предложения его на рынке потребителю [1]. Выделяют множество видов СФП. Наиболее более распространенные из них показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация скоординировано функционирующих предприятий (СФП) [1]

|

Классификационные критерии |

Разновидности СФП |

|

Состав участников |

Двух– Трех– Более элементные СФП |

|

Масштаб деятельности |

Глобальные СФП Многонациональные СФП Национальные СФП Региональные СФП |

|

Отраслевая принадлежность |

СФП промышленности СФП сельского хозяйства СФП строительства СФП транспорта |

|

СФП торговли и общественного питания СФП операций с недвижимым имуществом и т.д. |

|

|

Степень статичности |

Статичная СФП Динамическая адаптивная СФП |

|

Интегрируемые функции |

Комплексные СФП Многофункциональные СФП Функциональные СФП |

|

Способ создания |

Самоорганизующаяся СФП Несамоорганизующаяся СФП |

|

Способ координации |

СФП на основе координации доминирующим участником СФП на основе координации специальным органом или организацией СФП на основе координации формально неорганизованной группой лиц |

|

По особенностям иерархии |

Вертикальные СФП: Корпоративные СФП Управляемые СФП Контрактные СФП Горизонтальные СФП Смешанные СФП |

|

По отношению к производству конкретного продукта |

Вертикальные маркетинговые системы Горизонтальные маркетинговые системы Многоканальные маркетинговые системы |

СФП формируются на основе системообразующих признаков, среди которых наиболее значимыми являются следующие:

-

- согласованная цель функционирования;

-

- подчиненность целей элементов общей цели;

-

- выполнение элементами системы своих функций для достижения общей цели;

-

- наличие координирующего органа;

-

- ориентация на потребности потребителя продукции;

-

- четкая договоренность в отношении прав и обязанностей;

-

- длительная и взаимовыгодная основа взаимоотношений [1].

В общем «поле взаимодействий» существуют определенные принципы формирования и функционирования СФП, которые отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Принципы формирования и функционирования СФП [1]

|

Принципы формирования и функционирования СФП |

Содержание принципов формирования СФП |

|

Принцип системности |

СФП – совокупность взаимосвязанных элементов, функционирующих ради достижения определенной единой цели. В качестве элементов выступают предприятия. СФП – сложные открытые системы, взаимодействующие со средой. |

|

Принцип автономности |

Способность СФП функционировать и развиваться в |

|

определенных пределах независимо от внешней среды. Внешняя среда не определяет ни само формирование СФП, ни условия ее функционирования. СФП самостоятельна в принятии стратегических и тем более – оперативных управленческих решений с учетом состояний и изменений внешней среды. Выбор стратегии развития или принятие оперативного решения зависит только от СФП и осуществляется в рамках системы. |

|

|

Принцип комплексности |

Предполагается необходимость охвата всех сторон деятельности участников СФП. Должны приниматься во внимание не только очевидные связи между предприятиями (движение ресурсов, финансов и проч.), но и все значимые аспекты взаимодействия: согласованное осуществление маркетинговой деятельности, согласование производственных программ, согласованное использование трудовых ресурсов и т.д. |

|

Принцип эмерджентности |

СФП обладает свойствами, отсутствующими у ее элементов. Свойства целого (СФП) не являются простой суммой свойств предприятий-участников СФП. СФП формируется как единое целое, состоящее из взаимодействующих разнородных, но совместимых элементов. |

|

Принцип единства цели |

Участники СФП признают приоритетность общесистемной цели по отношению к индивидуальным целям предприятий-участников. |

|

Принцип координации |

Функционирование участников СФП координируется специальным органом по соглашению. |

|

Принцип ориентации СФП на потребности потребителей |

Приоритетным для СФП как целого является ориентация на потребности конечного потребителя; потребности предприятий-участников СФП являются производными |

|

Принцип приоритета интересов СФП |

Интересы СФП являются приоритетными по отношению к полисубъектным интересам участников СФП |

|

Принцип доверия и открытости |

Участники СФП в разумных пределах доверяют друг другу, доверяют больше, чем другим рыночным субъектам. Предполагается открытость информации, участие в совместных проектах и т.д. |

|

Принцип добровольности |

Предприятия становятся участниками СФП на добровольной основе. Формирование и функционирование СФП осуществляется на базе контрактов. |

|

Принцип равноправия |

Участники взаимодействуют как равноправные партнеры, в том числе при неравных стартовых позициях, неодинаковых финансовых и прочих возможностях, на равных участвуют в обсуждении и принятии решений по проблемам. |

|

Принцип взаимовыгоды |

Все участники СФП реализуют свой экономический интерес, в частности, в виде получения прибыли или гарантий функционирования в составе СФП в перспективе. Выгода для СФП в целом приводит к выгоде для всех участников СФП. |

|

Принцип конкретности |

Предполагается четкое определение цели, результата, состава участников СФП, их права и обязанности в рамках СФП, правила принятия решений, формирования и распределения прибыли. |

|

Принцип справедливости |

Участники признают тот факт, что они вносят разный вклад в формирование конечного продукта. Соответственно, прибыль СФП должна распределяться между участниками пропорционально вкладу |

|

Принцип совместного и открытого разрешения конфликтов |

В случае возникновения конфликтных ситуаций между участниками осуществляется открытое обсуждение проблемы. Превентивное противодействие девиантному поведению участников. |

|

Принцип надежности |

Предполагается обеспечение безотказности и безопасности функционирования СФП - формирование резервов, систем страхования и перестрахования с учетом рисков. |

|

Принцип эффективности |

Предполагает достижение наилучшего соотношения результатов и затрат в рамках СФП. |

|

Принцип вариативности |

Возможность адекватного реагирования СФП на изменения, происходящие как во внешней рыночной среде, так и во внутренней среде СФП. Существование резервных планов. |

Указанные принципы учитываются при оценивании взаимодействий.

Оценка эффективности взаимодействий компаний является наиболее важным элементом в деятельности маркетинговой службы. Тем не менее, данная проблема еще требует углубленного изучения и проработки.

В 1987 г. Х. Хаканссоном была предложена модель взаимодействия ARA (A – субъекты, R – ресурсы, A – деятельность субъектов), в рамках которой эффективность взаимодействия обеспечивается следующими факторами:

-

- эффективностью координации деятельности по созданию ценности;

-

- эффективностью адаптации ресурсов бизнес–партнеров в направлении изменения рыночного спроса;

-

- эффективностью социальных взаимоотношений между сотрудниками компаний–партнеров, облегчающих межфирменные коммуникации [2].

Исходя из заключений данного автора, в совокупности вышеперечисленные факторы определяют общую эффективность взаимодействия компаний.

Методика оценки эффективности взаимодействия компаний не имеет единого алгоритма. Это обусловлено тем, что и теоретические, и прикладные исследования в этой области находятся на стадии разработки. Причиной также является множественность понятия показателя «ценность взаимоотношений». Некоторые подходы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Подходы к определению показателя ценности взаимоотношений компаний [2]

|

Авторы |

Трактовки показателя ценности взаимоотношений |

|

Традиционное определение |

Показатель ценности взаимоотношений – это разница между выгодами и затратами на их построение и поддержание |

|

Л. Уилкинсон, Л. Ян, Д. Вилсон |

Ценность взаимоотношений – это степень реализации целей и повышение конкурентоспособности фирм, т.е. участников деловой сети |

|

А. Равальд, К. Гренроос |

Ценность взаимоотношений – сложившийся уровень доверия, приверженности и лояльности партнера, степень удовлетворенности результатами совместной деятельности |

|

Д. Уилсон, С. Джантрания |

Концепция ценности взаимоотношений включает три аспекта измерения: стратегический, экономический, поведенческий. Это позволяет комплексно оценивать данный показатель |

|

Г. Л. Багиев |

Факторы эффективности взаимодействия – уровень кооперации субъектов, степень координации их деятельности, стабильность, гибкость, способность к маневрированию, изменчивость, неоднородность, неопределенность, новаторство и т.п. Параметрами измерения эффективности взаимодействия являются сокращение расходов на совместную деятельность, снижение рисков, рост потенциальных доходов и др. |

|

О.У. Юлдашева, В. А. Городилов |

Результат процесса взаимодействия бизнес–субъектов – это созданная потребительская ценность и ценность взаимоотношений |

|

С. П. Кущ, М. Смирнова |

Эффективность взаимоотношений «продавец – покупатель» измеряется путем сравнения выгод и затрат от их развития и оценки степени достижения компанией ее целей |

Среди всего многообразия подходов показатели подразделяют на две группы:

-

1. экономические (монетарные), т.е. выраженные в денежном варианте (рост объема продаж, увеличение прибыли, снижение размера затрат и др.);

-

2. стратегические и социальные (немонетарные), т.е. качественные изменения (усиление компетенций, уровень удовлетворенности и приверженности, кооперации и сотрудничества) [2].

Наиболее проработанная методика оценивания эффективности взаимодействия компаний связана с выделением следующих подходов:

-

- оценка капитала межфирменных отношений;

-

- оценка стратегического, экономического и социального аспектов эффективности взаимоотношений;

-

- оценка эффективности функционирования сетевой среды [2].

Оценка капитала межфирменных отношений способствует устойчивости бизнеса, снижению издержек и увеличению доходов компаний.

Направления оценки стратегического, экономического и социального аспектов эффективности взаимоотношений показаны на рисунке 3.

Стратегический аспект эффективности:

-

- совместимость пелен (индивидуальных я коллективных) в степень их реализации:

-

- уровень удовлетворенности взаимоотношениями;

-

- преодоление «ресурсных разрывов» и создание конкурентных преимуществ;

-

- снижение сроков разработки и внедрения инновации;

-

- сокращение сроков выхода на новые рынки:

-

- снижение рисков и рост управляемости взаимоотношениями т.д.

Экономический аспект эффективности.

-

- снижение трансакционных издержек;

-

- сокращение потерь в пеночке создания и распределения ценности;

-

- увеличение объема в качества инвестиции:

-

- снижение расходов на совершенствование в разрабопу новых продули и технологий

-

- увеличение загруженности производственных мощностей:

-

- улучшение качества продукция и т.д.

Социальный аспект эффективности:

-

- орнштшя на долгосрочное

сотрудничество:

-

- уровень доверия лицу партнерами:

-

- степень выполнения взаимных

обпатедьств:

-

- приверженность/дидиооть фирм

-

- персональное!! взаимоотношений;

-

- уровень кооперации; содеисгвш: и т 1

-

- справедливость взаимоотношении:

|

Г ' |

||||||

|

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖФИРМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ |

||||||

Эффекгвввость фувкпнонпромння остевых институтов: - работе сетевых июршннруюшнх органов: ассоциации. координационных советов, единых управленческих команд л др.;

-

- девственность правил и процедур, стандартов поведения участников рынка, этических норм;

-

- влияние сетевых ценностей и

культуры и tj.

Эффективность функционирования сетевой инфраструктуры:

-

- дистрибьюторских. обучающих в коЕсультапиониых центров;

-

- сетевых 6s данных в званой

-

- сетевого ПО;

-

- совместное использование

материальным кадровых, информационных ресурсов в сети и г.д.

Характеристики коммуникативного пространства: - степень координации деветвив в стратега фирм;

-

- размер управленческой дистанции между компаниями;

-

- безо дзен ость среды:

-

- креативность (инновационность) среды;

-

- плотность коммуникативной среды ягд.

Фужклп опально-структурные характеристики сети: - размер сеги и ее устойчивость; - соразмерность потенциала фирм: - однородность компании в сети; - степень структурированности сети; - уровень влияния зависимости участников сети а т.д.

Рисунок 3 – Концептуальная модель эффективности управления межфирменными отношениями [2]

Как видно из рисунка эффективность межфирменных отношений в совокупности с эффективностью среды взаимодействия формируют эффективность управления межфирменными отношениями в целом. Указанные аспекты важны для взаимодействующих компаний, так как от их реализации зависит успешность деятельности скоординировано функционирующих предприятий.

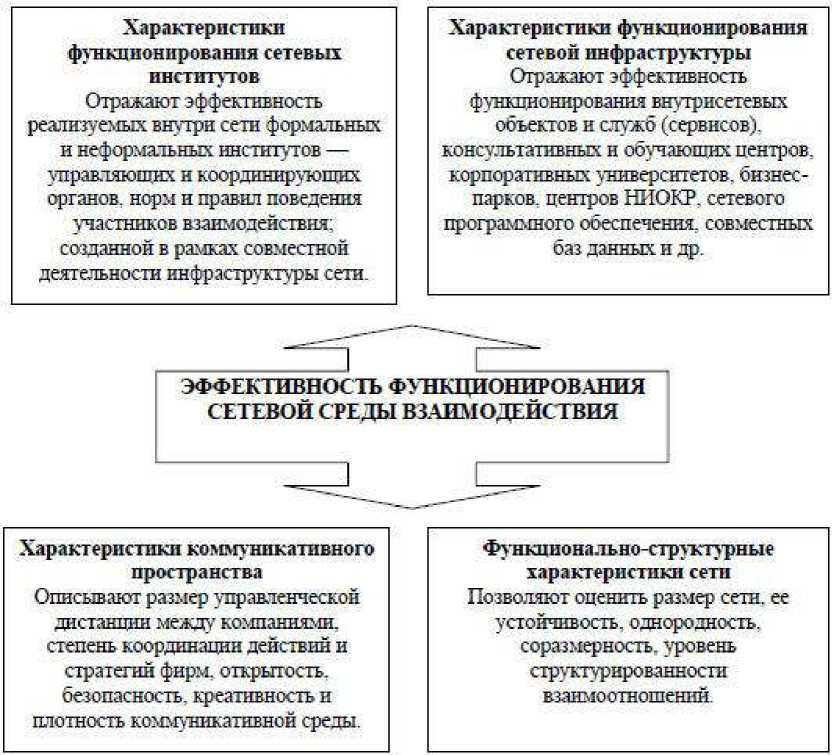

Оценка эффективности функционирования сетевой среды отражена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Параметры оценки эффективности функционирования сетевой среды [2]

Необходимо учитывать, что данные показатели не являются окончательно утвержденными. Выбор тех или иных аспектов оценки зависит от деятельности компании, ее стратегической направленности.

Для оценки эффективности взаимодействий компаний, прежде всего, необходимо определить вид отношений и взаимодействий между ними, так как на их основе можно судить о степени эффективности взаимоотношений.

Взаимодействия компаний способствуют появлению скоординировано функционирующих предприятий (СФП), которые в настоящее время активно развиваются на основе определенных сложившихся принципов (системности, автономности, комплексности, единства цели, равноправия и др.).

Методические подходы к оценке эффективности взаимодействия компаний не имеют единого подхода. Один из наиболее распространенных подходов складывается из оценки трех групп показателей: оценка капитала межфирменных отношений, оценка стратегического, экономического и социального аспектов эффективности взаимоотношений, оценка эффективности функционирования сетевой среды.

Список литературы Методика оценки эффективности взаимодействий компаний

- Будрин А. Г. Взаимодействие предприятий на основе концепции маркетинга отношений//. URL: http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/niim/publishing/Budrin.pdf (Дата обращения: 09.02.2016).

- Попова Ю. Ф. Методология оценки эффективности управления межфирменными отношениями на промышленных рынках//. URL: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2011/2011-2/12/12.htm (Дата обращения: 09.02.2016).