Методика оценки конкурентоспособности инновационного продукта

Автор: Фомин Владимир Ильич, Брусакова Ирина Александровна, Косухина Мария Александровна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

Статья в выпуске: 1-2 (35-36), 2022 года.

Бесплатный доступ

Для любого продукта, выводимого на соответствующий рынок, как правило, возникает проблема оценки и управления его конкурентоспособностью. В качестве у помяну того продукта могут выступать различные объекты: патенты и разрабатываемые с их использованием приборы и устройства, программные средства и базы данных, типовые проектные решения в области информационных систем и технологий, новые материалы, услуги различного рода, технологии (промышленные, управленческие и иные), методические рекомендации (методики) и т. п. В статье уточняется термин конкурентоспособность инновационного продукта, разрабатывается графоаналитический метод оценки конкурентоспособности инновационного продукта, обсуждаются варианты применения предложенного метода.

Конкурентоспособность, инновационный продукт, показатели конкурентоспособности, графоана литическая модель оценки конкурентоспособности, стратегии достижения конкурентоспособности

Короткий адрес: https://sciup.org/140294106

IDR: 140294106 | УДК: 330 | DOI: 10.24412/2307-5368-2022-1-2-67-74

Текст научной статьи Методика оценки конкурентоспособности инновационного продукта

Конкурентоспособность – это свойство продукта, характеризующее степень реального или потенциального удовлетворения этим продуктом конкретных потребностей по сравнению с аналогичными продуктами. Конкурентоспособность не является имманентным свойством продукта, а выявляется только в сравнении с другими продуктами в конкретных условиях, т. е. данная характеристика всегда относительна и связана с конкретными условиями рынка [1; 2].

Для нового продукта, выводимого на рынок, возможны следующие ситуации:

-

1. Новый продукт аналогичен уже существующим на рынке продуктам, но имеет отличные от них потребительские свойства.

-

2. Новый продукт не имеет прямых аналогов на рынке, но удовлетворяет существующие потребности покупателей, которые ранее удовлетворялись за счет иных продуктов (иным способом).

-

3. Новый продукт удовлетворяет потребности, не существовавшие до его появления на рынке.

В первых двух случаях возможно сравнение инновационного продукта с продуктами-конкурентами. В последнем случае новый продукт оказывается вне конкуренции, поскольку не имеет аналогов.

Оценка конкурентоспособности любого продукта (товара, услуги, технологии) может производиться:

-

1. До выполнения разработки продукта (на предпроектной стадии) в рамках техникоэкономического обоснования проекта с целью определения целесообразности инвестиций в создание нового продукта с точки зрения его, планируемой востребованности на соответствующем рынке [3; 4].

-

2. При завершении проектирования нового продукта с целью определения целесообразного варианта его продвижения (promotion) на соответствующий рынок.

-

3. В процессе реализации нового продукта на рынке с целью корректировки проводимой политики продвижения (promotion) продукта (смена рынка, корректировка цены продажи или сопровождения, внесения изменений в

потребительские характеристики продукта и т. п.).

Выбор продукта, принимаемого в качестве базы для сравнения (эталона), зависит от ситуации на соответствующем рынке и целей разработчика (производителя) нового продукта: выход с новым продуктом на конкретный рынок, расширение занимаемого сектора рынка, смена рынка или выход с известным продуктом на новый рынок и т.п. В качестве эталона может быть выбран продукт, лидирующий на целевом рынке по качеству или по объему продаж, продукт основного (ближайшего) конкурента, продукт, ориентированный на конкретный сектор рынка и т. д.

Показатели и критерии конкурентоспособности продукта

Вне зависимости от вида продукта (товаров, услуг, технологи и т. д.), предлагаемого на конкретном рынке, для него могут быть определены формальные показатели конкурентоспособности, основанные на соотношении показателей качества и затрат [5; 6].

Оценка конкурентоспособности, как уже было сказано, может проводиться на основе сравнения комплексных показателей конкурентоспособности продукта-аналога, выбранного в качестве эталона (базы сравнения) с показателями анализируемого продукта. Показатель общей конкурентоспособности Ккп может быть при этом определен по формуле (1):

К КП = £ (1)

где Ккп – коэффициент конкурентоспособности продукта; Q – показатель конкурентоспособности продукта по характеристикам качества; E – показатель конкурентоспособности продукта по экономическим характеристикам.

Показатель конкурентоспособности продукта по характеристикам качества Q может быть вычислен по формуле (2):

и

Q = ^ W X Q i i=1

где n – число характеристик качества, используемых при сопоставлении продуктов; i – номер характеристики качества продукта

(i = l, и) ; Q i - показатель конкурентоспособности по i -ой характеристике качества; wi – весовой коэффициент (коэффициент весомости) i -ой характеристики качества продукта ( X T 1 ^,. = l).

Обозначим:

q – значение i-го показателя качества ана- i „о лизируемого (предлагаемого) продукта; —, -значение i-го показателя качества продукта, принятого за эталон (базу сравнения).

Тогда частные показатели Qi могут быть вычислены по формулам если более высокому уровню качества соответствует большее значение показателя (3), или если более высокому уровню качества соответствует меньшее значение показателя (4):

Q . = —

1 —0

Q= — 0

Показатель конкурентоспособности продукта по экономическим характеристикам может быть вычислен по формуле (5):

ССВ

ССВ 0

где ССВ – совокупная стоимость владения (пользования) предлагаемым продуктом; ССВ0 – совокупная стоимость владения (пользования) продуктом, принятым за эталон (за базу сравнения).

Оценка совокупных затрат на владение (пользование) продуктом может быть в простейшем случае выполнена по формулам (6, 7):

ССВ = К + уГ ск к=1

ССВ 0 = К 0 + Х к=1 С0 к (7)

где К – единовременные затраты на приобретение нового продукта пользователем (покупателем); К0 – единовременные затраты на приобретение продукта, принятого за эталон; Ck – текущие (эксплуатационные) затраты при использовании нового продукта в k- й период времени (обычно год); С0^ - текущие (эксплуатационные) затраты при использовании эталонного продукта в k- й период времени (обычно год);

T – число временных периодов (обычно лет) в пределах срока службы продукта данного вида.

Такой упрощенный вариант расчета ССВ возможен на ранних стадиях работ при следующих допущениях:

-

• единовременные (капитальные) затраты имеют место только в момент приобретения продукта;

-

• текущие затраты постоянны в течение всего срока службы приобретенного продукта;

-

• изменением стоимости денежных средств (дисконтированием) можно пренебречь (что может быть оправдано при невысокой точности исходных данных для расчетов, характерной на ранних стадиях работ).

При необходимости могут использоваться и более детализированные методики расчета , в том числе с использованием дисконтирования [5; 6; 7].

Частные показатели качества продуктов могут измеряться в любых размерностях. Показатели затрат измеряются в денежных единицах. При этом показатели конкурентоспособности Q и E всегда будут безразмерными величинами. Безразмерной величиной является также ККП.

Продукт имеет тем более высокое качество, чем выше значение показателя Q , и тем экономичнее, чем ниже значение показателя E для этого продукта.

Критерием конкурентоспособности продукции является достижение значения ККП ≥ 1 .

Это может означать, например, более высокое качество данного товара по сравнению с товаром, принятым за эталон (базу сравнения) при их одинаковой цене, или более низкую цену рассматриваемого товара по сравнению с эталонным при одинаковом качестве этих товаров или услуг.

Некоторые особенности применения рассмотренного подхода

Рассмотренный выше подход базируется на двух допущениях:

-

1) потребитель при решении вопроса выбора товара или услуги действует всегда экономически целесообразно, т. е. мы имеем дело с так называемым «хомо экономикус»;

-

2) потребитель имеет возможность (на основе расчетов или интуитивной оценки) определить значение показателя ККП.

Первое допущение не исключает возможности того, что часть потребителей может совершать выбор товаров или услуг не только на основе экономических соображений, отдавая предпочтение не всегда самым выгодным с точки зрения экономики вариантам. Следует, однако, отметить, что в своей массе потребители все же не идут осознанно на невыгодные для себя экономические условия при приобретении товаров [8].

Второе допущение учитывает тот факт, что, даже, несмотря на отсутствие, точно рассчитанных характеристик качество / цена потребитель интуитивно такую характеристику ощущает и ориентируется на нее при выборе товара или услуги. При этом границы таких интуитивных оценок могут иметь нечеткий вид, т. е. в близких по значению показателя ККП случаях возможны ошибки в выборе лучшего варианта.

Для корпоративных потребителей выводимого на рынок продукта описанные выше проблемы выглядят несколько иначе. Такие потребители вполне в состоянии провести необходимые расчеты показателей конкурентоспособности на этапе планирования покупки и склонны более строго соблюдать свои экономические интересы при приобретении продукции на рынке, не руководствуясь при этом какими-либо эмоциями.

Рассмотренные выше особенности следует учитывать при использовании данного метода для оценки конкурентоспособности выводимого на рынок продукта.

Графоаналитический метод

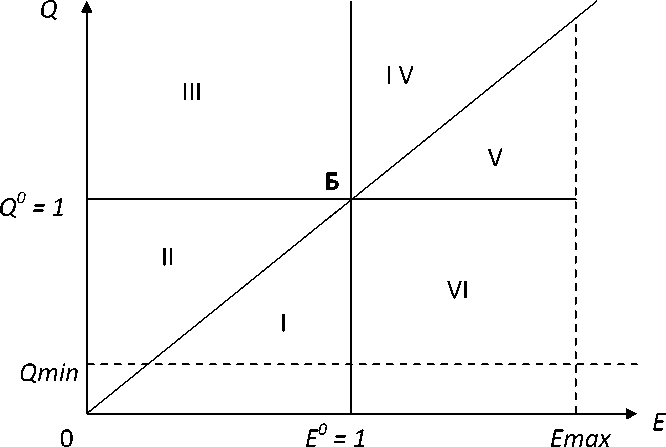

На основе вышеизложенного подхода построен графоаналитический метод анализа и выбора стратегии управления конкурентоспособностью продукта (рисунок).

В системе координат ( E, Q ) точка Б отображает продукт, принятый за базу сравнения (эталон). Для эталонного продукта, характеристики которого сравниваются сами с собой: Q 0 = 1, E 0 = 1, ККП = 1.

Рисунок – График для отображения показателей конкурентоспособности предлагаемого и базового продукта

Figure – A graph for displaying the competitiveness indicators of the proposed and basic product

Прямая, проведенная через точку Б и начало координат, соответствует товарам или услугам, коэффициент конкурентоспособности которых эквивалентен базовому продукту (эталону).

При этом следует предположить наличие нижней границы показателя конкурентоспособности по характеристикам качества Qmin, ниже которого продукт не будет востребован («бросовый товар»).

Следует также предположить существование верхней границы экономического показателя Еmax, выше которого продукт не будет востребован ни при каком уровне его качества (товар слишком дорогой).

Предложенная схема (рисунок) позволяет выделить области (зоны) I÷VI, отображающие различные ситуации, которые могут возникнуть в процессе управления конкурентоспособностью продукта.

Характеристика ситуаций, отображаемых на рисунке областями I÷VI, представлена в таблице 1.

Стратегии достижения конкурентоспособности

На основе анализа ситуаций, описанных выше, могут быть выделены следующие возможные стратегии:

-

а) стратегия снижения стоимости продукта при одновременном снижении их качества, соответствующая областям I и II на рисунке;

-

б) стратегия повышения стоимости продукта при одновременном повышении их качества, соответствующая областям IV и V на рисунке;

-

в) стратегия повышения качества продукта при одновременном снижении их стоимости, соответствующая области III на рисунке.

Очевидно, что ситуация, соответствующая области VI на рисунке, приводит к проигрышу по отношению к любым другим вариантам развития продукта и не может быть основой конкурентоспособной стратегии.

Стратегия «а» ориентирована на сегмент потребителей, для которых наибольшее значение имеет экономия средств при возможной потере качества продукта. При этом продукт, попадающий на схеме (рисунок) в область I будет востребован лишь при отсутствии продуктов-конкурентов, попадающих на схеме в область II (т.е. продукт, формально неконкурентоспособный по критерию К ≥ 1 может быть все же востребован при некоторых условиях [9; 10].

Таблица 1 – Ситуации, возникающие в процессе оценки и управления конкурентоспособностью продукта

Table 1 – Situations arising in the process of evaluating and managing the competitiveness of a product

|

Область на рисунке 1 |

Показатели конкурен-тоспособности |

Характеристика ситуации |

Оценка |

||

|

Q |

E |

Ккп |

|||

|

I |

Q < 1 |

E < 1 |

< 1 |

Снижение качества продукта не компенсируется снижением его стоимости |

н/к1 |

|

II |

Q < 1 |

E < 1 |

> 1 |

Снижение качества продукта компенсируется снижением его стоимости |

к2 |

|

III |

Q > 1 |

E < 1 |

> 1 |

Качество продукта повышается при одновременном снижении его стоимости |

к |

|

IV |

Q > 1 |

E > 1 |

> 1 |

Повышение качества продукта компенсирует повышение его стоимости |

к |

|

V |

Q > 1 |

E > 1 |

< 1 |

Повышение качества продукта не компенсирует повышение его стоимости |

н/к |

|

VI |

Q < 1 |

E > 1 |

< 1 |

Качество продукта снижается при одновременном росте его стоимости |

н/к |

Стратегия «b» ориентирована на сегмент потребителей, для которых первостепенное значение имеет качество продукта, за которое эта группа потребителей готова заплатить более высокую цену. При этом продукт, попадающий в область V и формально неконкурентоспособный по критерию Ккп ≥ 1, может быть все же востребован в случае отсутствия продуктов, отображаемых в области IV на рисунке 1. Иными словами, некоторая часть потребителей, ориентированных на высокое качество продуктов, могут согласиться с переплатой за такие продукты при отсутствии альтернативы в этом секторе качества.

Следует обратить внимание на то, что стратегии «а» и «b» ориентированы на различные сегменты потребительского рынка в сфере потребления рассматриваемых нами продуктов, которые могут иметь существенно разную емкость (объем платежеспособного спроса).

Стратегия «с» позволяет в принципе удовлетворить запросы обоих рассматриваемых выше секторов потребительского рынка, так как обеспечивает одновременно повышение качества продукта и экономию средств на его приобретение.

Необходимо отметить что, как и большинство подобных графических представлений ситуации на рынке, предлагаемый подход позволяет структурировать проблему и определить желаемую стратегию действий продавца нового продукта, оставляя открытым вопрос – какими путями данную стратегию следует реализовать на практике.

Порядок выполнения расчетов и анализа конкурентоспособности

Расчеты показателей конкурентоспособности рекомендуется выполнять в следующем порядке:

-

1. Определить продукт, принимаемый в качестве базы сравнения (эталона) при оценке конкурентоспособности. Выбор должен быть проведен из числа продуктов – аналогов, присутствующих на рынке, или с учетом характеристик перспективных продуктов, планируемых для вывода на рассматриваемый рынок.

-

2. Определить перечень характеристик качества, важных для потенциальных потребителей, на основе которых будет выполняться сравнение предлагаемого (нового) продукта с эталоном. Количество таких характеристик, как правило, не менее 10–12. При этом не следует выбирать только характеристики, по которым сравниваемые продукты различаются, следует использовать все доступные характеристики, в том числе и совпадающие для эталона и предлагаемого продукта.

-

3. Определить значения каждой из характеристик для эталонного (базового) и предлагаемого (нового) продукта. Следует использовать естественные размерности сравниваемых характеристик (ватты, метры, литры, килограммы, километры в час, килобайты, число выполняемых функций, точность результата в %, секунды времени отклика и т. п.). Экспертные оценки в баллах следует использовать только для интуитивно воспринимаемых характеристик, таких как качество дизайна, удобство интерфейса, престижность бренда и т. п.

-

4. Определить весовые коэффициенты (коэффициенты важности для потребителей) по каждой из характеристик. Чаще всего, определяющими (важными для выбора) являются не более 5–7 характеристик, а остальные носят вспомогательный характер. Значения весовых коэффициентов, как правило, определяются на основе экспертных оценок (например, с использованием метода Дельфи).

-

5. Провести расчеты частных и общего показателя конкурентоспособности по качеству Q .

-

6. Оценить составляющие затрат по приобретению и применению пользователем как эталонного, так и предлагаемого продукта. Вычислить показатель совокупной стоимости владения (пользования) ССВ для сравниваемых продуктов.

-

7. Вычислить значение показателя конкурентоспособности по экономике .

-

8. Вычислить значение комплексного показателя Ккп и оценить конкурентоспособность предлагаемого продукта на выбранном рынке.

-

9. Определить положение предлагаемого продукта на графике в координатах [E, Q] и определить вариант стратегии на выбранном рынке для предложенного продукта.

-

10. Дополнительно на основе графической интерпретации положения предлагаемого продукта на рынке могут быть предложены целесообразные направления изменения его характеристик качества и затрат при приобретении и использовании продукта потребителем.

Заключение

Рассмотренный графоаналитический метод позволяет выполнять оценку конкурентоспособности различных продуктов на разных стадиях их создания и реализации на соответствующих рынках.

В качестве анализируемых продуктов могут выступать различные виды интеллектуальной собственности – инновационные приборы и устройства, новые материалы, программные продукты и базы данных, различные виды услуг, типовые проектные решения, патенты и ноу-хау, промышленные и управленческие технологии и т. п. При этом графическая интерпретация данного метода позволяет получить дополнительную информацию о конкурентной ситуации, которая дает возможность применять рассмотренный метод также в качестве одного из инструментов управления конкурентоспособностью продукта.

Помимо рассмотренной сферы применения данный графоаналитический метод может быть использован в исследовательской и проектной практике в качестве инструмента сопоставления различных объектов и процессов по критерию «качество-затраты».

Список литературы Методика оценки конкурентоспособности инновационного продукта

- Фомин В. И. Менеджмент: Информационный бизнес: учебное пособие. М., 2020. Сер. 68 Профессиональное образование (3-е изд., испр. и доп).

- Горохов В. Л., Дрещинский В. А., Брусакова И. А., Фомин В. И., Косухина М. А. Теоретическая инноватика: учебник и практикум. М., 2020. Сер. 76 Высшее образование (1-е изд.).

- Брусакова И. А., Фомин В. И., Шепелев Р. Е. Проблемы оценки коммерческой эффективности инновационного проекта: Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. 2018. Т. 2. С. 325-327.

- Фомин В. И. Информационный бизнес: учебник и практикум для академического бакалавриата (4-е издание). М.: Изд-во Юрайт, 2021.

- Фомин В. И. Экономика информационного бизнеса и информационных систем: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбУиЭ, 2014.

- Стародубцев А., Фомин В. Экономическое обоснование миграции в облако для модели IaaS. Технико-экономические расчеты для обоснования внедрения облачных технологий на уровне виртуальной инфраструктуры. Часть I. Теория. СПб.: "ИТ-ГРАД", 2015.

- Фомин В. И., Шепелев Р. Е. Графоаналитический подход к оценке конкурентоспособности компании на основе конкурентоспособности ее продукции. Инновации. 2018 В.И. № 12 (242). С. 93-97.

- Косухина М. А, Фомин В. И. Методика оценки стоимости инновационных проектов для высокотехнологичных предприятий//труды II международной научнотехнической конференции: Пром-Инжиниринг. ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет). 2016. С. 490-494.

- Брусакова И. А., Фомин В. И., Косухина М. А. Проблемы системной оценки эффекта от информатизации управления в экономике и социальной сфере//Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. 2016. Т. 2. С. 359-361.

- Брусакова И. А., Косухина М. А., Фомин В. И. Введение в управление адаптивными бизнес-процессами наукоемкого производства // Дискурс. 2016. № 3. С. 40-49.