Методика оценки международного сотрудничества регионов в инновационной деятельности

Автор: Кузьмин Илья Владимирович, Губанова Елена Сергеевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Инновационный потенциал развития территорий

Статья в выпуске: 1 (81), 2016 года.

Бесплатный доступ

Развивающиеся страны по причине недостаточности внутренних возможностей для качественного развития инновационной деятельности используют возможности привлечения ресурсов извне. Их основное преимущество перед развитыми странами заключается в том, что на стадии модернизации заимствование технологий и методов управления, уже доказавших свою эффективность, выступает важным стимулом повышения инновационной активности предприятий и организаций. Обеспечение выгодного обмена технологиями, совершенствование и реализация региональных организационно-экономических механизмов, позволяющих развивать международное сотрудничество регионов Российской Федерации в инновационной сфере, представляет собой важное направление современной инновационной политики. Принятие взвешенных управленческих решений в этой области обусловливает потребность в данных о существующем в регионах уровне развития международной инновационной кооперации, а также о том, какие улучшения в конкретных сферах являются наиболее приоритетными. В настоящей научной статье была решена задача разработки методического инструментария, который позволяет на основе проведения математических операций со сформированной базой специальных статистических показателей, во-первых, учитывать развитие различных направлений международного сотрудничества регионов в инновационной деятельности, во-вторых, выполнять построение интегральных показателей (индексов), отражающих общие уровни развития международного сотрудничества регионов в инновационной сфере. В ходе проведения оценки по предложенной в исследовании методике был выявлен ряд проблем российских регионов в области развития международного сотрудничества в инновационной деятельности. Показано, что в Российской Федерации можно выделить типы (группы) регионов с точки зрения соотношения, с одной стороны, общего уровня развития международного сотрудничества региона в инновационной деятельности и, с другой стороны, ориентации региона на экспорт технологий либо импорт технологий. Установлено, что в состав двух наиболее крупных групп регионов входит более половины всех субъектов Российской Федерации. Для данных групп регионов были определены приоритетные меры развития инновационной деятельности на основе активизации международного сотрудничества.

Инновационная деятельность, управление инновациями, государственное управление, международное научно-техническое сотрудничество, региональная экономика, методики оценки

Короткий адрес: https://sciup.org/147111334

IDR: 147111334 | УДК: 332.14+339.92(470)

Текст научной статьи Методика оценки международного сотрудничества регионов в инновационной деятельности

Развивающиеся страны по причине недостаточности внутренних возможностей для качественного развития инновационной деятельности используют возможности привлечения ресурсов извне. Их основное преимущество перед развитыми странами заключается в том, что на стадии модернизации заимствование технологий и методов управления, уже доказавших свою эффективность, выступает важным стимулом повышения инновационной активности предприятий и организаций. Обеспечение выгодного обмена технологиями, совершенствование и реализация региональных организационно-экономических механизмов, позволяющих развивать международное сотрудничество регионов Российской Федерации в инновационной сфере, представляет собой важное направление современной инновационной политики. Принятие взвешенных управленческих решений в этой области обусловливает потребность в данных о существующем в регионах уровне развития международной инновационной кооперации, а также о том, какие улучшения в конкретных сферах являются наиболее приоритетными. В настоящей научной статье была решена задача разработки методического инструментария, который позволяет на основе проведения математических операций со сформированной базой специальных статистических показателей, во-первых,учитывать развитие различных направлений международного сотрудничества регионов в инновационной деятельности, во-вторых, выполнять построение интегральных показателей (индексов), отражающих общие уровни развития международного сотрудничества регионов в инновационной сфере.

В ходе проведения оценки по предложенной в исследовании методике был выявлен ряд проблем российских регионов в области развития международного сотрудничества в инновационной деятельности. Показано, что в Российской Федерации можно выделить типы (группы) регионов с точки зрения соотношения, с одной стороны, общего уровня развития международного сотрудничества региона в инновационной деятельности и, с другой стороны, ориентации региона на экспорт технологий либо импорт технологий. Установлено, что в состав двух наиболее крупных групп регионов входит более половины всех субъектов Российской Федерации. Для данных групп регионов были определены приоритетные меры развития инновационной деятельности на основе активизации международного сотрудничества.

Инновационная деятельность, управление инновациями, государственное управление, международное научно-техническое сотрудничество, региональная экономика, методики оценки.

Мировой опыт свидетельствует о том, что существует три основные стратегии инновационного развития территорий, осуществляемые государствами с помощью реализации различных организационно-экономических механизмов управления инновационной деятельностью: а) переноса технологий; б) догоняющего инновационного развития; в) наращивания собственного инновационного потенциала [2; 6; 11; 12]. Все развивающиеся страны по причине недостаточности внутренних возможностей для качественного развития инновационной деятельности так или иначе использовали возможности привлечения ресурсов извне, т. е. реализовывали стратегии заимствования (адаптации) технологий и освоения (имитации) производства продукции. Япония показала возможность грамотной диффузии технологий и дальнейшего самостоятельного развития. В Китае политика стимулирования привлечения ресурсов из-за рубежа и развитие совместных производств направлено на повышение собственного инновационного потенциала. Важным условием в контексте создания совместных предприятий является передача китайской стороне по прошествии определенного периода времени ноу-хау и технологий производства. В становлении советского автопрома важную роль сыграл рацио- нальный подход к заимствованию полезных научно-технических достижений. Даже в такой стране – лидере в области инновационного развития, как США, не игнорируются возможности адаптации технологий, осуществляется известная политика «покупки мозгов», которую также возможно рассматривать как элемент стратегии заимствования [8].

Преобладание стратегии «наращивания», заключающейся в активной разработке и освоении инноваций на основе использования собственного научно-технического потенциала, в государственной инновационной политике страны возможно лишь при наличии благоприятных условий для экономической и инновационной деятельности, когда освоение инноваций экономикой катализирует их дальнейшее создание, а не блокируется ввиду низкой технологической оснащенности ее отраслей. Т. е. важна «база» в виде значительного проникновения (диффузии) инноваций в технологические процессы. В отечественной и зарубежной научной литературе в связи с этим разрабатываются идеи, в соответствии с которыми на стадии модернизации не всецелая ориентация на создание принципиально новых технологий, а международная инновационная кооперация, заимствование технологий, уже доказавших свою эффективность, их имитация, модификация и распространение выступают важными стимулами повышения инновационной активности предприятий и организаций [11].

Научно-технический прогресс сопровождается расширением научно-технических связей между отдельными регионами и государствами, поскольку инновационная деятельность априори связана с сотрудничеством. Технологии не могут развиваться изолированно, без учета глобального характера современных реалий. В работе субъектов инновационной деятельности возникают потребности в коммерческом обмене ее результатами. Обеспечение выгодного обмена, приобретения преимуществ в ходе инновационной кооперации, однако, требует затрат, знаний, квалификаций, поэтому разработчики сталкиваются с трудностями уже на ранних стадиях сотрудничества. Эти вопросы являются одним из основных предметов государственного регулирования. В государствах – лидерах инновационного развития активизация инновационной политики, направленной на укрепление научно-технических связей между регионами, стала важнейшей тенденцией последних десятилетий [14].

Учитывая низкий уровень научно-технического развития и технологической обеспеченности производства в большинстве субъектов РФ [9; 10], можно сделать вывод о необходимости наряду с осуществлением мер по наращиванию собственной технической базы развивать их международную инновационную кооперацию в целях задействования передовых мировых разработок, практик, а также дополнительных ресурсов. Совершенствование и реализация региональных организационно-экономических механизмов, позволяющих развивать международное сотрудничество регионов РФ, представляет собой важное направление современной инновационной политики.

Принятие взвешенных управленческих решений обусловливает потребность в данных о существующем в регионах заделе для развития международной инновационной кооперации, а также о том, улучшения в каких сферах наиболее приоритетны. Для определения перспективных направлений развития международного сотрудничества регионов в инновационной сфере необходимо проведение его оценки, на основе которой становится возможным получить данные для рассмотрения различных направлений сотрудничества.

В связи с этим в настоящем исследовании была поставлена цель разработки методического инструментария, позволяющего на основе проведения математических операций со сформированной базой статистических показателей, во-первых, учитывать развитие различных направлений международного сотрудничества, во-вторых, выполнять построение интегральных показателей (индексов), отражающих общие уровни развития международного сотрудничества регионов в инновационной сфере.

За последние годы в связи с ростом актуальности вопросов развития инновационной деятельности в российских и зарубежных научных работах стали возникать различные варианты методик ее оценки. В большинстве работ по данной проблематике в той или иной степени отражается важность международного сотрудничества в инновационной деятельности. Тем не менее, оценка результатов международного сотрудничества, как правило, является косвенной, т. е. входит в состав методик, которые оценивают инновационное развитие территорий в целом. Работы, в которых предпринимаются попытки дать количественное выражение именно международному сотрудничеству, немногочисленны, а применяемые в них методики являются узкоспециали- зированными, т. е., во-первых, ограниченно применимы или неприменимы к исследованиям на уровне регионов, а во-вторых, фокусируются на отдельном направлении сотрудничества.

По результатам изучения статистических данных, собираемых и публикуемых Федеральной службой государственной статистики, можно заключить, что в целях оценки международной инновационной кооперации могут быть выделены три ее направления, складывающиеся из существующих видов сотрудничества в инновационной деятельности:

-

1) международные проекты НИОКР;

-

2) экспорт и импорт технологий1;

-

3) коммерциализация результатов инновационной деятельности и привлечение финансовых ресурсов.

С учетом вышесказанного были выработаны следующие критерии, соответствие которым принималось во внимание при изучении существующих методик оценки инновационной деятельности (табл. 1).

Как следует из анализа достоинств и недостатков выявленных методик (табл. 2) , ни одна из них в полной мере не отвечает всем критериям оценки международного сотрудничества в инновационной деятельности.

Приняв во внимание сильные и слабые стороны существующих методик, мы предложили методику оценки международного сотрудничества в инновационной деятельности. В ее основе лежит учет доступных и объективных данных о всех вы- явленных в исследовании направлениях международного сотрудничества, по которым существует возможность провести оценку на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Для расчета интегральных показателей развития международного сотрудничества в инновационной деятельности регионов РФ предложено использовать набор индикаторов, представленный в таблице 3. Показатель 1 отражает направление международного сотрудничества «Международные проекты НИОКР», показатели 2 и 3 – «Экспорт и импорт технологий», показатели 4 и 5 – «Коммерциализация результатов инновационной деятельности и привлечение финансовых ресурсов».

В исследовании осуществлен сбор используемых показателей2 и создана база данных, содержащая каждый показатель для всех субъектов РФ за период 2006 – 2013 гг., всего 3200 показателей. Для обеспечения сопоставимости все показатели приведены в относительный вид и переведены в цены 2013 года.

В ходе расчетов целесообразно применить метод многомерного сравнительного анализа, основанный на методе расстояний и позволяющий учитывать как статистические значения индикаторов, так и степень отклонения последних от некоторого эталонного значения. Этапы расчетов специального интегрального показателя (индекса) развития международного сотрудничества региона в инновационной деятельности:

-

1. Определение для каждого показателя методики эталона, за который принимается максимальное достигнутое значение данного показателя по всем регионам за исследуемый период. Это связано с тем, что в методике используются показате-

- Таблица 1. Критерии, которым должна отвечать методика оценки международного сотрудничества в инновационной деятельности 3. Рассчитывается интегральный по-

|

№ п/п |

Критерий |

|

1 |

Направленность методики на исследование международного сотрудничества в инновационной деятельности либо наличие компоненты исследования международного сотрудничества в рамках методики оценки инновационной деятельности. |

|

2 |

Возможность интегрируемой оценки (в частности, возможность получить количественную оценку непосредственно международного сотрудничества). |

|

3 |

Доступность и объективность (наличие в государственной статистике) исходных данных. |

|

4 |

Применимость методики к исследованию международного сотрудничества в инновационной деятельности на региональном уровне. |

|

5 |

Возможность сравнительной оценки регионов. |

|

6 |

Учет всех направлений международного сотрудничества: 1) международные проекты НИОКР; 2) экспорт и импорт технологий; 3) коммерциализация результатов инновационной деятельности и привлечение финансовых ресурсов. |

|

7 |

Простота методики расчетов. |

|

Источник: Составлено автором. |

|

Таблица 2. Соответствие имеющихся методик критериям оценки международного сотрудничества в инновационной деятельности

|

Критерий 1 |

Критерий 2 |

Критерий 3 |

Критерий 4 |

Критерий 5 |

Критерий 6 |

Критерий 7 |

||

|

6.1 |

6.2 |

6.3 |

||||||

|

Методика построения рейтинга инновационных регионов для целей мониторинга и управления (Ассоциация инновационных регионов России) |

||||||||

|

+ |

+/- |

+/- |

+/- |

+ |

- |

+/- |

- |

+ |

|

Методика оценки инновационного потенциала региона (С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова) |

||||||||

|

+ |

+ |

+/- |

+/- |

+ |

+/- |

+/- |

+/- |

+/- |

|

Методика оценки инновационной деятельности промышленных предприятий (Д.С. Иванов, М.Г. Кузык, Ю.В. Симачев) |

||||||||

|

+ |

- |

- |

+/- |

+/- |

- |

- |

+/- |

- |

|

Методика расчета индекса инновационного развития регионов (Институт инновационной экономики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации) |

||||||||

|

+ |

+/- |

+/- |

+/- |

+ |

н/д |

+ |

+/- |

- |

|

Методика количественной оценки инновационной активности субъектов Российской Федерации (В.Н. Киселев) |

||||||||

|

+ |

+ |

+/- |

+/- |

+ |

+/- |

- |

+/- |

+ |

|

Методика расчета регионального инновационного индекса (Маастрихтский институт экономических и социальных исследований инноваций и технологий) |

||||||||

|

+ |

+ |

+/- |

+/- |

+ |

+/- |

+/- |

+/- |

+/- |

|

Методика построения рейтинга инновационного развития субъектов РФ (НИУ ВШЭ) |

||||||||

|

+ |

+/- |

+/- |

+/- |

+ |

- |

+/- |

- |

+/- |

|

Примечания: + – методика соответствует критерию; +/- – методика частично соответствует критерию; - – методика не соответствует критерию; н/д – нет данных о соответствии. |

||||||||

|

Источник: Бортник И. М., Зинов В. Г., Коцюбинский В. А., Сорокина А. В. Индикаторы инновационного развития регионов России для целей мониторинга и управления // Инновации. – 2013. – № 11. – С. 21–32; Егорова С. Е., Кулакова Н. Г. Инновационный потенциал региона: сущность, содержание, методы оценки // Вестник Псковского государственного университета. Серия: экономические и технические науки. – 2014. – № 4. – С. 54–67; Иванов Д. С., Кузык М. Г., Симачев Ю. В. Стимулирование инновационной деятельности российских производственных компаний: возможности и ограничения // Форсайт. – 2012. – № 2. – С. 18–42; Индекс инновационного развития России [Электронный ресурс] / Официальный сайт Финансового университета. – Режим доступа : http://www.fa.ru/institutes/efo/science/Pages/index.aspx ; Киселев В. Н. Развитие методов сравнительного анализа инновационной активности субъектов Российской Федерации : дис ... канд. экон. наук. – М., 2010. – 176 с.; Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации / под ред. Л. М. Гохберга ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2015. – Вып. 3. – 248с.; Regional Innovation Scoreboard / coordinated and guided by B. G. Porras, T.Jerzyniak : European Commission. – Brussels : European Commission, 2014. – 79 p. |

||||||||

|

ли-стимуляторы (с увеличением которых |

где: |

|

уровень развития региона повышается). |

s i – i -й показатель, сопоставленный с его |

|

2. Проведение сравнения значения |

эталонным значением (стандартизиро- |

|

каждого показателя региона с эталоном: |

ванный i -й показатель); |

|

xi |

x i – значение i -го показателя; |

|

1 X max , () |

x max – значение показателя-эталона. |

Таблица 3. Индикаторы государственной статистики, используемые в методике оценки международного сотрудничества региона в инновационной деятельности

|

№ п/п |

Показатель |

Единица измерения |

Характеристика показателя |

|

1. |

Участие организаций в совместных НИОКР с зарубежными странами в расчете на 1 тыс. предприятий и организаций. |

Ед. |

Степень участия региона в международных проектах в сфере НИОКР |

|

2. |

Поступления по экспорту технологий по соглашениям с зарубежными странами (приоритетные направления – НИОКР, осуществляемые российскими специалистами за рубежом или в России и финансируемые из зарубежных источников, инжиниринговые услуги, патентная лицензия, полезная модель, промышленный образец) в расчете на 1 тыс. предприятий и организаций. |

Тыс. руб. |

Степень предоставления регионом инновационных услуг международного уровня |

|

3. |

Выплаты по импорту технологий по соглашениям с зарубежными странами (приоритетные направления – НИОКР, осуществляемые зарубежными специалистами за рубежом или в России и финансируемые из российских источников, инжиниринговые услуги, патентная лицензия, патент на изобретения, беспатентное изобретение, ноу-хау) в расчете на 1 тыс. предприятий и организаций. |

Тыс. руб. |

Степень получения регионом инновационных технологий международного уровня |

|

4. |

Экспорт инновационной продукции в расчете на 1 тыс. предприятий и организаций. |

Тыс. руб. |

Степень поставки регионом инновационной продукции международного уровня |

|

5. |

Затраты на технологические инновации и прямые инвестиции по направлению «Научные исследования и разработки из средств иностранных источников» в расчете на 1 тыс. предприятий и организаций. |

Тыс. руб. |

Степень привлечения регионом дополнительных ресурсов на осуществление инновационной деятельности из-за рубежа |

|

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система Федеральной службы государственной статистики. |

|||

казатель развития международного сотрудничества в инновационной деятель- ности.

'=]

Е^,

п

где:

I – интегральный показатель развития международного сотрудничества региона в инновационной деятельности;

s i – i-й показатель, сопоставленный с его эталонным значением (стандартизированный i-й показатель);

-

n – количество показателей.

Для расчета общего интегрального показателя считаем целесообразным использовать формулу средней кубической, позволяющей дать более точную оценку среднего значения по всем показателям. Использование средней кубической предложено в связи с тем, что в случае использования средней величины, предполагающей перемножение стандартизированных показателей, близость хотя бы одного показателя к нулевому значению приведет к тому, что интегральный показатель в свою очередь будет близок к нулю, несмотря на возможные высокие значения всех остальных показателей. В то же время средняя кубическая величина в данном случае дает более точный результат в сравнении с простой средней величиной.

Собранные данные были обработаны и использованы в ходе применения разработанной методики, в рамках которого были рассчитаны и сопоставлены индексы развития международного сотрудничества в инновационной деятельности для каждого региона. Результаты расчетов интегральных показателей развития международного сотрудничества регионов в инновационной деятельности, проведенных по разработанной методике, представлены в таблице 4.

Результаты расчетов показывают, что большинство субъектов РФ не могут быть определены как регионы, характеризующиеся развитием международного сотрудничества в инновационной дея-

Таблица 4. Средние интегральные показатели развития международного сотрудничества в инновационной деятельности регионов РФ в 2013 году

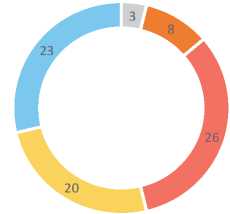

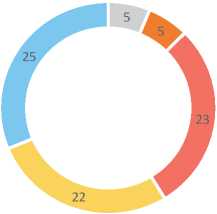

Распределение регионов по уровням развития сотрудничества определялось с помощью применения метода кластерного анализа, благодаря чему было выделено 5 групп регионов (рисунок).

2006 – 2009 гг.

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Низкий

2010 – 2013 гг.

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Низкий

Рис. Распределение субъектов РФ по уровням развития международного сотрудничества

Рассчитанные индексы и составляющие их «блоки» направлений международного сотрудничества показывают, что на протяжении исследуемого периода международное сотрудничество в инновационной деятельности характеризовалось достаточно высоким уровнем развития только в 10 из 80 субъектов РФ. Достигаемые данными регионами положительные результаты выражаются в более интенсивном осуществлении ими инновационной кооперации, расширении международных научно-технических связей по всем выявленным в исследовании направлениям международного сотрудничества. При этом даже в этих регионах уровень развития сотрудничества составляет только 40 – 50% от эталонного.

В 20 регионах средний уровень развития сотрудничества обусловлен более низкими значениями его результативных показателей, наблюдаемых в данных регионах, а также в ряде случаев является следствием того, что регионы не осуществляют международное сотрудничество в инновационной деятельности по всем возможным направлениям. При этом в данных регионах существуют практики и опыт развития международных связей, что является их преимуществом. В инновационной политике данных регионов существуют предпосылки для совершенствования мер по использованию резервов международного на- учно-технического сотрудничества как фактора повышения инновационной активности региона. Можно заключить, что к приоритетам в данных регионах относится обеспечение условий для реализации тех направлений международного сотрудничества, которые остаются незадействованными.

В остальных регионах, составляющих около 50% от числа всех субъектов РФ, развитие международного сотрудничества в инновационной деятельности находилось на уровне ниже среднего и низком. В 6 регионах на протяжении всего рассматриваемого периода индекс развития сотрудничества был равен 0. Одной из причин неразвитости сотрудничества, как показало исследование, следует назвать низкие результаты инновационной деятельности во многих регионах. В тех регионах, которые обладают инновационным потенциалом, низкий уровень развития сотрудничества означает, что субъекты инновационной деятельности не ведут сотрудничество за счет собственных ресурсов и возможностей, а условия, позволяющие создавать стимулы и обеспечивающие ежегодное осуществление регионом сотрудничества по всем возможным направлениям, не созданы или недостаточно результативны. В такой ситуации сотрудничество в случае его осуществления может концентрироваться на отдельных направлениях, а по ряду направлений нередко вообще не вестись. Как следствие, регионы не используют дополнительные резервы и ресурсы данных направлений для достижения лучших результатов инновационной деятельности.

Проведенное исследование позволило подразделить субъекты РФ на отдельные группы по соотношению в них, с одной стороны, уровня развития международного сотрудничества в инновационной деятельности, с другой – ориентации региона на экспорт либо импорт технологий. С помощью выделения данных групп становится возможным: а) дать характеристику входящих в них субъектов РФ с точки зрения специфики их международного сотрудничества; б) определить возможные стратегии инновационного развития для каждой из групп регионов на среднесрочную и долгосрочную перспективу; в) получить представление о том, какие меры развития инновационной деятельности на основе активизации международного сотрудничества являются первоочередными в конкретных субъектах РФ.

Результаты проведения описанной выше группировки субъектов РФ показывают, что наиболее проблемные регионы, в которых потребность в реализации мер по развитию инновационной кооперации наиболее высока, составляют более 50% всех субъектов РФ и входят в состав 2 наиболее крупных групп. С точки зрения развития международного сотрудничества в инновационной деятельности выделенные группы регионов можно условно назвать «пассивно-зависимые» и «пассивные» (табл. 5).

Таблица 5. Наиболее крупные группы субъектов РФ, выделенные в исследовании (по данным на 2013 год)

|

Группа субъектов РФ |

Основания для выделения группы |

Характерные для группы проблемы |

|

«Пассивно-зависимые» с точки зрения развития МС регионы. Края: Ставропольский, Краснодарский Области: Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Тюменская. Республики: Коми, Мордовия, Удмуртская, Чувашская. |

|

Существует потребность, с одной стороны, в активизации всех направлений МС, с другой стороны, в переориентации МС в сторону более приоритетных направлений, реализация которых обеспечивает приобретение регионами преимуществ, что в особенности затрагивает осуществляемый ЭТ и ИТ. Мерами первостепенного значения выступают: – увеличение числа проектов НИОКР международного уровня; – привлечение за счет развития МС дополнительного финансирования, технологий и других ресурсов для инновационной деятельности; – развитие совместной с партнерами коммерциализации результатов инновационной деятельности на рынках участвующих в МС стран; – реструктуризация ЭТ и ИТ, в том числе меры по повышению доли более приоритетных направлений ЭТ и ИТ в общем объеме ЭТ и ИТ; – развитие собственных технологий по приоритетным направлениям ЭТ. |

|

«Пассивные» с точки зрения развития МС регионы. Автономная область: Еврейская. Автономные округа: Чукотский. Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский. Области: Амурская, Псковская. Республики: Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия, Чеченская. |

|

Существует потребность в развитии всех направлений МС. Необходимы к реализации меры, предназначенные для «пассивнозависимых» регионов, однако особое значение приобретают: – осуществление ИТ по приоритетным направлениям; – привлечение за счет развития МС дополнительного финансирования, технологий и других ресурсов для инновационной деятельности; – имитация, модификация и распространение технологий, по которым будет вестись ИТ. |

|

Примечание: НИОКР – научные исследования и опытно-конструкторские разработки; МС – международное сотрудничество в инновационной деятельности; ЭТ – экспорт технологий; ИТ – импорт технологий. |

||

Особенностями данных групп регионов является значительное превосходство импорта технологий над их экспортом и низкий уровень развития международного сотрудничества. На первый план это выдвигает потребность в следующих мерах: 1) развитие международных НИОКР; 2) привлечение дополнительных ресурсов за счет международного сотрудничества; 3) коммерциализация результатов инновационной деятельности на зарубежных рынках; 4) реструктуризация экспорта и импорта технологий, в том числе развитие собственных технологий по выгодным для региона направлениям экспорта и импорта технологий с целью импортоза-мещения. В среднесрочной перспективе в данных регионах существует задел для реализации стратегии переноса технологий; в долгосрочной – стратегии догоняющего инновационного развития. В отношении других субъектов РФ в регионах существует задел для освоения привлекаемых инновационных технологий.

Таким образом, проведение оценки по разработанной методике позволяет выявить ряд проблем в международной инновационной кооперации российских регионов: низкая активность участия организаций в совместных НИОКР с зарубежными странами; сотрудничество по направлению экспорта технологий развито ограниченно; преобладание импорта над экспортом технологий во многих регионах в совокупности с характеризующим их низким индексом развития международного сотрудничества в инновационной деятельности; необходимость дальнейшего развития сотрудничества регионов по направлению реализации инновационной продукции международного уровня; низкое развитие сотрудничества регионов по направлению привлечения дополнительных ресурсов на осуществление инновационной деятельности в кооперации с зарубежными партнерами. Потенциальным следствием данного положения дел является дальнейшее снижение интенсивности инновационной деятельности и сокращение инновационного потенциала регионов.

Вследствие этого в регионах возрастает потребность в решении таких первоочередных задач, как изменение структуры технологического импорта, производство инновационной продукции в целях осуществления экспорта по приоритетным для субъектов РФ направлениям, активизация международной инновационной кооперации в целом. Осуществление экспорта и импорта технологий свидетельствует о том, что регионы обладают заделом, во-первых, для освоения внешних технологий и, во-вторых, для разработки собственных. За счет сотрудничества почти со всеми регионами другие территории (субъекты РФ, зарубежные партнеры) имеют возможность осуществлять описанную в теоретической части научно-исследовательской работы стратегию «переноса», что говорит о наличии потенциала для реализации мер по активизации сотрудничества регионов в инновационной сфере.

Практическое применение разработанной методики позволит формировать приоритеты и направления инновационной политики по развитию международного сотрудничества в инновационной деятельности для конкретных субъектов РФ, разрабатывать и совершенствовать организационно-экономические механизмы государственного управления инновационной деятельностью в регионе в целом и на основе развития международного сотрудничества в частности.

Список литературы Методика оценки международного сотрудничества регионов в инновационной деятельности

- Бортник, И. М. Индикаторы инновационного развития регионов России для целей мониторинга и управления /И. М. Бортник, В. Г. Зинов, В. А. Коцюбинский, А. В. Сорокина//Инновации. -2013. -№ 11. -С. 21-32.

- Вардомский, Л. Модернизация экономики в странах СНГ: типы, ресурсы, инструменты /Л. Вардомский, А. Шурубович//Экономическое обозрение ЕврАзЭС. -2008. -№ 1 (13). -С. 4-8.

- Егорова, С. Е. Инновационный потенциал региона: сущность, содержание, методы оценки /С. Е. Егорова, Н. Г. Кулакова//Вестник Псковского государственного университета. Серия: экономические и технические науки. -2014. -№ 4. -С. 54-67.

- Иванов, Д. С. Стимулирование инновационной деятельности российских производственных компаний: возможности и ограничения /Д. С. Иванов, М. Г. Кузык, Ю. В. Симачев//Форсайт. -2012. -№ 2. -С. 18-42.

- Индекс инновационного развития России /Официальный сайт Финансового университета. -Режим доступа: http://www.fa.ru/institutes/efo/science/Pages/index.aspx

- Келле, В. Ж. О пределах инновационных заимствований /В. Ж. Келле, А. П. Михайлов, В. А. Шведовский//Социология: методология, методы, математическое моделирование. -2001. -№ 13. -С. 114-122.

- Киселев, В. Н. Развитие методов сравнительного анализа инновационной активности субъектов Российской Федерации : дис.. канд. экон. наук/В. Н. Киселев. -М., 2010. -176 с.

- Кузык, Б. Н. Россия -2050: стратегия инновационного прорыва /Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. -М.: Экономика, 2004. -632 с.

- Мазилов, Е. А. Основные индикаторы и факторы инновационного развития промышленности региона /Е. А. Мазилов//Менеджмент и бизнес-администрирование. -2013. -№ 1. -С. 166-178.

- Маковеев, В. Н. Инновационная деятельность в обрабатывающей промышленности: тенденции и проблемы /В. Н. Маковеев//Менеджмент и бизнес-администрирование. -2015. -№ 4. -С. 162-174.

- Полтерович, В. М. Принципы формирования национальной инновационной системы /В. М. Полтерович//Проблемы теории и практики управления. -2008. -№ 11. -С. 8-19.

- Полянчева, А. Г. Исследование зарубежного опыта управления научно-технологическим развитием и оценка его использования в российских условиях /А. Г. Полянчева//Менеджмент в России и за рубежом. -2007. -№ 2. -С. 34-40.

- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации /под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». -М.: НИУ ВШЭ, 2015. -Вып. 3. -248 с.

- Теребова, С. В. Активизация инновационного процесса в регионе : монография/С. В. Теребова, Е. С. Губанова. -Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2009. -179 с.

- Regional Innovation Scoreboard /coordinated and guided by B. G. Porras, T. Jerzyniak: European Commission. -Brussels: European Commission, 2014. -79 p.