Методика оценки очередности тушения лесных пожаров

Автор: Михалев Ю.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агролесомелиорация и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 8, 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа видов лесопожарных угроз предложен алгоритм оценки очередности тушения лесных пожаров.

Земли лесного фонда, лесной пожар, охрана лесов от пожаров, лесная экосистема, защита населенных пунктов от лесных пожаров

Короткий адрес: https://sciup.org/14083850

IDR: 14083850 | УДК: 630*161

Текст научной статьи Методика оценки очередности тушения лесных пожаров

-

- оценить факторы, определяющие очередность тушения лесных пожаров;

-

- разработать схему и алгоритм оперативной оценки очередности тушения лесных пожаров, поддающиеся программированию.

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являются земли лесного фонда лесохозяйственных предприятий и последствия лесных пожаров. Методы исследований включают постановку задачи, изучение прошлого опыта, экспериментальные исследования, разработку предложений.

Результаты исследований и их анализ. В земельном фонде РФ земли лесного фонда составляют основную часть (более 60%). Леса – природный компонент биосферы с комплексным многофункциональным экологическим значением для всего живого, и прежде всего для человека. Лес является источником древесных ресурсов, лекарственного и технического сырья. Он является одним из основных источников кислорода, фитонцидов – веществ с антибактериальными свойствами, очищает и опресняет воду, регулирует стоки, снижает ветровую, водную эрозию, связывает и аккумулирует запасы углерода, образует плодородный гумусный слой почв 1 см в несколько столетий. Непосредственно примыкая к подавляющему большинству населенных пунктов, лес имеет большое значение как источник удовлетворения оздоровительных, материальных, рекреационных, духовных, эстетических, образовательных и воспитательных потребностей обще- ства. Лес в значительной степени формирует климат на планете, обеспечивает биоразнообразие – объективный показатель благополучия лесной экосистемы.

Основными факторами, дестабилизирующими сложившуюся лесную экосистему, являются деятельность промышленных предприятий, лесозаготовка, рекреация, лесные пожары. Последние, по площади проявления, оказывают наибольшее воздействие [6]. Частота и характер воздействия лесных пожаров зависят от удаленности, труднодоступности территорий, привлекательности, длительности и степени антропогенной освоенности, состава, структуры насаждений и других особенностей участков земель лесного фонда. В зависимости от этого проявляются последствия лесных пожаров. Первичные последствия (повреждение, уничтожение растительности, гумусного слоя почвы, освобождение связанного углерода) со временем вызывают многие вторичные отрицательные последствия на примыкающем пространстве. В удаленных и труднодоступных территориях лесные пожары возникают относительно редко. Здесь площади гарей часто составляют сотни тысяч га. В лесах, примыкающих к населенным пунктам, пожары возникают чаще и тушатся лесными пожарными на существенно меньшей площади. Такие пожары содержат угрозу постройкам, имуществу, жизни жителей, объектам государственной, частной собственности, когда под действием ветра распространяются в направлении населенного пункта.

С целью защиты населенных пунктов от пожаров, возникших на примыкающих землях, строительные нормы и правила [7] с изменениями в 2008 в п. 16.6 включали норматив: «Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м. В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м». Свод правил [8], представляющий актуализированную редакцию СНиП, уже не содержит этих положений и отсылает читателя к Федеральному закону [9] «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», где об этом также ничего не сказано. Это означает, что законодательство в части защиты населенных пунктов от лесных пожаров не регламентирует никаких мер.

Лесные пожары оказывают воздействие на все без исключения элементы лесной экосистемы. Анализ влияния огня показывает, что последствия пожаров могут быть как положительными, так и отрицательными. Если сгорел перестойный уже разрушающийся древостой, то с точки зрения экономики лесопользования такое последствие отрицательно. Однако результат является предпосылкой многих положительных для леса естественных процессов.

Далеко не каждый пожар приводит к уничтожению насаждения, появлению на его месте гари. Часто в огне сгорают только отмершие растительные остатки. Огонь для леса в этом случае имеет профилактический характер, поскольку препятствует накоплению валежа, отпада и других лесных горючих материалов [10]. Происходит естественная саморегуляция массы растительных отходов, которая обеспечивает устойчивость леса в виде экосистем во времени. Огонь таких пожаров является полезным для леса. В случае, когда критическая масса горючего материала достигается, то создаются условия для длительного и интенсивного горения, которое может уничтожить насаждение часто и без перехода пожара в верховой. Определенная длительность и интенсивность горения является для леса полезной. Переход за эту черту ведет к гибели насаждения.

Очевидно, что пожар, вызывающий положительные последствия, тушить нецелесообразно, его следует контролировать. Пожар, который может уничтожить поселок, ценное насаждение, подлежит обязательному тушению. Для назначения мероприятий по предупреждению пожаров или оценки целесообразности тушения возникшего загорания необходимо установить направление ветра, таксационные характеристики участка леса, по которым можно будет оценить, в каком качестве выступит горение.

В весенний и летний периоды пожароопасного сезона в условиях высоких классов пожарной опасности по условиям погоды в таежных регионах страны обычна ситуация, когда в пределах охраняемой предприятием территории одновременно действуют несколько лесных пожаров. Инструктивное требование их безотлагательного тушения очень часто по объективным причинам выполнить невозможно. Возникает необходимость выбора. В первую очередь, очевидно, следует тушить очаги загорания, следствием которых будет уничтожение населенных пунктов, хозяйственных объектов в лесу, ценных в хозяйственном отношении участков лесного фонда, и образование гарей. Еще до появления горения можно ориентироваться в степени опасности вероятного пожара. Наличие объективных показателей, определяющих угрозу как вероятных, так и действующих лесных пожаров, позволит внести соответствующие поправки в законодательное, нормативно-справочное обеспечение. Объективная оценка, позволяющая принять решение не тушить, а контролировать часть лесных пожаров, означает появление дополнительной свободы оперативного маневра финансо- выми, материальными, энергетическими и людскими ресурсами. Появляется возможность их перераспределения для борьбы с пожарами, представляющими действительную угрозу для населенных пунктов, объектов экономики, обороны, ценных в экологически и хозяйственном отношении участков насаждений.

Результатом анализа должно быть однозначное заключение – тушить или не тушить загорание. И если тушить, то в какой очередности при одновременном наличии двух и более загораний. Если реализуется заключение “не тушить”, то возникает не менее сложная задача – управление распространением огня, признанного профилактическим выжиганием.

В период с 12 апреля по 15 августа 1999 года в 13 лесохозяйственных предприятиях Комитета по лесу Красноярского края, леса которых наиболее подвержены воздействию лесных пожаров, проведена экспериментальная оценка алгоритма оперативной оценки очередности тушения лесных пожаров. Для каждого пожара, возникшего в этот период на площади выбранных предприятий, специалистами лесной охраны оценивались факторы (13 шт.), определяющие очередность тушения (табл.).

Факторы, определяющие очередность тушения лесных пожаров

|

Очередность тушения |

Факторы, определяющие очерёдность тушения лесного пожара |

Встречаемость |

|

|

Кол-во |

Процент |

||

|

3 |

Возникновение пожара на особо защитных участках леса, ООПТ, хвойных молодняков и культур |

156 |

48,8 |

|

6 |

Возникновение пожара на участках хозяйственно малоценных лесов |

37 |

11,6 |

|

1 |

Угроза пожара населенным пунктам, объектам хозяйственного назначения |

24 |

7,5 |

|

9 |

Опасность последующего распространения пожара с участка хозяйственно ценных лесов отсутствует |

23 |

7,2 |

|

4 |

Опасность возникновения и распространения верхового пожара на участках хозяйственно ценных лесов |

20 |

6,3 |

|

5 |

Опасность возникновения гари после низового пожара на участках хозяйственно ценных лесов |

18 |

5,6 |

|

10 |

Опасность последующего распространения пожара на участки малоценных лесов |

10 |

3,1 |

|

8 |

Опасность последующего распространения пожара на участки хозяйственно ценных лесов |

8 |

2,5 |

|

13 |

Опасность последующего распространения пожара на участки, занятые различными типами болот |

8 |

2,5 |

|

7 |

Опасность последующего распространения пожара на участки особо защитных участков леса и ООПТ |

6 |

1,9 |

|

2 |

Угроза распространения пожара на территорию других лесохозяйственных предприятий |

5 |

1,6 |

|

12 |

Опасности последующего распространения пожара с участка хозяйственно малоценных лесов нет |

3 |

1.0 |

|

11 |

Опасность последующего распространения пожара на участки, не покрытые лесной растительностью |

2 |

0,6 |

|

Всего |

320 |

100,0 |

|

По результатам проверки оказалось, что наиболее встречаемым является фактор возникновения пожара на участках особо защитных лесов, особо охраняемых природных территорий, хвойных молодняков и культур (встречаемость – 49 %). На втором месте оказался фактор опасности возникновения пожара на участках хозяйственно малоценных лесов. На третьем – угроза населенным пунктам и объектам хозяйственного назначения в лесу, на четвертом – отсутствие опасности последующего распространения пожара на участки хозяйственно ценных лесов. На пятом, шестом местах – опасность возникновения верхового пожара и возникновения гари после пожара в хозяйственно ценных лесах.

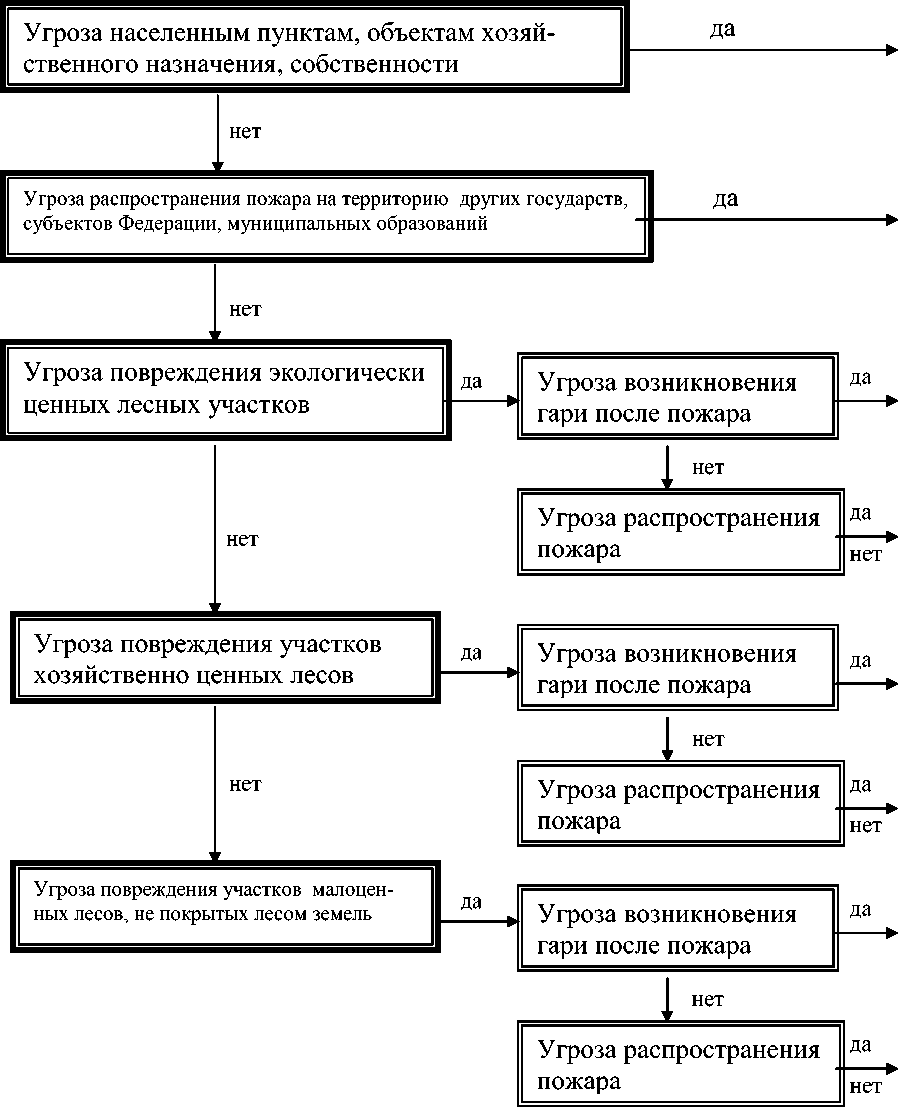

В общем виде задача оценки очередности тушения лесных пожаров решена на уровне алгоритма (рис.). Оценку очередности тушения предлагается производить по схеме. Методику оперативной оценки очередности тушения можно продемонстрировать на примере.

На площади лесного фонда, обслуживаемой лесохозяйственным предприятием, единовременно обнаружено возникновение 4 лесных пожаров.

Схема оперативной оценки очередности тушения очагов лесных пожаров (оценка проводится ежедневно): 1, 2, 3 и т.д. – относительная очередность тушения

По результатам оценки с использованием представленной схемы установлено, что один пожар представляет угрозу населенному пункту. В соответствии с алгоритмом этот пожар получает относительную очередность тушения 1. Другой лесной пожар распространяется по направлению ветра в противоположную сто- рону от населенного пункта, но в направлении хозяйственно ценных участков леса. Причем таксационная характеристика участка, интенсивность лесного пожара свидетельствуют об угрозе сильного повреждения огнем и вероятном возникновении гари после пожара. Этому очагу лесного пожара присваивается относительная очередность тушения 5. Следующий очаг распространяется по участку малоценных в хозяйственном отношении лесов, с учетом таксационной характеристики вероятность возникновения гари после пожара высокая. Данному пожару присваивается относительная очередность тушения 7. Последний лесной пожар возник и распространяется на площади старой гари. Причем на день обнаружения пожар с учетом направления ветра распространяется в сторону водотока и там, скорее всего, прекратит свое распространение. Данный лесной пожар получает относительную очередность тушения 11.

В соответствии с инструктивным положением о необходимости тушения всех пожаров на площади обслуживания фактическая очередность тушения устанавливается с учетом общего количества действующих и вновь обнаруженных лесных пожаров. Подобный анализ проводится ежедневно или несколько раз в день при получении новой информации о координатах вновь обнаруженных пожаров. С учетом этого относительная очередность тушения трансформируется в фактическую. Относительная очередность 1, 5, 7, 11 трансформируется соответственно как 1, 2, 3, 4. Пожаротушение следует осуществлять в рамках установленной фактической очередности тушения с учетом наличия сил и средств. Вероятные изменения пожарной опасности по условиям погоды требуют осуществлять при плановом обследовании территории наблюдение за пожарами, тушение которых отложено на последующую очередь.

Выводы. Алгоритм схемы поддается программированию. В комплексе с лесопирологической информационной системой [11, 12], которая создается на основе совмещенной таксационной и картографической базы данных лесохозяйственного предприятия, представляется возможность создания программы оперативной оценки очередности тушения лесных пожаров на основе современных информационных технологий. Программа должна содержать законодательное, нормативно-справочное, программно-аналитическое и картографическое обеспечение. Для поддержки оперативных решений она должна многократно осуществлять анализ в течение нескольких секунд и выдавать результаты в графической форме.

Процедура оценки очередности тушения лесных пожаров в будущем может применяться при переходе от политики безусловного тушения всех лесных пожаров к системе использования положительной роли огня в лесах, в том числе и для восстановления лесов, улучшения их лесоводственно-санитарного состояния, снижения природной пожарной опасности земель лесного фонда и др.