Методика оценки стабильности и испарения из почв летучих веществ

Автор: Кочетова Ж. Ю., Шишкин А. В., Великанов А. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

При установлении предельно допустимых концентраций летучих веществ в почве используют данные об их фоновых концентрациях, физико-химических свойствах, параметрах стойкости/токсичности. Экспериментально устанавливают допустимую концентрацию летучего вещества, при которой его поступление в воздух не превысит допустимых нормативов для атмосферного воздуха. Этот процесс сопряжен с определенными трудностями, вызванными сложностью моделирования эмиссии токсикантов из почв в лабораторных условиях, длительностью процесса. В связи с этим в настоящее время установлены нормативы содержания летучих веществ в почвах с учетом их эмиссии в основном для ядохимикатов и отравляющих веществ. Для устранения этого пробела разработана экономичная и простая методика, позволяющая в полевых и лабораторных условиях с высокой точностью исследовать стабильность и скорость испарения летучих веществ из почв. Для реализации методики использовали анализатор газов на пьезосенсорах типа "электронный нос". На примере диметиламина показана недельная динамика изменения концентраций его паров над почвами, различная для чернозема типичного и серой лесной почвы; оценено содержание загрязнителя на геохимических барьерах почв глубиной до 20 см. Диметиламин является относительно стабильным аварийно химически опасным веществом, трансформация которого в поверхностном слое почв за 7 сут происходит максимум на 52 %, а на глубине за это же время – на 21 %. При значительных проливах диметиламина (0,25 дм3/дм2) концентрация его паров снижается за 7 сут до 6–8 предельно допустимых концентраций, установленных для воздуха рабочей зоны. Рекомендовано для оценки токсичности веществ исследовать почвы на глубине 20 см и более, так как возможна вторичная эмиссия загрязнителей.

Летучие вещества, диметиламин, ПДК, скорость испарения, загрязнение почв, электронный нос, пьезосенсор, volatile substances, dimethylamine, MPC, evaporation rate, soil pollution, electronic nose, piezosensor

Короткий адрес: https://sciup.org/142243483

IDR: 142243483 | УДК: 504.064.3 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-62-70

Текст статьи Методика оценки стабильности и испарения из почв летучих веществ

Кочетова Ж. Ю. и др. Методика оценки стабильности и испарения из почв летучих веществ. Вестник МГТУ. 2025. Т. 28, № 1. С. 62–70. DOI:

e-mail: , ORCID:

Kochetova, Zh. Yu. et al. 2025. Methodology for assessing the stability and evaporation of volatile substances from the soil. Vestnik of MSTU, 28(1), pp. 62–70. (In Russ.) DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-62-70.

Состав загрязняющих веществ в воздухе приземной зоны – нестабильный показатель, требующий постоянного наблюдения. Установлены нормы допустимого содержания токсичных веществ в почве, основанные на миграционных показателях ( Добровольский и др., 1998 ). Для почв введены четыре вида предельно допустимых концентраций (ПДК), отличающиеся путем поступления химических веществ из почвы в другие природные среды. Один из этих показателей – показатель миграции химических веществ из почвы в приземный слой атмосферы (показатель миграционный воздушный) – устанавливается экспериментальным путем1. На сегодняшний день большинство исследований поведения летучих компонентов на контакте почвы с воздушной средой с целью установления их ПДК посвящено оценке миграционной способности некоторых пестицидов и нефтеуглеводородов, что обусловлено масштабами загрязнения почв этими соединениями и последствиями загрязнения окружающей среды, граничащими с катастрофическими ( Бродский и др., 2013; Ведзижев и др., 2019; Синицкая и др., 2018; Талакин и др., 1988 ).

Недостаточно изучено поведение аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в почвах и грунтах (далее почвах). Это объясняется, с одной стороны, сложностью протекающих процессов их деструкции, испарения, фильтрации, аккумуляции, адсорбции твердыми частицами, а с другой – несовершенством методической базы для изучения поведения токсикантов на границе раздела различных сред, сложностью используемой аналитической аппаратуры ( Кулганов и др., 2022 ).

Аварийно химически опасные вещества применяются в промышленности, сельском хозяйстве, военном деле ( Хисматуллина и др., 2017 ). Токсические свойства АХОВ хорошо известны: в справочниках приводятся их предельно допустимые (ПДК) и смертельные концентрации в воздухе, водах, продуктах питания ( Ковалев и др., 2019 ). В лаборатории невозможно смоделировать совокупность факторов, влияющих на скорость и направление этих процессов. Помимо реакционной способности самого токсиканта, воздействие на его стабильность оказывают физико-химические и морфологические свойства почв ( Кочетова и др., 2017 ; Шарипов и др., 2021 ).

Для объективного обоснования гигиенических нормативов токсикантов в почвах рекомендуется экспериментальное установление их ПДК2. В методических рекомендациях указаны лабораторные условия для определения стабильности химических веществ в почвах: комнатная температура, естественные типы почв, преобладающие в данной местности с варьированием содержания гумуса от 0,5 до 2 % и рН от кислой до щелочной среды, влажностью 60 % от общей влагоемкости почвы. Исследуя снижение концентрации токсиканта над почвой, устанавливают период времени, за которое его концентрация снизится на 99 % от первоначальной.

Для проведения эксперимента по скорости испарения АХОВ из почв используют герметичные термостатируемые камеры, дно которых покрыто слоем однородной загрязненной почвы с концентрацией токсиканта, многократно превышающей его условно-естественную фоновую концентрацию3 ( Кочетова и др., 2022 ). Через камеры периодически прокачивают воздух, создавая разряжение и способствуя испарению вещества. Отбор газовых проб из камеры осуществляют с установленной периодичностью до достижения ПДК токсиканта в воздухе, но не менее недели4. Пробы анализируют по стандартным методикам в лабораториях с применением различных физико-химических методов в зависимости от природы определяемого токсиканта. Основным недостатком такого подхода являются низкая точность из-за грубых приближений лабораторных условий к природным, сложность, длительность и дороговизна проводимых анализов токсикантов.

В отдельных случаях рекомендуется устанавливать стабильность и скорость испарения АХОВ из почв в реальных условиях5. Это, несомненно, повышает точность результатов эксперимента, но также сопряжено с трудностями аналитических измерений. Поэтому актуальной остается разработка способов контроля токсичных веществ в объектах окружающей среды, отличающихся, прежде всего, мобильностью, надежностью, универсальностью измерительных устройств.

В экологическом контроле все чаще используют недорогие химические сенсоры. В зависимости от характера отклика (первичного сигнала, возникающего в чувствительном слое химических сенсоров) их подразделяют на электрохимические, электрические, магнитные, термометрические, оптические, биосенсоры ( Казьмина и др., 2011 ). Отдельную нишу на рынке химических сенсорных устройств на протяжении последних 50 лет занимают миниатюрные гравиметрические сенсоры, характеризующиеся высокими чувствительностью (до 2,5 МГц/мг), разрешающей способностью (10–11 г), низкой погрешностью (1–2 %) ( Проблемы аналитической…, 2011 ). Недостатком этих сенсоров является низкая селективность, что затрудняет их использование при анализе сложных многокомпонентных природных объектов. Эту проблему решают путем использования матрицы из разнородных по химическим свойствам сенсоров, которые имеют перекрестную чувствительность к исследуемым летучим веществам. Матрицу сенсоров в литературе часто называют "электронным носом", так как ее действие напоминает работу поисковой собаки: она не знает названия молекул, но она запоминает нужный запах и может узнать его среди тысяч других даже на уровне следовых количеств ( Маслова и др., 2021 ).

Цель исследования – разработка методики высокоточного определения стабильности и испаряемости аварийно химически опасных веществ из почв различных типов в полевых и лабораторных условиях.

Материалы и методы

Объекты исследования – процессы деструкции и испарения диметиламина (ДМА) из почв различных типов. Диметиламин – газ тяжелее воздуха с резким запахом гниющей рыбы, АХОВ II класса опасности с ПДК в воздухе рабочих помещений 1 мг/м3. ДМА используют при производстве резины, отравляющих веществ, ракетного топлива. При правильном хранении он является стабильным веществом. В водной среде из него образуются гидроокиси метиламмония, амины ( Джанашвили, 1967 ). В почвах с течением времени ДМА трансформируется в гептил, нитрозодиметиламин, тетраметилтетразен, диметилформамид, метилтриазол, диметилтриазол, диметилгидразон формальдегида ( Товасаров, 2012 ). ДМА хорошо растворим в воде (1 630 г/л при 20 °С); безразмерная константа закона Генри при 20 °С для него равна 3,37·10–9, что означает низкую летучесть токсиканта с поверхности воды и, ожидаемо, с поверхности сухой почвы6.

Площадки для проведения эксперимента закладывали в экологически чистом пригороде Воронежа, в ~17 км от промышленных источников выбросов. Гранулометрический состав исследуемых почв существенно отличался. Для серой лесной почвы (СЛП) характерно неравномерное распределение среднезернистого песка, исследуемый слой глубиной до 20 см на 76 % состоит из частиц размером 0,25–0,05 мм. В черноземе выщелоченном (ЧВ) наблюдались близкие значения содержания разных фракций до глубины 20 см; незначительно превалирует мелкая пыль (35,1 % частиц). Некоторые физико-химические характеристики поверхностного слоя почв представлены в таблице.

Таблица. Физико-химические характеристики поверхностного слоя почв глубиной до 20 см Table. Physico-chemical characteristics of the surface layer of soils up to 20 cm deep

|

Объект исследования |

Общая пористость, % |

Плотность, г/см3 |

Влажность, мас.% |

рН Сl |

Содержание гумуса, мас.% |

Содержание физической глины, мас.% |

|

Серые лесные |

29,0 ± 1,3 |

1,2 ± 0,2 |

8,4 ± 1,2 |

7,4 |

0,8 ± 0,1 |

79,8 ± 6,2 |

|

Чернозем выщелоченный |

55,8 ± 2,2 |

2,0 ± 0,4 |

6,2 ± 1,3 |

7,1 |

6,4 ± 0,6 |

30,4 ± 2,1 |

Каждая площадка представляла собой квадрат со сторонами 20 см, ограниченный пластиком по сторонам на глубину 40 см. Это необходимо для предотвращения фронтального растекания жидкости. Было заложено по 3 испытательные площадки для каждого типа почв. Эксперимент проводили в течение недели в засушливую погоду со средней дневной температурой 24 ± 4 °С, ночной – 18 ± 3 °С; скорость ветра в эти дни составляла 5–10 м/с.

В квадраты медленно до полного просачивания выливали различные объемы 40%-го водного раствора диметиламина (х.ч., производитель Merck, Германия) с плотностью 0,890 мг/см3: 1,0; 0,5 и 0,2 дм3. Стабильность и скорость испарения ДМА устанавливали в первые сутки через 3 ч; вторые – 6 ч, далее с шагом 9 ч. Через неделю исследований отбирали почвы послойно с шагом 5 см на глубину до 20 см и оценивали содержание ДМА на срезах. Измерения проводили пьезосенсорным анализатором газов с открытой ячейкой детектирования, принцип действия которого описан в работе ( Маслова и др., 2021 ).

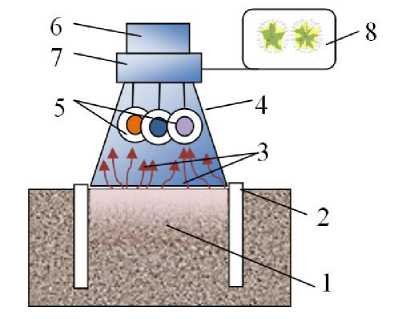

Схема экспериментальной установки для изучения стабильности и скорости испарения АХОВ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования стабильности и испаряемости АХОВ из почв в полевых условиях: 1 – загрязненная почва; 2 – ограничители растекания вещества;

3 – испарение вещества из почвы; 4 – ячейка детектирования; 5 – матрица пьезосенсоров; 6 – аккумулятор;

7 – генератор колебаний пьезосенсоров, микропроцессор, микрочастотомер; 8 – вывод информации (планшет) Fig. 1. Scheme of an experimental setup for studying the stability and evaporation of emergency chemical hazardous substance from soils in the field: 1 – contaminated soil;

2 – limiters of spreading of the substance; 3 – evaporation of the substance from the soil;

4 – detection cell; 5 – piezosensor matrix; 6 – battery; 7 – piezosensor oscillator, microprocessor, micro-frequency meter; 8 – information output (tablet)

Для решения таких простых аналитических задач, как мониторинг изменения качественного и количественного состава известного заранее вещества без расшифровки продуктов его трансформации, достаточно трех разнородных пьезосенсоров. Под "разнородностью" сенсоров понимается их модификация различными по природе пленками сорбентов. В результате адсорбции паров ДМА на пленочных покрытиях пьезосенсоров падает частота их колебаний на величину ΔF i (Гц), где i – номер сенсора в матрице. Благодаря "разнородности" сенсоров возможно формирование такого суммарного аналитического сигнала, который будет индивидуален для каждого летучего вещества. Суммарный сигнал матрицы сенсоров обычно представляют графически в виде лепестковой диаграммы и называют "отпечатком запаха вещества" ( Маслова и др., 2021 ).

В качестве пленочных покрытий пьезосенсоров использовали растворы разнополярных сорбентов, проявляющих повышенное сродство и устойчивость к аминам: пчелиный клей (сенсор 1); тритон Х-100 (сенсор 2); полистирол (сенсор 3). Концентрацию паров диметиламина над 40%-м раствором рассчитывали по закону Генри – Дальтона ( Sander, 2015 ):

с газ

= С р–р /Hcc,

где Сгаз и Ср–р – концентрации ДМА в газовой и водной фазах, мг/м3; Hcc = 2,97·1010 – безразмерная растворимость Генри – обратная величина константе Генри.

Вычисленная равновесная концентрация ДМА в газовой фазе 40%-го раствора составила 137,9 мг/м3.

Результаты и обсуждение

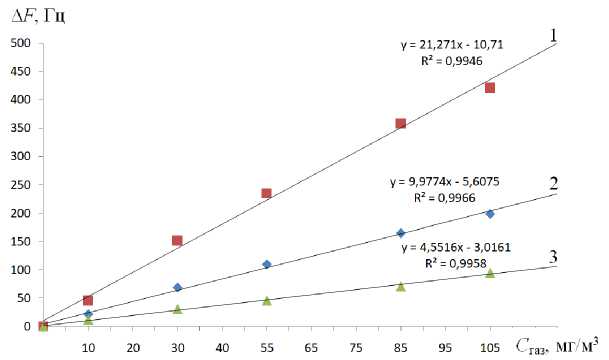

На первом этапе строили градуировочные графики – зависимости величины ΔF i от концентрации ДМА в околосенсорном пространстве (рис. 2). Для приготовления стандартных газовых растворов использовали генератор газа, как указано в работе ( Кочетова и др., 2012 ). По аналитическим сигналам отдельных сенсоров возможно судить о снижении концентрации ДМА над поверхностью почв с течением времени. Для дальнейших исследований скорости испарения ДМА выбран сенсор 1 (наиболее чувствительный к парам ДМА).

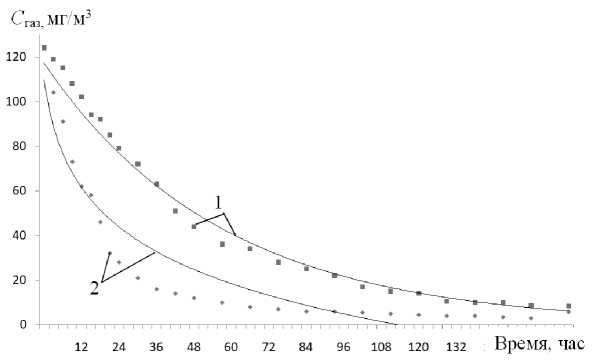

На рис. 3 представлены результаты наблюдений испарения диметиламина на площадках с максимально вылитым в почвы объемом раствора (1 дм3). Наиболее интенсивное снижение концентраций ДМА зафиксировано в первые сутки: Δ С газ над черноземом – 77,4 %, над СЛП – 36,3 %. Затем испарение ДМА над серой лесной почвой незначительно замедлилось, над черноземом продолжалось с неизменной скоростью, и концу 2 суток Δ С газ здесь составило 90,3 %. Через 4 суток скорость испарения ДМА снизилась над двумя типами почв, через 7 суток Δ С газ над ЧВ составило 97,5 %, над СЛП – 93,1 %. При этом значения концентраций 1 ПДК в воздухе так и не были достигнуты.

Скорость испарения ДМА из серой лесной почвы с высоким содержанием физической глины подчиняется экспоненциальному закону, как указано в стандартной методике7: С газ = 123,51e–0,053τ ( R ² = 0,9865). Для чернозема эта зависимость лучше описывается логарифмической кривой: С газ = –29,98 ln (τ) + 109,67 ( R ² = 0,8988).

Рис. 2. Изотермы сорбции паров диметиламина на различных сорбционных покрытиях пьезосенсоров 1–3; 20 ± 0,5 °С Fig. 2. Isotherms of dimethylamine vapor sorption on various sorption coatings of piezosensors 1–3; 20 ± 0.5 °C

Рис. 3. Динамика испарения диметиламина с поверхности почв:

1 – серая лесная почва; 2 – чернозем выщелоченный

Fig. 3. Dynamics of dimethylamine evaporation from the soil surface:

1 – gray forest soil; 2 – leached chernozem

При уменьшении объема пролива ДМА в два раза установлены идентичные зависимости. Для СЛП – экспоненциальная: С газ = 51,656e–0,11τ ( R ² = 0,8022); для ЧВ – логарифмическая: С газ = –29,29 ln (τ) + 101,73 ( R ² = 0,8442). За первые сутки концентрация паров ДМА над серой лесной почвой снизилась на 79,2 % от исходной, над черноземом – на 87,8 %. Значение концентрации паров ДМА, соответствующее 1 ПДК в воздухе рабочей зоны, было достигнуто над СЛП уже через 2,8 суток от начала эксперимента, а над черноземом – через 3,9 суток. Примечательно, что над черноземом наблюдался значительный дрейф концентраций паров ДМА через 3 суток, что может свидетельствовать об эмиссии паров из глубины почвы.

При незначительном проливе (0,2 дм3) получены экспоненциальные зависимости испарения ДМА: С газ = 104,88e–0,296τ ( R ² = 0,8466) – серая лесная почва; С газ = 147,16e–0,302τ ( R ² = 0,8983) – чернозем выщелоченный. Время достижения 1 ПДК паров ДМА над почвами в этом случае примерно одинаково: 30 и 36 ч над СЛП и черноземом.

Послойное исследование почв на глубину 20 см через неделю пролива показало концентрирование ДМА. Максимальная концентрация была зафиксирована на первых площадках, где добавляли по 1 дм3

раствора в почвы. В черноземе на глубине 10–15 см концентрация ДМА в газовой фазе соответствовала 56,0 ПДК; в серой лесной почве на глубине ~20 см – 38,9 ПДК. При добавлении 0,2 дм3 раствора в черноземе на глубине 20 см ДМА обнаружен на уровне 4,2 ПДК; в серой лесной почве – 8,6 ПДК.

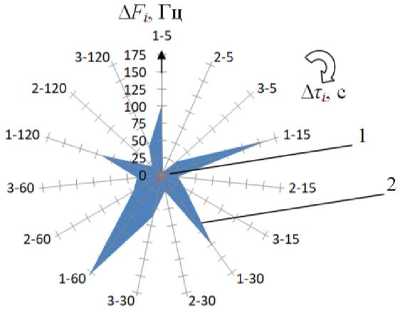

Качественное изменение ДМА оценивали по суммарному отклику матрицы пьезосенсоров. На рис. 4 визуализированы эталонные суммарные сигналы матрицы сенсоров, полученные для паров ДМА с концентрациями в околосенсорном пространстве 1,0 и 105 мг/м3. По осям диаграммы откладывали величины ΔF i (Гц) за время сорбции Δτ; по окружности – наиболее информативное с точки зрения кинетических особенностей сорбции время фиксирования соответствующего аналитического сигнала (5, 15, 30, 60, 120 с).

Рис. 4. Суммарный аналитический сигнал матрицы пьезосенсоров 1–3, полученный в моменты сорбции 5, 15, 30, 60, 120 с паров диметиламина с концентрациями в околосенсорном пространстве 1) 1 и 2) 105 мг/м3 Fig. 4. The total analytical signal of the piezosensor matrix 1–3 obtained at the moments of sorption of 5, 15, 30, 60 and 120 seconds of dimethylamine vapor with concentrations in the near-sensory space of 1 and 105 mg/m3

При снижении концентрации ДМА в околосенсорном пространстве уменьшается площадь диаграммы, а геометрия ее остается неизменной. Поэтому трансформацию ДМА в почвах удобно оценивать по %-му отклонению геометрии диаграммы от эталонного образца (Δ, %), что можно сделать с помощью любой программы распознавания образов ( Маслова и др., 2021 ).

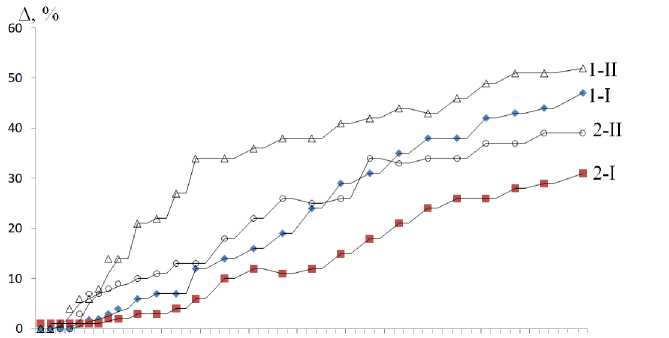

Динамика отклонения геометрии "отпечатков запахов" ДМА от эталонного образца, полученных над почвами в течение наблюдаемого периода, представлена на рис. 5. Установлено, что в реальных условиях качественный состав паров ДМА изменяется неравномерно: в первые часы, когда концентрация токсиканта на поверхности почвы еще велика, Δ→0 %. В случае незначительного пролива ДМА его трансформация начинается раньше и происходит интенсивнее. При прочих равных условиях в черноземе выщелоченном этот процесс протекает быстрее: через 7 суток ДМА преобразуется на 47–52 %, в то время как в серой лесной почве – на 31–39 %.

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 ВрвМЯ, ЧИС

Рис. 5. Динамика изменения геометрии "отпечатка запаха" паров диметиламина над черноземом выщелоченным (1) и серой лесной почвой (2) при объемах пролива 1 дм3 (I) и 0,5 дм3 (II)

Fig. 5. Dynamics of changes in the geometry of the "odor imprint" of dimethylamine vapors over leached chernozem (1) and gray forest soil (2) at strait volumes of 1 dm3 (I) and 0.5 dm3 (II)

На геохимических барьерах исследуемых разрезов почв "отпечаток запаха" ДМА за неделю от начала пролива изменился всего на 21 % (чернозем выщелоченный) и 14 % (серая лесная почва). Это можно объяснить отличием химического состава почв: слой гумуса способствует протеканию окислительновосстановительных процессов и более быстрой трансформации загрязнителей.

Заключение

В естественных условиях изучено поведение диметиламина после пролива в почвы различных типов. Установлено, что на трансформацию ДМА при постоянных температурах и влажности влияние оказывают типы почв и объемы пролива. При значительных объемах раствора ДМА через 7 суток в поверхностном слое чернозема выщелоченного и серой лесной почвы концентрация паров продолжает оставаться высокой (6–8 ПДК), при этом качественный состав паров ДМА изменяется на 47 % (над черноземом) и 31 % (над серой лесной почвой). Полученные результаты говорят о высокой стабильности ДМА в почвах.

Исследование срезов почв до 20 см показало накопление АХОВ на первых геохимических барьерах, причем концентрация в поверхностном слое ДМА превышала концентрацию на поверхности почв в ~3–9 раз. В поверхностном слое почв "отпечаток запаха" ДМА изменился на 14–15 %. Высокочувствительный пьезосенсорный датчик зафиксировал дрейф концентраций (±2 ПДК) ДМА над поверхностью почв, что говорит о его вторичной эмиссии из почв в течение длительного времени. Поэтому при исследовании стабильности и перехода АХОВ из почв в атмосферу необходимо учитывать фильтрацию загрязнителей в реальных почвах.

В результате проведенных исследований показана возможность применения пьезосенсорного анализатора газов типа "электронный нос" для оценки токсичности загрязнителей почв. Его мобильность, высокая чувствительность, экономичность, простота эксплуатации и обработки аналитических сигналов открывают широкие перспективы в исследовании поведения различных летучих химических веществ в объектах окружающей среды и на границе раздела их фаз. Благодаря миниатюрности и низкому энергопотреблению пьезосенсорный анализатор может быть использован в комплексе с беспилотным летательным аппаратом для дистанционной оценки загрязнения почв при авариях и утечках АХОВ. При необходимости методика может быть использована в лабораторных условиях, тогда эмиссию летучих веществ исследуют над керном грунта при постоянных условиях.