Методика оценки влияния инновационных детерминантов на устойчивое развитие промышленного предприятия

Автор: Рахимов А.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (83), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье изложена о методике оценки инновационных детерминантов на устойчивое развития промышленного предприятия. Автор приводят разные методы для оценки влияния инновационных детерминантов на устойчивого развития промышленного предприятия.

Экономика, методика, оценка, влияния, инновация, детерминанты, развития, устойчивое развитие, предприятия, промышленное предприятие

Короткий адрес: https://sciup.org/140292303

IDR: 140292303 | УДК: 33

Текст научной статьи Методика оценки влияния инновационных детерминантов на устойчивое развитие промышленного предприятия

Оценки влияния инновационных детерминантов на устойчивого развития промышленного предприятия на глобальном уровне представляет собой исключительно важную задачу.

Мировым сообществом накоплен значительный опыт проведения сравнительного анализа стран по темпам экономического роста. К наиболее известным межстрановым обследованиям относятся Европейский инновационный обзор (The European Innovation Scoreboard, EIS), Международный инновационный индекс (The Global Innovation Index, GII), а также международные индексы инновативности (The International Innovation Index, III), конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index, GCI,), экономики знаний (Knowledge Economy Index, KEI) и другие.

На уровне территориально-административных единиц (NUTS-единицы) стран Евросоюза и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) измерением инновационного развития является индекс Regional Innovation Scoreboard (RIS), на территории США – индекс Portfolio innovation index (PII). Структура региональных индексов RIS и PII отражает условия и результаты инновационной деятельности.

Обобщенная PII оценка уровня инновационного развития на основе данных обследования свыше 3000 территориальных единиц США рассчитывается как результат свертки четырех субиндексов, формирующихся из 5–7 показателей. Каждому из агрегированных индикаторов присваивается определенный вес: равным по вкладу блокам, среди которых человеческий капитал, экономическая динамика, занятость и производительность труда, в совокупности присваивается 90% в интегральном показателе и оставшиеся 10 % приходятся на блок, характеризующий экономическое благосостояние. Сравнительный анализ значений индекса PII позволяет сделать вывод об уровнях инновационного развития регионов США.

Сравнительный анализ стран Европейского союза и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) по оценкам эффективности инновационной деятельности (индексы ESI, RSI) проводится с использованием непараметрической методологии оболочечного анализа (Data Envelopment Analysis, DEA). Модели DEA- анализа применяются для оценки качества функционирования сложных социально - экономических систем и основываются на представлении показателей эффективности в виде соотношения между достигнутыми результатами (выходные параметры) и затраченными ресурсами (входные параметры).

Согласно общей методике проведения мониторинга инновационного развития, на территории стран Европейского союза и ОЭСР статистические показатели описывают факторы, оказывающие влияние на:

-

- инновационное развитие, включающее характеристики человеческих ресурсов (доля имеющего высшее образование населения в возрасте 25–64 лет в общей численности населения соответствующей возрастной группы и др.), финансовых ресурсов (ассигнования госбюджета на исследования и разработки, доля венчурного капитала в ВВП и др.);

-

- деятельность фирм, характеризующуюся расходами фирм на инвестиции (затраты коммерческих предприятий на исследования и разработки; и др.), структурой пред - принимательства (доля инновационных малых и средних предприятий (МСП); демография МСП и др.), показателями производительности (количество зарегистрированных патентов и др.);

-

- результаты инновационной деятельности, формируемые на основе данных о количестве инноваторов (доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные ин- новации в общем количестве МСП; доля инновационных фирм, у которых применение инноваций значительно снизили материала и энергоемкость; доля инновационных фирм, у которых применение инноваций обеспечило значительное снижение затрат на оплату труда и др.), и показателях эффективности использования инноваций (занятость в секторе наукоемких и высокотехнологичных производств; удельный вес продаж новых для рынка товаров в общем объеме продаж и др.).

Для определения развития инновационных детерминантов в промышленных предприятия существуют несколько методов, которые будут предложены ниже.

Комплексной оценки инновационной деятельности, как и комплексной оценки всей деятельности коммерческой организации, предпринимались многими экономистами, научные исследования которых связаны с инновациями. Доработаны многие теоретико-методологические вопросы, связанные с этой оценкой, предложены различные методики и показатели.

Методы оценки инновационных детерминантов на развития предприятия

|

Метод |

Суть метода |

Преимущества |

Недостатки |

|

Метод средних арифметич еских рангов |

Основан на ранжировании элементов по средней сумме баллов или рангов, выстав - ляемых экспертами каждому параметру, анализируемому в задаче |

Прост и распространен |

Не позволяет в полной мере рассматривать сущность факторов, оказывающих влияние на стратегию: это связано с тем, что если задан небольшой диапазон оценок, то альтернативы, которым выставляются одинаковые оценки, на самом деле могут отличаться друг от друга, и нужен дополнительный анализ |

|

Метод линейной свертки |

Основан на ранжировании альтернатив путем определения наибольшего показателя суммы произведений весовых коэффициентов критериев, получаемых экспертным путем, на значения этих критериев |

Удобен для применения в случае, когда критерии однородны и имеют единый эквивалент, согласующий их наиболее естественным образом |

Критерии могут быть разнородными и носить качественный характер, что затруднит их учет в линейной свертке |

|

Подход много - критериаль ной теории полезности (MAUT) |

Основан на определении функций полезности каждой альтернативы и выбор той, которая имеет наибольший показатель полезности при заданных условиях |

Можно математически оценить полезность, которую предлагает каждая альтернатива; можно определить, какую полезность дает каждый критерий |

Трудность построения общей функции полезности с увеличением числа критериев; трудность определения точных количественных измерений весов критериев, основанных на субъективных предпочтениях ЛПР |

|

Метод |

Суть метода |

Преимущества |

Недостатки |

|

Методы порогов несравним ости ELECTRE |

Основан на полном парном сравнении группы много - критериальных альтернатив посредством формирования индексов согласия и несогласия, которые определяют гипотезу превосходства одной альтернативы над другой на основании весов критериев |

Поэтапность выявления предпочтений ЛПР в процессе назначения уровней согласия и несогласия |

Самостоятельное определение ЛПР весов критериев может дать не совсем корректные результаты; метод трудоемкий, требует больших затрат времени |

|

Метод аналитичес кой иерархии |

Основан на выборе лучшей альтернативы посредством определения относительных значимостей попарно сравниваемых альтернатив, численно выраженных в виде векторов приоритетов, по всем критери ям, находящимся в иерархии |

Может применяться, когда эксперты не могут дать абсолютные оценки альтернатив по критериям, а пользуются более слабыми сравнительными измерениями; удается получить детальное представление о том, как именно взаимодействуют факторы, влияющие на альтернативы; процедуры расчетов рейтингов достаточно просты |

Достаточно трудоемкий процесс; возникает необходимость пересмотра данных для минимизации противоречий; субъективизм; дает только способ рейтингования альтернатив, но не имеет внутренних средств для интерпретации рейтингов, т. е. считается, что ЛПР, зная рейтинг возможных решений, должен в зависимости от ситуации сам сделать вывод |

|

Диалоговые методы |

Основаны на интерактивных человеко-машинных процеду - рах, которые ориентированы на преодоление многокритериальности и нечисловой природы оптимизируемых функций |

ЛПР принимает решение, используя не только свои предпочтения, но и основывается на результатах, предла гаемых компьютером |

Методы являются трудоемкими: требуют проведения нескольких итераций для выявления оптимального критерия |

|

Качествен -ные методы (вербальны й анализ) |

Применяются для решения задач, носящих неструктури - зованный характер, имеющие проблему уникальности выбора и имеющие качественные оценки альтернатив, сформулиро - ванные в словесной форме |

Простота задаваемых вопросов для ЛПР; декомпозиция задачи продол - жается до достижения необходимой степени детализации без потери ранее полученных от эксперта данных |

С увеличением числа альтернатив и критериев методы будут представлять собой сверхсложную задачу, в которой могут возникнуть большие ошибки |

Опыт зарубежных стран и выдающихся ученых доказательствуют о том, что, наиболее эффективным методом определение и оценки инновационный деятельности является метод аналитической иерархии.

Метод аналитической иерархии разработанный американским ученым Т. Саати, предполагает выбор лучшей альтернативы на основе определения относительных значимостей попарно сравниваемых альтернатив, численно выраженных в виде векторов приоритетов, по всем критериям, находящимся в иерархии. Метод состоит из следующих этапов:

-

1) определение проблемы и построение иерархии: цель (выбор лучшей альтернативы) — критерии выбора — альтернативы. Чем больше число уровней, тем больше должно быть построено матриц парных сравнений;

-

2) построение матриц парных сравнений для каждого элемента во всех уровнях. Матрица, представленная в форме табл. 1, строится по отдельному элементу (критерию) путем парных сравнений элементов (альтернатив) для определения степени доминирования одного элемента над прочими, которые, в целом, все взаимосвязаны с элементом верхнего уровня.

Степени доминирования одного элемента над другим численно определяются по шкале отношений. Верхний предел шкалы, ограниченный числом «9», объясняется психологической способностью человека производить качественные разграничения пятью определениями: слабый, равный, сильный, очень сильный и абсолютный. При этом можно принять компромиссные определения между соседними определениями, когда нужна большая точность. Оценка начинается с левого элемента матрицы. При оценке задается вопрос: насколько данный элемент (альтернатива) важнее, чем элемент (альтернатива), стоящий справа? При сравнении элемента с самим собой отношение равно единице. Если первый элемент важнее, чем второй, то используется целое число из шкалы (z), в противном случае используется обратная величина (1/z). Обратные друг к другу отношения заносятся в симметричные позиции матрицы, поэтому мы имеем дело с положительными обратно симметричными матрицами. Степени значимости определяются экспертами или самим ЛПР (Лицо, принимающее решение), которые при оценке основываются на опыте и знаниях, критериальном анализе ситуации и прогнозировании динамики данных.

-

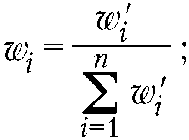

3) Определение векторов приоритетов. Из группы матриц парных сравнений формируется набор локальных приоритетов, которые выражают относительное влияние множества элементов на элемент примыкающего сверху уровня. Вычисляются локальные векторы приоритета обычно с помощью геометрического среднего, получаемого путем перемножения элементов каждой i-й строки и извлечения корня n-й степени, где n — число элементов в строке, т. е. число столбцов:

wi′ = (ei1 ei2 ... ein)1/n

Сам вес или вектор приоритета, элемента ( wi ) определяется путем деления каждого значения на сумму всех локальных векторов приоритетов:

Таблица 1. Матрица парных сравнений по критерию

|

Критерий i |

А 1 (альтернатива) |

А 2 (альтернатива) |

• •• |

Аn (альтернатива ) |

»v |

wi |

|

А 1 (альтернатива ) |

e 11 = a 1/ a 1=1 |

e 12 = a 1/ a 2 |

• •• |

e 1 n = a 1/ an |

( e 11 e 12 ... e 1 n )1/n |

®;/s®/ |

|

А 2 (альтернатива ) |

e 21 = a 2/ a 1 |

e 22 = a 2 / a 2=1 |

• •• |

e 2 n = a 2/ an |

( e 21 e 22 - e 2 n )1/ n |

i=1 |

|

• •• |

• • • |

• • • |

• •• |

• • • |

• • • |

• •• |

|

Аn (альтернатива ) |

en 1 = an / a 1 |

en 2 = an / a 2 |

• •• |

enn = an / an =1 |

( en 1 en 2 — enn )1/ n |

®n/5sV J=1 |

|

5®/ f=1 |

-

4) проверка согласованности каждой из рассматриваемых матриц. Для этого следует определить максимальные собственные значения, индекс

согласованности и отношение согласованности. В случае несогласованности матрицы парных сравнений ЛПР следует пересмотреть свои суждения.

Наибольшее собственное значение (число) матрицы суждений Xmax , представляет собой сумму произведений сумм элементов каждого j-го столбца на величину соответствующего вектора приоритета w i :

и

^ max 2 (^ 1/ "*" ^2; +1' ‘+ enj ) ®г '

Так как максимальное собственное значение лежит между наибольшей и наименьшей из строчных сумм, то согласованная матрица имеет собственное значение, равное сумме любого из ее столбцов.

Полную информацию о степени нарушения численной ( aij ajk = aik ) и транзитивной (порядковой) согласованности дает индекс согласованности, или однородности (ИС, ИО), который находится по формуле:

ИС= (λmax – n)/(n – 1), где n — размерность матрицы (число сравниваемых объектов).

Математическое ожидание индекса согласованности случайным образом составленной матрицы парных сравнений, которое основано на экспериментальных данных, называется случайным индексом согласованности (СИ).

Если разделить ИС на число СИ, получим отношение согласованности: ОС = ИС/СИ.

Если величина ОС более 10% (0,1), то она считается неприемлемой и ЛПР (Лицо, принимающее решение) нужно пересмотреть свои суждения.

Аналогично строятся матрицы парных сравнений по всем критериям.

-

5) Построение матрицы парных сравнений по альтернативам на основе сравнения критериев, которая представлена в табл. 2. Выставляется степень приоритетности конкретного критерия над другими критериями в рамках каждой альтернативы;

-

6) определение векторов приоритетов каждого критерия в рамках каждой альтернативы;

-

7) проверка согласованности каждой из рассматриваемых матриц парных сравнений по альтернативам;

-

8) иерархическое взвешивание (принцип синтеза).

Формально этап синтеза может быть представлен в виде определения произведений вектор-строк приоритетов альтернатив относительно рассматриваемых критериев, на вектор-столбцы важности самих критериев в рамках альтернатив. В общем виде это можно выразить в следующем виде:

W(Aj) - W(A/*) WH + W^^W^ +... +

+ И'(А/)«^...+ ИЧЛ/”)И'ь,.

где W (Aj) — значимость Aj альтернативы среди всех рассматриваемых альтернатив по всем критериям; W (Ajki) — значимость Aj альтернативы среди всех рассматриваемых альтернатив по ki критерию; Wk1 — значимость ki критерия в рамках Aj альтернативы среди всех рассматриваемых критериев;

-

9) ранжирование альтернатив на основе полученных

векторов значимости каждой альтернативы по совокупности критериев и выбор лучшей альтернативы.

Таблица 2. Матрица парных сравнений по альтернативе

|

Альтернатива j |

K 1 (критерий) |

K 2 (критерий) |

... |

Kn (критерий) |

®v |

wi |

|

K 1 (критерий) |

e11 = k1/k1=1 |

e 12 = k 1 / k 2 |

... |

e 1 n = k 1 / kn |

( e 11 e 12 … e 1 n )1/ n |

|

|

K 2 (критерий) |

e 21 = k 2 / k 1 |

e 22 = k 2 / k 2=1 |

... |

e 2 n = k 2/ kn |

( e 21 e 22 … e 2 n )1/ n |

|

|

.. . |

.. . |

.. . |

... |

.. . |

.. . |

... |

|

Kn (критерий) |

en 1 = kn / k 1 |

en 2 = kn / k 2 |

... |

enn = kn / kn =1 |

( en 1 en 2 … enn )1/ n |

/=1 |

|

,=1 |

МАИ позволит определить, какие альтернативы по совокупности критериев, описывающие достоинства каждой альтернативы по сравнению с прочими, являются лучшими для решения поставленной задачи.

Если при проведении МАИ один инновационный детерминант имеет весомое преимущество, весомый вектор значимости альтернативы по совокупности критериев, то данный детерминант признается доминирующим. Если несколько инновационные детерминанты имеют схожие показатели соотношений векторов значимости, то необходимы дополнительные исследования для выбора доминирующего.

Метод позволяет провести анализ проблемы и организовать ее обсуждение, оценить противоречивость данных и минимизировать их, оценить важность каждого фактора, оценить устойчивость принимаемого решения.

Список литературы Методика оценки влияния инновационных детерминантов на устойчивое развитие промышленного предприятия

- Кондаурова Д.С., Устойчивое развитие современного предприятия: Факторы обеспечения. Журнал: Экономика, организация и управление организациями, отраслями, комплексами. стр 67-74.

- Г. Е. Баженов, О. А. Кислицына. Инновационный потенциал - основа устойчивого экономического развития предприятия.

- Пряничников С. Б. Инновационные преобразования, как доминантный фактор обеспечения устойчивого развития предприятия.