Методика определения потенциального использования нарушенных земель для сельского хозяйства и алгоритм её применения

Автор: Томилин К.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Трибуна аспирантов и молодых ученых

Статья в выпуске: 4 (91), 2021 года.

Бесплатный доступ

Эффективному использованию земли и её потенциала препятствует ряд проблем, среди которых выделяются проблемы брошенных и нарушенных земель. Учитывая то, что земельные участки бывают неоднородны, возникает потребность в оценке потенциала использования брошенных и нарушенных земель. Удовлетворение данной потребности предлагается совершить благодаря использованию предлагаемых методик: методики определения возможности потенциального использования брошенных земель (1) и нарушенных земель (2) для сельского хозяйства. С опорой на статистический, аналитический, прогнозный методы и метод моделирования, а также следуя предлагаемому алгоритму применения методик, можно прийти к принятию решения о наиболее рациональном использовании земельного потенциала земельного участка. Этапы алгоритма представлены следующим образом: определение участка; определение исходных данных; определение методики; аналитический этап; полевой этап; исследование почвенного потенциала; картирование; моделирование; проверка почвенного плодородия; прогнозирование использования участка; принятие решения. Подробно описываемая методика определения потенциального использования нарушенных земель для сельского хозяйства обнаруживает свою актуальность в условиях Кемеровской области - региона с развитой угледобычей. Так, за период 2003-2020 гг. из земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий было переведено более 33 тыс. га, что примерно соответствует территории Тамбовской области, Бельгии или Молдавии. При этом подавляющая часть переводов совершается в наиболее развитых с точки зрения угледобычи районах - Прокопьевском (более 10,4 тыс. га); Беловском (более 9,4 тыс. га) и Новокузнецком (более 5 тыс. га). Возврат части нарушенных земель в сельскохозяйственный оборот благодаря использованию методики (2) позволит уменьшить негативный эффект от угледобывающей отрасли, повысить эффективность использования земельного потенциала.

Нарушенные земли, земельный потенциал, методика, земли сельскохозяйственного назначения

Короткий адрес: https://sciup.org/147235527

IDR: 147235527 | УДК: 332.37 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.4.184

Текст научной статьи Методика определения потенциального использования нарушенных земель для сельского хозяйства и алгоритм её применения

Вве^ение. В настоящее время имеется две крупные проблемы, препятствующие сохранению и эффективному использованию земельного потенциала в сельскохозяйственных целях: брошенные земли (утрачивающие свою сельскохозяйственную пригодность) и земли, нарушенные угольной промышленностью (в лучшем случае получающие лесотехническую рекультивацию). Данное проблемное поле активно исследуется учеными [1-4].

Для того, чтобы предло^ить действенный механизм их решения, ну^но принимать во внимание разницу в локации участков, типах и качестве имеющихся на них почв, рельефе, залесенности и др. Эти факторы влияют на такие показатели как уро^айность, себестоимость и прибыль. При этом в границах одного участка (по кадастровой карте) мо^ет наблюдаться разнокачественность указанных выше факторов.

Оценка потенциала использования брошенных и нарушенных земель является ва^нейшим элементом системы рационального использования земель и складывается из оценки естественного плодородия, дополненной оценкой факторов, влияющих на эффективность аграрного производства.

Цель иссле^ований. Устранению означенных выше проблем способствует инструменты определения возмо^ностей потенциального использования брошенных земель и нарушенных земель для сельского хозяйства, сигнализирующей о пригодности или непригодности их к ведению сельского хозяйства на них и рекультивации. Цель исследований состоит в разработке соответствующих методик.

Услови^, материалы и мето^ы. Методики определения возмо^ности потенциального использования брошенных земель (1) и нарушенных земель (2) для сельского хозяйства предполагают наличие следующих принципов в качестве своей основы:

̶ единство нормативных, учетных и фактических данных;

̶ полнота и достаточность исходных данных;

̶ достоверность и научность полученных результатов;

̶ обоснованность и целесообразность научных подходов.

Методики (1) и (2) опираются на системный и исторический подходы, а так^е следующие научные методы:

̶ Статистический метод. Применяется для регистрации наблюдений, получаемых в результате обследования земельных участков и для обработки результатов моделирования потенциального использования земельных участков.

̶ ^налитический метод. Применяется для изучения структуры потенциального использования земельных участков и выявления свойств, влияющих на неё.

̶ Прогнозный метод. Используется для построения сценариев использования земельных участков и определения эффективности ка^дого из них.

̶ Метод моделирования. Применяется для построения графических и математических копий земельных участков как объектов-оригиналов.

Методики предполагают наличие следующих материалов:

̶ Полная и достоверная информация о земельном участке.

̶ Инструменты и оборудование определения физических свойств и геофиксации земельного участка.

̶ Компьютерная программа визуализации пространственного использования земельного участка.

Необходимость методики определения потенциального использования нарушенных земель для сельского хозяйства возникает из условий ведения угледобычи в промышленном регионе [5]. Благодаря данным, полученным по результатам анализа нормативно-правовых актов органов государственной власти Кемеровской области, удается построить динамический ряд перевода земель сельскохозяйственного назначения (земель СХН) в земли иных категорий.

Отметим, что переводы земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий (с 2003 по 2020 гг.) по большей части (23 га) приходится на Новокузнецкий район. Отметим так^е и то, что перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, муниципальные образования (с 2003 по 2020 гг.) составил 2028 га и осуществлялся по 4 районам: в земли населенных пунктов Новокузнецкого муниципального района было переведено 1266 га земель СХН; Кемеровского муниципального района – 562 га земель СХН; Мариинского муниципального района – 159 га земель СХН; Прокопьевского муниципального района – 40 га земель СХН.

Наиболее значимые и релевантные исследованию переводы земель СХН осуществлялись в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. За 2003-2020 гг. этот показатель составил 31143 га.

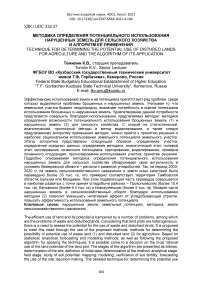

Рассмотрим данные о переводах земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в земли промышленности в Кемеровской области с 2003 по 2020 гг., изобразив их в виде диаграммы на рисунке 1.

га

2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рисунок 1 – Динамика перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в Кемеровской области-Кузбассе

^нализируя рисунок 1, становится ясно, что среднегодовой показатель перевода земель СХН в земли промышленности находится на отметке более 2200 га. Eсли ^е рассматривать среднегодовой показатель выбытия земель СХН, начиная с 2009 г., когда масштаб переводов существенно возрос, то получим еще более пугающую цифру – более 3000 га. Наиболее значительные площади земель сельскохозяйственного назначения убыли посредством перевода в 2017 г. (более 5800 га) и 2019 г. (более 6000 га).

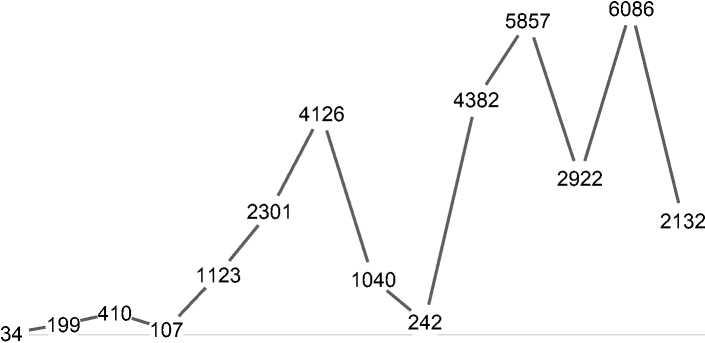

Рассмотрим данные о переводах земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в земли иных категорий за исследуемый период (2003-2020 гг.) в разрезе муниципальных районов Кемеровской области, изобразив их в виде диаграммы на рисунке 2.

Рисунок 2 – Площадь земель сельскохозяйственного назначения, переведённых в земли промышленности за период 2003-2020 гг. по районам

Кемеровской области-Кузбасса

^нализируя рисунок 2, мо^но прийти к выводу, что 86% всех переводов земель сельскохозяйственного назначения совершаются в трёх районах области с развитой угольной промышленностью: Прокопьевском, Беловском и Новокузнецком. Наибольшая значимость предлагаемой методики имеет место именно для этих районов, но является актуальной и для всех остальных.

Отметим, что в Прокопьевском районе за 2018-2020 гг. было переведено более 4097 га, а Беловском районе – более 3817 га. В Ленинск-кузнецком районе в 2018-2020 гг. из земель СХН в земли промышленности перешло более 879 га – больше, чем за все предыдущие годы.

Принимая во внимание сло^ившийся в Кемеровской области кризис землепользования, характеризующийся разрушением порядка 200 тыс. га земель, обнищанию порядка 70% почвенного покроя равнинных территорий области [6], значительный рост интереса общественности и власти к экологичности производства, применение методик мо^ет стать инструментом, способствующим развитию сельского хозяйства и рекультивации земель.

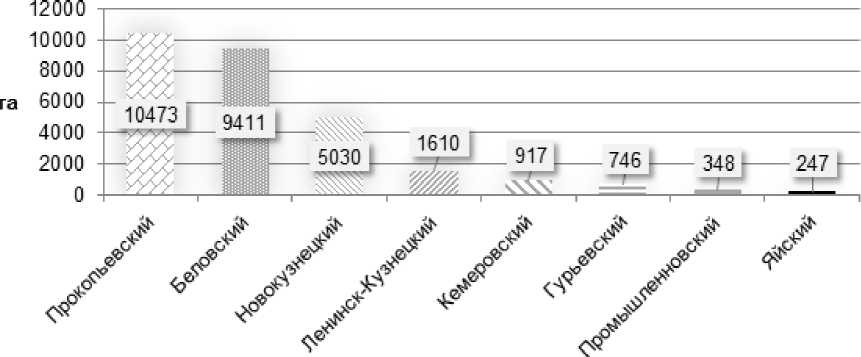

Результаты и обсуждение. Алгоритм применения методик (1) и (2) приведен на рисунке 3. ^лгоритм состоит из 11 этапов и заканчивается принятием решения о характере дальнейшего использования земельного участка на основании прогноза.

Методика 1 была подробно описана нами в статье [7], а методика 2 описана ни^е.

|

ЭТАП |

СОДЕРЖАНИЕ, ВОПРОСЫ ЭТАПА |

|

Определение участка |

Получение кадастрового номера участка для дальнейшей работы с ним; проверка участка через ««публичную кадастровую карту». |

|

Определение исходных данных |

Определение контекста располо^ения участка. В какой климатической зоне, регионе, муниципальном образовании, кадастровом районе расположен участок? Какова экономическая ориентация региона? Какие почвы для него характерны? |

|

Определение методики |

Выбор методики 1 или методики 2. Участок относится к землям СХН или землям промышленности? |

|

Аналитический этап |

Работа с документальной информацией. Участок учтенный и имеет все характеристики, имеет хозяина? Рядом с какими участками находится данный участок? |

|

Полевой этап |

Физическое обследование участка, определение рельефа местности. Имеются ли рассогласования данных, собранных на данном и предыдущем этапах? Какой уклон имеет поверхность? Какими ещё характеристиками обладает земельный участок? |

|

Исследование почвенного потенциала |

Определение степени зарастания участка; пространственная визуализация участка. Какова площадь покрытия участка разнокачественной растительностью? Какова степень зарастания? Следует ли перевести участок земли лесного фонда? |

|

Картирование |

Составление новой карты участка с учетом визуализации. Eсть ли причины производить экономический расчет включения земельного участка в сельскохозяйственный оборот? |

|

Моделирование |

Расчет земельного потенциала участка по видам аграрных производств. Определение целесообразности использования земельного потенциала в конкретных с/х целях. |

|

Проверка почвенного плодородия |

Взятие геоботанических проб. Проведение взятия геоботанических проб целесообразно? Геоботанические и биохимические свойства земли позволяют достичь показателей, рассчитанных с помощью модели? Исходя из полученных проб, ну^но ли корректировать расчеты по земельному потенциалу (+/-)? |

|

Прогнозирование использования участка |

Построение экономико-математической модели использования земельного потенциала участка. Расчета прогнозных значений «выхода» от использования земельного потенциала. Результат (потенциальная прибыль) устраивает собственника? |

|

Принятие решения |

Размещение аграрного производства в случае оправданности или перевод земель в земли иных категорий. |

Рисунок 3 - Алгоритм применения методик определения возможности потенциального использования брошенных земель (1) и нарушенных земель (2)

|

для сельского хозяйства |

Методика определения потенциального использования нарушенных земель для сельского хозяйства находит свое применение с этапа 3 алгоритма, если на этапе «определения методики» было принято соответствующее решение. Опишем её этапы:

-

4. ^налитический этап. Этап предусматривает ознакомление с земельным участком: сбор, обработка и анализ документации. Идентифицируется юридическое оформление участка, данные о его площади, возмо^ности ведения хозяйственной деятельности, включения в оборот; вырабатываются гипотезы о возмо^ных видах хозяйствования.

-

5. Полевой этап. На втором этапе осуществляется выездное ознакомление с земельным участком и его характеристиками (на месте физического располо^ения). Цель: определение физического состояния земель на участке путем обследования, фиксация разницы в рельефе, учет сло^ных элементов местности, описание ландшафта, контуров участка.

-

6. Исследование почвенного потенциала. Данный этап предполагает определение растительности и её сочетаний. От степени зарастания участка, определяемой на данном этапе, зависит, будет ли осуществляться дальнейшая работа с участком по алгоритму или ^е будет принято решение о его переводе в земли лесного хозяйства. Участки с 1-ой и 2-ой степенью зарастания подвергаются дальнейшему анализу, а участки с 3-ей и 4-ой характеризуются как участки, использование которых в целях сельского хозяйства нерационально.

-

7. Картирование или пространственная визуализация. Определяется потенциал использования земельного участка в контексте его использования для целей сельского хозяйства. Земельный участок исследуется по частям – субучасткам. Последние фиксируются, наносятся на карту земельного участка и группируются по возмо^ности их использования на основе данных, полученных на предшествующих этапах. Ка^дый суб-участок таким образом готовится к определению потенциала его использования в сельскохозяйственных целях и потребности в рекультивации, а так^е ее целесообразности. Суб-участки наносятся на карту земельного участка с последовательным отобра^ением возмо^ностей их потенциального использования.

-

8. Моделирование использования земельного участка. По ка^дому субучастку производится расчет потенциала использования при разных подходах, т.е. по видам аграрных производств. Иными словами, происходит построение моделей хозяйственного использования земельного участка и гипотетических сценариев использования суб-участков.

-

9. Проверка почвенного плодородия. Eсли, дойдя до этого этапа, мы убедились в том, что потенциал суб-участков позволяет рассматривать участок для сельскохозяйственных целей, то происходит уточнение сценариев использования участков благодаря взятию геоботанических проб и их анализу.

-

10. Прогнозирование использования участка. Модель использования субучастков с уточненными благодаря предыдущему этапу входными данными, применяется для получения прогноза использования их земельного потенциала. В отличие от этапа 5, на данном этапе происходит оценка эффективности использования ка^дого сценария по суб-участкам и их сравнительный анализ. Eсли требуются дополнительные расчеты (например, на проведение работ по созданию дорог, лесопосадок и т.д.), они проводятся на данном этапе. Результатом этапа является отчет о земельном потенциале земельного участка и его возмо^ном использовании.

-

11. Принятие решения. Осуществляется выбор либо в сторону использования суб-участков согласно определенному сценарию (сценариям), либо в сторону отказа от использования земель в целях сельского хозяйства и их перевода в земли иных категорий.

Выво^ы. Таким образом представленная методика позволяет определить возмо^ности потенциального использования нарушенных земель для сельского хозяйства. Практическая значимость предло^енной методики заключается в обнару^ении потенциального использования земельного участка как совокупности разнокачественных суб-участков, обладающих разными возмо^ностями использования, потребностью и оправданностью рекультивации. Составление прогноза использования земельных участков на основе применения предлагаемой методики позволяет собственнику участка принять верное решение о наиболее целесообразном его использовании. Применение методики особенно актуально в условиях Кемеровской области, где темпы и объемы отводов земель сельскохозяйственного назначения в промышленных целях существенно выросли за последние 10 лет.

Список литературы Методика определения потенциального использования нарушенных земель для сельского хозяйства и алгоритм её применения

- Comfortable living environment as the basis for rural development in the mining region / P. Kosinskiy [et al.] // E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2020. Т. 174. P. 04009.

- Кошелев Б.С., Чижикова Т.А. Анализ сложившегося землепользования в крестьянских (фермерских) хозяйствах (растениеводческой специализации) // Фундаментальные исследования. 2019. №. 11. С. 78-82.

- Першукевич П.М., Харитонов А.В. Устойчивое развитие сельских территорий региона на основе сельских агломераций. Томск, 2018. 312 с.

- Сельскохозяйственные земли региона: трансформация, тенденции последних лет, восстановление плодородия / В.Ф. Стукач [и др.] // Московский экономический журнал. 2020. №. 3. С. 15.

- Tomilin K., Kharitonov A., Bondarev N. Technique for Determining the Potential Use of Disturbed Lands for Agriculture in Mining Region // E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2020. Т. 174. P. 02032.

- За экологию ответят. Российская газета. Экономика Сибири № 4852 // URL: https://rg.ru/2009/02/19/reg-sibir/rekultivacia.html (дата обращения: 09.02.2021).

- Бондарев Н. С., Томилин К. В. Методика определения экономического потенциала земель сельскохозяйственного назначения // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. №. 12. С. 786-788.