Методика определения «топливных» окислов азота при пылеугольном сжигании

Автор: Клыш Р.А., Клыш Е.А., Бочкарев В.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.

Бесплатный доступ

На основании теоретического анализа предлагается методика расчета топливных окислов азота, учитывающих фракционный состав угольной пыли, время выделения летучих, содержание азота в топливе, температурный уровень в топке и т.д. Используя методику расчета топливных окислов азота, можно разрабатывать мероприятия по их снижению.

Топливо, окислы азота, угольная пыль, атомарный кислород, атомарный азот, выход летучих веществ

Короткий адрес: https://sciup.org/142148133

IDR: 142148133 | УДК: 621.181.7.:

Текст научной статьи Методика определения «топливных» окислов азота при пылеугольном сжигании

При горении органических топлив образуются окислы азота ( NO x ), которые в уходящих газах за котлом состоят на 90-95% из NO и на 5-10% из NO 2 .

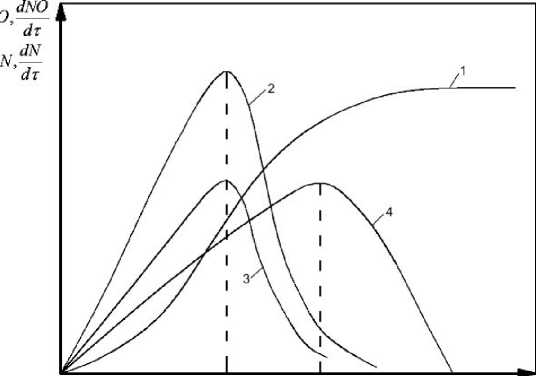

Результаты измерений концентраций NO x по длине факела при сжигании азотсодержащих топлив показывают, что вид кривой образования NO x во времени имеет S -образную форму, а скорость образования NO x характеризуется наличием максимума. Вследствие этого можно представить процесс образования «топливных» NO x во времени следующей схемой (рис. 1).

Рис. 1 Схема образования топливных окислов азота по длине факела:

1 – NO; 2 – dNO ; 3 – dN ; 4 – N; τ * – время, когда функция N имеет максимум d τ d τ

В первоначальный момент попадания топлива в топочную камеру ( т — 0 ) концентрация активного азота равна нулю (N = 0), поэтому и NO = 0. Затем начинается быстрый прогрев частиц топлива с выделением летучих веществ, в которых содержится активный азот в виде различных соединений, соединяясь с кислородом воздуха, он переходит в окись азота. В момент времени т т скорость выделения активного азота из топлива максимальна | dN т | _ max .

I dт Л=т т т m

В этой же точке т т наблюдается максимальная скорость образования NO ,т.е. Г dNO ) . Физический смысл этого заключается в том, что появление активного азота топ-

I i — max 7

/ dT ),„ т — т m лива и его расходование на образование NO происходят одновременно.

Как и в работе Я.Б. Зельдовича [1], образование NO при горении азотсодержащих топлив можно представить следующими элементарными реакциями, носящими цепной характер: k1

O + N 2 ^ O + N ;

k 3

k 2

N2 + O ^ NO + O, k4

где к 1 , к 2 - константа скорости (образования NO) прямых реакций, кмоль/м 3 • с ; к 3 , к 4 - константа скорости обратных реакций, кмоль/м 3 • с ;

O,N – концентрация атомарного кислорода и азота, кмоль м 3 ;

O 2 , N 2 – концентрация молекулярного кислорода и азота, кмоль м 3 .

Кривую 4 (см. рис.1), характеризующую скорость выхода активного азота из топлива во dN b

—1

ст . dN

. Если с < 0, b = 1, тогда функция d T

времени, в общем виде описывает функция---— a • т • e dT имеет максимум в точке тт — — b/c .

Анализируя размерность функции a -тъ • e~ с т , которая должна быть кмоль/м 3 , получим 32

размерность а кмоль/ м • с , показывающую интенсивность выделения активного азота из топлива в единице объема в единицу времени.

При высокой температуре горения безазотного топлива (Т>1800K) за счет образования ато- марного кислорода ( O2 ^O + O) из атмосферного воздуха протекает реакция (1) и следом за ней реакция (2). Атомарный азот может образовываться только при температурах выше 2300К из азота воздуха (N2 <А N + N) [2]. Принято считать [1, 3-6], что реакция (1) является определяющей при сжигании не содержащих азот топлив. В реакции (2), согласно [7-9], участвует как азот, образовавшийся в ходе реакции (1), так и активный азот топлива.

Учитывая относительно низкий температурный уровень в котельно-топочном процессе и то, что образование NO идет вдали от равновесия, обратными реакциями ( k3 , k4 ) можно пренебречь и рассматривать образование NO в динамическом аспекте. С момента тт скорость выделения азота снижается.

Скорость изменения концентраций компонент может быть представлена уравнениями:

dNO d T

— к 1 • N 2 • O + к 2 • O 2 • N ; кмоль/м3

dN — к, • N • O - Ц • O 2 • N + а • т ь • e с т ; кмоль/м3 • с, d T 1 2 2 2

где т - текущее время, с;

a • тъ • e ст - член, представляющий собой скорость выделения активного азота из топлива в эквивалентной форме атомарного азота, кмоль/м3 • с ;

a – коэффициент, характеризующий интенсивность выделения активного азота из топлива.

Для азотосодержащих топлив при Т<1800K реакция (2) может идти независимо от реакции (1) в результате образования активного азота из топлива.

Скорость протекания реакций образования «топливных» NO в результате упрощения (3) и (4) можно представить уравнениями:

dNO d T

= к 2 • О 2 • N ; кмоль/м 3 • с ;

----= - к 2 • О 2 • N + a • т ъ • e с т ; кмоль/м 3 • с .

d T 2 2

Последнее уравнение представляет собой результирующую скорость изменения концентрации атомарного азота, которое имеет вид линейного дифференциального уравнения первого по- рядка:

dN + P ( т ) • N = Q ( t ) . d T

Общее решение этого уравнения имеет вид:

J k 2 • О 2 • dT[

N = e cl + J a • Tm • e

— I

cT • efk 2 • O 2 • dT d T\.

Обозначим произведение к 2 • О 2 через % 2 , тогда к 2 • О 2 = % 2 ; с .

Для того чтобы решить уравнение (7), будем считать, что параметры а и % 2 по длине факела изменяются мало, а их величина пропорциональна среднеинтегральной температуре и поэтому значения а и % 2 принимаются постоянными на участке образования NO . Тогда на основании принятых допущений уравнение (7) после интегрирования записывается так:

N = e % 2 T [ с 1 + a J t ' • e с т • e % 2 T d T ] = e % 2 T [ c 1 + а j T b • e T ( % 2 c ) d T^ ; кмоль/м 3 .

Введем обозначение % 2 — с = т и получим:

N = e % 2 T [ с 1 + а J r " • em т d т ] ; кмоль/м 3 ;

где c 1 – постоянная интегрирования.

При b=1 уравнение (8) принимает вид:

N = e- % 2 т [ с 1 + a J t • e m T d T ] ; кмоль/м 3 .

В результате интегрирования (9) получим:

N = e % 2 т

т т

e с1 + a—т- (тт — 1) m2

; кмоль м 3 .

Исходя из начальных условий ( т = 0, N = 0 ) определим значение постоянной интегрирова-

ния c 1 , равное

c 1

a

.

m 2

Следовательно, зависимость концентрации активного азота во времени имеет вид:

N = e" % 2 т

тт ae

—У + a —;-(тт — 1)m2 m2

Подставим полученное значение N в (5)

dNO d T

= к 2 • О 2 •

a e 2 — [ 1 + em T ( т т — 1) ] ; кмоль/м 3 . m

a e 2 — [ 1 + em T ( т т — 1) ] ; кмоль/м3 • c . m 2

Далее из (10) можно определить образование во времени:

a • e

- X 2 T

m 2

[1 + e m ( m T — 1)Н d T .

После интегрирования

a • X 2

e

— CT

m 2

•

m — c2

•

( — c t — 1) +--- e

.— CT

—

e

, — X 2 T

c

X 2

Значение c 2 определяется из начальных условий.

a • X 2

m 2

—

^

22 m • c

—

,— C T

— C T

c 2

— C T

•t

— C T

—

c 2

— C T

—

e

,— X 2 T

^

— C T

—

m

— C T

2 m • c

c

2 m

, — C T

—

После преобразования получим выражение:

c 2

_ a • X 2

m • c 2

—

a • X 2

m 2 • c

a

X 2

—

- CT

^

+ c 2 ; кмоль/м 3 .

+ C 2 = 0 ;

e

- X 2 T

_a_ e -X 2 T + c 2 = 0 . m

Окончательная искомая зависимость между текущей концентрацией NO и временем такова:

m 2

e c 1

— C T

— C T

—

e

—

■ X 2 T

c

c

X 2

m • c c

—

m 2 • c

a

+ —; кмоль/:

м 3

m

При t = да , NO = NOK

NO к =

NO к =

Так как т m

где m = X 2

— CT

2 m

•

ec 1

—t

• CT

—

e

,- X 2 T

a • X 2

—

c

c

X 2

—

m

a

+ — ; кмоль/:

м 3

m 2 • c

a

X 2

—

X 2

m

;

m 2 • c

—, то с =

с

у

NO к = a

г

—

c = X 2

—

—

у

NO к = a

X 2

у

—

T m

--, тогда

T

m

—

X 2

у

—

X 2 • T m

T m

X 2 I

+

X 2 • T m

+

у

к

T m

X 2 + ~

к

T m

X 2 ^ Tm'

X 2 ^ T m

m

m 2

+ ,

m

X 2

к

у

X 2 • T m

г

• X 2

к

г

+--

T m

У

к

T m

X 2 +~

к

T m

+ X 2 •

T

m

;

У

NO к

2 _ 2

X 2" Tm + X2 Т + X2 • Tm + 1

к

X 2 +— | т к т m У

У

к

X22 •Tm1 + 2 • X2 • Tm + 1

X 2+г!

к lm У У

NO к

X 2 • T m

Г . л \2

X 22 • Т

/

m

Z 21 T m ±l ] т к Т m У

NO к

= a

т1

m к

NO к

= а-т 2

m

•

После преобразований формула для определения NOK имеет вид:

.

NO = a • т 2 ; кмоль/м 3 кm

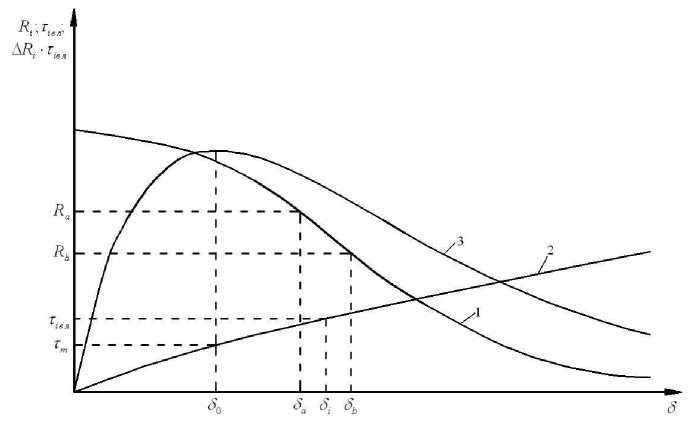

Рис.2. Способ определения 5 0 по зерновой характеристике угольной пыли:

1. R = f ( 5 ) 2. Т вл = f ( 5 ) 3. A R = f ( 5 )

Параметр T m , определяющий образование NO и N по ходу развития пылеугольного факела, рекомендуется рассчитывать в следующей последовательности:

-

1) построить рассевочную кривую R = f ( 5 ) угольной пыли (рис. 2) по остаткам на ситах

R 90 и R 200 по формуле R x = 100 e - bx ;

-

2) разбить полученную рассевочную кривую на части с шагом 5-10 мкм;

-

3) определить время выделения летучих ( т вл ) для частиц угольной пыли со средним размером 5 i по формуле [10]:

где Kвл - коэффициент, определяемый опытным путем для угля каждой марки; T s - среднеинтегральное значение температуры на участке образования NO ;

-

1) найти величину фракций размером ( δ b - δ a ) = δ i для всех частей зерновой характеристики, как ∆ Ri = Ra - Rb ;

-

2) определить произведение ∆ Ri ⋅ τ iвл и построить по полученным значениям кривую ∆ R i ⋅ τ iвв = f ( δ ) ;

-

3) определить δ 0 , соответствующее максимуму кривой ∆ Ri ⋅ τ iвв ;

-

4) определить время максимального выделения летучих ( τ m ) по формуле (11) для фракций размером δ 0 .