Методика определения уработки нитей основы в гобеленовых тканях

Автор: Акиндинова Наталья Станиславовна, Казарновская Галина Васильевна

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Технология и оборудование легкой промышленности и машиностроения

Статья в выпуске: 1 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью работы является разработка методики определения уработки нитей основы для проектирования новых современных тканей с использованием классических гобеленовых переплетений и гобеленовых переплетений нового вида. Разработана методика определения уработки основных нитей в гобеленовых тканях, использованная для создания технологии тканей новых гобеленовых структур, отличающаяся от существующих, во-первых, использованием в заправке на станке одного ткацкого навоя, во вторых, маневренностью замены вариантов колористического оформления, что позволило повысить производительность ткацкого оборудования; создан новый вид гобеленовых переплетений - смешанный гобелен, отличающийся от существующих сочетанием в своей структуре основных признаков основных и уточных гобеленов; получены математические модели, учитывающие влияние взаимных расположений нитей основы и утка в тканях сложного строения на уработку нитей основы, использование которых способствует снижению обрывности основных нитей в ткачестве. На основе результатов проведённых исследований разработаны алгоритмы, которые легли в основу впервые созданного программного продукта, позволяющего прогнозировать уработку основы по сводам гобеленовых тканей, сократить временные и материальные затраты на проектирование. Научная новизна работы заключается в разработке эффективной технологии, обеспечивающей выпуск конкуренто способных высокотехнологичных тканей новых гобеленовых структур заданного художественно-колористического оформления различного сырьевого состава.

Нити, переплетения, пряжа, основный гобелен, ткацкий станок, уработка, основа, уток, технология, мебельно-декоративные ткани, проектирование, структура, уточный гобелен, смешанный гобелен, геометрическая модель, обрывность

Короткий адрес: https://sciup.org/142184894

IDR: 142184894

Текст научной статьи Методика определения уработки нитей основы в гобеленовых тканях

TECHNOLOGY, TAPESTRY, THREADS, YARN, WARP, WEFT, LOOM, WEAVING, DESIGN, STRUCTURE, WARP TAPESTRY, WEFT TAPESTRY, MIXED TAPESTRY, GEOMETRIC MODEL, BREAKAGE, RUNNER LENGTH

The aim is to develop a methodology for determining of warp runner length to design of the new modern fabrics with using classic tapestry weaves and tapestry weaves of a new kind.

The technology of tapestry of new structures has been developed, which differs from the existing, first, by using a single warp beam on a loom, secondly, by maneuverability of replacement options of color design, that improving the performance of weaving machinery; has been developed a new kind of tapestry weaves - mixed tapestry, differs from existing warp and weft tapestries by a combination in its structure the main features warp and weft tapestries; created mathematical models which takes into account the influence of arrangements of warp and weft threads in fabrics of a complex structure on runner length of warp threads, the use of which helps to reduce breakage of warp threads in weaving; scientific researches formed the basis of the created software product, which allows: to visualize and correct the appearance of tapestry fabrics, to forecast warp runner length of different systems, reduce time and material costs for design. The scientific novelty of this work is to develop an effective technology for the production of competitive high-tech tapestries of new structures given artistic and coloristic design of different raw material content.

альные затраты на проектирование. Научная новизна работы заключается в разработке эффективной технологии, обеспечивающей выпуск конкурентоспособных высокотехнологичных тканей новых гобеленовых структур заданного художественно-колористического оформления различного сырьевого состава.

Одной из самых перспективных с точки зрения художественно-колористического оформления структур тканей является основный гобелен, от выпуска которого отказываются из-за сложности исполнения, больших временных, трудовых и материальных затрат. Заправка и их выработка сопряжены с определёнными трудностями, так как нити основы и утка располагаются в ткани не в обычном порядке – одна рядом с другой в одном слое, а в параллельных слоях, расположенных один над другим, для каждого из которых предусмотрена своя система основы и утка. При этом уработка нитей в слоях может отличаться. Нити основы, имеющие существенную разницу в уработке, необходимо навивать на разные навои для предотвращения остановов ткацкого станка вследствие провисания нитей с меньшей уработкой. Это усложняет процесс заправки и выработки ткани, а также и работу самого ткацкого станка. В связи с этим проектировщику рисунка необходимо учитывать разницу значений уработки нитей, навитых на один ткацкий навой. Производство современных отечественных гобеленовых тканей требует обновления теоретических и методических подходов в области их разработки и проектирования, создания выразительных фактур, универсальных технологичных структур и программных продуктов, обеспечивающих быструю смену ассортимента, сокращение расходов и повышения производительности ткацкого оборудования. Поэтому проведение теоретических и экспериментальных исследований, направленных на разработку новых инновационных высокоэффективных технологий, которые смогут обеспечить производство импортозамещающих и конкурентоспособных гобеленовых тканей, является актуальной научно-практической задачей.

Целью данной научно-исследовательской работы является разработка методики определения уработки любой нити основы в основном и смешанном гобеленах.

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи:

-

• произведён анализ закономерностей расположения нитей в гобеленовых тканях;

-

• разработаны новые классические гобеленовые переплетения и гобеленовые переплетения нового вида;

-

• выявлены и систематизированы возможные взаимные расположения основных и уточных нитей в разработанных переплетениях по продольным разрезам тканей;

-

• установлено влияние взаимных расположений нитей в основном и смешанном гобеленах на уработку нитей основы с помощью полученных математических моделей;

-

• разработана инструкция к методике, включающая виды характерных продольных разрезов выделенных групп нитей в основном и смешанном гобеленах и соответствующие им полученные математические зависимости ура-ботки основных нитей от плотности по утку и фактических диаметров нитей в ткани;

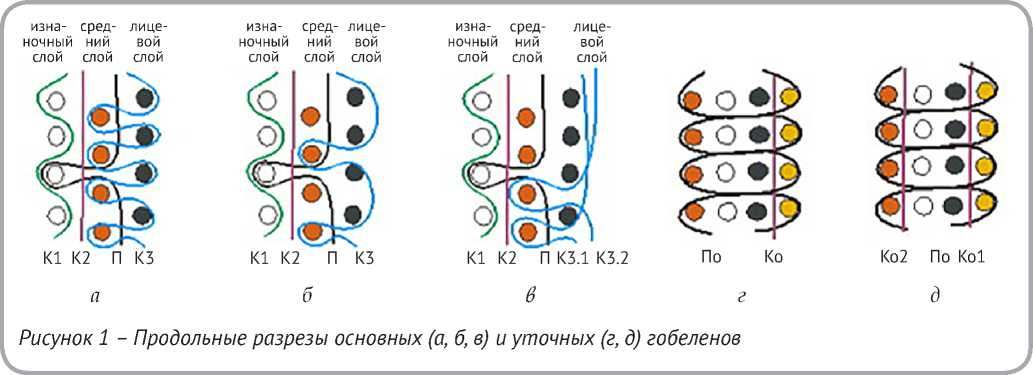

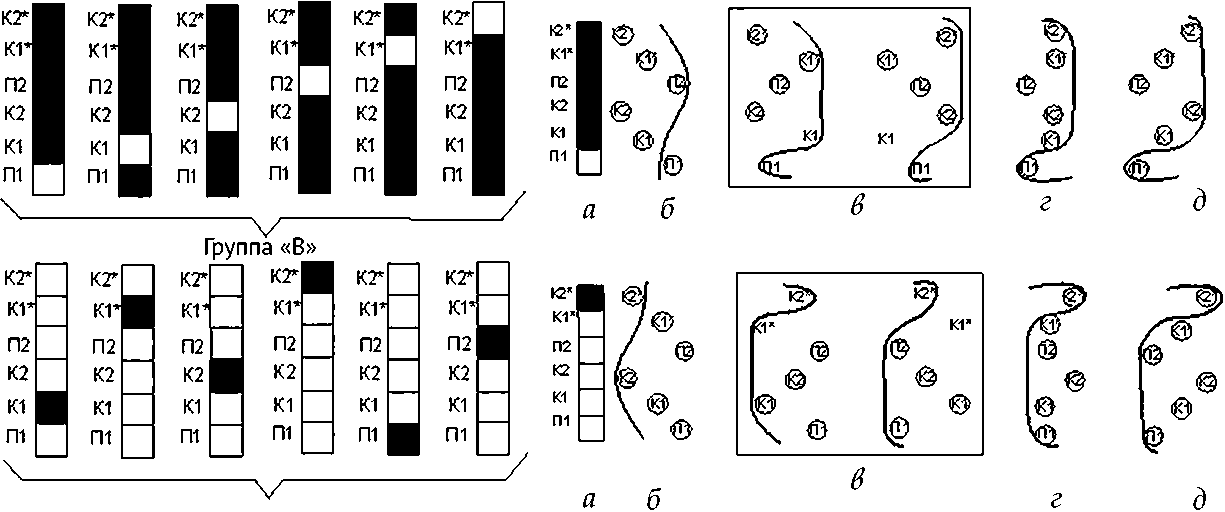

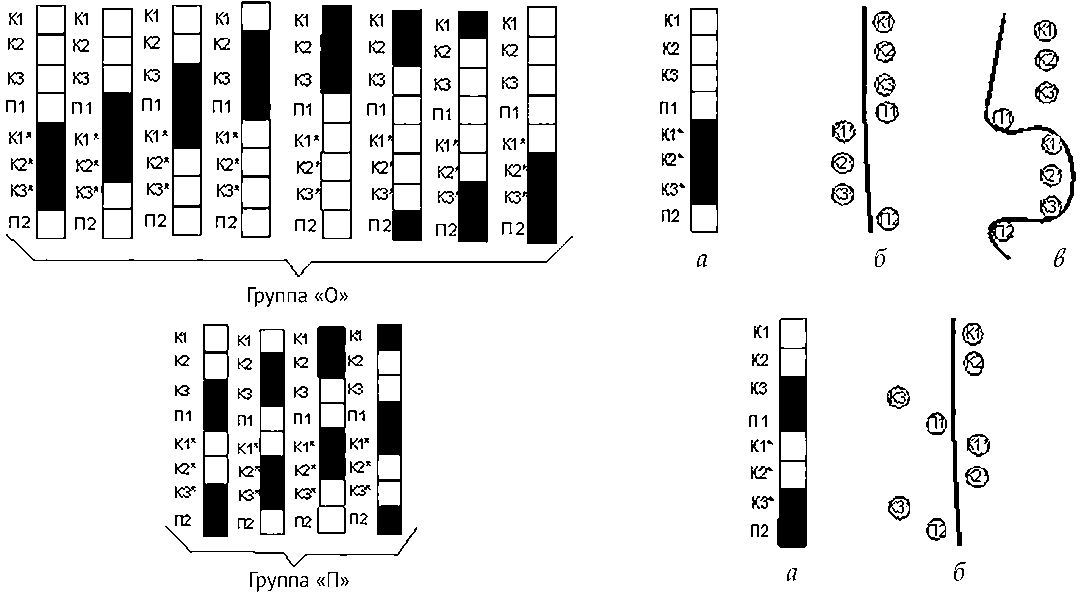

Классический и смешанный основные гобелены, продольные разрезы которых представлены на рисунке 1, отличаются друг от друга лишь переплетением нитей лицевого слоя. В классических основных гобеленах лицевая поверхность рубчатая, репсовидная (а) . Наряду с рубчиковым, в лицевом слое используется полотняный эффект поверхности (б) , который образуется за счёт смещения настилов коренной основы над коренными утками в шахматном порядке, переплетающейся с прижимными по полотняному переплетению. В смешанных основных гобеленах (6) в лицевом слое применяют переплетения главного класса, их производные, комбинированные переплетения без нарушения структуры основного гобелена. Таким образом, отличия заметны только на лицевой стороне ткани. Смешанные основные гобелены не предполагают

сочетания в одной ткани двух структур.

Кроме основных известны уточные гобелены. Их характерной особенностью является то, что все цветовые эффекты на внешних сторонах ткани выявлены исключительно нитями утка. В строении уточного гобелена могут принимать участие от 2-х до 8-ми систем уточных нитей и от 2-х до 3-х систем основных нитей, которые делятся на коренную (К) и прижимную (П). В структуре одностороннего уточного гобелена (г) принимает участие одна система коренной основы, в двухстороннем – две системы коренных основ (д) .

Установлены недостатки известных гобеленов, которые должны быть минимизированы при создании универсальных и высокотехнологичных гобеленовых переплетений нового вида:

для основных гобеленов свойственны сложность заправки станка и проектирования рисунка, повышенная обрывность основных нитей вследствие неравномерности их уработки, большие временные затраты на подготовку основы к ткачеству; уточные гобелены ограничены в колористическом оформлении количеством используемых утков, их выработка характеризуется низкой производительностью ткацкого оборудования из-за высокой плотности по утку. Необходимость использования двух навоев в заправке станка из-за большой разницы в уработках прижимной и коренных основ характерны как для основного, так и для уточного гобеленов.

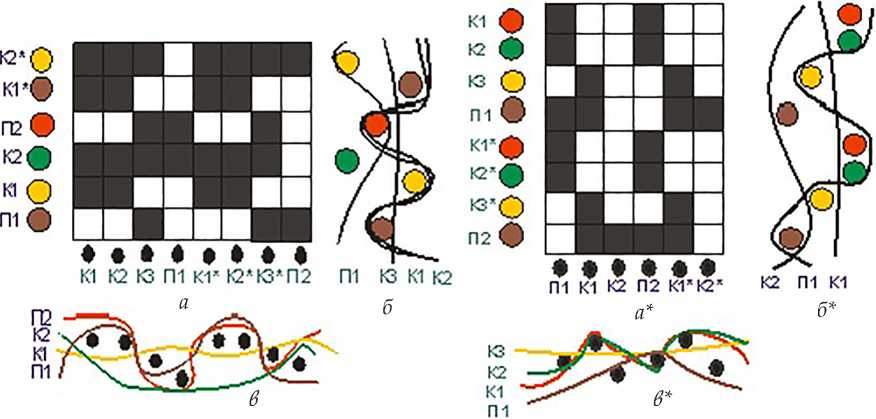

Разработан новый вид переплетений [1, 2], позволяющих сочетать две структуры гобеленов в одной ткани (рисунок 2), что достигается путём

Рисунок 2 - Модельные переплетения ( а , а* ), продольные разрезы

( б , б* ), поперечные разрезы ( в , в*)

основного и смешанного гобеленов

поворота на 90º по часовой стрелке переплетения основного гобелена. В результате такого поворота основные настилы становятся уточными, уточные – основными. Структуру такой ткани предложено называть смешанным гобеленом, так как в ней сочетаются признаки как основного (трёхслойное строение, наличие коренных и прижимных систем основы и утка), так и уточного гобеленов (цвет создаётся в основном настилами утка).

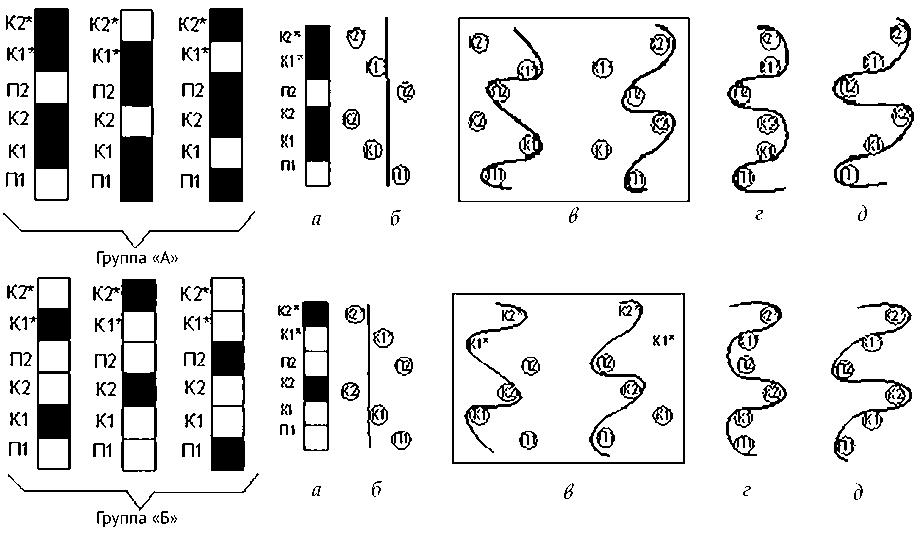

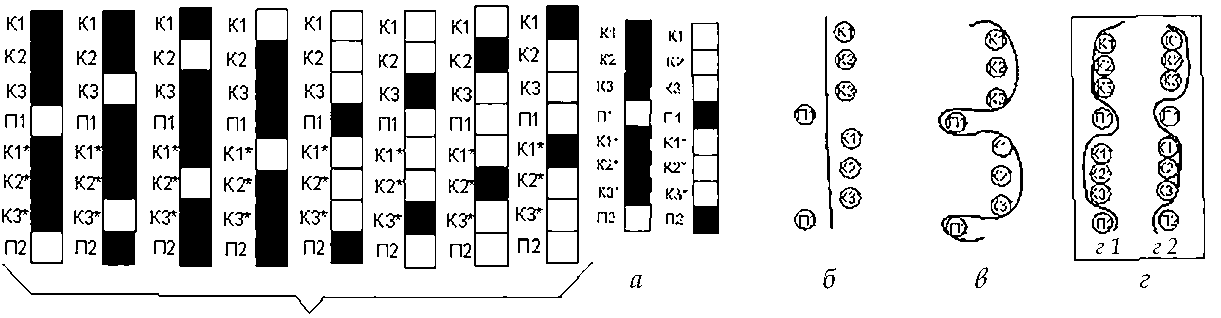

Впервые произведена систематизация взаимных расположений нитей основы и утка в основном гобелене, для чего построено и проанализировано 14 переплетений, включающих все возможные для данной структуры варианты расположения нитей [3]. В результате – отдельные нити, характеризующиеся одинаковым количеством и чередованием основных и уточных перекрытий в пределах раппорта, объединены в восемь групп, обозначенных буквами русского алфавита от «А» до «З», для каждой из которых построены все возможные виды продольных разрезов. Детальный анализ изгибов нитей позволил сделать вывод, что группы, в графических изображениях нитей которых расположение основных и уточных перекрытий является не- гативным, необходимо объединять попарно, так как уработки соответствующих им нитей будут одинаковыми. Так образовано четыре объединённых группы, названия которых соответствуют названиям первых групп в каждой из образованных пар: «А», «В», «Д», «Ж». Определено, что существует семь основных вариантов расположения нитей в основном гобелене, к которым можно свести все остальные, что позволит определять уработку любой нити основного гобелена по её принадлежности продольному разрезу определённой группы. На рисунке 3 представлены графические изображения (а) и продольные разрезы (б - д) вдоль нитей основы, принадлежащих группам «А» и «Б» объединённой группы «А».

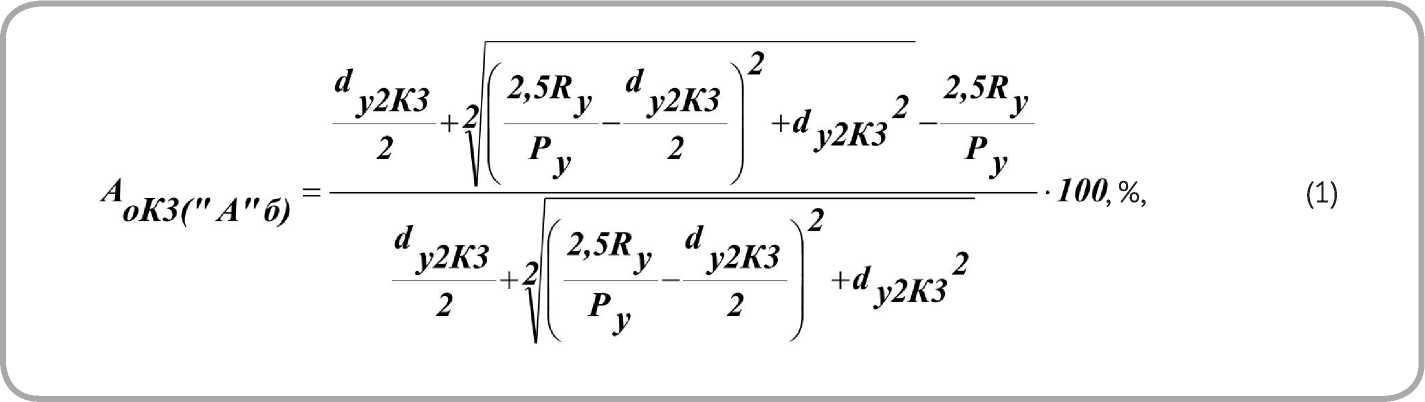

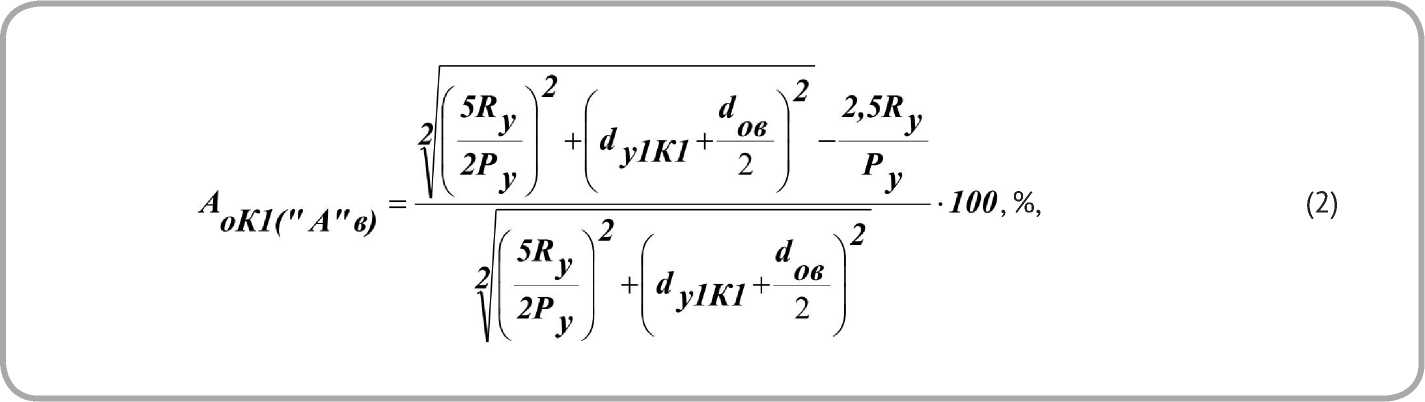

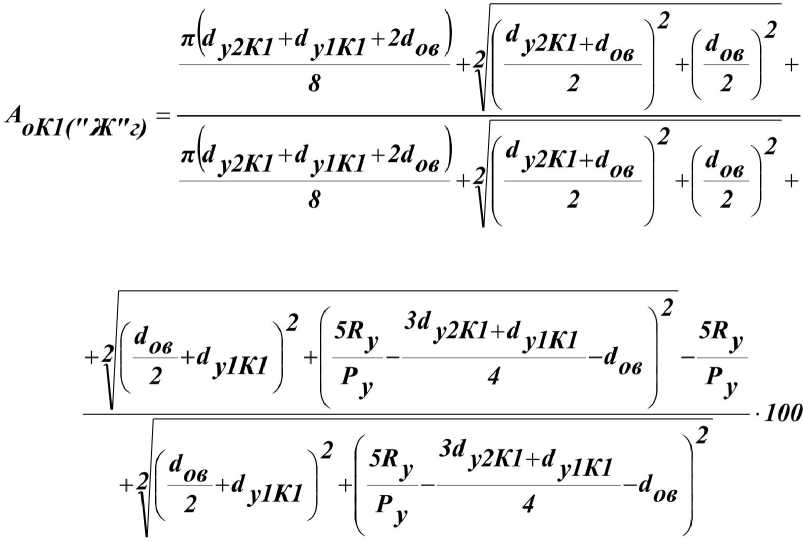

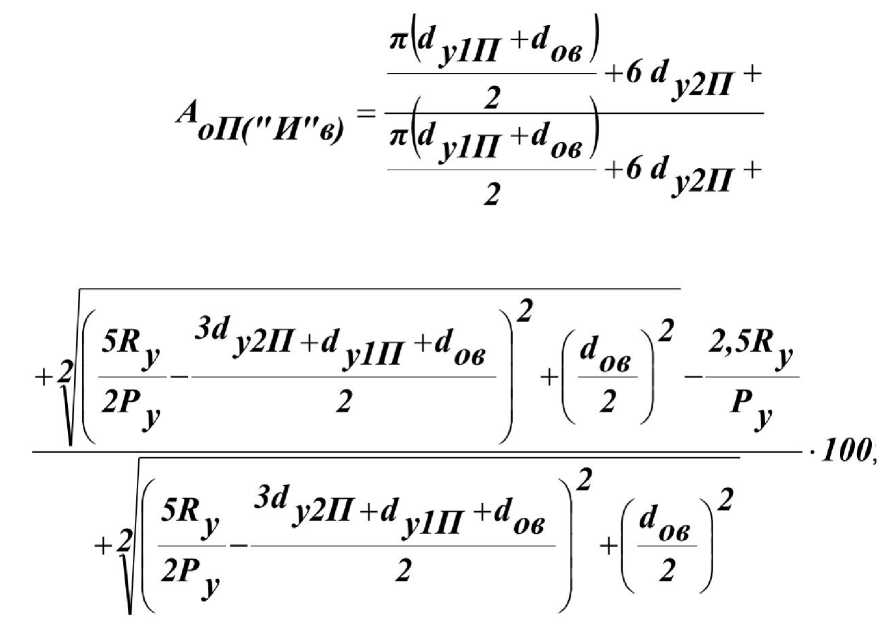

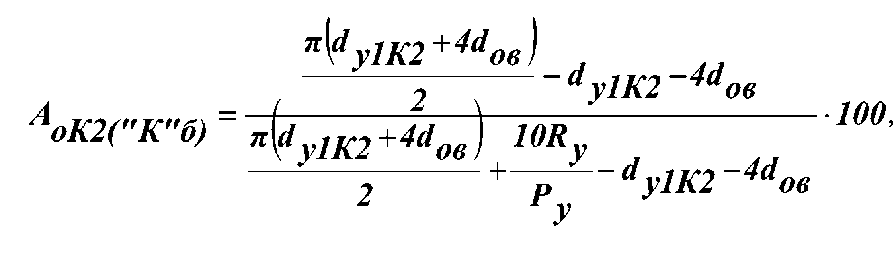

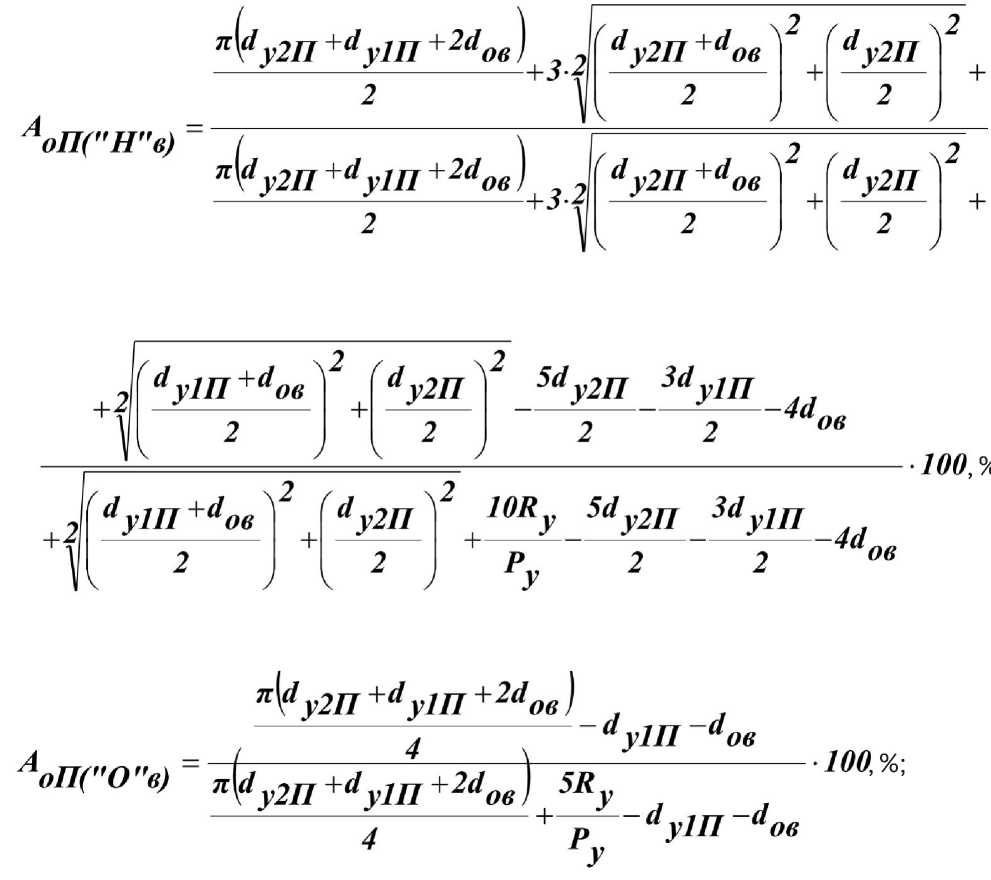

Предварительный анализ срезов тканей позволил построить геометрические модели их строения вдоль основных нитей для определения математических зависимостей уработки основы от плотности по утку и фактических диаметров нитей в ткани [4, 5]. Выведены формулы для определения уработки нитей основы, продольные разрезы которых принадлежат группе «А». Формула (1) соответствует разрезу вида (б) , формула (2) - разрезу вида (в) :

Рисунок 3 – Графические изображения нитей основы объединённой группы «А» и соответствующие им

продольные разрезы

где Ró – раппорт переплетения по утку, нитей; Pó – плотность ткани по утку, нит./10 см; dó2Ê3 – фактический диаметр прижимного утка в ткани при пересечении его с основой К3, мм;

где dов – фактический диаметр нитей основы по вертикали, мм; dó1Ê1 – фактический диаметр коренного утка в ткани при пересечении его с основой К1, мм.

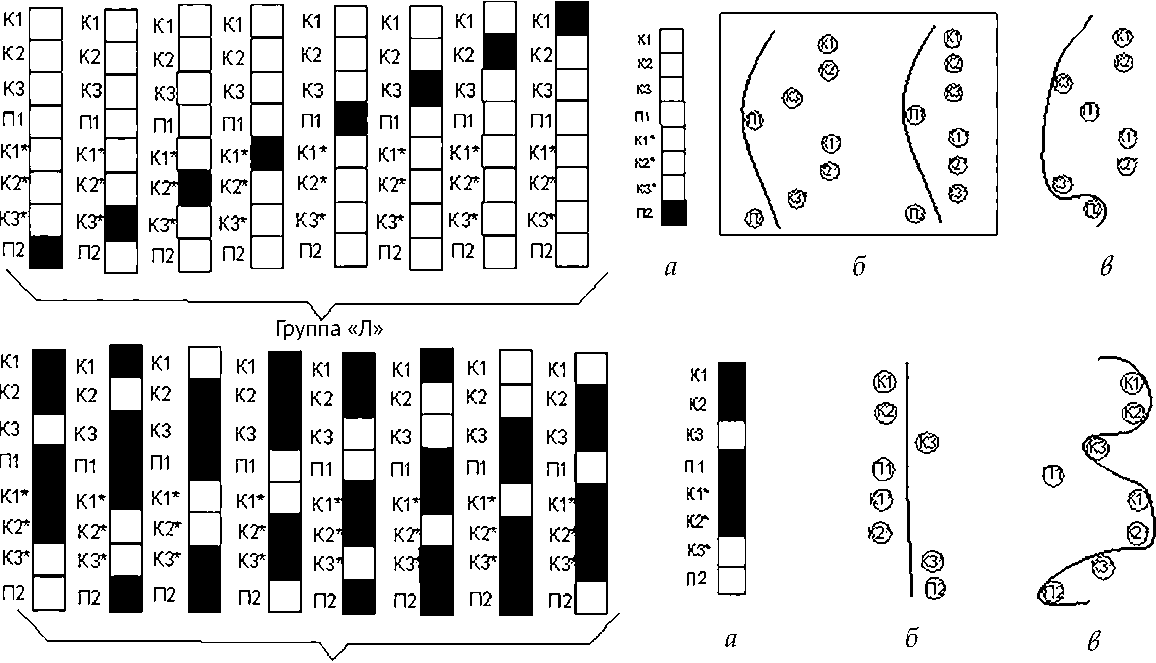

Графические изображения и возможные продольные разрезы нитей, принадлежащих объединённой группе «В», приведены на рисунке 4.

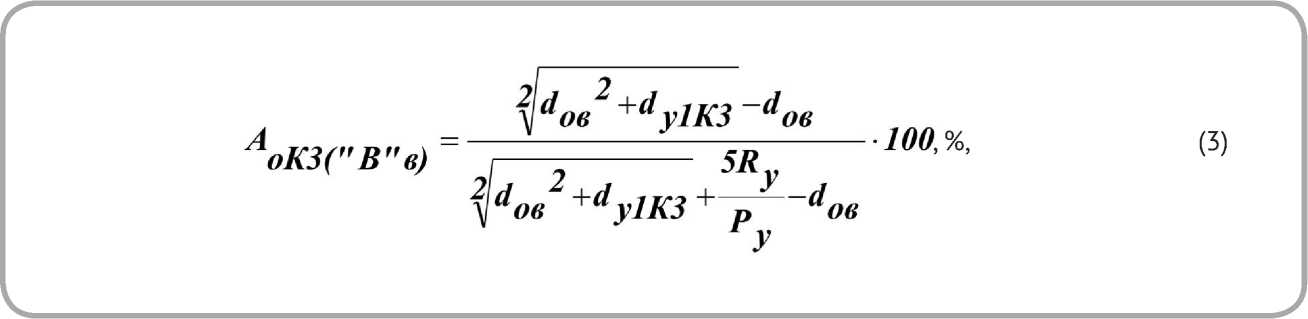

Детальный анализ продольных разрезов показал, что наиболее характерным из них является разрез вида (в) . Уработка нитей, соответствующих данному разрезу, определяется по формуле

Группа «Г»

Рисунок 4 – Графические изображения нитей основы объединённой группы «В» и соответствующие им продольные разрезы

dy iK3 — фактический диаметр коренного утка в ткани при пересечении его с основой К3, мм.

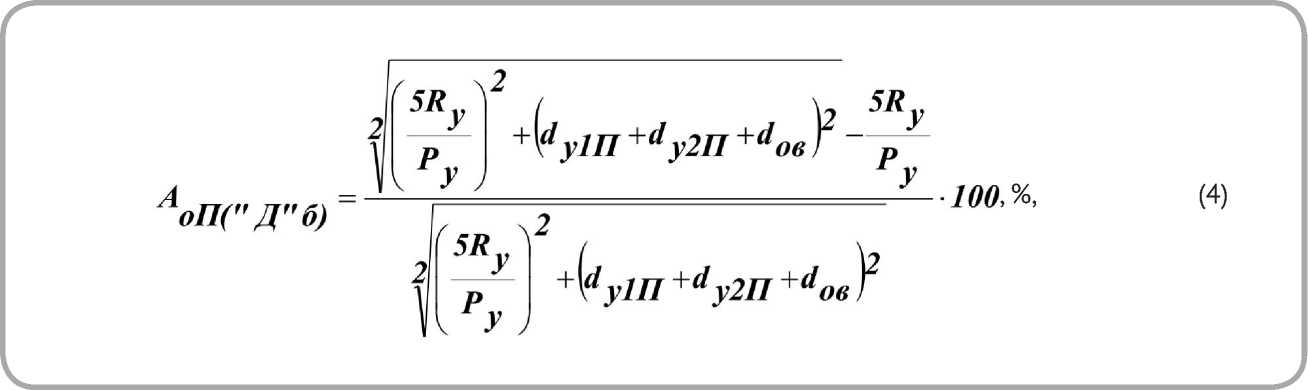

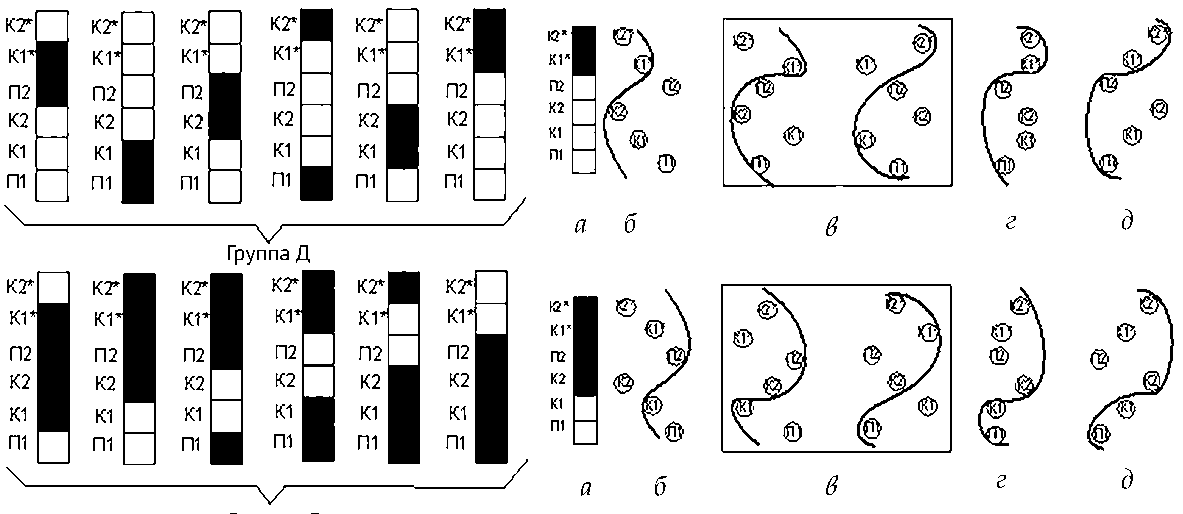

В объединённой группе «Д» (рисунок 5) определено два вида продольных разрезов, к которым сводятся все остальные с точки зрения длины и, соответственно, уработки нити в пределах раппорта. Это разрезы вида (б) и (в) .

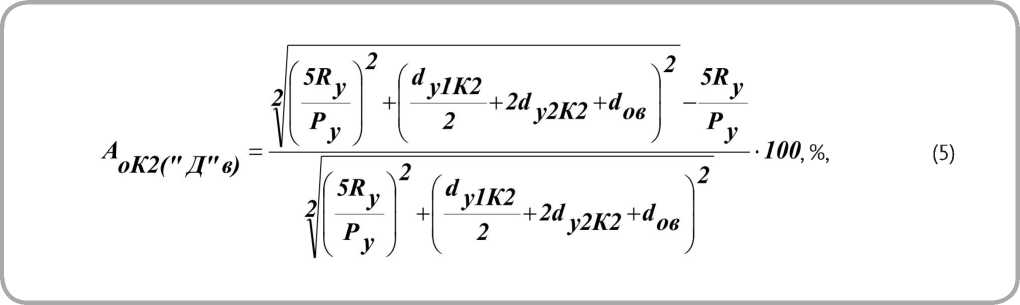

Формулы уработки этих нитей имеют вид:

где dy1n - фактический диаметр коренного утка в ткани при пересечении его с основой П, мм; dy2n - фактический диаметр прижимного утка в ткани при пересечении его с основой П, мм.

Группа «Е»

Рисунок 5 – Графические изображения нитей основы объединённой группы «Д» и соответствующие им продольные разрезы

где dy1K2 — фактический диаметр коренного утка в ткани при пересечении его с основой К2, мм; dy2K2 — фактический диаметр прижимного утка в ткани при пересечении его с основой К2, мм.

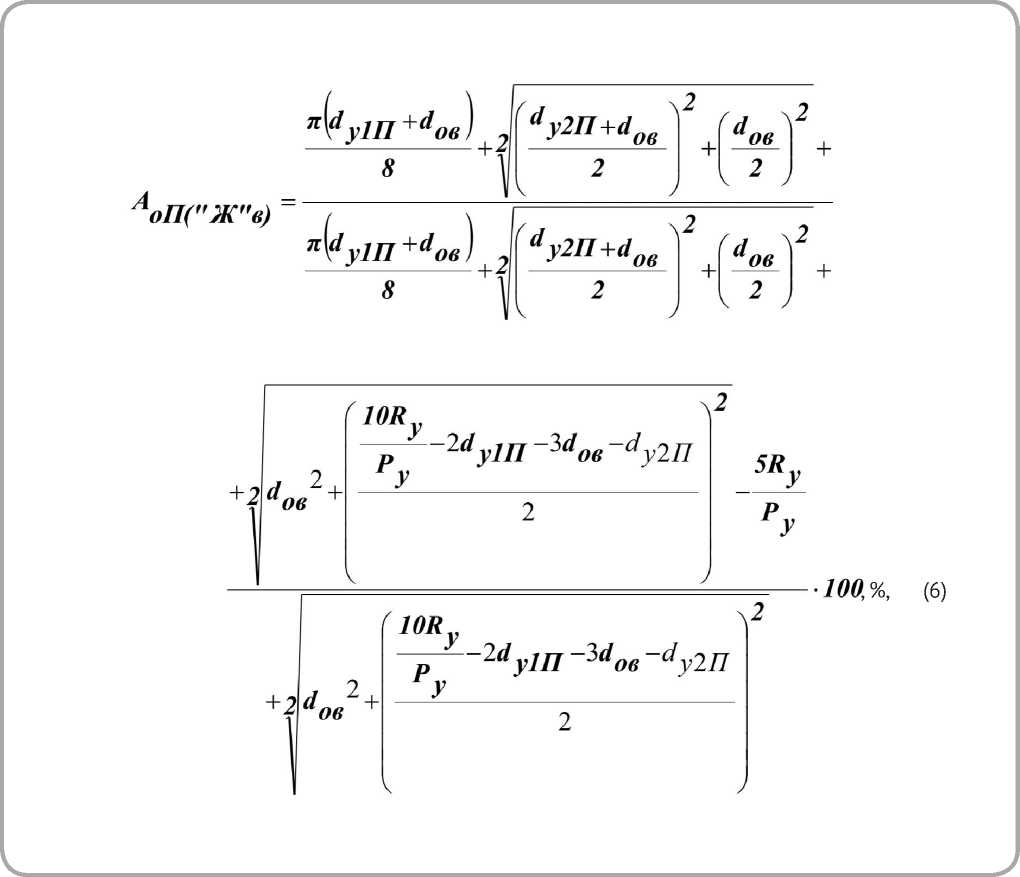

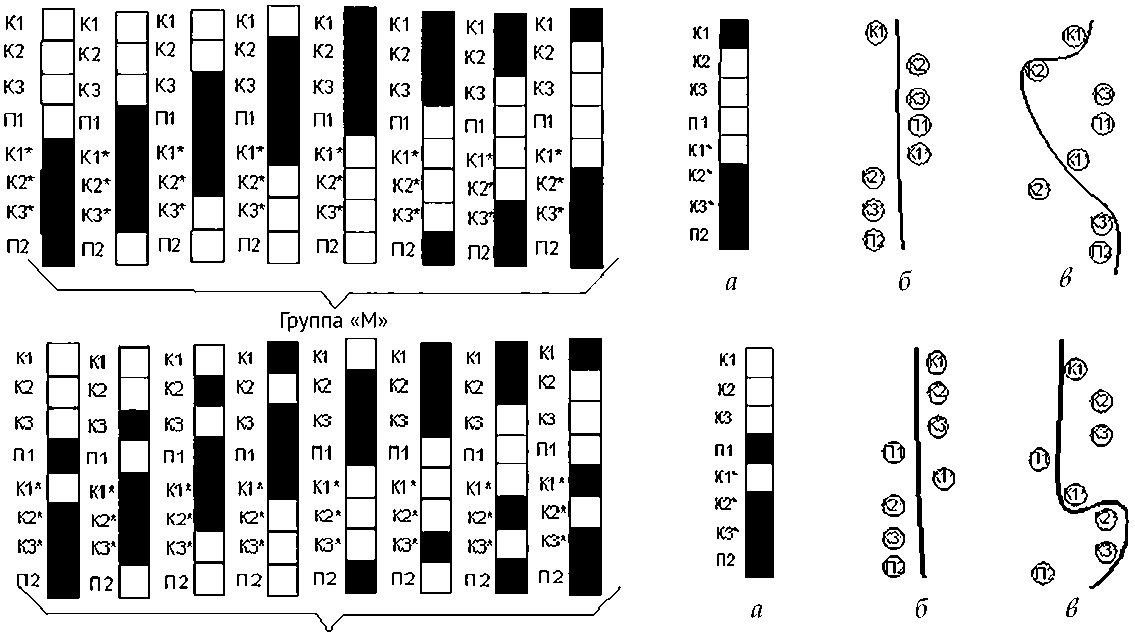

Графические изображения и продольные разрезы нитей объединённой группы «Ж» представлены на рисунке 6.

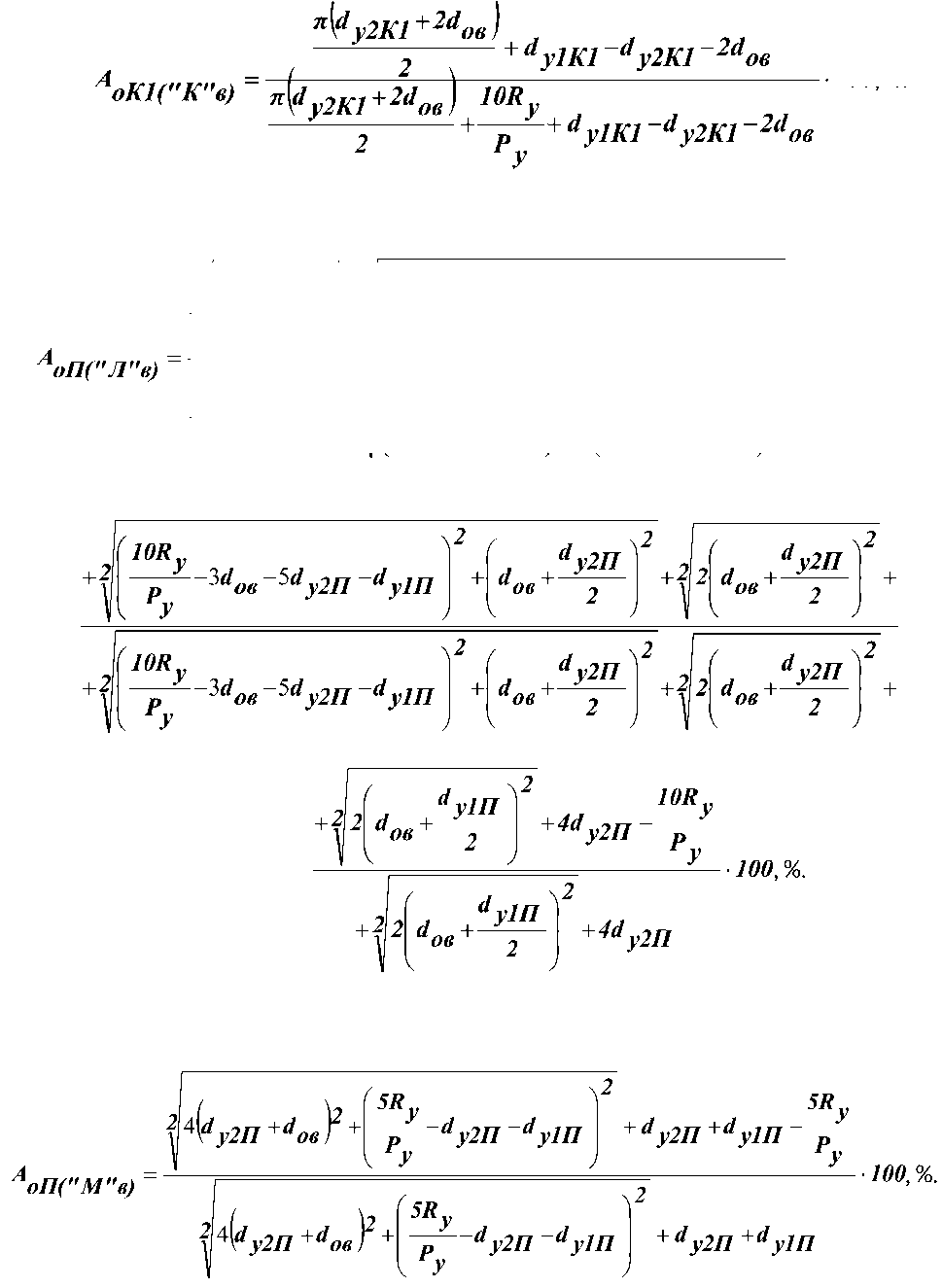

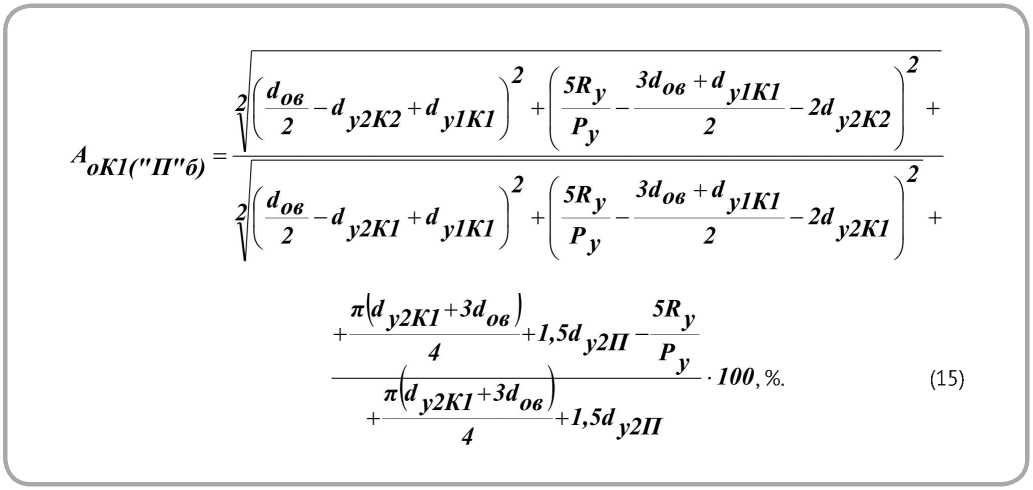

Математические зависимости уработки нитей наиболее характерных разрезов группы имеют вид:

Группа «З»

Рисунок 6 – Графическое изображение ( а ) и продольные разрезы ( б - д ) нитей основного гобелена

объединённой группы «Ж»

, %, (7)

где d ^ 2K1 - фактический диаметр прижимного утка в ткани при пересечении его с основой К1, мм.

Определено, что разрезы вида «Д» в гобеленовых переплетениях отсутствуют. Благодаря систематизации нитей разработано пять новых переплетений основного гобелена, состоящих из наиболее характерных графических

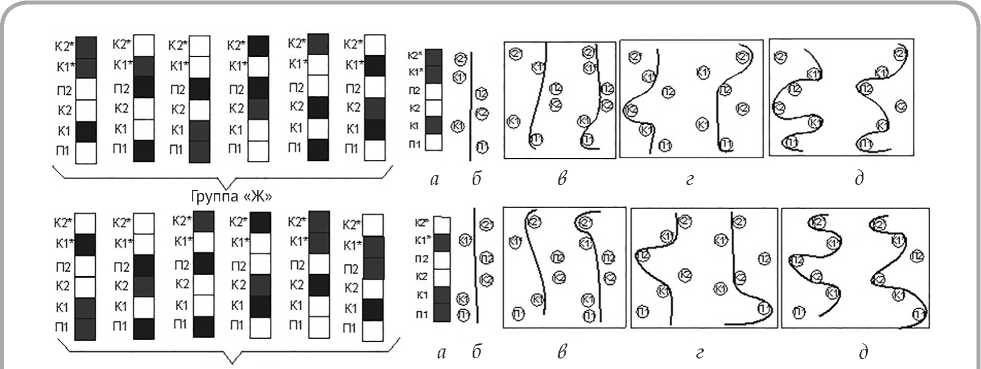

изображений основных нитей, принадлежащих к каждой из выделенных групп, на их базе построены переплетения смешанного гобелена. Произведён анализ тканей переплетений смешанного гобелена, в результате систематизированы их продольные разрезы; нити смешанного гобелена, графические изображения которых являются негативными по отношению друг к

другу и перекрывают в одинаковой последовательности одно и то же количество утков, объединены в семь групп, обозначенных буквами русского алфавита от «И» до «П». На рисунках 7 – 10 представлены графические изображения (а) и возможные продольные разрезы (б, в, г) для основных нитей, принадлежащих группе «И». Все группы проанализированы с точки зрения изменения уработки основы в зависимости от её расположения в слоях; определено девять основных вариантов продольных разрезов, к которым можно свести все остальные, что позволит

определять уработку любой нити в смешанном гобелене. Получены формулы (8–15) уработки нитей, принадлежащих характерным продольным разрезам.

Теоретическая систематизация взаимных расположений нитей в гобеленовых тканях позволила определить 16 вариантов продольных разрезов нитей, отличающихся друг от друга уработкой: 7 – для основного гобелена и 9 – для смешанного.

Определено, что разница максимального и минимального значения уработки в пределах

Группа «И»

Рисунок 7 - Объединённая группа «И», графические изображения ( а ) и продольные разрезы ( б - г ) нитей

смешанного гобелена

Группа «К»

Рисунок 8 - Объединённая группа «К», «Л», графические изображения ( а ) и продольные разрезы ( б , в ) нитей

смешанного гобелена

Группа «Н»

Рисунок 9 – Объединённая группа «М», «Н», графические изображения ( а ) и продольные разрезы ( б , в )

нитей смешанного гобелена

%.

%;

100 , %.

|

л^у2П +doe, 4 |

+^ |

dy2n~dyin 2 |

2 |

+ |

d у2П+с1 уШ 2 |

2 1 |

2 |

doe V 2 j |

2 + |

|

Ady2H+doe, 4 |

+2 |

dy2n~dyin 2 \ > |

2 |

+ |

dy2n+dyin ' 2 < > |

2 1 |

2 |

doe к 2 V |

2 + |

раппорта переплетений основного гобелена составляет от 1,8 до 13 %, что может вызывать затруднения при работе станка с одного навоя, а именно – остановы, связанные с провисанием нитей основы, имеющих меньшую уработку. Рас- пределение цветовых эффектов жаккардового рисунка в этом случае необходимо продумывать с учётом разницы уработки нитей в слоях в различных переплетениях. Это занимает существенное количество времени.

Рисунок 10 – Объединённые группы «О», «П», графические изображения ( а ) и продольные разрезы ( б , в )

нитей смешанного гобелена

.

Разница между максимальным и минимальным значением уработок нитей основы в пределах раппорта переплетений смешанного гобелена составляет от 0,5 до 2,8 %, что является допустимым для нитей, навитых на один ткацкий навой.

Для определения уработки нитей на участке переплетения основного или смешанного гобеленов необходимо выполнить действия:

-

1. Построить рисунок исследуемого переплетения и продольный разрез ткани;

-

2. Определить принадлежность графического изображения отдельных нитей и соответствующих им разрезов выделенным группам;

-

3. Определить линейную плотность и сырьевой состав (коэффициент сырьевого состава), найти диаметры основы и утка на паковке по формуле Ашенхерста:

-

4. Определить форму поперечного сечения нитей основы и утка, выбрав коэффициенты деформации нитей при их пересечении с основами каждого свода, рассчитать фактические диаметры нитей в ткани по формулам

dn = 0,1C2j0JT , мм, (16)

где C - коэффициент, зависящий от сырьевого состава волокнистого материала, структуры нити и способа её получения; T - линейная плотность нити, текс;

— doe = don* Пов , мм,(17)

dor = don^ Пог , мм,(18)

do, = d,n •т., мм,(19)

где ηов – коэффициент, учитывающий деформацию поперечного сечения нити основы в ткани по вертикали; don , d , n - диаметры нитей основы и утка на паковке, определяемые по формуле (16), мм; ηог – коэффициент, учитывающий деформацию поперечного сечения нити основы в ткани по горизонтали; т , - коэффициент, учитывающий деформацию поперечного сечения нити утка в ткани.

При расчёте необходимо учесть следующее:

-

• указанные формулы используются без изменения, если в ткани нити основы имеют эллипсообразную форму поперечного сечения, а нити утка – круглую;

• если форма поперечного сечения нитей обеих систем – эллипс, то при расчёте диаметра утка в ткани ( d , ) значение коэффициента деформации т , , подставляемое в формулу (19), определяется как среднее между коэффициентами деформации нитей по вертикали и по горизонтали:

т , = ( П ув + Л ув )/2 , (20)

-

• если форма поперечного сечения нитей обеих систем – круг, то при расчёте диаметров основы по математическим зависимостям (17), (18) принимается равенство коэффициентов смятия по горизонтали и по вертикали ( П в = П ог = Т )

-

5. При использовании указанных формул необходимо подставлять диаметры уточных нитей с индексами, соответствующими обозначению определяемой нити основы.

-

6. Рассчитать значения уработок нитей по формулам, соответствующим найденному виду продольного разреза.

Разработанная методика определения ура-ботки нитей основы в основном и смешанном гобеленах легла в основу технологии тканей новых гобеленовых структур, отличающейся от существующих использованием одного навоя в заправке ткацкого станка, благодаря наличию в структуре тканей гобеленовых переплетений нового вида, подбор которых производится с учётом выравнивания уработки нитей в слоях. Данная технология обеспечивает выпуск конкурентоспособных тканей широкого ассортимента из нитей и пряжи различного сырьевого состава, позволяет снизить обрывность нитей основы в ткачестве, повысить производительность ткацкого оборудования, сократить длительность процесса проектирования.

ВЫВОДЫ

-

1. Установлено влияние возможных взаимных расположений нитей основы и утка в тканях сложного строения на уработку нитей основы с помощью полученных математических моделей, что позволяет прогнозировать значения ура-ботки нитей основы в основном и смешанном гобеленах, оптимизировать структуру ткани и тем самым снизить обрывность основных нитей в ткачестве, повысить производительность ткацкого станка.

-

2. Разработанная методика легла в основу технологии мебельно-декоративных тканей новых гобеленовых структур и программного продукта [6], позволяющего рассчитывать значения уработки нитей основы в зависимости от структурных характеристик ткани, проектировать гобеленовые ткани различного сырьевого состава, свойств и параметров строения с выровненными значениями уработок нитей по слоям.

-

3. Методика успешно апробирована при разработке и изготовлении гобеленовых тканей с использованием ткацких станков различных конструкций.

Список литературы Методика определения уработки нитей основы в гобеленовых тканях

- Казарновская, Г.В, Акиндинова, Н.С. (2005),Мебельные ткани с использованием пряжи из короткого льняного волокна, Вестник Витебского государственного технологического университета, 2005, Вып. 7, С. 39-42.

- Акиндинова, Н.С., Казарновская, Г.В. (2010), Гобеленовая ткань, пат. 13714 Респ. Беларусь, МПК D 03D 25/00, D 03D 11/00, заявитель и патентообладатель УО «Витебский государственный технологический университет», № а 20080910, заявл. 2008.07.10, опубл. 2010.02.28, Официальный бюллетень Государственного патентного ведомства Республики Беларусь, Нац. центр интеллектуальной собственности, 2010, № 5, С. 111.

- Акиндинова, Н.С. (2012), Структура современных гобеленовых тканей, Вестник Витебского государственного технологического университета, 2012, Вып. 23, С. 7-18.

- Акиндинова, Н.С., Казарновская, Г.В. (2012), Параметры строения гобеленовых тканей новых структур, Вестник Витебского государственного технологического университета, 2012, Вып. 22, С. 7-12.

- Казарновская, Г.В., Акиндинова, Н.С. (2007), Определение уработки нитей в гобеленовых тканях новых структур с использованием пряжи из короткого льняного волокна, Вестник Витебского государственного технологического университета, 2007, Вып. 13, С. 47-53.

- Акиндинова, Н.С., Казарновская, Г.В., Иваненков, Д. А. (2014), Автоматизированное проектирование гобеленовых тканей новых структур, Вестник Витебского государственного технологического университета, 2014, Вып. 26, С. 7-16.