Методика определения величины утилизационного сбора для выведенной из эксплуатации самоходной техники

Автор: Игнатов Владимир Ильич, Дорохов Алексей Семенович, Герасимов Валерий Сергеевич, Денисов Вячеслав Александрович

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье приведены результаты исследований, целью которых являлось определение одного из важнейших параметров, обеспечивающих возможность формирования в России системы утилизации отходов от выведенной из эксплуатации материалоемкой техники и оборудования - оптимальной величины утилизационного сбора. Целью статьи является определение данного параметра для самоходной техники. Обзор исследований, касающихся обращения с отходами производства и потребления в странах-лидерах в этом направлении и России, позволил проанализировать варианты решения данной проблемы, а также модели экономического сопровождения систем утилизации выведенной из эксплуатации техники в России и за рубежом. Показано, что до настоящего времени в России отсутствует методика определения оптимальной величины утилизационного сбора. Материалы и методы. Для решения поставленной задачи разработаны методика, алгоритм и компьютерные программы. Необходимая информация была получена в 12 регионах России в процессе анкетирования предприятий агропромышленного комплекса, использующих сельхозтехнику и технику специализированных производств, а также в полевых испытаниях на агропредприятиях, использующих эту технику; раскрыты методы ее обработки. В статье приведен перечень параметров, обеспечивающих разработку алгоритма и компьютерных программ, с помощью которых была определена оптимальная величина утилизационного сбора. Результаты исследования. Разработанные методика, алгоритм и компьютерные программы позволили определить оптимальную величину утилизационного сбора для создания системы утилизации самоходной техники. Показано, что по мере становления системы утилизации выведенной из эксплуатации техники эта величина будет снижаться. Результаты работы были использованы при разработке постановления Правительства России. Обсуждение и заключение. Полученные результаты показали, что утилизационный сбор влияет на конкурентоспособность самоходной техники. Рассмотрены как положительные, так и отрицательные стороны завышения введенного в России утилизационного сбора на транспортные средства. Доказана необходимость создания системы утилизации транспортных средств, экономическую базу которой в полной мере может обеспечить введенный в России утилизационный сбор.

Утилизация отходов, утилизационный сбор, выведенная из эксплуатации техника, система утилизации, утилизация сельскохозяйственной техники

Короткий адрес: https://sciup.org/147220604

IDR: 147220604 | УДК: 631.3.076 | DOI: 10.15507/2658-4123.029.201901.124-139

Текст научной статьи Методика определения величины утилизационного сбора для выведенной из эксплуатации самоходной техники

За относительно короткий, по меркам истории, период времени количество жителей Земли увеличилось в 3,9 раза и продолжает расти. Если в 2000 г. население планеты составляло 6 251 млн. человек, то к июлю 2015 г. – уже около 7 256 млн. В настоящее время каждый житель планеты ежедневно «производит» в среднем 1,5–2 кг отходов потребления, поэтому проблема утилизации отходов приобрела социальное значение, особенно для мегаполисов.

Мировое сообщество в течение ХХ в. увеличило производство продукции машиностроения более чем в 100 раз, США – более чем в 300 раз, Япония - более чем в 500 раз1, и в последние годы объем производства увеличивается. Для производства продукции машиностроения к настоящему моменту из недр Земли извлечено природных ресурсов столько же, сколько люди извлекли их за всю историю своего существования. При этом образовалось огромное количество отходов производства, в том числе и от отслужившей свой срок техники. Общеизвестно, что в настоящее время многие страны (Германия2, Япония [1], Поль-ша3 и др.), природные ресурсы которых ограничены, повторно используют до 95 % компонентов, входящих в состав отходов. На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам4 президент России В. В. Путин сообщил, что в России накопилось около 100 млрд. т неутилизированных отходов производства и потребления и предложил создать действенный механизм их утилизации, поскольку показатель использования полезных компонентов отходов в России намного ниже, чем за рубежом.

В значительной мере это связано со спецификой организационно-экономических принципов, изменившихся после распада СССР. В советский период система рециклинга отходов в СССР была одной из самых эффективных в мире и служила примером для большинства стран5. Однако за последние 30 лет страны-лидеры, используя и совершенствуя опыт СССР, а также применяя информационно-коммуникационные технологии, ушли далеко вперед в решении проблемы рециклинга отходов. Теперь уже Россия пытается перенять у них данные технологии.

В начале 2018 г. решение проблемы отходов поставлено на государственный контроль. В соответствии

Том 29, № 1. 2019

с распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 г. № 84-р Россия, по примеру стран-лидеров, взяла курс на создание промышленности по утилизации отходов, разработав стратегию ее развития6. Однако, как видно из текста данной стратегии, ее доминирующим направлением является решение социальной проблемы - создание эффективной системы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Следует отметить, что в силу идентичности организационно-технологических принципов утилизации ТКО в странах-лидерах и в России в ближайшие годы эта социально значимая проблема может быть решена в нашей стране за счет трансфера зарубежных технологий и оборудования, в том числе мусороперерабатывающих заводов.

В данной статье акцент сделан на том, каким образом решается задача ресурсосбережения в России и за рубежом. Если учесть, что основной объем материальных ресурсов, включая невосполнимые, используется для производства продукции машиностроения, в том числе различных видов техники, то с учетом ограниченности природных ресурсов их возвращение в промышленность для повторного использования имеет глобальное значение. В то же время в стратегии7 отсутствует направление на создание системы утилизации выведенной из эксплуатации материалоемкой техники и оборудования

(ВЭТ). Несмотря на то, что Россия приняла ряд нормативно-законодательных документов, в том числе Федеральный закон «Об отходах производства и по-требления»8, в котором декларируется создание системы утилизации некоторых видов ВЭТ, государственная программа по созданию подобной системы отсутствует.

При этом экономическая база для создания ВЭТ в виде утилизационного (экологического) сбора в России начала формироваться в 2012 г. Величина утилизационного сбора (ВУСб), с одной стороны, обеспечивает возможность создания системы утилизации техники (СУТ), с другой - снижает конкурентоспособность техники, поскольку ее производители, включая этот сбор в цену продукции, по сути, перекладывают эти затраты на потребителей. Поэтому ВУСб должна быть оптимальной, поддающейся расчету и понятной как производителям техники, так и ее потребителям. Но методика определения ВУСб на зарубежную технику – тема закрытая, а в России - не разработанная. Целью статьи является определение данного параметра для самоходной техники.

Обзор литературы

В настоящее время, разработав стратегию9, Правительство России, по сути, поставило проблему обращения с отходами на государственной контроль и начало новый цикл работ по созданию в России национальной системы рециклинга отходов в соответствии с международными требованиями. Осуществляя этот вид деятельности, Правительство России опирается на общепринятые принципы организации такого рода систем, в том числе принцип «загрязнитель платит» и принцип расширенной ответственности производителей продукции за ее утилизацию после окончания срока использования.

Первый принцип реализован путем введения в 2012 г. утилизационного сбора на колесную технику10, а в 2016 г. – на самоходные машины11. В мировой практике этот сбор используется для создания системы рециклинга отходов, в том числе отходов от ВЭТ.

Поправки, внесенные в закон12 в 2014 г., законодательно закрепили расширенную ответственность производителей техники за утилизацию ВЭТ. К настоящему времени Россия создала основные предпосылки для формирования системы рециклинга отходов, в том числе для ВЭТ, аналогичной системе авторециклинга в Германии.

Проведенный сравнительный анализ большого количества литературных источников показал, что за рубежом наибольший интерес к созданию СУТ пришелся на 90-е гг. ХХ в. и начало ХХI в.

Наиболее эффективными являются системы авторециклинга в Нидерлан- дах, Германии, США, Франции, Великобритании, Японии.

В результате анализа опубликованного в 2007 г. доклада13 Совету и Европейскому парламенту об осуществлении директивы 2000/53/ЕС 2002-2005 гг. определена эффективность систем утилизации транспортных средств. Из доклада следует, что уже в 2005 г. практически во всех странах ЕС подобные системы утилизации созданы, хотя и имеются определенные недостатки в их организации.

Основу систем рециклинга ВЭТ, функционирующих более чем в 50 странах (в ЕС и за его пределами), составляет Федеральный закон «Об экономическом рециклинге Германии»14. Он содержит более 500 страниц текста, в котором подробно расписаны все регламенты взаимоотношений между владельцами автотранспортных средств, производителями, перерабатывающими организациями и органами государственной власти. Сегодня многими экспертами этот закон признан образцом в вопросах организации авторециклинга.

В Германии производители автомобилей и импортеры формируют специальный резерв для финансирования утилизации ВЭТ, чтобы покрыть расходы на проведение утилизации; они же управляют системой. Сумма взноса составляет до 100 € на одну машину. О методике определения этого взноса информации нет.

Детальное описание управления системой утилизации транспортных средств, выведенных из эксплуатации в США, дано в соответствующем до-кладе15. В нем представлены пошаговое описание утилизации ВЭТ от первоначального демонтажа до переработки компонентов отходов и удаления неути-лизируемых отходов, а также стоимость проведения утилизационных работ на существующих предприятиях. При этом в стоимости утилизации не учитывается ряд статей затрат, в том числе стоимость разработки документации, затраты на создание самих предприятий и пр. В США уместно говорить не об управлении системой утилизации, а о ее координации. Саму систему авторециклинга формируют предприятия-демонтажеры, которые образуют Американскую ассоциацию рециклеров. Предприятия приобретают у последнего владельца автомобиль, и в зависимости от технического состояния машины ее владелец получает 50–80 $.

Во Франции для управления авторециклингом Министерством по охране окружающей среды и Министерством промышленности создан орган «Accord cadre», использующий методы свободного рынка. Затраты предприятия на утилизацию, составляющие около 330 € на один автомобиль, окупаются доходами. Прочие статьи расходов несут другие организации: разработку законодательной базы – государство, технологическую базу - производители техники и т. д.

В Японии утилизационный сбор для обеспечения утилизации ВЭТ оплачивается покупателем при покупке нового автомобиля. Управляет системой специально созданный орган – Japan Automobile Recycling Promotion Center, сертифицированный Министерством экономики, торговли и промышленности и Министерством охраны окружающей среды. Конкретный размер суммы устанавливается производителем (импортером) автомобиля, но должен согласовываться с контролирующими органами. Информация о методике определения ВУСб отсутствует.

Определенный интерес представляет работа китайского ученого [2], в которой рассматривается роль величины субсидий на китайскую отрасль утилизации выведенной из эксплуатации продукции на примере автомобильных двигателей. Одновременно рассмотрены экологический эффект и экономические показатели утилизации продукции с использованием методологии системной динамики и метода компьютерного моделирования. Исследовано влияние величины государственных субсидий на ряд показателей, таких как работы производителя продукции по обеспечению ее утилепригодности на этапе проектирования; количество возвращаемых вторичных ресурсов и неиспользуемых отходов; прибыль предприятий, утилизирующих эту продукцию; цена загрязнения; социальное обеспечение и другие. Результаты исследования показали, что при всех прочих равных условиях существует оптимальная величина государственных субсидий, которая обеспечивает максимально возможное ресурсосбережение при проведении утилизации продукции, выведенной из эксплуатации.

Проведенный анализ систем утилизации показал, что, хотя требования к деятельности по обращению с отходами являются общими, финансовые механизмы для создания систем утилизации ВЭТ в разных странах имеют свою специфику. При этом в ЕС используются три основные организационно-экономические и финансовые модели управления системой, учитывающие национальную специфику различных стран16.

В большинстве стран Евросоюза производители и импортеры техники самостоятельно создают индивидуальную систему утилизации (64 % стран) для выпускаемой ими техники в соответствии с национальными правовыми требованиями.

Эта модель является наиболее распространенной в ЕС. Преимущество этой системы проявляется в том, что производители уже на этапах проектирования и производства проводят работы по снижению трудоемкости утилизационных работ и самостоятельно финансируют утилизационные предприятия, обеспечивая их оптимальным технологическим и техническим оснащением. Это гарантирует снижение цены и повышение конкурентоспособности машины.

Производители могут избежать создания инфраструктуры для утилизации ВЭТ, если будут использовать коллективную систему (23 % стран) и услуги уже действующих предприятий для выполнения норм утилизации. Это позволяет снизить затраты на проведение утилизации. Такую модель использует примерно 1/4 часть стран ЕС. В этих странах производители и импортеры техники учреждают и финансируют некоммерческую организацию, отвечающую за управление системой утилизации ВЭТ. В данном случае эта организация является посредником между производителем техники и действующими утилизационными предприятиями, обеспечивает эти предприя- тия технологиями утилизации, которые разрабатывает производитель техники. Контроль над соблюдением технологий утилизации и выполнением норм утилизации государство оставляет за собой.

Самая непопулярная модель управления системой утилизации ВЭТ основана на законодательно введенном сборе (13 % стран), который обязаны уплачивать производители техники (утилизационный сбор) и импортеры (экологический сбор). Эти сборы поступают в госбюджет, а управление системой утилизации ВЭТ, в том числе контроль над выполнением норм утилизации и соблюдением ее технологий, берет на себя государство.

Именно такую модель выбрало Правительство России. По сути, данная модель управления системой утилизации ВЭТ аналогична той, которая использовалась в советский период. Отличие выбранной модели от прототипа заключается в том, что в СССР государство создавало, финансировало и контролировало инфраструктуру и технологии производства работ предприятий на всех этапах жизненного цикла техники; это касается и предприятий, осуществляющих рециклинг отходов всех видов, в том числе ВЭТ. Такая модель обеспечивала низкие цены на производимую технику, повышала ее конкурентоспособность и покупательную способность потребителей этой техники. Сейчас субсидирование работ по созданию системы утилизации ВЭТ должен осуществлять ее производитель, но в соответствии с законом он может эти затраты включать в стоимость техники, т. е. фактически за утилизацию платит потребитель техники.

При этом следует отметить, что в России законодательная база системы утилизации создана позже остальных стран, постоянно дорабатывается (так, например, закон №89-ФЗ 17 с момента принятия до настоящего времени претерпел более 30 редакций), а сама система пока находится на этапе обсуждения.

С необходимостью создания системы утилизации транспортных средств в России первыми столкнулись автопроизводители, экспортирующие свою продукцию, в том числе ПАО «АВТОВАЗ». В соответствии с международными требованиями производитель техники должен принимать участие в утилизации своей продукции после окончания ее использования. На предприятии была создана исследовательская лаборатория, которая, изучив опыт зарубежных стран [3], разработала мероприятия, обеспечивающие соответствие этим требованиям. Однако, ввиду отсутствия законодательного поля и механизма финансового обеспечения, в России система утилизации ВЭТ до сих пор не создана. Первая попытка ее создания18 носила декларативный характер, поскольку законодательная и финансовая базы для обеспечения такой системы были определены только в 2012 г. и только для одного вида техники19. Однако данное постановление способствовало созданию систем утилизации, в первую очередь для автомобильного транспорта [4]. В то же время в данном направлении учеными агропромышленного комплекса начата работа20, которая продолжается и в настоящее время21 [5–8].

Существует еще множество исследований, посвященных изучению и созданию технологий проведения отдельных видов утилизационных работ, касающихся сбора и транспортировки ВЭТ 22 , сортировки деталей при утили-зации23, но их авторы не затрагивают вопрос определения ВУСб.

Как уже отмечалось выше, в настоящее время в России ВУСб на транспортные средства, в соответствии с законом24, назначается государством, и оно же должно обеспечивать финансирование всех затрат, которые необходимы для проведения утилизации за счет утилизационного сбора определенной величины. Однако, как показал анализ отечественных и зарубежных публикаций, касающихся утилизации ВЭТ, информация о методике определения ВУСб отсутствует. Это не только затрудняет анализ и определение оп- тимального значения утильсбора, но и вызывает сомнения в правильности его определения со стороны производителей и потребителей техники.

Материалы и методы

При введении утильсбора на колесные транспортные средства25 его величина была назначена в директивном порядке без аналитических расчетов, что вызвало негативную реакцию как производителей техники, так и ее потребителей. При подготовке Постановления Правительства РФ26 было принято решение обосновать эту характеристику для создания системы утилизации самоходной техники, которая включает в себя сельскохозяйственную технику и технику специализированных производств. Разработчики данного постановления обратились в ГОС-НИТИ (в настоящее время ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) с предложением выполнить работу по обоснованию ВУСб на сельхозтехнику27 и технику специализированных производств28. При выполнении этой работы исследователи исходили из того, что создать систему одномоментно невозможно: для этого необходимо определенное время Tc. Авторами статьи была выдвинута гипотеза поэтапного формирования стратегии создания системы.

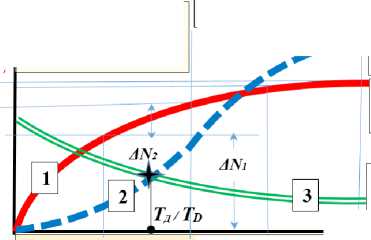

В соответствии с данной гипотезой период становления системы должен включать три этапа, показанные на рис. 1.

Наиболее сложным является этап интенсивного развития, который характеризуется созданием инфраструктуры, обеспечением ее технологическим оборудованием и технологической документацией, доработкой законодательной базы и выполнением других работ, требующих затрат. При постепенном увеличении программы утилизации каждый j-й год от N0 = 0 до проектной мощности NTc = NпУМ ежегодные инвестиции на этапе стабилизации системы будут уменьшаться, а утилизационные предприятия с момента Тс, когда система выйдет на проектную мощность NПУМ, начнут получать стабильные доходы, превышающие инвестиции. В период стабильной рабо- ты инвестиции на проведение утилизационных работ будут минимальными. Именно этот период формирования системы рассматривается в докладе29 и других зарубежных работах.

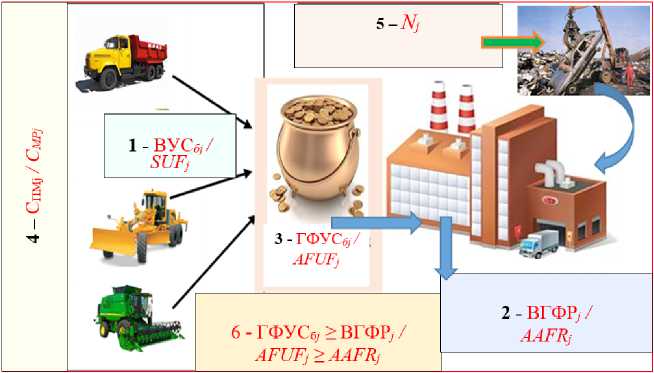

Для упрощения процесса понимания взаимосвязи финансовых параметров, определяющих возможности создания системы утилизации ВЭТ, рассмотрим схему формирования данных параметров, которая приведена на рис. 2.

Основным параметром, определяющим финансовую сторону системы, является ВУСб j (рис. 2, поз. 1), который уплачивают производители за каждую i- ую машину, вводимую в эксплуатацию на территории России. На создание системы потребуется определенная величина годовых финансовых ресурсов (ВГФР j , поз. 2). Для этого будет использоваться годовой фонд утилизационного сбора (ГФУСб j , поз. 3), который каждый j -й год накапливается в госбюджете.

Исходным посылом при разработке стратегии утилизации ВЭТ и определении значений ее параметров являлось

3 этап - стабильная работа Stage 3 - stable work

1 этап - интенсивное развитие Stage 1 - intensive development

2 этап -стабилизация Stage 2 - stabilization

АпУМ / Npyp

N2

Ni

Инвестиции в систему И/ Investments in system Ij

Доходы утилизаторов!); Income scavengers Dj

Программа утилизации TV/

Recycling program Nj

Период становления системы The period of the formation of the system

To Ti Тг Tj Tc

Годы Т/Years T

Р и с. 1. Принятая гипотеза формирования стратегия развития системы

F i g. 1. The accepted hypothesis of forming a system development strategy

Р и с. 2. Схема формирования финансовых параметров системы:

1 – величина утилизационного сбора ВУСб j ; 2 – величина годовых финансовых ресурсов ВГФР j ;

3 - годовой фонд утилизационного сбора ГФУС б ; 4 - стоимость парка новых машин Спм j ;

5 – парк утилизированных машин Nj ; 6 – основное условие создания системы: ГФУСб j ≥ ВГФР j

F i g. 2. The scheme for formation of financial parameters of the system: 1 – recycling fee amount SUFj ;

-

2 – annual financial resources amount ААFRj ; 3 – recycling fee annual fund АFUFj ; 4 – new machine park cost СМPj ; 5 – recycled machine park Nj ; 6 – the main condition for creating a system: АFUFj ≥ ААFRj

условие преобладания доходной части над расходной, т. е.

ГФУСб j ≥ ВГФР j , (1)

а ВУСб j , при котором выполняется условие (1), будет оптимальной.

При соблюдении этого условия система будет полностью обеспечена финансовыми ресурсами на все виды работ, и это повысит вероятность ее разработки и внедрения.

В общем случае при определении годовых затрат, необходимых и достаточных для создания системы, требуется учитывать несколько базовых статей затрат, т. е.

ВГФР = Qj = Qi + Q2 + Qn + Qj4 - Д (2) где Qj 1 = Qju + Qjзб - затраты на формирование инфраструктуры системы (Qjи) и разработку законодательной базы (Qjзб); Qj2 = Qjнтд + Qj2б - затраты производителя машин на разработку нормативно-технологических документов и технологий (Qj2а), а также на проведение безопасных и контролируемых утилизационных работ стоимостью Qj2б; Qj3 - затраты на логистику; Qj4 - затраты на захоронения неиспользуемых отходов в J-ом году; ДJ - доходы от реализации компонентов от ВЭТ.

Таким образом, определив ВГФР j , требующихся для создания системы, и имея информацию о стоимости вводимого парка машин Спм j , можно будет найти процентную ставку утилизационного сбора Пст j для каждого года (этапа) становления системы в процентах или в денежном выражении для каждого типа (вида) техники. По договоренности с разработчиками был просчитан вариант, при котором время, необходимое для стабилизации системы, составило 3 г. В соответствии с принятой гипотезой необходимо было определить ежегодные значения ВУСб j для каждого года (этапа).

Решение поставленной задачи потребовало разработать оригинальную методику, включающую определение целого ряда параметров:

[ETS]

-

- количество машин i- ого вида, находящихся в эксплуатации;

-

– цена одной новой машины i -ого вида, вводимой в эксплуатацию в j -ом году;

-

- количество утилизируемых машин всех видов в j -й год;

-

– масса одной машины i -ого вида;

-

- масса п -ого компонента в i -й машине;

-

- мощность и цена утилизационного предприятия k -ого вида;

– стоимость подготовительных и основных (утилизационных) работ для каждого i- ого вида машин в j- й год;

-

– затраты на транспортирование объектов утилизации работ в j -й год;

-

- затраты на разработку законодательных актов и технологий утилизации и др.

Необходимая информация была получена в 12 регионах России в процессе анкетирования предприятий АПК, использующих сельхозтехнику и технику специализированных производств, а также в полевых условиях на агропредприятиях, использующих такую технику. Значительная часть требуемой информации была получена от разработчиков постановления30. Вся полученная информация была обработана с использованием методов математической статистики.

Для упрощения расчетов были разработаны алгоритм расчета31 [7] и компьютерные программы32 ; 33. Более подробная информация о методике и результатах расчета приведена в различных публикациях34 [6; 7].

Том 29, № 1. 2019

Результаты исследования

Результаты показали, что утилизационный сбор является важным инструментом для решения проблемы утилизации ВЭТ. Величина этого сбора зависит от мощности системы, т. е. от количества ежегодно утилизируемой техники определенного вида, величины периода создания системы утилизации техники и темпов роста мощности рассматриваемой системы утилизации данной техники, т. е. от стратегии создания системы. Обязательным условием ее создания является преобладание доходной части над расходной.

Важным результатом исследования стала разработка стратегии создания системы и компьютерные программы расчета базовых величин, входящих в условие (1). Проведенные авторами расчеты с использованием данных программ позволили определить оптимальную величину ВУС б для сельскохозяйственной техники и техники специализированных производств для принятого варианта стратегии.

Компьютерные программы определения величин (1) позволяют рассчитать их численные значения при любых стратегиях создания системы на различных этапах ее развития.

При всех прочих условиях наиболее фондоемким этапом реализации стратегии создания системы утилизации ВЭТ конкретного вида является этап ее интенсивного развития (рис. 1), для завершения которого необходимо обеспечить финансирование всех видов работ, определяемых формулой (2).

Расчеты ВУСб на сельхозтехнику35 [6] показали, что для проведения данного этапа развития системы «с нуля» (т. е. исходя из того, что ее инфраструктура и другие элементы полностью отсутствуют, а нормативно-законодательная база потребует доработки) достаточно будет ввести ставки утильсбора на сельхозтехнику в пределах 8 %.

Для успешного завершения данного этапа ВУСб может быть завышена, чтобы иметь резерв финансовых ресурсов для выполнения неучтенных видов работ. Так что завышение государством ВУСб на самоходную технику36 можно считать закономерным явлением, при условии, что финансирование работ, определенных в формуле (2), будет осуществляться в соответствии с потребностями.

Согласно результатам расчетов, для реализации последующих этапов развития системы потребности в инвестициях будут снижаться, т. е. тренд изменения ВУСб корреспондируется с аналогичным трендом, характеризующим изменение этой величины в Нидерландах (именно голландскую систему утилизации техники многие эксперты считают эталонной). Аналогичные результаты были получены для техники специализированных производств: ставки утильсбора для нее одного порядка со ставками на сельхозтехнику.

При проведении исследований было установлено, что затраты на проведение утилизационных работ в полной мере зависят от массы утилизируемой машины. Были просчитаны коэффициенты удельной мощности самоходной техники (соотношение мощности силовой установки к массе машины: кВт/т). Величина этого коэффициента для парка самоходной техники изменяется более чем в 4 раза: от 10 до 45 кВт/т. Исходя из этого, в качестве идентификационной характеристики, определяющей ВУСб на самоходную технику, рекомендована масса машины; именно от массы зависят не только затраты на проведение утилизации, но и доходы, получаемые утилизаторами от реализации компонентов утилизируемой машины.

Полученные авторами результаты расчетов оптимальных значений ВУСб для самоходной техники были использованы при разработке Постановления Правительства37.

Обсуждение и заключение

Правительство России, выбрав модель утилизации, основанную на утилизационном сборе, взяло на себя ответственность за создание системы утилизации ВЭТ. Базовой характеристикой, определяющей возможность создания данной системы при выбранной модели управления, является ВУС б . Однако в России такая методика отсутствует, а зарубежные принципы определения этой характеристики в силу национальных особенностей, экономического положения и специфики организационно-законодательной базы в России неприменимы.

Однако практика показала, что введенная в Постановлении Правительства России38 ВУСб на самоходную технику значительно превышает оптимальное значение. С одной стороны, это снижает конкурентоспособность самоходных машин и покупательную способность предприятий, использующих самоходную технику. Это вызвано, скорее всего, тем, что начавшаяся несколько лет назад экспансия зарубежной техники привела к ее доминированию в отраслях, использующих эту технику, в том числе и в АПК. Правительство России повысило одновременно и утилизационный, и экологический сборы, которые платят отечественные производители и импортеры. Так, например, ВУСб на новые сельхозтракторы колеблется в пределах 10,5-62 % от стоимости новой машины39, а на машины, вводимые в эксплуатацию с наработкой более 3 лет (в основном это импортные машины), ВУСб составляет в пределах 66-190 % от стоимости машины. С другой стороны, полученные от утильсбора средства используются для субсидирования отечественных предприятий, производящих самоходную технику.

По мнению экспертов, резкое повышение ВУСб на приобретение российскими предпринимателями устаревшей самоходной техники должно существенно снизить поток такой техники, поступающей в Россию. Подобное повышение можно рассматривать как положительный фактор, обеспечивающий заградительный барьер от устаревшей зарубежной техники и способствующий развитию отечественного машиностроения.

Следует отметить, что назначение в Постановлении в качестве идентификационной характеристики ВУСб мощности силовой установки сельхозтехники некорректно. Авторы статьи полагают, что такой характеристикой должна быть масса машины, которая напрямую связана с затратами на ее утилизацию.

Обращает на себя внимание то, что утилизационный сбор на колесную технику взимается уже 6 лет, а на самоходную - почти 2 года, но вопрос о разработке и реализации системы утили- зации техники пока не поставлен на государственный контроль.

К настоящему моменту годовой фонд утилизационного сбора, поступивший в госбюджет (предназначенный для финансирования работ по созданию систем утилизации колесной и самоходной техники) исчисляется десятизначными числами, а величина годовых ресурсов, затрачиваемых на создание системы, близка к нулю, т. е. соотношение (3) стремится к бесконечности:

ГФУСбj / ВГФРj → ∞ (3).

Как показывают результаты исследования китайского ученого [2], величина инвестиций утилизационным предприятиям со стороны государства из Фонда утилизационного сбора влияет на объемы компонентов, извлекаемых из отходов ВЭТ. При снижении таких инвестиций предприятиям становится невыгодно заниматься компонентами, пользующимися низким спросом на рынке вторичных материалов, и эти компоненты вывозятся на свалки.

При ситуации, соответствующей условию (3), ожидать улучшения ситуации с утилизацией ВЭТ не приходится.

Отсутствие контролируемой государством системы утилизации ВЭТ не означает того, что такая техника не подвергается утилизации. Отсутствие данной системы приводит к уходу предприятий малого и среднего бизнеса «в тень». Происходящий в настоящее время процесс обращения с ВЭТ можно назвать «псевдоутилизацией», поскольку утилизационные предприятия, игнорируя требования ресурсосбережения и экологии, осуществляют утилизацию ВЭТ по «черным» схемам, нарушая законодательство России. О негативном влиянии данного процесса на экономику страны сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам40

В. В. Путин, отметив, что этот вид деятельности сильно криминализирован и требует создания эффективного механизма обращения с отходами.

По данным НП НСРО «РУСЛОМ. КОМ», через руки «черных» утилизаторов проходит около 60 % металлолома. При такой «утилизации» в металлолом и в последующую переплавку попадают пригодные для работы детали, которые могут служить в качестве запасных частей для самоходных машин [9], что практикуется за рубежом. Особенно это актуально для импортной техники, приобретение запасных частей для которой требует значительных затрат времени и финансов.

Для деталей с допустимым износом учеными разработаны технологии, которые позволяют восстанавливать 100 и более процентов начального ресурса детали [10].

В неиспользованные отходы попадают пластмасса, резина, стекло и другие компоненты утилизируемой самоходной техники, невостребованные и плохо реализуемые на вторичном рынке. При использовании технологий переработки, которые разработаны исследователями [11], безвозвратные потери этих компонентов сокращаются в разы.

Отсутствие государственного участия в создании систем утилизации ВЭТ приводит к тому, что количество неиспользованных отходов, которые размещаются без соблюдения экологических требований, возрастает; это приводит к ухудшению экологической обстановки в России. В результате этого государство несет огромные материальные убытки от потери вторичных ресурсов, которые извлекаются из техники не полностью и реализуются в основном по «серым» схемам, без уплаты налогов. При этом для восстановления экологического равновесия потребуются средства, несоизмеримо бóльшие, чем «экономия» Фонда утильсбора [12].

В то же время, по нашей информации, Правительством РФ уже подготовлен проект Постановления о введении утильсбора на продукцию тяжелого и энергетического машиностроения, пищевой промышленности, станкостроения. Информация о методике определения ВУСб и планах по созданию систем утилизации техники под государственным контролем отсутствует.

Публикации и другие научные разработки авторов по данной тематике показали, что размеры утилизационного сбора можно определить путем расчетов, исходя из стратегии развития системы утилизации определенного вида техники. В качестве базы для разработки расчетного механизма этого важного экономического параметра может быть использована представленная в данной статье методика. Правительству остается сделать несколько последовательных шагов: разработать конкретные параметры стратегии создания систем утилизации выведенной из эксплуатации техники различных видов, определить оптимальные параметры ВУСб, финансировать создание и реализацию этих систем для решения проблемы рециклинга отходов производства и потребления.

Поступила 12.10.2018; принята к публикации 10.12.2018; опубликована онлайн 29.03.2019

Об авторах:

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

138 Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве

Список литературы Методика определения величины утилизационного сбора для выведенной из эксплуатации самоходной техники

- Hiratsuka J., Sato N., Yoshida H. J. Current status and future perspectives in end-of-life vehicle recycling in Japan // Journal of Material Cycles and Waste Management. 2014. Vol. 16, Issue 1. P. 21-30. -z DOI: 10.1007/s10163-013-0168

- Chen M. End-of-life vehicle recycling in China: Now and the future // JOM. 2005. Vol. 57, Issue 10. P. 20-26. DOI: 10.1007/s11837-005-0146-6

- Петров Р. Л. О мировом опыте организации национальных систем авторециклинга // Рециклинг отходов. 2008. № 5 (17). С. 2-11.

- Трофименко Ю. В., Воронцов Ю. М., Трофименко К. Ю. Утилизация автомобилей: монография / под ред. Ю. В. Трофименко. М.: АКПРЕСС, 2011. 333 с.

- Утилизация в системе обновления сельскохозяйственной техники в АПК: монография / В. И. Черноиванов [и др.]. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. 124 с.

- Утилизация сельскохозяйственной техники: проблемы и решения: науч. изд. / С. А. Соловьев [и др.]. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. 172 с.

- Ignatov V. I. Formation of equipment disposal system in the agro-industrial complex of Russia as a part of a unified production and consumption wastes handling system // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. Vol. 12, Issue 8. P. 2058-2072. URL: http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jea sci.2017.2058.2072

- Утилизация техники в системе АПК: монография / Н. В. Алдошин [и др.]. М.: Триада, 2014. 222 с.

- Aldoshin N. Secondary use of spare parts // AgritechScience. 2015. Vol. 9, no. 2. P. 1-10. URL: http://www.agritech.cz/clanky/2015-2-2.pdf

- Hardening parts by chrome plating in manufacture and repair / V. K. Astanin [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 327. P. 032008. https://doi. org/

- DOI: 10.1088/1757-899X/327/3/032008

- Астанин В. К. Технология мониторинга и рециклинга полимеров: математические аспекты: монография. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. 120 с.

- Экологические аспекты при проведении утилизации самоходной техники / В. С. Герасимов [и др.] // Экология и промышленность России. 2018. Т. 22, № 4. С. 31-37. https://doi. org/

- DOI: 10.18412/1816-0395-2018-4-31-37