Методика оптимизации фонетической адаптации у пациентов после стоматологического лечения как способ повышения качества медицинской помощи

Автор: Фирсова Ирина Валерьевна, Михальченко Дмитрий Валерьевич, Михальченко Алексей Валерьевич, Порошин Алексей Владимирович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработать методику оптимизации фонетической адаптации у пациентов после стоматологического лечения. Материалы и методы. Исследовались группы лиц после ортопедического лечения или обширных реставрационных работе коррекцией звукопроизношения и без нее. Для коррекции звукопроизношения применялась методика адаптивного биоуправления с обратной связью. Результаты. Показана значимость и эффективность методики адаптивного биоуправления с обратной связью при оптимизации фонетической адаптации. Заключение. Представлена методика оптимизации фонетической адаптации, позволяющая уменьшить период реабилитации, а значит, повысить качество жизни пациентов стоматологического профиля.

Адаптация, качество стоматологической помощи

Короткий адрес: https://sciup.org/14917483

IDR: 14917483

Текст научной статьи Методика оптимизации фонетической адаптации у пациентов после стоматологического лечения как способ повышения качества медицинской помощи

I Введение. Практически единственным научно обоснованным методом альтернативной медицины является биологическая обратная связь [1], основная концепция которой сводится к информации человека о собственном функциональном состоянии [2].

Другими словами, физиологическую основу биологической обратной связи (БОС) составляет подача количественно измеряемой информации, которая может сравниваться и сопоставляться с текущим состоянием организма человека в последовательные промежутки времени [3]. При этом результативная оценка осуществляется в нейрональных структурах путем сравнения полученных сигналов с эталонами (моделями), хранящимися в кратковременной и оперативной памяти. В результате формируется состояние согласования (при совпадении с эталоном) или рассогласования (при несовпадении), следствием чего является закрепление определенной функциональной системы или ее переформирование. Это позволяет пациенту обучиться саморегуляции и модификации исследуемой или регулируемой физиологической функции.

Цель: разработать методику оптимизации фонетической адаптации у пациентов после стоматологического лечения.

Методы. В исследовании участвовали 28 человек с выраженными нарушениями звукопроизношения после стоматологического вмешательства на передней группе зубов и высоким уровнем мотивации к их скорейшему устранению.

Все лица были разделены на две группы (по 14 человек): контрольную и основную. При этом в контрольной группе коррекция речи не проводилась, но регистрировалось наличие нарушений звукопроизношения и сроки их исчезновения. Пациентам основной группы для ускорения фонетической адаптации предлагалась серия занятий (7-10) по коррекции звукопроизношения, предусматривающая применение адаптивного био-упра-вления с обратной связью. Продолжительность одного занятия определялась желанием пациента и составляла от 30 минут до одного часа.

На каждом занятии обследуемые многократно наговаривали слова, вызывающие, по их мнению, наибольшие трудности при произношении, стараясь, чтобы их фонетические осцилляции максимально совпадали с эталонной фонетической осциллограммой. Несовпадение осциллограмм измерялось в баллах с использованием разработанной в настоящих исследованиях шкалы количественной оценки фонетической осциллограммы. Каждое занятие повторялось до получения стабильного сдвига в сторону восстановления звукопроизношения, что под- тверждалось визуальным и акустическим контролем. Полная серия занятий предусматривала достижение максимального совпадения осциллограмм с эталоном и удовлетворенность пациента своей речью.

С целью выяснения эффективности использования методики адаптивного биоуправления с обратной связью для оптимизации фонетической адаптации определялось качество звукопроизношения до и после ее применения, а также на различных этапах фонетической адаптации (на начальном, в середине и на завершающем).

Обработка полученных данных проводилась с использованием статистического пакета Statistica 6.0. Формат данных представлен M±m, достоверность различий считалась при р<0,05.

Результаты. Результаты, полученные в группе лиц, отобранных для дальнейшего исследования, указали на существенное нарушение звукопроизно-шения. Так, по шкале самооценки качество звукопро-изношения в среднем составляло 9,4±0,7 балла, а по фонетической осциллограмме — 6,3±1,2 балла.

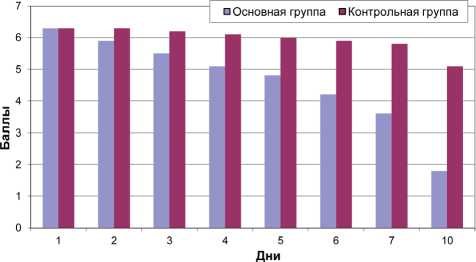

В основной группе, где использовалась методика адаптивного биоуправления с обратной связью, качество звукопроизношения (по фонетической осциллограмме) после каждой процедуры улучшалось в среднем на 0,81±0,01 балла с колебаниями от 0,7 на начальном этапе фонетической адаптации до 0,9 балла — на завершающем этапе. При этом по завершении седьмой процедуры качество звукопроизношения достоверно улучшалось в 2,3 раза, достигая 2,7±0,7 балла, а десятой — в 3,5 раза, достигая 1,8±1,0 балла с р<0,05. Динамика качества звукопроизношения в процессе применения адаптивного биоуправления с обратной связью представлена на рис. 1. По шкале самооценки качество звукопроизношения улучшилось в 2,8 раза, его оценка составила 3,3±0,9 балла. При этом средняя по группе продолжительность фонетической адаптации составила 8,3±1,9 дня.

В контрольной группе, где адаптивное биоуправление с обратной связью не использовалось, то есть фонетическая адаптация протекала естественным путем, качество звукопроизношения (по данным фонетической осциллографии) улучшалось, но весьма незначительно. Так, на четвертый день адаптивного периода средняя по группе оценка снизилась всего лишь на 0,2 балла, к седьмому — на 0,5, а к десятому — на 1,2 балла. На десятый день фонетической адаптации она составляла 5,1±1,1 балла, достоверно не отличалась от оценки начального периода и в 2,8 раза превышала таковую в основной группе (рис. 2).

Затяжная динамика восстановления звукопроиз-ношения отмечалась и по шкале самооценки. Так, к седьмому дню фонетической адаптации качество звукопроизношения улучшилось всего лишь на 0,7 балла и достигло оценочного уровня 8,7±0,8 балла. При этом средняя продолжительность адаптивного периода в контрольной группе составляла 23,2±6,4 дня, что в 2,8 раза превышало продолжительность восстановления звукопроизношения в основной группе, где использовалось адаптивное биоуправление с обратной связью.

Таким образом, адаптивное биоуправление с обратной связью достаточно эффективно влияет на качество звукопроизношения, что позволяет использовать эту методику для оптимизации процесса фонетической адаптации. Вместе с тем возникает естественный вопрос о том, как изменяется функциональное состояние пациентов при улучшении качества звукопроизношения. С этой целью прове-

Рис. 1. Динамика качества звукопроизношения в процессе применения адаптивного управления с БОС

Рис. 2. Сравнительная оценка качества звукопроизношения на различных этапах фонетической адаптации ден анализ показателей тревожности (личностная и реактивная) и вегетативного статуса (индекс напряжения регуляторных систем) на начальном и завершающем этапах фонетической адаптации у лиц основной и контрольной групп.

На начальном этапе фонетической адаптации в основной и контрольной группах между анализируемыми показателями существенных различий выявлено не было и их значения находились на достаточно высоком уровне. Однако на завершающем этапе адаптивного периода имели место значимые сдвиги в сторону снижения уровней личностной и реактивной тревожности, а также уровня индекса напряжения регуляторных систем. Так, по показателю личностной тревожности в основной группе на начальном этапе адаптации среднее значение составляло 51,7±4,3 ед., то есть находилось в зоне высокого уровня, а через десять дней (завершающий этап) уже смещалось до 33,4±5,2 ед., что в целом соответствовало уровню умеренной тревожности (р<0,05). В контрольной группе на первом этапе личностная тревожность составляла 50,9±4,4 ед. (высокий уровень), на десятый день — 46,7±5,1 ед. (высокий уровень), а при завершении адаптации — 34,3±4,1 ед. (уровень умеренной тревожности).

Аналогичная закономерность выявлена и по показателю реактивной тревожности, которая в основной группе снижалась с 37,5±4,7 ед. (на начальном этапе адаптации) до 25,4±3,8 ед. (на завершающем этапе — десятый день), а в контрольной — с 38,3±4,4 ед. (на начальном этапе) до 36,5±4,1 ед. на десятый день и до 26,3±3,9 ед. при завершении адаптации.

Средние значения индекса напряжения регуляторных систем в начале адаптации как в основной, так и в контрольной группе указывали на повышенную симпатоадреналовую активность, составляя 98,5±7,4 ед. и 99,6±7,2 ед. соответственно. Однако, если в основной группе уже на десятый день вегетативное равновесие сдвигалось в сторону нормотонии (69,9±7,3 ед.), то в контрольной группе это происходило только к концу третей недели (71,2±6,4 ед.), а на десятый день преобладание симпатотонии практически сохранялось (93,3±6,5 ед.).

Обсуждение. Нарушения звукопроизношения, возникшие после стоматологического вмешательства на передней группе зубов, не только вызывают чувство дискомфорта у пациента, но и, что не менее важно, неблагоприятно отражаются на его функциональном состоянии. Это проявляется повышением тревожности и симпатоадреналовой активности и указывает на наличие эмоционального напряжения, дальнейшее увеличение которого в определенных условиях может иметь нежелательные последствия. Приведенные аргументы подтверждают значимость и необходимость проведения мероприятий по оптимизации фонетической адаптации, в частности, как это было доказано в настоящих исследованиях [4], с использованием достаточно эффективной методики адаптивного биоуправления с обратной связью.

Заключение. Разработанный нами метод фонетической осциллографии предусматривает возможность как визуального, так и звукового контроля звукопроизношения, он может использоваться с целью нормализации последнего, а следовательно, рассматриваться как «адаптивное биоуправление с биологической обратной связью». Данный метод для оптимизации фонетической адаптации отличается малой трудоемкостью и минимальными временными затратами медицинского персонала (врача, медицинской сестры), поскольку адаптивное биоуправление с БОС предусматривает обучение пациента специализированным навыкам самоконтроля и саморегуляции качества звукопроизношения.

Список литературы Методика оптимизации фонетической адаптации у пациентов после стоматологического лечения как способ повышения качества медицинской помощи

- Chez R.A., Jonas W.В. Review of CAM studies for a variety of gyn disorders, including herbs, acupuncture, and relaxation training//Complementary and alternative medicine. S. L, 1997.80 р.

- Методическое пособие по применению компьютерного комплекса для коррекции речи и функционального состояния человека методом биологической обратной связи по дыхательной аритмии сердца: уч.-метод. пособие/О. Н. Вовк, Л.Н. Павлова, М. Н. Теречева [и др.]. под ред. А. А. Сметанки-на. СПб.: ЗАО «Биосвязь», 2001. 120 с.

- Метод альтернативного биоуправления с обратной связью и критерии эффективности тренинга/Н.Н. Василевский, Н.А. Мигаловская, С. Б. Никитина, A.M. Зингерман//Биоуправление-2: теория и практика. S. L, 1993. С. 65-75.

- Михальченко А. В. Аспекты фонетической адаптации на этапах стоматологической реабилитации: дис.... канд. мед. наук. Волгоград, 2009. 145 с.