Методика оптимизации пребывания человека в условиях среднегорья

Автор: Борисенко О.В., Храмов В.В., Шпитальная В.П., Толстокоров С.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Лечебная физкультура, спортивная медицина

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

С целью оптимизации переносимости физических нагрузок в условиях среднегорья предпринята разработка методики срочной адаптации с использованием компактного устройства. Материал и методы. Обследованы 2 группы лиц, занимающихся горным туризмом, в ходе переезда и пребывания в условиях среднегорья, использовавших (экспериментальная группа) и не использовавших (контрольная группа) разработанную методику. Учитывая специфику наблюдений непосредственно на горном маршруте, для текущего контроля в эксперименте использовались компактное оборудование и функциональные методы исследования (пульсоксиметрия, спирометрия, пикфлоуметрия, динамическое измерение пульса и артериального давления с расчетом показателя двойного произведения). Результаты. В ходе эксперимента зафиксировано изменение показателей, характеризующих позитивные сдвиги работы кардиореспираторной системы человека при физических нагрузках в условиях среднегорья: пиковой скорости выдоха (с 512,86 до 592,86 л/мин, t=2,25, или на 115,6% в экспериментальной группе) и показателя двойного произведения (с 95,66 до 127,09 ед., t=2,41, или на 132,9% в экспериментальной группе). Заключение. Таким образом, предложенное устройство и методика его использования являются эффективным средством предварительной подготовки кардиореспираторной системы к пребыванию в условиях среднегорья и могут быть рекомендованы к использованию при необходимости достижения эффекта краткосрочной адаптации.

Гипоксия, среднегорье, тренировка, физическая нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/14917821

IDR: 14917821

Текст научной статьи Методика оптимизации пребывания человека в условиях среднегорья

410012, г. Саратов, Мирный пер., 17, кв. 248

Тел.: 8-927-134-1701

а также ряд видов профессиональной деятельности, и сегодня сохраняет свою актуальность не только в прикладном аспекте, но и для физиологии гипоксических состояний. В различные годы исследователями предлагались различные методики: от систематического использования факторов гипербарической гипоксии в барокамере до использования медикаментозных средств, взрывным образом повышаю- щих кислородную емкость крови и потому относимых сегодня к допингу [1–6]. При этом тренировки в барокамере, несмотря на возможность широкого моделирования показателей, оказались достаточно затратными и мало соответствующими реальным требованиям подавляющего числа спортивных дисциплин, связанных с пребыванием в условиях среднегорья. Использование возможности естественной климатической адаптации также не представляется выполнимым для данного вида деятельности. На наш взгляд, одним из возможных подходов к решению данной проблемы могут стать тренирующие воздействия на организм, способные повысить лабильность физиологических и биохимических механизмов адаптации к низкому парциальному давлению кислорода. Состояние такой лабильности, достигнутое непосредственно перед переездом в среднегорье, может сократить временные рамки климатической адаптации. Серьезной проблемой здесь является известный предел возможности приспособительных перестроек, за которым начинаются обратные процессы — перенапряжение, ослабление резервных возможностей организма. Каждодневные предварительные многочасовые гипоксические тренировки вряд ли приемлемы, так как требуют больших волевых усилий. Поэтому ряд исследователей [7, 8] пошли по пути создания устройств тренажеров-гиперкапникаторов, существенно упрощающих, по их мнению, освоение и использование техники коррекции дыхания без существенного волевого усилия. С их помощью можно дышать гипоксическо-гиперкапнической газовой смесью при возвратном дыхании в режиме так называемого адаптационного дыхания, эффективно воздействующего на иммунно-приспособительные механизмы. Эффективная курсовая продолжительность лечения связывается при этом со сроком 6–12 месяцев [7, 8]. Общеизвестно, что характерной особенностью циклических видов спорта является постоянный эффект гиперкапнии, который сам по себе не требует дополнительной адаптации. В то же время связанные с пребыванием в условиях среднегорья гипоксические эффекты, по сути, являются эпизодами природно-климатического воздействия в течение сезона, способными при этом существенно повлиять на спортивный результат.

Цель: разработка методики оптимизации переносимости физических нагрузок в условиях среднегорья.

Материал и методы. Накопленный к настоящему времени эмпирический опыт пребывания спортсменов в условиях среднегорья свидетельствует об относительно благоприятной переносимости гипобарического фактора в предлагаемых условиях. В итоге наиболее значимым пусковым моментом адаптационных реакций организма спортсмена считается дефицит кислорода. В связи с этим, а также в соответствии с целью предпринятого исследования нами разработаны и испытаны индивидуальное устройство и методика гипоксической тренировки (заявка на патент № 2012151160/12 (081662)), позволяющие в ходе ограниченных по времени предварительных занятий повысить лабильность физиологических и биохимических механизмов адаптации к низкому парциальному давлению кислорода в условиях среднегорья.

Апробация методики проходила в условиях Западного Кавказа на 2 группах лиц общей численностью 32 человека (по 16 человек в каждой), занимающихся горным туризмом, в ходе переезда и пребывания в условиях среднегорья использовавших (эксперимен- тальная группа) и не использовавших (контрольная группа) разработанную методику.

Учитывая специфику наблюдений непосредственно на горном маршруте, для текущего контроля в эксперименте использовались компактное оборудование и функциональные методы исследования (пульсокси-метрия, спирометрия, пикфлоуметрия, динамическое измерение пульса и артериального давления с расчетом показателя двойного произведения).

Cтатистическая оценка показателей проводилась с использованием диаграммы «ящик-с-усами», описательных методов статистики, t-критерия Стьюдента и метода квадратов Пирсона.

Статистическая обработка результатов исследования выполнена при помощи пакета статистических программ (Statistica 6.5, Statsoft, USA; MathLab 6.3, MathLab, USA) и встроенной функции анализа в программе Microsoft Office Excel (2007, 2010).

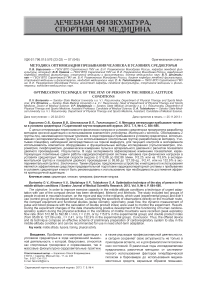

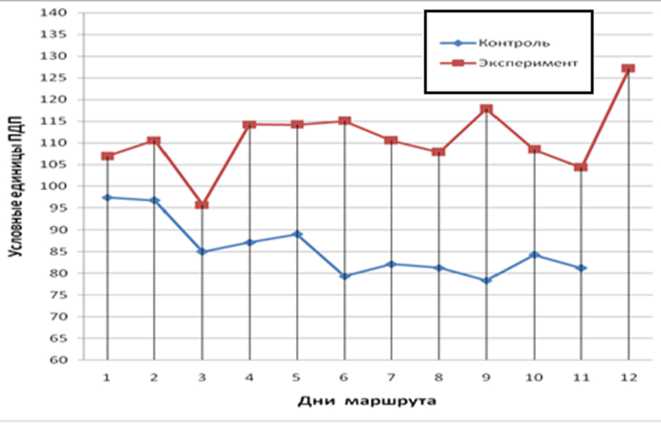

Результаты. В ходе исследования в основной группе расчетный показатель двойного произведения (ПДП), как и пиковая скорость выдоха (ПСВ) (по мере прохождения маршрута), обнаруживали достоверную разницу с исходными значениями и имели устойчивую тенденцию к увеличению (ПСВ: 544,88±30,26 л/мин, t=2,25; ПДП: 108,39±11,1 ед., t=2,41) (рис. 1, 2). Испытуемые группы сравнения не только не обнаруживали достоверного прироста указанных показателей в ходе прохождения маршрута, но и демонстрировали выраженные клинические проявления периода острой акклиматизации (ПСВ: 450,17±16,23 л/мин, t=2,64; ПДП: 85,6±6,49 ед., t=2,07).

Резкое падение ПДП на 3-й день (группа сравнения: на 12,74% от исходных значений; основная группа: на 10,5% от исходных значений) обусловле-

Рис. 1. Динамика показателя двойного произведения (ПДП) в ходе прохождения маршрута

Рис. 2. Динамика значений пиковой скорости выдоха (ПСВ) в ходе прохождения маршрута

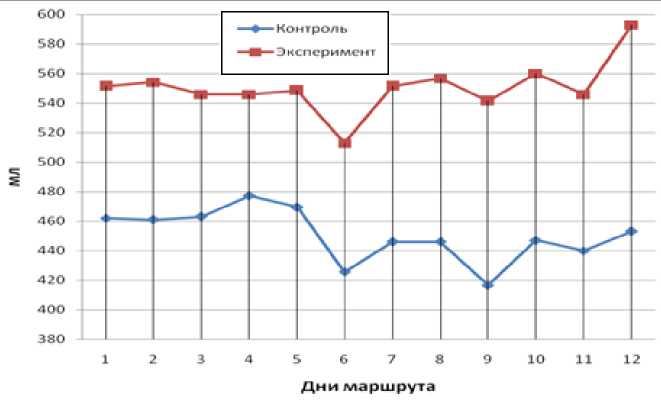

Рис. 3. Изменение значений пульсоксиметрии после пробы Штанге и Генча в ходе прохождения маршрута но подъемом на сложный перевал и может рассматриваться как проявление срочной дезадаптации сердечно-сосудистой системы. Значения пульсокси-метрии, проводившейся дополнительно в основной группе по ходу наблюдения, продемонстрировали достоверное, по сравнению с исходными показателями, повышение устойчивости тканей к аноксии (исходные показатели: 98±1 %, в ходе наблюдения: 9з±2%, t=2,24) (рис. 3). Изменение значений проб Штанге и Генча на уровне групповых оценок соответствовало динамике вышеописанных показателей. Однако на уровне индивидуальных оценок прослеживалась четкая зависимость от морально-волевого состояния (проба Штанге: от 180 до 64 сек, проба Ген-ча: от 120 до 22 сек). По результатам статистического исследования методом диаграммы «ящик с усами» (Box-and-Whisker) доказано, что данные не содержат неправдоподобных измерений, распределение значений кососимметричное [9].

Таким образом, рост показателей пикфлоуметрии и двойного произведения, характеризующих позитивные сдвиги работы кардиореспираторной системы, в экспериментальной группе составил 115,6 и 132,9% соответственно, по сравнению с 85,47 и 75,67% соответственно в контрольной группе.

Очевидно, что апробированная методика позволяет оптимизировать приспособительные реакции к физическим нагрузкам в условиях среднегорья за счет нивелирования эффекта срочной адаптации, развивающейся в течение первых 5–7 дней пребывания в состоянии, обусловленном высотной гипоксией.

Обсуждение. Оптимизация режима интенсивных физических нагрузок в условиях среднегорья вызывает устойчивый интерес исследователей с 30-х годов прошлого столетия. Это связано с необходимостью реализации человеком видов деятельности профессионального, спортивного, реабилитационно-рекреационного характера. За указанный период разработан широкий спектр аппаратных, медикаментозных, волевых и других методик адаптации, связанных с солидными временными и организационными затратами [1–6]. Многочисленные пожела- ния компактности используемого оборудования и краткосрочности эффективной методики адаптации реализованы в предложенном устройстве и методике гипоксической тренировки. Данные рекомендации могут быть реализованы при подготовке лиц, прибывающих на горнолыжные курорты с физкультурно-оздоровительными целями, спортсменов, выступающих в зимних спортивных дисциплинах, включая олимпийские (лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, скоростной спуск на лыжах и пр.), а также в ходе профессиональной деятельности, связанной с пребыванием в условиях среднегорья и высокогорья.

Заключение. Предварительная гипоксическая тренировка является эффективным средством адаптации к условиям среднегорья у лиц напряженного физического труда. Оптимизация гипоксической тренировки достигается использованием специальных методик аппаратного или смешанного характера, моделирующих ключевые факторы предстоящего климатического воздействия. Предложенная методика может быть рекомендована к использованию при необходимости краткосрочной эффективной адаптации.

Список литературы Методика оптимизации пребывания человека в условиях среднегорья

- Колчинская А.З., Цыганова Т.Н. Остапенко Л.А. Нор-мобарическая интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте. М.: Медицина, 2003. 408 с.

- Озолин Э. С. Использование гипербарической оксиге-нации и нормобарической гипоксии в подготовке спортсменов//Теория и практика физической культуры. 2005. №1. С. 5-8

- Фармакология спорта/Н.А. Горчакова, Я. С. Гудивок, Л.М. Гунина [и др.]. под общ. ред. С. А. Олейника, Л.М. Гуни-ной, Р.Д. Сейфуллы. К.: Олимп, л-ра, 2010. 640 с.

- Энциклопедия клинических лабораторных тестов/под ред. Н.У. Тица. М.: Лабинформ, 1997. 942 с.

- Саго J., Erslev A. J. Erythropoietin assays and their use in the study of anemias//Contrib. Nephrol. 1988. № 66. P. 54-62

- General and Systematic Pathology. 3-rd ed. ed. J. О E. Underwood. N.Y. Oxford: Elsevier Sci, 2000. 833 p.

- Агаджанян H.A., Мишустин Ю. H., Левкин С. Ф. Способ повышения адаптационных и компенсаторных возможностей организма: патент РФ № 2187341 от 07.07.2000

- Ненашев А.А., Левкин С. Ф. Способ уменьшения хронической гипоксии тканей: патент РФ № 2133629 от 03.04.1998

- Каримов PH., Шварц Ю. Г. Статистика для врачей, биологов и не только... Ч. 1: Сбор, представление и предварительный анализ данных. Саратов: Сарат мед. ун-т, 2007. 200 с.