Методика проектирования электрообогревателей негерметичного космического аппарата

Автор: В. Е. Чеботарев, Р. Ф. Фаткулин, Г. В. Дмитриев, Н. В. Луконин

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Ракетно-космическая техника

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Выявлена конструктивная особенность построения электрообогревателей для негерметичных космических аппаратов, использующих нагревательный элемент в виде ленты из материала с большим удельным сопротивлением, расположенной на плоском основании (электроизолирующей подложки) в виде змейки с организацией необходимых зазоров между лентами. Разработана математическая модель расчета основных проектных параметров электрообогревателей: мощность, масса, площадь обогреваемой поверхности. Сформирована номенклатура показателей эффективности, используемых в качестве критериев оптимизации: коэффициент использования мощности, коэффициент заполнения лентой электроизолирующей подложки, поверхностная плотность, энергомассовая эффективность, тепловая эффективность нагрева, целевая эффективность. Определены методические принципы ранжирования требований к параметрам электрообогревателей с использованием выбранных критериев оптимизации: предпочтительное использование материалов ленты с большим удельным сопротивлением и минимальной толщины. Сформулирован способ пошагового расчета параметров электрообогревателей при наличии ограничений по предельной плотности теплового потока, определяемой из условий применения электрообогревателей. Выработаны общие рекомендации по выбору параметров электрообогревателей: использовать повышенное напряжение, минимизировать толщину ленты нагревательного элемента и ширину зазора между лентами, минимальное значение длины ленты определять для предельной плотности теплового потока при заданном номинале напряжения.

Космический аппарат, электрообогреватель, математическая модель, методика проектирования

Короткий адрес: https://sciup.org/14124849

IDR: 14124849 | УДК: 629.78.064.5 | DOI: 10.26732/j.st.2022.4.01

Текст статьи Методика проектирования электрообогревателей негерметичного космического аппарата

Электрообогреватели (ЭО) космического аппарата (КА) совместно со средствами охлаждения используются для поддержания заданного теплового режима оборудования, создавая необходимое равновесие между притоком и оттоком тепла от этого оборудования [1–6].

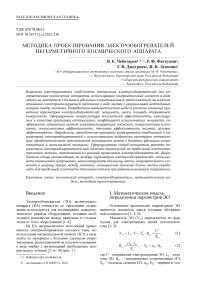

На КА негерметичного исполнения применяются электрообогреватели плоского типа, использующие нагревательный элемент (НЭ) в виде ленты из материала с большим удельным сопротивлением, расположенной на плоском основании в виде змейки с организацией необходимых зазоров между лентами [2; 6–10] (рис. 1).

1. Математическая модель определения параметров ЭО

Основными проектными параметрами ЭО являются: мощность, масса, площадь обогреваемой поверхности [1; 2; 6].

Мощность ЭО ( N эо) определяется по формулам для электрических цепей постоянного тока [2; 3]:

N эо = I эо • U = I Эо • R нэ = — , (1)

R нэ

^ нэ = PVl^ , 5 нэ = а П - b n , (2)

Sнэ где U – напряжение электропитания ЭО, Iэо – сила тока ЭО, Rнэ – электрическое сопротивление НЭ, Sнэ – площадь сечения НЭ, aП, bП – ширина и тол-

Том 6

пиверхнис ib нагрева

Рис. 1. Схема электрообогревателя:

1 – основание; 2 – связующий слой; 3 – нагревательный элемент (плоская лента); 4 – изолирующий слой (накладка); 5 – гибкие токовыводы; 6 – контактные площадки

щина ленты НЭ, рнэ - удельное электрическое сопротивление материала НЭ, l нэ – длина ленты НЭ.

Площадь обогреваемой с помощью ЭО поверхности F эо зависит от площади поверхности ленты F нэ и коэффициента заполнения лентой электроизолирующей подложки K З:

странство [1; 2; 4]. Эти потери задаются в виде коэффициента использования мощности и определяются по результатам тепловых расчетов ЭО с выбранными параметрами, учитывающих условия его размещения и эксплуатации:

F =h -Т, F =1 эо эо эо , нэ нэ a П ,

N

K = -но < 1. и эо

F = lнэ ■ (aП + Lcn), KЗ =

F \-F jF нэ тн

Fэо 1 + L СП / a П

Поверхностная плотность ЭО определяется следующим уравнением:

где F т

технологическая площадь подложки,

F н - площадь поверхности нагрева, L СП - ширина зазора между лентами, h эо и L эо – геометрические размеры ЭО.

Масса ЭО формируется как сумма масс нагревательного элемента m нэ, электроизолирующей подложки и клея m эп:

m уд = т эо = ( у пр " b П " K ЗАП + Y эп ) .

F эо

Энергомассовая эффективность ЭО деляется следующим уравнением:

N = N 2° уд m эо

=12.—.p эо Sнэ Y,

нэ

нэ

опре-

•

m — m + m — F эо нэ эп нэ

V I

Yнэ • bП + ^ I,

K З ) (5)

K и

1 + ^п Y нэ

KЗ bП

m — y • l • S , нэ нэ нэ нэ где γэп – поверхностная плотность подложки, γнэ – объемная плотность ленты НЭ.

Эффективность применения ЭО характеризуется следующими относительными показателями [2]: коэффициент использования мощности K и, коэффициент заполнения K З , поверхностная плотность m уд, энергомассовая эффективность q эм, тепловая эффективность нагрева q эн.

Для плоских ЭО тепловой поток от ЭО ( N эо) к нагреваемому объекту ( N но) в вакууме передается в основном кондуктивным способом с частичной потерей вследствие излучения с противоположной поверхности ЭО в окружающее про-

= j 2 .Р нэ, эо

Y нэ

•

K и

K.

1 +1 + Ьп. ^З

Y нэ

bП

Тепловая эффективность ЭО ( q эн) и НЭ ( q нэ) определяется следующими уравнениями:

q эн = K и • K з • q нэ,

qнэ

N эо _ Р нэ ( N эо ]

•

.

Fнэ aП • bп I U ) .

q нэ = N^F" = Р нэ • ЬП •

Fнэ

Р нэ Ь П j эо ;

jэо

N эо

U • ^нэ

I эо

S нэ

.

qнэ

N эо F нэ

bП

Р нэ

•

U

V 1 нэ J

2. Методические принципы ранжирования требований к параметрам ЭО

При применении ЭО на КА критичными параметрами являются его площадь и геометрические размеры, в то время как масса ЭО, ввиду ее малости, уходит на второй план.

Поэтому ранжированная последовательность относительных показателей, используемых в качестве критериев, следующая: max K и, max K зап, max q эн, max N уд, min m уд.

Совместное использование двух критери

N

Iэо = эо , т. е. применение высокого напряжения снижает силу тока в цепи подачи питания на ЭО и, соответственно, массу кабелей.

Использование критерия m уд( b П) ^ min позволяет сформулировать предпочтительное использование ленты ЭО минимальной толщины b П → min.

Одновременное использование двух критериев: q эн → max и N уд → max позволяет провести

предварительное ранжирование геометрических параметров ленты НЭ, только в виде комплексного показателя a 2 ⋅ b → min и показателей эффективности ЭО K и → max, K зап → max (за счет уменьшения ширины зазора между лентами L СП).

ев — q эн (р нэ ) ^ max и N уд

Го Г

Р нэ < У нэ у

— > max - позволяет

3. Способы определения параметров ЭО при наличии ограничений

провести предварительное ранжирование материалов ленты НЭ (табл.).

Таблица

Параметры материалов ленты НЭ

|

№ п/п |

Наименование |

ρ пр , Ом∙мм2/м |

γ пр , кг/л |

ρпр γпр |

|

1 |

Вольфрам |

0,055 |

19,1 |

0,003 |

|

2 |

Костантан |

0,5 |

8,9 |

0,056 |

|

3 |

Нихром |

1,12 |

8,4 |

0,133 |

Максимальная величина тепловой эффективности ограничена допустимым средним по поверхности ЭО тепловым потоком q П и локальным тепловым потоком под НЭ q лп [2; 4-10]. В формализованном виде ограничение на тепловую эффективность ЭО представляется как неравенство [2]:

q эн = K и • K зап • q нэ ^ q П , q нэ ^ q лп .

Анализ представленных в таблице данных позволяет сформулировать предпочтительное использование в НЭ двух типов материалов: нихрома и константана, дальнейший выбор которых определяется исходя из конструктивно-технологических показателей [2; 5].

Также совместное использование двух критериев: q эн( I ж) ^ max и N у д( I эо) ^ max обуславливает предпочтительное использование повышенной силы тока в цепи ЭО, что приводит к увеличению массы силовых кабелей электропитания ЭО [1; 2]:

Величина предельной плотности теплового потока q П и q лп определяется из условий применения ЭО и задается в виде требования к конкретному типу ЭО [1; 2; 4-10].

На основе формулы (13) предлагается сформировать показатель целевой эффективности ЭО:

qэн цэ - ,

qП

mK

S

= Kоб "Yк • 1к • Sk, Iэо

1 к - ~,

jK

где K об – коэффициент конструктивных затрат массы на формирование двухпроводной медной шины кабеля; γ K – объемная плотность провода кабеля; lK - длина кабеля; S K - площадь сечения одного провода; I эо - сила тока в цепи подачи питания на ЭО; jK - допустимая плотность тока в цепи подачи питания на приборы.

Если сечение провода кабеля выбирается из условия S к > -э° и для конкретного зна-

K jK чения мощности ЭО, то, согласно формуле (1),

который характеризует степень приближения проектного значения тепловой эффективности к предельно допустимому значению.

Расчет допустимых значений геометрических параметров ЭО по вышеприведенным формулам с учетом тепловых и конструктивно-технологических ограничений осуществляется в следующей последовательности [2].

На первом шаге, используя уравнение (10) для принятых значений сомножителей, определяется ограничение сверху на значение толщины ленты НЭ b пр, при которой достигается предельная плотность теплового потока:

bП ≤

q лп

рэ эо

=bпр .

Например, для разработанных образцов НЭ из константана при q П = 2,2 Вт/см2, j эо = 5 А/мм2, K и∙ K зап = 0,5 получим b пр = 3,6 мм. Технологические ограничения на толщину ленты снизу составляют

Том 6

b пр > b 0 = 0,012 мм [2; 6]. Поэтому, для минимизации поверхностной плотности ЭО, принимают b пр = b 0 .

На втором шаге , используя уравнение (11) для выбранного номинала напряжения и принятого значения b п = b 0, определяется минимальное значение длины ленты НЭ 1 0, при которой достигается предельная плотность теплового потока:

l0=U⋅ b0 . (15) qлп ⋅ρнэ

В результате выбирается длина ленты l в ≥ l 0.

Расчетное значение минимальной дли- ны ленты при заданных qлп = 4,4 Вт/см2 (при Kи"Kзап = 0,5) и b0 = 0,012 мм зависит толь- ко от напряжения и для двух номиналов равно: l0 = 2,384 (100 В) и 0,644 м (27 В) [2; 5; 6].

На третьем шаге для выбранного номинала напряжения U и длины ленты 1 в, используя формулу (1), определяют минимальную ширину ленты a н для заданных значений N эо и b 0:

ρнэ ⋅Nэо ⋅lв U2 ⋅b0

В результате формируется ограничение на выбираемую ширину ленты a в ≥ a н.

На четвертом шаге для выбранных значений 1 в и а в определяется электрическое сопротив- ление НЭ по формуле (2) и площадь поверхности провода по формуле (3):

R нэ =

ρнэ ⋅ l в a в⋅ b 0

нэ.мин вв .

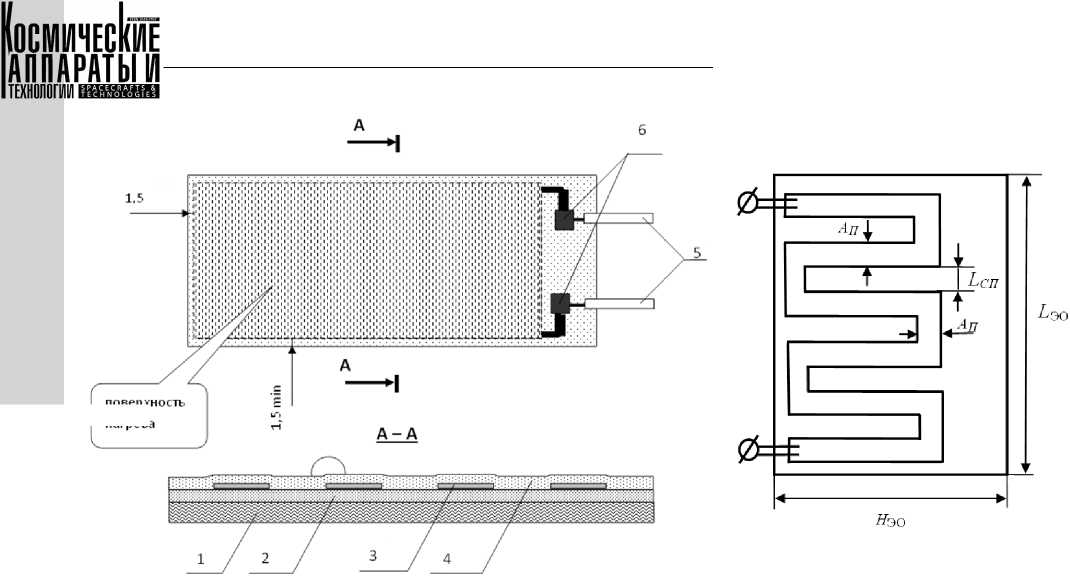

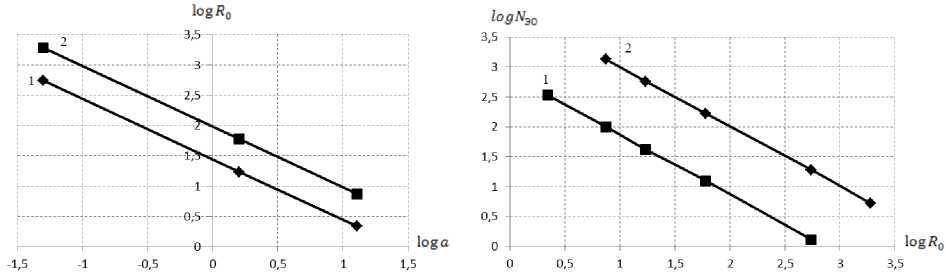

Результаты расчета приведены на графиках рис. 2 для выбранных исходных данных: q П = 2,2 Вт/см2; b 0 = 0,012 мм; K и∙ K зап = 0,5; двух значений минимальной длины ленты при двух номиналах напряжения - 1 0 = 0,644 м и U = 27 В (график 1), l 0 = 2,384 м и U = 100 В (график 2). При этом использована логарифмическая форма представления результатов: log N эо [Вт], log R 0 [Ом], log a [мм].

Полученные значения параметров ленты используются для разработки конструкторской документации на изготовление ЭО: геометрических размеров ЭО, схемы укладки ленты (рисунка резистивного слоя) согласно рис. 1. При этом в качестве первого приближения в расчетах геометрических размеров ЭО принимается значение коэффициента заполнения в диапазоне 0,5-0,75 [2; 6-10].

По результатам конструкторской разработки ЭО уточняются значения K и и K з, осуществляется оценка его массы, а также показателей эффективности q эн и K цэ .

Рис. 2. Логарифмические зависимости проектных параметров ЭО: 1 – l 0 = 2,384 м (100 В); 2 – l 0 = 0,644 м (27 В)

Заключение

В результате выполненной работы получены следующие результаты:

-

1. Разработана математическая модель расчета электрических параметров ЭО и сформирована номенклатура показателей эффективности.

-

2. Определены методические принципы ранжирования требований к параметрам ЭО и критериям оптимизации.

-

3. Сформулированы методические принципы определения параметров ЭО при наличии ограничений по предельной плотности теплового потока, определяемой из условий применения ЭО.

-

4. Выработаны общие рекомендации по выбору параметров ЭО:

-

• повышенное напряжение целесообразно применять для ЭО большой мощности, чтобы снизить массу кабелей подачи питания;

-

• толщину ленты нагревательного элемента необходимо минимизировать, чтобы снизить массу ЭО;

-

• минимальное значение длины ленты определять для предельной плотности теплового потока;

-

• ширину зазора между лентами необходимо минимизировать, чтобы уменьшить площадь ЭО.

Список литературы Методика проектирования электрообогревателей негерметичного космического аппарата

- Чеботарев В. Е., Косенко В. Е. Основы проектирования космических аппаратов информационного обеспечения : учеб. пособие ; Сиб. гос. аэрокосм. ун-т. Красноярск, 2011. 488 с.

- Чеботарев В. Е., Звонарь В. Д., Фаткулин Р. Ф., Дмитриев Г. В. Методика расчета и выбора параметров электрообогревателей космического аппарата при наличии ограничений // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева. 2012. № 4. С. 142–147.

- Кухлинг Х. Справочник по физике. М. : Мир, 1982. 520 с.

- Колесников А. П. Системы терморегулирования космических аппаратов. Красноярск : СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2017. 140 с.

- Фаворский О. Н., Каданер Я. С. Вопросы теплообмена в космосе. М. : Высшая школа, 1972. 280 с.

- Луконин Н. В., Шестаков И. Я., Головенкин Е. Н., Михнев М. М., Морозов П. С. Разработка электронагревателей повышенной эффективности космических аппаратов негерметичного исполнения // Наукоемкие технологии. 2017. № 12. С. 38–47.

- Луконин Н. В., Дмитриев Г. В., Морозов П. С., Шестаков И. Я. Способ изготовления электронагревателей повышенной эффективности космических аппаратов негерметичного конструктивного исполнения» // Материалы XXI Междунар. науч.-практ. конф. «Решетневские чтения». Красноярск. 2017. Т. 1. С. 28–29.

- Луконин Н. В., Шестаков И. Я. Способ изготовления гибко-плоских электронагревателей космических летательных аппаратов // Материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. «Решетневские чтения». Красноярск. 2015. Т. 1. С. 30–31.

- Луконин Н. В., Головенкин Е. Н., Дмитриев Г. В., Шестаков И. Я. Увеличение эффективности исполнительных устройств системы терморегулирования космических аппаратов в условиях открытого космоса // Космические аппараты и технологии. 2019. Т. 3. № 4. С. 209–215. doi: 10.26732/2618-7957-2019-4-209-215.

- Малоземов В. В. Тепловой режим космических аппаратов. М. : Машиностроение, 1980. 185 с.