Методика проектирования ПК расчета пространственного вязкого течения и потерь

Автор: Шарибаев Э.Ю.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 12-2 (91), 2021 года.

Бесплатный доступ

Предложена методика проектирования ПК с использованием данного подхода в настоящее время отсутствует. выполнена апробация методов расчета пространственного вязкого течения и потерь, используемых в работе.

Проектирования, методика, расчет вязкого течения

Короткий адрес: https://sciup.org/140262686

IDR: 140262686 | УДК: 67.05

Текст научной статьи Методика проектирования ПК расчета пространственного вязкого течения и потерь

Комплекс позволяет оперативно оценивать гидравлические качества спроектированных лопастных систем. С этой целью проведено расчетное исследование потерь в дозвуковых решетках, по которым имеются экспериментальные данные Степанова Г.Ю., полученные в ЦИАМ им. ПИ. Баранова. При углах атаки от -20 до +300 получена хорошая сходимость расчетных и экспериментинтегральных характеристик потока - потерь в решетках лопаток (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость коэффициента потерь от угла входа потока

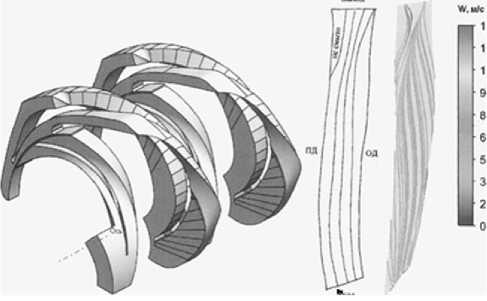

На кафедре гидромашиностроения С были проведены исследования ступени питательного насоса (ПН) с коэффициентом быстроходности ns=120. На определенных режимах (0,7QH0M, и 1,3QH0M) фиксировалось положение донных линий тока на обтекаемых поверхностях. Линии тока фотографировались и переносились на кальку.

С целью апробации методов расчета трехмерного вязкого течения в ступенях насосов, для указанных режимов был проведен численный эксперимент с применением стандартной К-е модели турбулентности и расчетной области, состоящей из последовательно соединенных через интерфейс “осреднение по окружности“ сегментов элементов проточной части с заданными условиями периодичности.

На рис. 2 представлены расчетная модель прогочной части и донные линии тока (ДЛТ) на поверхности стороны разрежения лопасти рабочего колеса (РК) промежуточной ступени, полученные по результатам проведенного физического (слева) и численного (справа) экспериментов на номинальном режиме работы. Сравнение напорных характеристик приведено на рис. 2.

Рис. 2. Модель проточной части и ДЛТ на стороне разрежения лопасти РК ГПА, Q=QH0M

Из сравнения интегральных расчетных и экспериментальных параметров погока можно видеть, что на номинальном режиме расхождение по напору не превышает 5 0/0. В целом, имеет место достаточно хорошее согласование качественной картины течения и интегральных параметров при численном и экспериментальном исследовании проточной части ступени многоступенчатого центробежного насоса.

Определенные по разработанной методике срывные характеристики сопоставлялись с результатами расчетов течения с использованием двухфазной модели кавитации Ansys CFX 12, которая дает удовлетворительную сходимость с экспериментальными данными

Расчетный анализ бескавитационных течений в различных ПК на разных режимах работы показывает, что область максимального динамического разрежения образуется непосредственно перед входом в лопастную систему ГК. Однако при работе ПК с кавитационным запасом, не обеспечивающим полное отсутствие кавитации, протяженность кавитационных каверн значительно превышает размеры областей с разрежением, соответствующим данному кавитационному запасу при бескавитационном течении. На рис. 7 представлены эпюры давлений вокруг лопасти ПК в периферийном сечении, полученные расчетом с использованием двухфазной модели кавитации Ansys CFX 12. Явление кавитации в лопастных гидромашинах, возникает не только на поверхностях лопастей, но и в той области проточной части, где местное статическое давление в потоке падает до давления, близкого к давлению насыщенных паров.

Выявлено, что лучшими антикавитационными качествами будет обладать ПК, в КоГОром обеспечены минимальные пики разрежения на входе, эпюры давлений без провалов на стороне давления и разрежения и интенсивный рост давления на стороне разрежения лопасти ПК от входа к выходу. С учетом результатов расчетных исследований разработана методика проектирования ПК шнеко-центробежных насосов с высокими энергокавитационными качествами с использованием двухмерных и трехмерных методов.