Методика прогнозирования воздействия лесозаготовительных машин на почвогрунты в межсезонные периоды

Автор: Сюнв Владимир Сергеевич, Ратькова Елена Игоревна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (127), 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена методика и математическая модель оценки воздействия ходовой части лесозаготовительных машин на почвогрунты в межсезонные периоды (промерзания и оттаивания). Выполнена проверка адекватности модели. Приведена зависимость глубины колеи на частично промерзающих почвогрунтах от числа проходов.

Почвогрунты, ходовая часть лесозаготовительных машин, глубина колеи, число проходов, уравнение ферхюльста

Короткий адрес: https://sciup.org/14750215

IDR: 14750215 | УДК: 630.31

Текст научной статьи Методика прогнозирования воздействия лесозаготовительных машин на почвогрунты в межсезонные периоды

В работе предлагается методика количественной оценки разрушающего воздействия лесозаготовительных машин на лесные почвогрунты с учетом их свойств в межсезонные периоды (промерзание и оттаивание). В качестве основного показателя воздействия машин на почвогрунты предлагается изменение глубины колеи в зависимости от числа проходов машины. Рассмотрены особенности влияния реологических свойств почвогрунта на процесс колееобразования. С точки зрения математического моделирования расчеты выполняются по эвристическому алгоритму [18]. Принято во внимание, что исходные данные для расчета являются приближенными, поэтому приведен анализ результатов расчетов, выполненных с учетом отклонений от истинных значений параметров математической модели. Адекватность методики подтверждена удовлетворительной согласованностью результатов расчетов с экспериментальными данными, полученными в работах [8], [13].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Воздействие колесной и гусеничной техники на почвогрунты рассматривается в большом числе работ. Однако по причине сложности объекта исследования многие практически важные вопросы требуют дальнейшего изучения. При этом наименее изученными остаются вопросы, связанные с работой лесной техники в межсезонные периоды, для которых характерна нестабильность структуры почвогрунта, связанная, в частности, с наличием частиц льда различной крупности, тиксотропными и реологическими свойствами лесных почвогрунтов. Аспекты затронутой темы рассмотрены в работах [1], [3],

[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25].

Итогом деструктивного воздействия на почвогрунт являются колееобразование, уплотнение почвогрунтов, изменение их пористости, минерализация и т. д., что рассмотрено с учетом региональных почвенно-климатических условий, например, в [4], [5]. Полностью устранить деструктивное воздействие на лесные почвы и грунты невозможно. Технологии лесозаготовок и лесного хозяйства должны совершенствоваться так, чтобы обеспечивать минимально возможное разрушающее воздействие ходовой части лесозаготовительной машины (колеса или гусеницы) на лесные почвогрунты при обеспечении достаточной производительности, в том числе в межсезонные периоды. Для решения появляющихся в данной связи задач используются как экспериментальные методы, так и методы математического моделирования. Необходимость продолжения исследований данной проблемы и ее актуальность объясняются сложностью объекта исследования и недостаточной степенью адекватности известных в данной области математических моделей и методик расчета.

Цель данной работы – совершенствование методики количественной оценки деструктивного воздействия лесозаготовительных машин на лесные почвогрунты с учетом их свойств в межсезонные периоды.

Объект исследования – система «ходовая часть лесозаготовительной машины – почвогрунт».

Предмет исследования – закономерности и результат взаимодействия ходовой части лесозаготовительной машины с лесными почвогрунтами с учетом особенностей межсезонного периода.

Подобные проблемы исследуются в работах по моделированию обработки земель сельскохозяйственного назначения. Однако прямые аналогии и заимствование методик расчета невозможно по ряду причин, которые рассмотрены, например, в статье [19]. В литературе по этой теме можно найти данные о предельных значениях плотности почвы, выше которых лесная культура развиваться не может [19]. Определение размеров данной области представляет практический интерес для обоснования как конструктивных параметров машин, так и рекомендаций по совершенствованию определенных стадий технологических процессов лесозаготовок и лесохозяйственных работ [8].

К настоящему времени создано множество математических моделей деформирования почвогрунта, предложены расчетные формулы для вычисления глубины колеи. Однако известные методики требуют, как правило, использования в качестве исходных данных множества экспериментально определяемых характеристик, что ограничивает область применения этих методик. Полностью отказаться от экспериментов, безусловно, невозможно. Достаточно подробно обсуждение появляющихся в этой связи вопросов представлено в книгах [10], [20], в статьях [1], [17] и в других работах. Авторы отмечают, что некоторые из упрощенных моделей и методов недостаточно обоснованны с физической точки зрения, имеют эмпирический характер, область их применения остается неясной. Другие методики, напротив, чрезвычайно сложны для применения в инженерной практике. В их основу положены модели с большим числом расчетных параметров, определение которых представляется не всегда возможным, а численная реализация некоторых методик выполняется по громоздким алгоритмам [12].

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА

Пусть H 0 – начальная глубина колеи, H – глубина колеи после некоторого количества проходов N . Рассматривается случай, когда почвогрунт уплотняется с увеличением числа проходов машины и величина H не может расти бесконечно. Существует предел роста для H , равный H max. Если H = H max, то скорость роста глубины колеи равна нулю. Примем во внимание, что в математических моделях многих процессов в природе и технике применяется логистическое уравнение Ферхюльста и его модификации [2], [16]. Известно множество применений логистического подхода. Однако для моделирования колееобразова-ния данное уравнение не применялось.

Рассматривая переменную величину N как аналог времени и учитывая, что даже при однократном проходе колеса деформации почвогрунта появляются не мгновенно, запишем указанное уравнение в виде:

dH H r dN Hmax

H ).

( H max

Здесь r – безразмерный параметр модели. Максимальная глубина колеи H max заранее неизвестна. Чтобы исключить из рассмотрения H max, введем безразмерный параметр модели C = H 0/ H max, который по физическому смыслу задачи изменяется в пределах 0 < С < 1. Тогда решение уравнения (1) может быть представлено в виде:

H ( N )

H 0exp( rN )

.

1+ C (exp( rN ) 1)

Для практического использования данного решения необходимо определить два параметра: r и C . Чтобы вычислить их, составим систему двух уравнений, записав выражение (2) для N = 1 и N = 2. Найдем:

r ln H 2 ( H 0 .

r ln H 0 ( H 1 H 2 )

C H 0exp( r ) H 1

H 1 (exp( r ) 1)

По физическому смыслу задачи H > H >

H 0 > 0. 2 1

Исходными данными для прогнозирования

глубины колеи в зависимости от числа проходов N являются: H0 – начальная глубина колеи; H1 и H2 – глубина колеи соответственно при N = 1 и N = 2. Экспериментально определяемые путем несложных измерений значения H0, H1 и H2 в интегральной форме учитывают влияние комплек- са таких свойств почвогрунта в межсезонный

период, как тиксотропность, льдистость и т. д.

Тестирование представленной модели [18] показало, что в целях обеспечения адекватности необходимо учитывать пластические свойства грунта, для чего соотношение (2) дополняется слагаемым и представляется в виде:

H ( N )

H 0 exp( rN )

1+ C (exp( rN ) 1)

+aN .

Параметр модели a характеризует сжимаемость грунта и равен увеличению глубины колеи при увеличении числа проходов N на единицу (пояснения приведены далее в решениях модельных задач).

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

Для проверки адекватности модели (3)–(5) сравним результаты вычислений с независимо полученными экспериментальными данными. Алгоритм расчета весьма чувствителен к изменениям исходных величин, в связи с чем необходима достаточно высокая точность исходных данных.

Пример 1 . Пусть по результатам измерений определены следующие значения: H 0 = 4,0000 см; H 1 = 4,2904 см; H 2 = 4,6000 см; a = 0,01 см. Тогда по формулам (3) и (4) находим: r = 0,0757

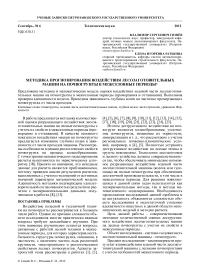

и C = 0,07207. Результаты дальнейших вычислений по формуле (5) представлены сплошной линией на рис. 1. Кружками на том же рисунке указаны экспериментальные данные, полученные В. К. Катаровым [8].

Указанные выше параметры модели r и C могут быть определены по экспериментальным данным с некоторыми отклонениями от их истинных значений. Рассмотрим случай, когда эти отклонения не превышают 10 %.

Влияние неточностей определения параметра r с увеличением количества проходов машины возрастает, а затем убывает, что показано на рис. 1 тонкими сплошными линиями. Влияние неточностей определения параметра C монотонно возрастает с увеличением количества проходов машины, что отражено на рис. 1 тонкими

Рис. 1. Экспериментальные и расчетные значения глубины колеи H в зависимости от N

Пример 2 . Пусть H 0 = 1,7100 см; H 1 = 2,2100 см; H 2 = 2,6900 см; a = 0,009 см. Тогда по формулам (3) и (4) находим: r = 0,4939 и C = 0,4195. Результаты дальнейших вычислений по формуле (5) представлены на рис. 1 сплошной линией 1. Пунктирная линия показывает результаты вычислений по формуле (2). Кружками указаны экспериментальные данные по работе [13].

Замечание 1: о влиянии корней растений и других элементов в почвогрунте

В межсезонный период в лесных почвогрунтах, помимо обычных минеральных частиц и корней растений, могут образовываться конгломераты льда. Точный учет их влияния в расчетах на изменение глубины колеи практически невозможен. Приближенно указанное влияние может быть учтено по методике, известной под названием «черный ящик» [26]. В рассматриваемом случае роль системы играет почвогрунт, а входными и выходными данными являются глубина колеи до и после прохода машины. Используя эту модель, покажем на примере, что она может применяться для приближенного расчета глубины колеи с учетом влияния находящихся в почвогрунте элементов, сопротивляющихся изменению глубины колеи.

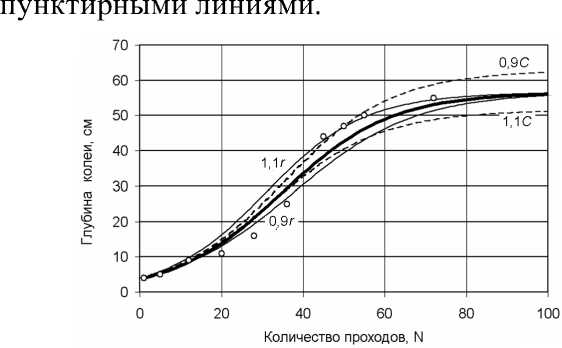

Пример 3. Пусть H0 = 1,4000 см; H1 = 1,7000 см; H2 = 1,9840 см; a = 0,008 см. Тогда находим: r = 0,4049 и C = 0,4700. Результаты дальнейших вычислений представлены сплошной линией 2 на рис. 2. Пунктирная линия представляет результаты вычислений по формуле (2). Объект исследования в примере 3 отличается от объекта исследования в примере 2 только наличием георешетки. Кружками на рис. 2 обозначены известные по работе [13] экспериментальные данные.

Рис. 2. Зависимость глубины колеи от числа проходов тележки по опытному участку: 1 – без георешетки;

2 – с георешеткой

В работе [13] рассмотрен вопрос применения георешеток для упрочнения лесных дорог. Георешетка повышает сопротивление материала дорожного покрытия колееобразованию. В ненарушенных (естественных) лесных почвогрунтах роль георешетки в определенной мере выполняют корни растений. Данный пример указывает на возможность применения предлагаемой методики для прогнозирования глубины колеи в лесных почвогрунтах с приближенным учетом армирующего влияния корней деревьев и других растений.

Таким образом, анализ представленных данных с учетом ранее полученных результатов [18] позволяет сделать вывод о целесообразности применения предложенной методики определения глубины колеи в зависимости от количества проходов машины. Однако для уточнения ограничений на область применения данной методики необходимо оценить влияние реологических свойств почвогрунта на изменение глубины колеи в зависимости от времени.

Аналогично в интегральной форме может быть учтено влияние крупных включений моренных грунтов.

Замечание 2: об учете реологических свойств почвогрунта

Анализ современного состояния исследований в области моделирования взаимодействия колесных и гусеничных машин с деформируемым опорным основанием приведен в работе [15]. Автором обосновано применение одного из классических подходов к исследованию реологических свойств материалов при разработке математических моделей указанного взаимодействия с целью выявления оптимальных режимов работы машин. Для описания процесса ползучести материала деформируемого основания применены простейшие соотношения нелинейной теории вязкоупругости. Данные соот- ношения здесь не приводятся, поскольку их вид, методика решения задачи и библиография представлены в [15]. Автор отмечает, что скорость и величина деформации материала почвогрунта зависят от многих факторов: нагрузка, температура, влажность, толщина и плотность опорного слоя, параметры грунтозацепов и т. д. Для нашей работы важно заметить, что отмеченное выше влияние температуры, влажности, толщины и плотности опорного слоя прямо указывает на необходимость продолжения исследований с учетом сезонных и межсезонных почвенноклиматических особенностей.

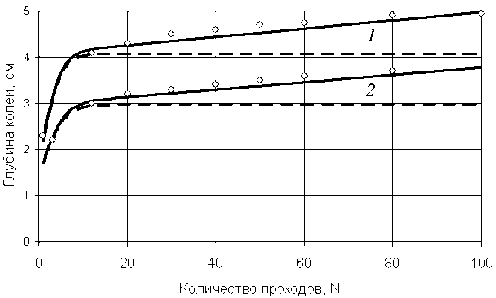

Представляют интерес выявленные автором исследования [15] закономерности деформирования опорного основания с учетом реологических свойств почвогрунта при воздействии колесных и гусеничных машин. В частности, с использованием этих закономерностей обоснована упрощенная методика определения глубины колеи после прохода пневмоколеса по слою почвогрунта без учета сдвиговых (касательных) напряжений. Кроме того, при исследовании взаимодействия гусеничного движителя с основанием установлено, что глубина колеи существенно зависит не только от положения центра давления и почвенно-грунтовых условий, но также от особенностей конструкции гусеничного движителя и от скорости передвижения машины [15; 17–18]. Особый интерес представляют установленные взаимосвязи между развивающейся во времени деформацией и основными законами нагружения слоя опорного основания. На рис. 3 из работы [15; 12] приведены данные для воздействия трех видов: гусеничного движителя (линия 1), пневмоколеса низкого давления (линия 2), обычного пневмоколеса (линия 3).

Каждое из этих воздействий (рис. 3а) приводит к изменяющимся с течением времени деформациям (рис. 3б). Как показывает практика, при одной и той же массе машины деформации, вызванные воздействием пневмоколеса, будут больше, чем для пневмоколеса низкого давления, а деформации под пневмоколесом низкого давления будут больше, чем под гусеницами. Если же давление по площади контакта с основанием во всех трех случаях будет одинаковым, то примерно одинаковыми будут и деформации основания при t > t 4.

Учитывая все более широкое применение колесных лесных машин, рассмотрим более подробно воздействие пневмоколеса на почвогрунт (кривая 3 на рис. 3). Для данного случая указанные на рис. 3 характерные точки на оси абсцисс t2, t4 могут быть определены с использованием известных из литературных источников экспериментальных данных по значению деформаций лесных почвогрунтов [11], согласно которым значения t2 и t4 не превышают соответственно 1 и 2 с. Если не учитывать эти быстро исчезающие деформации, то получим кривую 4 (рис. 3б), которая соответствует рассмотренному выше решению (2) логистического уравнения (1) для приведенного примера (рис. 1). Отсюда следует ограничение на область применения данного решения: решение будет физически адекватным, если t > t4, где t4 ≈ 2 с. Эти данные в комплексе с приведенными на рис. 1 и 2 результатами позволяют сделать следующие выводы, которые приведем с кратким их обоснованием.

Рис. 3. Изменение во времени давления по площади контакта (а) и развитие полной деформации (б) опорного слоя [15]

ВЫВОДЫ

При воздействии ходовой части лесозаготовительной машины величина деформации почвогрунта, определенная с учетом реологических свойств, после прохода машины достаточно быстро убывает, асимптотически приближаясь к некоторому значению остаточной деформации (кривые 3 и 4 на рис. 3б). При этом характерное время стабилизации глубины колеи измеряется секундами. По этой причине реологические свойства почвогрунта необходимо учитывать прежде всего при исследовании проходимости машины. По этой же причине при оценке остаточного деструктивного воздействия движителей лесных машин на почвогрунты достаточно точные оценки прогнозируемой глубины колеи после планируемого числа проходов могут быть получены по предложенной методике. Данная методика адекватно отражает закономерности влияния количества проходов машины на глубину колеи в почвогрунтах, что подтверждается сравнением расчетных данных с независимо полученными экспериментальными данными, приведенными в работах [8] и [13].

Отличительная особенность методики заключается в том, что расчет не требует большого количества трудно определяемых исходных величин. Недостатком методики является высокая чувствительность к ошибкам округления чисел при определении параметров модели r (3) и C (4). Кроме того, методика позволяет прогнозировать влияние количества проходов машины на изменение глубины уже существующей колеи, поскольку необходимо, чтобы в формулах (2)–(5) выполнялось условие H0 > 0.

Тем не менее, принимая во внимание сложность объекта исследования и недостаточную изученность проблемы, можно сделать вывод о том, что предлагаемая методика в комплексе с другими известными моделями позволяет уточнить в интересах практики существующие представления о воздействии лесных машин на почвогрунты с учетом особенностей межсезонных периодов (промерзания и оттаивания).

В целях обеспечения оперативности при практическом применении методики целесо- образно формирование региональной базы данных о свойствах лесных почвогрунтов с учетом их сезонных и межсезонных изменений. В состав этих данных необходимо ввести массив значений параметров предлагаемой модели r и C, указав их средние, минимальные и максимальные значения для различных почвогрунтов, для времени года и межсезонного периода (промерзания и оттаивания).

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Методика прогнозирования воздействия лесозаготовительных машин на почвогрунты в межсезонные периоды

- Васильев А. П., Яковлев Ю. М., Лугов С. В. Прогнозирование общей глубины колеи и динамика ее развития на нежестких дорожных одеждах//Сборник научных трудов МАДИ-ГТУ М., 2002. С. 4-13.

- Васильев С. Б., Колесников Г Н. Логистический подход к моделированию фракционирования сыпучих материалов//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2010. № 4(109). С. 61-65.

- Вялов С. С. Реологические основы механики грунтов. М.: Высш. шк., 1979. 448 с.

- Григорьев И. В. Снижение отрицательного воздействия на почву колесных трелевочных тракторов обоснованием режимов их движения и технологического оборудования. СПб.: Изд-во ЛТА, 2006. 236 с.

- Григорьев И. В., Жукова А. И., Григорьева О. И., Иванов А. В. Средощадящие технологии разработки лесосек в условиях Северо-Западного региона Российской Федерации. СПб.: Изд-во ЛТА, 2008. 176 с.

- Дорожко А. В., Федоренчик А. С., Протас П. А. Методика лабораторных исследований вязкоупругих свойств порубочных остатков//Леса Европейского региона -устойчивое управление и развитие: Материалы конференции. Ч. 2. Минск, 2002. С. 255-257.

- Дроздовский Г. П., Шоль Н. Р. Экологическая оценка процессов взаимодействия в системе «местность -машина»//Актуальные проблемы лесного комплекса: Сб. науч. тр. по итогам МНТК № 11. Брянск: БГИТА, 2005. С. 69-71.

- Катаров В. К. Обоснование применимости технологических процессов лесосечных работ по степени воздействия на пути первичного транспорта леса: Автореф. дис.... канд. техн. наук. Петрозаводск, 2009. 20 с.

- Коркин С. Н. Метод оценки конструкции внедорожных автомобилей по величине разрушающего воздействия на грунт: Автореф. дис.... канд. техн. наук. М.: МГТУ «МАМИ», 2009. 24 с.

- Котиков В. М. Теория и конструкция машин и оборудования отрасли (колесные и гусеничные машины). Т. 1. М.: МГУЛ, 2007. 353 с.

- Лепилин Д. В. Оценка влияния поворотов трелевочного трактора на уплотнение почвогрунтов лесосеки: Автореф. дис.... канд. техн. наук. Петрозаводск, 2011. 22 с.

- Лугов С. В. Основные положения методики расчета глубины колеи на дорожных одеждах с асфальтобетонным покрытием: Автореф. дис.. канд. техн. наук. М., 2004. 24 с.

- Лыщик П. А., Красковский С. В. Использование георешеток для упрочнения лесных дорог/Международная научно-техническая конференция «Ресурсо-и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии»: Материалы конференции. Ч. 2. Минск, 2005. С. 245-247 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kometa.by/Geotest.htm

- Матвеенко Л. С. Автомобильные лесовозные дороги: Справочник. М.: Экология, 1991. 336 с.

- Носов С. В. Взаимодействие колесных, гусеничных и дорожных машин с деформируемым опорным основанием: Автореф. дис.... д-ра техн. наук. СПб., 2008. 34 с.

- Постан М. Я. Обобщенная логистическая кривая: ее свойства и оценка параметров//Экономика и математические методы. 1993. Т. 29. Вып. 2.

- Протас П. А., Федоренчик А. С. Давление движителей трелевочных машин МТЗ на почвогрунты//Труды Белорусского государственного технологического университета. Сер. 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Вып. 9. Минск: Белорусский государственный технологический университет, 2001. С. 18-23.

- Ратькова Е. И. Моделирование техногенного воздействия на лесные почво-грунты с учетом особенностей межсезонных периодов//«Леса России в XXI веке»: Материалы шестой междунар. науч.-техн. Интернет-конференции. Март 2011 г. СПб.: СПбГЛТА, 2011. С. 227-234.

- Рудов С. Е. Пути исследования воздействия лесозаготовительных машин на почву при несплошных рубках//«Леса России в XXI веке». Первая междунар. науч.-практ. Интернет-конференция: Материалы конференции. СПб.: СПбГЛТА, 2009. С. 206-212.

- Русанов В. А. Проблемы переуплотнения почв движителями и эффективность их решения. М.: ВИМ, 1998. 360 с.

- Слюсаренко В. В., Русинов А. В., Миркин С. Н., Константинов А. И. Способ снижения отрицательного воздействия колесных энергонасыщенных тракторов на почву//Патент РФ № 2137654. B62D61/00. Опубликовано 20.09.1999.

- Сюнёв B. C., Давыдков Г А. Воздействие машин на лесные почвы//Труды лесоинженерного факультета ПетрГУ № 3. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. С. 77-79.

- Сюнёв В. С., Катаров В. К., Герасимов Ю. Ю., Карвинен С. Воздействие лесозаготовительной техники на лесную среду//Актуальные проблемы лесного комплекса: Сб. науч. тр. по итогам междунар. научно-техн. конф. Брянск: Изд-во БГИТА, 2008. Вып. 21. С. 186-188.

- Цыпук А. М., Родионов А. В. Определение глубины колеи лесных машин//Лесная промышленность. 2004. № 2. С. 21-22.

- Шапиро В. Я., Григорьев И. В., Жукова А. И. Оценка процессов деформирования почвы при циклическом уплотнении//Известия ВУЗов. Лесной журнал. 2008. № 4. С. 44-51.

- Эшби У Р. Введение в кибернетику: Пер. с англ. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 432 с.