Методика проведения экспериментальных исследований очистных агентов для промывки скважин в условиях пониженных давлений

Автор: Турицына Мария Владимировна, Леушева Екатерина Леонидовна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена методика проведения экспериментальных исследований промывочных жидкостей в лабораторных условиях для повышения эффективности разрушения твердых горных пород и вскрытия продуктивного горизонта с аномально низкими пластовыми давлениями.

Бурение, методика экспериментальных исследований, аномально низкие пластовые давления, твердые горные породы, промывка скважин, смеси газожидкостные, поверхностно-активные вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/140215434

IDR: 140215434 | УДК: 622.245

Текст научной статьи Методика проведения экспериментальных исследований очистных агентов для промывки скважин в условиях пониженных давлений

Исходя из многолетнего опыта бурения скважин выведены основные показатели промывочных жидкостей, обеспечивающие безаварийную проходку скважин. Существующие промывочные жидкости должны удовлетворять этим рекомендациям, но с учетом геологических условий и возможных осложнений, некоторые параметры могут сильно меняться. К стандартным параметрам буровых растворов можно отнести следующие: плотность бурового раствора, условная вязкость, пластическая вязкость, динамическое напряжение сдвига, статическое напряжение сдвига, водоотдача, показатель нелинейности, индекс консистенции, коэффициент трения корки, водородный показатель, коэффициент восстановления проницаемости.

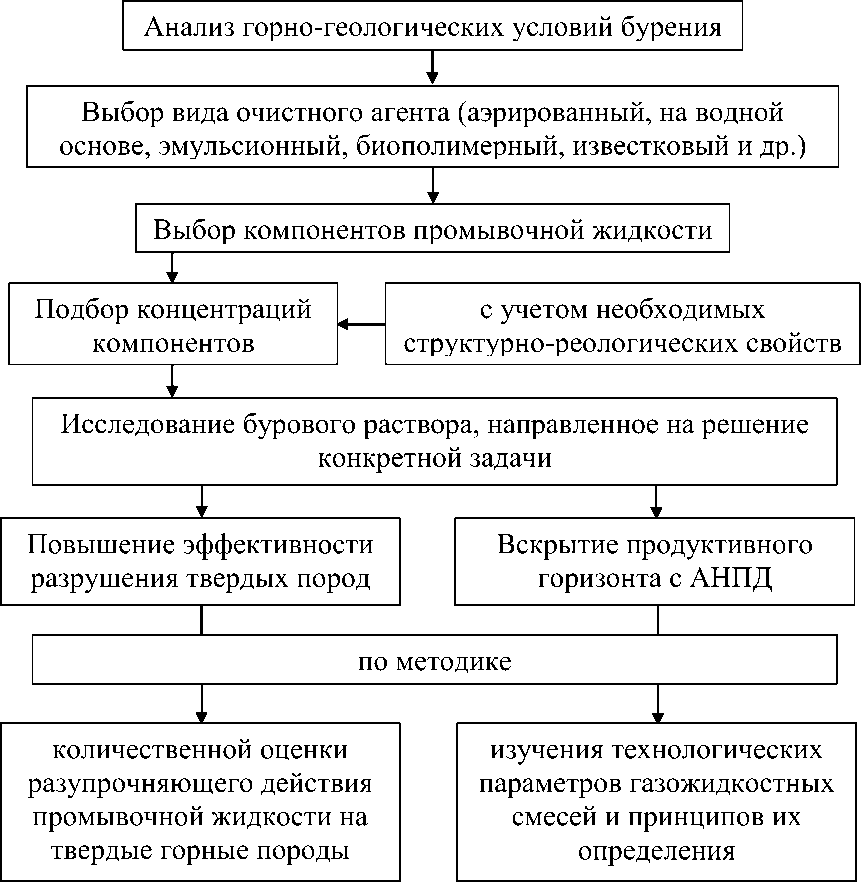

Для проведения исследований промывочных жидкостей необходимо придерживаться определенного сценария. Авторами предложена схема проведения экспериментальных исследований промывочных жидкостей в лабораторных условиях (Рис. 1), которая может быть применена для решения различных задач бурения (в конкретном случае – для повышения эффективности разрушения твердых горных пород и вскрытия продуктивного горизонта с аномально низкими пластовыми давлениями).

Одним из очистных агентов, обеспечивающих качественную промывку скважин в условиях аномально низких давлений, являются газожидкостные смеси. Они разительно отличаются от большинства промывочных жидкостей по своим характеристикам. К рекомендуемым, помимо стандартных, параметрам газожидкостных промывочных жидкостей, применяемых для бурения, относятся: кратность

(пенообразующая способность), объёмная расходная газонасыщенность (газосодержание), устойчивость (стабильность), время выделения воды без распада, время полного выделения воды из пены (обезвоживания).

Рис. 1. Схема проведения экспериментальных исследований промывочных жидкостей в лабораторных условиях

Пенообразующая способность (вспениваемость) характеризуется количествами пены в мл или мм, которое образуется при определенных условиях из постоянного объёма раствора в течение данного времени. В практике бурения чаще используется понятие кратность - отношение объёма пены к объёму исходного раствора:

, V У +У пены г ж

~ У ~ У , жж

где VneHbi — объём пены; V - объём газа в пене; V™. - объём

п ен ы г ж

пенообразующего раствора.

М.В. Кузнецов по кратности разделил газожидкостные промывочные смеси на воздушно-жидкостную эмульсию (к<3,8) и пены (при к>3,8). При гидродинамических расчетах пользуются объемной расходной газонасыщенностью (в), которая связана с кратностью следующей зависимостью в=( k-1)/( к+1). По газосодержанию газожидкостные промывочные смеси считаются стабильными пенами при β>0,52 (при кратности к=3,8 - 0=0,58). При меньших значениях к и 0 они относятся к аэрированным жидкостям (воздушно-жидкостная эмульсия) [1, 2, 3, 4].

Устойчивость (S) характеризует способность оказывать сопротивление истечению из газожидкостной промывочной смеси жидкости (синерезис). Устойчивость пены изучают либо по времени жизни отдельного газового пузырька на поверхности пенообразующего раствора, граничащей с воздухом, либо по времени разрушения определённого объёма пены.

Рабочим состоянием пены, применяемой для совершенствования различных технологических процессов нефтегазодобычи, считается такое, при котором сохраняются её структурно-механические свойства. В связи с этим нельзя в понятие устойчивости пены вводить время полной продолжительности её существования. Поэтому при измерении устойчивости пены учитывают скорость выделения 50% пенообразующей жидкости. Чем меньше скорость выделения жидкости, тем выше устойчивость пены. В связи с этим

5 = 1/ v :- , (2)

где 5 - устойчивость пены, с/см3; v ср - скорость выделения 50% жидкости из пены, см3/с [4].

Для стабильных пен к >3,8 устойчивость превышает 1640-4 с/м3. Стабильность газожидкостных промывочных смесей увеличивается при наличии в них мелких, особенно коллоидных, частиц твердой фазы и реагентов-стабилизаторов. Качественной мерой устойчивости газожидкостных промывочных смесей может служить число Лапласа [1], которое характеризует отношение поверхностных эффектов к динамической вязкости. Чем меньше Lp, тем устойчивее газожидкостная промывочная смесь.

Газожидкостная промывочная смесь, не содержащая электролиты, при углубке скважин может иметь достаточно высокую стабильность за счет включения в нее частиц разрушенной породы. Управлять устойчивостью (стабильностью) пресных газожидкостных промывочных смесей можно путем изменения соотношения газовой и жидкой фаз [1].

Средняя скорость выделения жидкости будет равна половине взятого её количества (т.е. 50 см3), деленного на время, за которое это количество жидкости выделилось из пены:

Чр = (50/ т 50 ) см3/с, (3)

где 550 — время выделения 50 см3 пенообразующей жидкости.

Время выделения воды без распада и время полного выделения воды из пены.

Распад пены происходит по трем фазам:

I - Выделение воды без распада

-

II - Распад с одновременным выделением воды

-

III - Распад после полного обезвоживания

Институт коллоидов и поверхностей Макса Планка запатентовал параметры t dev и t tr , описывающие кинетику распада и выделение воды. Они описывают стабильность пен на базе проверенных научных параметров, характеристики в краткосрочном периоде и стабильность пен.

В дополнение к параметрам tdev и ttr, рассчитанные данные позволяют судить об обычных характеристиках пены в отношении стабильности и распада.

В зависимости от времени определяются высота столба жидкости h1 и пены hf (f = "foam"). Во время образования пены высота пены hf постоянно увеличивалась, в то время, как высота столба жидкости h 1 - уменьшалась. Причина этого заключается в том, что во время создания пены жидкость включается в пенную фазу, что и приводит к снижению объема. В то же время высота пены увеличивается. После окончания формирования пены (в момент времени t end ) высота пены имеет максимальное значение, а высота жидкости - минимальное.

В последующий период времени (t > t end ) происходит разрушение пены в три этапа. Сначала из пены выделяется вода, что приводит к увеличению высоты жидкости (h1) и снижению высоты пены (hf). На этой стадии общая высота H = h1 + hf остается постоянной, т.к. сокращение одного столбца компенсируется приростом другого. Окончание первого этапа обозначается t dev ("deviation time") и соответствует началу разрушения пены. На втором этапе пена начинает схлопываться, при этом процесс выделения воды продолжается. В это время общая высота Н начинает уменьшаться. Окончание этой фазы обозначают t tr ("transition time") - это точка окончания выделения воды.

На третьем этапе вода уже не выделяется, а высота пены снижается за счет разрыва тонких пленок. Общая высота на данном этапе снижается медленнее, чем на второй стадии. Кривую, описывающую разрушение пены, можно описать с помощью математического уравнения, в котором задействованы выше описанные параметры. Оба параметра tdev и ttr характеризуют стабильность пен: чем выше значения, тем более стабильна пена. Склонность вещества к пенообразованию напрямую коррелируется с максимальным значением общей высоты Н [5].

При разработке растворов, повышающих эффективность разрушения твердых горных пород, помимо основных параметров промывочной жидкости, необходимо провести комплексное исследование компонентов раствора по методике, описанной далее.

В большинстве случаев при исследовании влияния промывочных жидкостей на горные породы рассматриваются различные виды, либо прочности образца, либо его твердости, а также поверхностные явления на границе «жидкость – твердое тело», например, краевой угол смачивания или скорость впитывания. Обычно данные характеристики замеряются по отдельности, и нельзя точно сказать, как тот или иной буровой раствор повлияет на основные показатели горных пород и на эффективность бурения в целом.

Авторами разработана комплексная методика количественной оценки разупрочняющего действия промывочной жидкости на твердые горные породы.

-

• измерение краевого угла смачивания при помощи системы анализа формы капли «Easy Drop». Замеряются краевые углы смачивания различных ПАВ и полимеров на стеклянной поверхности и на образце горной породы;

-

• определение микротвердости горной породы с получением диаграммы деформации образца в сухом состоянии и в среде бурового раствора;

-

• определение предела прочности образца горной породы, при одноосном сжатии;

-

• определение динамической прочности методом толчения.

Данная методика позволяет получить количественную оценку влияния разрабатываемых составов применительно к различным типам твердых горных пород в виде обобщенного показателя эффективности разрушения (К Э.Р. ):

Kэ . р .

K 1 + K 2 + K 3_+ K 4

4 р 0

где ρ 0 - относительная плотность, рассчитывающаяся по формуле:

г раств ора р0

рводы

К 1 –коэффициент относительной смачиваемости

K вода

ПАВ

,

где θ - краевой угол смачивания воды и раствора ПАВ на поверхности образца горной породы.

К 2 – коэффициент относительной твердости тв

K вода

2 тв

ПАВ ,

где σ тв - твердость горной породы при внедрении в нее штампа в воде и с добавкой раствора ПАВ.

К 3 –коэффициент относительной динамической прочности д вода

3 д

ПАВ , где Fд- динамическая прочность образца породы в воде и с добавкой раствора ПАВ.

К 4 –коэффициент относительного предела прочности

в вода

K 4 в

ПАВ , где σв- прочность образца горной породы при одноосном сжатии (временное сопротивление) в воде и в среде бурового раствора.

Если в качестве раствора используется вода, тогда К 1 = К 2 = К 3 = К 4 = 1, то К э.р. =1 .

Коэффициент эффективности разрушения больше единицы, либо равен ей. С его помощью можно легко оценить эффективность того или иного вида ПАВ, чем больше коэффициент эффективного разрушения, тем больше способствует ПАВ разрушению породы на забое.

Представленные методики изучения могут способствовать более эффективному выбору промывочных жидкостей для решения конкретных задач бурения скважин в различных горно-геологических условиях.

бурение, методика экспериментальных исследований, аномально низкие пластовые давления, твердые горные породы, промывка скважин, смеси газожидкостные, поверхностно-активные вещества drilling, methods of experimental investigations, abnormally low pressure, solid rock, well cleanout, liquid-gas mixtures, surfactants

Список литературы Методика проведения экспериментальных исследований очистных агентов для промывки скважин в условиях пониженных давлений

- Яковлев А.А. Научно-практические основы технологии бурения и крепления скважин с применением газожидкостных промывочных и тампонажных смесей. Автореф докт. тех. наук. -СПб, СПГГИ (ТУ), 2001. -41 с.

- Ивачев Л.М. Промывочные жидкости и тампонажные смеси. -М.: Недра, 1987. -242 с.

- Кудряшов Б.Б., Мураев Ю.Д. К методике расчета давления пены в скважине. В сб.: Методика и техника разведки. -Л.: ВИТР, 1989. -№ 129. -С. 2331.

- Гасумов Р.А., Кашапов М.А. Разработки пенообразующих составов для бурения и ремонта скважин.//Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 2009. -№12. -С. 30-32.

- Исследование пенообразования. [Интернет-источник]//Тензиометры KRUSS/-Режим доступа: http://tirit.org/tenz_kruss/theory_foam.php, свободный.