Методика работы над крупной техникой на примере этюдов Ф. Шопена (Op. 10 №3, Op. 10 №5, Op. 10 №12)

Автор: Ли Минсюань

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 6-1 (105), 2025 года.

Бесплатный доступ

Фортепианные этюды Фридерика Шопена занимают особое место в педагогическом репертуаре. Они не только являются образцами виртуозной фортепианной техники, но и представляют собой высокохудожественные произведения, требующие от исполнителя выразительности, тонкости и глубокого понимания замысла композитора. Данная статья посвящена анализу методики работы над крупной фортепианной техникой на примере избранных этюдов Шопена [op. 10 №3, ор. 10 №5, ор. 10 №12], с акцентом на развитии необходимых навыков и преодолении типичных трудностей.

Методика, шопен, этюд, крупная техника

Короткий адрес: https://sciup.org/170210584

IDR: 170210584 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-1-12-16

Текст научной статьи Методика работы над крупной техникой на примере этюдов Ф. Шопена (Op. 10 №3, Op. 10 №5, Op. 10 №12)

Фридерик Шопен, выдающийся польский композитор, пианист и педагог, жил в эпоху тяжелых испытаний для польского народа. Первая половина XIX века ознаменовалась национально-освободительной борьбой, поскольку с конца XVIII века Польша утратила государственный суверенитет, а ее земли были разделены между Россией, Пруссией и Австрийской империей. Шопен, будучи истинным патриотом, хотя и не принимал непосредственного участия в революционных движениях, всю жизнь мечтал об освобождении Родины.

Трагизм фигуры Шопена как национального композитора заключался в его вынужденной оторванности от любимой Польши. Незадолго до начала крупного польского восстания 1830 года он покинул страну и больше в нее не возвращался. Известие о падении Варшавы вызвало у Шопена глубокий душевный кризис, отраженный в его дневниковой записи: «…Нельзя описать моё горе: я насилу его переношу!». Именно этот период считается началом подлинной зрелости композитора. Предполагается, что под впечатлением драматических событий были созданы знаменитый «Революционный» этюд, прелюдии a-moll и d-moll, а также возникли замыслы Первого скерцо и Первой баллады.

Начиная с 1831 года и до конца жизни, судьба Шопена была связана с Парижем. Согласно его завещанию, после смерти сердце композитора было перевезено в Варшаву и помещено в костёле Святого Креста.

Интерпретация, познание и воссоздание произведений Шопена представляют собой сложную и дискуссионную задачу в пианистическом искусстве. Г. Нейгауз писал: «Мне кажется, Шопен… стал в полном смысле беспрецедентным явлением в истории музыки… Он необычен прежде всего неслыханной автобиографичностью своего творчества, далеко превосходящего своей автобиографичностью любого великого художника, будь то Гёте, Пушкин, Вагнер, Чайковский, кто хотите… Другими словами, чтобы его до конца понять и передать, надо всецело, всей душой погрузиться именно в его единственную душу… Это погружение в чужое «Я» удаётся людям только в состоянии «любви». Пусть это парадокс, но мне кажется, что Шопен требует от исполнителя особенно большой любви, которая бывает в жизни столь же редко, как редок очень большой талант. Вот почему Шопен так труден для пианистов» [3, с. 112].

Творчество Фридерика Шопена занимает одно из самых значительных мест в искусстве романтизма. Его стиль отличается исключительной цельностью и неповторимостью интонаций. «Всё его творчество отличается поразительным балансом между тенденциями музыкальных систем классицизма и романтизма» [5, с. 96], – отмечают исследователи. В его сочинениях находят отражение разнообразные чувства: от светлой грусти до драматических и героических образов.

Фридерик Шопен не оставил после себя фундаментального труда, в котором были бы полно раскрыты его взгляды на педагогику и исполнительское искусство. Однако, сохранились отрывки из его попытки создать свод руководящих правил, своего рода «Метод методов» ("la méthode des méthodes") [4, с. 120130]. Судить о его педагогических и исполнительских принципах возможно, опираясь на анализ его произведений, воспоминания учеников и современников.

Исполнительский стиль Шопена, по воспоминаниям современников, отличался удивительной духовностью и создавал подлинную атмосферу романтизма. Его творчество оказало огромное влияние на развитие гармонического стиля и формы европейской музыки. Наработки Шопена были использованы Листом, Вагнером, Глинкой, Скрябиным, Чайковским и другими композиторами.

Важно подчеркнуть, что Шопен производил большое впечатление на публику и «выступал перед ней в образе вдохновенного лирика, пианиста - виртуоза, который посредством звуков извлекал богатую палитру эмоциональных красок – нежных, светлых, меланхолических и т.д.» [1, с. 157].

Этюды Шопена представляют собой романтические пьесы, воплощающие широкий спектр образов, расширяющие возможности романтического пианизма и предлагающие целый «каталог» новых фортепианных фактур.

Сочетание сложных технических задач с глубиной содержания – вот уникальная особенность шопеновских этюдов, совершенство которых в данном плане не превзойдено. Выход в свет этюдов ор. 10 ознаменовал окончательное преодоление элементов внешней, поверхностной виртуозности, которые иногда ощущаются в более ранних произведениях Шопена.

Шопен уделяет большое внимание пианистической технике, и в каждом из этюдов ставит перед исполнителем конкретные технические задачи. Например, в первом этюде – это растяжение кисти правой руки на основе плавного мелодического движения, во втором – развитие техники перекладывания пальцев для достижения певучего легато даже в сложных мелодических фигурациях. Однако, выполнение «технического задания» – это лишь средство для достижения более существенной цели: воплощения художественного образа.

Пианист, останавливающийся только на технике, проходит лишь половину пути.

Основные положения методики работы над произведениями:

-

1) Постепенность и систематичность. Освоение крупной техники требует постепенного и систематического подхода, начиная с разучивания отдельных элементов и фрагментов, и постепенно переходя к исполнению произведения целиком.

-

2) Варьирование темпа. Работа над этюдами должна проводиться в различных темпах, начиная с медленного, для тщательной проработки технических трудностей, и постепенно увеличивая темп до концертного.

-

3) Работа над ритмом. Ритмическая точность является одним из ключевых элементов успешного исполнения этюдов Шопена. Необходимо уделять внимание точной передаче ритмического рисунка, избегая неточностей и отклонений.

-

4) Осознание аппликатуры. Правильный выбор аппликатуры играет важную роль в технически грамотном и выразительном исполнении этюдов. Необходимо тщательно продумывать аппликатурные решения, учитывая индивидуальные особенности строения руки и задачи художественной интерпретации.

-

5) Развитие слухового контроля. Важным условием успешной работы над крупной техникой является развитие слухового контроля. Необходимо постоянно контролировать качество звука, фразировку, динамику и другие элементы музыкальной выразительности.

-

6) Связь техники и художественного образа. Техническое совершенство должно быть подчинено задачам художественной интерпретации. Необходимо стремиться к тому, чтобы виртуозная техника служила средством передачи эмоционального содержания и создания яркого художественного образа произведения.

Примеры работы над конкретными этюдами:

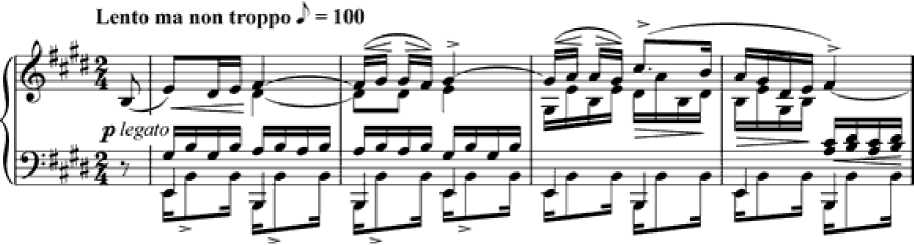

Этюд №3 E-dur, op. 10 своего рода «песня без слов». Его мелодия отличается глубиной, нежной и искренней напевностью, несмотря на мажорный лад, в музыке чувствуется тон светлой печали. Известно, что это был любимый этюд Шопена. Однажды, услышав его в исполнении ученика, композитор воскликнул:

«О, моя Родина!» Этот этюд, требующий тонкой работы над фразировкой и звуком, позволяет развить навыки кантилены и выразительности. Он ставит перед исполнителем задачу передачи глубокого лирического содержания, что важно для всестороннего развития пианистической техники.

Основная сложность – ведение кантилены в верхнем голосе и филигранное исполнение аккомпанирующих фигураций. Задачи: разви- тие певучести, legato, умения «слушать» мелодию, контроля над балансом между мелодией и аккомпанементом. Методические приемы: пение мелодии, игра каждой рукой отдельно с акцентом на выразительность, работа над аппликатурой, обеспечивающей плавность переходов между нотами. Важно добиться ощущения «дыхания» во фразах и создать атмосферу лирической задушевности.

Рис. 1. Фрагмент этюда №3 E-dur, op. 10

Этюд №5, ор.10 "черноклавишный", демонстрирует работу над техникой. Правая рука исполняет триольные фигурации на черных клавишах, а левая – аккордовые импульсы (структура 1+1+2, создающая ощущение развития). Шопен использует динамический контраст (forte-piano). Этюд построен в трехчастной форме (ABA+кода). Важно объединять мелкие структуры, чтобы избежать фрагмен- тарности, особенно в крайних частях. Средний раздел выделяется мелодизацией нижних голосов, создавая ощущение свободы. В репризе происходит динамизация и интенсивное развитие. Кода завершается эффектным пассажем. Этюду присущи элегантность и блеск, характерные для салонной музыки. Завершается нисходящей гаммой двойными октавами на ff.

Рис. 2. Фрагмент этюда № 5, ор. 10

Основная сложность – исполнение пассажи триолями правой рукой только на черных клавишах. Методические приемы: упражнения на координацию пальцев, работа над независимостью пальцев, варьирование ритмического рисунка (пунктирный ритм, синкопы).

Этюд № 12 c-moll, op. 10, известный как «Революционный», является мощным музыкальным высказыванием, отражающим протест и глубокие душевные переживания Ф. Шопена в связи с подавлением польского восстания. Помимо выраженного трагического пафоса, этюд представляет собой яркий пример решения сложных пианистических задач, где технические трудности подчинены выражению эмоционального содержания. Ключевой технической сложностью является виртуозная партия левой руки. Непрерывные нисходящие каскады октав и аккордов в широком диапазоне создают ощущение бушующей стихии. Следует подчеркнуть, что техническая виртуозность в данном случае не является самоцелью, а служит средством передачи эмоционального напряжения и драматизма. Фактура этюда отличается плотностью и насыщенностью. Мелодическая линия, расположенная в верхнем голосе правой руки, приобретает характер экспрессивного вокального высказывания, близкого к крику. Контрастная динамика, с чередованием forte и piano, а так- же внезапные крещендо и диминуэндо, усиливают драматический эффект и создают ощущение эмоциональной нестабильности. Минорный лад [c-moll] и использование хроматических оборотов в гармонии способствуют созданию трагического колорита. Тональные отклонения и модуляции подчеркивают ощущение внутренней тревоги и нестабильности. Этюд демонстрирует форму с элементами вариационности. На протяжении всего произведения сохраняется общий эмоциональный настрой, однако наблюдается постепенное нарастание напряжения, достигающее кульминационной точки в коде. Развитие музыкального материала происходит за счет интенсивной динамики и усложнения фактуры.

Рис. 3. Фрагмент этюда № 12 c-moll, op. 10

Основная сложность – исполнение мощных октавных пассажей левой рукой. Методические приемы: упражнения на укрепление мышц левой руки, работа над координацией движений рук, варьирование динамики и темпа. Для характеристики данного этюда подходит высказывание Ф. Шопена: «Левая рука – капельмейстер, она никогда не должна поддаваться и колебаться, правой же рукой делайте все, что захотите и сможете» [2, с. 47].

Заключение. В заключение, отметим, что традиционное представление об этюдах Шопена как о преимущественно виртуозных произведениях, исполняемых в быстром темпе, требует переосмысления в педагогической практике. Педагогу следует учитывать, что достижение высокого уровня мастерства в исполнении этюдов Шопена – процесс длительный, требующий от ученика, особенно взрослого, терпения и систематической работы. Попытки преждевременного ускорения темпа могут привести к техническим ошибкам и искажению художественного замысла произведения.

Важным аспектом является обеспечение равноценной работы обеих рук, несмотря на преобладание технических сложностей в партии правой руки. Критерием сбалансированного исполнения служит отчетливое звучание партии левой руки. Стремление к свободному звукоизвлечению через пластичные руки, создающее ощущение легкости и комфорта, является признаком правильного подхода к интерпретации музыки Шопена.

Таким образом, освоение фортепианной техники на примере этюдов Шопена предполагает комплексный подход, объединяющий систематическую работу, применение эффективных методических приемов, постоянное стремление к совершенствованию исполнительского мастерства и, что особенно важно, художественной интерпретации. Только при соблюдении этих условий возможно достижение высокого уровня исполнительского искусства и создание ярких, запоминающихся интерпретаций шедевров мировой фортепианной литературы, в полной мере раскрывающих их художественную ценность.

тесную взаимосвязь технического развития и