Методика развития ассоциирования в рамках дисциплин "Композиция" и "Проектирование"

Автор: Аккуратова Елена Сергеевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет

Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье изложена методика развития ассоциирования у абитуриентов и студентов в рамках дисциплин «Композиция» и «Проектирование» по направлению подготовки «Дизайн». Педагогические технологии основаны на особенностях психических процессов.

Психологические процессы, ассоциации, композиция, проектирование, промышленный дизайн

Короткий адрес: https://sciup.org/14114406

IDR: 14114406

Текст научной статьи Методика развития ассоциирования в рамках дисциплин "Композиция" и "Проектирование"

На основе анализа психологии ощущения, восприятия, представления и мышления, а также функционирования ассоциаций на всех уровнях психического отражения действительности — сенсорно-перцептивном, «представлен-ческом», речемыслительном [1, с. 3—27] разработаны методики развития ассоциирования.

На сенсорно-перцептивном уровне в процессе ощущения и восприятия ассоциации существуют в виде временных связей, рефлексов. Ведущими анализаторами ощущения (модальности) являются: зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые, статико-ки-нестические, тактильные, болевые, температурные, вибрационные, органические. Ассоциации (временные связи) могут возникать между ощущениями различных модальностей. На основе концепции Ирвина Бидермана на уровне распознавания объектов в состав признаков зрительной модальности объектов входят 36 геометрических фигур (цилиндр, конус, куб, пирамида и т. д.). Такие признаки названы геонами (геометрическими ионами) [2, с. 205].

Арнхейм Р. [3, с. 59] объектами зрительной модальности называет стимулы в виде линий — тонких полосок между светлым и темным, углов, краев и кривых. Воспринимаемая линия (или очертание) — внешние или внутренние границы массы. К объектам зрительной модальности относится также цвет [4, с. 132].

Распознавание объектов на уровне зрительных ощущений осуществляется одновременно с работой анализаторов всех названных модальностей. На основании данной концепции можно сделать вывод, что на уровне восприятия происходит присвоение признаков ощущений разных модальностей — слуховых, осязательных, обонятельных, вкусовых, статико-кине-стических и т. д. — признакам ощущений, например, иной, зрительной модальности — линии (очертанию), форме (геонам) и цвету предметов, а также их системам. При этом на уровне ощущения во временную связь в результате эмоционального переживания вступают (ассоциируют) жизненно важные для человека характеристики модальностей.

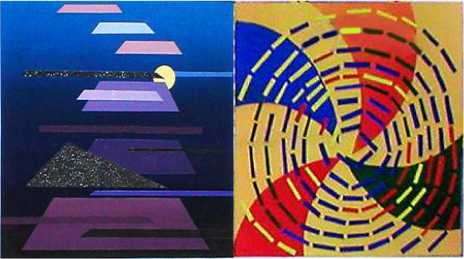

Традиционным упражнением на развитие ассоциаций, связанных с ощущениями, у слушателей подготовительных курсов по специальности «Промышленный дизайн» в рамках предмета «Композиция» является создание абстрактных композиций с использованием признаков ощущений нескольких модальностей, например, зрительных (линия, цвет, форма и их системы), вызванных ощущениями вкусовой модальности (кислое, сладкое, горькое и т. д.) (рис. 1).

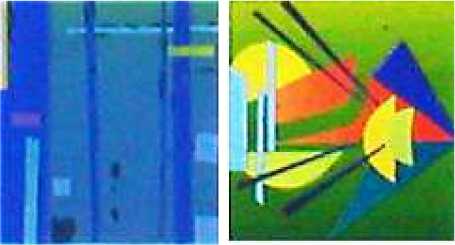

Примеры, представленные на рисунке 2, демонстрируют абстрактные композиции, основанные на ассоциации зрительных и статико-кинестических модальностей.

Рис. 1. Ассоциативные композиции:

1 — «Фруктовая жевательная резинка»; 2 — «Кока-кола»

1 2

3 4

Рис. 2. Ассоциативные абстрактные композиции:

1 — «Дождь идет»; 2 — «Трамвай идет»;

3 — «Мама идет»; 4 — «Праздник идет»

Для зрительной ассоциации с ключевым словом авторы композиций использовали различные средства зрительной модальности. Кроме психологической интерпретации продукта деятельности мы можем оценить данные работы с позиции художественной деятельности — создание художественного образа, понимаемого нами как эмоционально-чувственное переживание действительности с определенных эстетических позиций. Здесь совокупность форм, линии и цвета, вызванная эмоциональными ассоциациями, выраженными художественными средствами, являет художественный образ. В данном случае ассоциации становятся художественными.

Арнхейм Р. [3, с. 58] указал на поразительное сходство между элементарной деятельно- стью чувственного восприятия и более высокой деятельностью мышления и предложил применять термины «понятие», «суждение», «заключение» при анализе и описании чувственного познания.

Композиции, представленные на рисунке 2, могут быть рассмотрены и с позиций участия перцептивных понятий, то есть образов-представлений: «мама», «праздник», «дождь», «трамвай». Данные понятия связаны не с логическими процессами, а с эмоционально-чувственным восприятием и работой анализаторов осязательной, тактильной и температурной модальностей. Изменение совершающего передвижение персонажа, объемно представленного анализаторами различных модальностей, делает зрительные образы качественно различными. Художественный образ возвращает нам эмоциональное ощущение.

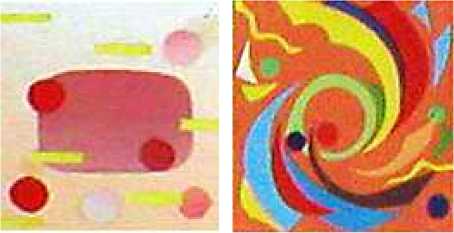

Зрительное восприятие — результат обучения. Человек видит с помощью мозга, а не только глазами. Восприятие — это активный акт, «приобретенное в результате обучения применение наших интеллектуальных возможностей» [4, с. 134]. Очень существенны при восприятии особенности личности эмоциональное отношение к происходящему, установки, знания и интересы. Эти особенности выражаются в социально-культурном и профессиональном опыте дизайнера. В этом контексте мы можем рассматривать упражнения на развитие ассоциаций между образами слуховых и зрительных модальностей. Задания состоят в том, чтобы создать в ассоциативной абстрактной композиции художественный образ поэтических или музыкальных произведений. Для представленных на рисунке 3 композиций характерно целостное восприятие избранных поэтических произведений и понимание творческой концепции данных авторов вообще, что говорит о культурном опыте авторов композиций. Психологический процесс, связанный с созданием подобных композиций, уже включает логическое мышление. Это объясняется и такой психологической категорией, как «синестезия». «В восприятии метафоры в системе ассоциативных связей необходимо учитывать явление синестезии, то есть возникновения под влиянием раздражения одного из анализаторов ощущения, характерного для другого анализатора. Наиболее часто встречаются зрительно-слуховые синестезии, когда под воздействием зрительных образов у субъекта возникают слуховые образы и наоборот. Недаром иногда говорят, что художники — композиторы света и цвета» [5, с. 103].

Рис. 3. Ассоциативная абстрактная композиция:

1 — В. Маяковский «Во весь голос»;

2 — Ф. Тютчев «Первый лист»;

3 — Ф. А. Моцарт «Реквием»; 4 — «Народный танец»

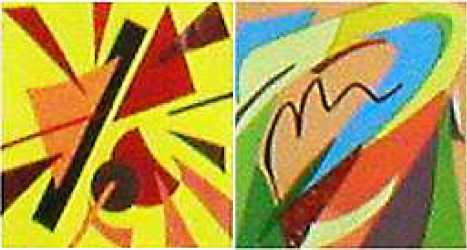

Рис. 4. Ассоциативные абстрактные композиции «Дождь»

По мнению С. Х. Раппопорта, способность вызывать некую ассоциацию складывается только на практике и имеет исторический характер. Подобные ассоциативные фонды складываются в процессе общественной практики и имеют историческую преемственность [6, с. 168].

На рисунке 4 мы можем видеть ассоциативные композиции, общие черты которых (цвет, общие признаки композиции, средства композиции, используемые разными авторами) схожи. Это и есть демонстрация аналогичного для разных исполнителей эмоционального переживания, связанного с данным природным явлением, используемого ассоциативными фондами для создания художественного образа явления.

Всеми уровнями ассоциативных связей, являющихся инструментом воображения, могут обладать все группы обучающихся, вовлеченных или не вовлеченных в профессиональную художественную деятельность. Это же можно сказать про художественно-образное мышление и способности к композиции. Так, в психологическом эксперименте с контрольными, допро-фессиональными и профессиональными группами испытуемых было выявлено следующее:

-

— художественно-образное мышление не является специфическим; общий уровень развития художественно-образного мышления у контрольных групп испытуемых, не вовлеченных в художественную деятельность, является начальным;

-

— композиционная связь имеет место в письменных и иконографических продуктах деятельности группы испытуемых, не занимающихся изобразительной деятельностью [7, с. 112].

Для художника и дизайнера важны художественные средства для создания художественного образа, поэтому мы рассматриваем ассоциации, возникающие всегда в связи со зрительной модальностью. На уровне ощущения и восприятия в перцептивных понятиях на основе эмоциональных ассоциаций присваиваются чувственные эквиваленты воспринимаемым линиям, формам, цвету, а также их системам, являющимся инструментом художественных ассоциаций. Определенное расположение объектов в пространстве и на плоскости листа, например, распознается как чувственное переживание динамики или статики в создании и восприятии продукта художественной деятельности. Разработаны системы приемов (приемы композиции), создающих, например, переживания движения: убывание или возрастание величины объектов, уменьшение или увеличение расстояний между объектами, изменение тона объектов и т. д. Эмоциональное переживание покоя — статика достигается увеличением массы форм или их систем у основания, уменьшением массы форм или их систем в верхней части композиции и т. д.

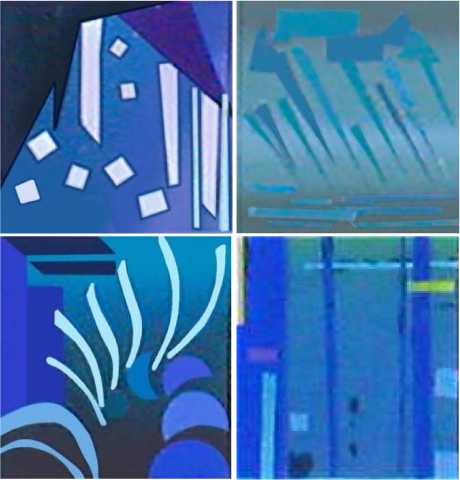

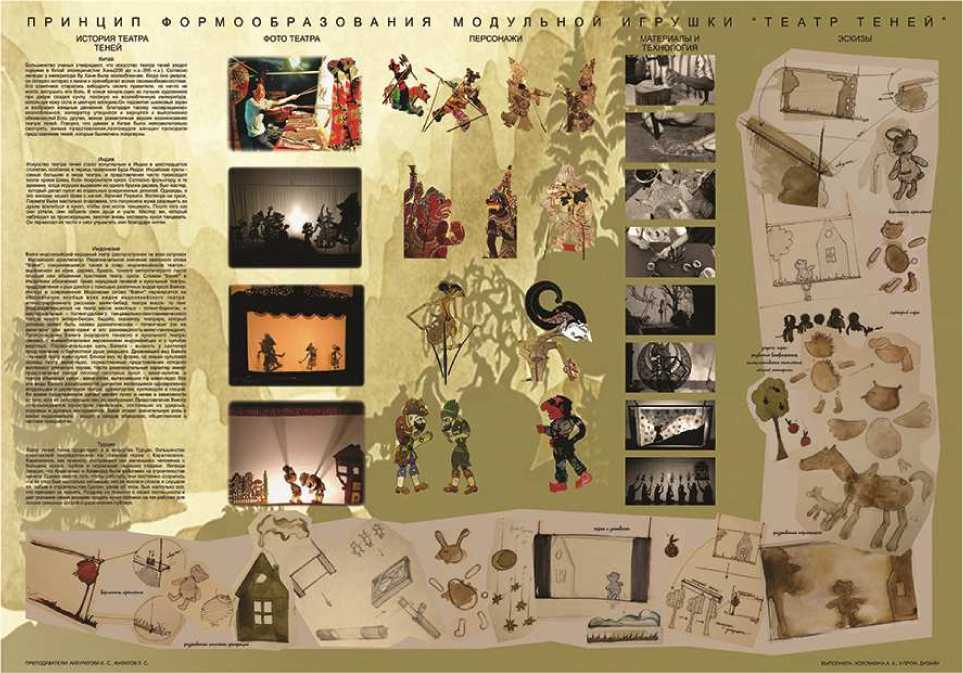

Накопление социокультурного и профессионального опыта в процессе обучения специ- альности «Дизайн» связано с одним из этапов основной дисциплины «Проектирование», для которой композиционные знания и умения являются базовыми. Работа над анализом аналогов и прототипа — важный элемент процесса проектирования. Во-первых, это накопление опыта студента по теме: расширяется кругозор, выявляются характерные черты объекта исследования, в частности, закономерности формообразования, его история, функциональность, социальная значимость, технологии и т. д. Во-вторых, в процессе исследования черты объектов упрощаются и принимают обобщенный вид.

Ассоциативно синтезируется необходимый перечень признаков на уровне образных представлений и понятий. Данное свойство памяти в процессе анализа существующих объектов исследования играет положительную роль: в памяти группы объектов классифицируются по оставшимся впечатлениям в соответствии с важным для человека свойством объекта. На основе анализа формообразования студент вырабаты- вает техническое задание на проектирование. На рисунке 5 представлен анализ аналогов на уровне образов-представлений и мыслительных понятий, показаны синтетические образы-представления к эскизному проекту «Театр теней» студента 2 курса бакалавриата кафедры «Промышленный дизайн».

Представления — это вторичные образы, представления памяти и представления воображения. Первичные образы становятся вторичными, соединяясь в классы с определенным набором актуальных признаков. Классификация образов-представлений происходит по уже известным признакам на уровне ощущений и восприятия, а также по другим признакам: музыкальным, физическим (весовые, температурные, фактурные, акустические, пространственные), физиологическим (угнетение, покой, возбуждение), географическим (географическое расположение) и т. д. Это происходит, как мы говорили ранее, в силу появления «представленче-ских понятий» на эмоциональном уровне.

Рис. 5. Анализ формообразования модульной игрушки «Театр теней»

Уровнями ассоциативных связей мы считаем предложенные В. Айнсвортлендом уровни оперирования образами:

-

— оперирование отдельными образами как чисто репродуктивное воспроизведение картины окружающей действительности;

-

— оперирование образами, в ходе которого меняются отдельные их характеристики, что приводит к изменению и модификации существующей идеи, объекта, образа;

-

— оперирование целой системой образов как основа комбинирования и синтеза, приводящего к созданию принципиально нового продукта;

-

— преобразование всей системы образов в целом, которое приводит к возникновению иного способа «видения» мира, созданию новой парадигмы мышления [8].

Если мы говорим о функционировании ассоциаций в процессе творческой деятельности дизайнера, то должны отметить, что это и художественные ассоциации, которые используются профессионалами для создания проектного образа. «Проектный образ — это, во-первых, идеальный объект или художественная модель, созданная воображением дизайнера, в которой отражается реальный мир; во-вторых, это целостная и завершенная в своем строении художественная форма, в которой все части согласованы друг с другом и с целым в соответствии с выражаемым в этой форме содержанием; в-третьих, это предметно выраженный смысл» [9, с. 16].

Модель, по словам С. Х. Раппопорта, — это такое отображение действительности, «которое способно дать нечто новое практике в той или иной ее плоскости — прямо либо через посредство познавательной или оценочно-ориентировочной, проектировочной или коммуникативной деятельности» [6, с. 42]. В процессе создания и восприятия художественных моделей участвует абстрактно-логическое мышление (последовательные суждения через абстрактные понятия) и представления (целостно-образные процессы). При формировании целостно-образных процессов активизируются и впитываются также разнообразные ассоциативные связи. Представления выступают в качестве своеобразных динамических ассоциативных центров психики.

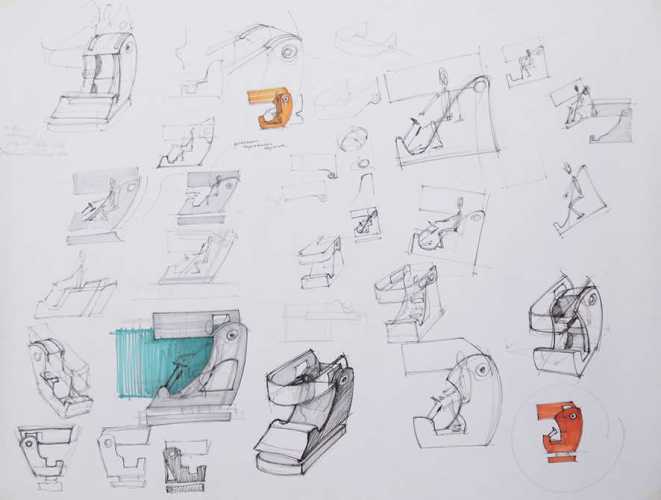

На этапе эскизирования дизайнер, в данном случае студент 2 курса бакалавриата кафедры «Промышленный дизайн», как правило, рассматривает объект проектирования с позиций упрощения формы (рис. 6). Но это не значит, что эскизы примитивны. Здесь просматриваются только существенные связи и отношения, позиционируется только необходимое для выражения образа место функциональных деталей целостного в сознании объекта. Объект рассматривается как единый образ. Именно с данными характеристиками у дизайнера ассоциируются перцептивные представленческие понятия различных модальностей и логические понятия «комфорт», «закрытая структура», «виртуальное пространство».

Рис. 6. Эскизы тренажера погрузчика

При этом линия как основной инструмент эскиза ассоциативно выражает пространственные, эмоциональные и структурные особенности. В данных эскизах линией и соотношением форм ассоциативно ведется поиск приемов формообразования. Складываются ассоциативные связи с анализируемыми объектами на аналитическом этапе. Форма синтезируется. Здесь уместно вспомнить высказывание С. Л. Рубинштейна, который рассматривает функционирование ассоциаций в системе аналитическо-синтетической деятельности мозга: «замыкание связей… ассоциаций — это наиболее общая форма синтеза аналитически выделенных элементов» [10, с. 210].

Полное обобщенное отражение действительности предоставляет человеку мышление. Мышление присутствует во всех познавательных процессах — восприятии, воображении, памяти, речи. И большую роль в решении мыслительных задач играют ассоциации. Образы мышления — образы памяти, творчески переработанные воображением с помощью ассоциаций.

Ссылаясь на концепцию креативности С. Медника, М. И. Меерович и Л. И. Шрагина пишут: «Способность к творчеству… определяется способностью преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и широтой поля ассоциаций. Формирование новых ассоциаций по смыслу является креативным мыслительным процессом, а показателями креативности испытуемого может служить величина отдаленности ассоциаций от стереотипа, то есть уровень оригинальности ассоциаций… В направленном ассоциативном эксперименте — генерировании ассоциаций по сходству — оригинальность проявится не в ассоциациях-сравнениях, отражающих прямое, реальное и зримо наблюдаемое сходство, а в ассоциациях-метафорах, при конструировании которых человек не столько открывает сходство, сколько создает его» [11, с. 337]. Авторы в процессе исследования выделили 4 типа ассоциаций:

-

— стереотипные ассоциации с очевидными признаками;

-

— оригинальные прямые ассоциации;

-

— ассоциации с большой степенью детализации;

-

— косвенные ассоциации.

Косвенные ассоциации, затрагивающие смысл объектов, — метафоры. Они функционируют на уровне словесно-логического и наглядно-образного мышления и являются результатом операций сравнения и аналогизирования с участием воображения. Участвуя в процессе восприятия в качестве единиц опыта, влияющего на формирование образа, метафора, как и ее инструмент — ассоциации, пронизывает все уровни психического отражения. Ассоциации как психологический процесс играют основную роль в функционировании метафоры в качестве:

-

— средства образности речи;

-

— средства оценки и эмоциональной оценки;

-

— механизма семантических изменений (номинативная функция);

-

— средство познания.

Особенно ярко проявляют себя ассоциативные связи в применении метафоры в качестве оценки: «Ассоциативные связи, которыми обладают каждое слово или выражение, выстраиваются в соответствии с характером ключевой метафоры, в результате чего возникают своеобразные матрицы осмысления, организующие всю наличную информацию о мире» [11, с. 318]. Метафора состоит из словесного выражения и нового смысла (подтекста) — ассоциативного комплекса. Основой метафорического формообразования является принцип «переноса». «Виды метафорических переносов в дизайне имеют свою специфику: в формообразовании промышленных изделий в первую очередь учитывается утилитарная функция… В отличие от лингвистики, в дизайне сравнение, антитеза, оксиморон и катахреза не являются метафорическими фигурами, как, например, олицетворение, метаморфоз, параллелизм, эпитет, перифраз, а являются стилистическими приемами, подчеркивающими степень соответствия заимствованных образов функциональному назначению предмета» [5, с. 113].

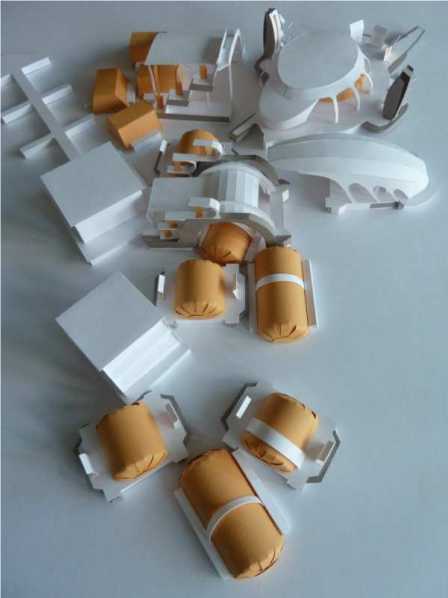

В частности, после этапа эскизирования, который, как мы выяснили, основан на использовании студентами способности к ассоциированию, и приобретенного профессионального опыта студент-дизайнер останавливается на одной из предложенных концепций, построенной на опыте метафорического формообразования. На концептуально-образном этапе рождается значение объекта разработки — семантика формы объекта и его замысел. Основными компонентами данного психологического процесса, схожего по основным позициям с конструированием вербального образа, являются: интеллектуальная активность, эмоциональный настрой и эмоционально-оценочное отношение к создаваемому объекту, актуальные знания, выраженные в опыте создания подобных объектов, мыслительные способы, с помощью которых преобразуются знания и конструируется образ объекта (комбинирование, аналогизирование, транс- формация). Как мы говорили ранее, данная психологическая деятельность основана на функционировании воображения. С помощью ассоциаций создается метафорический образ. На рисунке 7 представлены макеты — метафоры концептуального этапа проектирования. Каждый эскизный макет — это определенная форма бункеровочной станции, выражающая смысл данного объекта, ее функции, представленные в виде знака.

Рис. 7. Макеты концепций формообразования бункеровочной станции

Самоненко О. С. в исследовательской работе «Ассоциативно-образное проектирование костюма» введено понятие «ассоциативных ссылок» как проектных средств, где «суть процесса создания концептуально-образного решения заключается в творческой переработке и использовании некоторого упорядоченного количества ассоциативных источников, их пластического и пространственного расположения» [12, с. 1—23]. Понятие «ассоциативной составляющей» включает комплекс стягивания различных ассоциативных ссылок, посредством которых будет осуществляться процесс трансляции концептуально-образного решения объекта дизайна. На концептуально-образном этапе функционируют ассоциации словесно-логического мышления.

Таким образом, в процессе проектирования ассоциации проявляют себя на всех уровнях психического отражения действительности — сенсорно-перцептивном, «представленческом» (образы памяти, образы воображения), речемыслительном. Однако на первых этапах ассоциации наделяют объект разработки эмоциональными свойствами, а последующие этапы тяготеют к логическому осмыслению признаков объекта. Метафорическое же формообразование возвращает объекту эмоциональную окрашенность.

-

1. Аккуратова Е. С. Ассоциации как психологическая категория, ее место в процессе создания и восприятия продукта деятельности дизайнера // Материалы науч.-практич. конф. «Стратегия и тактика дизайна. Устойчивое развитие гармоничной предметно-пространственной среды». М. : ФГ БОУ ВПО МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014. С. 3—27.

-

2. Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 2005. 583 с.

-

3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. : Прогресс, 1974. 392 с.

-

4. Грегори Р. Л. Глаз и мозг. М. : Прогресс, 1970. 370 с.

-

5. Жердев Е. В. Метафорическая образность в дизайне. М. : АНО «Издательство МСХА», 2004. 228 с.

-

6. Раппопорт С. Х. От художника к зрителю. М. : Сов. художник, 1978. 238 с.

-

7. Аккуратова Е. С. Дидактические условия развития мышления учащихся в художественноконструкторской деятельности в учреждениях общего и профессионального образования : дис. … канд. пед. наук. Ульяновск, 2004. 295 с.

-

8. Синельников В. Б. Формирование образного мышления дошкольников (на материале детской конструкторской деятельности) : дис. … канд. пси-хол. наук. М., 1992.

-

9. Методика художественного конструирования / Ю. Б. Соловьев, В. Ф. Сидоренко, Л. А. Кузьмичев, Д. Н. Щелкунов и др. М. : ВНИИТЭ, 1983. 166 с.

-

10. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. М., 2003. 288 с.

-

11. Меерович М. И., Шрагина Л. И. Технология творческого мышления : практическое пособие. Мн. : Харвест, 2003. 432 с.

-

12. Самоненко О. С. Ассоциативно-образный метод проектирования костюма : автореф. дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2011. 23 с.

Список литературы Методика развития ассоциирования в рамках дисциплин "Композиция" и "Проектирование"

- Аккуратова Е С Ассоциации как психологическая категория, ее место в процессе создания и восприятия продукта деятельности дизайнера//Материалы науч.-практич. конф. «Стратегия и тактика дизайна. Устойчивое развитие гармоничной предметно-пространственной среды». М.: ФГ БОУ ВПО МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014. С. 3-27.

- Маклаков А. Г Общая психология: учеб. для вузов. СПб.: Питер, 2005. 583 с.

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. 392 с.

- Грегори Р. Л. Глаз и мозг. М.: Прогресс, 1970. 370 с.

- Жердев Е В. Метафорическая образность в дизайне. М.: АНО «Издательство МСХА», 2004. 228 с.

- Раппопорт С. Х От художника к зрителю. М.: Сов. художник, 1978. 238 с.

- Аккуратова Е. С Дидактические условия развития мышления учащихся в художественно-конструкторской деятельности в учреждениях общего и профессионального образования: дис.. канд. пед. наук. Ульяновск, 2004. 295 с.

- Синельников В. Б. Формирование образного мышления дошкольников (на материале детской конструкторской деятельности): дис.. канд. психол. наук. М., 1992.

- Методика художественного конструирования/Ю. Б. Соловьев, В. Ф. Сидоренко, Л. А. Кузьмичев, Д. Н. Щелкунов и др. М.: ВНИИТЭ, 1983. 166 с.

- Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. М., 2003. 288 с.

- Меерович М. И, Шрагина Л. И. Технология творческого мышления: практическое пособие. Мн.: Харвест, 2003. 432 с.

- Самоненко О. С. Ассоциативно-образный метод проектирования костюма: автореф. дис.. канд. искусствоведения. СПб., 2011. 23 с.