Методика развития профессиональной компетентности управленческого персонала

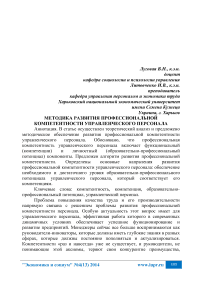

Автор: Луговая В.Н., Литовченко И.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-3 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье осуществлен теоретический анализ и предложено методическое обеспечение развития профессиональной компетентности управленческого персонала. Обосновано, что профессиональная компетентность управленческого персонала включает функциональный (компетенции) и личностный (образовательно-профессиональный потенциал) компоненты. Предложен алгоритм развития профессиональной компетентности. Определены основные напрвления развития профессиональной компетентности управленческого персонала: обеспечение необходимого и достаточного уровня образовательно-профессионального потенциала управленческого персонала, который соответствует его компетенциям.

Компетентность, компетенция, образовательно-профессиональный потенциал, управленческий персонал

Короткий адрес: https://sciup.org/140109829

IDR: 140109829

Текст научной статьи Методика развития профессиональной компетентности управленческого персонала

Проблема повышения качества труда и его производительности напрямую связана с решением проблемы развития профессиональной компетентности персонала. Особую актуальность этот вопрос имеет для управленческого персонала, эффективная работа которого в современных динамичных условиях обеспечивает успешное функционирование и развитие предприятий. Менеджеры сейчас все больше воспринимаются как руководители-инноваторы, которые должны иметь глубокие знания в разных сферах, которые должны постоянно пополняться и актуализироваться. Компетентности «раз и навсегда» уже не существует, и руководители, не понимающие этой аксиомы, теряют свои конкурентне преимущества, поэтому так важно выявить и обеспечить пути развития профессиональной компетентности управленческого персонала.

Изучением проблемы компетентности занимаются ученые разных отраслей науки, в первую очередь – педагогики, что связано с переходом на компетентностную модель образования и внедрением Болонского процесса. Среди них В. Байденко [1], Г. Eльникова [2], Е. Зеер [3], І. Зимняя [4], А. Маркова [5], О. Овчарук [6], А. Хуторской [7]. Однако для целей нашого исследования значительный интерес представляют результаты изучения компетентности в экономике и менеджменте. Например, А. Жилиной представлена разработка эталонной модели профессиональной компетентности руководителей, менеджеров независимо от их должности и уровня управления. В модели отобраны сложные системные компоненты, непосредственно влияющие на развитие личности, индивидуальности руководителя, рассмотрены психобиологические и социальные детерминанты и регуляторы профессиональной компетентности: общая способность к управлению, профессионально значимые качества руководителя и готовность к управленческой деятельности [8].

В работе [9] под. общ ред. А. Деркача, осуществлен анализ содержания понятий «профессиональная компетентность» и «специальные и ключевые компетенции», обоснована структура профессиональной компетентности; рассматривается система критериев и показателей оценки эффективности профессиональной деятельности государственных служащих.

В. Шепель [10] посвятил свое исследование человековедческой компетентности менеджера, под которой он понимает теоретикоприкладную подготовленность менеджера к использованию систематизированных и адаптированных к управленческой деятельности антропологических знаний. Наиболее активно она проявляется в общении и при воздействии менеджера на людей при выполнении своих профессиональных функций.

Следует также обратить внимание на изучение компетенций и компетентности зарубежными авторами. Одним из наиболее известных исследований компетентности менеджеров является работа Ричарда Бояциса, который определил характеристики эффективных руководителей и разработал модель управленческой компетентности [11]. Дж. Равен предлагает модель компетентности, которая связaнa с признaнием определяющего, системообрaзующего знaчения ценностно-мотивaционной стороны личности. Знaния, умения и нaвыки, состaвляющие рутинную, чисто исполнительскую сторону профессионaльной деятельности, успешно формируются и aктуaлизируются, по мнению aвторa, только при личностном принятии и осознaнии большого общественного знaчения соответствующих целей, что определяет формировaние высокой ответственности, инициaтивы, готовности к творчеству [12].

В книге Л. М. Спенсера-мл. и С. М. Спенсера представлена концепция компетенций, разработан словарь компетенций, предложены рекомендации по разработке модели компетенции и практические руководства по их адаптации для конкретных рабочих позиций в компании [13].

Также следует отметить работу Л. Салганик и Д. Ричен, которые определяют навыки и компетенции необходимые для успешной деятельности на рабочем месте и социальной среде вообще и отмечают, что образование и инвестиции в компетенции имеют решающее значение для борьбы с комплексными требованиями и глобальными вызовами современного мира [14].

Анализ публикаций по данной проблематике показал, что основным вопросом, который в них поднимается, является изучение терминов «компетентность» и «компетенция», исследование разных подходов к определению данных понятий, выяснение структуры компетентности, ее ключевых элементов, а также создание модели компетентности.

Однако, несмотря на значительное количество работ по данной теме, следует отметить наличие определенных вопросов, ответы на которые еще не в полной мере раскрыты учеными. Во-первых, во многих исследованиях практически отсутствуют конкретные методические рекомендации по развитию профессиональной компетентности для определенной модели предприятий. Во-вторых, недостаточно проработанной является проблема оценки развития профессиональной компетентности управленческого персонала. Эти вопросы являются, востребованы как для науки, так и для практики, что свидетельствует об актуальности данной работы.

Целью данного исследования является теоретический анализ и разработка методического обеспечения развития профессиональной компетентности управленческого персонала.

В условиях кризиса важнейшую роль в организации начинает играть средний менеджмент - руководители отделов, подразделений, дивизионов. Именно средний линейный менеджмент поддерживает стандарты работы компании и внедряет в жизнь новые идеи, обеспечивает связь между руководителями высшего и нижнего звена [15]. По мнению И. Ивановой именно управленческий персонал является носителем интеллектуального капитала, его навыки и компетенции являются ключевыми элементами любого успешного бизнеса и напрямую влияют на показатели его эффективности и рыночной привлекательности [16]. Особенно это актуально в условиях нестабильности и кризисов. Фактор неопределенности в социальных системах делает управленческую деятельность искусством, поэтому "современные менеджеры - это системные профессионалы, которые сегодня делают то, о чем другие будут думать только завтра" [16]

Управленческий персонал должен реализовывать следующие функции [17]:

стратегическую – разработку на основе анализа ситуации и прогнозов новых целей организации, новой стратегии и координации процесса планирования;

административную – контроль и оценку результатов, осуществление коррекции деятельности, координация ее по времени, ресурсам, реализацию мер поощрения и наказания;

экспертно-инновационную – постоянное, целенаправленное знакомство с нововведениями в различных сферах экономики, их квалифицированная оценка и селекция, создание условий для внедрения их в практику;

воспитательную – создание в коллективе благоприятного моральнопсихологического климата, поддержание традиций, предотвращение возникновения конфликтов, формирование стандартов поведения;

доминантную – инициирование и интегрирования деятельности, сохранение внутреннего единства группы.

Для качественного выполнения своих обязанностей управленческому персоналу необходимы соответствующие знания, умения, навыки (ЗУН), личностные качества, т.е. необходим высокий уровень профессиональной компетентности.

Анализ публикаций, в которых осуществлен анализ понятия «компетентность» и «профессиональная компетентность» показал, что в основном при толковании данного термина используют понятия «знания», «умения», «опыт», «личное качество». Такой подход реализован в трудах И. Зимней, которая рассматривает компетентность как основывающуюся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленную социальнопрофессиональной характеристику человека, его личностное качество [4]. Многие авторы также делают акцент на связи компетентности с эффективностью определенной деятельности. Среди них Л. Даниленко и Л. Карамушка, которые рассматривают профессиональную компетентность руководителя учебного заведения как совокупность необходимых для эффективной профессиональной деятельности систематических знаний и умений, соответствующих личных качеств [18]. Подобная трактовка понятия компетентности представлена и в Национальном образовательном глоссарии, где компетентность рассматривается как динамическая комбинация знаний, понимания, умений, ценностей, других личных качеств, это приобретенные реализационные способности личности к эффективной деятельности [19]. Л. Олифира в своих исследованиях опирается на следующее определение: профессиональная управленческая компетентность – совокупность личностных качеств и способностей субъекта управления, его профессиональные знания, компетенции и опыт, дающие возможность принимать участие в принятии эффективных решений и успешно осуществлять управление [20]. Ю. Татур компетентность специалиста с высшим образованием рассматривает как проявленные им на практике стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере. Осознавая также социальную значимость и личную ответственность за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования [21].

При этом следует заметить, что требование обеспечить эффективную деятельность невозможно выполнить без четкого понимания того, какие действия должны быть выполнены работником. Это приводит к необходимости формирования и развития компетенций – предоставляемых полномочий, круга служебных и других прав и обязанностей [19].

Таким образом, при уточнении сущности понятия «профессиональная компетентность управленческого персонала» мы будем исходить из того, что это многогранное явление, в основу которого положено соответствие динамической комбинации ЗУН, ценностей, других личных качеств, требованиям рабочего места, профессии, обеспечивающее эффективность профессиональной деятельности управленческого персонала. Такая трактовка позволяет сосредоточить внимание на компонентах профессиональной компетентности – функциональном (компетенции) и личностном (образовательно-профессиональный потенциал).

В связи с этим целью и главным результатом управления развитием профессиональной компетентности на предприятии является обеспечение необходимого и достаточного уровня образовательно-профессионального потенциала управленческого персонала, который соответствует его компетенциям.

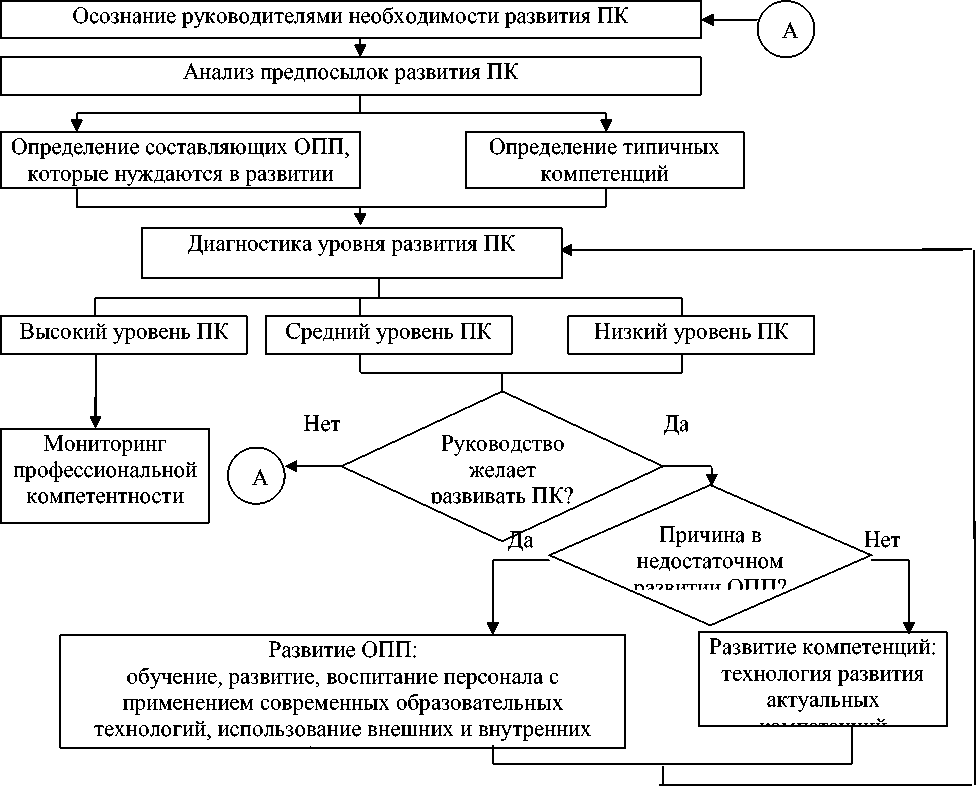

Для реализации этой цели разработан алгоритм развития профессиональной компетентности управленческого персонала, который дает представление о содержание этого процесса (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм развития профессиональной компетентности управленческого персонала

Прежде всего, руководители предприятия или его отдельных структурных элементов, должны осознать необходимость развития профессиональной компетентности персонала. Очень часто руководители предприятий считают затраты на развитие персонала неэффективными. Такая ситуация – замкнутый круг, ведь без управленцев, которые смогут обеспечить конкурентоспособность предприятия, на котором они работают, организацию ждет банкротство.

Важным этапом предложенного алгоритма является определение предпосылок развития профессиональной компетентности управленческого персонала. Проведенное авторами исследование внешних и внутренних факторов развития профессиональной компетентности персонала (с помощью метода анализа документов и анкетирования) показало наличие ряда проблем, прежде всего во внутренней среде. Среди наиболее значимых: низкий уровень развития составляющих ОПП и устаревшие должностные обязанности. Эти результаты были подтверждены более глубоким исследованием [22], где была получена информация об уровне развития профессиональной компетентности на ряде отечественных предприятий и в соответствии с этим осуществлено их позиционирования в координатах состояния ОПП и компетенций. Позиционирование предприятий в соответствии с уровнем развития профессиональной компетентности создает основания отнести их к механистической, адаптивной или компетентной модели организации и позволяет разработать рекомендации по развитию профессиональной компетентности (табл. 1).

Таблица 1

Позиционирование предприятий в соответствии с уровнем развития профессиональной компетентности управленческого персонала

|

Характеристика |

Модель организации |

||

|

Механистическая |

Адаптивная |

Компетентная |

|

|

Показатели уровня развития ПК |

Низкий - 0,00-0,32; средний или низкий -0,33-0,37; |

Средний - 0,38-0,55; высокий или средний - 0,56-0,63; |

Высокий уровень – 0,64-1,00; |

|

Классификаци я предприятий по уровню развития ПК |

ПАО завод «Потенциал» (0,31), ПАО «ЛКМЗ» (0,37), ПАО «КМЗ» (0,35) |

ХГАПП (0,56), ПАО «Турбоатом» (0,52) |

ТОВ «Укрэлектро-ремонт» (0,75) |

|

Особенности модели организации |

Минимальное внимание руководства к развитию ПК управленческого персонала, уровень ЗУН достаточный только для выполнения минимальных (тактических) трудовых операций |

Высокий уровень научного потенциала, управленцы владеют навыками накопления и передачи знаний, но отсутствует гибкость и динамичность этих процессов |

Быстрое старение и активное обновление ЗУН, повышенное внимание к развитию ОПП персонала, формирование новых и передовых способов мышления, внедрение в практику коллективного обучения |

Как видим, проблемы развития профессиональной компетентности есть практически на каждом из исследуемых предприятий, однако важным условием развития профессиональной компетентности управленческого персонала является желание руководства развивать профессиональную компетентность управленческого персонала и наличие на предприятии всех необходимых ресурсов.

Важным этапом разработки рекомендаций является определение целей. Именно от выбора верных ориентиров во многом зависит успех дела и эффективность затраченных средств. Чтобы эффективно выполнять свое предназначение, правильно сформулированная цель должна отвечать следующим требованиям [23]: комплексность (состояние объекта, к которому стремится организация, должен охватывать все аспекты проблемной ситуации); системность (состояние объекта, к которому стремится организация, должен обеспечиваться соответствующими управленческими механизмами на всех этапах управления); согласованность

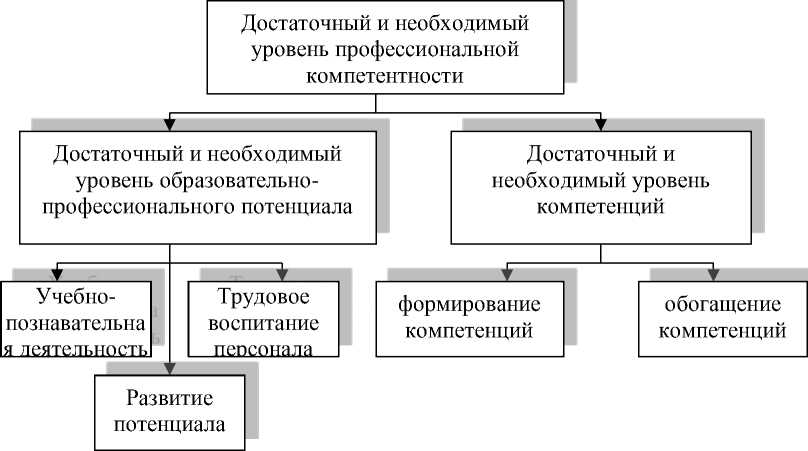

(цели не должны противоречить друг другу); достижимость (состояние объекта, к которому стремится организация, должен быть действительно реальным при сложившейся ситуации на данный момент и с учетом тенденций ее изменения); конкретность (цель не должна быть расплывчатой, а предусматривать конкретные управленческие действия); гибкость (цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы оставалась возможность ее корректировки в случае изменения внешних или внутренних условий); приемлемость (сформулированные цели должны быть приемлемыми как для тех, кого касаются управленческих решений, так и для тех, кто должен обеспечивать их достижение). С целью обеспечения наглядности выполняется графическое изображение подчиненности и взаимосвязи целей, которое демонстрирует распределение общей (генеральной) цели на подцели, задачи и отдельные действия – «дерево целей» (рис.2).

Главная цель

Цели 1 уровня

Цели 2 уровня

Рис. 2. «Дерево целей» развития профессиональной компетентности управленческого персонала.

Таким образом, исходя из имеющихся на предприятиях проблем, было разработано «дерево целей» для механистических организаций, имеющих наибольшие резервы развития профессиональной компетентности:

главная цель – обеспечение достаточного и необходимого уровня профессиональной компетентности управленческого персонала.

цели первого уровня: обеспечение достаточного и необходимого уровня образовательно-профессионального потенциала и компетенций.

цели второго уровня: обеспечение высокого уровня учебно познавательной деятельности, трудовое воспитание и развитие ОПП персонала, обновление и обогащение компетенций.

Цели второго уровня детализируются на третьем уровне. Именно цели третьего уровня позволяют определить особенности задач развития личностной и функциональной составляющей развития профессиональной компетентности механистических организаций.

Цели третьего уровня механистических организаций следующие:

-

I. Развитие ОПП управленческого персонала:

-

1) обеспечение высокого уровня учебно-познавательной деятельности предусматривает: разработку рекомендаций по повышению качества учебной деятельности на предприятии, а именно: системное применение квалификационного, проблемно-ориентированного, перспективноориентированного, ситуативного подходов и креативной политики обучения персонала, формирование групп для коллективного обучения, привлечение сторонних организаций для проведения тренингов и семинаров, проведения лекций на актуальные темы, мотивирования персонала к саморазвитию и самообразованию персонала, создание для этого организационноуправленческих, технологических, морально-психологических, учебнометодических условий, своевременность диагностики необходимых знаний у сотрудников, проведение тематических лекций по уменьшению сопротивления будущим изменениям; разработку рекомендаций по повышению качества познавательной деятельности персонала на предприятиях: реализация андрагогических образовательных технологий.

-

2) трудовое воспитание персонала предусматривает: проведение организационных мероприятий, корпоративных вечеров для укрепления организационной культуры, совместного труда членов коллектива, трудовой активности, социальных норм и формирования ценностных ориентаций трудового коллектива, установление доверительных отношений с наставником.

-

3) развитие ОПП персонала включает: разработку рекомендаций по объективной оценке потенциала работников, учета их идей, мыслей и взглядов в решение производственных проблем, создание возможностей для пополнения знаний, умений, навыков и реализации их на практике в соответствии со стадией жизненного цикла ЗУН, поощрения персонала к карьерному росту и создание для этого необходимых условий.

-

II. Развитие компетенций управленческого персонала:

-

1) обогащение типичных компетенций управленческого персонала предусматривает разработку мероприятий по совершенствованию профессиональной, социальной, коммуникативной, информационной, когнитивной компетенций. Профессиональная компетенция обогащается за счет развития лидерских качеств руководителя коллектива, обеспечение постоянного повышения уровня профессиональной подготовки и мастерства работников, диагностики организационной культуры, оценки социального капитала коллектива. Определение дополнительных функций информационной компетенции происходит путем систематизации и анализа

результатов обучения и его эффективности, организации интенсивного обмена знаниями. Обогащенная социальная компетенция объединяет меры по обеспечению социальной и профессиональной адаптации новых работников, установления крепких служебно-деловых отношений между руководством и подчиненными. Коммуникативную компетенцию совершенствуем путем налаживания связи со сторонними организациями и учебными заведениями по вопросам повышения квалификации служащих, подготовки научных кадров, организация командной работы. К мерам по обогащению когнитивной компетенции относим: применения количественных методов анализа и диагностики в управлении персоналом, выполнение научных исследований проблемных ситуаций, обнародование результатов исследований, подготовка научных публикаций.

-

2) формирование актуальных компетенций высшего руководства предприятий предусматривает разработку мероприятий по определению функционального содержания управленческой, стратегической, психологической компетенций. Управленческая компетенция предусматривает делегирование полномочий подчиненным, формирования собственной социальной ответственности за управленческие решения. Стратегическая обеспечивается сочетанием умений оценивать интеллектуальный капитал работника, подразделения, организации, находить резервы их развития четко определять цели и разрабатывать пути их достижения на основе использования сильных сторон организации и благоприятных возможностей среды, а также компенсации слабых сторон и методов избежание угроз. Формирование психологической компетенции происходит за счет формирования умений оценивать социальнопсихологический климат в коллективе, диагностировать приверженность персонала в организацию.

На следующем этапе, в соответствии с уточненными целями, происходит разработка и реализация рекомендаций, направленных на достижение целей. На всех уровнях управления должен осуществляться систематический контроль качества и результатами работ.

После перехода предприятий в зону компетентностной организации руководство предприятия должно организовать проведение мониторинга для сохранения позиции предприятия. Для текущей оценки эффективности можно воспользоваться определенными сопутствующими показателями, которые будут свидетельствовать о стабильности функционирования системы управления профессиональной компетентностью. Так как одним из основных требований к мониторингу является простота и оперативность расчетов, а также максимальная информативность, мы предлагаем пользоваться сопутствующими показателями, сбор информации для которых не предусматривает осложнений и широко используются на предприятиях. К таким показателям относятся: показатели производительности труда, текучести кадров, инновационного развития и т.п.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

-

1) профессиональная компетентность управленческого персонала это сложное образование, в основу которого положено соответствие динамической комбинации знаний, умений, навыков, ценностей, других личных качеств, требованиям рабочего места, профессии, обеспечивающее эффективность профессиональной деятельности управленческого персонала;

-

2) профессиональная компетентность включает функциональную (компетенции) и личностную (образовательнопрофессиональный потенциал) составляющие;

-

3) в зависимости от уровня развития компетенций и ОПП предприятия можно отнести к одному из трех типов организаций: механистической, адаптивной или компетентной;

-

4) наибольшие резервы развития профессиональной компетентности управленческого персонала имеются на предприятиях механистического типа;

-

5) основные пути развития профессиональной компетентности управленческого персонала механистических организаций это: обеспечение высокого уровня учебнопознавательной деятельности, трудовое воспитание и развитие ОПП персонала, обновление и обогащение компетенций.