Методика реставрации иконы «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому» конца XVII века из фонда Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника

Автор: Бережная М.С., Терехина Д.К.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 1 (13), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию и реставрации иконы «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому» конца XVII века из собрания ФГБУК «Государственный Ростово Ярославский архитектурно художественный музей заповедник». Представлена краткая история бытования памятника как части иконостаса Успенского собора Ростовского кремля, включающая период его создания, местонахождение в разное время, а также описание редкой иконографии. Приводятся сведения о различных внедрениях в структуру памятника (последствия непрофессионального укрепления, поновительские вставки в утратах левкаса, работа с основой иконы). Особое внимание уделяется результатам проведенного комплекса физико химических исследований. Статья отражает процесс подбора оптимальных методик реставрации при усложняющих укрепление факторах. А именно: биопоражения на оборотной и лицевой стороне иконы, нестабильное состояние основы из за колебания температурно влажностного режима, деструкция и ослабление древесины, пораженный плесенью левкас, многочисленные аварийные участки левкаса и красочного слоя. Выполнены работы по устранению последствий прошлых непрофессиональных реставрационных вмешательств в виде наплывшего на красочный слой левкаса, смещенных и перевернутых фрагментов левкаса с красочным слоем, беспорядочно приклеенных без соответствия рисунку, вдавленных и утонувших в левкасе. Приводится описание проведенных реставрационных процессов с указанием материалов, а также результаты выполненной работы.

Икона, успенский собор ростовского кремля, исследования, предыдущие реставрационные вмешательства, биологическое поражение, укрепление, консервация основы иконы, смещенные фрагменты левкаса с красочным слоем

Короткий адрес: https://sciup.org/170210249

IDR: 170210249

Текст научной статьи Методика реставрации иконы «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому» конца XVII века из фонда Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника

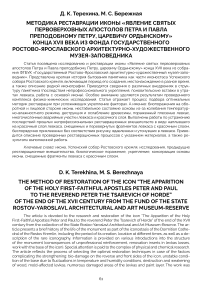

Икона «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому» конца XVII в. является одним из крупных произведений из фонда музея Ростовского кремля ( ил. 1 ). Имеет следующие размеры: 130 × 200 × 3–3,2 см; написана в технике желтковой темперы с листовым золочением. Произведение поступило в реставрацию на выездной учебной практике студентов РАЖВиЗ Ильи Глазунова в Ростове (2023), а позже было передано в Академию для продолжения исследования и реставрации в качестве курсовой работы, выполненной Д. К. Терехиной на IV курсе (2023–2024). Научным руководителем выступила профессор кафедры реставрации темперной живописи РАЖВиЗ Ильи Глазунова, реставратор 3 категории М. С. Бережная. При тщательном изучении научных статей исследователей истории Ростовской земли были найдены более подробные сведения о примерном времени создания иконы, ее расположении в иконостасе собора, а также ключевых событиях ее бытования. Так, стало известно, что икона была частью иконостаса Успенского собора Ростова Великого. Согласно описи Ростовского архиерейского дома 1691 года1, икона находилась в местном ряду каменного иконостаса при Ионе Сысоевиче — митрополите Ростовском и Ярославском с 1652 по 1690 год. Затем, при митрополите Иоасафе в 1694 – 1698 гг., каменный иконостас заменен на деревянный барочный высокий иконостас, в котором икона располагалась также в местном ряду. В 1730 году в храме произошел пожар, из которого икону удалось спасти2, после чего она была помещена в местный ряд нового иконостаса, созданного при митрополите Иоакиме в 1731 – 1740-х годах. В XVIII веке на иконе сохранялись прежний серебряно-позолоченный басменный оклад с четырьмя венцами, украшенными драгоценными камнями, и привешенная к образу серебряная панагия. В начале XIX в. этот оклад заменили новым, чеканным, который оставался на иконе до 1929 г., когда был изъят государством. В 1935 году храм закрыли, но только в 1967-м икону, пострадавшую от сырости и плесени, перенесли в музей.

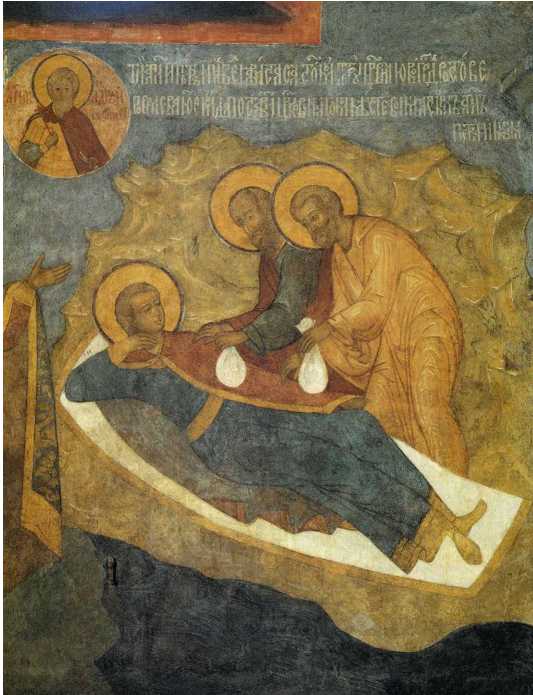

Сюжет ростовской иконы восходит к событиям из жития местночтимого святого царевича Петра и связан с основанием ростовского Петровского монастыря. Эти эпизоды описаны в «Повести о Петре, царевиче ордынском», — сохранившемся произведении древнерусской литературы XV в. На иконе изображается момент явления царевичу Петру апостолов Петра и Павла, вручающих ему мешочки с золотом и серебром на покупку трех икон и строительство монастыря. Царевич Петр изображается в одном из вариантов его иконографии — молодым, в княжеских одеждах, богато украшенных орнаментом3. Несмотря на то, что в иконописи этот сюжет сегодня считается редким, в середине и второй половине XVII в. эпизод из жития царевича с явлением апостолов становится частой темой для изображения. Одним из первых таких примеров являются фрески 1652 – 1666 годов из Архангельского собора Московского Кремля4 ( ил. 2 ).

Ил. 1.

Икона «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому».

Неизвестный автор.

Конец XVII в. Дерево, левкас, желтковая темпера, золочение. 200 × 130 × 3–3,2 см.

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль».

Общий вид до реставрации.

Съемка Д. К. Терехиной, 2023 г.

Ил. 2.

Фреска «Сон ордынского царевича Петра». 1652 – 1666 гг. Архангельский собор Московского Кремля.

Изображение воспроизводится по изд.: Сизов Е. С. Храм Архангела Михаила на Соборной площади Кремля // Архангельский собор Московского Кремля / сост. и науч. ред. Н. Я. Маясова. М.: Красная площадь, 2002. С. 76.

Для определения состояния сохранности произведения было проведено предварительное визуальное исследование, в ходе которого выявлены следующие разрушения:

-

• биопоражения иконы плесневыми грибами на лицевой и оборотной стороне;

-

• отставания паволоки;

-

• многочисленные закрытые вздутия левкаса с красочным слоем;

-

• вздутия с изломом по гребню, а также с наложением одного края гребня на другой;

-

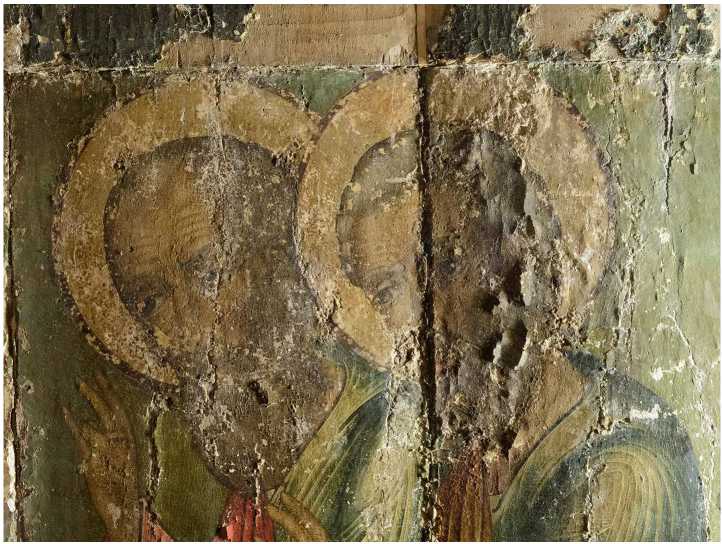

• многочисленные осыпи левкаса с красочным слоем и смещение множества фрагментов ( ил. 3 ).

Ил. 3.

Икона «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому». Фрагмент. До реставрации.

Вздутия левкаса с красочным слоем. Съемка Д. К. Терехиной, 2023 г.

Икона находилась в остро-аварийном состоянии. Кроме аварийных участков на иконе наблюдалось множество следов реставрационных вмешательств: доски основы соединены между собой с помощью склейки с тонкими деревянными планками ( ил. 4 ); сделаны новые шпонки; утраты левкаса на некоторых участках восполнены воском, а также есть вставки из твердого рыхлого материала оранжевого цвета в нижней части средника. Древесина на нижнем поле затонирована темно-зеленой краской, имитируя цвет полей иконы, на некоторых восковых вставках сделаны тонировки. На поверхности живописи наблюдались остатки клеевой пленки и профилактической заклейки, не удаленные после укрепления. Левкас после непрофессионального укрепления был смятым, неровным, часто заплывавшим на красочный слой. В крупных утратах верхних слоев левкаса или рядом с ними смещенные фрагменты были беспорядочно приклеены, представляя собой сложную мозаику из мельчайших разрозненных частиц левкаса с красочным слоем. Многие фрагменты были приклеены друг на друга, перевернуты или вдавлены в левкас. Также имелись участки, где отстающая от основы паволока, смятая в складки, без распрямления была приклеена к основе ( ил. 5 ), а под некоторыми складками приклеенной паволоки находились смещенные фрагменты левкаса с красочным слоем. В числе прочего на живописи были обнаружены крупные круглые пометки мелом розового и белого цвета — возможно, так отмечали участки, требующие укрепления. По данным, предоставленным хранителем музея, известно, что одно из последних реставрационных вмешательств было в 2013 году. Тогда, вероятно, была проведена консервация деревянной основы: сделаны новые шпонки и длинные деревянные врезки между досками основы и в одну из трещин. В ходе практики было проведено противоаварийное укрепление левкаса с красочным слоем, необходимое для транспортировки иконы в Москву.

При поступлении иконы в РАЖВиЗ Ильи Глазунова по решению реставрационного совета все мероприятия по консервации были временно отложены, пока идет постепенная акклиматизация иконы при сезонной смене влажности. В этот период времени, длящийся около месяца, был проведен комплекс лабораторных исследований — определение наполнителя авторского левкаса, породы древесины и материала паволоки, химического состава грунта оранжевой вставки (методом микрохимического анализа); микроскопия небольших пятен на профилактической заклейке; послойное изучение микрошлифов проб, — выполненных профессором кафедры технико-технологических исследований РАЖВиЗ Ильи Глазунова Ю. М. Куксом. Также заведующий лабораторией биологических исследований ГОСНИИР Н. Л. Ребрикова выполнила микологическое исследование. В составе пробы левкаса в качестве наполнителя обнаружен мел, материалом паволоки послужил лён, анатомическая структура поперечного среза пробы древесины характерна для липы. Пятна на профилактической заклейке, лежащей на участке с изображением одежд апостола Петра, представляли собой мушиные засиды. Большой интерес представлял материал, из которого были выполнены поздние поновительские вставки на изображении ног апостолов (ил. 6). В результате исследования выяснилось, что наполнитель вставки — микрокальцит с добавлением оранжевого пигмента — свинцового сурика, а связующее вставки близко по составу к клее-масляной эмульсии. Также было проведено послойное изучение в видимом свете и ультрафиолетовом спектре излучения микрошлифов левкаса и красочного слоя, сделанных из микропроб с разных участков иконы. На шлифах четко просматривается трехслойная структура: левкас, красочный слой или золочение на определенных участках и слой лака. На нескольких пробах видно два слоя левкаса, что, возможно, является результатом последовательного его нанесения. Для микологического исследования была отобрана проба с оборотной стороны иконы. В пробе выявлено наличие большого количества спор грибов, одиночных и в виде скоплений и цепочек, а также фрагментов мицелия, однако рост грибов отсутствует.

Ил. 4.

Икона «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому».

Оборотная сторона.

Видны деревянные врезки и реставрационные шпонки.

Съемка Д. К. Терехиной, 2024 г.

Ил. 5.

Икона «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому».

Фрагмент. Складка паволоки приклеена к основе.

Съемка Д. К. Терехиной, 2024 г.

Ил. 6.

Икона «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому».

Фрагмент. Вставка из твердого материала оранжевого цвета. Съемка Д. К. Терехиной, 2024 г.

В результате перепадов температурно-влажностного режима основа иконы дала усадку, что привело к образованию отставаний паволоки от основы и вздутий левкаса различного характера. Нижняя реставрационная шпонка была закреплена таким образом, что было невозможно ее свободное движение в пазе при усадке деревянной основы. К тому же из-за воздействия плесневых грибов древесина стала хрупкой и крошилась в нижней части у правого поля. В совокупности эти факторы привели к образованию крупной сквозной трещины в правом нижнем углу основы вдоль лузги. Состояние древесины на этом участке усугублялось дополнительно тем, что в предшествующую реставрацию, видимо, при склейке досок основы использовалась струбцина без изолирующего слоя, из-за чего на правой боковой стороне остались глубокие вдавленные следы от упора струбцины, а рядом с ними появились трещины и крупные утраты древесины. Изменение размеров деревянной основы также привело к появлению двух крупных расщепов на нижнем поле иконы, видимых на нижнем торце.

На следующем реставрационном совете была утверждена последовательность работ:

-

1) антисептирование;

-

2) укрепление аварийных участков

-

• вздутий левкаса с изломом по гребню, наложением одного края гребня на другой и смещенными фрагментами;

-

• отставаний паволоки от основы;

-

• закрытых вздутий и отставаний левкаса;

-

3) замена старой профилактической заклейки;

-

4) консервация основы, включающая

-

• стяжку расщепов древесины в левом нижнем углу основы;

-

• демонтаж реставрационных шпонок, укорачивание и возвращение их на прежнее место;

-

• удаление поверхностных загрязнений с торцов, правой боковой стороны и левой планки;

-

• склеивание сквозной трещины на правом поле;

-

• удаление гвоздей, заделка гвоздевых отверстий на торцах и боковой стороне иконы.

-

5) укрепление смятой паволоки, извлечение фрагментов левкаса с красочным слоем из-под паволоки, укрепление фрагментов левкаса с красочным слоем, лежащих внахлест, участков с перевернутыми и приклеенными в ходе предыдущей реставрации фрагментами, подклейка смещенных фрагментов в соответствии с рисунком.

Было необходимо подобрать оптимальные методики укрепления аварийных участков и реставрационные материалы с учетом состояния памятника, особенностей авторских материалов и последствий воздействия на них при предыдущих реставрационных вмешательствах, а также биологического поражения.

По решению реставрационного совета, в связи с наличием биопоражения на иконе, перед началом противоаварийного укрепления участки обрабатывались 3% раствором катамина АБ в этиловом спирте5.

На первом этапе работ выполнялось противоаварийное укрепление. Пробное укрепление вздутий левкаса с изломом по гребню проводилось на нижнем поле иконы с помощью растворов кроличьего и осетрового клеёв. Пробное укрепление с применением обоих клеевых растворов дало положительный результат. Однако в случае с подобной сильной рыхлостью обесклеенного левкаса свойство осетрового клея глубже проникать в структуру левкаса оказалось наиболее подходящим. При укреплении использовался клеевой раствор, температура которого не превышала 20 – 24ºС, так как из-за поражения плесневыми грибами меловой левкас при воздействии теплым клеевым раствором быстро размягчается и плывет.

На следующем этапе была заменена старая профилактическая заклейка на тех участках, где она отклеивалась или была порвана, а также при наличии на ней желтых и темно-коричневых подтеков в связи с поражением плесенью.

Перед тем, как приступить к консервации основы, для удобства ее проведения были демонтированы верхняя и правая планки надставленной рамы, прикрепленные к основе с помощью саморезов и гвоздей. Демонтаж левой планки, закрепленной на большой кованый гвоздь в нижней части основы, был временно отложен из-за аварийного состояния древесины в правом нижнем углу: при попытках извлечения гвоздя образовывались выкрошки сухой древесины в области трещины, а сама трещина могла увеличиться.

С предварительным удалением поверхностных загрязнений с участка были заделаны расщепы древесины на нижнем поле иконы с помощью клее-опилочной массы, после чего участки тонировались акварелью в цвет древесины.

Поскольку край нижней реставрационной шпонки упирался в паз и мог спровоцировать дальнейшее увеличение трещины из-за создаваемого напряжения, было необходимо провести демонтаж реставрационных шпонок и их укорачивание. Укорачивание верхней шпонки, установленной очень плотно в пазе, также было необходимо для предотвращения появления такой же сквозной трещины древесины в верхней части основы. Способ крепления реставрационных шпонок к основе был следующим. Каждая состояла из трех планок, совпадающих длиной с пазом. Средняя планка установлена враспор, позволяя конструкции плотно держаться в пазе. Все три планки соединены между собой саморезами по краям. Поверх нижней реставрационной шпонки также саморезами была закреплена оригинальная шпонка. Конструкция разбиралась с помощью шуруповерта, и электрическим лобзиком каждая шпонка укорачивалась на 6 см со стороны, примыкающей к правому полю иконы. Пока шпонки были сняты, в пазах удалялись нестойкие поверхностные загрязнения сухой щетинной кистью. При возвращении укороченных шпонок была соблюдена та же последовательность их крепления: сначала в паз вставлены боковые планки, а затем враспор установлена центральная.

Перед началом укрепления деструктированной древесины и извлечением гвоздей на торцах и боковых сторонах, с участков были удалены поверхностные загрязнения. С сухой крошащейся поверхности основы на тыльной стороне возле сквозной трещины, ввиду остро-аварийного состояния участка, можно было удалить только нестойкие поверхностные загрязнения. Принимая во внимание факт сильного поражения древесины плесневыми грибами, было принято решение для укрепления использовать синтетический клей, а именно: растворы Paraloid B-72 в ацетоне. Пропитки велись с использованием растворов 2 – 10% концентрации, с ее постепенным увеличением для лучшего проникновения в структуру и постепенного возвращения механической прочности сгнившей древесине6. После пропиток и длительной просушки укрепленный участок стал значительно прочнее и тверже. Для склейки трещины основы использовался мездровый клей, после чего участок был зафиксирован струбциной. На торцах и правой боковой стороне иконы были удалены гвозди и клее-опилочной массой были заделаны гвоздевые отверстия.

Следующим этапом консервации иконы после укрепления аварийных участков и консервации основы стало укрепление смятой паволоки, возвращение на места смещенных и перевернутых приклеенных в беспорядочном виде фрагментов левкаса с красочным слоем ( ил. 7, 8 ). На разных участках иконы фрагменты различной величины лежали в больших количествах внахлест, вдавленными, утонувшими в поплывшем левкасе, или обнаруживались под складками паволоки. После подбора методики укрепления для каждого из видов разрушений проводились работы по перемещению и подбору соответственно рисунку смещенных фрагментов. В большинстве случаев приходилось работать с очень маленькими частицами левкаса с красочным слоем, поэтому работы выполнялись последовательно на небольших участках с использованием микроскопа бинокулярного стереоскопического (МБС-10) с учетом особенности поверхности и видов повреждений.

Ил. 7.

Икона «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому».

Фрагмент. Смещенные и приклеенные в беспорядочном виде фрагменты левкаса с красочным слоем. До укрепления. Съёмка Д. К. Терехиной, 2024 г.

Ил. 8.

Икона «Явление святых первоверховных апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому».

Фрагмент. Участок после укрепления. Фрагменты размещены в соответствии с рисунком.

Съемка Д. К. Терехиной, 2024 г.

В результате пройденного длительного этапа работы с иконой удалось вывести памятник из аварийного состояния и обеспечить сохранность авторской живописи. Нельзя не отметить особую сложность в процессах укрепления участков со смещенными фрагментами из-за труднодоступности участков на большой площади памятника.

На сегодняшний день (февраль 2025 г.) с тех участков, где завершены процессы консервации, постепенно удаляется профилактическая заклейка. Из-за большого количества разрушений, присутствующих на иконе, а также из-за величины ее площади, еще предстоит укрепление левкаса с красочным слоем на некоторых участках и работа с основой. Также будут продолжены исследования иконографии памятника, уточнены детали истории его создания и бытования.