Методика синтеза управленческих решений при производстве зерна на предприятиях Западной Сибири

Автор: Кошелев Борис Степанович, Червонных Михаил Иванович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Экономические и социально-гуманитарные науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены перспективы развития конкурентных преимуществ зернового производства ре- гиона на основе государственного регулирования рынка зерна, стимулирования и расширения межхозяй- ственных связей, разработки конкурентных стратегий. Показатели эффективности деятельности хо- зяйствующих субъектов в сфере зернопроизводства не дают ответа на вопрос: что необходимо сделать, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию в зернопроизводстве, куда вложить ограниченные средства в первую очередь. Предложена методика, позволяющая определить оптимальные управленческие решения по сформулированному критерию, связанному с эффективностью управления. Методика включает оцен- ку интегрального показателя результативности в производстве зерна, анализ конкурентной среды в зер- новой отрасли. Разработанные модели предусматривают, что типичными причинами новаций, дающими конкурентные преимущества, являются новые - технологии, запросы потребителей, сегменты, изменение стоимости компонентов зернового производства, государственного регулирования. Итоги моделирова- ния позволяют определить детерминанты конкурентного преимущества в зернопроизводстве Западной Сибири, прежде всего: параметры спроса на региональном, внутреннем и внешнем рынках; параметры факторов производства и инфраструктуры; стратегия предприятий, их структура и соперничество на ре- гиональном рынке; родственные и поддерживающие отрасли и другие. Определение расчетной рыноч- ной цены на зерно мягкой яровой пшеницы реверсивным методом, исходя из фактических розничных цен на хлеб разных сортов, показало, что она должна быть на уровне 9000 руб./т, т.е. в 1,8 раза выше фактической.

Зерновое производство, рынок зерна, конкуренция, стратегия, методика модели эффективных управленческих решений

Короткий адрес: https://sciup.org/142199193

IDR: 142199193 | УДК: 631.14:633.1:338.434(571.1)

Текст научной статьи Методика синтеза управленческих решений при производстве зерна на предприятиях Западной Сибири

В агропромышленном комплексе России приоритетным является зерновое хозяйство. Оно – источник основной части продовольствия, кормов для животноводства, экспортных ресурсов, доходов сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, а также поступлений в государственные бюджеты всех территориальных уровней. Зернопродуктовый подкомплекс АПК – сфера приложения труда значительной части работников сельского хозяйства, перерабатывающих продукцию промышленности и отраслей производственной инфраструктуры АПК. Конкурентоспособности зерна, производимого в России, принадлежит первостепенное политическое, экономическое и социальное значение. Это обусловливает актуальность теоретических и прикладных исследований факторов, определяющих конкурентоспособность зерна и перспектив ее повышения.

Объекты и методы

В качестве объекта исследования выбрано производство зерна в Российской Федерации в целом, в ее регионах, различных природно-климатических зонах Омской области. В ходе исследования применялись экономико-статистический и расчетно-конструктивный методы. В качестве источников информации использовались материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Результаты исследований

Современное состояние зернового хозяйства во многом определяется сильным влиянием на него общей неблагоприятной экономической ситуацией в стране, сокращением государственной поддержки аграрной сферы, усиливающимся диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Являясь составной и наиболее важной частью агропромышленного комплекса страны, зерновое хозяйство, начиная с 1991 г., проходило этап глубоких качественных изменений, связанных с его переходом на рыночные отношения. Этот процесс сопровождался существенными негативными явлениями: резким спадом производства зерна и ухудшением его качества, снижением уровня интенсивности и эффективности зернового хозяйства.

В 1990-е годы развитие зернового хозяйства определялось сложным взаимодействием комплекса внутренних и внешних факторов, которые привели к ухудшению всех основных параметров. В новых условиях хозяйствования по сравнению с дореформенным периодом для зернового хозяйства страны характерны более экстенсивные методы ведения, сопровождаемые непрерывным сокращением посевных площадей и снижением валового сбора зерна (табл. 1).

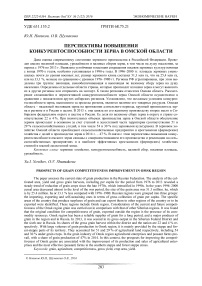

Посевная площадь под зерновыми за исследуемый период уменьшилась с 76,7 млн га в 1976–1980 гг. до 39,2 млн га в 2011–2013 гг., или на 48,9 %. Это повлияло на снижение объема валового сбора зерна в целом по стране с 106 до 79,6 млн т., или на 24,9 %. Наибольшее значе-

Посевная площадь, млн. га Урожайность, ц/га Валовый сбор, млн. т

Рис. 1. Динамика посевной площади, валового сбора и урожайности зерна в Российской Федерации за 1976–2013 гг.

Начиная с конца 1970-х годов в стране установилась устойчивая тенденция сокращения посевов зерновых культур, особенно усилившаяся в 1990-е годы. В 1996–2000 гг. их площадь уменьшилась почти до уровня военных лет, размер зернового клина составил 51,3 млн га, что на 25,4 млн га, или на 33,1 %, меньше по сравнению с 1976–1980 гг.

Из-за уменьшения посевов зерновых культур недобор зерна за этот период составил от 10 до 40 млн т. Если раньше Россия могла полагаться на огромные размеры зернового клина, то в современных условиях она фактически лишилась положительного влияния этого фактора на стабилизацию и увеличение производства зерна.

Сокращение зернового клина произошло практически повсеместно, особенно резко уменьшились посевные площади под зерновыми культурами в основных зернопроизводящих регионах страны, где в расчете на душу населения производилось свыше одной тонны сравнительно дешевого и качественного зерна.

Производство зерна в России осуществляется почти на всей ее земледельческой территории, в весьма разнообразных природных и экономических условиях. Часть регионов производит избыток зерна, а в значительном их числе эта отрасль имеет значение лишь как источник некоторой части продовольствия и фуражного зерна для местных нужд (табл. 2).

В среднем за 2010–2013 гг. в 39 регионах производилось до 300 кг зерна на душу населения; в 8 регионах – от 300 до 600 кг; в 29 регионах – свыше 600 кг при среднем показателе по Российской Федерации 555 кг. Первую из этих групп Д.Ф. Вермель определяет как ввозящую, вторую – как самообеспечивающую, третью – как вывозящую [3]. Три федеральных округа – Южный, Северо-Кавказский и Сибирский – занимают лидирующие позиции по валовому сбору зерна в среднем на душу населения и превышают средний показатель по России в 2,7 раза, на 64 и 22 % соответственно.

В Южном федеральном округе наивысшие показатели по валовому сбору зерна на душу населения достигнуты в Краснодарском крае – 1983 кг, Ростовской области – 1595 кг, наимень-наименьший – в Астраханской области (36 кг).

В Северо-Кавказском федеральном округе показатель валового сбора зерна в среднем равен 912 кг на душу населения. Следует выделить Ставропольский край с наивысшим показателем – 2406 кг и республику Дагестан с наименьшим – 75 кг на душу населения.

Таблица 2

Группы регионов РФ по валовому сбору зерна на душу населения в среднем за 2010 – 2013 гг., ед.

|

Федеральный округ |

Количество регионов |

Валовой сбор в среднем, кг |

||

|

I группа (до 300 кг) |

II группа (от 300 до 600 кг) |

III группа (свыше 600 кг) |

||

|

Центральный |

8 |

1 |

8 |

436 |

|

Северо-Западный |

8 |

– |

– |

43 |

|

Южный |

1 |

– |

6 |

1472 |

|

Северо-Кавказский |

3 |

1 |

3 |

912 |

|

Приволжский |

5 |

3 |

6 |

498 |

|

Уральский |

1 |

2 |

2 |

377 |

|

Сибирский |

7 |

1 |

4 |

678 |

|

Дальневосточный |

6 |

– |

– |

75 |

|

Российская Федерация |

39 |

8 |

29 |

555 |

В Сибирском федеральном округе при среднем показателе валового сбора 678 кг на душу населения выделяются два региона – Алтайский край и Омская область – с наивысшими показателями – 1626 и 1359 кг соответственно.

Конкурентоспособность производимого зерна в выделенных группах регионов имеет разное значение. Для ввозящих регионов зерно местного производства должно обладать большей конкурентоспособностью по отношению к ввозимому; для вывозящих – быть достаточно конкурентоспособным при его реализации на других территориях страны, а также при участии в экспортных операциях.

Омская область относится к числу вывозящих регионов Сибирского федерального округа, поэтому рассмотрение сложившейся и перспективной конкурентоспособности зерна осуществляется в сравнении с показателями других сибирских регионов – потенциальных поставщиков и покупателей продукции зернового хозяйства. Исходным условием конкурентоспособности зерна, вывозимого за пределы региона, является наличие его товарных ресурсов (табл. 3).

Таблица 3

Производство зерна на душу населения в Сибирском федеральном округе (2010–2013)

|

Регион |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

В среднем по региону |

|||||

|

кг |

в % к РФ |

кг |

в % к РФ |

кг |

в % к РФ |

кг |

в % к РФ |

кг |

в % к РФ |

|

|

Республика Алтай |

49 |

11,5 |

41 |

6,2 |

26 |

5,3 |

48 |

7,4 |

41 |

7,4 |

|

Республика Бурятия |

74 |

17,4 |

100 |

15,2 |

129 |

26,1 |

116 |

18 |

105 |

18,9 |

|

Республика Тыва |

57 |

13,4 |

63 |

9,6 |

45 |

9,1 |

54 |

8,4 |

55 |

9,9 |

|

Республика Хакасия |

242 |

56,9 |

326 |

49,6 |

258 |

52,1 |

245 |

38 |

267 |

48,1 |

|

Алтайский край |

1768 |

416 |

1634 |

248,7 |

1050 |

212,1 |

2053 |

318,3 |

1 626 |

293 |

|

Забайкальский край |

126 |

29,6 |

104 |

15,8 |

195 |

39,4 |

153 |

23,7 |

144 |

25,9 |

|

Красноярский край |

727 |

171,1 |

829 |

126,2 |

628 |

126,9 |

778 |

120,6 |

740 |

133,3 |

|

Иркутская область |

229 |

53,9 |

237 |

36,1 |

260 |

52,5 |

328 |

50,9 |

263 |

47,4 |

|

Кемеровская область |

430 |

101,2 |

414 |

63 |

179 |

36,2 |

333 |

51,6 |

339 |

61,1 |

|

Новосибирская область |

867 |

204 |

924 |

140,6 |

458 |

92,5 |

846 |

131,2 |

774 |

139,5 |

|

Омская область |

1131 |

266,1 |

1712 |

260,6 |

856 |

172,9 |

1737 |

269,3 |

1 359 |

244,9 |

|

Томская область |

338 |

79,5 |

299 |

45,5 |

138 |

27,9 |

301 |

46,7 |

269 |

48,5 |

|

Итого по Сибирскому федеральному округу |

693 |

163,1 |

757 |

115,2 |

467 |

94,3 |

795 |

123,3 |

678 |

122,2 |

|

Итого по Российской Федерации |

425 |

100 |

657 |

100 |

495 |

100 |

645 |

100 |

555 |

100 |

Лидирующее место в производстве зерна на душу населения в Сибирском федеральном округе за 2010–2013 гг. занимают Алтайский край и Омская область. В 2013 г. наблюдался наибольший показатель, равный 2053 и 1737 кг, а в 2012 г. из-за засухи наблюдалась наименьшая величина – 1050 и 856 кг соответственно. Тем не менее, эти регионы являются стабильными поставщиками качественного товарного зерна на внутренние и внешние рынки. В целом по Сибирскому федеральному округу масштабы производства зерна на душу населения за исследуемый период на 22 % выше общероссийского уровня.

Следовательно, значимость Омской области, так же, как и Алтайского края, в качестве надежного поставщика зерна на протяжении длительного периода остается стабильной. Область является крупным производителем зерна в регионе и в России в целом. В 2013 г. она заняла по его валовому производству второе место в Сибирском федеральном округе и шестое в России. Ее доля по валовому сбору зерна в округе и стране соответственно 22 и 4 %.

При значительных объемах производства зерна в Омской области данный объем обеспечивается в основном за счет степной и лесостепной части территории (соответственно 51 и 29 % сельскохозяйственных угодий, в том числе 54 и 30 % под зерновыми культурами). Эти зоны являются основными производителями зерна (табл. 4).

Наибольший валовый сбор зерна приходится на степную и южную лесостепную зоны. За последние три годы удельный вес валового сбора зерна в этих зонах составил 85,6 % от общего по области. Доля южной лесостепной зоны за 1980–2014 гг. увеличилась с 27,3 до 35,2 %. Удельный вес северной лесостепной и северной зон сократился с 20,9 до 14,4 %.

Таблица 4

Валовой сбор зерна по зонам Омской области за 1980–2014 гг.

|

Год |

Зона |

Всего по области |

|||||||

|

Степная |

Южная лесостепная |

Северная лесостепная |

Северная |

||||||

|

тыс. т |

в % к всего по области |

тыс. т |

в % к всего по области |

тыс. т |

в % к всего по области |

тыс. т |

в % к всего по области |

тыс. т |

|

|

1980 |

1918 |

51,7 |

1011,5 |

27,3 |

633 |

17,2 |

141,8 |

3,8 |

3707,4 |

|

1990 |

901,2 |

39,7 |

668,4 |

29,4 |

544,3 |

24 |

157,4 |

6,9 |

2272 |

|

1995 |

1283,4 |

49,1 |

731 |

28 |

489,5 |

18,7 |

109,3 |

4,2 |

2613,7 |

|

1999–2001 |

1048 |

44,3 |

814 |

34,4 |

435 |

18,4 |

69 |

2,9 |

2366 |

|

2012–2014 |

1582,4 |

50,4 |

1102,7 |

35,2 |

415,2 |

13,2 |

36,6 |

1,2 |

3136,9 |

На снижение валового сбора зерна повлияло снижение посевных площадей зерновых культур. Площади зерновых культур в Омской области в довоенный период, в 1937 г., составляли 1618,6 тыс. га, в том числе в степной зоне 567,8 тыс. га. После освоения целины в 1960 г. их размеры увеличились соответственно до 2726,8 и 1294,5 тыс. га, или в 1,7 и 2,3 раза [4] (табл. 5).

Таблица 5

Посевные площади зерновых культур по видам хозяйств Омской области

|

Год |

Сельскохозяйственные организации |

Крестьянские (фермерские) хозяйства |

Хозяйства населения |

Всего по области |

|||

|

тыс. га |

в % к всем площадям по области |

тыс. га |

в % к всем площадям по области |

тыс. га |

в % к всем площадям по области |

тыс. га |

|

|

1980 |

2392,9 |

100,0 |

– |

– |

– |

– |

2392,9 |

|

1990 |

2053,9 |

99,9 |

0,2 |

0,0 |

0,6 |

0,0 |

2054,7 |

|

1995 |

1733,3 |

87,1 |

255,7 |

12,9 |

– |

– |

1989,0 |

|

2000 |

1423,9 |

80,1 |

345,1 |

19,4 |

7,8 |

0,5 |

1776,8 |

|

2014 |

1102,6 |

51,4 |

1009,4 |

47,0 |

35,1 |

1,6 |

2147,1 |

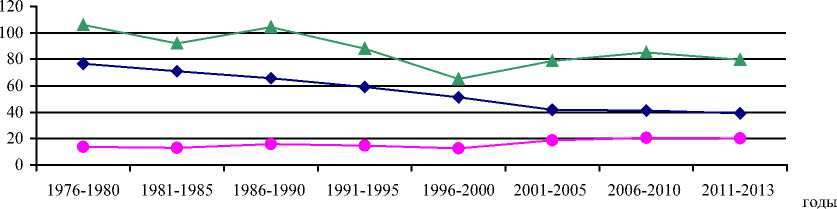

В 1990-е годы в условиях снижения технического оснащения сельского хозяйства произошло сокращение посевной площади зерновых культур с 2054,7 до 1776,8 тыс. га. В период с 2000 по 2014 г. посевная площадь зерновых культур увеличилась на 20,8% до 2147,1 тыс. га (рис. 2).

□ Сельскохозяйственые организации □ Крестьянские (фермерские) хозяйства □ Хозяйства населения

Рис. 2. Динамика изменения посевных площадей зерновых культур по видам хозяйств Омской области за 1980–2014 гг.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Омская область является крупным производителем зерна. При ухудшении условий ресурсного обеспечения в области по сравнению с дореформенным периодом сохранились посевные площади зерновых культур, которые сосредоточены в основных сельскохозяйственных зонах: степной и южной лесостепной.

При формировании многоукладной экономики в зерновом хозяйстве преобладают сельскохозяйственные предприятия, которым принадлежит решающая роль в поставках на зерновой рынок. Крестьянские (фермерские) хозяйства, занимая небольшой удельный вес в валовой продукции сельского хозяйства, имеют более существенную долю в производстве зерна, которая в 2014 г составила 47 %.

Заключение

Перспективы повышения конкурентоспособности зерна связаны с совершенствованием механизмов производства и реализации на сельскохозяйственных предприятиях и в наиболее эффективных крестьянских (фермерских) хозяйствах степной и южной лесостепной зон Омской области.

Список литературы Методика синтеза управленческих решений при производстве зерна на предприятиях Западной Сибири

- Гурнов, И.П. Инновационное развитие и конкурентоспособность/И.П. Гурнов. -М.: ТЕИС, 2013.

- Кошелев, Б.С. Зерновое производство Западной Сибири. Экономико-технические аспекты: монография/Б.С. Кошелев, И.Ф. Храмцов. -Омск: Сфера, 2014. -282 с.

- Перский, Ю.К. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты/Ю.К. Перский. -М.: ТЕИС, 2010.

- Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентностью организации: учебник/Р.А. Фатхутдинов. -М.: ЭКСМО, 2009. -544 с.