Методика составления социального портрета населения

Автор: Махиянова Алина Владимировна

Журнал: Электронный экономический вестник Татарстана @eenrt

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье производится классификация подходов к изучению социального портрета, описывается авторская методика его составления, рассматриваются индикаторы, позволяющие проводить эмпирическое измерение.

Социальный портрет, население, индикаторы измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/14322558

IDR: 14322558

Текст научной статьи Методика составления социального портрета населения

В ходе работы над темой были проанализированы различные подходы к изучению социального портрета и индикаторы, которые используются для его эмпирического измерения. Данные подходы были условно поделены на две группы: микроуровня и макроуровня. К первому были отнесены исследования, которые акцент ставят на изучение определенных демографических групп (молодежи, пенсионеров, подростков и др.) или социальных групп (врачи, учителя, студенты и пр.).

В качестве измерительных индикаторов составления социального портрета демографических групп выступают жизненные планы, оценка условий проживания, досуг и ценностные ориентации. Условия профессиональной деятельности, представления о модусах ролевого поведения, отношения к профессии, оценка профессионального статуса, мотивация труда выступают критерием оценки портрета социальных групп.

Второй подход был обозначен как подход макроуровня, т.к. в его исследовательском поле социальный портрет населения представлен как совокупность ценностно-нормативной системы или разнообразных социальноэкономических показателей.

В качестве индикаторов измерения выступают ценности и приоритетные модели поведения населения, идеалы и жизненные стратегии, статистические показатели естественного движения населения, оценка условий жизни, материального благосостояния, социальное самочувствие, удовлетворенность жизнью.

В совокупности проведенный анализ выявил следующие проблемные аспекты в изучении социального портрета населения:

-

1) отсутствуют четкие индикаторы измерения социального портрета;

-

2) отсутствует единая методика оценки социального портрета;

-

3) присутствует многообразное толкование категории «социальный портрет»;

-

4) исследование зависит от методологических взглядов ученого.

Для решения указанных проблем и создания авторской методики составления социального портрета населения предлагается осуществить синтез следующих подходов. В основе первого заложено понимание того, что полнота портрета зависит от уровня и характера социального расслоения населения. Поэтому в основу индикаторов для их измерения предлагаем включить анализ официальных статистических данных, характеризующих доходную и имущественную дифференциацию населения, а также опрос населения призванный выявить субъективную социальную стратификацию на основе самоотнесения респондентов с определенным социальным слоем.

При изучении социальной структуры и имущественной дифференциации можно использовать методику Н.Е. Тихоновой, Н.М. Давыдовой и И.П. Поповой, изложенной в статье «Индекс уровня жизни и модель стратификации российского общества» [5]. Основная идея методики заключается в том, что построение интегральной модели социальной структуры общества и разработка индекса уровня жизни строятся на основе ряда индикаторов. Данные индикаторы (показатели) позволяют распределить население в соответствии с разницей их жизненных шансов в сфере потребления и создать шкалу вертикальной стратификации.

Авторы сконструировали подобный индикатор на основе эмпирического материала, полученного в ходе двух крупных исследований Института комплексных стратегических исследований Российской Академии наук: «Богатые и бедные в современной России» и «Российский средний класс: динамика изменений», а так же опроса, проведенного в рамках работы над проектом «Изменяющаяся Россия: формирование новой системы стратификации» [4].

Основой измерения социальной структуры является оценка уровня депривации, то есть испытываемые ограничения частью населения в общепринятом наборе потребительских благ. Помимо того, что депривационным группам приходится ограничивать себя от самых необходимых расходов, к признакам депривации разработчики методики относят так же отсутствие нормальной первичной среды обитания, невозможность получения желаемого образования и т.д. Исходя из этого, предполагается, что дифференциация населения проявляется не только в том, что у семьи есть, но и в том, чего у нее нет. Причем признаки благосостояния должны включать не только имущество, но и услуги, социальное участие, возможности досуга и отдыха. При определении показателей и индикаторов учитываются как признаки депривации, так и признаки благосостояния, как характеристики имеющегося имущества, так и особенности трат на различные виды услуг.

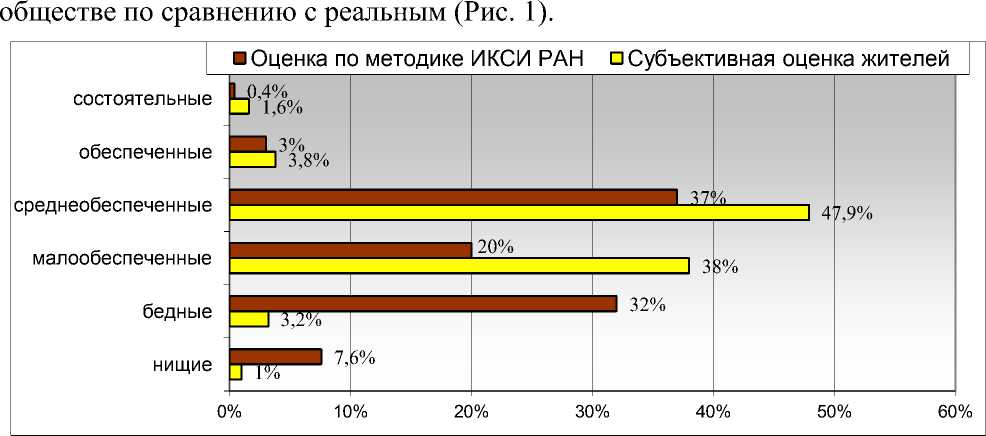

В ряде исследований, осуществленных Центром перспективных экономических исследований реализовывалась методика по выявлению социальной дифференциации населения и соотношения богатых, средних и бедных слоев населения. Ответы на вопрос: «К какой категории населения Вы бы себя отнесли?» распределились следующим образом: около половины жителей считают себя среднеобеспеченными (47,9 %), около трети жителей – малообеспеченными (38 %). К бедным слоям себя отнесли 3,2 %, а к нищим - 1 % от общего числа опрошенных. Считают себя обеспеченными 3,8 % жителей, а 1,6 % - состоятельными. Однако данное распределение представляет собой субъективное мнение относительно своего положения в обществе, которое в районе значительно превысило реальные показатели, особенно относительно бедного слоя.

Несколько иные данные получались в ходе определения реальных социальных позиций. Согласно полученным результатам 7,6 % населения можно отнести к нищим, 32 % - к бедным (что в 10 раз выше субъективной оценки жителей, которые отнесли себя к данному слою). Малообеспеченные жители составляют 20 %, среднеобеспеченные - 37 % населения. Обеспеченные слои населения представлены 3 %, а состоятельные - 0,4 % жителей. Таким образом, для жителей характерно более оптимистическое видение своего положения в

Рис. 1. Соотношение различных слоев населения района

Второй подход авторской методики основан на использовании индексов социально-экономической активности и социального самочувствия населения. Наиболее часто используемыми являются индекс потребительских настроений, благоприятности условий для крупных покупок, самостоятельности-самоценности, мобильности трудовых ресурсов. Индексы социального самочувствия населения включают в себя индекс политической лояльности; финансовой и протестной активности, индекс оценок положения дел в стране. Методика расчета основана на вычислении среднего арифметического значения из частных индексов. Частные индексы строятся по следующей процедуре: из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных и к этой разнице прибавляется 100, чтобы исключить появление отрицательных величин.

Значения частных и обобщающих индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Индекс равен 200, когда все ответы респондентов положительны. Индекс равен 0, когда все ответы отрицательны. Увеличение значения индекса означает рост оптимизма у населения, а уменьшение – рост пессимизма. Когда значение индекса равно 100, или чуть больше или меньше этого значения, можно констатировать преобладание как негативных, так и позитивных оценок. В данном случае проводятся дополнительные расчеты с целью выявления групп населения имеющих позитивные или негативные оценки. Например, исследования в районах выявили следующую тенденцию: большим оптимизмом отличаются обычно сельские жители района, тогда как горожане чаще являются носителями пессимистических настроений и оценок.

Индекс потребительских настроений относится к числу макроэкономических показателей. Впервые он был использован в США в 1946 году для ответа на практический вопрос – будет ли американский потребитель тратить сбережения, накопленные во время второй мировой войны. В дальнейшем выяснилось, что индекс потребительских настроений отвечает и на более общий вопрос – об уровне оптимизма в отношении экономического и социального развития в целом. Кроме того, опыт использования этого показателя свидетельствует, что данный индекс обладает значительным прогнозным потенциалом [1, 2, 3]. В целом, полученные результаты при использовании индексов можно использовать не только для объяснения динамики изменения социального портрета.

Таким образом, авторская методика основана на синтезе исследования характера социального расслоения населения и определения индексов социально-экономической активности и социального самочувствия населения. Преимущество предлагаемой методики следующее. Она показывает имущественную и социальную дифференциацию населения, дает возможность оценить социальное самочувствие населения, а также проводить сравнение с общероссийскими показателями, содержит потенциал для мониторинга и отслеживания динамики происходящих изменений, способствует созданию четких индикаторов измерения социального портрета.

Список литературы Методика составления социального портрета населения

- ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/about.html (дата обращения 10.09.2010).

- Левада-Центр. URL: http://www.levada.ru/indexi.html (дата обращения 10.09.2010).

- Об утверждении методологических положений по организации и проведению обследования потребительских ожиданий населения. Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 2 августа 1999г. № 22 URL: http://www. businesspravo.ru/Docum/DocumShow_ DocumID_66536.html (дата обращения 11.11.2011).

- Социальная политика и социальные реформы глазами россиян. -М.: Институт социологии РАН, 2007. -108 с.

- Тихонова Н.Е. Индекс уровня жизни и модель стратификации российского общества/Н.Е. Тихонова, Н.М. Давыдова, И.П. Попова//Социологические исследования. -2004. -№ 6. -С.120-130.