Методики аугментации и перкутанной видеоэндоскопической декомпрессии в лечении пациентов с остеопоротическими переломами позвонков

Автор: Кравцов М.Н., Мирзаметов С.Д., Свистов Д.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нейрохирургия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье освещены дискуссионные вопросы, касающиеся эффективности хирургического лечения больных с остеопоротическими переломами позвонков. Анализируются причины неудачных исходов пункционной верте-бропластики. Описывается комбинированный метод хирургического лечения, включающий пункционную верте-бропластику и чрескожную видеоэндоскопическую фораминотомию, при сочетании локального и корешкового болевого синдромов, обусловленных стенозом межпозвонкового отверстия. Приведен клинический пример.

Вертебропластика, остеопороз, переломы позвонков, чрескожная эндоскопическая фораминотомия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135115

IDR: 149135115

Текст научной статьи Методики аугментации и перкутанной видеоэндоскопической декомпрессии в лечении пациентов с остеопоротическими переломами позвонков

Osteoporosis Study (EPOS), у людей в европейской популяции к 65 годам встречаемость остеопоротиче-ских переломов позвонков достигает 20% [3].

Вторичные негативные последствия переломов позвонков включают кифотическую деформацию, формирование хронических болевых синдромов в спине, снижение физической активности, уменьшение жизненной емкости легких и другие функциональные расстройства. Исследования продемонстрировали увеличение общего уровня заболеваемости и значительное сокращение продолжительности жизни пациентов, имевших патологические переломы позвонков по сравнению с контрольной группой [4].

Консервативное лечение патологических переломов позвонков, включающее методы воздействия на боль в виде назначения временного постельного режима, наркотических анальгетиков, внешней иммобилизации, представляют собой первую линию лечения. Пациентам, у которых терапия оказывается неэффективной или отмечаются случаи прогрессирования патологического перелома и нестабильности позвоночника, показаны реконструктивные хирургические вмешательства. Выбор более инвазивной хирургической стратегии влечет за собой значительное возрастание частоты периоперационных осложнений, что связано в большей степени с возрастными особенностями и преморбидным фоном данной категории больных [5, 6]. Ввиду этого в последнее время методики аугментации завоевали популярность. Они сочетают в себе преимущества немедленной стабилизации переломов, уменьшения болевого синдрома, ранней активизации больных. К ним относятся пункционная вертебропластика (ВП), а также кифо- и стентопластики. Методика ВП среди перечисленных технологий является наиболее простой в техническом отношении и экономичной [7]; при этом клиническая эффективность вертебропластики, кифопластики и стентопластики оказалась сопоставимой [8–10].

Далее анализируются фундаментальные и современные источники баз данных National Center for Biotechnology Information, Research Gate, посвященные описанию методик аугментации и перкутанной видеоэндоскопической декомпрессии в лечении пациентов с остеопоротическими переломами позвонков.

Показания к ВП при остеопоротических патологических переломах:

-

1. Неэффективное консервативное лечение в течение 1–3 месяцев при наличии «свежего» патологического компрессионного перелома тела позвонка с выраженным (>4 баллов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ)) локальным болевым синдромом [10].

-

2. Прогрессирование компрессии тела позвонка в динамике с сохранением признаков «свежего» перелома [10, 11].

Для определения показаний к ВП у пациентов с остеопорозными патологическими переломами позвонков необходимы следующие методы обследования:

-

— магнитно-резонансная томография позвоночника в режимах Т1 и Т2 взвешенных изображений, жироподавления или последовательности инверсии-восстановления спинового эха (STIR) (жидкостной характер МР-сигнала от позвонка свидетельствует о «свежем» характере перелома);

-

— сцинтиграфия скелета (только в случае имеющихся противопоказаний к магнитно-резонансной томографии).

Прочие инструментальные методы обследования (рентгенография, компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография, сцинтиграфия, остеоденситометрия и др.) не определяют показания к пункционной вертебропластике, но необходимы для установления основного диагноза и причин развития патологического перелома.

Эффективность ВП при остеопоротиче-ских патологических переломах. К эффектам лечебного воздействия ВП относят: анальгетический и стабилизирующий.

Анальгетический эффект достигается внутренней иммобилизацией и прекращением патологической подвижности костных отломков; термическим разрушением части болевых рецепторов позвонка. В одном из последних обзоров сообщается о 75– 95% клинической эффективности ВП у пациентов с острыми остеопорозными переломами [12].

Стабилизирующий эффект обусловлен увеличением сопротивляемости позвонка аксиальной нагрузке, в целом осевой опороспособности позвоночника (опосредованное воздействие на рефлекторно-мышечные компоненты боли). ВП создает препятствие прогрессированию перелома увеличением биомеханической прочности тела позвонка при условии заполнения примерно 20% его объема [13]. Также ВП статистически незначимо увеличивает высоту тела позвонка и уменьшает угол кифоза [14], способствует сохранению роста пациентов, как за счет уменьшения частоты переломов, так и ввиду дальнейшей потери высоты оперированных позвонков [15]. К не менее важным достоинствам ВП можно отнести мгновенную стабилизацию перелома позвонка, возникающую вслед за полимеризацией полиметилметакрилата, что не препятствует назначению бисфосфонатов в раннем послеоперационном периоде.

Сегодня, несмотря на большое количество исследований, убедительно демонстрирующих высокую эффективность ВП при остеопоротических переломах позвонков, значительно превосходящую эффект консервативного лечения [16–19], в научной литературе периодически поднимается вопрос о завышении реальных показателей эффективности методов аугментации у данной категории больных. Особенный резонанс получили результаты работ, сравнивающих эффективность ВП при данной нозологии с эффектом плацебо [20–23]. В последующем эти публикации подверглись жесткой критике. Так, Bono C. M. с соавт. (2010) высказались о предвзятости отбора пациентов в подобных исследованиях, заключавшейся в том, что больные с острой болью и высоким риском прогрессирования нестабильности позвоночника с меньшей вероятностью соглашались на рандомизацию, о чем свидетельствуют малые размеры выборки по сравнению с числом обследованных пациентов [24]. По признанию самих авторов исследования VERTOS IV, основным недостатком их работы являлось именно отсутствие третьей группы сравнения — пациентов, получавших патогенетическую и симптоматическую терапию.

Безусловно, необходимо признать тот факт, что эффективность ВП при остеопоротических переломах, как, впрочем, и любого лечебного пособия, не является абсолютной. Причиной этого, по-видимому, является многофакторный характер болевого синдрома, развивающегося у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков. Болевые проявления в таких случаях связаны не только с непосредственным нарушением целостности позвонка, но и с компрессией невральных структур, рефлекторными мышечно-тоническими реакциями, деформацией позвоночника. ВП селективно может влиять на часть патофизиологических процессов, индуцирующих болевые реакции.

Эффективность декомпрессивных нейрохирургических вмешательств при остеопо-ротических патологических переломах. При возникновении неврологических корешковых болевых синдромов, обусловленных смещением отломков или прогрессированием компрессионного воздействия стенотических дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике, пациентам, помимо ВП, требуется выполнение декомпрессивных нейрохирургических пособий. При этом выбор методов декомпрессии у данной категории больных также целесообразно осуществлять, руководствуясь концепцией минимально инвазивной хирургии.

Нами рассматривается возможность использования чрескожной видеоэндоскопической декомпрессии в комбинации с методиками аугментации при компрессионных синдромах, связанных с патологическими остеопоротическими переломами позвонков. Перкутанные видеоэндоскопические вмешательства при дегенеративно-дистрофической патологии поясничного отдела позвоночника в последнее время завоевали популярность как наименее травматичные и высокоэффективные [25, 26]. Данные операции выполняются через кожный разрез длиной около 0,8 см при помощи специального видеоэндоскопического оборудования и инструментов. Однако в доступной нам литературе мы не обнаружили публикаций о комбинированном применении ВП и перкутанной видеоэндоскопической декомпрессии при болевых неврологических синдромах, обусловленных остео-поротическими переломами позвонков.

Клинический случай. В представленном клиническом наблюдении демонстрируется возможность комбинирования методов ВП и перкутанной видеоэн-доскопической поясничной фораминотомии.

Пациент Р., 78 лет, переведен в клинику нейрохирургии из клиники неврологии после безуспешного консервативного лечения, направленного на купирование интенсивного болевого синдрома в поясничной области и левой ноге, в течение трех недель. Заболел остро после падения. Выраженность локальной боли в поясничной области на момент поступления в стационар составляла 8 баллов из 10 по ВАШ. При неврологическом осмотре выявлены признаки левосторонней радикулопатии L4 — боли в указанном дерматоме (7 баллов из 10 по ВАШ), гипестезии и симптомов натяжения. Интенсивность болевого синдрома сохранялась, несмотря на постельный режим и применение наркотических анальгетиков. Результаты магнитно-резонансной томографии выявили патологический остеопоротический перелом тела L4 позвонка и левосторонний фораминальный стеноз

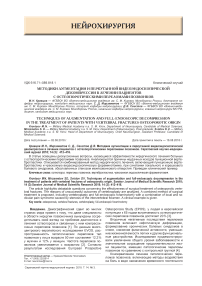

L4-L5 с признаками компрессии левого L4 корешкового нерва (рис. 1).

Остеопороз позвоночника подтвержден рентгеновской денситометрией (Т-критерий –3,8). Несмотря на выявленные при магнитно-резонансной томографии дегенеративные изменения области левого межпозвонкового отверстия L4-L5, пациент не отмечал болей и онемения в левой ноге до эпизода падения. По всей вероятности, развитие корешкового синдрома было связано с дополнительным уменьшением размеров нейрофорамины, по механизму смещения левой ножки дуги L4 позвонка в каудальном направлении — в момент перелома нижней части тела L4 позвонка.

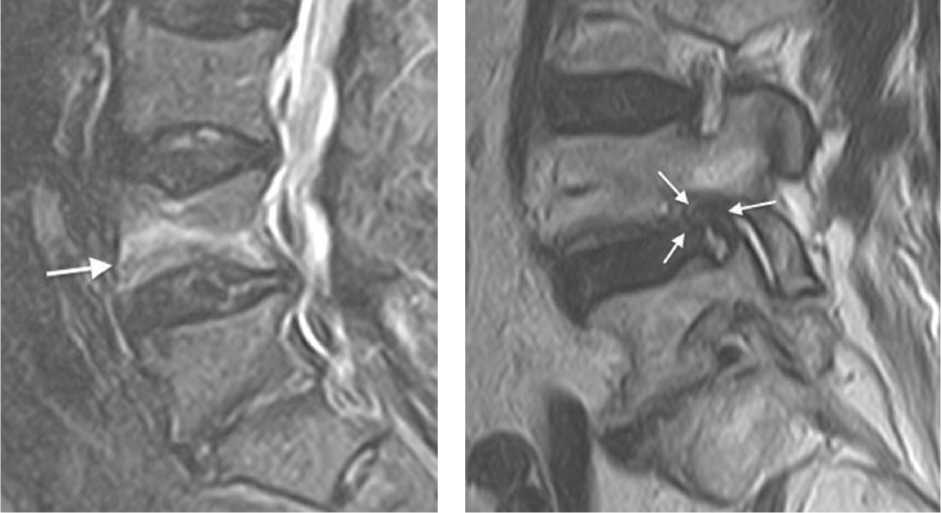

Под общей интубационной анестезией выполнено оперативное вмешательство: пункционная ВП тела L4 позвонка, чрескожная видеоэндоскопическая левосторонняя фораминотомия L4-L5, декомпрессия L4 корешка (рис. 2). Выбор анестезии определялся рисками, обусловленными преморбидным фоном.

Результаты операции отражены на сагиттальных КТ-реконструкциях, выполненных до и после операции (рис. 3).

В раннем послеоперационном периоде болевой синдром в спине и левой нижней конечности регрессировал соответственно до 3 и 4 баллов по ВАШ, что способствовало активизации пациента на следующие сутки после оперативного вмешательства и переводу его в терапевтическую клинику для продолжения консервативного лечения остеопороза.

Заключение. Методики аугментации, без сомнений, являются высокоэффективным методом хирургического лечения острых патологических переломов позвонков, приводя к более значимому снижению интенсивности боли в сравнении с консервативной терапией. Они останавливают прогрессирование перелома увеличением биомеханической прочности тела позвонка, увеличивают высоту тела позвонка и уменьшают угол кифоза, способствуют сохранению

Рис. 1. Сагиттальные МР-томограммы пациента перед хирургическим вмешательством: слева — МР-режим STIR демонстрирует отёк костного мозга нижней части тела L4 позвонка, свидетельствующий о «свежем» характере перелома (стрелка); справа — МРТ в режиме Т2 выявил стеноз области левого межпозвонкового отверстия L4–L5 (стрелками указаны субстраты, компримирующие корешковый нерв: межпозвонковый диск, капсула сустава и ножка дуги)

Рис. 2. Фотографии, сделанные в ходе видеоэндоскопического этапа операции: слева — этап резекции бором верхнего суставного отростка L5 позвонка; справа — результат фораминотомии, декомпрессии выходящего нерва ( 1 — нерв; 2 — межпозвонковый диск; 3 — резецированный суставной отросток; 4 — желтая связка)

Рис. 3. КТ позвоночника до и после видеоэндоскопического вмешательства: слева — сагиттальная КТ-реконструкция, выполненная на аппарате O-arm во время операции (стрелкой показана незначительная миграция костного цемента в паравертебральную вену; кругом отмечена область межпозвонкового отверстия); справа — послеоперационная сагиттальная КТ-реконструкция: размеры межпозвонкового отверстия (круг) увеличены, в том числе за счет резекции верхнего края ножки дуги L5 позвонка (стрелка)

роста пациентов как за счет уменьшения частоты переломов, так и ввиду дальнейшей потери высоты оперированных позвонков; при этом не препятствуют реализации схемы патогенетической терапии остеопороза. Причины недостаточной эффективности ВП при правильно оцененных показаниях к операции могут быть объяснены многофакторным характером болевого синдрома. Обоснованное комбинированное применение методов аугментации и малоинвазивных методов декомпрессии (в том числе перкутанной видеоэндоскопии) при патологических остеопороти-ческих переломах позвонков способствует быстрому регрессу локальных и корешковых болевых синдро- мов, ранней активизации и реабилитации данной категории больных.

Список литературы Методики аугментации и перкутанной видеоэндоскопической декомпрессии в лечении пациентов с остеопоротическими переломами позвонков

- Князькова И. И. К вопросу о диагностике остеопороза у мужчин. Бть пщ контролем 2015; 1: 60-6

- O'Neill TW, Felsenberg D, Varlow J. The prevalence of vertebral deformity in European men and women /The European Vertebral Osteoporosis Study Group. J Bone Miner Res 1996; 11 (7): 1010-7

- Felsenberg D, Silman AJ, Lunt M, et al. Incidence of vertebral fracture in Europe: Results from the European prospective osteoporosis study (EPOS). J Bone Min Res 2002; 17: 716-24

- Lau E, Ong K, Kurtz S, et al. Mortality following the diagnosis of a vertebral compression fracture in the Medicare population. J Bone Joint Surg 2008; 90 (7): 1479-86

- Carreon LY, Puno RM, John R, Dimar II, etal. Perioperative complications of posterior lumbar decompression and arthrodesis in older adults. JBJS 2003; 11: 2089-92

- Howe CR, Agel J, Lee MJ, et al. The morbidity and mortality of fusions from the thoracic Spine to the pelvis in the adult population. Spine 2011; 17: 1397-401.

- Endres S, Badura A. Shield kyphoplasty through a unipedicular approach compared to vertebroplasty and balloon kyphoplasty in osteoporoticthoracolumbar fracture: a prospective randomized study. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2012; 3: 334-40

- Ma XL, Xing D, Ma JX, et al. Balloon kyphoplasty versus percutaneous vertebroplasty in treating osteoporotic vertebral compression fracture: grading the evidence through a systematic review and meta-analysis. European Spine Journal 2012; 9: 1844-59

- MatMJka J, Zeman J, Belatka J, et al. Vertebral body augmentation using a vertebral body stent. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca 2011; 5: 442-6

- Heini PF, Teuscher R. Vertebral body stenting/ stentoplasty. Swiss Med Wkly 2012; 142: 136-58

- Venmans A, Lohle PNM, Rooij van WJ. Pain course in conservatively treated patients with back pain and a VCF on the spine radiograph (VERTOS III). Skeletal Radiology 2014; 1: 13. 12. Ranade M, Geeraert R, Pandit H. Vertebroplasty: for whom and when. Maturitas 2018. 10.1016/j. maturitas. 2018.07.005

- DOI: 10.1016/j.maturitas.2018.07.005

- Мануковский В.А. Вертебропла-стика в лечении патологии позвоночника (клинико-экспериментальное исследование): автореф. дис.... д-ра мед. наук. СПб, 2009; 48 с.

- Kim JH, Yoo SH, Kim JH. Long-term follow-up of percutaneous vertebroplasty in osteoporotic compression fracture: minimum of 5 years follow-up. Asian Spine Journal 2012; 1:6-14

- Klazen САН, Venmans A, Vries de J, et al. Percutaneous vertebroplasty is not a risk factor for new osteoporotic compression fractures: results from VERTOS II. American Journal of Neuroradiology 2010; 8: 1447-50

- Klazen САН, Lohle PN, Vries de J, etal. Vertebroplasty versus conservative treatment in acute osteoporotic vertebral compression fractures (Vertos II): an open-label randomised trial. The Lancet 2010; 9746: 1085-92

- Farrokhi MR, Alibai E, Maghami Z. Randomized controlled trial of percutaneous vertebroplasty versus optimal medical management for the relief of pain and disability in acute osteoporotic vertebral compression fractures. Journal of Neurosurgery: Spine 2011; 5: 561-9

- Anselmetti GC, MancaA, Hirsch J, etal. Percutaneous vertebroplasty in osteoporotic patients: an institutional experience of 1,634 patients with long-term follow-up. Journal of Vascular and Interventional Radiology 2011; 12: 1714-20

- Anderson PA, FroyshteterAB, Tontz WL. Metaanalysis of vertebral augmentation compared with conservative treatment for osteoporotic spinal fractures. Journal of Bone and Mineral Research 2013; 2: 372-82

- Buchbinder R, Osborne RH, Ebeling PR, et al. A randomized trial of vertebroplasty for painful osteoporotic vertebral fractures. The New England Journal of Medicine 2009; 361 (6): 557-688

- Kallmes DF, Comstock BA, Heagerty PJ, et al. A randomized trial of vertebroplasty for osteoporotic spinal fractures. The New England Journal of Medicine 2009; 361 (6): 569-79

- Staples MP, Kallmes DF, Comstock BA, et al. Effectiveness of vertebroplasty using individual patient data from two randomised placebo controlled trials: meta-analysis. The BMJ 2011; 343: 3952

- Firanescu CE, Vries de J, Lodder P, et al. Vertebroplasty versus sham procedure for painful acute osteoporotic vertebral compression fractures (VERTOS IV): randomised sham controlled clinical trial. BMJ 2018; 361: 1551

- Bono CM, HeggenessM, MickC, etal. North American Spine Society newly released vertebroplasty randomized controlled trials: a tale of two trials. Spine J 2010; 10: 238-40

- Коновалов H.A., Асютин Д. О, Королишин В. А. и др. Опыт применения перкутанной эндоскопической дискэктомии в лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями пояснично-крестцового отдела позвоночника. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н. Н. Бурденко 2017; 5: 56-62.

- Gibson JNA, Subramanian AS, Scott СЕН. A randomised controlled trial of transforaminal endoscopic discectomy vs microdiscectomy. European Spine Journal 2017; 3: 847-56.