Методики изучения транзитных зон и опыт пермских геофизиков

Автор: Хакимова Ж.А., Шумилов А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены современные тенденции сейсморазведки, связанные с поисково-разведочными работами на мелководных акваториях (в транзитных зонах). Подробно проанализированы различные методики выполнения сейсмики, применяемые в России. Существенное внимание уделено работам пермских геофизиков по исследованию транзитных зон рек и водохранилищ в зимний период. Опыт ПАО «Пермнефте-геофизика» на более чем десятке площадей показал, что сейсморазведка МОГТ 2D и 3D позволяет решать поставленные геологические задачи для глубин до 3–4 км.

Геофизика, сейсморазведка, транзитные зоны, мелководные акватории

Короткий адрес: https://sciup.org/147247292

IDR: 147247292 | УДК: 550.8314 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.1.43

Текст научной статьи Методики изучения транзитных зон и опыт пермских геофизиков

В США первые успехи сейсморазведки при обнаружении нефтегазоносных структур на суше были получены в 1924 г., а первые сейсмические морские исследования были проведены в середине 1930-х гг. (Шерифф,

Гелдарт, 1987). В Советском Союзе в 1941 г. в районе Апшеронского полуострова были выполнены первые морские сейсмические работы. Значительно возросли объемы сейсморазведки на воде после 1945 г., когда были созданы метод общей глубинной точки (МОГТ), 1950 г. и массовая аппаратура для магнитной записи сейсмических сигналов, 1952 г. К началу 1970-х гг. МОГТ стал основным сейсмическим методом, а в середине 1970-х гг. завершился переход к цифровой сейсмической записи. Развитие сейсморазведки на акваториях ускорилось с середины 1960-х гг., когда начались открытия месторождений нефти и газа в Северном море. Первые трехмерные (3D) сейсмические съемки на суше и акваториях начались с конца 1970-х гг.; к началу 1990-х гг. более половины морской сейсморазведки проводилось по методике 3D (Гайнанов и др., 2017).

Геофизические поисково-разведочные работы сталкиваются со всё более сложными объектами исследований. На акваториях это могут быть как глубоководные объекты, так

Эта работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

и объекты на очень малых глубинах, в так называемых «транзитных зонах». Четкого общепризнанного определения транзитной зоны (ТЗ) нет, ее также называют переходной зоной, предельным мелководьем и др. Транзитную зону можно кратко описать (Верба, Будагов и др., 2000) как участок мелководья, расположенный непосредственно вдоль береговой линии морей, рек, озер. Определение дополнительно можно расширить упоминанием болот вдоль берегов и других объектов в зонах с непостоянным уровнем вод. В целом транзитную зону можно определить как акватории с глубиной воды менее 10–15 м.

Несмотря на, казалось бы, малые глубины, транзитные зоны приводят к многочисленным проблемам, особенно в условиях Северной Евразии, когда имеются длительные периоды ледового покрова на акваториях. Один из самых известных примеров проблем с мелководьем связан с месторождением Кашаган (супергигантское шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана). Для него характерна водная толща 3–7 м и продолжительность ледостава около пяти месяцев. В дополнение к сложным геологическим условиям самого месторождения (большие глубины, сероводород) это привело к многочисленным переносам сроков начала добычи.

Проблемы сейсмической разведки транзитных зон

В транзитных зонах затруднено использование обычной методики морской сейсморазведки и применения обычных судов как носителей сейсмической аппаратуры, а потенциально возможное плавание судов осложнено разного рода препятствиями естественного (мели, изменчивость фарватеров) и антропогенного происхождения (Верба, Будагов и др., 2000). В транзитной зоне затруднено: использование буксируемой сейсмической косы по причине малой глубины; согласование сейсмоприемников со средой; использование в качестве источника взрывов, пневмоисточники нуждаются в предварительной тщательной подготовке; обычные сейсмовибраторы не дадут нужного эффекта вследствие слабости грунта. Таким образом, в транзитной зоне, несмотря на наличие водной поверхности, фактически происходит переход от технологий морской сейсмики к технологиям сухопутной сейсморазведки. Дополнительно можно отметить, что в ТЗ:

-

а) смена режима экзогенных процессов, переотложение больших масс осадочного материала приводят к необходимости тщательного учета скоростных неоднородностей верхней части разреза (ВЧР);

-

б) в северных районах дополнительными мешающими факторами могут быть неравномерности ВЧР, связанные с развитием многолетней мерзлоты;

-

в) вероятна изменчивость различных

гидрогеологических и гидрологических факторов;

-

г) могут быть дизъюнктивные нарушения, поскольку линии берегов зачастую совпадают с такими объектами, что

- приводит к дополнительным помехам на сейсмограммах;

-

д) в целом для ВЧР более вероятна боль-

- шая толщина по сравнению с прилегающими участками суши.

В России интерес к исследованию транзитных зон постоянно возрастает в последнюю четверть века по мере исчерпания фонда неисследованных объектов на суше. Основанием для этого является то, что нефтегазоносные районы, расположенные на суше, продолжаются в пределах сопредельных акваторий и надежность прогноза антиклинальных структур там существенно выше, чем для более удаленных от берега участков. Проблемы с сейсмическими работами на мелководье приводили к тому, что прогнозирование положения нефтегазоперспективных структур в ТЗ выполнялось с использованием аэрокосмогеологических, гравиметрических и магнитометрических данных. Тем не менее месторождения транзитных зон доступны для поисковоразведочного и эксплуатационного бурения, поскольку в связи с широким распространением наклонного и горизонтального бурения становится менее актуальным строительство подводных трубопроводов и свайных оснований, что приводит к росту интереса даже к очень малым месторождениям в пределах транзитных зон.

Для сейсморазведочных работ, как указывалось выше, требуется детальное изучение неоднородностей ВЧР и определение статических поправок. В сухопутных условиях данные о ВЧР дают: сейсмокаротажные исследования; специальные работы методом преломленных волн; изучение параметров волн в начальной части обычных сейсмограмм. В транзитных зонах главным методом исследования ВЧР является сейсморазведка отраженными и преломленными волнами. Важной особенностью сейсморазведки, которая исследует объекты, находящиеся частично в транзитных зонах, является разнообразие используемых технических средств: различные источники и приемники сейсмических сигналов на суше и в транзитных зонах, что обусловливает необходимость увязки сейсмических данных, полученных в разных условиях. Таким образом, по сравнению с морскими работами, изучение ВЧР потребует: более плотной сети наблюдений; расширение области рабочих частот в высокочастотную область, повышение мощности источника или увеличение кратности наблюдений.

Зарубежный опыт исследования транзитных зон для России имеет ограничения по применению (Коротков, 2010), поскольку опробован в регионах с тропическим и умеренным климатом, которые имеют аналоги в районах Каспийского, Черного и Азовского морей, а в России наиболее протяженные и перспективные транзитные зоны характерны для побережий арктических морей. Для Арктики период навигации открытой воды длится около трех-четырех месяцев (Костылев, Зуев, 2014). При этом возникает необходимость выбора сезона проведения работ: летом с методикой более близкой к традиционной морской (речной) или зимой со льда (Рошмаков, Столбова и др., 2010).

Дополнительно могут быть организационные проблемы, если месторождения крупные и расположены в районах Крайнего Севера (Коротков, 2010). Сейсмика может затянуться на годы, когда сначала изучение происходит на суше, потом на море и, нако- нец, в транзитных зонах. Еще одним проблемным фактором может служить нарезка на лицензионные участки. Все это способно приводить к трудностям в построении единой сейсмогеологической модели месторождения.

Российские методики сейсмических исследований в транзитных зонах

В России имеется давний интерес к исследованию транзитных зон (Нечхаев, Жемчужников и др., 2005; Шумский, 2008), поскольку ряд крупных месторождений Тима-но-Печорского и Западно-Сибирского нефтегазоносных бассейнов (Харасавейское, Ка-менномысское, Крузенштернское и др. на Ямале; Медынское-море, Варандейское-море в Печорском море и др.) располагаются в пределах мелководья, а всего глубины до 20 м имеют почти 600 тыс. км2 шельфа (Верба, Будагов и др., 2000).

В России в настоящее время сейсморазведку в транзитных зонах выполняют различные подразделения АО «Росгеология» (Южморгеология, Севморнефтегеофизика, Дальморнефтегеофизика, Пермнефтегеофи-зика и др.), АО «Геотек», включившее в свой состав многие геофизические организации (Севергеофизика, Нарьян-Марсейсмо-разведка, Хантымансийскгеофизика, Тюмен-нефтегеофизика, Ямалгеофизика, Енисей-геофизика и др.), АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ). Ранее в России работали АО «Севморгео» (1991–2018), ОАО «Сибнефтегеофизика» (1991–2016).

В транзитных зонах (Сысоев, Селезнев и др., 2004) специфика речных сейсмических исследований МОГТ-2D (малая глубина, сложный фарватер, затонувшие при сплаве бревна и др.) приводит к затруднениям в использовании морских сейсмических технологий и требует доработки оборудования, судов, аппаратуры и программ. При речной сейсмике необходимы два судна (постановщик сейсмической косы и перемещаемый пункт возбуждения). В качестве источников возбуждения используют группы пневмоисточников с суммарным объемом от 6 до 20 л и рабочими частотами 30–70 Гц с расстоянием между отстрелами в 25–50 м. Для регистрации применялись донные сейсмические косы длиной от 600 до 1200 м. Перед укладкой сейсмокос производится эхолотный промер и сонарная съемка рек.

Для морской сейсмики, выполняемой на акваториях в отсутствии льда, можно выделить следующие интервалы глубин и связанные с ними особенности работ (Нечхаев, Жемчужников и др., 2005; Матвеев, Зимовский и др., 2017):

-

1. Глубины более 10 м. Такие акватории могут быть отработаны методикой с буксируемой косой, но сложности связаны с: изменчивостью глубин; наличием отмелей; берегов, затрудняющих движение судна с косой; течениями и сгонно-нагонными явлениями, усложняющими буксировку косы. Реализуемы все конфигурации систем наблюдений, пневмоисточники для получения более мощного импульса могут быть заглублены до 5 м; минимален шум от ветровых волн в гидрофонах.

-

2. Глубины 3–10 м. Методика сейсморазведки отличается от предыдущего случая только меньшим заглублением пневмоисточников.

-

3. Глубины 2–3 м. Использование судов требует предварительного измерения глубин на линиях возбуждения и приема. Могут быть простои в связи с ожиданием требуемого уровня воды. Наиболее благоприятен для съемок период паводка.

-

4. Глубины 0–2 м недоступны основным судам. Раскладка линий приема ведется с резиновых лодок. Для участков линий приема на глубинах менее одного метра в качестве приемников используются вертикальные геофоны. Судно-источник ведет линию отстрела в пределах доступных глубин и делает многократный проход прибрежной части линии отстрела для увеличения кратности наблюдений.

Можно дополнительно отметить, что для малых глубин транзитных зон морского побережья течения и сгонно-нагонные явления дают сильные шумы в сейсмической записи (Нечхаев, Жемчужников и др., 2005). Другой вариант сейсмики в транзитной зоне заключается в том, что приемная расстановка состоит из независимых друг от друга полевых модулей, связанных с регистратором не ка- белем, а радиоканалом, что позволяет создавать расстановки произвольной конфигурации, относительно легко изменять положение расстановки в условиях транзитной зоны (Нечхаев, Жемчужников и др., 2005). Разные глубины обусловливают выбор сейсмических датчиков: это обычно гидрофоны, которые устанавливают на дне акватории; для глубин менее 1 м применяют геофоны. Также разные величины заглубления пневмоисточника приводят к изменению его спектра энергии: меньшее заглубление сдвигает спектр в область высоких частот и наоборот (Нечхаев, Жемчужников и др., 2005).

В транзитных зонах при глубинах моря 1–2 м возбуждение колебаний осуществляется взрывами в скважинах или с использованием погружных пневматических источников объемом 2–3 л. В море, начиная с глубин от 2–3 м, применяются групповые пневмопушки с суммарным объемом 20 л и частотами 30–70 Гц (Холодилов, Крылов и др., 2006). Как взрывные источники, так и пневмоизлучатели имеют свои недостатки. Для взрывных источников невозможны: дистанционное управление мощностью взрывного сигнала и создание серии сигналов без подъема источника. В свою очередь, пневмоисточники требуют погружения в землю вблизи кромки воды, что связано с размещением на плавсредствах ударно-канатных или буровых установок; дополнительно близость поверхности воды на мелководье дает отраженную волну, которая интерферирует с прямой волной. Источники других типов, такие как вибрационные или импульсные, в большинстве случаев имеют малую интенсивность.

Своей спецификой обладает сейсморазведка 3D. Например, при исследовании Юрхаровского месторождения (север Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП), Надым-Пур-Тазовский район, Тазов-ская губа) (Кузнецов, 2010) толщина воды составляла 0,5–5,0 м, имелась многолетняя мерзлота мощностью в сотни метров, была необходима «сшивка» наземных и водных съемок, а исследования транзитных зон были выполнены и зимой, и летом. Несмотря на ряд принятых мер, обеспечивающих повышение кратности, на акватории качество ма- териалов было хуже, чем на суше (соотношение сигнал/шум, частотный состав и др.), в том числе потому, что не было специализированных источников, а применялись невзрывные импульсные электродинамические источники, были волны-помехи при возбуждении и регистрации на льду.

Для повышения качества данных также ведутся работы по опробованию многоволновой сейсморазведки (совместное использовании продольных, поперечных, обменных волн), автономных донных систем регистрации и другие подходы (Ильинский и др., 2024; Казанин, Базилевич и др., 2022; Лаверов, Рослов и др., 2011; Нечхаев, Стеблянко и др., 2011; Гуленко и др., 2023).

Сейсмические исследованияв транзитных зонах в Пермском крае

В Пермском крае внимание к транзитным зонам обусловлено спецификой региона (Захаров, Путилов, 2020; Захаров, Хакимова и др., 2023; Лаптев, Рошмаков, 2013; Патент № RU 2369882 C1, Патент № RU 2824335 C1, Патент № RU 61894 U1; Рошмаков, Столбова и др., 2010).

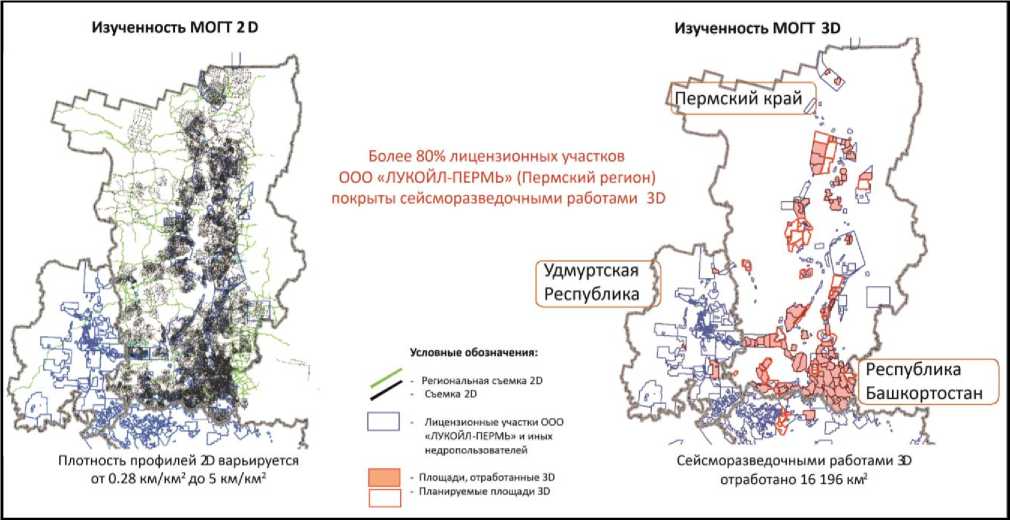

На рисунке. 1 приведена карта Пермского края, на которую нанесены участки сейсморазведочных работ, выполненных Публич- ным акционерным обществом «Пермнефте-геофизика» (ПАО «Пермнефтегеофизика»).

Пермский край имеет развитую речную систему: две реки имеют длину более 500 км, 40 рек длиной от 100 до 500 км, 29 тысяч небольших рек. Общая длина рек края 90 тыс. км при площади края более 160 тыс. км2. Рекам присущ долгий ледостав. В регионе много болот, которые вместе с заболоченными лесами занимают 16 % площади Пермского края (Энциклопедия Пермской области, 2000). На территории края два крупных водохранилища, которые пересекают с севера на юг практически всю центральную часть Пермского края: Камское водохранилище площадью около 1910 км² и максимальной глубиной 30 м; Воткинское водохранилище площадью около 1100 км² с максимальной глубиной 28 м и средней глубиной около 8 м. Под водохранилищами и вблизи них находятся месторождения нефти, крупнейшие – Осинское и имени В.П. Сухарева (Рошмаков, Столбова, 2010).

В таблице 1 перечислены площади сейсморазведочных работ, где значительную долю исследований занимают транзитные зоны. Рассмотрим наиболее интересные сейсмические работы пермских геофизиков в транзитных зонах.

Рис. 1. Изученность сейсморазведочными работами Пермского края

Таблица 1. Сейсморазведочные работы 3D, выполненные частично на акватории водохранилищ

|

№№ |

Название площади |

Площадь, 2 км |

Год проведения работ |

% водной части |

Толщина водного слоя, м |

|

1. |

Месторождение им. Сухарева |

87,5 |

2013 |

45 |

до 6 |

|

2. |

Падунское, Первомайское и Змеев-ское месторождения |

166,5 |

2015 |

8 |

5-15 |

|

3. |

Опалихинское и Березовское месторождения |

94,5 |

2015 |

20 |

5–20 |

|

4. |

Западно-Пожвинская |

261,8 |

2020 |

8 |

5–6 |

|

5. |

Восточно-Вишерская |

378,1 |

2020 |

3 |

8–10 |

|

6. |

Западно-Осинская |

200 |

2021 |

60 |

до 18 |

|

7. |

Полуденная |

383,6 |

2023 |

15 |

1–15 |

|

8. |

Юрманская |

144,5 |

2023 |

20 |

1–8 |

|

Итого |

1716,5 |

18 |

Первый пример – работы МОГТ-2D на Кондасском лицензионном участке в 2008– 2009 гг. по поиску и подготовке к поисковоразведочному бурению нефтегазоперспективных объектов по палеозойским отложениям (Рошмаков, Столбова, 2010). Зырянская структура, являвшаяся объектом исследования, была частично намечена ранее единичными профилями. Находящиеся поблизости в схожих тектонических условиях другие месторождения Соликамской депрессии обусловливали высокую перспективность структуры. Площадь работ на 40 % приходилась на Камское водохранилище с глубинами 1,5– 7,0 м. Зимой лед на водохранилище нестабильный из-за сброса вод близлежащего города, а прилегающие болота, также находящиеся на исследуемой территории, плохо промерзают.

Для решения столь сложной задачи были использованы четыре вида сейсморазведки, использующие различные источники. Во-первых, традиционная сухопутная сейсмика с виброисточниками при проведении работ на хорошо доступных участках. Полученные данные были самыми высококачественными из всех четырех видов сейсморазведки: высокое соотношение сигнал/помеха, минимальная зашумленность, хорошая разрешен-ность. Во-вторых, взрывы в скважинах для труднодоступных залесенных и заболоченных местностей. В ходе работ выполнялось шнековое бурение скважин глубиной до 8 м диаметром 60 мм с использованием малогабаритных буровых установок. В-третьих, взрывы зарядов сверхмалой массы, размещаемых в скважинах ниже иловой зоны дна водоёма, в транзитных зонах. Работы выполнялись зимой со льда. Для бурения применялся тот же комплекс малогабаритной техники и бурового оборудования, что использовался для залесенных и заболоченных местностей. Исследования в транзитных зонах дали возможность объединить профили речной и сухопутной сейсмики и сделать съемку на мелководье с глубинами от 0 до 5 м. В-четвертых, классическая речная сейсморазведка с пневмопушками в качестве источников. При отработке использовались маломерные суда и импульсные источники, работающие на сжатом воздухе. Полученные сейсмозаписи имели высокий уровень волн-помех.

Сложносоставные данные обусловили значительные проблемы обработки и интерпретации в связи со следующими факторами: разнообразием условий возбуждения и приёма сейсмических колебаний, сложностью строения ВЧР; разной методикой работ – для речной сейсмики применялось сейсмозондирование, а в остальных случаях сейсмопрофилирование; разными видами обратной фильтрации для согласования сейсмозаписи и увеличения разрешенности; отсутствием данных глубоких скважин, присутствием соляной толщи в верхней части разреза. Тем не менее, не смотря на указанные трудности, на лицензионном участке была четко выделена Зырянская структура, а через три года было открыто месторождение нефти.

Второй пример – сейсморазведка МОГТ 3D на Мензелинском лицензионном участке (Республика Татарстан) в январе-марте 2012 г., когда сухопутная сейсмика дала 58 % объемов, а на акваторию Нижнекамского водохранилища пришлось 42 %. Использовалась также методика съемок на льду, что и на Кондасском участке тремя годами ранее. В результате площадь отработана без отклонений от регулярной сети с минимальным количеством пропусков, были получены сейсмозаписи с хорошим частотным составом и разрешенностью, уверенно прокорре-лированы главные отражающие границы, начиная от верейского горизонта среднего карбона и заканчивая пашийским горизонтом верхнего девона, уточнено местоположение выявленных ранее нефтеперспективных объектов. Еще раз подтверждено, что в условиях предельно малых глубин, изрезан-ности береговой линии, наличия полузатопленных островов и мелей целесообразно выполнять сейсморазведку по льду с использованием технологии донного бурения.

Третий пример – работы зимой 2019– 2021 гг. (Захаров, Хакимова и др., 2023), когда 55 % площади исследования приходилось на Воткинское водохранилище. В этом случае глубины дна водохранилища достигают 20 м, т.е. глубины больше, чем в изначальной технологии (Лаптев, Рошмаков, 2013; Патент № RU 2369882 C1, Патент № RU 2824335 C1, Патент № RU 61894 U1; Рошмаков, Столбова и др., 2010), в связи с чем обычная шнековая буровая колонна, обычно используемая при глубинах до 10 м, может не выдержать сильных течений в русловой части. Если пункты взрыва не размещать в более глубоководных участках, то возрастают риски неполного изучения структур в связи с существенным снижением кратности наблюдений, поскольку суммарное волновое поле может иметь пустые зоны. В связи с этим заводом-изготовителем по запросу ПАО «Пермнефтегеофизика» была выполнена модернизация шнековых замков, что позволило использовать их большее количество на одной колонне. В результате доступные глубины для применения технологии донных буровзрывных работ возросли до 15 м, что привело к существенному сокращению зоны падения кратности наблюдений, и стало возможным решение поставленных геологических задач. Обработка и интерпретация данных показали (Захаров, Хакимова и др., 2023), что особенно сложная волновая картина была при возбуждении в зонах, связанных с приподнятыми участками дна, обусловленных, скорее всего, мощными песчаными наносами в изгибе русла. Все сейсмограммы, полученные на водохранилище, имеют множество волн-помех (поверхностные, кратно-отраженные, кратно-преломленные, волны-спутники и др.). Качество поля в таких зонах было низким в процессе всей обработки, а когерентные отражения в районе русла получены только после миграции.

По итогам работ были определены следующие причины, обусловившие повышенные шумы: помещение заряда в рыхлые осадки водохранилища, что дает низкочастотный сигнал и возможные вторичные пульсации; крутые стенки фарватера, создающие рассеянные волны в водном слое; волны-помехи, распространяющиеся по ледовому покрову; кратные волны в водном слое; сложное строение донных осадков. В целом по результатам работ установлено, что при имеющемся в ПАО «Пермнефтегеофизика» уровне оборудования и технологий для сейсморазведки на льду рек и водохранилищ должны быть: глубина дна не более 15 м; исследуемые глубины не более 3–4 км по причине сверхмалой массы заряда взрывчатого вещества; толщина льда не менее 30 см; в техническом задании на обработку данных процедуры, позволяющие получить наибольшее отношение сигнал/шум в транзитных и глубоководных участках

В целом исследования пермских геофизиков позволили найти оптимальную методику для работ в транзитных зонах. Дополнительные эксперименты с разными типами источников показывают, что, например, импульсные источники колебаний (Захаров, Путилов, 2020) не имеют преимуществ перед взрывными источниками.

Заключение

Таким образом, в современных условиях сейсморазведка сталкивается со все более сложными задачами, поскольку увеличивается число поисково-разведочных работ на акваториях. Задачи повышенной сложности возникают как для очень глубоководных, так и для очень мелководных объектов (транзитных зон). Внимание к транзитным зонам связано с тем, что:

-

а) многие нефтегазоносные бассейны имеют продолжение на морском шельфе;

-

б) существует значительное число объектов на суше, находящихся под дном рек, водохранилищ, а также в разного рода затопляемых и заболоченных зонах.

Проблемы транзитных зон связаны с тем, что традиционные подходы морской и речной сейсморазведки не всегда применимы на предельном мелководье. В связи этим возникает ряд нестандартных технико-технологических вопросов, которые нуждаются в решении для того, чтобы сейсморазведка могла выполнить поставленные поисковоразведочные задачи.

В российских условиях наибольшее внимание уделяется морским транзитным зонам в регионах, где имеются самые крупные запасы нефти и газа. Это, в первую очередь, Баренцево, Карское и Каспийское моря. Другое направление исследований связано с транзитными зонами внутриконтиненталь-ных рек и водохранилищ. По мелководью таких объектов существенный опыт накоплен в ПАО «Пермнефтегеофизика». Всего поисково-разведочные работы выполнены на более чем десятке объектов, где транзитные зоны занимают половину и более площади работ.

Методика сейсморазведки со льда, развиваемая в последние четверть века, использует взрывные источники сверхмалой мощности, заглубляемые на 4–6 м ниже уровня дна водоема, что позволяет решать поставленные поисково-разведочные задачи на нефть для акваторий с глубинами до 15 м.

Список литературы Методики изучения транзитных зон и опыт пермских геофизиков

- Верба М.Л., Будагов, А.Г., Келлер М.Б., Грязнов Н.Н., Григоренко Ю.Н. Проблемы изучения нефтегазоносности транзитных зон арктического шельфа России // Геология нефти и газа. 2000. № 6.

- Гайнанов В.Г., Верхняцкий А.А. Шматков А.А., Токарев М.Ю. Трехмерные сейсмоакустические наблюдения на акваториях: обзор современных технологий // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2017. № 1. С. 56–68. EDN: XUVIKH

- Захаров Ю.М., Путилов И.С. Получение качественных сейсмических данных на заболоченных территориях севера Пермского края // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2020. Т. 20, № 2. С. 115–125. DOI: 10.15593/2224-9923/2020.2.2 EDN: DILTDZ

- Захаров Ю.М., Хакимова Ж.А., Бекешко П.С., Шумилов А.В. Опыт применения сейсморазведочных работ МОГТ-3D с использованием технологии размещения взрывного источника возбуждения в донные отложения в русловой части Воткинского водохранилища // Геофизика. 2023. № 5. С. 57–64. DOI: 10.34926/geo. 2023.50.20.009 EDN: ZUGPSO

- Ильинский Д.А., Ганжа О.Ю., Корнеев А.А. Донные сейсмические наблюдения на море: проблемы и методы их решения // Вестник Государственного университета морского и речного фло-та имени адмирала С.О. Макарова. 2024. Т. 16, № 3. С. 347–362. DOI: 10.21821/2309-5180-2024-16-3-347-362 EDN: IMBOTQ

- Информационное агентство ТАСС: официальный сайт. 2023. URL: tass.ru/ekonomika/ 19348339

- Казанин А.Г., Базилевич С.О., Зимовский А.В., Матвеев И.А., Куома Д.Г., Щедров В.А., Прилипко С.А., Казанин Г.А., Саркисян В.М., Шепелев А.А. Многоволновые сейсморазведочные работы 3D (4C) на континентальном шельфе о. Сахалин с использованием системы автономной донной регистрации «Краб» // Деловой журнал NEFTEGAZ.RU. 2022 № 8 (128). С. 62–66. ISSN: 2410-3837

- Коротков С.Б. Выполнение сейсморазведоч-ных работ в переходных зонах суша-море // Ве-сти газовой науки. 2010. № 2 (5). С. 120–123. EDN: RUDZVX

- Костылев К.А., Зуев В.А. Подводно-подледная донная сейсморазведка // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 308–316. ISSN: 2070-7428. EDN: TGQGUR

- Кузнецов В.И. Проблемы постановки сейсмических исследований в транзитных зонах севера Западной Сибири // Приборы и системы разведочной геофизики. 2010. Т. 32, № 2. С. 31–34. ISSN: 2074-8906. EDN: RTXRKN

- Лаверов Н.П., Рослов Ю.В., Лобковский Л.И., Тулупов А.В., Воронов М.А., Ганжа О.Ю. Перспективы донной сейсморазведки в Российской Федерации // Арктика: экология и экономика. 2011. № 4 (4). С. 4–13. ISSN: 2223-4594

- Лаптев А.П., Рошмаков Ю.В. Сейсморазведка МОГТ 3D в зимних условиях на Нижнекамском водохранилище // Геофизика. 2013. № 5. С. 32–35. ISSN: 1681-4568. EDN: RXGPHL

- Морская сейсморазведка / под ред. А.Н. Телегина. М.: ООО «Геоинформмарк», 2004. 237 с. ISBN: 5-900357-74-0

- Нечхаев С.А., Жемчужников Е.Г. Стеблянко А.В., Щедров В.А. Особенности сейсморазведки в транзитных зонах Обско-Тазовского мелководья // Разведка и охрана недр. 2005. № 1. С. 40–44. EDN: KFPZKT

- Нечхаев С.А., Стеблянко А.В., Зимовский А.В. Технологии производства многокомпонентных сейсморазведочных работ с использованием автономных донных станций // Разведка и охрана недр. 2011. № 10. С. 53–55. ISSN: 0034-026X. EDN: OHAHDD

- Гуленко В.И., Захарченко Е.И., Долинин А.Н. Обработка данных морской сейсморазведки, полученных в транзитных зонах с использованием синхронного PZ приема колебаний // Актуальные проблемы проведения геолого-геофизических исследований: материалы I Международной научно-практической конференции. Краснодар: КубГУ, 2023. С. 145–156.

- Матвеев И.А., Зимовский А.В., Куома Д.Г., Клепиков О.В. Особенности проведения многокомпонентных сейсмических исследований в транзитной зоне в условиях предельного мелководья арктических морей / // Вестник Пермского университета. Геология. 2017. Т. 16, № 4. C. 382–292. DOI: 10.17072/psu.geol.16.4.382 EDN: ZXFPNN

- Лаптев А.П., Саловский В.А., Ланцев В.Ф., Широких В.Л., Рошмаков Ю.В., Загузин В.Г. Патент № RU 2369882 C1. Российская Федерация, МПК G01V 1/02. Способ сейсмической разведки. № 2008113602/28: заявл. 07.04.2008: опубл. 10.10.2009 /; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМЕН». EDN: WCIFPX

- Лаптев А.П., Хакимова Ж.А. Патент № RU 2824335 C1. Российская Федерация, МПК G01V 1/104, G01V 1/13. Способ возбуждения колебаний взрывным источником для проведения сейсмической разведки на покрытом льдом водоеме. заявл. 15.06.2023: опубл.07.08.2024 / заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМЕН». EDN: LITLBZ

- Лаптев А.П., Саловский В.А., Ланцев В.Ф., Широких В.Л., Россамахин В.А. Загузин В.Г. Патент № RU 61894 U1. Российская Федерация, МПК G01V 1/157 Транспортабельный комплекс оборудования для проведения трехмерных сейсморазведочных работ 3D. № 2006127910/22: за-явл. 31.07.2006: опубл. 10.03.2007 / заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМЕН». EDN: IFZUGX

- Рошмаков Ю.В., Столбова Т.А., Лаптев А.П., Неганов В.М., Черепанов C.С., Ланцев В.Ф. Технологии сейсморазведки при подготовке объек-тов в транзитных зонах // Технологии сейсмораз-ведки. 2010. № 2. С. 85–89. ISSN: 1813-4254.

- Сысоев А.П., Селезнев В.С., Соловьев В.М. Бабушкин С.М., Брыксин А.А. Сейсмические исследования на акваториях и в транзитных зонах: методика, технология и результаты // Сейсмические исследования земной коры: сборник докла-дов Международной научной конференции. 2004. С. 184–190. EDN: TBOKZZ

- Холодилов В.А., Крылов Г.В., Туренков Н.А., Болотов А.А. Газодинамический источник сейсмических колебаний для исследования транзит-ных зон водоемов// Горная промышленность. 2006. № 2 (66). С. 74–76. EDN: KWLULP

- Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка. М.: Мир, 1987. Т. 1. 448 с.

- Шумский Б.В. Технология сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D на предельном мелководье и в транзитных зонах: автореф. ... канд. техн. наук: 25.00.10. Краснодар, 2008. 28 с. EDN: NKQBVD

- Энциклопедия Пермской области / Перм. ре-гион. центр. Информатизации ПГТУ. Пермь: ПГТУ, 2000. URL:

- Global oil supply-and-demand outlook to 2040 // McKinsey & Company. 2021. URL: www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/ our-insights/global-oil-supply-and-demand-outlook-to-2040