Методологические аспекты распространения принципов устойчивого развития на объекты социальной инфраструктуры регионов

Автор: Сычева И.В., Сычева Н.А.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 5 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Проблема разработки методологии устойчивого развития территорий и хозяйствующих субъектов, позволяющего улучшить качество жизни людей за счет изменения отношения к управлению природным, экономическим и человеческим капиталом, остро стоит на повестке дня. Исследование эволюции методологии устойчивого развития показало, что постепенно происходит формирование различных методических инструментов для оценки этого процесса на уровне компаний, регионов и городов. Наибольшая работа учеными и практиками на сегодняшний день проведена в сфере ESG-рейтингования бизнес-компаний. Однако этого нельзя сказать об исследованиях по оценке устойчивости развития второго крупного сегмента национальной экономики -учреждений социальной сферы. Разработка научного подхода к решению данной проблемы с позиции ESG-концепции и стала целью проведенного исследования. За основу были взяты данные ESG-рейтингования регионов и городов, проводимого различными российскими экспертными агентствами, в котором объектами изучения выступают, в том числе, отдельные сегменты социальной инфраструктуры. Однако в ходе анализа результатов рейтингования выявлена невозможность их сопоставления, что связано с использованием различными агентствами собственных алгоритмов, включающих различные технологии оценки, критериальные блоки и показатели. Поэтому авторами посредством критического анализа ESG-рейтингования регионов было произведено выделение S-компоненты и предложена авторская методика оценки устойчивого развития социальной инфраструктуры регионов в рамке совокупного и внутриотраслевого ранжирования. В ее основу были положены выделенные общие оценочные показатели рейтинговых агентств, дополненные другими индикаторами, имеющими значимость с позиции авторов. Практическая апробация методики позволила выполнить оценку устойчивости развития социальной инфраструктуры четырех классических отраслей в 18 субъектах Центрального федерального округа и провести их ранжирование по совокупной оценке. Результаты исследования представляют интерес для федеральных и региональных профильных ведомств в части формирования основных положений бюджетной социальной политики и определения приоритетов устойчивого развития социальной инфраструктуры регионов.

Устойчивое развитие, ответственный бизнес, социальная инфраструктура, esg, экг-концепции, рейтингование

Короткий адрес: https://sciup.org/147245896

IDR: 147245896 | УДК: 332.146.2:[338.49:36] | DOI: 10.15838/ptd.2024.5.133.6

Текст научной статьи Методологические аспекты распространения принципов устойчивого развития на объекты социальной инфраструктуры регионов

социальной инфраструктуры. Однако в ходе анализа результатов рейтингования выявлена невозможность их сопоставления, что связано с использованием различными агентствами собственных алгоритмов, включающих различные технологии оценки, критериальные блоки и показатели. Поэтому авторами посредством критического анализа ESG-рейтингования регионов было произведено выделение S-компоненты и предложена авторская методика оценки устойчивого развития социальной инфраструктуры регионов в рамке совокупного и внутриотраслевого ранжирования. В ее основу были положены выделенные общие оценочные показатели рейтинговых агентств, дополненные другими индикаторами, имеющими значимость с позиции авторов. Практическая апробация методики позволила выполнить оценку устойчивости развития социальной инфраструктуры четырех классических отраслей в 18 субъектах Центрального федерального округа и провести их ранжирование по совокупной оценке. Результаты исследования представляют интерес для федеральных и региональных профильных ведомств в части формирования основных положений бюджетной социальной политики и определения приоритетов устойчивого развития социальной инфраструктуры регионов.

Устойчивое развитие, ответственный бизнес, социальная инфраструктура, ESG, ЭКГ-концепции, рейтингование.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта ректора ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» для поддержки молодых ученых № ФиМ/24/01/ГРР от 01.03.2024.

Постановка проблемы

В конце XIX – начале XX века человечество сделало выбор в пользу техногенного типа развития экономики, которому присуще интенсивное потребление природных ресурсов без их должного возобновления, что постепенно породило кислотные дожди, загрязнение водных ресурсов, снижение углеродного слоя Земли, истребление почвы, лесов, растений, животных, пчел, птиц, рыб, насекомых и других представителей флоры и фауны и в конечном итоге привело к глобальным изменениям климата. В связи с этим в последние десятилетия в мировом сообществе началось осознание места и огромной роли природы в жизни человечества, активизировалась деятельность по ее сохранению. Появилось множество новых понятий, выражающих те или иные аспекты этого процесса: социально ориентированная экономика, зеленая экономика, цикличная экономика, устойчивое развитие, принципы концепции ESG и др.

Всеобъемлющим среди них является понятие «устойчивое развитие». Оно родилось в 1972 году на дискуссионной площадке

Римского клуба, международной общественной организации, где известными политиками, чиновниками, бизнесменами и учеными началось обсуждение глобальных проблем загрязнения планеты и голода с целью привлечения к ним внимания мировой общественности1. Большой резонанс получил доклад Д. Медоуза, разработанный группой исследователей Массачусетского технологического института и опубликованный в 1972 году, в котором в пяти сценариях из двенадцати возможных было представлено будущее катастрофическое положение планеты в связи с избыточным ростом потребления.

За прошедшие 50 лет под эгидой ООН постепенно стала формироваться общемировая методология устойчивого развития планеты, которая в своей эволюции прошла ряд этапов (рис. 1). Определение это понятие получило в 1987 году в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (доклад комиссии Г.Х. Брундтланд).

Под устойчивым развитием стали понимать такое развитие общества, которое

|

X о о к S н S о. Е О о. V 2 |

Начало дискуссии о климатических проблемах и загрязнении планеты |

Распространение понятия «устойчивое развитие» в официальных документах международных экологических организаций |

Определение содержания понятия «устойчивое развитие» как официального термина ООН |

/ Формирован 1 — Разработка 27 принципов устойчивого развития (УР), национальных стратегий УР, включая Россию |

е концепции устойчив Определение первых 8 целей устойчивого развития тысячелетия до 2015 года |

ого развития \ Расширение и конкретизация 17 глобальных целей устойчивого развития до 2030 года |

|

>s S S о 0J а ГО |

Публикация 1 по заказу Римского клуба доклада Д. Медоуза «Пределы роста» Первая конференции ООН по вопросам окружающей среды |

Принятие 1 Всемирной стратегии природы на Международном форуме экологических организаций в Стокгольме |

Публикация доклада международной комиссии по окружающей среде и развитию Г.Х. Брундтланд «Наше общее будущее» |

' Принятие 1 Декларации по окружающей среде и развитию (Декларация РИО) на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро |

Принятие ' Декларации тысячелетия на Саммите тысячелетия ООН в Нью-Йорке |

Принятие резолюции «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2023 года» на Саммите ООН по устойчивому развитию |

1972 1980 1987 1992 2000 2015

Рис. 1. Этапы развития методологии устойчивого развития планеты

Источник: составлено авторами.

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности (Kiprizli, 2022). В разных странах на разных континентах стали проводиться экологические, экономические, математические, социальные и другие научные исследования по тем или иным аспектам устойчивого развития (Аврора, 2018; Сунцов, 2018; Сабинина и др., 2020; Константиниди и др., 2023; Маташева и др., 2023; Tausch, 2013; Bobylev et al., 2022), что привело к разработке содержания национальных стратегий устойчивого развития, содержащих цели, задачи и критериальные показатели в сфере экологической, социальной и корпоративной политики во многих странах мира, включая Россию.

Несмотря на то, что в 1990-е гг. в России наблюдалась высокая турбулентность в обществе и в экономике, и речь шла о вопросах выживания, первый нормативно-правовой акт по устойчивому развитию был утвержден Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина еще в 1994 году2, а через два года правительство страны представило Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (далее – Концепция 1996), утвержденную последующим Указом Президента РФ3.

Хотя многие зарубежные (например, Holden at al., 2016; Long, 2022) и отечественные (например, Шешуков, 2023) исследователи придерживаются формулировки понятия «устойчивое развитие» комиссии Г.Х. Брундтланд, именно в Концепции 1996 года содержится, по мнению

С.Н. Бобылева4, наиболее полное толкование этого термина В ней сказано: «...Устранение сложившихся противоречий возможно только в рамках стабильного социально-экономического развития, не разрушающего своей природной основы»5. Поэтому целевым вектором устойчивого развития, на наш взгляд, выступает обеспечение высокого качества жизни населения при минимальном потреблении ресурсов и минимизации формируемых жизнедеятельностью людей неперерабатываемых промышленных и бытовых отходов.

Реально российское государство активизировало политику устойчивого развития после подписания в декабре 2015 года наряду со 191 страной Парижского соглашения об изменении климата6. По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина был принят и реализуется с 2019 года ряд национальных проектов, касающихся в той или иной степени устойчивого развития страны, в том числе социальной сферы: «Экология», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда»7, а с 2024 года – «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры»8. В них определены мероприятия и источники финансирования для повышения качества жизни людей в рамках реализации целей устойчивого развития страны.

Второй стороной процесса активизации сохранения эколого-социального равновесия становятся субъекты предпринимательской деятельности. Среди них выделяются экспортно ориентированные компании, которые в силу сложившейся в деловом мире политики зеленой и социально ориентированной экономики вынуждены соблюдать определенные экологические требования, предъявляемые к технологиям производства продуктов, самим продуктам в процессе их использования, в том числе к упаковкам, а также к своему социальному позиционированию в местах присутствия. Это позволяет бизнесу понимать, что при дополнительных расходах на реализацию таких экологических мероприятий он выигрывает в повышении своего положительного имиджа со стороны ключевых стейкхолдеров, в том числе государства, покупателей, инвесторов, кредиторов и др. В качестве примера можно привести эколого и социально ориентированную деятельность тульской компании ОХК «Щекиноазот», поставляющей в больших объемах химическую продукцию не только на внутренний, но и на внешний рынок. В 2016–2022 гг. ее природоохранные и социальные расходы составили 2 млрд 533 млн руб. Компания проводит широкую социальную политику, софинансируя из прибыли содержание объектов ведомственной и муниципальной социальной инфраструктуры (районной больницы и сельских ФАПов, городских скверов и парков, спортивных и других объектов). При этом объем образования отходов производства в компании сократился на 31%; выбросы вредных веществ в атмосферный воздух были снижены более чем на 20%, водопотребление речной воды – на 51%; водоотведение – на 25%, сброс в водные объекты – почти на 28%9.

С целью привлечения внимания к социально-эколого-ориентированным компаниям и регионам в мире и в России предпринимаются попытки количественной оценки уровня их устойчивого развития. В качестве основного метода оценки с 2019 года применяется рейтингование критериев ESG, т. е. критериев, оценивающих по уровню количественных и качественных показателей достижение целей устойчивого раз-

Таблица 1. Поле рейтингов ESG в России

|

Рейтинговое агентство |

Объекты рейтингования |

Начало публикаций, год |

||

|

регионы |

города |

компании |

||

|

1. Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» и РБК |

" |

- |

+ |

2022 |

|

2. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» |

+ |

+ |

+ |

2018 |

|

3. Рейтинговое агентство «AK&M» |

- |

- |

+ |

2022 |

|

4. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «АКРА» |

" |

- |

+ |

2021 |

|

5. Национальное рейтинговое агентство «НРА» |

+ |

+ |

+ |

2021 |

|

6. Российский союз промышленников и предпринимателей |

- |

- |

+ |

2014 |

|

7. Российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Сбер |

+ |

+ |

- |

2023 |

|

8. НКО «Фонд защиты окружающей среды – Экофон» |

+ |

- |

- |

2022 |

|

9. Рейтинговое агентство «SGM» |

+ |

+ |

- |

2014 |

|

10. Рейтинговое агентство «Инфрагрин» |

+ |

+ |

+ |

2022 |

|

Составлено по: данные рейтинговых агентств. |

||||

вития субъекта в срезе трех компонент: воздействие на состояние окружающей среды (E – Environment), качество проведения социальной политики (S – Social) и эффективность корпоративного управления (G – Governance). В России рейтингование ESG ведут на трех уровнях: субъектов Федерации, городов и бизнес-компаний. При этом, как показал анализ, на каждом уровне работают разные рейтинговые агентства. В табл. 1 представлена информация о крупных рейтинговых агентствах и субъектах их рейтинговой оценки.

Только три агентства из представленных осуществляют оценку ESG-рейтингов в объектах всех трех уровней. Деятельность других локализована в объектах одного-двух уровней. Агентство «Инфрагрин» занимает особое место в системе рейтингования, аккумулируя результаты исследований других агентств. Основная часть рейтинговых агентств анализирует и ранжирует соблюдение принципов ESG только в крупных компаниях. И это не случайно, поскольку в последние годы инвесторы, выбирая для своих вложений компании, ориентируются, в том числе, на высокий рейтинг соблюдения ими принципов ESG. Подробный анализ мировой и отечественной практик применения ESG-критериев в оценке компаний приведен в работе Д.Е. Шешукова

(Шешуков, 2023). Немалый интерес к таким компаниям проявляют и финансовые структуры, в частности коммерческие банки, а также государство. Первые – с позиции будущей стратегии кредитования, государство – с позиции поддержки перспективного бизнеса. Интерес к рейтингованию проявляют и сами крупные российские компании, особенно экспортно ориентированные, для осознания своего места в российском и зарубежных бизнес-сообществах.

Следует отметить, что каждый из оценщиков использует свою методологию рейтингования, свои критерии-показатели, что сильно усложняет понимание места объекта в общей совокупности рейтингов (Афанасьев, Шаш, 2022; Веренько и др., 2022; Гренадерова, 2023; Ефимова, 2023; Жатикова, Щербаченко, 2023; Овечкина и др., 2023). В связи с этим предпринимаются попытки унифицировать показатели рейтингования. Так, для участников финансового рынка в 2023 году Банк России выпустил «Рекомендации по разработке методологии и присвоению ESG-рейтингов (рейтингов устойчивого развития)» «…в целях гармонизации методологий и практики присвоения ESG-рейтингов, включая обеспечение их наглядности, прозрачности и сопоставимости между собой»10. В этом документе под ESG-рейтингом понимается

«выраженное публично независимое внешнее мнение о профиле рейтингуемого лица»11. Для каждой компоненты ESG предложен набор элементов с количественными и качественными показателями. Компаниям рекомендуется определить свой перечень показателей из 158 предложенных. При этом все количественные показатели должны быть представлены по возможности не менее чем за последние три года.

Популярность рейтингов растет. И постепенно формируется международная и российская методология составления ESG-рейтингов. После прошедшего в 2023 году. Петербургского международного экономического форума в России начался переход от ESG-рейтингования к ЭКГ-рейтингованию, в котором значительное место отводится взаимоотношениям организаций и государства. На форуме был успешно презентован отечественный рейтинг ответственного бизнеса с русской аббревиатурой «ЭКГ — экология, кадры, государство». А со 2 января 2024 года в качестве не рекомендательного, а уже нормативного в инструментарий концепции устойчивого развития был введен национальный стандарт Российской Федерации «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)»12. В нем изложена методика добровольной оценки и порядок формирования ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, «…в центре внимания которых находятся не только коммерческие интересы, но и сохранение окружающей среды, использование наилучших доступных технологий, установление дополнительных социальных гарантий для сотрудников и членов их семей, реализация экологических, социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов, связанных с повышением уровня жизни и комфорта населения»13.

Результаты рейтингования публикуются на сайте в разрезе субъектов Федерации, секторов экономики по видам экономической деятельности и категориям бизнеса (ИП, микро-, малый, средний и крупный) с расшифровкой набранных баллов по каждому критерию оценки. По сути, в сфере российского бизнеса произошел прорыв к созданию единой методологии оценки устойчивого развития субъектов предпринимательской деятельности. В отличие от рекомендаций Банка России в этом национальном стандарте раскрыта методология проведения рейтинговой оценки субъектов предпринимательской деятельности с указанием источников получения информации по каждому количественному и качественному показателю и алгоритмов работы с ними (с. 3–36 Национального стандарта).

В то же время на уровне городов и регионов проблема унификации показателей и создания единой методологии оценки устойчивого развития остается открытой, хотя именно состояние территориальных единиц в этом срезе мониторинга должно быть прерогативой внимания общества и государства. Более того, на наш взгляд, такая оценка состояния регионов должна вестись по каждому отраслевому комплексу: энергетике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, ЖКХ и др., включая социальную инфраструктуру, обеспечивающую охрану здоровья населения, образование и социальный присмотр и формирующую культурный код России. Особенно остро эта проблема стоит именно перед социальной инфраструктурой, которая является одним из крупнейших получателей бюджетных ресурсов. Для ее развития предусмотрен большой комплекс поручений Президента РФ правительству по модернизации объектов социальной инфраструктуры для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года14. Поручения касаются строительства, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских организаций, объектов культуры и спортивных комплексов. В связи с этим считаем целесообразным выделить внутри ESG-рейтинга регионов составляющую «социальная инфраструктура» и провести ее оценку на уровне каждой отрасли и их совокупности. Это предопределило цель исследования – разработать научный подход к решению проблемы оценки устойчивости развития региональной социальной инфраструктуры с позиции ESG-концепции – и решение следующих задач:

-

1) обосновать необходимость перехода к оценке устойчивого развития социальной инфраструктуры региона с позиции концепции ESG-рейтингования;

-

2) распространить принципы ESG-рейтингования организаций бизнеса, регионов и городов на оценку устойчивого развития объектов социальной инфраструктуры;

-

3) разработать методику совокупной и внутриотраслевой оценки устойчивого развития социальной инфраструктуры регионов по S-компоненте ESG-рейтинга в методологии оценки устойчивого развития территорий.

Методология и результаты исследования

Из десяти рейтинговых агентств, указанных в табл. 1, оценкой устойчивого развития регионов России занимаются шесть, городов – четыре. Учитывая, что «Эксперт РА» закончил аналитику регионов в 2021 году, а «Инфрагрин» только аккумулирует в совокупный ESG-рейтинг разнообразные рейтинги других агентств, в табл. 2 представлены основные характеристики ESG-рейтингов регионов четырех агентств. Они рассчитывают интегральный ESG-рейтинг и выделяют по каждой компоненте E, S и G ряд показателей-критериев оценки, объединенных в блоки. Имеет место разное коли- чество блоков: от 6 в «SGM» до 36 в «Экофон». Соответственно, используется разное количество показателей-критериев, по которым оценивается уровень устойчивости развития регионов: от 45 в «НРА» до 260 в «Экофон».

Таблица 2. Характеристики системы ESG-рейтингов регионов России в 2022 году

|

Характеристика |

Рейтинговые агентства |

|||

|

«ВЭБ.РФ» и «Сбер» |

«SGM» |

«НРА» |

«Экофон» |

|

|

1. Количество блоков показателей, в т. ч. по компонентам, ед.: |

16 |

6 |

7 |

36 |

|

E |

6 |

1 |

3 |

17 |

|

S |

6 |

2 |

2 |

13 |

|

G |

4 |

3 |

2 |

6 |

|

2. Общее количество показателей-критериев, в т. ч. по компонентам, ед.: |

50 |

53 |

45 |

260 |

|

E |

10 |

12 |

14 |

106 |

|

S |

30 |

15 |

17 |

113 |

|

G |

10 |

26 |

14 |

31 |

Составлено по: данные рейтинговых агентств.

Для сопоставления результатов ESG-рейтингов (табл. 3) были взяты данные открытых источников рейтингования субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) по трем агентствам из четырех рассмотренных за 2022 год, поскольку «ВЭБ.РФ» и «Сбер» разместили информацию об интегральном показателе только по ТОП-20 субъектам страны за 2023 год, а «SGM» на момент исследования отчет за 2023 год не представило.

В качестве критерия разброса значений был использован общепринятый статистический показатель – коэффициент вариации. Сравнение полученных коэффициентов вариации свидетельствует, что двенадцать субъектов ЦФО из восемнадцати (67%) имеют значительную и высокую степень рассеивания ESG-рейтингов, в том числе шесть – высокую колеблемость значений, представ-

Таблица 3. ESG-рейтинги субъектов ЦФО за 2022 год, место

|

Субъект ЦФО |

Рейтинговые агентства |

Коэффициент вариации ESG-рейтинга, % |

||

|

«SGM» |

«НРА» |

«Экофон» |

||

|

Белгородская область |

10 |

4 |

6 |

37,33 |

|

Брянская область |

48 |

41 |

22 |

29,68 |

|

Владимирская область |

35 |

63 |

60 |

23,83 |

|

Воронежская область |

15 |

20 |

15 |

14,16 |

|

Ивановская область |

39 |

76 |

64 |

25,83 |

|

Калужская область |

16 |

17 |

30 |

30,38 |

|

Костромская область |

73 |

53 |

75 |

14,82 |

|

Курская область |

23 |

19 |

7 |

41,64 |

|

Липецкая область |

11 |

28 |

23 |

34,49 |

|

г. Москва |

1 |

1 |

2 |

35,34 |

|

Московская область |

3 |

9 |

4 |

49,16 |

|

Орловская область |

47 |

36 |

51 |

14,19 |

|

Рязанская область |

28 |

50 |

45 |

22,98 |

|

Смоленская область |

55 |

64 |

73 |

11,48 |

|

Тамбовская область |

38 |

30 |

29 |

12,47 |

|

Тверская область |

70 |

64 |

73 |

5,42 |

|

Тульская область |

26 |

26 |

48 |

31,11 |

|

Ярославская область |

25 |

45 |

18 |

39 |

Составлено по: данные рейтинговых агентств.

Расчет коэффициента вариации выполнен по алгоритму сайта:

ляя практически неоднородную их совокупность, так как коэффициент вариации выше нормального уровня в 33% (табл. 4). Например, Курская область дрейфует с 7 места на 23, Московская область – с 3 на 9, Ярославская область – с 18 на 45. Таким образом, наблюдаются более чем двойные разрывы в позиционировании одного и того же субъекта Федерации в разных ESG-рейтингах. Это связано с разбросом критериев-показателей оценки, включая содержание даже однотипных, из-за чего один и тот же субъект в разных шкалах рейтинговых оценок получает диаметрально противоположные позиции.

Исследование причин высокого уровня диспропорции в ESG-рейтингах было продолжено в дифференцированном срезе ESG-компонент наиболее авторитетного агентства «НРА», которое проводит рейтингование устойчивости субъектов не только на региональном уровне в России, но и в странах Евразийского экономического союза (ЕАС).

Таблица 4. Группировка субъектов ЦФО по степени рассеивания занимаемых мест в ESG-рейтингах

|

Степень рассеивания |

Коэффициент вариации, % |

Количество субъектов ЦФО |

Субъекты ЦФО |

|

Незначительная |

Меньше 10 |

1 |

Тверская область |

|

Средняя |

Свыше 10 до 20 |

5 |

Воронежская область; Костромская область; Орловская область; Смоленская область; Тамбовская область |

|

Значительная |

Свыше 20 до 33 |

6 |

Брянская область; Владимирская область; Ивановская область; Калужская область; Рязанская область; Тульская область |

|

Высокая |

Свыше 33 |

6 |

Белгородская область; Курская область; Липецкая область; г. Москва; Московская область; Ярославская область |

|

Итого |

18 |

||

|

Источник: составлено авторами. |

|||

В табл. 5 представлена выдержка ESG-компонент для субъектов ЦФО в сравнении с их средним уровнем и в целом по 85 субъектам России. Их сопоставление выявило целесообразность анализа показателей-критериев, формирующих содержание компоненты S, поскольку она имеет самую низкую оценку по России (0,476) и более низкую оценку по сравнению с компонентой E (0,545 против 0,577) при одинаковом уровне с компонентой G (0,546) на уровне субъектов ЦФО.

Таблица 5. Дифференцированные оценки уровня ESG по данным агентства НРА в 2022 году

|

Субъект ЦФО |

Компоненты |

ESG |

||

|

E |

S |

G |

||

|

Белгородская область |

0,679 |

0,735 |

0,692 |

0,702 |

|

Брянская область |

0,679 |

0,559 |

0,346 |

0,528 |

|

Владимирская область |

0,429 |

0,529 |

0,423 |

0,460 |

|

Воронежская область |

0,643 |

0,618 |

0,538 |

0,600 |

|

Ивановская область |

0,393 |

0,500 |

0,346 |

0,413 |

|

Калужская область |

0,571 |

0,529 |

0,731 |

0,611 |

|

Костромская область |

0,393 |

0,441 |

0,615 |

0,483 |

|

Курская область |

0,607 |

0,588 |

0,615 |

0,604 |

|

Липецкая область |

0,571 |

0,441 |

0,692 |

0,568 |

|

г. Москва |

0,714 |

0,794 |

0,833 |

0,781 |

|

Московская область |

0,643 |

0,647 |

0,654 |

0,648 |

|

Орловская область |

0,607 |

0,559 |

0,462 |

0,543 |

|

Рязанская область |

0,607 |

0,559 |

0,346 |

0,504 |

|

Смоленская область |

0,536 |

0,382 |

0,462 |

0,460 |

|

Тамбовская область |

0,536 |

0,529 |

0,615 |

0,560 |

|

Тверская область |

0,536 |

0,382 |

0,462 |

0,460 |

|

Тульская область |

0,714 |

0,588 |

0,423 |

0,575 |

|

Ярославская область |

0,536 |

0,441 |

0,577 |

0,518 |

|

Средний уровень по ЦФО |

0,577 |

0,546 |

0,546 |

0,527 |

|

Средний уровень по 85 субъектам России |

0,511 |

0,476 |

0,597 |

0,528 |

Составлено по: оценка методик рейтинговых агентств.

Аналогичная картина, как показали исследования, имеет место и при ESG-рейтинговании городов. Таким образом, можно констатировать, что в отличие от рейтингования компаний методология присвоения рейтингов территориям находится в зачаточном состоянии и нуждается в разработке соответствующего национального стандарта. Он должен содержать, на наш взгляд, различные отраслевые блоки, характеризующие социально-экономическое развитие территорий, в том числе промышленности, сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ и др., включая социальную инфраструктуру. В ней осуществляют свою деятельность миллионы организаций, реализующих социальные задачи государства: учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и другие. Эти объекты, с одной стороны, оказывая социальные услуги, принадлежат к социуму – компоненте S в аббревиатуре ESG – и показателями своей деятельности формируют рейтинги устойчивости регионов, поэтому их состояние можно рассматривать через призму существующих оценок рейтинговых агентств. С другой стороны, объекты социальной инфраструктуры являются, как и бизнес-компании, хозяйствующими субъектами и требуют самостоятельной оценки устойчивости собственного развития на пообъектном уровне, поэтому к компоненте S можно применять определенные показатели – критерии, принятые для ответственного бизнеса. И такая оценка на сегодняшний день для частных социальных организаций проводится. В стороне остаются бюджетные организации. Таким образом, состояние объектов социальной инфраструктуры можно рассматривать на пересечении двух сложившихся в настоящее время подходов к оценке устойчивости: в территориальном срезе и в бизнес-срезе, адаптированном к бюджетной сфере. Это – парадигма авторского подхода к решению данной проблемы.

Остановимся на первом срезе, для чего было проанализировано содержание социальных компонент рейтингования регионов трех российских агентств. Выявлено, что на сегодняшний день ни одно из них не отвечает требованиям полноты оценки развития объектов социальной инфраструктуры. Во-первых, не выделены отраслевые блоки внутри S-компоненты, соответствующие разным видам инфраструктуры (социальной, транспортной, жилищно-коммунальной и др.), что привело к выпадению из рассмотрения таких классических объектов социальной

Таблица 6. Анализ отраслевого содержания компоненты S в региональном рейтинговании

|

Выделяемые рейтинговыми агентствами блоки по компоненте S |

||

|

«ВЭБ.РФ» и «Сбер» |

SGM |

НРА |

|

|

|

|

Составлено по: оценка методик рейтинговых агентств. |

||

инфраструктуры, как учреждения культуры и спорта, социального обеспечения и др. (табл. 6).

Во-вторых, величину ряда используемых показателей сложно оценить и проверить ее достоверность, например показателя «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» в методике «ВЭБ.РФ» и «Сбер». Были бы полезны ссылки на сайты, результаты опросов и другие источники информации, которые использовались для получения исходных данных при составлении рейтинга. В-третьих, методики SGM, «ВЭБ.РФ» и «Сбер» не учитывают движение показателей в динамике. Между тем, устойчивость развития инфраструктуры, как и любого объекта, можно оценить только в процессе развития, а не на конкретный момент времени. Этого недостатка лишена методика «НРА». С учетом отмеченных замечаний и использования положительного опыта регионального рейтингования авторами была разработана методика совокупной и внутриотраслевой оценки устойчивого развития социальной инфраструктуры регионов по S-компоненте ESG-рейтинга в методологии оценки устойчивого развития территорий.

В методике авторами выделены четыре этапа. На первом в соответствии с ранее проведенными исследованиями (Сычева, Сычева, 2012) введена отраслевая классификация объектов социальной инфраструктуры: организации здравоохранения, образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта. Правомерность такого выделения позднее была подтверждена Постановлением Правительства РФ15 от 21 сентября 2021 года № 1587, в котором к объектам устойчивой социальной инфраструктуры отнесены объекты образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры и искусства, спорта, а также объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма.

На втором этапе по выделенным блокам объектов социальной инфраструктуры произведен подбор показателей оценки. Показатели должны отвечать требованиям объективности и прослеживаемости во времени, поэтому быть опубликованными в открытых источниках статистических данных в динамике за последние три года. Сравнительный анализ показателей рейтинговых агентств по S-компоненте выявил наличие ряда общих. Кроме того, в разработанную методику добавлены и другие показатели Росстата, отражающие процесс развития социальной инфраструктуры регионов (табл. 7).

На третьем этапе происходит обработка данных по каждому показателю каждого блока. Ввиду наличия разных единиц измерения производится нормализация значений показателей. Расчет нормализованного показателя I j ведут по каждому региону. В зависимости от смыслового значения показателя – по формуле (1), если оно в идеале

Таблица 7. Показатели Росстата для дифференцированной оценки устойчивости социальной инфраструктуры регионов

|

Показатель |

Единица измерения |

Авторская методика |

Методики рейтинговых агентств |

||

|

«ВЭБ.РФ» и «Сбер» |

НРА |

SGM |

|||

|

1. Здравоохранение |

|||||

|

1.1. Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения |

койки |

+ |

+ |

- |

+ |

|

1.2. Мощность поликлиник, посещений в смену на 10 тыс. чел. населения |

посещения в смену |

+ |

- |

- |

+ |

|

1.3. Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. чел. населения |

чел. |

+ |

+ |

- |

+ |

|

1.4. Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. чел. населения |

чел. |

+ |

- |

- |

+ |

|

2. Образование |

|||||

|

2.1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей |

места |

+ |

- |

- |

- |

|

2.2. Удельный вес обучающихся во 2 (3) смены в общеобразовательных организациях от общей численности обучающихся |

% |

+ |

+ |

- |

- |

|

2.3. Численность студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, на 10 тыс. чел. населения |

чел. |

+ |

- |

- |

+ |

|

2.4. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 тыс. чел. населения |

чел. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

3. Физическая культура и спорт |

|||||

|

3.1. Стадионы с трибунами на 1500 мест и более на 10 тыс. чел. населения |

ед. |

+ |

- |

- |

- |

|

3.2. Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля) на 10 тыс. чел. населения |

ед. |

+ |

- |

- |

- |

|

3.3. Спортивные залы на 10 тыс. чел. населения |

ед. |

+ |

- |

- |

- |

|

3.4. Плавательные бассейны на 10 тыс. чел. населения |

ед. |

+ |

- |

- |

- |

|

4. Культура и искусство |

|||||

|

4.1. Численность зрителей театров на 1000 чел. населения |

чел. |

+ |

- |

- |

- |

|

4.2. Число посещений музеев на 1000 чел. населения |

чел. |

+ |

- |

- |

- |

|

4.3. Библиотечный фонд на 1000 чел. населения |

экз. |

+ |

- |

- |

- |

|

Составлено по: данные Росстата и рейтинговых агентств. |

|||||

должно расти, или по формуле (2) в противоположном случае.

Xj -Xmin Ij = max min

I = 1 - Xj -Xmin

j max min

Результатом является получение ряда нормализованных показателей каждого региона за последний год наблюдения. Для учета динамики поведения статистического показателя в течение трех лет использован подход норми- рования, предложенный в работе Ю.С. Аитовой (Аитова, 2020). Каждый нормализованный показатель в зависимости от величины попадает в один из трех диапазонов известной оценки тесноты связи (табл. 8). Далее просматривается поведение статистического показателя за три года, начиная с первого (рост, снижение, сохранение или разнонаправленность), и в зависимости от него нормализованному показателю присваивается соответствующий балл по шкале от 1 до 9. Для блока «Здравоохранение» фрагмент расчета показан в табл. 9.

Балльные оценки разных нормализованных показателей позволяют перейти к внутриотраслевой оценке состояния каждого выделенного блока через расчет средней арифметической (табл. 10).

Таблица 8. Присвоение балльных оценок показателям социальной инфраструктуры в зависимости от уровня и динамики поведения

|

Диапазоны принадлежности нормализованного показателя |

Характер динамики показателя за три года |

Балльная оценка R |

|

0,70–1,00 |

Рост |

9 |

|

Сохранение или разнонаправленность |

8 |

|

|

Снижение |

7 |

|

|

0,30–0,69 |

Рост |

6 |

|

Сохранение или разнонаправленность |

5 |

|

|

Снижение |

4 |

|

|

0,00–0,29 |

Рост |

3 |

|

Сохранение или разнонаправленность |

2 |

|

|

Снижение |

1 |

Составлено по: (Аитова, 2020).

Таблица 9. Расчет балльных оценок показателя 1.1 в блоке «Здравоохранение» (по состоянию на 01.01.2023)

|

Субъект ЦФО |

2020 год |

2021 год |

2022 год |

Нормализованный показатель Ij |

Балльная оценка Rj |

|

Белгородская область |

69,3 |

70,7 |

69,4 |

0,27 |

2 |

|

Брянская область |

75,7 |

73,9 |

74,4 |

0,38 |

5 |

|

Владимирская область |

83,4 |

86,1 |

83,8 |

0,58 |

5 |

|

Воронежская область |

78,6 |

77,9 |

78,3 |

0,46 |

5 |

|

Ивановская область |

86,4 |

87,8 |

88,7 |

0,69 |

9 |

|

Калужская область |

79,6 |

72,4 |

66,0 |

0,19 |

1 |

|

Костромская область |

102,7 |

100,6 |

103,1 |

1,00 |

9 |

|

Курская область |

87,1 |

88,5 |

81,7 |

0,53 |

4 |

|

Липецкая область |

81,6 |

81,6 |

82,3 |

0,55 |

6 |

|

Московская область |

76,8 |

65,5 |

66,5 |

0,20 |

2 |

|

Орловская область |

78,4 |

78,8 |

86,4 |

0,64 |

6 |

|

Рязанская область |

76,2 |

76,5 |

77,1 |

0,43 |

5 |

|

Смоленская область |

96,6 |

96,8 |

96,1 |

0,85 |

5 |

|

Тамбовская область |

74,0 |

75,1 |

76,5 |

0,42 |

6 |

|

Тверская область |

92,3 |

94,0 |

92,9 |

0,78 |

8 |

|

Тульская область |

82,8 |

83,6 |

81,0 |

0,52 |

5 |

|

Ярославская область |

93,0 |

98,1 |

92,9 |

0,78 |

8 |

|

г. Москва |

69,8 |

61,7 |

57,1 |

0,00 |

2 |

|

Источник: рассчитано авторами. |

|||||

Таблица 10. Внутриотраслевые оценки устойчивости социальной инфраструктуры регионов ЦФО в блоке «Здравоохранение»

|

Субъект ЦФО |

Показатель блока «Здравоохранение» |

Сумма баллов |

Средняя балльная оценка устой ч ивости R i |

|||

|

1.1 |

1.2 |

1.3 |

1.4 |

|||

|

Белгородская область |

2 |

3 |

3 |

8 |

16 |

4 |

|

Брянская область |

5 |

3 |

1 |

7 |

16 |

4 |

|

Владимирская область |

5 |

3 |

3 |

5 |

16 |

4 |

|

Воронежская область |

5 |

3 |

6 |

7 |

21 |

5,25 |

|

Ивановская область |

9 |

3 |

2 |

4 |

18 |

4,5 |

|

Калужская область |

1 |

2 |

2 |

1 |

6 |

1,5 |

|

Костромская область |

9 |

2 |

2 |

7 |

20 |

5 |

|

Курская область |

4 |

3 |

5 |

7 |

19 |

4,75 |

|

Липецкая область |

6 |

2 |

2 |

7 |

17 |

4,25 |

|

Московская область |

2 |

3 |

2 |

2 |

9 |

2,25 |

|

Орловская область |

6 |

3 |

2 |

7 |

18 |

4,5 |

|

Рязанская область |

5 |

9 |

5 |

8 |

27 |

6,75 |

|

Смоленская область |

5 |

3 |

5 |

4 |

17 |

4,25 |

|

Тамбовская область |

6 |

2 |

3 |

9 |

20 |

5 |

|

Тверская область |

8 |

3 |

5 |

5 |

21 |

5,25 |

|

Тульская область |

5 |

3 |

3 |

5 |

16 |

4 |

|

Ярославская область |

8 |

3 |

4 |

5 |

20 |

5 |

|

г. Москва |

2 |

3 |

9 |

2 |

16 |

4 |

|

Источник: рассчитано авторами. |

||||||

Рассчитанные для регионов внутриотраслевые оценки устойчивости дают возможность сгруппировать регионы в кластеры по формуле Г. Стерджеса. В нашем случае количество кластеров – четыре, шаг – 1,4 (рис. 2). Более 80% регионов попали во второй и третий кластеры, что свидетельствует о наличии у них значительного потенциала повышения устойчивости в сфере здравоохранения.

Аналогичные расчеты были проведены по остальным блокам социальной инфраструктуры (рис. 3). Они показали, что наиболее равномерное распределение по кластерам наблюдается в блоке «Культура». Именно в нем наибольшее число регионов (пять) попадает в самый высокий – первый кластер устойчивости регионов. Наибольшее наполнение субъектами в самом слабом четвертом кластере имеет место в блоке «Физическая культура и спорт».

(7,1)

(5,7)

(4,3)

(2,9)

(1,5)

|

I Рязанская |

6,75 |

|

Тверская |

5,25 |

|

Воронежская |

5,25 |

|

Костромская |

5,00 |

|

Тамбовская |

5,00 |

|

II Ярославская |

5,00 |

|

Курская |

4,75 |

|

Ивановская |

4,50 |

|

Орловская |

4,50 |

|

Липецкая |

4,25 |

|

Смоленская |

4,25 |

|

Белгородская |

4,00 |

|

III Брянская |

4,00 |

|

Владимирская |

4,00 |

|

Тульская |

4,00 |

|

г. Москва |

4,00 |

|

Калужская |

1,50 |

|

IV Московская |

2,25 |

Рис. 2. Распределение регионов ЦФО на кластеры устойчивости социальной инфраструктуры по блоку «Здравоохранение» Источник: рассчитано авторами.

Физическая культура и спорт Культура и искусство

Образование

|

I Смоленская |

7,25 |

|

Белгородская |

6,00 |

|

Владимирская |

6,00 |

|

Липецкая |

5,75 |

|

II Рязанская |

5,75 |

|

Тамбовская |

5,75 |

|

Тверская |

5,75 |

|

Костромская |

5,50 |

|

Брянская |

4,50 |

|

III Ивановская |

4,75 |

|

Калужская |

4,50 |

|

Орловская |

4,25 |

|

Воронежская |

3,50 |

|

Курская |

3,50 |

|

IV Московская |

3,50 |

|

Тульская |

3,50 |

|

Ярославская |

3,50 |

|

г. Москва |

3,25 |

|

Ивановская |

7,00 |

|

Тамбовская |

7,00 |

|

I Тверская |

7,00 |

|

Костромская |

6,67 |

|

г. Москва |

6,00 |

|

Калужская |

5,33 |

|

Тульская |

5,33 |

|

II Орловская |

5,67 |

|

Рязанская |

5,67 |

|

Ярославская |

5,67 |

|

Смоленская |

4,67 |

|

Курская |

4,33 |

|

III Белгородская |

3,67 |

|

Воронежская |

3,67 |

|

Липецкая |

3,67 |

|

Брянская |

3,33 |

|

IV Владимирская |

3,00 |

|

Московская |

2,33 |

|

I |

Тамбовская Белгородская |

7,25 7,00 |

|

Владимирская |

5,25 |

|

|

Воронежская |

5,50 |

|

|

Ивановская |

6,00 |

|

|

Костромская |

5,50 |

|

|

Курская |

5,50 |

|

|

II |

Орловская |

5,50 |

|

Рязанская |

5,75 |

|

|

Тверская |

5,25 |

|

|

Тульская |

5,25 |

|

|

Ярославская |

6,00 |

|

|

г. Москва |

5,75 |

|

|

Брянская |

4,75 |

|

|

Калужская |

4,00 |

|

|

II 4x |

Липецкая |

4,50 |

|

Смоленская |

4,75 |

|

|

I 4—^ |

Московская |

2,5 |

Рис. 3. Распределение регионов ЦФО на кластеры устойчивости по блокам социальной инфраструктуры

Источник: рассчитано авторами.

На четвертом (заключительном) этапе производится расчет совокупной (итоговой) оценки устойчивости социальной инфраструктуры регионов по формуле средневзве- шенной:

SI = 2 Ri ■ ki, где: k, = i=1

n l

L n ।

l

где:

R i – средняя балльная оценка устойчивости i-го блока;

k i – коэффициент весомости i-го блока, представляющий отношение числа показателей n 1 в каждом i-м блоке к суммарному количеству показателей всех блоков.

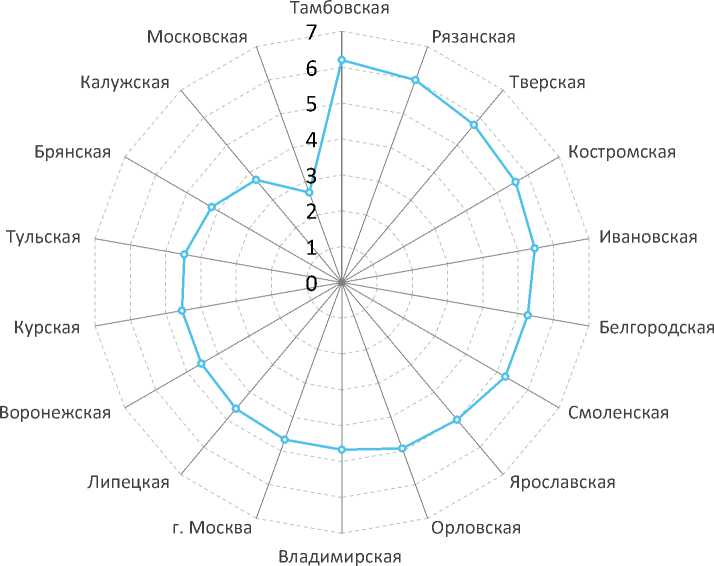

Рис. 4. Распределение регионов ЦФО по степени устойчивости социальной инфраструктуры Источник: рассчитано авторами.

Результаты расчета, представленные на рис. 4, показали, что наилучший уровень устойчивости социальной инфраструктуры к 2023 году имела Тамбовская область, а наихудший – Московская область.

Высокий рейтинг Тамбовский области обусловлен позитивной динамикой показателей в сфере образования, а также культуры и искусства (первый кластер устойчивости), а также нахождением во втором кластере блоков здравоохранения и физической культуры и спорта. Наихудший рейтинг Московской области, в свою очередь, на наш взгляд, связан с тем, что ввод объектов социальной инфраструктуры в столичном регионе не успевал за быстрым ростом численности населения. При этом учитывалось только количественное обеспечение региона объектами социальной инфраструктуры без анализа их качественного наполнения в соответствии с современным запросом потребителей, что еще раз подчеркивает необходимость реализации второго подхода к оценке устойчивости социальной инфраструктуры регионов в части создания методики ее пообъектной оценки.

Заключение

Развитие современного общества требует реализации на практике принципов и механизмов разрабатываемой мировым сообществом методологии устойчивого развития планеты на уровне каждого государства, каждого региона, каждой компании и каждого домохозяйства. Наиболее развитой частью этой методологии на сегодняшний день оказался тот ее сегмент, который посредством ESG-рейтингования оценивает состояние устойчивости бизнес-организа-ций. В последние годы наблюдается расширение масштабов этой деятельности: от компаний к территориям – городам и регионам, что позволяет в перспективе перейти к разработке методически взаимосвязанной системы показателей – индикаторов рейтингования объектов разных уровней в срезе их устойчивого развития. Особое место в этой иерархии объектов занимают учреждения социальной инфраструктуры регионов, реализующие социальные задачи государства и являющиеся, исключая частные организации, основным получателем бюджетных средств. Их состояние в современном мире оказывает не меньшее влияние на устойчивость развития территорий, поскольку обеспечивает определенный уровень качества жизни людей.

К решению данной задачи – созданию методологии устойчивого развития социальной инфраструктуры – предлагается подойти с позиции выделения S-компоненты из ESG-рейтингов регионов по классическим блокам социальной инфраструктуры и проведения собственного рейтингования ее состояния по объектам в рамках федеральных округов и страны в целом. Это позволит найти «болевые» точки составляющих блоков социальной инфраструктуры в субъек- тах Федерации при распределении ресурсов федерального бюджета, в том числе средств национальных проектов, на инвестиционные цели.

Проведенное исследование демонстрирует также возможность использования органами государственной власти субъекта Федерации разработанной методики дифференцированной оценки устойчивости социальной инфраструктуры при решении аналогичных задач на субрегиональном уровне – при финансировании инвестиционных проектов социальной направленности в муниципальных образованиях региона.

Список литературы Методологические аспекты распространения принципов устойчивого развития на объекты социальной инфраструктуры регионов

- Аврора М.Р. (2018). Экологическая экономика и экономика окружающей среды: генезис, соотношение и проблемы // Известия Санкт-Петербургского гос. экон. ун-та. № 1. С. 161–166.

- Аитова Ю.С. (2020). Оценка развития социальной инфраструктуры в регионах российской федерации с позиции воспроизводства человеческого капитала // Вестник евразийской науки. Т. 12. № 4. DOI: 10.15862/35ECVN420. URL: https://esj.today/PDF/35ECVN420.pdf (дата обращения 20.05.2024).

- Афанасьев М.П., Шаш Н.Н. (2022). ESG-трансформация в корпоративном секторе: систематизация глобального подхода // Проблемы прогнозирования. № 6 (195). С. 185–197. DOI: 10.47711/0868-6351-195-185-197

- Веренько Н., Гришанкова С., Каменков А. (2022). ESG-рейтинги: сущность, значение и возможности применения // Банковский вестник. № 11 (712). С. 58–68.

- Гренадерова М.В. (2023). ESG-рейтинги и рэнкинги: их значение для компаний и региона присутствия // Вестник Северо-Восточного фед. ун-та им. М.К. Аммосова. Сер.: Экономика. Социология. Культурология. № 4 (32). С. 69–78. DOI: 10.25587/2587-8778-2023-4-69-78

- Ефимова О.В. (2023). ESG-рейтинги: актуальные проблемы формирования и использования // Вестник Академии знаний. № 4 (57). С. 104–109.

- Жатикова Д.В., Щербаченко П.С. (2023). Методология присвоения ESG-рейтингов // Вестник университета. № 8. С. 99–108. DOI: 10.26425/1816-4277-2023-8-99-108

- Константиниди Х.А., Яковлева Е.Ю., Бобылев С.Н., Соловьева С.В. (2023). Оценка устойчивости развития и перспектив esg-трансформации субъектов Российской Федерации // Экономика устойчивого развития. № 1 (53). С. 176–180. DOI: 10.37124/20799136_2023_1_53_176

- Лебедева М.А. (2022). Барьеры перехода к «ZERO WASTE» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах СЗФО // Проблемы развития территории. Т. 26. № 5. С. 110–123. DOI: 10.15838/ptd.2022.5.121.8

- Маташева Х.П., Возкаев С.-У.С.-А., Бакашева А.Б. (2023). Экономико-математическое моделирование процессов устойчивого экономического развития // Индустриальная экономика. № S1. С. 92–96. DOI: 10.47576/2949-1886_2023_S1_92

- Овечкина А.И., Петрова Н.П., Присяжная Р.И. (2023). ESG-трансформация российских компаний: проблемы и перспективы // Известия Санкт-Петербургского гос. экон. ун-та. № 3-1 (141). С. 107–113.

- Сабинина А.Л., Сычева И.В., Измалкова С.А., Сычева Н.А. (2020). Финансовое обеспечение модернизации системы мониторинга состояния атмосферного воздуха в горнопромышленном регионе // Известия Тульского гос. ун-та. Науки о Земле. № 2. С. 379–391.

- Сунцов С.А. (2018). История понятия и концепции устойчивого развития // Молодой ученый. № 41 (227). С. 24–28.

- Сычева И.В., Сычева Н.А. (2012). Исследование содержания категории «социальная инфраструктура» // Известия Тульского гос. ун-та. Экономические и юридические науки. № 2-1. С. 230–238.

- Сычева И.В., Сычева Н.А., Шульженко Н.А. (2024). Проблемы логистики обращения с твердыми коммунальными отходами в объектах социальной инфраструктуры региона // Известия Тульского гос. ун-та. Науки о Земле. № 1. С. 641–653.

- Шешуков Д.Е. (2023). Анализ мировой и отечественной практик применения ESG-критериев в оценке компаний // Экономика и управление: проблемы, решения. Т. 1. № 9 (139). С. 26–38.

- Bak I., Szczecinska B. (2022). Health protection as an important element of sustainable development: Example of European Union Countries. European Research Studies Journal, XXV (3), 167–178. DOI: 10.35808/ersj/3002. Available at: https://ersj.eu/journal/3002 (accessed 10.04.2024).

- Bobylev S.N., Solovyeva S.V., Koshkina N.R. (2023). Sustainable development, ESG and the «price» of health. Population and Economics, 7 (3), 124–135. DOI: 10.3897/popecon.7.e103302

- Holden E., Linnerud K., Banister D. (2016). The Imperatives of sustainable development. Sustainable Development. Available at: https://doi.org/10.1002/sd.1647 (accessed 28.04.2024).

- Kiprizli G. (2022). Through the lenses of morality and responsibility: BRICS, climate change and sustainable development. Uluslararası İlişkiler. International Relations, 19 (75), 65–82. Available at: https://www.jstor.org/stable/27195116 (accessed 20.04.2024).

- Korhonen J., Nuur K., Feldman A., Birkie S.E. (2018). Circular economy as an essentially contested concept. Journal of Cleaner Production, 544–552. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.12.111

- Long H. (2022). Analysis of the key factors of ecological environment protection in the national economic sustainable development goals. Journal of Environmental and Public Health. Available at: https://doi.org/10.1155/2022/3593587 (accessed 28.04.2024).

- Tausch A. (2013). Inequality, migration, and ‘smart’ survival performance. Social Evolution and History, 12 (2), 77–101. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/inequality-migration-and-smart-survival-performance?ysclid=lxhwx5zxfc174215588