Методологические инструменты процессного управления в экономических системах типа "Организация"

Автор: Герасимов Б.Н.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 6-3 (69), 2022 года.

Бесплатный доступ

Методологии аккумулирует и предлагает совокупность инструментов для исследования, построения и реформирования процессов и объектов в любой отрасли знаний, в т.ч. в сфере управления. Существует несколько групп методологических инструментов: направляющие, созидающие, преобразующие и оценочные в контексте конкретных условий для использования деятельности экономических систем типа «организация». Показана роль и назначение функций управления в рамках технологии процессной деятельности. Установление функций управления однозначно определяет информационное взаимодействие в рамках процессов социальных и экономических средах. Методология коллективной мыследеятельности является эффективным средством поиска и решения проблем в рамках деятельности организации в социальном и экономическом пространстве.

Управление, организации, методология, функции управления, мыследеятельность, технологии, практика, инструменты

Короткий адрес: https://sciup.org/170195148

IDR: 170195148 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-6-3-137-144

Текст научной статьи Методологические инструменты процессного управления в экономических системах типа "Организация"

Важность управленческой деятельности в культурных, социальных и экономических средах регулярно подтверждается её использованием при исследовании, построении или обосновании объектов и процессов экономических систем различного назначения, масштаба и структуры.

Определяющую роль при этом формируют состав и содержание структурных частей, которые, к сожалению, по-разному называются в научной и учебной литературе. Это могут быть элементы, компоненты, атрибуты и так далее. В целом такое разнообразие позволяет сделать каждому пользователю свой выбор методологических инструментов их реализации на основе тщательного обоснования и перспективного прогнозирования ожидаемых результатов исследования, проектных решений и замыслов [10].

Очевидно, что терминологическая чехарда не самый страшный грех, когда существует возможность понимания, представления и обоснования с помощью значимых аргументов и оснований авторского выбора и последующего использования в конкретной концепции, проекте или программе.

Наличие квалифицированного и обстоятельного исторического экскурса, пусть иногда и небольшого, аргументации использования некоторого тезауруса в качестве понятийно-категориального аппарата позволяет сформировать конкретные теоретические сущности, вокруг которых будут производится дальнейшие процессы мышления и деятельности: исследование, проектирование (перепроектирование), внедрение, их различные модификации и приложения.

К основным теоретическим сущностям науки управления обычно относятся; объект, процесс, функции, а также тип или вид системного образования в социальном, экономическом или культурном пространстве. Такая определенность позволяет очертить границы и основные параметры объекта (процесса)для дальнейшей деятельности и концентрирует субъекта на выбранной концепции, идее или замысле, которую ученый, инженер или управленец предполагает осуществить в сознании, на каком-либо носителе и далее на практике [8].

Совокупность понятий и категорий в рамках терминологического пространства в дальнейшем пронизывает выбор атрибутов, конструктивов и параметров содержатель- ного характера. Далее наступает очередь поиска, выбора или разработки методологических инструментов реализации концепции или замысла на уровне проектов, моделей, механизмов в экономических системах типа «организация».

Теоретические сущности затем проявляется и закрепляется в проектных решениях и в технологиях всех элементов реализации, в т.ч. регламентах, положениях инструкциях, распространяется в методических материалах и проектной документации и, наконец, закрепляется в коммуникациях в практике освоения новых инструментов.

Ни для кого не является секретом значимость использования методологических подходов в управленческой деятельности, определяющих последующее структурное и типологическое оснащение атрибутов и основных их частей в рамках процессного управления и функционального продвижения операционной деятельности для использования в конкретных концепциях, проектных конструкциях или структурных формах.

Однако рекомендаций по использованию подходов весьма мало, а те, которые приводятся, не позволяют проследить авторскую мысль в рамках управленческой или какой-либо другой продуктивной деятельности на основе конкретного подхода от замысла до результата. При этом атрибуты процессного и функционального подхода, как правило, используются без указания их отнесения и назначения, либо не обозначаются значимые свойства атрибутов этого подхода, а значит, не используются его значимые свойства при формировании или реформировании адекватного оснащения структурных элементов.

Исследование форм и содержания методологических инструментов позволило определить по работе [13] значимую роль основных подходов в науке управления. Практика показала, что системный, процессный и функциональный подходы чаще других используются при конструировании проектных концепций или инновационных замыслов процессов и объектов в социальных и экономических средах.

Формирование различных теоретических и методических построений, а также эмпирические исследования структуры и содержания моделей реализации самих подходов позволили обосновать их назначение в рамках мышления и деятельности, а также необходимость их совместного применения при построении и реконструкции экономических систем типа «организация».

Представление разделов онтологии науки управления, приведенное в работе [12] показывает взаимодействие ее атрибутов между собой, а также движение от теории к практике и от практики к теории управления. Наиболее актуальные атрибуты раздела теории науки управления — объект, предмет, типы, гипотезы, процесс, система, функции и тезаурус, непосредственно связанные с важнейшими инструментами раздела методологии науки управления и определяют их форму и содержание. Фрагмент онтологии науки управления для представления атрибутов содержания ее раздела методологии приведен на рис. 1.

и Э | Объект | | Предмет | |Типы управления]

| Гнпотезы |

□ | Процесс | | Система | |Функции управления | ... I Тезаурус |

S

Направляющие инструменты

Созидательные инструменты

; Преобразующие ; инструменты

Подходы ;

системный ;

процессный ;

функциональный;

| Концепции | 1

Проекты

Программы

Сценарии

Структуры

Механизмы

Модели

Методики

Алгоритмы

Оценочные инструменты Критерии | Отношения |

Параметры | Показатели |

| Технология управления | Процедуры, операции, информация, инструкции, регламенты р ~

| Практика управления | Трудовые, материальные, правовые ресурсы^*-^

Экономическая и социальная среда

Рис. 1. Онтология науки управления (фрагмент)

В рамках раздела методологии науки управления представлен вектор продвижения от направляющих инструментов к созидательным, преобразующим и оценочным инструментам, которые составляют комплекс средств, определяющих форму и содержание исследования, разработки или реформирование выбранного процесса управления в социальной или экономической среде.

Использование полицентрического подхода как универсального инструмента реализации концепций и замыслов позволит избежать основных недостатков и пробелов, характерных для использования только какого-либо одного подхода, и последующего акцентирования внимания на некоторых формальных его преимуществах, оставляя при этом без внимания преимущества всех остальных подходов.

Компетентные исследователи и профессиональные разработчики обязательно сумеют различить по формальным признакам, что практически все управленческие объекты обладают системными, процессными и функциональными свойствами одновременно и эти их свойства надо использовать в мышлении и деятельности на благо в исследованиях, при проектировании и реформировании. Игнорирование какого-либо. подхода грозит большими потерями достоверности диагностики, потери устойчивости конструкций или их экономического обоснования.

Однако понимание содержания и особенностей управленческих атрибутов на практике и их осмысления для последующей деятельности – это одно, а способность знать содержание термина, инструмента или операции – это другое, а предвидеть их роль, место и полезность на практике – это третье. Для этого надо иметь целый спектр поли-профессиональных компетенций на уровне ученого, разработчика или исследователя, причем иногда одновременно.

Традиционная трактовка термина управления связана с воздействием или с влиянием при ручном (личностном) или регламентном (приоритетном) управлении в рамках процессов и их отдельных частей, а также в управлении человеческими отношени- ями через сознание, потребности или должностные обязанности [15].

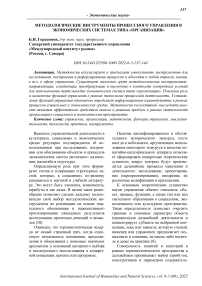

Концепция и использование полицентрического подхода связана с употреблением совокупности ключевых атрибутов управленческой деятельности: вход (назначение), выход (результаты) и основные этапы преобразования входа в выход. Далее производится выбор и обоснование конкретных ресурсных атрибутов, а также критериев качества и эффективности того или иного фрагмента процессного управления на стадии эксплуатации в социальной и экономической среде. Влияние тезауруса на содержание атрибутов процессов и их отдельных частей [7] прослеживается не только на проектной стадии, но и при реализации каждой операции и процедуры в рамках технологий профессиональных задач в экономических системах типа «организация» и процессах управления.

Особенно большое внимание уделено методологическим инструментам в операционной деятельности экономических систем различного профиля, реализующим функции управления и важнейшие процессы в социальных, культурных и экономических средах [4].

При этом как-то в тени у исследователей и разработчиков управленческих процессов остается функциональный управленческий цикл, который органически присутствует в практике управления на всех уровнях иерархии. А ведь у многих (а возможно и у всех) функций управления уже само их наименование четко обозначает место и предназначение в рамках управленческой деятельности. и эти термины широко применяются в общественной и даже в повседневной жизнедеятельности. Например, ремонт квартиры, свадьба или семейный бюджет.

Назначение каждой функции, собственно, и предопределяет естественное продвижение деятельности внутри управленческого цикла от одной функции управления к следующей и в соответствии с логикой протекания процессного и функционального управления [6]. Составив план, как правило, переходят к его выполнению. Очевидно, что реализация функции управления– организа- ция – требует выполнение функции учета, а далее функции анализа зарегистрированных результатов. Также, как правило, за выполнением функции управления – нормирование – следует функция управления – планирование, а за реализацией функцией управления – контроль обязательно выполняется функция регулирование.

Таким образом, происходит последовательное продвижение реализации функций управления на основе обработки информа- ции, преобразования процедур, т.е. происходит формирование значимых показателей различного характера и назначения, циркулирующих в рамках подпроцесса т распределенных по функциональным задачам управления (ФЗУ) [9].

Процессно-функциональная реализации фрагмента подпроцесса управления А организации представлена в модельном виде на рис. 2.

Прогнозирование подпропесса управления А

Планирование подпроцесса управленияА

Нормирование подпропесса управленияА

Регулирование подпро-цессауправленияА

I

Планирование подпропесса управления В

Организация подпроцесса управлешя А

Организация подпроцесса управления В

Анализ подпропесса управленияА

Координация подпроцесса 1 управления А подпроцесса управления В

Контроль подпро-пессауправления А

Учет подпроцесса управленияА

Рис. 2. Модель подпроцесса управления А организации

Атрибуты подпроцесса управления устанавливают особенности конкретного состава и содержания технологического оснащения ФЗУ – основного единицы управления и операционной деятельности, когда появляются входные и выходные документы и процедуры преобразования входа в выход [5].

Протекание процессных и функциональных преобразований в различных объектах в рамках экономических систем типа «организация» происходит примерно по одинаковым законам информационных преобразований различных феноменов: нисходящие потоки дробления данных или восходящие потоки укрупнения данных для соответствующих уровней управления организации, которые приводят в действие механизмы мышления и коммуникаций для возникновения, продвижения или окончания операционной и управленческой деятельности [2].

Установление связей между функциями управления в рамках подпроцесса однозначно было определено, обосновано и нормализовано в работе [1] и неоднократно применялось для исследования, построения или реформирования атрибутов процессного управления различных видов экономических систем в хозяйственной и образовательной деятельности [3].

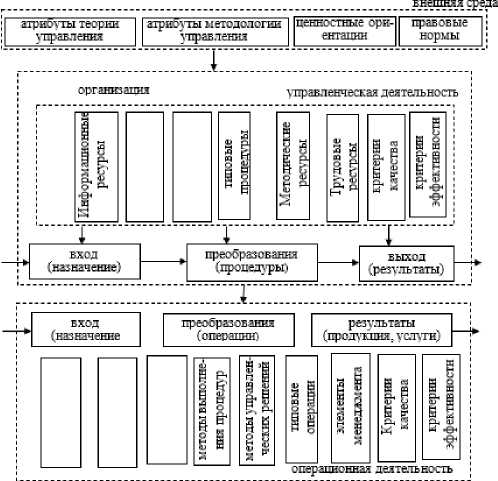

К основным методологическим инструментам, чаще всего, используемых в технологиях решения ФЗУ, относятся методы выполнения процедур (МВП), методы принятия управленческих решений (МПУР) и элементы менеджмента (ЭМ), которые, в свою очередь, могут быть реализованы с помощью процедур, объединенных в отдельную технологию.

Для понимания состава, содержания и связей в рамках управленческой и операционной деятельности типовой нормативной ФЗУ была разработана модель отношений атрибутов технологии решения ФЗУ подпроцесса управления в экономических системах типа «организация», которая представлена на рис. 3.

В качестве МВП могут использоваться математические (статистические, расчетные, сравнения и т.д.), социологические (анкетирование, тестирование, собеседование), пе- дагогические (модерация, игра, тренинг и т.д.), логические и т.д. [11, 14]. При этом эти по достоверности, трудоемкости, длительности, стоимости и другим параметрам.

методы могут давать различные результаты

Рис. 3. Модель технологии решения ФЗУ подпроцесса управления организации

Назначение МПУР — построение процессов мышления и коммуникаций для определения направления какого-либо вида деятельности в виде последовательных преобразований процедур с помощью ресурсов на основе выбранных критериев.

Затруднения исполнителей при выполнении технологий решения ФЗУ обуславливает использование ЭМ (например, коммуникаций, власти, мотивации), а также с реакцией исполнителя на сочетание различных ситуационных факторов.

В рамках функционирования экономических систем типа «организация» выявляется необходимость изменения существующих атрибутов процессов или их частей, связанных с формированием новых структур, новых инструментов или более глубокого проникновения в процессную и функциональную реализацию управленческой деятельности на практике. Однако на этом пути возникает достаточно много противоречий, трудностей и даже патологий, которые актуальны для последующей их проблематиза-ции в социальных и экономических средах [10].

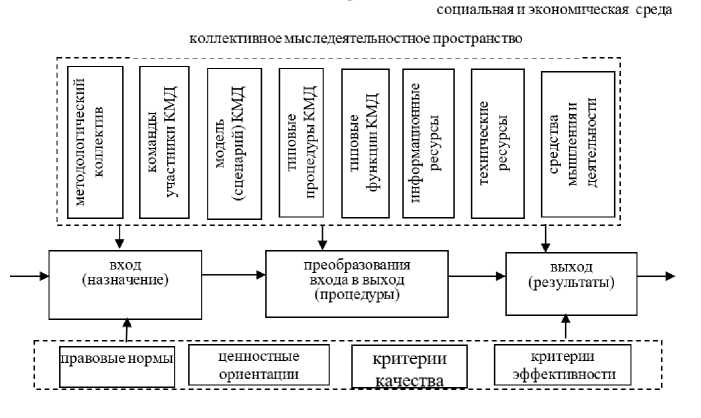

Методология коллективной мыследея-тельности (КМД) является эффективным средством поиска, формулирования и решения проблем, а также последующего исследования, выработки и принятия управленческих решений по важнейшим направлениям деятельности организации. Ключевыми факторами данного методологического инструментария являются сценарии и технологии метода активного коллективного тестирования (МАКТ). Основными результатами использования данной методологии становится появление проблем и комплекс инновационных предложений по их устранению в деятельности конкретной организации.

Важным атрибутом в рамках КМД считается постановка и решение некоторой проблемы (комплекса задач), которая определяется содержанием рассматриваемого процесса в социальной и экономической среде. Важнейшие результатами КМД является по работе [7]: содержательные, педагогические, социальные и методологические. Пространство КМД представляет собой комплекс атрибутов целевого назначения, совокупность которых представлена на рис. 4.

Рис. 4. Модель атрибутов коллективного мыследеятельностного пространства

Участниками КМД являются, в основном. представители организации, для которой определены и решаются типовые профессиональные задачи. Объектом КМД являются процессы экономических систем типа «организация», включая совокупности различных взаимодействующих системных и процессных компонентов, содержащих значимые информационные, методические, технологические, правовые и методические процедуры.

Методология КМД применяется также для повышения компетентности и ответственности управленцев для формирования, поддержания и развития у них лидерских свойств, властных качеств и коммуникационного потенциала.

Систематизация элементов и процессов организации позволяют адекватно использовать теоретическую базу для осознанного выбора и/или формирования совокупности некоторых методологических инструментов для последующего применения в управленческой деятельности.

Потенциал экономических систем типа «организация» состоит из многих компонентов., в т.ч. технических, информационных, правовых, методических и трудовых факторов. Большинство этих компонентов поддается исследованию, измерению, наращиванию и участию в любых управленческих и операционных преобразованиях в объектах и процессах экономических систем типа «организация». Эти средства должны учитывать атрибутивную структу- ру подпроцессов управления, которая представлена в данной статье выше. Характеристики атрибутов покрывают практически полностью назначение, содержание и реализацию каждого подпроцесса управления в отдельности.

Однако только элементов ресурсных атрибутов достаточно большое количество (примерно 120). При этом они неравноценны по своему содержанию, наполнению и значимости, имеют различную направленность, а также структурированы по содержанию и форме. Например, информационные ресурсы подпроцесса управления оценкой специалистов организации включают более 30 документов и несколько каталогов, объединенных в базы данных. Количество методических материалов (тесты, опросники, инструкции) тоже могут исчисляться десятками с учетом дифференциации по процессиям, квалификации, должностным функциям.

Правовые документы, циркулирующие в организациях, также не всегда поддаются учету и количественной оценке, основная часть которых связана с законными и подзаконными актами российского и регионального масштаба, Большое количество организационных регламентов, положений, а также методических указаний, инструкций и положений по должностным особенностям также регулируют основную деятельность подразделений и специалистов организаций.

Несмотря на то, что и многие подпроцессы имеют многочисленные ресурсы и результаты в виде информации, которые циркулируют в рамках их деятельности, необходимо их ранжировать на ключевые, вспомогательные и обеспечивающие, назначать им приоритеты и уровни значимости. Тогда можно будет как-то контролировать их оборот в организации, соотно- сить к конкретным должностям, присваивать им уровень важности и назначать срок хранения и замены.

Таким образом, управленческая деятельность является весьма сложной, мно- гоцелевой и полифункциональной. Исследования атрибутов современных процессов и их частей и опыт построения их построе- ния в экономических системах типа «организация» показывают необходимость их осмысления их содержания при построении и реформировании объектов экономических систем любого уровня, масштаба и назначения. Кроме того, необходима осо- знанная и целенаправленная ориентация специалистов при выборе и применении методологических инструментов в практике в управленческой деятельности.

Список литературы Методологические инструменты процессного управления в экономических системах типа "Организация"

- Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 1974. 272 с.

- Герасимов Б.Н. Развитие профессионализма управленцев // Управленческие науки. 2015. №4. С. 90-101.

- Герасимов Б.Н. Моделирование процесса управления изменениями в организациях // Креативная экономика и социальные инновации. 2011. №1. С. 10-19.

- Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Производственный менеджмент: процессы, структура, система. Самара: САГМУ, 2014. 272 с.

- Герасимов Б.Н. Герасимов К.Б. Технология управления: онтология, структура, содержание // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №3. С. 23-33.

- Герасимов К.Б. Разработка модели развития системы управления процессами организации // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2013. № 31. С. 105-117.

- Герасимов К.Б. Разработка универсальной системы управления операциями предприятия // Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА. 2011. № 3. С. 125-134.

- Герасимов К.Б. Формирование структуры процессов в системе управления организациями: дис. ... докт. экон. наук. СПб.: СПбГЭУ, 2019. 315 с.

- Карпенко Г.Г. К вопросу о методологии науки управления // Terra Economicus. 2009. Т.7. №1-2. С. 25-30.

- Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления / пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2020. 396 с.

- Мильнер Б.З. Перестройка управленческой деятельности // Экономические системы. 2009. №3. С. 30-40.

- Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: ЗАО Журнал «Эксперт», 2002. 378 с.

- Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий: учеб. пособие. К.: МАУП, 2004. 608 с.

- Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Школа культурной политики, 1995. 800 с.

- Gabrial Y. Organizing and organization: an introduction. London: SAGE, 2000. 285 p.