Методологические основы систематизации понятий инвестиционной проблематики исследования

Автор: Губанова Елена Сергеевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 2 (25), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147110311

IDR: 147110311

Текст статьи Методологические основы систематизации понятий инвестиционной проблематики исследования

Научный и практический интерес к проблемам инвестиционного развития в России уже на протяжении более десяти лет остается высоким. Это объясняется не только ролью, которую выполняют инвестиции, но и настоятельной необходимостью создания осмысленной, фундаментальной теории управления инвестиционной деятельностью. Среди отдельных ее аспектов, которые становятся предметом научных дискуссий, особое внимание уделяется вопросам формирования терминологической системы, позволяющей проводить исследования на единой методологической основе. Несмотря на большое количество работ по инвестиционной проблематике как отечественных, так и зарубежных ученых, достаточно согласованного понимания многих существенных экономических категорий еще нет. Это, безусловно, затрудняет установление системной связи между категориями. Не выявлены особенности их применения в региональной экономике. Отсутствие единого понимания терминологии, применяемой для характеристики инвестиционного процесса, зачастую при-

Губанова

Елена Сергеевна —к.э.н., с.н.с. ВНКЦ ЦЭМИ РАН.

водит к отождествлению некоторых понятий и противоречивости методологических подходов, что усложняет выбор методического инструментария для их исследования. (Здесь уместно вспомнить слова древних философов о том, что прежде чем начинать дискуссию, следует договориться о терминах.)

С началом периода трансформации социально-экономических и государственных основ в научной литературе наряду с термином «капитальные вложения» стал широко использоваться термин «инвестиции». Появление данного термина, а вслед за ним и целой совокупности относительно новых понятий обусловило необходимость уточнения и совершенствования понятийного аппарата исследований в сфере инвестиционной проблематики, что стало неотъемлемым атрибутом научных работ в этом направлении. Процесс становления и развития теоретических основ функционирования инвестиционного процесса отличается определенной противоречивостью, детерминированной качественными сдвигами в социально-экономическом развитии и связанной с поиском ответов на вопросы, выдвигаемые реальной действительностью. Взаимообусловленность развития экономики и научных исследований становится очевидной при проведении анализа и обобщении различных точек зрения на развитие и совершенствование аппарата изучаемых проблем. Рассмотрение указанного процесса проводилось в рамках трех временных контуров (1992 — 1994 гг., 1995 - 1998 гг., 1999 - 2002 гг.), каждый из которых представляет собой определенный период сложного этапа преобразований.

Перемены, произошедшие в стране в начале 1990-х гг., носили кардинальный характер и привели к существенным изменениям не только в экономике, но и в государственном устройстве страны. В первые годы реформ, когда требовалось критическое осмысление перемен и тщательный анализ сложившихся в мировой практике подходов с точки зрения их применимости в условиях России, заметным стало некоторое замедление теоретических исследований. На этом фоне вполне естественным выглядел факт наличия небольшого количества исследований отечественных ученых по инвестиционной проблематике (В. Бочаров, А. Богатырев, Н. Волков и др.), но каждый из них высказывал свою точку зрения на предмет сущности понятия «инвестиции», стремительно ворвавшегося в лексикон отечественной науки. В этот же период появляются первые переводные публикации зарубежных исследователей (С. Брю, Дж. Кейнс, К. Макконел, П. Массе, К. Эклунд, С. Фишер и др.), в которых преобладал макроэкономический аспект функционирования инвестиционного процесса. Эти работы, бесспорно, оказали влияние на формирование взглядов отечественных ученых, но при этом позиции многих из них определялись лучшими традициями советской научной школы. Главная отличительная особенность работ отечественных ученых этого периода состояла в том, что внимание акцентировалось только на базовом понятии, при этом оно зачастую отождествлялось с понятием «капитальные вложения».

Попытки достижения макроэкономической стабилизации и подавление инфляции в середине 1990-х гг. привели к тому, что появились признаки преодоления спада, что внешне выглядело результатом проводимой политики финан совой стабилизации, хотя достигнуто это было при крайне неблагоприятных для экономики параметрах. В период 1995 — 1998 гг. появляется значительное количество публикаций, где исследуются различные грани проблемы преодоления инвестиционного кризиса. Дальнейшая разработка понятийного аппарата инвестиционной проблематики продолжается в двух направлениях, первое из которых связано с продолжением дискуссии по вопросам сущности и содержания базового понятия «инвестиции», а второе — с попыткой построения целостной системы понятий. Эти теоретические исследования нашли свое отражение в работах В. Барда, И. Бланка, Ю. Богатина, Е. Ильинской, Б.Райзберга, А. Стешина, Ф. Тумусова, А. Шеремета и др. Многозначность определения категории «инвестиции» характерна не только для российской экономической теории и практики. Разнообразие точек зрения отличает и работы зарубежных авторов, переведенных на русский язык в указанный период (Г. Бирман, В. Беренс, П. Самуэльсон, Дж. Ван Хорн, С. Шмидт, У. Шарп и др.).

В работах отечественных ученых периода оживления экономики после дефолта (1999 — 2002 гг.) можно заметить некоторое смещение акцента исследования с понятийного аппарата на вопросы более конструктивного характера, как-то: управление инвестированием на различных иерархических уровнях, комплексный анализ инвестиционной деятельности; финансирование процессов инвестирования; инвестиционные механизмы регионального развития. Такая закономерность вполне объяснима тем, что реальной практикой управления инвестиционными процессами востребованы инструменты воздействия, адекватные меняющимся условиям хозяйствования как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах. Но при этом процесс теоретического осмысления сущностных характеристик инвестиционного процесса продолжается, о чем свидетельствует не только дальнейшее изучение базовой категории, но и расширение круга понятий, вокруг которых продолжаются дискуссии.

Следует отметить целый ряд работ отечественных ученых, появившихся на рубеже XX и XXI столетий, когда экономика России испытала период оживления, сыгравший роль своеобразного импульса к активизации научного поиска. Среди этих работ — коллективные монографии ученых Института проблем региональной экономики (г. Санкт-Петербург), Института экономики РАН (г. Москва), Института экономики Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург), а также работы С. Абрамова, В. Сироткина, И. Сергеева, И. Веретенниковой, Я. Мелкумова, М. Бродского и Г. Бродского, Н. Игошина, М. Кныш и др. Эти работы отличает комплексный подход к исследованию проблем инвестирования и акцент на изучении управленческих аспектов.

Обобщая взгляды отечественных и зарубежных ученых о теоретических положениях, характеризующих инвестиционные процессы в экономике, мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, процесс становления и развития теоретических основ инвестиционной проблематики в значительной степени был обусловлен трансформационными процессами и проводимой в определенные периоды политикой. На ход научной дискуссии оказывали влияние работы зарубежных авторов.

Во-вторых, категория «инвестиции» с присущими ей модификациями и дополнениями исследована достаточно обстоятельно, но при толковании соответствующих понятий существуют определенные расхождения. Представляется, что неоднозначное толкование терминов имеет место в связи с тем, что каждая наука (например, экономическая теория, финансовый менеджмент) привносит новые моменты в раскрытие сущности инвестиций и связанных с ними понятий. При этом модели регулирования народного хозяйства, разработанные на макроэконо мическом уровне, опирались на одно толкование термина «инвестиции», а в практических рекомендациях для хозяйствующих субъектов предлагалось другое толкование, в соответствии с которыми определялась инвестиционная политика. Это противоречие — одна из причин отсутствия связи между теоретическими построениями и практическими рекомендациями.

В-третьих, содержательная сторона понятий и методический инструментарий зачастую остаются за рамками исследований. Концентрация внимания на ограниченном количестве понятий создает значительные трудности в теоретическом осмыслении инвестиционного процесса как целостного явления. Видится, что в осознании этой целостности лежит ключ к пониманию содержания данного процесса.

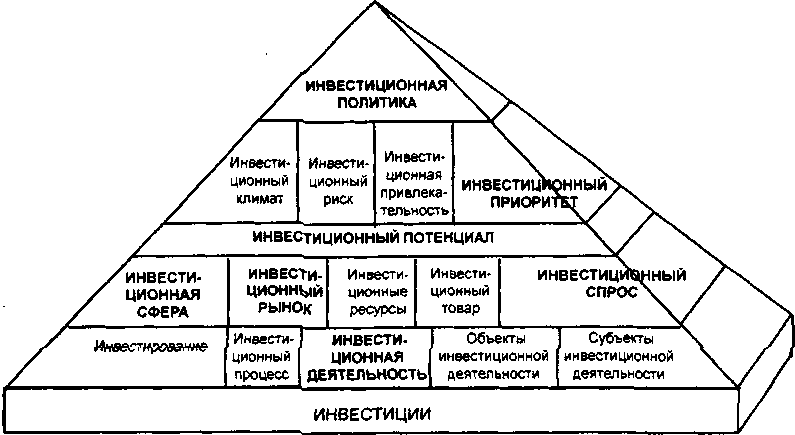

В этой связи становится очевидной необходимость уточнения понятийной основы инвестиционной проблематики с позиций, позволяющих не только конкретизировать экономическое содержание понятий, но и при этом осуществить их взаимоувязанность. В целях систематизации понятий автором впервые использован метод их представления в виде пирамиды (рисунок). В основу ее построения положены следующие методологические посылки:

-

1. В условиях нарастающей сложности, системности процессов действительности в целях преодоления фрагментарности исследований требуется объединение понятий инвестиционной проблематики в единую конструкцию, которая, по нашему мнению, не претендует на законченность, поскольку время может вносить свои коррективы.

-

2. В основу формирования конструкции положены принципы иерархичности, сочетания исторического и логического.

-

3. Формирование целостной терминологической конструкции обусловлено необходимостью проведения исследований по инвестиционной проблематике на единой методологической основе.

-

4. Предложенная конструкция позволяет всесторонне охарактеризовать инвестиционный процесс в регионе и тем самым выявить особенности применения указанных понятий в региональной экономике.

-

5. Раскрытие содержания указанных понятий отражает процесс изменений в инвестиционной сфере.

-

6. Предпринятая попытка выделения уровней дефинирования понятий, на наш взгляд, способствует выявлению связей и отношений между понятиями.

-

7. Необходимость построения конструкции диктовалась требованиями системного подхода в изложении понятий, это, в свою очередь, позволит упорядочить их применение в научном обороте и практической деятельности.

В основе терминологической пирамиды лежит базовое понятие «инвестиции» (содержательная сторона понятий раскрыта в таблице, где выделены понятия, изложенные в нашей трактовке). По нашему мнению, данная категория может быть уточнена с учетом следующих положений. Во-первых, при определении сущности инвестиций необходимо исходить из того, что сегодня имеет место отказ от потребления в пользу будущих блат. Во-вторых, сущность данного понятия связана с такой категорией, как капитал, который, являясь стоимостной формой в широком смысле, определяет любой ресурс, созданный и используемый с целью производства большего количества благ. Капитал — это не только стоимость, приносящая прибавочную стоимость, но и материальное и финансовое условие экономического роста, основа развития общества, прогресса в целом. В-третьих, очевидным является факт признания человеческого капитала в качестве наивысшей ценности, что должно быть отражено в содержании искомого понятия. В-четвертых, следует уточнить, какие инвестиции сегодня нужны российской экономике. Несомненным является необходимость инвестиций инновационного характера, которые будут способствовать не только расширению и модернизации производственного аппарата, но и повышению конкурентоспособности экономики страны в целом и отдельных регионов.

Методологический подход к определению базового понятия позволяет обоснованно подойти к понятиям следующего уровня (инвестирование, инвестиционный процесс, инвестиционная деятельность) и разграничить их, опираясь на семантические особенности, поскольку отождествление этих понятий представляется не совсем корректным. Выделение понятия инвестиционной деятельности на данном уровне дефинирования потребовало введения понятий,

Содержание понятий терминологической конструкции

В понятиях третьего уровня главным образом отражается факт взаимодействия и взаимосвязанности субъектов инвестиционной деятельности, образующих целостность, обладающую свойством интегра тивности. Это дает нам основание представлять инвестиционную сферу в качестве системы, интегративность которой как раз и проявляется в том, что только в условиях взаимодействия участников инвестиционного процесса создаются важнейшие предпосылки расширенного воспроизводства в регионе. Инвестиционная деятельность осуществляется на инвестиционном рынке, где происходит купля-продажа специфического товара, который принимает форму инвестиционных ресурсов или инвестиционных товаров.

Выделение понятия «инвестиционный потенциал» в рамках четвертого уровня дефинирования обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, в работах Ф. Тумусова, А Быстрякова, Т. Глушковой это понятие отождествляется с понятием «инвестиционные ресурсы», хотя, на наш взгляд, различна этимология этих терминов. Но при этом следует заметить, что понятие «потенциал» невозможно раскрыть, не прибегая к понятию «ресурсы». Необходимо принять во внимание еще одно важное обстоятельство — двуединую природу понятия «потенциал»: единство качественной и количественной определенности. Качественная определенность искомого понятия как раз и может быть обозначена термином «ресурсы». Во-вторых, в публикациях журналов «Эксперт» и «Инвестиции в России» понятие «инвестиционный потенциал» рассматривается как характеристика инвестиционной привлекательности, более того, иногда понятия «инвестиционный потенциал», «инвестиционная привлекательность», «инвестиционный климат» подменяют друг друга, что, как нам видится, является недопустимым. При определении водораздела надо принять во внимание то, что актуализация инвестиционного потенциала может иметь место лишь при определенных условиях, формируемых инвестиционным климатом. Сказанное выше позволило нам рассматривать понятие «инвестиционный потенциал» в качестве важнейшего свойства инвестиционной системы, проявляющегося в ее способности реализовать возможности, содержащиеся в инвестиционных ресурсах.

Исследование объекта как системы в методологическом плане неотделимо от анализа условий его существования. «Система может быть понятна как целостное лишь в том случае, если она в качестве системы противостоит среде» [1, с. 60]. Что следует понимать под средой в контексте нашего исследования? В. Садовский различает широкую (то, что не включается в систему) и узкую (то, что нас непосредственно интересует в среде в широком смысле) трактовку среды [2, с. 215]. Если принять в качестве исходной представленную точку зрения, то в качестве среды в широком смысле слова можно представить не только элементы других подсистем региональной системы, но и элементы систем более высокого иерархического уровня. Но нас в данном случае интересует не просто их деятельность как таковая, а то, какие условия продуцирует эта деятельность, какое влияние они оказывают на инвестиционные процессы. Другими словами, в среде в широком смысле нас интересует только то, что непосредственно связано с инвестиционным процессом региона. Среда, в которой функционирует инвестиционная система региона, может быть охарактеризована совокупностью условий общеэкономических, финансовых, политических, социальных, демографических, инфраструктурных, нормативно-правовых, экологических, природных, проявляющих на ее состояние свое воздействие. В некоторых работах данная совокупность условий определяется как инвестиционный климат (О. Андрианова, Л. Горюнов, Т. Косицына, А. Фоломьев и др.). С понятием «инвестиционный климат» тесно связаны и другие понятия, составляющие пятый уровень дефинирования.

Вершину пирамиды образует уровень, где представлено замыкающее данную конструкцию понятие «инвестиционная политика», под которой мы понимаем совокупность отношений между государственными органами власти и управления и субъектами инвестиционного процесса по поводу создания экономических, организационных и правовых основ его регулирования с целью обеспечения расширенного воспроизводства в регионе. Содержательная сторона данного понятия отражает регулирующие воздействия, с помощью которых государство не только создает условия, нужные для нормального течения воспроизводственного процесса, но и при необходимости прямо или косвенно влияет на него.