Методологические особенности комплексного описания мышц при удлинении конечностей

Автор: Сайфутдинов М.С., Менщикова Т.И., Чикорина Н.К.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Сопоставление результатов ЭМГ- тестирования мышц удлиняемой конечности с результатами ультразвуковой визуализации структуры мышцы у больных в клинике и данными морфологических исследований у экспериментальных животных с учѐтом различий анатомических характеристик, видовой специфичности реакции тканей на экстремальные воздействия позволяют констатировать однонаправленность динамики функциональных и структурных признаков реактивно-репаративного ответа мышечной ткани на воздействие факторов дистракции.

Электромиография, ультразвуковая визуализация, электронная микроскопия, мышца, дистракционный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121123

IDR: 142121123

Текст научной статьи Методологические особенности комплексного описания мышц при удлинении конечностей

В настоящее время разработаны [1] и широко используются [2] разнообразные экспериментальные модели дистракционного остеосинтеза, позволяющие всесторонне изучать процессы, протекающие в мышцах удлиняемого сегмента конечности. Их важным преимуществом является возможность сопоставления многообразных физиологических показателей функционального состояния мышц с комплексом структурных изменений [3, 4].

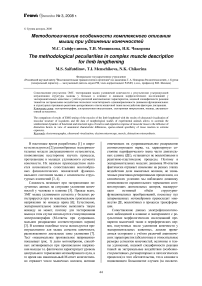

Сложность возникает при экстраполяции полученных данных на ситуацию удлинения конечностей у человека в клинике [5]. Прежде всего, ЭМГ мышц удлиняемого сегмента у больных регистрируется при их максимальном произвольном напряжении по команде врача [6]. Естественно, экспериментальное животное выполнить такую команду не может, поэтому для тестирования мышц в этом случае используется стимуляционная электромиография (М-ответы при супрамакси-мальном раздражении соответствующих нервов) [3]. В клинике подобные тесты используются преимущественно для мышц сегмента конечности, расположенного дистальнее зоны удлинения [7]. Тест «максимальное произвольное напряжение» показывает (рис. 1) долю мотонейронов, способных активироваться при произвольном напряжении мышцы т.е. фактически характеризует уровень центрального торможения мотонейронного пула, в то время как максимальный М-ответ количественно отражает число мышечных волокон, активно отвечающих на супрамаксимальное раздражение соответствующего нерва, т.е. характеризует состояние периферического звена части двигательных единиц (ДЕ), оставшихся не вовлечёнными в реактивно-пластические процессы. Поэтому в экспериментальных моделях динамика М-ответов фактически отражает изменение на разных этапах воздействия доли мышечных волокон, не захваченных реактивно-репаративными процессами, а в клинических условиях мы наблюдаем динамику интенсивности охранительного торможения соответствующих двигательных центров, маскирующего истинный объём структурнофункциональных преобразований, поскольку пул заторможенных мотонейронов превосходит множество ДЕ, вовлечённых в процессы трансформации.

Сопоставление данных электрофизиологических наблюдений в клинике и эксперименте с результатами морфологических исследований препаратов мышечной ткани и периферических нервов, полученных после удлинения конечности у экспериментальных животных, должно проводиться осторожно с учётом различий анатомических характеристик (абсолютные и относительные размеры сегментов конечностей, величины и темпы удлинения), видовой специфичности реакции тканей на экстремальные воздействия (особенности реактивных, регенераторных и патологических процессов) и того обстоятельства, что в клинике в подавляющем большинстве случаев (за исключе- нием косметических операций) удлиняют патологически изменённую, а у экспериментальных животных - практически здоровую конечность. Феномены, получаемые на экспериментальных моделях, могут принадлежать к реактивным, репаративным или деструктивным изменениям мышечных волокон. Но на основании качественных данных мы не можем судить о масштабах и характере их распределения в целой мышце или группе мышц экспериментального животного, а тем более у больного в клинике. Даже биопсия мышечной ткани, взятая непосредственно у пациентов в процессе удлинения, ввиду пространственновременной локальности процедуры не даст окончательной и всеобъемлющей картины структурных перестроек в мышце. Все наблюдаемые на микроуровне феномены в какой-то мере ответственны за снижение ЭМГ-параметров, но количественно для каждого из них эту меру ответственности охарактеризовать в настоящее время невозможно. Проблема состоит ещё и в том, что вышеупомянутые ЭМГ-тесты отражают функциональное состояние мышцы в целом, т.е. макроуровень изучаемого объекта, а описательные морфологических исследований - его микроуровень. Возникающую между ними пропасть, могли бы заполнить данные количественной морфологии [8] и игольчатая миография [9].

Рис. 1. Связь динамики ЭМГ-показателей передней большеберцовой мышцы с состоянием её двигательных единиц при удлинении голени в эксперименте и клинике

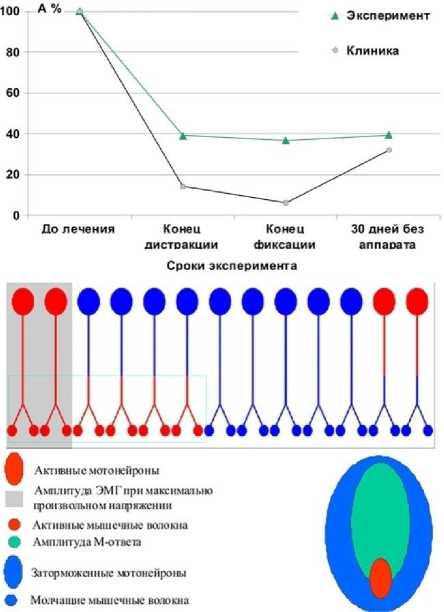

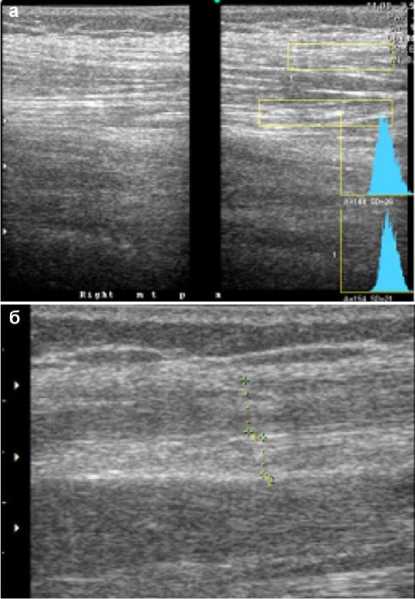

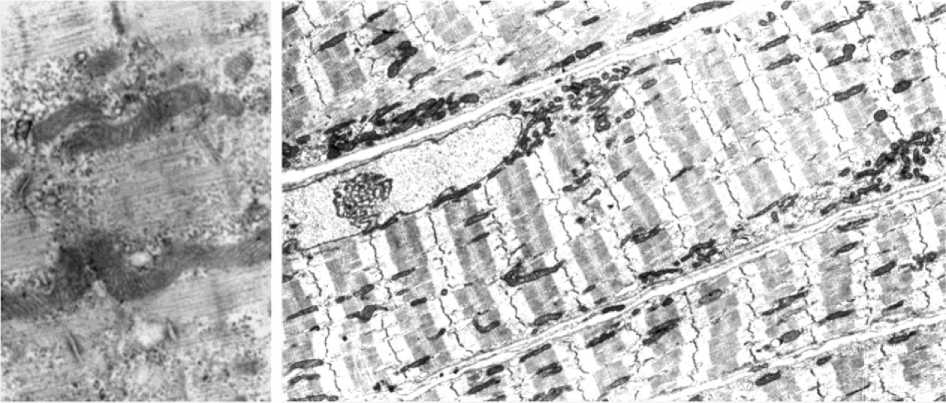

Другим перспективным направлением [10] развития систем диагностики для заполнения информационной пропасти в мезопространстве меж- ду макро- и микроуровнями мышцы мы считаем включение в комплекс тестирования методов ультразвуковой визуализации, позволяющей увидеть перисто-волокнистый рисунок, образуемый пучками мышечных волокон n-го порядка. Это позволяет оценить их толщину, чёткость (размытость) очертаний, направление и угол наклона к оси мышцы, состояние соединительнотканных перегородок между отдельными мышечными порциями и окружающими тканями. Возможности метода можно продемонстрировать, сравнивая визуальную картину состояния мышцы до оперативного вмешательства и в процессе удлинения (рис. 2), когда её структура становится «размытой», так как исчезают четкие границы между отдельными субъединицами. Данный феномен возникает, прежде всего, за счёт дезинтеграции внутреннего порядка взаиморасположения элементов мышечной и соединительной ткани при некотором увеличении количества последних, косвенным свидетельством этого можно считать возрастание эхоплот-ности. При этом контуры мышцы становятся неровными и нечеткими. Если подобная картина наблюдается при сохранении произвольной ЭМГ, выше некоторого минимального критического уровня (20-30 мкВ), эмпирически установленного в ранее проведённых исследованиях [11], мы вправе экстраполировать на микроуровень данные о наличии процессов регенерации мышечных волокон, полученные на соответствующей экспериментальной модели (рис. 3,4).

Рис. 2. Эхограммы передней группы мышц голени больного ахондроплазией 11 лет: а - период дистракции 65 дней (в состоянии покоя и при статическом напряжении); б - период фиксации 10 дней дней (в состоянии покоя)

Таким образом, несмотря на то, что разработка чётких алгоритмов синтеза ЭМГ-, ультразвуковой визуализации и морфологических данных в настоящее время далека от завершения, сопоставление тестирования мышц удлиняемой конечности этими методами позволяет констатировать однонаправленность динамики функциональных и структурных признаков реактивно-репаративного ответа мышечной ткани на воздействие факторов дистракции.

Рис. 4. Ультраструктура участка брюшка передней большеберцовой мышцы взрослой собаки через 30 суток после снятия аппарата. Электронограмма ×3200

Рис. 3. Ультраструктура участка мышечного волокна брюшка передней большеберцовой мышцы взрослой собаки через 28 суток дистракции. Очаговая внутриклеточная регенерация. Электронограмма ×7200