Методологические подходы к усилению адресности социальной поддержки малоимущих семей с детьми

Автор: Бобков Вячеслав Николаевич, Гулюгина Алефтина Александровна, Одинцова Елена Валерьевна

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Экономические исследования

Статья в выпуске: 1 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Объект исследования. Малоимущие семьи с детьми. Предмет исследования. Адресная социальная поддержка. Цель работы. Разработка инструментов, содействующих усилению адресности и повышению уровня социальной поддержки. Основные положения статьи. Среди малоимущего населения, душевые доходы которого ниже величины прожиточного минимума, преобладают семьи с детьми. Предоставление мер социальной поддержки требует соблюдения адресного использования бюджетных средств и усиления адресности. Достижение этих целей предполагает использование соответствующих инструментов социальной политики, отсутствие которых существенно снижает результативность мер социальной поддержки. На решение этой задачи направлен Пилотный проект, выполненный в Вологодской области по гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (2018 г.) Реализация Проекта позволила в экспериментальном порядке осуществить полный комплекс работ от анализа глубины и причин бедности в каждой конкретной семье целевой группы до оказания адресной социальной поддержки на основе специально разработанных инструментов, содействующих усилению адресности. Критериальную основу усиления адресности при оказании социальной поддержки малоимущим семьям с детьми составила система пороговых критериев, выработанная с применением социальных стандартов и учетом эффекта экономии на потреблении при совместном проживании. В качестве инструментов, применяемых на разных этапах реализации Проекта, выступили: прожиточный минимум основных социально-демографических групп населения, шкала эквивалентности, эквивалентный дифференцированный прожиточный минимум семей с детьми с эффектом экономии на потреблении и его составляющие, гарантированный минимальный доход. Научно обоснованные пороговые уровни представляют собой важный компонент механизма повышения экономического положения малоимущих семей с детьми до уровня гарантированного минимально дохода, обеспеченного ресурсными возможностями региона и учитывающего оценку недоиспользованного социально-экономического потенциала таких семей и условия для активизации получения ими дополнительных доходов от занятости. Апробация разработанного в ходе реализации Проекта инструментария продемонстрировала его результативность для усиления адресного подхода к социальной поддержки малоимущих семей с детьми.

Адресная социальная поддержка, дифференцированный прожиточный минимум, малоимущая семья с детьми, гарантированный минимальный доход, социально-экономический потенциал семьи с детьми, шкала эквивалентности, экономия на потреблении при совместном проживании

Короткий адрес: https://sciup.org/143173732

IDR: 143173732 | УДК: 369.011.4 | DOI: 10.24411/1999-9836-2019-10049

Текст научной статьи Методологические подходы к усилению адресности социальной поддержки малоимущих семей с детьми

Государственная социальная поддержка малоимущих семей с детьми, душевые доходы которых ниже величины прожиточного минимума, является социальной и экономической необходимостью, чтобы не допустить социальной изоляции наиболее подверженной риску бедности и нуждающейся в особой защите категории населения.

Оптимальное использование бюджетных средств при оказании социальной поддержки требует соблюдения принципа адресного их использования с усилением адресности [Федеральный закон, 1999, 20, статья 3]. Проблема заключается в том, что реализация адресного подхода на практике существенно затруднена по причине отсутствия необходимых для этого методологических разработок. В связи с этим принцип адресности при предоставлении мер социальной поддержки на практике задействован не в полной мере, и это негативно отражается на эффективности всей системы социальной поддержки.

На современном этапе значительно повышают практическую значимость решения этой проблемы государственные стратегические планы в области уровня жизни населения, обозначенные в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 [Указ, 2018, 19]. То обстоятельство, что социально ориентированным разработкам методологического характера не уделяется должного внимания, значительно ограничивает возможности для достижения стратегических целевых индикаторов.

Современные исследования российских ученых детализируют сложившуюся в стране карти- ну бедности населения в целом и семей с детьми, в частности. Это находит отражение в научных публикациях, в которых много внимания уделяется причинам и формам проявления бедности семей с детьми, роли социальной поддержки для улучшения их положения. Так, по результатам исследования о влиянии демографической структуры на благосостояние домохозяйства Е.М. Авраамовой и Т.М. Малевой рассматриваются социальные ресурсы населения в условиях потери экономической стабильности [Авраамова Е.М., Малева Т.М., 1]. Показано, что риск ослабления и потери экономической устойчивости для семей с несовершеннолетними детьми выше, чем для семей без детей, и чем больше несовершеннолетних детей, тем менее устойчиво положение их родителей, особенно, матерей, на рынке труда.

Проблемам определения и измерения бедности семей с детьми и их региональным особенностям посвящена научная статья, авторами которой являются В.В. Елизаров и А.Л. Синица [Елизаров В.В., Синица А.Л., 2018, 6]. Опыт, проблемы и пути совершенствования системы социальной защиты населения применительно к российскому Северо-Востоку рассматриваются в публикации Г.В. Толстых [Толстых Г.В., 2016, 17].

Вопросам социальной поддержки семей с детьми посвящено исследование Е.Е. Гришиной и др., выполненное на примере двух пилотных российских регионов [Гришина Е.Е. и др., 2015, 4]. В Докладе «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность», который подготовили Т.М. Малева, Е.Е. Гришина и Е.А. Цацура, представлены результаты измерения бедности в России с применением многокритериального индекса бедности

AROPE, методика расчёта которого предполагает оценку по трем составляющим: 1) относительная монетарная бедность, 2) материальная депривация и 3) исключенность из рынка труда [Малева Т.М., Гришина Е.Е., Цацура Е.А., 2019, 8, с.32-42].

Проблемы бедности системно исследуются Л.Н. Овчаровой [Ovcharova L., Biryukova S., 2018, 25; Овчарова Л.Н., 2009, 12; Колл. монография, 2009, 15 и др.].

В развитых зарубежных странах социальная поддержка семей с детьми строится с учетом национальной концепции бедности (абсолютной, относительной, субъективной: монетарной и по депривациям). Положение семей и детей оценивается с привлечением объемной индикаторной базы. Так, например, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложена система индикаторов для анализа положения семей и детей, организованная в виде базы данных «OECD Family Database». База данных ОЭСР аккумулирует 70 индикаторов по направлениям: «Структура семьи», «Положение семей на рынке труда», «Государственная политика в интересах семьи и детей» и положение детей (здоровье, образование, грамотность, материальное положения). [OECD, 24]. В целом она позволяет комплексно оценивать положение семей и оценить роль проводимой политики в отношении семей с детьми.

Оценка возможностей развития инструментов социальной поддержки малоимущих семей с детьми в России с учетом опыта зарубежных стран в целях повышения адресности социальной поддержки и экономической устойчивости таких семей, проработка соответствующих инструментов и их реализация были осуществлены в рамках пилотного Проекта, выполненного по гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Отдельные результаты данного Проекта представлены в настоящей работе.

Инструменты усиления адресности социальной поддержки семей с детьми Эффективная адресная социальная поддержка малоимущих семей с детьми предполагает наличие пороговых критериев и инструментов их формирования, позволяющих регулировать систему предоставляемых мер с учетом как экономического положения и социально-экономического потенциала таких семей, так и ресурсных возможностей бюджетов регионов. Ситуация в каждой семье имеет свои особенности. В общем виде они дифференцируются под влиянием разной комбинации семейных характеристик: состав семьи, источники доходов от занятости, социаль- ные выплаты, социально-экономический потенциал и т.д.

Зарубежная практика адресной социальной поддержки семей с детьми ориентирована на социальные стандарты потребления, учитывающие условия жизни домохозяйств и национальные подходы к измерению бедности. Это – прожиточный минимум (концепция абсолютной бедности), процентное отношение фактических душевых доходов к среднему или медианному доходу (концепция относительной бедности), стандарт материальной депривации (лишений), стандарт многомерной бедности (учитывает разные концепции бедности и социальной исключённости: относительная бедность, тяжелая материальная депривация и низкий уровень интенсивности труда). Установление дифференцированных социальных стандартов потребления для семей разного состава является распространенной практикой, при этом полной межстрановой согласованности в методологических разработках социальных стандартов не наблюдается.

Неотъемлемым элементом «методологии официальных расчетов бедности и инструментом проведения социальной политики в странах Западной Европы, США и Канады» является шкала эквивалентности. [Подузов А.А., Кукушкин Д.К., 2000, 14, с.122]. Она позволяет учитывать эффект экономии на масштабах, или эффект экономии потребления при совместном проживании (общая бытовая техника, предметы мебели и т.п.). На межстрановом уровне существует множество разных шкал эквивалентности. В работе Кукушкина Д.К. отмечается, что «несмотря на кажущуюся простоту задачи, наука до сих пор не предложила однозначного её решения. Все известные эмпирические методы построения шкал содержат явные или неявные допущения, обоснованность которых вызывает серьёзные сомнения.» [Кукушкин Д.К., 2003, 7, с. 449].

Другой аспект зарубежной практики социальной поддержки малодоходных семей связан с применением гарантированного минимального дохода (ГМД), который выступает как социальный минимум. Он гарантированно обеспечивает минимальные жизненно важные потребности в полном объёме или частично. Его главное отличие от других мер социальной поддержки состоит в том, что он ориентирован не на отдельные категории населения, а на потребности малодоходной семьи. В Германии гарантированный доход (Arbeitslosengeld II) отождествляется с социальной помощью малоимущим при отсутствии постоянного дохода и с учетом того, насколько исчерпаны возможности для самообеспечения. Во

Франции гарантированный минимальный доход предоставляется в размере минимальной зарплаты (SMIC) . В Нидерландах гарантированный социальный минимум служит для определения базовой суммы социального пособия и финансовой поддержки при условии, если доходы ниже гарантированного социального минимума (обязательное условие: регистрация в службе занятости и поиск работы (при наличии в семье ребёнка до 5 лет не применяется)). В Швеции размер социальной помощи определяется на основе стоимости товаров и услуг, необходимых для удовлетворения физиологических и духовных потребностей получателя (устанавливается на основании проверки степени нуждаемости). В большинстве стран Европы наблюдается тенденция предоставления социальной поддержки при условии заключения социального контракта, который обязывает получателя искать пути выхода из трудной ситуации [Антропов В.В., 2015, 2, с. 35].

Российское законодательство позволяет в допустимых границах прорабатывать и использовать в регионах наиболее приемлемые модели адресной социальной поддержки, учитывающие уровень их социально-экономического развития.

С учетом зарубежной практики в ходе реализации пилотного Проекта были разработаны инструменты, позволившие в экспериментальном порядке и с соблюдением действующих нормативных положений федерального и регионального (Вологодская область) уровней создать систему пороговых критериев социальной поддержки и апробировать её. Это:

-

■ прожиточный минимум дифференцированный эквивалентный (ПМДЭ) – дифференцированный прожиточный минимум для семей с детьми с учетом экономии на потреблении при совместном проживании;

-

■ гарантированный минимальный доход (ГМД);

-

■ потенциал социально-экономический семьи с детьми (П.с.).

В этих целях была сформирована целевая группа, в состав которой вошли малоимущие семьи с детьми Вологодской области как пилотного региона с учетом типовых профилей данной категории семей (неполные, полные и многодетные разного численного состава) в регионе.

Прожиточный минимум дифференцированный эквивалентный (ПМДЭ)

Дифференцирующие признаки прожиточного минимума семей с детьми определяются методологическими принципами формирования показателя, которые учитывают половозрастные особенности потребления населения и различия в темпах роста /снижения потребительских цен на товары и услуги. Важную роль играет их региональный аспект. Так, по особенностям потребления продуктов питания Вологодская область относится к 6-ой зоне из 10-ти установленных для российских регионов. Это находит отражение в химическом составе и энергетической ценности минимальных наборов продуктов питания социально-демографических групп населения, для которых устанавливается величина прожиточного минимума. В частности, энергетическая ценность такого набора для трудоспособного населения в Вологодской области составляет 2534 ккал. в сутки, для пенсионеров – 2100 ккал., для детей – 2045 ккал. [Методические рекомендации, 2013, 9].

Без учета экономии на потреблении при совместном проживании дифференцированный прожиточный минимум семей с детьми представляет собой арифметическую сумму величин показателя с учетом численного состава. Экономия на потреблении оказывает понижающий эффект на семейный показатель. В расчетах была задействована специально разработанная в ходе реализации Проекта шкала эквивалентности, учитывающая современное потребительское поведение домохозяйств.

В мировой практике для построения шкалы эквивалентности существуют два принципиально различающихся подхода – экспертный (основан на экспертных оценках) и эмпирический (базируется на обследовании населения). Экспертные шкалы «разрабатываются исключительно в статистических целях, например, для измерения бедности в Бюро трудовой статистики США или ОЭСР. В отличие от экспертных эмпирические шкалы, если и зависят от экспертных суждений, то минимальным образом. Один из классов этой группы объединяет шкалы, полученные путем статистической обработки результатов обследований бюджетов домашних хозяйств» [Кукушкин Д.К., 2003, 7, с. 436].

В настоящее время наиболее распространенной эквивалентной шкалой является модифицированная шкала эквивалентности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она присваивает разные веса членам домохозяйства: 1 – главе домохозяйства, 0,5 – для каждого дополнительного взрослого и 0,3 для каждого ребенка в возрасте до 14 лет. Также появились разработки (Menon, Perali & Sierminska, 2017 г.) по использованию комбинации шкал, основанных на данных (по логике шкалы эквивалентности ОЭСР) и нормативно-ориентиро- ванном принципе (названы «нормативными», поскольку они не основаны на потреблении; предлагаются дополнительные веса отдельным категориям населения) [Раваццини Л., Сутер К., 2018, 18, с. 4-5].

В нашей стране опыт построения шкалы эквивалентности и определения эффекта экономии при совместном проживании связан исключительно с научными исследованиями в области уровня жизни, неравенства и бедности. В качестве примера приведем шкалу эквивалентности Кукушкина Д.К. для Ярославской области и шкалу эквивалентности Корчагиной И.И. для России в целом.

Шкала эквивалентности Кукушкина Д.К. была построена для семей, находящихся на границе бедности. В основе разработки – прожиточный минимум для разных возрастных категорий населения, общесемейные блага и ряд допущений в ходе проведения расчетов [Кукушкин Д.К., 2003, 7, с. 447].

Шкала Корчагиной И.И. построена на основе выборки домохозяйств с благосостоянием, близ- ким к величине прожиточного минимума (50– 150% ПМ). Результаты расчетов показали, что «… экономия на масштабах потребления в большей степени зависит от размера семьи и практически не зависит от её состава, в связи с этим расчетная шкала эквивалентности учитывает только размер домохозяйства» [Овчарова Л.Н., 2009, 12, с. 124].

Построенная в ходе реализации Вологодского пилотного Проекта шкала эквивалентности основывалась на результатах выборочного обследования доходов, расходов и потребления домашних хозяйств, публикуемые Росстатом, и данных о величине и составе устанавливаемого прожиточного минимума. Источником экономии на потреблении при совместном проживании послужили общесемейные расходы в части непродовольственных товаров и услуг. За базу с весовым коэффициентом «1» был принят 1 взрослый человек трудоспособного возраста. Для сравнения коэффициенты отдельных шкал эквивалентности применительно к семьям с детьми разного состава приведены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты эквивалентности для семей с детьми разного состава

Equivalence Ratios for Families with Different Structure and Number of Children

Table 1

|

Состав семей с детьми |

Шкала: Вологодский проект |

Шкала Корчагиной И.И.* |

Шкала Кукушкина Д.К. ** |

Шкала ОЭСР *** |

|

Неполные семьи |

||||

|

1 взрослый + 1 ребёнок |

1,85 |

1,77 |

1,75 |

1,3 |

|

1 взрослый + 2 ребёнка |

2,67 |

2,43 |

2,51 |

1,6 |

|

Полные семьи |

||||

|

2 взрослых + 1 ребёнок |

2,76 |

2,43 |

2,60 |

1,8 |

|

2 взрослых + 2 ребёнка |

3,56 |

3,10 |

3,36 |

2,1 |

|

Многодетные семьи |

||||

|

1 взрослый + 3 ребёнка |

3,46 |

3,10 |

3,26 |

1,9 |

|

2 взрослых + 3 ребёнка |

4,34 |

3,83 |

4,11 |

2,4 |

|

Принято за 1-цу |

1 взрослый трудоспособного возраста |

1 взрослый |

1 взрослый трудоспособного возраста |

1-ый взрослый |

|

Учитывается демографический профиль семьи (да/нет) |

Да |

нет |

да |

Да |

|

Год разработки |

2018 |

2006 |

1997 |

конец 1990-х годов* |

* [Овчарова Л.Н., 2009, 12, С.125, 117]

** [Кукушкин Д.К., 2003, 7, С.447]

*** расчет авт.

.

экви-

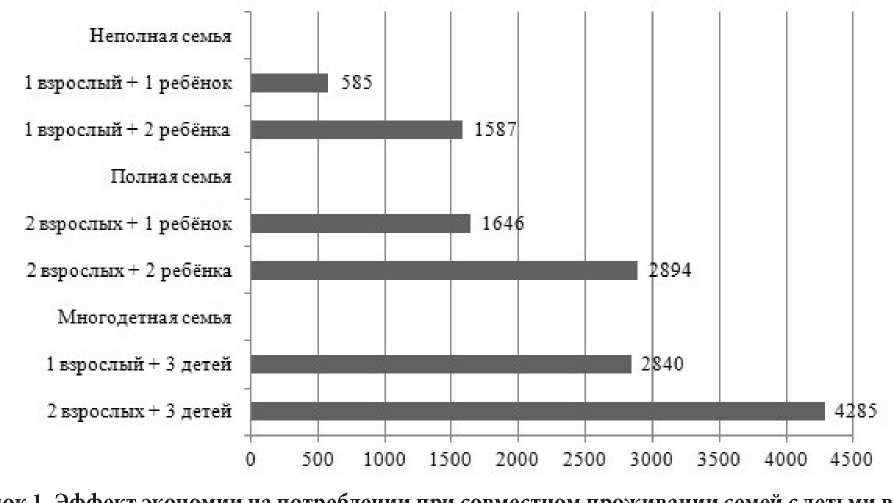

валентном дифференцированном прожиточном минимуме, в рублях, Вологодская область, 2017 г. Picture 1. Economic Effect of Savings on Consumption in Families with Children Living Together Under an Equivalent Differentiated Minimum Living Wage, Roubles, Vologodskaya Oblast’, 2017.

Сопоставление разных шкал эквивалентности возможно лишь с определенной степенью условности, учитывая существующие методологические расхождения. Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что использование социального стандарта потребления с закрепленными минимальными нормами потребления ограничивает эффект экономии на потреблении при совместном проживании и приводит к ослаблению коэффициентов эквивалентности. Это продемонстрировали шкалы эквивалентности не только Проекта, но и в разработках Д.К. Кукушкина.

Особенность пилотного Проекта состоит в том, что его разработки ориентированы на типовые профили малоимущих семей с детьми Вологодской области. Расчеты показывают, что эффект экономии на потребление в семьях с детьми возрастает с ростом их численного состава. Так, в 2017 г. в семье с двумя родителями трудоспособного возраста и одним ребенком эффект экономии на потреблении составил 1646 руб. В то же время в семье с двумя родителями трудоспособного возраста и тремя детьми он был выше в 2,6 раза, составив 4285 руб. Данные представлены на рисунке 1.

Гарантированный минимальный доход

(ГМД)

Опросы российских работников по введению минимального гарантированного дохода, проведённые в феврале 2018 г. службой исследований компании HeadHunter с участием 5 тыс. человек, показали, что 62% работающих высказались за гарантированный минимальный доход, 20% респондентов высказались против. Наибольшее число положительных ответов было связано со снижением числа преступлений, провоцируемых бедностью (50% ответов); с возможным повышением уровня жизни при снижении социального неравенства (47%), с более комфортными условиями для получения образования (45%). Отрицательная сторона, по мнению большинства респондентов (56%), может проявиться в нежелании работать [РБК, 2018, 3].

Неустойчивая экономика и проблемы рынка труда существенно повышают риски бедности, что не может не сказываться на социальном самочувствии населения. По результатам исследований Росстата с применением концепции многомерной бедности в нашей стране доля домохозяйств с низким доходом составляет 2/3 домохозяйств, 9% и 10% таких домохозяйств кроме низких доходов имеют ещё и острую материальную депривацию или слабую связь с рынком труда, а 2,5% затронуты всеми тремя видами бедности или социальной ис-ключённости. Высокий уровень многомерной бедности наблюдается у больших семей. При этом 51% многодетных семей бедны по общему индикатору, 46% – по монетарной бедности, 13% относятся к группе депривированных, а 11% имеют слабые связи с рынком труда [Фролова Е.Б., 2017, 21, с. 49-50].

В Вологодской области ситуация с бедностью является более острой, чем на среднероссийском уровне. По данным органов статистики доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Вологодской области в 2017 г. составила 14,3% (169,7 тыс. чел.), превысив показатель 2016 года (13,4% или 158,7 тыс. чел.) на 0,9 процентных пункта или 11 тыс. чел. [Вологдастат, 5]. Это – наиболее высокий индикатор абсолютной монетарной бедности в регионе с 2012 г.

Анализ экономического положения малоимущих семей с детьми, принявших участие в реализации пилотного Проекта, показал, что основные проблемы этих семей связаны с безденежьем (временным (52,9% респондентов) и хроническим (18,6%) и сложностями с трудоустройством (25,7%). При этом из-за недостатка денежных средств:

-

■ каждая четвёртая семья экономит на еде (25,7% утвердительных ответов), на лекарствах и медицинском обслуживании (24,3%), отказывает детям в платных занятиях в спортивных секциях, кружках (25,7%), в походе в кино/театр/музей (24,3%);

-

■ каждая третья семья экономит на оплате услуг ЖКХ (35,7%), отказывает детям в покупке одежды и обуви (31,4%), в покупке игрушек (31,4%);

-

■ каждые две семьи из пяти отказывают детям в покупке компьютера, мобильного телефона, подключении к сети Интернет (40%);

-

■ каждые три семьи из четырех экономят на одежде и обуви (74,3%);

-

■ почти каждая 10-я семья отказывает детям в покупке детских книг (8,6%) и в покупке школьно-письменных принадлежностей (7,1%).

В анкетах каждая третья семья из числа респондентов указала, что хотела бы иметь больше детей, но не может себе этого позволить из-за материальной необеспеченности (35,7% утвердительных ответов), а каждая восьмая семья не видит жизненных перспектив для детей, поэтому не планирует больше детей (12,9%).

В Проекте МГД рассматривается как элемент системы пороговых критериев адресной социальной поддержки. Каждый из пороговых критериев выступает в роли потенциального МГД в зависимости от глубины бедности и возможностей регионального бюджета. В условиях эксперимента за основу был принят трёхуровневый вариант системы пороговых критериев.

Верхним пороговым критерием является прожиточный минимум, регулирующий черту бедности как минимально приемлемый социальный стандарт потребления. Для семьи это ПМДЭ – прожиточный минимум дифференцированный эквивалентный, учитывающий экономию на потреблении при совместном проживании.

Нижний (базовый) пороговый критерий определяется стоимостью минимального нормативного продовольственного набора эквивалентного дифференцированного прожиточного минимума. Он нацелен на выведение малоимущих семей с детьми из состояния крайней бедности. Его преимущества состоят в том, что он прозрачен по своему содержанию, отвечает научно обоснованным нормативам потребления минимально приемлемого уровня и устанавливается органами власти. Эффект экономии на потреблении при совместном проживании на уровне базового порогового критерия, согласно принятой в рамках Проекта методологии, не рассматривается.

Промежуточным пороговым критерием выступает совокупная стоимость минимального нормативного продовольственного набора (базовый пороговый критерий) и специально разработанного нормативного набора непродовольственных товаров и услуг. С учетом данных Росстата о результатах выборочного обследования бюджетов домохозяйств в специальный набор непродовольственных товаров и услуг был включён ряд товарных позиций и услуг массового спроса (телефонный аппарат сотовой связи, услуги сотовой связи и другие). Следует отметить, что включённые товарные позиции соответствовали также стандартам материальной депривации, применяемым в зарубежных странах с развитой системой адресной социальной поддержки.

В Проекте более чем у половины его участников фактические доходы не достигали уровня промежуточного порогового критерия, определяемого суммарной стоимостью базового порогового критерия и специального нормативного набора непродовольственных товаров и услуг. Это предопределило выбор этого уровня гарантированного минимального дохода и установление его для наименее обеспеченных малоимущих семей с детьми из состава целевой группы.

Потенциал социально-экономический семьи с детьми (П.с.)

Важную роль при оказании адресной социальной поддержки малоимущих семей с детьми играет оценка их социально-экономического потенциала и возможностей для самообеспечения.

Социально-экономический потенциал семьи можно определить как совокупность её внутренних возможностей, которые позволяют обеспечить ту или иную степень самостоятельной деятельности. Он формируется из таких элементов, как: экономический (доходы, имущество, жильё, земля), социально-демографический, трудовой, образовательный, здоровья, использования бюджета времени, культурный, нравственный и др. [Словарь, 2014, 16, с. 205-206].

Для оценки социально-экономического потенциала семьи с детьми, его структурных составляющих и измерения определяющих их параметров существуют различные подходы, выбор которых определяется целями и задачами исследования. Так, может применяться итоговая результирующая оценка на основе измерения структурных составляющих совокупного потенциала семьи с детьми: например, расчёт интегрального индикатора через измерение составляющих совокупного потенциала семьи с привлечением шкально-балльных оценок и весовых коэффициентов, определяемых стадией жизненного цикла семьи [Народонаселение, 2013, 11, с. 116].

Альтернативное решение задачи оценивания связано с измерением по отдельным составляющим совокупного социально-экономического потенциала семьи с детьми: с учётом выбора и охвата параметров для проведения оценивания (комплексное, одномерное и т.п.), способа оценивания (на основе индикаторов, показателей, шкал и пр.), привлекаемых для оценивания данных (на основе объективных характеристик семей с детьми, самооценок самими семьями с детьми или на основе их сочетания) и т.п. В данном контексте интересен опыт исследований по проблематике уровня и качества жизни семей с детьми, параметры которых можно рассматривать как с точки зрения текущей реализации имеющихся возможностей семьи (достигнутый социально-экономический потенциал), так и с точки зрения базы для развития имеющихся возможностей семьи (перспективный социально-экономический потенциал) [Мисихина С.Г., 2014, 10; Пишняк А.И., Попова Д.О., 2011, 13; Колл. монография, 2009, 15; Arieh A., 2007, 22; Child Wellbeing, 2013, 23; Richardson D., 2014, 26].

В рамках пилотного Проекта применительно к его целям и задачам были выделены две ключевые составляющие социально-экономического потенциала семьи с детьми:

-

■ трудовой потенциал, в рамках измерения которого проводилась оценка недоиспользования возможностей эффективной занятости членов семьи, находящихся в экономически активном возрасте, с учётом состава семьи и её размеров и имеющихся параметров занятости членов семьи;

-

■ экономический потенциал, в рамках оценивания которого суммарно учитывались виды имущества, которое имеется у семьи и потенциально может приносить доход семье.

На основе суммирования полученных оценок по выделенным структурным составляющим была получена итоговая оценка уровня неиспользованного социально-экономического потенциала семьи с детьми.

Экономический эффект для участников Проекта

В ходе реализации Проекта условия эксперимента позволили преодолеть глубокую бедность у наименее обеспеченных малоимущих семей с детьми, принявших участие в эксперименте, и повысить их экономический ресурс до уровня гарантированного минимального дохода за счёт материальной помощи. Число таких семей составило 53% в целевой группе.

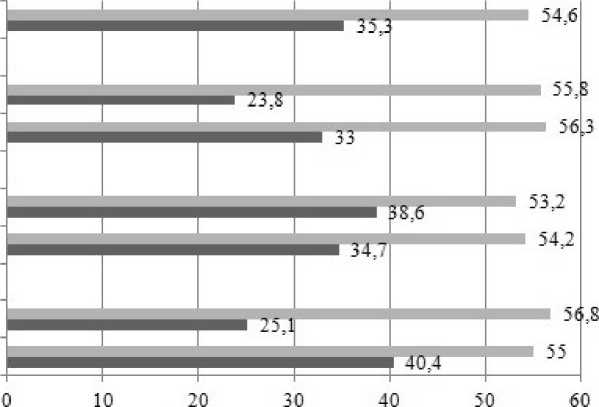

В семьях, получивших материальную помощь до включения их в состав целевой группы Проекта, отношение базового душевого дохода малоимущей семьи с детьми к прожиточному минимуму дифференцированному эквивалентному в среднем было равно 35,3%. Гарантированный минимальный доход обеспечил душевой доход в среднем на семью на уровне 54,6% относительно эквивалентного дифференцированного прожиточного минимума (рисунок 2).

В разрезе типовых профилей семей ситуация заметно различалась. Наиболее значительная глубина бедности отмечалась у неполных семей с 1 взрослым и 1 ребёнком и в многодетных семьях с 1 взрослым и 3 детьми. Базовый фактический доход в этих семьях составил в среднем не более 25% от величины эквивалентного дифференцированного прожиточного минимума. Соответственно, в ходе эксперимента для этих семей экономический эффект стал наиболее существенным. Гарантированный минимальный доход обеспечил повышение душевого дохода в этих семьях более, чем в два раза – до 55,8% относительно прожиточного минимума дифференцированного эквивалентного у первой группы семей и до 56,8% у второй группы.

Экономический эффект малоимущих семей с детьми неразрывно связан с социальным эффектом. Потребность общества в современном механизме адресной социальной поддержки малоимущих семей с детьми, который обеспечивает экономический и социальный эффект, в настоящее время велика. От решения этой задачи во многом зависит благополучие в обществе.

Заключение

-

1. Реализация пилотного Проекта продемонстрировала новый для России методологический подход усиления адресности социальной под-

- В среднем Неполная семья 1 взрослый — 1 ребёнок 1 взрослый + 2 ребёнка Полная семья

2 взрослых + 1 ребёнок 2 взр о слых + 2 р еб ёнка Многодетная семья

-

1 взрослый + 3 детей 2 взр о слых + 3 детей

-

■ Отношение гарантированного минимального дохода базового дохода к эквивалентному дифференцированному прожиточногомуминимуму, %

-

■ Отношение фактического базового дохода к эквивалентному дифференцированному прожиточногому минимуму, %

-

2. Внедрение в практику предложенного механизма усиления адресной социальной поддержки малоимущих семей с детьми потребует внесения изменения в законодательные акты о государственной социальной помощи: закрепления правовой нормы, устанавливающей предоставление материальной помощи малоимущим семьям с детьми с применением гарантированного минимального дохода на уровне федерального и регионального законодательства; закрепление специальной терминологии – прожиточный минимум дифференцированный эквивалентный; базовый

-

3. В ходе проведения эксперимента выявились факторы, которые способны ограничивать условия для реализации методологии пилотного Проекта:

-

■ недостаточная информационная база государственной статистики по расходам на потребление семей с детьми в целом по России и в разрезе регионов, что влияет на обоснованность прожиточного минимума дифференцированного эквивалентного семей с детьми, учитывающего экономию на потреблении при совместном проживании, и пороговых уровней гарантированного минимального дохода;

-

■ отсутствие нормативных стандартов потребления непродовольственных товаров и услуг в составе прожиточного минимума, что затрудняет определение экономии на потреблении при совместном проживании;

-

■ региональные нормы, ограничивающие размер материальной помощи малоимущим гражданам (на примере Вологодской области). Они могут вступать в противоречие с гарантированным минимальным доходом. По этой причине в ходе реализации пилотного Проекта для отдельных участников целевой группы малоимущих семей с детьми, бедность которых была особенно глубокой, размер материальной помощи был назначен ниже, чем это требовалось.

Рисунок 2. Отношение фактического базового дохода и гарантированного минимального дохода к прожиточному минимуму дифференцированному эквивалентному у получателей материальной помощи по типам семей

Picture 2. The ratio of the actual basic income and the guaranteed minimum income to the subsistence minimum differentiated equivalent among the recipients of material assistance by family type держки малоимущих семей с детьми, нацеленный на повышение их экономической устойчивости. Инструментарий усиления адресности социальной поддержки малоимущих семей с детьми предусматривает возможности для вариации пороговых уровней гарантированного минимального дохода; вариации круга получателей с позиции недоиспользованного социально-экономического потенциала (методические рекомендации по его определению предложены разработчиками); привлечения разных форм дополнительной адресной социальной поддержки помимо денежной (содействие в трудоустройстве, в профессиональной переподготовке, повышении квалификации и т.п.).

душевой доход малоимущей семьи с детьми; гарантированный минимальный доход; потенциал социально-экономический семьи с детьми и др.; необходимые дополнения в перечень видов предоставления государственной социальной помощи, дополнив его выплатой семейного пособия родителю малоимущей семьи с детьми (дополнительное семейное пособие по бедности) при базовом душевом доходе ниже уровня гарантированного минимального дохода; в порядок установления размера государственной социальной помощи; в обязанности и ответственность получателей государственной социальной помощи.

Для дальнейшей работы с инструментами пилотного Проекта целесообразно минимизировать ограничивающее влияние отмеченных факторов.

В целом, апробированные на практике разработки Вологодского пилотного Проекта, выполненные по гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2018 году, могут привнести определённый положи- тельный вклад в решение национальной задачи по снижению бедности.

Авторы статьи выражают благодарность Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества за поддержку в рамках проекта «Повышение адресности социальной поддержки и экономической устойчивости семей с детьми: пилотный проект» (Договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества №172-010241).

Acknowledgements

The authors would like to thank the FundOperator of President Grants for Developing a Civil Society for the financial support within the framework of the project «Strengthening Address Social Supporting and Economic Stability of Families with Children: a Pilot Project» (Dogovor o predostavleniy’ granta Prezidenta Rossiyskoy Federatsiyi na razvitiye grazhdanskogo obshchestva No 17-2-010241).

Список литературы Методологические подходы к усилению адресности социальной поддержки малоимущих семей с детьми

- Авраамова Е.М., Малева Т.М. Социальные ресурсы населения в условиях потери экономической стабильности // Экономический портал [Электронный ресурс]. URL: http://institutiones.com/general/2700-socialnye-resursy-naseleniya-v-usloviyax-poteri-ekonomicheskoi-stabilnosti.html

- Антропов В.В. Системы обеспечения минимального гарантированного дохода населения за рубежом// Экономика. Налоги. Право. № 5. 2015. С. 29- 38.

- Более половины россиян высказались за минимальный гарантированный доход / РБК, Экономика, 16 февраля 2018 [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/economics/16/02/2018/5a85a1ce9a79476afca9f8d5

- Гришина Е.Е., Дормидонтова Ю.А., Казакова Ю.М., Ляшок В.Ю., Цацура Е.А. Анализ эффективности социальной поддержки семей с детьми в России: на примере Алтайского края и Самарской области. - М., 2015. - 78 с. (Препринт).

- Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по Вологодской области. [Электронный ресурс]. URL: http://vologdastat.gks.ru