Методологические проблемы прогнозирования развития Арктики Дальнего Востока России

Автор: Минакир Павел Александрович, Леонов Сергей Николаевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы районирования Арктической зоны Дальнего Востока; проанализирована сложившаяся модель освоения Арктики России; выявлены методологические проблемы, связанные с реализацией государственной региональной политики в отношении данного региона; предложены подходы к построению долгосрочного прогноза его развития.

Арктика, дальний восток России, региональная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/14294722

IDR: 14294722

Текст научной статьи Методологические проблемы прогнозирования развития Арктики Дальнего Востока России

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных перспективам развития Арктической зоны Российской Федерации и дальневосточной ее части в частности, к настоящему времени не удалось сформировать внутренне непротиворечивые условия развития российских дальневосточных арктических регионов.

В статье рассматриваются основные проблемы развития Арктической зоны Дальнего Востока России (ДВР) и предлагаются подходы к построению долгосрочного прогноза ее развития.

2. Незавершенность зонирования Арктики России

В настоящее время отсутствует нормативная база, определяющая внутреннюю границу Арктической зоны. Это препятствует разработке и осуществлению необходимых мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Арктики как особой макрозоны государственного регулирования, затрудняет ведение единой государственной региональной политики по отношению ко всему российскому побережью Северного Ледовитого океана1.

Если физико-географическое понимание Арктики устоялось и определяется экстремальными условиями проживания населения и географической широтой региона, то экономико-географическое понимание Арктики, особо восточной части российской Арктики, требует уточнения в терминах биоклиматических параметров жесткости климата и возможности ведения хозяйственной деятельности.

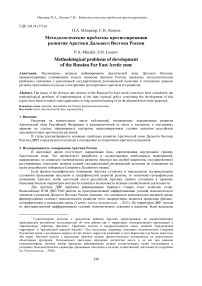

Для Арктики ДВР проблема районирования Крайнего Севера стоит особенно остро. Выполненные ИЭИ ДВО РАН работы по пространственной дифференциации условий экономического освоения и развития Дальнего Востока России показали, что основными компонентами внешней среды, формирующими контекст экономического развития этого макрорегиона, являются природная (физикогеографическая) и социальная среды (Синтез научно-технических..., 2011). На территории ДВР, исходя из пространственной дифференциации условий экономического освоения и развития, были выделены четыре широтные экономические макрозоны: Крайний Север, включающий Арктику и Субарктику; Дальний Север; Ближний Север; Юг (Экономическое пространство…, 2013).

На основе уровня агрессивности природной среды, оценки биоклиматических условий, результатов расчета индекса влажного ветрового охлаждения по Хиллу2, выполненного по 528 метеостанциям ДВР, ИЭИ ДВО РАН разработана серия картосхем по Дальнему Востоку России и показаны секторальные различия в пределах первых трех зон, которые определяются степенью интенсивности проявления влияния Тихого океана: Дальневосточного сектора (в пределах которого наиболее явно проявляется влияние океана) и Якутского сектора (превалирует влияние Евразийского континента). Если в пределах Якутии зона Крайнего Севера имеет в целом широтное простирание, то в тихоокеанском секторе отмечается своеобразное "сползание" зоны Крайнего Севера к югу. Более контрастными оказываются и условия проживания населения в тихоокеанских секторах Арктики и Субарктики, чем в якутских секторах ( Демьяненко А., Демьяненко Н. , 2012) (рис. 1).

При этом следует отметить, что в части процедуры выделения дальневосточной арктической зоны существует одна важная оговорка. Так, если территории европейской и сибирской Арктики к настоящему времени в силу активно ведущейся добычи углеводородов уже "выделились" из районов Крайнего Севера, то на ДВР необходимость выделения самостоятельной экономической зоны Арктики в настоящий момент не столь очевидна. Сложившиеся направления природопользования в дальневосточной Арктике и Субарктике охватывают крупностадное оленеводство и охоту в пределах тундры, лесотундры и северной тайги, точечное освоение месторождений особо ценного минерального сырья и рыболовство в прибрежных зонах ( Тихоокеанская Россия… , 2010).

Существуют основания предполагать, что дальневосточная Арктика может "выделиться" из Крайнего Севера в связи с "выходом" экономической деятельности (разведки и, возможно, добычи углеводородов) на шельф морей Северного Ледовитого океана, освоением месторождений алмазов, а также ростом масштабов транспортно-логистических услуг в связи с активизацией восточного сектора Северного морского пути (СМП).

Реальные предпосылки для выделения Арктики в самостоятельную широтную макроэкономическую зону на ДВ связаны с открытыми здесь месторождениями3. Свыше 1 млн км2 шельфа моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей в Восточной Арктике потенциально перспективны в отношении нефти и газа. Огромные прогнозные запасы нефти и газа содержат Индигиро-Чукотская нефтегазоносная провинция, а также Лено-Анабарская и Анадырская нефтегазоносные области. Кроме того, в Арктической зоне содержатся уникальные запасы и прогнозные ресурсы редких металлов и других полезных ископаемых: в Анабарской и Якутской провинциях – алмазы, железо, редкие металлы; в Уджинской провинции – платиновые металлы, фосфор, ниобий, железо и алмазы; в Верхоянской и Яно-Чукотской провинциях – олово, ртуть, золото, вольфрам, молибден, медь, серебро, платиноиды и полиметаллы.

Таким образом, к настоящему времени нет общепринятого научного определения Арктической зоны ДВ, отсутствует и нормативно-законодательное определение этого понятия. Однако несомненным является то, что районирование Арктики ДВ, как и всей Арктической зоны России, является в значительной мере политической задачей, поэтому для упрощения процесса управления Арктическим макрорегионом необходимо ориентироваться на границы административных районов или субъектов Федерации. Именно этим возможно объяснить тот факт, что в проекте закона от 23 января 2013 г. "Об Арктической зоне Российской Федерации", размещенном на сайте Минрегиона России, декларируется включение в Арктическую зону Дальнего Востока Чукотского автономного округа и части территории Республики Саха (Якутия), состоящей из 13 северных административных районов (улусов): Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского, Верхнеколымского4.

3. Сложившаяся модель освоения Арктики

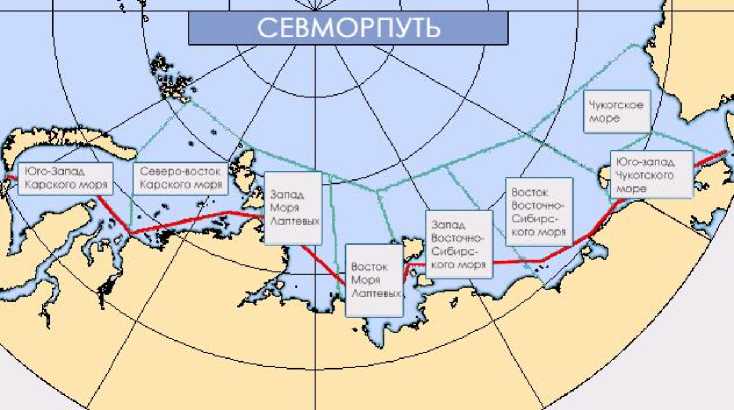

В СССР активные системные исследования по изучению и развитию Арктики были начаты в 1930-х гг. ( Славин , 1961; Агранат , 1957) и разворачивались по всей трассе Северного морского пути (рис. 2). Правительство уделяло большое внимание этому направлению деятельности.

Рис. 1. Макроэкономические зоны Дальнего Востока России и контрастность условий проживания населения

Одновременно с исследовательскими работами реализовывалась обширная программа освоения Арктики. Понятие "освоение региона" понималось как его синоним "заселение": строились города, создавались новые промышленные производства, развивались инфраструктуры транспорта и жизнеобеспечения. Была создана система военно-экономической безопасности, обеспечивающая защиту национальных интересов в Арктике. В ходе освоения ресурсов Крайнего Севера реализовывалась модель одновременного широкомасштабного заселения региона.

В послевоенные годы продолжалось интенсивное освоение Арктики. Выросли до пиковых 7 млн т (1987 г.)5 объемы транспортировки грузов по Северному морскому пути, что потребовало создания атомного ледокольного флота. В настоящее время Россия является единственным государством, имеющим атомные суда, способные работать в условиях Арктики.

Рис. 2. Северный морской путь

Сложилась система управления развитием Арктики как единым макрорегионом страны, что было возможно в унитарном государстве со слаборазвитыми периферийными регионами. Ответственность за развитие Арктической зоны возлагалась на Севморпуть.

В 1970-1980 гг. начинают реализовываться идеи территориального хозрасчета, производится оценка народнохозяйственных затрат на освоение регионов, выполняются расчеты альтернативных издержек освоения ресурсов ( Орлов, Шнипер , 1965). Акцент переносится на освоение региона без одновременного его заселения, широко внедряется вахтовый метод освоения. Формируется система расселения, в основе которой – сеть базовых городов и вахтовых поселков. Данный подход был особенно характерен для районов Крайнего Севера Сибири и Дальнего Востока.

С началом рыночных реформ ситуация кардинально меняется. В 1990-х гг. на вооружение была принята концепция, согласно которой Российскую Арктику осваивать оказалось невыгодно и неперспективно, поскольку экономические выгоды неочевидны, а издержки велики6. Концепция исходила из того, что из 27 субъектов РФ, законодательно относимых к Крайнему Северу страны, только шесть являлись донорами, а остальные были реципиентами федерального бюджета, имеющими слаборазвитую промышленность, социальную инфраструктуру и низкий уровень жизни.

В итоге произошло резкое сокращение федеральных расходов на развитие и жизнеобеспечение северных территорий, замораживание льгот для прибывающих на Север по приглашению частных компаний, применение районных коэффициентов к заработной плате только для бюджетного сектора и т.д. Проводимая политика фактически выталкивала Арктику и Север из экономического пространства России.

Резко ухудшилось качество жизни большинства населения макрозоны, что сказалось на состоянии здоровья и продолжительности жизни. Миграционные процессы стали неуправляемыми, работа в Арктике – экономически непривлекательной. Понизился уровень реальных доходов основных социальных групп населения. Существенно ухудшились и демографические показатели. Так, за межпереписной период с 1989 по 2002 гг. численность населения Чукотского автономного округа сократилась на 67 % (со 164 до 54 тыс. человек) ( Леонов и др ., 2007).

Убыль населения породила дефицит рабочей силы. Одновременно возросло число пенсионеров. За 20 лет доля пенсионеров в районах Крайнего Севера Дальнего Востока возросла в 2-3 раза и сейчас превышает 25 % (табл. 1).

Очень медленно решаются вопросы переселения в другие районы страны граждан нетрудоспособного возраста, больных и инвалидов, желающих выехать за пределы Арктики в связи с невостребованностью на рынке труда жителей закрывающихся поселков. Обусловленные экономическими трудностями проблемы занятости, жизнеобеспечения, социальных гарантий, миграции, поддержки коренного населения в ряде арктических регионов приобрели такую остроту, что ликвидацию их последствий приходится осуществлять с привлечением экстренной финансовой помощи федерального бюджета.

Таблица 1. Доля пенсионеров в общей численности населения субъектов РФ, %

|

Субъект РФ |

1990 г. |

2000 г. |

2010 г. |

|

Республика Саха (Якутия) |

12,7 |

20,6 |

25,5 |

|

Камчатский край |

10,2 |

20,6 |

28,3 |

|

Магаданская область |

9,9 |

19,7 |

29,9 |

|

Чукотский автономный округ |

18,7 |

27,5 |

Источник: рассчитано по данным сайта

При этом за годы трансформации хозяйственного уклада России модель освоения Арктики в целом не изменилась, концентрируясь на ресурсно-экспортной ориентации природных ресурсов и продуктов начальных переделов.

Федеральное законодательство, касающееся Арктической зоны, несистемно, фрагментарно и архаично, не соответствует "расшивке" тех проблем, которые возникают в связи с задачами модернизации арктической экономики в прогнозный период. В нем сохраняется значительное количество пробелов (например, нет законодательной базы для функционирования вахтовых поселений в Арктике, для закрытия поселений, в которых ликвидировано градообразующее предприятие, и др.). Нечетко определен сам объект правового регулирования (базовый закон об Арктической зоне до сих пор не принят).

Государственный комитет по делам Севера, Совет по проблемам Севера и Арктики при Правительстве Российской Федерации упразднены, адекватная современным задачам и вызовам структура, координирующая на государственном уровне действия всех уровней власти в Арктике, не создана. В результате действия и позиции разных федеральных ведомств по вопросам развития Арктической зоны России не согласованы, взаимодействие федерального, регионального, муниципального уровней власти в решении этих вопросов неэффективно.

Российская модель освоения ресурсов арктического шельфа (прежде всего нефтегазовых) формируется при отставании институционального блока (технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов). Неполнота, нестабильность и изменчивость норм и правил изучения и освоения ресурсов сырья провоцируют дополнительные риски для недропользователей арктических регионов. Не разработан экономический механизм контроля за исполнением лицензионных соглашений. Из-за несовершенства государственного регулирования в области природопользования, являющегося наиболее важным и часто единственным источником наполнения региональных и местных бюджетов, арктические территории несут значительные потери. Не используются методы государственного стимулирования развития различных видов деятельности в Арктике, в частности прибрежного рыболовства за счет предоставления специальных стимулирующих квот.

4. Проблемы развития Арктики, возникшие в советское и постсоветское время

Проблема инерционности накопленного негативного потенциала. В советский период экономическая структура и рынок труда регионов Крайнего Севера были ориентированы на единственного инвестора – государство. Под его потребности формировалась отраслевая и региональная экономика, система материальных и социальных стимулов, создавалась транспортная и энергетическая инфраструктуры. Наследием советского периода являются моноотраслевая ресурсная экономика региона; слабо развитые пути сообщения и системы связи; неадекватные демографическая структура и система расселения; негибкий механизм государственного регулирования природопользования; несбалансированность федеративных, региональных, местных и корпоративных интересов; высокая зависимость традиционного хозяйства коренного населения от прямого государственного участия.

Указанные факторы имеют инерционный негативный потенциал воздействия на социальноэкономическую сферу Арктической зоны РФ. Системный кризис плановой экономики и ее демонтаж в 1990-е гг. ударили по индустриальному потенциалу регионов Крайнего Севера сильнее по сравнению с другими регионами страны.

В условиях изменения конфигурации и состояния рынков обвальное снижение спроса на национальном рынке сделало безальтернативным более широкий выход экономики регионов Крайнего Севера на глобальные сырьевые рынки, где она оказалась в жесткой зависимости от текущей конъюнктуры. Регионы, специализирующиеся на добыче цветных металлов, не вписались в систему глобальных обменов на открытом рынке и попали очень тяжелое положение, началось резкое сокращение численности населения на ранее освоенных территориях. Так, в Чукотском автономном округе численность населения сократилась в три раза (Леонов и др., 2007).

Проблема доступа к ресурсам арктических регионов России. Данная проблема неотделима от проблем развития транспортной системы на Крайнем Севере страны (Северного морского пути) и меридиональных транспортных магистралей.

Для Дальнего Востока России эта проблема особо остра. Если объем перевозок по СМП с 1991 по 2000 гг. упал более чем в три раза, то в дальневосточном секторе сокращение объемов перевозок было просто катастрофическим – в 30 раз7. В течение последних пяти лет в западном секторе наблюдается значительное оживление, однако возможности транзита на Азиатско-Тихоокеанский рынок через СМП проблематичны. Ледокольный флот стареет. К 2017 г., когда ожидается начало масштабного освоения арктических месторождений и соответствующий рост грузопотоков, на плаву мог оказаться всего один атомный ледокол ("50 лет Победы"), но во второй половине 2012 г. наметилось изменение ситуации. Правительством Российской Федерации было издано постановление № 660 от 29 июня 2012 г. "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство головного универсального атомного ледокола"8 .

Правовой основой концепции развития СМП являются Конституция Российской Федерации, концепции государственной поддержки экономического развития районов Севера, судоходной политики Российской Федерации, федеральные целевые программы "Мировой океан", "Развитие транспортной системы России", "Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г.". Таким образом, с теоретической точки зрения СМП "вмонтирован" во все российские основополагающие стратегические документы, но при этом ни в одном из названных документов не прописан механизм, который позволил бы реализовать все эти замечательные положения на практике.

На Севере Российской Федерации устойчивую основу имеют меридионально ориентированные транспортные пути, расположенные западнее Урала и отчасти в Западной Сибири. На Дальнем Востоке России меридиональные транспортные магистрали опираются на речные пути. Навигация на данных путях продолжается не более полугода и зависит от поддержания необходимой глубины судового хода с помощью земснарядов, работа которых осуществляется далеко не в достаточных объемах.

Проблема масштаба инвестиций при освоении Арктики. Решение этой проблемы требует применения новых инвестиционных механизмов. Так, если общие капитальные вложения, необходимые для осуществления в настоящее время в России пяти шельфовых проектов9, оцениваются в сумму порядка 20 млрд долл., то на реализацию одного Штокмановского шельфового проекта с учетом строительства завода по сжижению природного газа потребуется свыше 60 млрд долл. 10, т.е. он окажется одним из самих дорогих ресурсных проектов в мире. В связи с этим целесообразно активно привлекать зарубежные инвестиции, и значительную помощь здесь может оказать использование механизмов государственно-частного партнерства ( Леонов , 2012).

Проблема формирования рациональной системы расселения. Эта проблема является следствием извечной дилеммы развития Арктики – заселять или осваивать эту территорию?

Единообразного решения по данному вопросу не предложено. Север Западной Европы делает больший крен в сторону заселения региона (немаловажно, что климат здесь, благодаря Гольфстриму, сравнительно мягкий). Канада же, например, акцентируется на вахтовом методе освоения своего Севера.

В России реформирование системы расселения в Арктике и на Крайнем Севере остается проблемой. Старые населенные пункты, созданные в доиндустриальную эпоху коренным или старожильческим населением Арктики, привязаны к естественным транспортным путям и обеспечивают оптимальный доступ к биологическим ресурсам, обладающим потенциалом возобновимости. Поэтому их положение достаточно устойчиво, а перспективы в целом благоприятны.

Однако населенные пункты, созданные при рудниках и нефтепромыслах, могут оказаться заброшенными по исчерпанию ресурсов или при изменении конъюнктуры рынка, как это происходит в ряде угле- и рудодобывающих районов российской Арктики и не раз происходило в США и Канаде.

-

7 Селин В. Современное геоэкономическое позиционирование в российской Арктике. URL: http://institutiones.com/general/2046-geoekonomicheskoe-pozicionirovanie-v-rossijskoj-arktike.html .

-

8 В документе детально прописан порядок государственного финансирования строительства атомного ледокола нового поколения, имеющего стратегическое значение для страны. Государственным заказчиком строительства назначена госкорпорация по атомной энергии "Росатом", а заказчиком (застройщиком) ФГУП "Атомфлот". Рукша В.В. О новом ледоколе. URL: http://v-ruksha.livejournal.com/36910.html#cutid1 .

В РФ в стадии эксплуатации находятся три месторождения на шельфе Охотского моря [Одопту-море (оператор "Роснефть"), Сахалин-1 и Сахалин-2 (Sakhalin Energy)], Кравцовское месторождение на Балтийском море ("ЛУКойл") и Приразломное месторождение в Печорском море ("Севморнефтегаз", дочерняя компания "Роснефти" и "Газпрома").

-

10 Селин В. Современное геоэкономическое позиционирование в российской Арктике. URL: http://institutiones.com/general/2046-geoekonomicheskoe-pozicionirovanie-v-rossijskoj-arktike.html .

В законе 78-ФЗ (1996 г.) вахтовый метод освоения Арктики рассматривался как реальный механизм формирования системы трудообеспечения и расселения населения на Севере России. В проекте современного закона об Арктике11 нет ни слова об организации или оптимизации системы расселения на Крайнем Севере. В Концепции государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера (2000 г.), в Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. (2009 г.), нет разделов, посвященных проблеме формирования рациональной системы расселения в регионе.

Следует отметить, что данная ситуация похожа на отказ от вахтового метода в освоении российского Севера и переход к заселению региона12. Ставка делается на локальные вахты, когда в том же административном районе располагаются и базовый город, и вахтовые поселки.

Означает ли это, что изменяется модель освоения российской Арктики? Единого подхода к разработке данного вопроса не выработано как с практической, так и с теоретической точек зрения. Как отмечал Агранат Г.А. (2007), лозунг "освоение для обживания" становится все более приемлемым среди исследователей. При этом вряд ли следует ожидать появления на Севере элементов постиндустриального общества в виде техноэкополисов и технопарков, поскольку для этого нет пока ни внутренних, ни внешних предпосылок.

Институциональные проблемы регулирования развития Арктики . Обострение данных проблем связано с тем, что за годы трансформации хозяйственного уклада в России модель развития Арктики и Крайнего Севера страны практически не изменилась – ресурсно-экспортная ориентация природных ресурсов и продуктов начальных переделов.

Разрешение проблем Арктики затруднено, так как существующее законодательное регулирование развития районов Севера не носит системного характера. В настоящее время отсутствует законодательно утвержденная система мер по социально-экономическому развитию Севера и, соответственно, Арктической зоны Российской Федерации.

Основы государственного регулирования на Севере устанавливались Федеральным законом № 78-ФЗ от 19.06.1996 г. "Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера Российской Федерации". Отметим, что закон № 78-ФЗ не содержал дифференцированной системы мер по региональному развитию Севера. В нем (ст. 1, п. 1) понятие "Север" определялось как высокоширотная часть территории Российской Федерации, характеризующаяся суровыми природно-климатическими условиями и повышенными затратами на производство продукции и жизнеобеспечение населения. Таким образом, к Северу относились полностью или частично территории 27 субъектов Российской Федерации общей площадью 11,9 млн км2 (70 % территории Российской Федерации). Вместо принципа селективной (дифференцированной) региональной политики, который основывается на необходимости типологии регионов, в законе № 78-ФЗ (ст. 3) утверждался принцип селективности государственной поддержки производства на Севере. Под селективностью понималась поддержка в первую очередь организаций , обеспечивающих государственные нужды, а также участвующих в решении социальных задач. Фактически государственная политика была нацелена на предотвращение социального кризиса, а не на активное развитие региона.

В 2004 г. закон № 78-ФЗ был признан утратившим силу в связи с принятием федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В 2000 г. постановлением Правительства РФ № 198 была утверждена Концепция государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера, в которой (часть II, абзац 3) констатируется, что «сложившаяся система государственной поддержки вошла в противоречие с развивающимися экономическими и федеративными отношениями. Она недостаточно учитывает произошедшие изменения в экономике России, продолжает сохранять многие черты старой административно-командной модели, в том числе: аморфность в определении самого объекта поддержки – "районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности"».

В Концепции появился раздел об особенностях государственной поддержки развития районов Арктической зоны России (раздел IV, п. 7). В разделе III Концепции была поставлена задача по усилению влияния федерального центра на социально-экономические процессы в Арктической зоне, поддержание устойчивого и безопасного функционирования Северного морского пути.

Российская Арктическая зона является лишь частью российского Крайнего Севера, состоит из территорий восьми субъектов Российской Федерации, полностью или частично входящих в нее 13. Институциональные проблемы, решение которых необходимо обеспечить для успешного освоения этого региона, связаны в значительной мере с развитием принципов федерализма в России. В каждом из субъектов РФ есть свой "основной документ" – конституция или устав. При этом содержание этих документов показывает, что механизмы межрегионального взаимодействия и сотрудничества субъектов Российской Федерации в Арктической зоне в должной степени не прописаны. Фактически это означает, что в настоящее время единая региональная государственная политика в Арктической зоне не имеет законодательных основ ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Можно констатировать, что Арктическая зона РФ не является единой региональной единицей страны, центром или средоточием слаженного, взаимовыгодного процесса регионального развития.

Исходя из анализа текста проекта закона по Арктике, принятого Минрегионом 23 января 2013 г.14, можно сделать вывод о том, что это противоречие не удается преодолеть и в новой редакции закона.

Вопрос о единстве регионального пространства не решается на уровне субъектов РФ в связи с тем, что административные связи или барьеры оказываются сильнее геоэкономической, геополитической целесообразности осуществления в Арктике единой и скоординированной государственной политики. Затрудняется выработка дифференцированных мер государственного регулирования внутри Арктического региона, поскольку внутренняя (южная) граница Арктической зоны не совпадает с административными границами.

За рамками, соответственно, остаются и вопросы о необходимости обеспечения инфраструктурной связности региона, затрудняется разработка и реализация концептуальных документов в отношении Арктической зоны.

Таким образом, в настоящее время отсутствует законодательное регулирование регионального развития в Арктической зоне. Старые механизмы поддержки районов Севера упразднены, а новые находятся в стадии становления.

Условия Арктической зоны требуют законодательного закрепления основ, механизмов и инструментов государственного регулирования устойчивого развития.

5. Анализ зарубежной правоприменительной практики

В мировой практике, как правило, действуют единые правовые основы государственного регулирования регионального развития в Арктике и осуществляется единая государственная арктическая политика.

За последние 15-20 лет в мировом сообществе сформировалась устойчивая позиция, согласно которой Арктический регион представляет собой площадку сотрудничества восьми арктических стран: Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции15.

Опыт арктических стран показывает, что многие из них имеют стратегии развития, отражающие как внутренние, так и внешние позиции16. Необходимо отметить, что выработка единой арктической политики за рубежом становится возможной, как правило, в связи с наличием единого правового поля в высокоширотных районах17.

Канада включает 10 провинций и 3 территории, расположенные на севере: Юкон, СевероЗападные территории и Нунавут. Отличие территорий от провинций заключается в том, что они полностью находятся под юрисдикцией правительства Канады с соответствующим федеральным правовым регулированием. В США к Арктике относится штат Аляска, который имеет собственную конституцию. В России, как было отмечено выше, зона Арктики законодательно не определена.

В целом можно констатировать, что международные тенденции в Арктике существенно отличаются от российских практически по всем направлениям.

Демографические тенденции в российской части Арктики за годы реформ привели к тому, что население уменьшилось более чем на 20 %. В зарубежной части – почти на столько же выросло. В результате, например, деловой центр американского штата Аляска (г. Анкоридж) по численности населения вплотную приблизился к российскому Мурманску, хотя в 1980-1990 гг. отставал по этому показателю в два раза (табл. 2).

Таблица 2. Динамика населения городов (тыс. человек)

|

Город |

1980 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2010 г. |

|

Мурманск (РФ) |

381 |

468 |

336 |

305 |

|

Анкоридж (США) |

174 |

226 |

262 |

297 |

Источник: википедия .

Инфраструктурные тенденции серьезно сдерживают реализацию инвестиционных проектов, в том числе в части освоения углеводородного сырья шельфа. В настоящее время работает на неполную мощность значительная часть портов Севера и Северо-Востока России. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в Республике Саха (Якутия) менее 2 тыс. км, а в штате Аляска, который в два раза меньше по площади, – свыше 20 тыс. км.

Финансовые тенденции формируют ситуацию, когда арктические регионы РФ перечисляют в федеральный бюджет больше, чем получают в виде обратных трансфертов. При этом уровень их бюджетной обеспеченности ниже, чем в среднем по стране18.

Инновационные тенденции в части освоения арктического шельфа приводят к отставанию России от развитых северных стран на 30-40 лет по срокам, технологиям и технике добычи и транспортировки ресурсов, особенно нефти и газа, получаемых на морских месторождениях ( Синтез научно-технических... , 2011).

6. Построение долгосрочных прогнозов развития Арктики

Построение долгосрочных прогнозов в отношении развития арктических территорий остается нерешенной проблемой. Мало того, что не определился объект прогнозирования (Арктика), но ситуацию усложняет традиционная двойственность методологических подходов, когда речь заходит о выработке долгосрочных прогнозных оценок ( Леонов , 2013).

Первый подход к прогнозированию развития Арктики базируется на сопоставлении вариантных прогнозов, претендующих на описание событий или процессов, которые могут иметь место в будущем. Однако точность таких прогнозов невысока. Они имеют научно обоснованный характер только при условии раскрытия закономерностей, управляющих развитием изучаемого объекта, позволяя с помощью метода экстраполяции представить, как будет выглядеть данный объект в долгосрочной перспективе. Как отмечалось выше, Арктика – это относительно новый регион, становление которого в территориальном, социально-экономическом и геополитическом смыслах еще не завершилось. Поэтому серьезные экстраполяционные прогнозы в отношении Арктики невозможны.

Второй подход к прогнозированию основан на анализе факторов, определяющих современное развитие Арктического региона и ситуацию в нем в отдаленном будущем. Необходимо отделить стабильно действующие факторы от временных явлений и процессов (существенное от несущественного). При этом даже если удастся определить факторы долгосрочного порядка, любые оценки развития Арктики на долгосрочную перспективу будут носить сугубо вероятностный характер. Объясняется это скачкообразным характером научно-технического прогресса и развития человеческого общества в целом ( Кузык, Яковец , 2005). То, что еще вчера казалось важным и определяющим для развития человечества, сегодня (а тем более, завтра) становится малозначащим, на первый план выходят факторы, появление которых было сложно (а часто и невозможно) предугадать.

Столетие назад трудно было представить, что развитие транспортных, навигационных, буровых, трубопроводных и других технологий сделает возможным эксплуатацию арктических ресурсов даже в той относительно небольшой степени, в какой это сейчас имеет место. Учитывая бурное развитие науки и техники, предсказать, какими возможностями для освоения Арктики человечество будет обладать даже через полвека, нереально. Но анализ выявленных проблем позволяет сформулировать требования, которые должны учитываться при разработке долгосрочных стратегий развития и освоения Арктики ДВР, и главным из них должна явиться минимизация потенциального ущерба.

В ходе разработки долгосрочной стратегии развития Арктики крайне важным является учет транснациональной ( корпоративной ) политики в отношении региона.

В свое время правительством России был утвержден порядок разработки государственных программ19. Утвержденный постановлением порядок предусматривает включение в них федеральных целевых программ, касающихся региона, отраслевых и ведомственных, а также программ естественных монополий.

В настоящее время, в изменившихся со времени принятия этого постановления хозяйственных условиях в число учитываемых программ следует включить и крупные проекты, которые государство считает целесообразным реализовать на условиях государственно-частного партнерства.

В современных программах (например, в Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.") лишь упоминается, как о параллельном мире, о существующих в регионе проектах естественных монополий или частных инвесторов. В реальности необходима жесткая корреляция по времени, пространству, ресурсам и результатам всех программ между собой – федеральных целевых, отраслевых, региональных, естественных монополий.

Важность подобного стратегического подхода можно показать на примере ОАО "Газпром". Компания реализует в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Восточную газовую программу20, в ходе которой создаются Сахалинский, Якутский и Иркутский центры добычи газа; строятся магистральные газопроводы (повторяющие нефтепровод ВСТО), газоперерабатывающие и газохимические предприятия.

По объему инвестиций, затратам ресурсов, масштабам строительства, социально-экономическим последствиям Восточная газовая программа превосходит суммарные показатели Федеральной целевой программы "Дальний Восток и Забайкалье", действующей уже чуть ли не два десятилетия. Это само по себе требует внимания и федеральных, и региональных, и муниципальных властей. Значит, данная ведомственная программа должна оставаться не "за кадром", а в центре новой государственной программы.

Кроме того, чтобы успешно реализовать Восточную газовую программу, необходимо в отраслевых программах предусмотреть строительство транспортной инфраструктуры (автомобильных и железных дорог), линий передачи к газовым центрам, а в Федеральной целевой программе – подготовку кадров для газовой промышленности, развитие социальной сферы именно в точках будущего размещения новых объектов газодобычи и газохимии.

В настоящее время разработано более 100 разных программ, касающихся в той или иной степени проблем развития Дальнего Востока. Все они должны быть откорректированы, увязаны в пространстве, синхронизированы во времени. Тогда можно получить действительно комплексную государственную программу развития Арктики Дальнего Востока.

7. Заключение

Резюмируя, отметим, что сложившаяся ситуация вокруг прогнозирования долгосрочного освоения Арктической зоны Дальнего Востока имеет двойственный характер. С одной стороны, федеральными органами власти декларируется необходимость проведения различных мер в отношении освоения Крайнего Севера, обусловленных внешнеэкономическими и внешнеполитическими факторами. С другой стороны, для реализации декларируемых намерений по преодолению накопленных в Арктике проблем федеральным центром предпринимается недостаточно усилий, и реальный механизм долгосрочного развития Арктической зоны Дальнего Востока находится пока в стадии формирования.

Статья написана в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН "Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации" (координатор Программы академик А.И. Ханчук). Картосхемы выполнены научным сотрудником ИЭИ ДВО РАН В.Д. Хижняком.