Методологический подход в оценке экологического состояния водотоков дельты р. Волги

Автор: Даирова Д.С., Зинченко Т.Д.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.19, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведена сравнительная оценка качества воды с использованием интегральных индексов и традиционных методов на примере детального анализа качества воды и экологического состояния Белинского канала, являющегося одним из основных магистральных рыбоходных каналов дельты р. Волги; показана необходимость модификации интегральных индексов с учетом региональных химических и биологических показателей.

Экосистема, дельта р. волги, мониторинг, методологический подход, качество воды, макрозообентос

Короткий адрес: https://sciup.org/148314831

IDR: 148314831 | УДК: 577.472:591.553

Текст научной статьи Методологический подход в оценке экологического состояния водотоков дельты р. Волги

В системе мониторинга последствий антропогенного загрязнения водной среды большое место занимает анализ биологической структуры сообществ, позволяющий оценить состояние водоема с помощью разнообразных методов биоиндикации. В отличие от гидрофизических и гидрохимических методов, позволяющих судить преимущественно об интенсивности антропогенной нагрузки, биологический метод дает возможность судить о последствиях этих воздействий, о степени нарушения «нормального» состояния экосистем. При этом важную роль отводят исследованиям реакции на загрязнение донных сообществ, поскольку их результаты позволяют интегрально оценить степень воздействия неблагоприятных внешних факторов на биоту (Маркушин, 1974; Межов, 1986; Балушкина, 2002; Макеев, Шитиков и др., 2004).

Донные беспозвоночные и их сообщества, благодаря особенностям их экологии, могут служить объективными показателями изменений внешней среды, в том числе и антропогенного характера. Они удовлетворяют многим требованиям к биоиндикаторам, среди которых повсеместная встречаемость, достаточно высокая численность, относительно крупные размеры, удобство сбора и обработки, сочетание приуроченности к определенному биотопу с определенной подвижностью, достаточно продолжительный срок жизни, чтобы аккумулировать загрязняющие вещества за длительный период (Хокс, 12977; Финогенова, Алимов, 1976; Тарасов, 1990; Баканов, Козловская, 2000; Зинченко, Головатюк, 2000; Балушкина, 2002; Щербина, 2002; Домбровский, 2003; Семенченко, 2004; Шитиков и др., 2004).

Макрозообентос как один из компонентов гидробиоценозов используется нами для оценки экологического состояния водотоков и водоемов дельты р. Волги.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для оценки качества воды были использованы традиционные индексы : индекс сапробности Панле-Букка в модификации Сладечека с использованием региональных индексов для отдельных видов организмов (1); Биотический индекс Вуди-висса с использованием модификации Б.М. Насибулиной (2); индекс Гуднайта-Уитлея (3); индекс видового разнообразия Шеннона (4); интегральный индекс экологического состояния водных экосистем ИИЭС, рассчитанный по биологическим показателям (5), интегральный показатель IP (6).

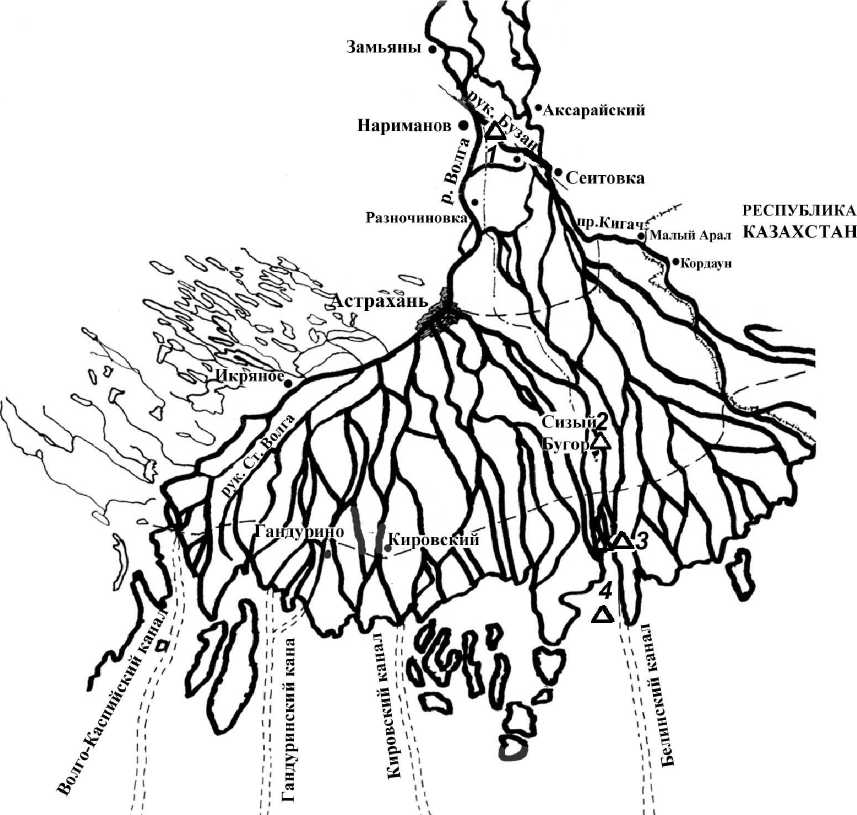

Сравнительная оценка качества воды с использованием интегральных индексов и традиционных методов осуществлялась в течение вегетационного сезона на примере детального анализа качества воды и экологического состояния Белинского канала. За основу были взяты такие индексы, как ИИЭС (интегральный индекс экологического состояния), IP (интегральный показатель), ИГ.-У. (индекс Гуднайта-Уитлея), БИ (Биотический индекс Вудивисса в модификации Б.М. Насибулиной (1995) и S (индекс сапробности), которые были рассчитаны для каждой станции отбора проб (верхнее течение рукава Бузан, «Сизый Бугор», «7-я Огневка», «12-я Огневка», русло, левое и правое забровочные пространства). Расположение Белинского канала в системе дельты р. Волги показано на рисунке.

Белинский канал является одним из крупнейших магистральных каналов-рыбоходов в дельте р. Волги (общая протяженность Белинского канала - 110 км). Каналы-рыбоходы, поддерживаемые дноуглубительными работами, сохраняют в сочетании с Волго-Каспийским каналом основную функцию по обеспечению связи между речной системой и морем, и тем самым - анадромных миграций рыб (Катунин, 2002). Белинский канал представлен подсистемой Шага-Бушмы и Таловой (система рукава Бузан). Рукав Бузан, является самой крупной русловой системой дельты р. Волги, он служит границей между районом восточных ильменей и центральным районом дельты. Водами рукава Бузан питаются ильмени восточной части дельты. Непосредственно после своего отделения, примерно на протяжении 12 км, он направлен с запада на восток, затем поворачивает на юго-восток и в дальнейшем сохраняет это направление до впадения в море. Бузан является крайним восточным рукавом, самым мощным по объему стока, имеет наибольшую длину из всех рукавов дельты (Байдин и др., 1956). В настоящее время на долю системы Бу-зана в зависимости от водности реки приходится около 33-38% стока р. Волги. В данной системе можно выделить два основных магистральных направления стока : западное (Шмагина - Шага - Бушма - Белинский банк) и центральное (Бузан у с. Красный Яр - пос. Володарский - с. Бакушево). По западному направлению поступает ~ 1/3, по центральному - свыше 1/2 стока Бузана (Полонский, 1995).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для сравнительного анализа индексов была проведена оценка качества воды в течение вегетационного сезона. Показатели ИИЭС, рассчитанные по биологическим показателям (ИБС) изменялись от 1,4 до 3,0 в апреле; от 1,5 до 2,3 - в июне; от 1,5 до 3,0 – в сентябре, что согласно градации этого индекса соответствует зонам экологического кризиса и экологического бедствия (таблица) в соответствии с нормативными документами (Критерии…, 1994). Зона экологического бедствия установлена в апреле для района 12-й Огневки (левое забровочное пространство), в июне и сентябре для этого же участка – на правом и левом забровочном пространстве. Экологическое состояние всех остальных участков Белинского канала характеризуется по ИИЭС как «экологический кризис». Наиболее высокие показатели ИИЭС (2,8-3,0) характерны во все периоды для верхнего течения рукава Бузан и станции, расположенной в районе с. Сизый Бугор.

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб Белинского канала :

1 – верхнее течение рукава Бузан, 2 – ст. «Сизый Бугор»,

3 – ст. «7-я Огневка», 4 – ст. «12-я Огневка»

Показатели ИИЭС, рассчитанные по биологическим (ИБС) и гидрохимическим (ИХС) показателям в течение всего исследуемого периода находились в пре- делах 2,2-3,0, что характеризует все станции Белинского канала как зоны экологического кризиса. При оценке качества воды по другим показателям, как это видно из табл. 1, классы качества воды на всех станциях Белинского канала были в пределах III и IV класса. Особенно показательны значения биотического индекса и индекса сапробности, которые согласуются с результатами расчета ИИЭС с учетом биологических и химических показателей. Напомним, что в расчет химических показателей нами были заложены не показатели ХПК, как это предлагается при расчете ИИЭС, а концентрации нефтепродуктов. В результате были получены адекватные результаты расчета ИИЭС для станций Белинского канала с учетом приоритетных загрязняющих компонентов.

По результатам расчета индекса IP все участки характеризуются как «умеренно загрязненные» и «загрязненные» (табл.). Сходство показателей двух этих интегральных индексов заключается в том, что на непрерывной шкале индекса IP наиболее чистые участки со значениями 156,75 – 158,70 характерны для верхних участков канала.

Значения Биотического индекса (БИ) в апреле по исследуемым станциям Белинского канала соответствовали 6 баллам (табл.). Качество воды участков оценивалось как «загрязненное» (IV класс чистоты вод). Летом значения БИ также соответствовали IV классу. Наибольший диапазон колебаний - от 8 до 3 баллов отмечался в сентябре, что характеризовало участки как «умеренно загрязненные» и «грязные» (III-V класс). Значение БИ, равное 3 (V класс) характерно для наиболее загрязненного участка 12-й Огневки (левое забровочное пространство), что соответствует зоне экологического бедствия при расчетах по ИИЭС с учетом биологических показателей.

Индекс сапробности Пантле-Букка, рассчитанный по численности видов характеризовал участки водотока в течение всего сезона как «загрязненные» (IV класс), за исключением станций – исток рукава Бузан и 12-я Огневка (левое и правое забровочное пространство) в апреле, где характеристика воды, оцениваемая по сапробности соответствовала β-мезосапробной зоне, тогда как по индексам ИИЭС и БИ участок был загрязненным. Следует констатировать, что значения используемых индексов практически не меняются в течение сезонов исследований.

Таблица

Сравнительная оценка качества воды Белинского канала с использованием различных интегральных индексов (ИИЭС, IP) и традиционных методов (И Г.-У., БИ, S)

|

Стан ции |

ИБ С/ И ИЭ С |

Категория водоема |

IP |

Класс качества вод |

И Г.- У. |

Класс качества вод |

БИ |

Класс качества вод |

S |

Класс качества вод |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

Апрель

|

Верхнее течение рукава Бузан |

# # ■О 00 ri |

Зона эко-логического кризиса/ Зона эко-логического кризиса |

1 |

- |

1 |

- |

6 |

Загрязненные (IV) |

о> СП сч |

Умеренно загрязненные (III) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

«Сизый Бугор» |

О СП О СП |

Зона экологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

О ос" мп |

Умеренно загрязненные |

МП 04 |

Очень чистые (I) |

6 |

Загрязненные (IV) |

о сч |

Загрязненные (IV) |

|

«7-я Огневка» |

ОО ri МП ri |

Зонаэкологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

МП мп |

Умеренно загрязненные |

о in |

Очень чистые (I) |

6 |

Загрязненные (IV) |

сч |

Загрязненные (IV) |

|

«12-я Огневка», русло |

Q сч |

Зонаэкологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

m О o' о |

Умеренно загрязненные |

ОО гч се |

Умеренно загрязненные (III) |

6 |

Загрязненные (IV) |

сч |

Загрязненные (IV) |

|

«12-я Огневка», правое забро-воч-ное простран-ство |

Q сЗ сч |

Зонаэкологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

- |

- |

6 |

Загрязненные (IV) |

ш 1П of |

Загрязненные (IV) |

||

|

«12-я Огневка», левое за-бровоч-ное простран-ство |

СП ri |

Зонаэкологического бедствия/ Зона экологического кризиса |

1 |

- |

1 |

- |

6 |

Загрязненные (IV) |

СП ri |

Умеренно загрязненные (III) |

Июнь

|

Верхнее течение рукава Бузан |

СП ri МП |

Зона экологического бедствия/ Зона экологического кризиса |

- |

чо И о ОО |

Очень грязные (VI) |

6 |

Загрязненные (IV) |

сч |

Загрязненные (IV) |

|

|

«Сизый Бугор» |

in of о cf |

Зонаэкологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

- |

СП оо ОО |

Очень грязные (VI) |

6 |

Загрязненные (IV) |

CD СП |

Загрязненные (IV) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

«7-я Огневка» |

Q |

Зона экологического бедствия/ Зона экологического кризиса |

- |

СП О\ |

Очень грязные (VI) |

6 |

Загрязненные (IV) |

1П ОО ri |

Загрязненные (IV) |

|

|

«12-я Огневка», русло |

Q m сч |

Зонаэкологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

ОО in (М |

Загрязненные |

СП СП о |

Очень грязные (VI) |

4 |

Загрязненные (IV) |

сч оо сч |

Загрязненные (IV) |

|

«12-я Огневка», правое забро-вочное простран-ство |

ri ОО |

Зонаэкологического бедствия/ Зона экологического кризиса |

Ш in ГЧ |

Загрязненные |

ш о |

Очень грязные (VI) |

4 |

Загрязненные (IV) |

£ ri |

Загрязненные (IV) |

|

«12-я Огневка», левое за-бровоч-ное простран-ство |

Зонаэкологического бедствия/ Зона экологического кризиса |

1П СП |

Загрязненные |

о |

Очень грязные (VI) |

6 |

Загрязненные (IV) |

СП 00 ri |

Загрязненные (IV) |

Сен тябрь

|

Верхнее течение рукава Бузан |

in Q сЗ d |

Зона экологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

- |

сп ос" о |

Очень грязные (VI) |

4 |

Загрязненные (IV) |

00 00 ri |

Загрязненные (IV) |

|

|

«Сизый Бугор» |

о СП |

Зонаэкологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

о? чо |

Умеренно загрязненные |

ш о |

Грязные (V) |

7 |

Умеренно загрязненные (III) |

£ ri |

Загрязненные (IV) |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

«7-я Огневка» |

СО Q ОО |

Зона экологического бедствия/ Зона экологического кризиса |

Э о |

Умеренно загрязненные |

io 1П |

Загрязненные (IV) |

6 |

Загрязненные (IV) |

СП io Ср |

Загрязненные (IV) |

|

«12-я Огневка», русло |

SO ср СП Ср |

Зонаэкологического кризиса/ Зонаэко-логического кризиса |

Ш in О (М |

Загрязненные |

Ш СП ОО |

Очень грязные (VI) |

8 |

Умеренно загрязненные (III) |

СП io Ср |

Загрязненные (IV) |

|

«12-я Огневка», правое забро-вочное простран-ство |

СО Q ОО |

Зонаэкологического бедствия/ Зона экологического кризиса |

ОО о |

Умеренно загрязненные |

m o' |

Очень чистые (I) |

4 |

Загрязненные (IV) |

ci Ср |

Загрязненные (IV) |

|

«12-я Огневка», левое за-бровоч-ное простран-ство |

С4 ср 1П |

Зонаэкологического бедствия/ Зона экологического кризиса |

1 |

- |

cP о |

Очень грязные (VI) |

3 |

Грязные (V) |

OS Ср |

Загрязненные (IV) |

Примечание: * - ИИЭС, рассчитанный по биологическим показателям, ** - ИИЭС, рассчитанный по биологическим и гидрохимическим показателям;- прочерк означает отсутствие олигохет при расчете индекса Гуднайта-Уитлея и отсутствие хирономид при расчете интегрального индекса IP.

Применение индекса Гуднайта-Уитлея (ИГ.-У.) в силу его ограниченных возможностей (Маркушин, 1974; Шитиков, и др., 2004) не является объективным показателем качества воды в отсутствие применения комплекса интегральных или иных современных методов (табл.).

Таким образом, сравнительная оценка качества воды Белинского канала с использованием различных количественных методов показала необходимость и возможность модификации интегральных индексов (ИИЭС, IP) с учетом введения в расчеты приоритетных региональных загрязняющих компонентов. Поэтому при оценке степени загрязнения (оценке качества воды) водотоков по показателям донных сообществ необходимо учитывать неоднородность экологических (гидрологических, гидрохимических) условий, определяющих состав и степень развития донных сообществ.

Анализ результатов мониторинга, показывает необходимость перевода научных данных в управленческие решения по оценке экологического состояния и качества водных ресурсов. Подход, основанный на интегральном анализе биологических и экологических данных, позволяет существенно облегчить их использование в системе управления (Семенченко, 2004). Согласно Рамочной водной директиве Европейского союза (Boon, 2000; Buffagni. et al. 2001; Davies, 2001; Rabeni, Wang, 2001; Carignan, Villard, 2002; Chessman, 2002) в ближайшем будущем должны быть разработаны и вступить в силу мониторинговые программы, которые будут являться основой для управления водными ресурсами. При этом основная цель Директивы – достижение унифицированного экологического статуса для всех водных систем. Очевидно, что для выявления экологического состояния водных ресурсов, биологическая составляющая, основанная на данных о сообществах водных организмов, является решающей (Макрушин, 1974; Тарасов, 1990; Зинченко, Головатюк, 2000; Балушкина, 2002; Шитиков и др., 2004).

Список литературы Методологический подход в оценке экологического состояния водотоков дельты р. Волги

- Байдин С.С., Линберг Ф. Н., Самойлов И.В. Гидрология дельты Волги // Л.: Гидрометеоиздат, 1956. 204 с.

- Баканов А.И., Козловская В.И. Роль деятельности человека в изменении биоразнообразия бентоса верхневолжских водохранилищ // Изучение и охрана разнообразия фауны, флоры основных экосистем Евразии: Материалы Международной конференции, г. Москва, 21-23 апреля 1999 г. Под ред. Павлова Д.С., Шатуновского М.И. М., 2000. С. 24-27.

- Балушкина Е.В. Структура сообществ донных животных и оценка экологического состояния р. Ижоры: оценка качества вод р. Ижоры по структурным характеристикам донных животных в разные годы // Биология внутренних вод. 2002. № 4. С. 61-68.

- Домбровский К.О. Влияние антропогенного загрязнения на макрозообентос верховья Каховского водохранилища // Гидробиол. журнал. 2003. Т. 39. № 2. С. 97-102.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Изменение состояния бентоса малых рек бассейна Средней Волги // Изв. Самар. НЦ РАН. 2000. Т. 2. № 2 (4). С. 257-267.