Методология и категории исследования депозитарных, биогеоценотических, экологических и сервисных функций почв

Автор: Иванов А.Л.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 80, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается методология, структура и основные категории фундаментальных исследований программы Президиума РАН по приоритетному направлению “Депозитарные функции, технологии индикации состояния и рисков деградации почв России в системе ландшафтного планирования и рационального природопользования”. Проведение исследований предусмотрено по пяти проектам: цифровая дистанционная инвентаризация и мониторинг пахотных почв; трансформация, эволюция и деградация почв в условиях агрогенеза и глобальных изменений климата; депозитарные и экологические функции почв в агроландшафтах; оптимизация использования почвенных ресурсов; анализ показателя почвенного микробиома в процессах связанных с почвообразованием, трансформацией органического вещества и тонкой регуляцией вегетационного процесса. Теоретической основой программы являются созданные ранее типология и система агроэкологической оценки земель, методология и проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия, теория создания и функционирования растительно-микробных ассоциаций, методика таксономической идентификации структуры более 100 почвенных микробиомов, развитие теории об экологических функциях почв. Методология программы отличается от предыдущих подходов тем, что исследование функций (групп функций) почв проводится на основе статического и динамического описания процессов энергомассообмена, на глобальном биосферном уровнях, с оценкой оказания услуг почвы предоставляемых социуму. Разработана блок-схема научных исследований и методы. На депозитарном уровне применяются эмпирический анализ, физическое моделирование, имитация пространства состояний и т.д. Биоценотические функции описываются на основе изучения циклов трансформации, мониторинга, метагеномной индикации, зондирования, цифровой инвентаризации и других современных технологий. Выделены объекты, категории, основные тренды трансформации, эволюции и деградации почв; приемы адаптации, управления и регулирования; главные ожидаемые научные и прикладные результаты комплексного исследования.

Цифровая инвентаризация, мониторинг, пахотные почвы, деградация почв, изменений климата, агроландшафт, почвенные ресурсы, микробиом, органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/14313628

IDR: 14313628 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Методология и категории исследования депозитарных, биогеоценотических, экологических и сервисных функций почв

Программа фундаментальных исследований, разработанная Почвенным институтом им. В.В. Докучаева и Всероссийским НИИ сельскохозяйственной микробиологии, утверждена в перечне программ Президиума Российской академии наук по отраслям и направлениям науки по приоритетным направлениям (Постановление президиума РАН № 10115-54 от 3 февраля 2015 г.)

Программа соответствует положениям “Прогноза научнотехнического развития Российской Федерации до 2030 года” предполагает необходимость развития новых подходов к экологическому мониторингу природных сред, оценке состояния и динамики ресурсов агроландшафтов, модельному описанию биогеохимических потоков, энерго- и массопереноса, возможной дополнительной мобилизации потенциала плодородия почв, увеличения коэффициента использования промышленных удобрений, повышения биопродуктивности, предотвращения деградации почв, в том числе, латентных ее проявлений.

Изучение почв России с позиций оценки их депозитарных, агроэкологических и сервисных функций, охраны, рационального использования и обеспечения продовольственной безопасности, важнейшая задача, требующая междисциплинарных интеллектуальных усилий. К тому же эколого-экономическое единство современного землепользования на биосферных принципах, предусматривает эффективное управление метаболизмом растений минеральным и водно-воздушным режимами почв, комплексного и оперативного прогноза и экспресс-анализа климатических, почвенных показателей, физиологических и агроэкологических требований растений для оптимально заданного уровня биопродуктивности агроландшафтов. Исследования имеют большое значение для решения обширного круга вопросов, связанных с развитием систем экологического мониторинга, диагностики состояния природных и антропогенных систем, повышением агроэкологического уровня земледелия, биосферного природопользования.

Научно-исследовательскими учреждениями земледельческого и мелиоративного профиля отделения сельскохозяйственных наук РАН (ранее объединенных в структуре Россельхозака-демии) в течение последнего десятилетия разрабатывалась и координировалась программа научных исследований по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. В результате были разработаны типология и система агроэкологической оценки земель, методология проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия, подготовлены соответствующие методические руководства, разработаны инновационные проекты адаптивноландшафтного земледелия и агротехнологий для ряда сельскохозяйственных предприятий и регионов. В результате сложились необходимые научные предпосылки, приоритеты и научный задел для дальнейшего развития этого направления. Отечественный и международный приоритеты защищены и бесспорны, они полностью соответствуют мировым тенденциям биосферного природопользования.

В то же время велись исследования в области метагенома почв. Сформирована и постоянно пополняется коллекция почвенных образцов (разных типов почв, степени нарушенности, с разным характером использования) для анализа почвенного микробиома. Создана и обработана оригинальная методика получения высокоочищенных ДНК из почвы, освоены методики конструирования оптимального набора мультикомплексных fusion-праймеров, позволяющих проводить одновременный анализ 20 почвенных образцов, с выходом около 3–3.5 тыс. нуклеотидных последовательностей на образец, анализа почвенной микробиоты, с использованием полимеразной цепной реакции, с детекцией в реальном времени и таксономическим анализом сложных микробных сообществ.

К настоящему моменту имеются данные о таксономической структуре более чем 100 почвенных микробиомов, проведены эксперименты по анализу и возможности использования информации о почвенной микробиоте как индикатору состояния почв и их функций. Подобная информация по почвам страны получена впервые.

Имеющиеся наработки в области метагенома почв свидетельствуют о возможности использования этой информации в качестве интегрального показателя качества почв и их функционирования, а также перспективности применения достижений этого направления почвоведения для дальнейшего развития подходов адаптивно-ландшафтного земледелия и ландшафтного планирования в целом.

Предпосылками для проведения исследований подобного рода в России являются наличие авторитетных классических школ почвоведения, десятков стационарных опытов и широкого разнообразия почв, находящихся в различном агроэкологическом состоянии. Результаты выполнения данного проекта могут существенно обогатить мировую науку как качественно новыми фундаментальными знаниями, так и инновационными практическими решениями, которые в силу их универсальности могут быть использованы в разных отраслях народного хозяйства.

Отличительной особенностью предлагаемого подхода является изучение функций (групп функций) почв с позицией статической оценки и описания их динамики на микропроцессном (энер-гомассообмен) и биосферном уровнях, производимой работы и сервиса (услуг) предоставляемой почвой социуму, взамен традиционно принятому пониманию функции как роли, значению и т.п.

Последнее направление в мировой науке о почвах, с явно выраженной прагматикой, с разной степенью успеха развивается особенно интенсивно (Одум, 1959; Лархер, 1978; Groot, 1992). Между тем отечественная научная школа в почвоведении (Вернадский, 1940; Ковда, 1975; Добровольский, Никитин, 1990 и др.) и теоретический задел в научном земледелии (Кирюшин, 2011; Тихонович, 2006, Иванов и др., 2012 и др.) позволяют решить проблему адаптировано к современному социальноэкономическому пространству и природно-климатическим изменениям, фундаментальнее и более ориентированнее для прикладного использования.

Программа включает пять самостоятельных проектов:

– цифровая дистанционная инвентаризация и мониторинг пахотных почв России;

– трансформация, эволюция и деградация почв в условиях агрогенеза и глобальных изменений климата;

– депозитарные и экологические функции почв в агроландшафтах;

– оптимизация использования почвенных ресурсов;

– анализ показателей почвенного микробиома в процессах, связанных с почвообразованием, трансформацией органического вещества и тонкой регуляцией вегетационного процесса.

В краткосрочной перспективе предусмотрено создание интеллектуальной экспертной системы, пространственной базы данных депозитарных функций почв, агроландшафтов и почвенного микробиома. Важным является использование современных био-информационных средств, физико-технического базиса и программных пакетов для описания функций и процессов, структурно-функциональной организации почвенного ценоза, оценка агроэкологического состояния почв, разработка системы индикаторов экологической устойчивости агроландшафтов, в том числе с учетом микробиотических и генетических резервов почвенного микробиома для определения нормативов допустимой нагрузки и обеспечения эффективности затрат.

Не менее важным представляется развитие методов и системы проектирования агроландшафтов и их инфраструктуры на принципах функциональной поляризации и формирования экологического каркаса территории, с учетом опыта адаптивноландшафтного землепользования в России.

В общем виде их осуществление предполагается в рамках следующих направлений:

– депозитарные и экологические функции почв в агроландшафтах: статика и динамика (оценка влияния сельскохозяйственной деятельности человека и глобальных климатических изменений на состояние почв, направленность элементарных почвенных процессов и регулирование агробиохимических циклов биофильных (в первую очередь фосфора и азота) элементов в экосистемах; миграция микроэлементов, баланс углерода – критерий оценки состояния агроэкосистем; качественный состав органического вещества почвы и микробного сообщества как показатель почвенного плодородия и здоровья экосистем;

– русский чернозем – основное богатство России – состояние и прогноз его изменений под воздействием природных и антропогенных факторов);

– рациональное использование почвенного покрова (агроэкологическая оценка состояния почвенного покрова; адаптивноландшафтные системы земледелия как технология предотвращения деградации почв, воспроизводства их плодородия, повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий и обеспечения продовольственной безопасности России; моделирование рисков деградации, эффективный мониторинг сельскохозяйственных земель).

Практическое использование предлагаемых теоретических и методологических принципов и подходов, а также эмпирического обобщения ожидаемых экспериментальных результатов исследований расширит возможности устранения ряда важнейших противоречий между экологизацией и интенсификацией сельскохозяйственного производства при реализации задач обеспечения продовольственной безопасности России, создания научной основы для разработки основных направлений эколого-сельскохозяйственной политики и рационального использования сельскохозяйственных земель России, совершенствования системы предотвращения деградации почв как составной части адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Это позволит значительно повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий и будет способствовать устранению зависимости России от поставок импортной сельскохозяйственной продукции, общему оздоровлению экологической обстановки и созданию безопасных условий жизни населения нашей страны.

Внедрение разработанных технологий расширит возможность коренной реконструкции в системе планирования сельскохозяйственного использования земель.

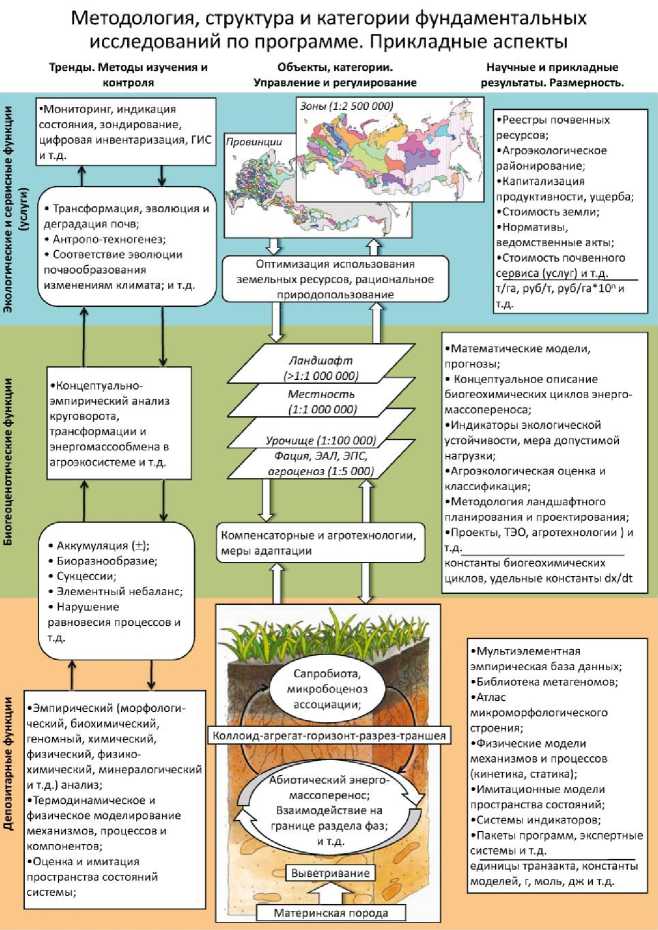

Методология исследований по программе представлена в концептуальной блок-схеме (рисунок).

На основе работы Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина (1990), биогеноценотические и глобальные функции почв (педосферы) структурированы в три большие группы: депозитарные, биогеоценотические, экологические и сервисные (услуги). Выделение в перечне первой и последней групп представляется принципиально важным, с учетом принятого выше понимания функций почв.

В соответствии с этим выделяются объекты и категории исследования. Становится, возможным их масштабирование, определение размеров, размерностей, а также приемов и методов прак-

Провинции

Коллоид-агрегат-горизонт-разрез-траншея

| Выветр1

Сапробиота, микробоценоз ассоциации;

Абиотический энерго-массоперенос; Взаимодействие на границе раздела фаз; И Т.Д.

Методология, структура и категории фундаментальных исследований по программе. Прикладные аспекты

Тренды. Методы изучения и контроля

Объекты, категории.

Управление и регулирование

Научные и прикладные результаты. Размерность.

Зоны (1:2 500 000)

1£

| Материнская порода |

•Концептуальноэмпирический анализ круговорота, трансформации и энергомассообмена в агроэкосистеме и т.д.

Компенсаторные и агротехнологии, меры адаптации

•Эмпирический (морфологический, биохимический, геномный, химический, физический, физикохимический, минералогический и т.д.) анализ;

■Термодинамическое и физическое моделирование механизмов, процессов и компонентов;

•Оценка и имитация пространства состояний системы;

• Аккумуляция (±);

• Биоразнообразие;

• Сукцессии;

• Элементный небаланс;

• Нарушение равновесия процессов и т.Д.

• Реестры почвенных ресурсов;

•Агроэкологическое районирование;

•Капитализация продуктивности, ущерба;

•Стоимость земли;

• Нормативы, ведомственные акты;

•Стоимость почвенного с ервиса (услуг) и т.д. т/га, руб/т, руб/га*1О" и т.д.

•Мониторинг, индикация состояния, зондирование, цифровая инвентаризация, ГИС И Т.д.

ЗЕ

Оптимизация использования земельных ресурсов, рациональное ______ природопользование ______

• Трансформация, эволюция и деградация почв;

• Антропо-техногенез;

• Соответствие эволюции почвообразования изменениям климата; и т.д.

• Математические модели, прогнозы;

• Концептуальное описание биогеохимических циклов энерго-массопереноса;

•Индикаторы экологической устойчивости, мера допустимой нагрузки;

•Агроэкологическая оценка и классификация;

■ Методология ландшафтного планирования и проектирования;

■Проекты, ТЭО, агротехнологии ) и т.Д.____________________________________ константы биогеохимических циклов, удельные константы dx/dt

• Мультиэлементная эмпирическая база данных;

• Библиотека мета геномов;

микроморфологического строения;

•Физические модели механизмов и процессов (кинетика, статика);

• Имитационные модели пространства состояний;

•Системы индикаторов;

•Пакеты программ, экспертные системы и т.д.

единицы транзакта, константы моделей, г, моль, дж и т.д.

Урочище (1:100 ООО), Фация, ЭАЛ, ЭПС, агроценоз (1:5 000),

Ландшафт (>1:1 ООО 000)

Местность (1:1 000 000)

тического управления и регулирования: от компенсаторных и агротехнологий, мер адаптации к уровню интенсификации и природоклиматическим метаморфозам до оптимизации использования земельных ресурсов агроландшафтов и рационального природопользования в целом. Таксономическая иерархия в этом случае также соблюдается.

Методы изучения и контроля, соотнесенные с выделенными группами функций, ранжируются следующим образом. На депозитарном уровне используются:

-

– эмпирический (морфологический, биохимический, геномный, химический, физический, физико-химический, минералогический и т.д.) анализ;

-

– термодинамическое и физическое моделирование механизмов, процессов и компонентов;

-

– оценка и имитация пространства состояний системы.

Для характеристики биоценотических функций необходимы: концептуально-эмпирический анализ круговоротов, трансформации, энергомассообмена в агроэкосистеме; описание экологических и сервисных функций (услуг); мониторинг, индикация состояния, зондирование, цифровая инвентаризация, ГИС и т.д.

Изучаемые тренды также различаются. На первом уровне это аккумуляция, биоразнообразия и сукцессии, элементный небаланс, нарушение равновесия и т.д. На более высоком уровне иерархии – трансформация, эволюция и деградация почв, антропотехногенез, соответствие эволюции почвообразования изменениям климата и т.д.

Принципиальным является научная и прикладная интерпретация, а также конкретные размерности на том или ином уровне изучаемых групп почв.

Программа междисциплинарная. В реализации ее примут участие, кроме Почвенного института им. В.В. Докучаева и Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии, творческие коллективы из ученых Агрофизического института им. А.Ф. Иоффе, НИИСХ Центрально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева, Белгородский НИИСХ, Курский НИИ АПП и вновь созданной совместной лаборатории по оценке экономической деградации почв МГУ им. М.В. Ломоносова.

Материалы представлены на интернет-сайте Почвенного института им. В.В. Докучаева ( http://esoil.ru ), доступны для обсуждения, но уже сейчас понятно что, программа будет положена в качестве приоритетной в планах научных исследований на пер-спективу 1 .

Список литературы Методология и категории исследования депозитарных, биогеоценотических, экологических и сервисных функций почв

- Вернадский В.И. Биогеохимические очерки. М.: Изд-во АН СССР, 1940. 250 с.

- Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах. Экологическое значение почв. М.: Наука, 1990. 262 с.

- Иванов А.Л., Сычев В.Г., Державин Л.М. и др. Агробиогеохимический цикл фосфора. М., 2012. 513 с.

- Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. М.: КолосС, 2011. 445 с.

- Ковда В.А. Биохимические циклы в природе и их нарушение человеком. М.: Наука, 1975. 73 с.

- Лархер В. Экология растений. М.: Мир, 1978. 185 с.

- Тихонович И.А. Теоретические основы и практические возможности экологизации сельскохозяйственного производства на основе растительно-микробного взаимодействия//Проблемы интенсификации и экологизации земледелия России. М.: Россельхозакадемия, 2006. С. 55-77.

- Odum E.P. Fundamentals of ecology. 2 Ayfl. Sounders Comp, Philadelphia-London, 1959.

- Groot R.S. Function of nature. Wolters-Noordhoff, 1992. 316 p.