Методология и результаты исследования периферического кровотока в сеансах гравитационной терапии

Автор: Акулов Владислав Алексеевич, Макаров Игорь Валерьевич, Сидоров Александр Юрьевич, Лопухов Евгений Сергеевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Механика и машиностроение

Статья в выпуске: 6-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Разработана методология сравнительных клинических исследований периферического кровотока в условиях земной и искусственной гравитации; описана беспроводная система динамического мониторирования лодыжечно-плечевого индекса. Приведены результаты исследований, предоставляющие значительный интерес для космической медицины и практического здравоохранения.

Искусственная гравитация, лодыжечно-плечевой индекс, периферический кровоток

Короткий адрес: https://sciup.org/148202513

IDR: 148202513 | УДК: 681.51.012:

Текст научной статьи Методология и результаты исследования периферического кровотока в сеансах гравитационной терапии

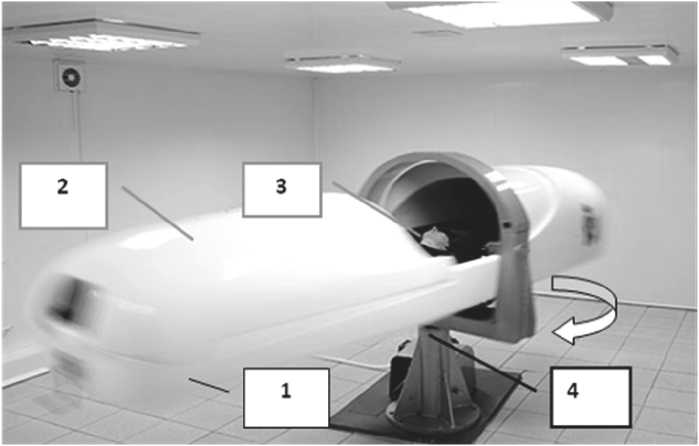

К числу новых медицинских технологий восстановительной медицины относится гравитационная терапия (ГТ). Под ГТ понимаются физиотерапевтические процедуры, заключающиеся в воздействии на организм человека управляемым центробежным ускорением, создаваемым короткорадиусной центрифугой (ЦКР). На рис. 1 представлена фотография ЦКР, которая применяется в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) при лечении заболеваний, связанных с нарушением периферического кровообращения, при лечении облитерирующих заболеваний нижних конечностей методом ГТ [1].

В результате гравитационного воздействия происходит перераспределение циркулирующей в организме крови с преимущественным ее депонированием в ногах. Это приводит к усилению и/или восстановлению кровообращения в конечностях, утраченное в связи с заболеваниями и длительным пребыванием в состоянии гипокинезии и гиподинамии.

В сеансах ГТ особую актуальность имеют задачи контроля динамики клинических проявлений и оценки полученных результатов [1]. В их числе, сравнительный анализ физиологических реакций системы кровообращения на моделируемую гравитацию. Как известно, к числу основных методов изучения регионарной гемодинамики нижних ко- Акулов Владислав Алексеевич, доктор технических наук, доцент кафедры космического машиностроения.

Лопухов Евгений Сергеевич, врач-хирург, аспирант кафедры хирургических болезней № 1.

нечностей относится ультразвуковая допплерография (УЗДГ). Она позволяет оценить не только качественные, но и количественные показатели [2]. Однако из-за наличия ряда факторов, существуют проблемы, связанные с интерпретацией и количественной оценкой допплерограмм. Так, например, амплитуда кривой (антеградной и ретроградной волн) зависит от положения датчика, угла его наклона относительно кровотока, глубины проникновения ультразвука в ткани, настройки режима усиления сигнала, фоновых помех, наложения венозных шумов и т.д. [3, 4].

В условиях ГТ указанные и им подобные факторы многократно усложняют процедуры УЗДГ, но, что особенно важно, существующие методики становятся недостаточными. Прежде всего, принятая в медицине “парная” схема обследования вида “врач – пациент” утрачивает работоспособность. Во вращающуюся среду, создаваемую ЦКР, может быть помещён только пациент. Таким образом, в сеансах ГТ возникает проблема создания и применения новых технологических схем оценки изменения регионарной перфузии в нижних конечностях.

В поисках выхода из создавшихся затруднений были проведены исследования, показавшие целесообразность оценки параметров периферического кровообращения по лодыжечно – плечевому индексу (ЛПИ). Во-первых, ЛПИ относится к объективным и чувствительным показателям окклюзирующего процесса и отражает степень функциональной недостаточности кровообращения конечности. Во-вторых, ЛПИ служит стандартом в эпидемиологических исследованиях, специальных сосудистых лабораториях и амбулаторной практике. В-третьих, ЛПИ может быть использован в качестве скрининг - метода оценки эффективности лечения, а также мониторирования течения заболевания перифери-

Рис. 1. Короткорадиусная центрифуга (ЦКР):

1 – ротор-горизонтальный стол; 2 – кабина пациента; 3 –пациент в позе «лёжа»; 4 – ось вращения

ческих артерий [3, 4].

Так же к числу нерешённых задач ГТ относится оценка адекватности ИСТ и естественной силы тяжести (ЕСТ, гравитация Земли). Речь идёт о количественной оценке сходства / различий ИСТ и ЕСТ с позиций моделирования параметров периферического кровообращения (ПК).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработка и апробация методологии сравнительного анализа параметров периферического кровообращения в нижних конечностях человека в сеансах гравитационной терапии и в условиях земной гравитации.

Задачи исследований:

-

1. Разработка методических основ сравнительных исследований периферического кровотока в условиях управляемой ИСТ и земной силы тяжести.

-

2. Разработка многоканальной, дистанционно управляемой системы измерения артериального давления, адаптированной к задачам ГТ и не требующей программирования.

-

3. Оценка достоверности энергетического критерия адекватности ИСТ и ЕСТ, примененного при исследованиях, по результатам сравнительного анализа ЛПИ.

-

4. Проверка гипотезы об эффекте локомоции в сеансах ГТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основные положения методики сравнительных исследований ПК в условиях управляемой ИСТ (ЦКР) и земной силы тяжести (задача 1), состоящей из девяти последовательно выполня- емых медико-технических процедур, представлены в табл. 1.

Существующие подходы к оценке адекватности ИСТ и ЕСТ по величине перегрузки на уровне стопы (+Gz) недостаточны для определения указанных режимов. В связи с этим, для оценки адекватности ИСТ и ЕСТ, а также при планировании экспериментов с определением индивидуализированных режимов гравитационной нагрузки был выбран 5 - критерий [5].

Методом компьютерного моделирования установлен ранее малоизученный эффект, возникающий в сеансах вращения человека на ЦКР и заключающийся в частичной имитации локомоции человека на поверхности Земли [6]. Если эффект существует, а для его подтверждения необходим соответствующий эксперимент, то имеется перспектива его целенаправленного применения, а это, в свою очередь, весьма значимо для космической и восстановительной медицины. Изложенные выше данные, а также многолетний положительный опыт ГТ послужили основанием для нижеследующей постановки задачи.

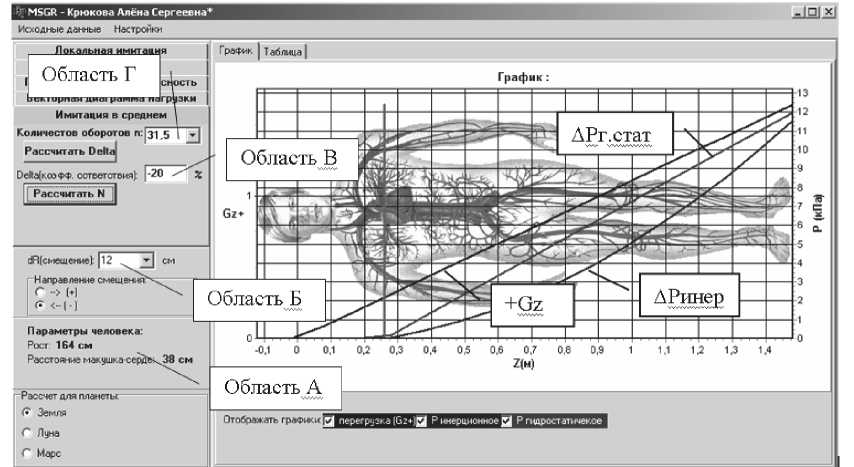

В качестве примера на рис. 2 приведён типовой экран компьютерной программы, применённой при планировании экспериментов (процедура 1, табл. 1). Управление программой отличается простотой и сводится к следующим действиям. Вводятся антропометрические данные пациента (область А) и его смещение относительно оси ЦКР в радиальном направлении (область Б). Вводится требуемый режим адекватности в %% относительно нормы, которая составляет 0 %. В приводимом на рис. 2 примере задан режим гипогравитации с интенсивностью, составляющей – 20% от номинальной величины (область В). После нажатия на кнопку “Рассчитать N” в окне, расположен-

Таблица 1. Основные медико-технические процедуры сравнительных исследований

|

№ |

Наименование процедуры |

Примечание |

|

1 |

Планирование экспериментов с пр ивлечением компьютерного моделирования. |

Определяются индивидуализированные режимы вращения, соответствующая имитации нормы (ортостаз), гипогравитации (нагрузка -20%), умеренная гипергравитация (+20%). |

|

2 |

Измерение ЛПИ при клиностатике. |

Оценка состояния пациента по существующим стандартам. Исключение патологии периферического кровообращения. |

|

3 |

Измерение ЛПИ при ортоста зе. |

Базо вая инфор мация для сравнительного анализа и оценки достоверности энергетического критерия адекватности. |

|

4 |

Десятиминутная степ-проба с измерением ЛПИ на 5-й мин и по её окончанию . |

Исход ная информация о проверке гипотезы об имитации локо моции в усло виях ИСТ. |

|

5 |

Сеанс ГТ № 1. Выход на режим по ниженной гравитационной нагрузки (20% от нормы). Измерение ЛПИ на 2-й и 8-й мин сеа нса. |

Реализация режима гипогравитации, определённого при планировании (пункт 1). Базо вая информация для оценки д остоверности критер ия адекватнос ти. |

|

6 |

Сеанс ГТ № 2. После отды ха, выход ЦКР на режим номинала (минимум отл ич ий по критерию адекватности). Измерение ЛПИ на 2-й и 8-й мин сеанс а. |

Режим номинала о пред еляется при выполнении процедуры 1. Базо вая информация для оценки достоверности критер ия адекватности. |

|

7 |

Сеанс ГТ № 3. Выход на режим умеренной гипергравитации (+20%). Измерение ЛПИ на 2-й и 8-й мин сеанс а. |

Режим опр еделяется при выполнении процедуры 1. Базовая информация для оценки до сто верности критерия адекватнос ти. |

|

8 |

Останов ЦКР. |

Завершение сеанса ГТ. |

|

9 |

Повторн ое измер ение ЛПИ при клиностатике. |

Оценка стабильности СК и оценка кумулятивного эффекта. |

ном в области Г выдаётся частота вращения, обеспечивающая выполнение поставленной задачи, причём индивидуальная для каждого из пациентов. В данном примере n = 31,5 об/мин.

Важной особенностью компьютерной модели является применение приёмов когнитивной графики. К ним относится автоматически масш- табируемая в соответствии с исходными данными (области А и Б) анатомическая схема пациента, которой отведена значительная часть экрана. Кроме того, выводятся автоматически масштабируемые графики, характеризующие состояние пациентов, в виде распределения по продольной координате (радиусу Z) гидростатического дав-

Рис. 2. Типовой экран компьютерной программы, применённой при планировании экспериментов

ления ( Л P г . стат ), являющегося эталоном (объектом моделирования), распределения инерционного давления, обусловленного вращением ( Л P инер ) и перегрузок ( + Gz ). Это создаёт значительные преимущества при разработке программ испытаний по сравнению с традиционным подходом, не оснащённым компьютерным моделированием. В частности, как следует из рис. 2, назначенный режим относится к гипогравитации, поскольку повышение периферического давления, обусловленного вращением ( Л P инер ), ниже гидростатического ( Л P г . стат ) на всём протяжении от сердца до стопы. Результаты моделирования выдаются как в графической форме (рис. 2) так и табличной. Шаг дискретизации выбирается по усмотрению пользователя. Предусмотрены две шкалы измерения давления – в мм. рт. ст. и в КПа.

Компьютерная модель прошла успешную апробацию на реальной информации в условиях крупного медицинского учреждения и показала свою эффективность как технического средства врача ГТ и средства обучения. В частности, более сорока студентов IV, V курсов освоили технологию планирования экспериментов в ГТ.

В соответствии с постановкой второй задачи была разработана система измерения (СИ) систолического артериального давления, состоящая из четырёх основных элементов: двух измерителей давления со встроенной памятью; радиопередатчика сигналов на включение измерителей (команда “Пуск”), не требующих программирования; приёмников сигналов и согласующих устройств (коммутаторов). На рис. 3 приведена фотография приборов СИ, применённых при исследовании периферического кровотока на ЦКР.

Кнопка “Пуск” и передатчик находятся на пульте управления (на рис. 3 не показаны).

В результате проведенного поиска и апробации ряда приборов в условиях ГТ в качестве измерителей давления были выбраны автоматические тонометры Omron M3 Expert, как наиболее полно удовлетворяющие предъявляемым требованиям.

Для дистанционного управления тонометрами была применена беспроводная система, состоящая из одного портативного передатчика, смонтированного в одном корпусе с кнопкой “Пуск”, и двумя приёмниками, настроенными на один канал. В целях сокращения изложения описание приёмников и коммутатора не приводим. Отметим, что она отличается простотой применения (не требуется программирования), высокой эффективностью и низкой стоимостью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработанная методика предусматривает трёхэтапное выполнение исследований (табл. 1). Первый этап состоит в выполнении процедур 1 – 4. На втором этапе выполняются три сеанса ГТ, отличающиеся величиной гравитационной нагрузки и двукратным измерением ЛПИ (процедуры 5 – 8). На третьем этапе (процедура 9) производится контрольное определение ЛПИ по сокращённому варианту. В исследованиях приняли участие 27 здоровых человек: 19 женщин и 8 мужчин. Средний возраст составил 21 год. ЛПИ рассчитывался по формуле (1).

Измерения ЛПИ лёжа в покое полностью соответствовали референcным значениям для здоровых лиц, что исключало у испытуемых возмож-

Рис. 3. Приборы СИ, применённые при исследовании периферического кровотока на ЦКР:

1 – тонометры; 2 – приёмники сигналов с встроенными коммутаторами и антеннами; 3 – манжета для измерения САД НК

ную скрытую патологию системы кровообращения, и в среднем составил 1,10 ± 0,06. При ортостазе ЛПИ возрастало до 1,51±0,22, что объясняется гидростатическим давлением столба крови, обусловленным действием земной гравитации.

В соответствии с процедурой 3 для оценки изменения регионарной гемодинамики в нижних конечностях при ходьбе выполнялись степ-пробы с измерением ЛПИ на пятой и десятой минуте. Были выявлены две группы пациентов. В первой группе в среднем значения ЛПИ практически не изменялись, по сравнению с ортостазом, и составили 1,42±0,36 на 5 й минуте и 1,54±0,32 к 10 – й минуте. Во второй группе испытуемых (14 человек из 27) происходило снижение АД в нижних конечностях, и соответственно ЛПИ, к 5 – й и особенно резко к 10 -й минуте, несмотря на то, что исследование проводилось на здоровых молодых добровольцах. Снижение ЛПИ, а, соответственно, и уменьшение регионарного кровотока в нижних конечностях при ходьбе, очевидно связано с уровнем физической подготовки испытуемых вследствие детренированности и низкой компенсаторной возможностью сердечно-сосудистой системы. У данных лиц значение ЛПИ к 5 – й минуте снижались до 1,34±0,36. У двух испытуемых к 10 минуте ходьбы ЛПИ снизился до 0,86±0,10, т. е. значительно, достигая нижней границы референсных значений.

При исследовании ЛПИ в условиях ГТ при трёх режимах вращения (см. процедуры 5 – 7) получены следующие результаты. В сеансах ГТ соответствующих гипогравитации ( 5 = - 20%) к 8-й минуте вращения ЛПИ достигал значений 1,34±0,54, что прогнозируемо ниже значений при ортостазе и степ-пробах. На второй минуте вращения в режиме моделирования земной гравитации (минимум отличий ИСТ и ЕСТ из числа возможных, процедура 6) ЛПИ составил в среднем 1,42±0,45. К восьмой минуте сеанса он предсказуемо повышался до 1,54±0,35. Важно отметить, что аналогичные величины ЛПИ были получены при степ-пробах. Это позволяет заключить, что в сеансах ГТ при номинальных режимах вращения в определённой мере моделируются параметры периферического кровотока, характерные для ходьбы, исключая усталость свойственную любым физическим нагрузкам. После остановки ЦКР происходило снижение ЛПИ до референсных значений 1,18±0,18, что сопоставимо с повышением ЛПИ при ортостазе.

Таким образом, в результате выполнения процедур по пунктам 1 – 6 предлагаемой методики (табл. 1) получено экспериментальное подтверждение гипотезы о существовании эффекта локомоции в сеансах ГТ, что имеет важное научно-практическое значение, как в восстановительной, так и космической медицине.

При исследованиях на режиме умеренной гипергравитации, интенсивность которой по критерию адекватности превышала земную на +20% (процедура 7), зарегистрировано повышение ЛПИ до 1,65±0,42 на 2-й минуте и до 1,84±0,41 на 8-й минуте. Как видно из сравнения, ЛПИ при данном режиме вращения ЦКР значительно выше, чем при номинальном режиме, ортостазе и ходьбе. Повышение АД в нижних конечностях происходило у всех испытуемых, вне зависимости от компенсаторных возможностей системы кровообращения и тренированности, и имело тенденцию к возрастанию по времени. Эти данные свидетельствуют о достоверности компьютерной модели по оценке адекватности ИСТ и ЕСТ по параметрам ПК. После завершения сеанса ЛПИ снижался до 1,10±0,07.

ВЫВОДЫ

-

1. Разработана методология сравнительного анализа параметров периферического кровообращения в сеансах гравитационной терапии и в условиях земной гравитации. Она предусматривает выполнение последовательности из девяти медико-технических процедур, из которых часть выполняется вне ЦКР, а часть на ЦКР в сеансах ГТ. Впервые на практике применены методы активного планирования сеансов ГТ с применением компьютерного моделирования.

-

2. Разработана многоканальная, дистанционно управляемая система измерения ЛПИ, позволяющая оценить состояние периферического кровотока у пациентов во время сеансов ГТ в произвольные моменты времени. Система отличается высокой эффективностью и простотой применения.

-

3. В ходе исследования подтверждена достоверность выбранного 5 - критерия адекватности, разработанного одним из соавторов данной статьи. Это позволяет применить его для повышения эффективности сеансов ГТ.

-

4. Получено подтверждение гипотезы об эффекте моделирования ходьбы в сеансах вращения человека на ЦКР, за исключением усталости, свойственной любым физическим нагрузкам. Этот результат имеет значение при лечении пациентов с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, он представляет интерес для космической медицины, прежде всего для подготовки и проведения экспериментов по моделированию гравитации Земли и Марса в условиях космических аппаратов с помощью ЦКР.

Список литературы Методология и результаты исследования периферического кровотока в сеансах гравитационной терапии

- Галкин Р.А., Макаров И.В. Гравитационная терапия в лечении больных облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей. Самара, 2006. 198с.

- Никитина Ю.М., Труханова А.И., Ультразвуковая доплеровская диагностика в клинике, Москва-Иваново, МИК, 2004.

- Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, М 1999.

- Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией (Российский согласительный документ). Часть 1. Периферические артерии. М.: Изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2010. -78с.

- Акулов В. А. Мехатронные системы генерации искусственной силы тяжести наземного и космического применения [под ред. Г. П. Аншакова]. М. Машиностроение. 2011. 161 с.