Методология оценки ходьбы для выявления усталостных и декомпенсаторных механизмов работы опорно-двигательной системы у больных коксартрозом

Автор: Королева С.В., Мулык А.С., Кравченко В.В., Акулаев А.А., Губин А.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 5 т.31, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Анализ походки является объективным инструментом оценки результатов лечения и функции костно-мышечной системы у пациентов с ортопедической патологией. Важным вопросом является запас прочности компенсаторных механизмов и появление усталостного компонента при повторных измерениях, который зависит от клинической ситуации. Цель работы — разработать методологию оценки ходьбы для выявления усталостных и декомпенсаторных механизмов опорно-двигательной системы у больных коксартрозом, в том числе при наличии эндопротеза тазобедренного сустава на контралатеральной конечности. Материалы и методы. В исследование включен 41 пациент с коксартрозом III–IV стадии по Kellgren – Lawrence. Параметры ходьбы оценивали с помощью тренажера «Стэдис-Стэп» и пяти инерциальных сенсоров «Нейросенс» (ООО «Нейрософт», Иваново, Россия), фиксирующих пространственно-временные и кинематические характеристики движений в пояснично-крестцовом отделе, тазобедренных и коленных суставах, синхронизированных с циклом шага. Пациенты разделены на две группы по протоколу оценки параметров ходьбы: группа 1 (n = 26) — три серии по две минуты с перерывом не менее 20 минут; группа 2 (n = 15) — три серии по две минуты без перерыва, всего — шесть минут. Результаты. Наличие отдыха не менее 20 минут достаточно для воспроизведения исходных параметров ходьбы. Параметры ходьбы (фаза максимального сгибания, период опоры и амплитуда движений) могут служить маркерами ранней диагностики усталостных и декомпенсаторных механизмов. Наличие эндопротеза тазобедренного сустава (ТБС) на контралатеральной стороне существенно влияет на параметры ходьбы. Обсуждение. Новые методы оценки ходьбы без перерывов позволяют выявлять особенности декомпенсации и усталостных процессов у пациентов с коксартрозом. Уменьшение амплитуды движений при кратковременной нагрузке свидетельствует о росте усталостных процессов даже за короткое время (шесть минут). Заключение. Разработанная методология позволяет выявлять усталостные и декомпенсаторные механизмы опорно-двигательной системы у пациентов с коксартрозом, в том числе при наличии эндопротеза ТБС, что способствует ранней диагностике и повышению эффективности мониторинга и реабилитации.

Анализ походки, декомпенсаторные реакции, усталость, коксартроз, методология, Стэдис

Короткий адрес: https://sciup.org/142246011

IDR: 142246011 | УДК: 616.728.2-007.248:612.766:159.944.4:004 | DOI: 10.18019/1028-4427-2025-31-5-614-624

Текст научной статьи Методология оценки ходьбы для выявления усталостных и декомпенсаторных механизмов работы опорно-двигательной системы у больных коксартрозом

Коксартроз представляет собой серьезную медико-социальную проблему, приводящую к стойким нарушениям ходьбы и значительному снижению качества жизни пациентов [1, 2]. В последние десятилетия отмечается устойчивый рост заболеваемости коксартрозом, что связано как с увеличением продолжительности жизни, так и с малоподвижным образом жизни [3]. Значительно расширяются показания к хирургическим методам лечения, количество которых неуклонно растет, что связано как с улучшением их безопасности, так и со спектром технических возможностей, влияющих на качество жизни и нейропсихологический статус пациентов [4, 5]. Прогрессивно возрастает число пациентов, нуждающихся в ревизионном эндопротезировании, прошедших первичное эндопротезирование 10-15 лет назад. При этом существующие подходы к диагностике, выбору оптимального момента для оперативного лечения и объективизации эффективности реабилитации данной категории больных остаются нестандартизированными. Анализ походки на сегодняшний день является одним из наиболее корректных и объективных инструментов для оценки результатов лечения и интегральной характеристикой функции и активности для больных ортопедического профиля [6, 7, 8].

Современные исследования убедительно демонстрируют, что мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с коксартрозом обеспечивает наиболее значимые клинические результаты [9, 10]. Однако его эффективность напрямую зависит от точности оценки индивидуальных компенсаторных возможностей опорно-двигательного аппарата и их воспроизводимости при многоцентровом муль-тидисциплинарном ведении каждого пациента. Особую сложность и в то же время востребованность представляет анализ биомеханических нарушений у больных коксартрозом с сочетанной патологией, особенно при наличии эндопротеза (ЭП) ТБС на контралатеральной конечности. Несмотря на имеющиеся публикации по анализу походки, клинические рекомендации (Объективная оценка функции ходьбы: клинические рекомендации. и теоретические наработки основных биомеханических феноменов [11, 12], на сегодняшний день существует несколько краеугольных проблем:

-

— отсутствие единых стандартов проведения нагрузочных тестов;

-

— существенное влияние фактора усталости на результаты повторных измерений биомеханики ходьбы;

-

— недостаточный учет роли смежных сегментов (таза, позвоночника, коленных суставов) в компенсации двигательного дефицита ТБС.

Особого внимания заслуживает вопрос о запасе прочности компенсаторных механизмов и возникновении усталостного компонента при повторных измерениях, который может существенно варьировать в зависимости от клинической ситуации. Традиционные методы оценки зачастую не позволяют количественно определить этот важнейший параметр, значимо влияющий на эффективность и объем медицинских вмешательств, на весь процесс восстановления пациента, его персонализированный биомеханический портрет и прогноз на восстановление [13].

Восстановление функции ходьбы, как ключевая цель ортопедических вмешательств, требует объективных критериев эффективности. Особую актуальность приобретает разработка технологий, обеспечивающих структурно-функциональное восстановление без формирования патологических двигательных компенсаций. Одним из возможных способов объективной оценки походки является внедрение в клиническую практику технологии инерциальных сенсоров. Эта методика учитывает не только статические параметры, но и динамику изменения двигательных стереотипов под воздействием нагрузки, лечения и коррекции в режиме реального времени, что особенно важно для прогнозирования эффективности, своевременности и оптимальности объема лечебных и реабилитационных мероприятий. В этом случае использование инерциальных датчиков играет ключевую роль, позволяя выявлять особенности паттернов движения у пациентов с остеоартрозом ТБС и обеспечивая более точную оценку их функционального состояния [14, 15, 16].

Цель работы — разработать методологию оценки ходьбы для выявления усталостных и декомпенса-торных механизмов опорно-двигательной системы у больных коксартрозом, в том числе при наличии эндопротеза тазобедренного сустава на контралатеральной конечности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводили с января по март 2025 г. на базе Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ. Паттерн ходьбы оценивали с использованием тренажера «Стэдис-Стэп» с биологической обратной связью (ООО «Нейрософт», Иваново) в комплектации «Оценка» (РУ № РЗН 2018/7458 от 07.08.2018). Пять инерциальных сенсоров «Нейросенс» устанавливали на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и на симметричные участки средней трети бедер и голеней на 2 см выше наружных лодыжек (рис. 1). Пациенту предлагали ходить по ровной поверхности в течение двух минут в удобном темпе.

Рис. 1. Пример установки инерционных сенсоров при обследовании пациента

Анализировали стандартные показатели, автоматически заносимые программой в протокол анализа ходьбы:

-

— временные параметры ходьбы (цикл шага (ЦШ), шаг, частота шага);

-

— фазы ходьбы (период опоры, одиночная опора, двойная опора, первая двойная опора, вторая двойная опоры, начало второй двойной опоры, период переноса);

-

— пространственные параметры ходьбы (высота подъема стопы, циркумдукция, — расстояние от центральной линии направления ходьбы до идентичных точек стопы во фронтальной плоскости, половина от базы шага);

-

— сгибание/разгибание в ТБС (амплитуда сгибания/разгибания, фаза максимального разгибания, максимальное разгибание, фаза максимального сгибания, максимальное сгибание);

-

— приведение/отведение в ТБС (амплитуда приведения/отведения, фаза максимального отведения, максимальное отведение, фаза максимального приведения, максимальное приведение);

-

— ротация в ТБС (амплитуда ротации, фаза максимальной наружной ротации, максимальная наружная ротация, фаза максимальной внутренней ротации, максимальная внутренняя ротация);

-

— кинематические параметры таза: приведение/отведение, сгибание/разгибание, ротация.

Учитывая значимость снижения опорной функции ТБС при развитии дегенеративных изменений в суставе, дополнительно проводили анализ гониограмм и кинематических параметров, синхронизированных с паттерном ходьбы ТБС (больной и интактной сторон) в периоде опоры (до 50 % ЦШ с шагом измерения в 5 % ЦШ).

В исследование включены пациенты ( n = 41) с коксартрозом III–IV стадии по Kellgren – Lawrence, госпитализированные в травматолого-ортопедическое отделение для планового тотального ЭП ТБС. Обследование проводили перед операцией. Рентгенограммы выполняли на цифровом рентгеновском аппарате с автосшивкой изображений SG Jumong retro (Корея).

Критерии невключения : пациенты с острыми и/или хроническими заболеваниями различной этиологии в стадии обострения.

В рамках исследования проведено сплошное проспективное обследование пациентов, поступивших на эндопротезирование ТБС, с использованием технологии объективной оценки функции ходьбы на базе инерциальных сенсоров. Для анализа особенностей биомеханики ходьбы у пациентов применяли методику интервального и непрерывного тестирования продолжительностью шесть минут, что позволило выявить наличие специфичных усталостных изменений в движении. В исследовании также оценивали влияние ЭП ТБС на показатели биомеханики при коксартрозе.

Пациенты разделены на две группы случайным образом. В группе 1 ( n = 26) анализ ходьбы проведен тремя сериями со стандартным протоколом по две минуты с перерывом между тестами (отдыхом) не менее 20 минут. В группе 2 ( n = 15) анализ ходьбы также осуществлен тремя сериями со стандартным протоколом по две минуты, общим временем обследования шесть минут, без перерыва между отдельными проходами. Группы были сопоставимы по половому и возрастному составу, что позволяет сравнивать полученные данные (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика групп исследования

|

Показатели |

Значения по группам |

||

|

Группа 1 ( n = 26) |

Группа 2 ( n = 15) |

||

|

Средний возраст, лет |

58,23 ± 14,78 |

59,93 ± 14,85 |

|

|

Мужчины |

абс. |

15 |

6 |

|

% |

58 |

40 |

|

|

Женщины |

абс. |

11 |

9 |

|

% |

42 |

60 |

|

|

Односторонний коксартроз |

абс. |

15 |

10 |

|

% |

58 |

67 |

|

|

Двусторонний коксартроз |

абс. |

5 |

1 |

|

% |

19 |

6 |

|

|

Наличие ЭП ТБС контралатеральной конечности |

абс. |

6 |

4 |

|

% |

23 |

27 |

|

Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием программы IBM SPSS Statistics v/23.0. Нормальность распределения полученных количественных данных определяли с использованием теста Шапиро – Уилка. Результаты показали, что все массивы данных соответствовали нормальному распределению, что позволило использовать параметры для дальнейшего анализа. Достоверность различий оценивали с использованием критерия Стьюдента (для независимых и зависимых групп), корреляционных взаимосвязей между параметрами, — ранговой корреляции Спирмена. Уровень достоверности принят α = 0,05. Результаты представлены в виде M ± σ , где M- среднее арифметическое, σ — стандартное отклонение выборки.

Обследование проведено в соответствии с общепринятыми этическими принципами, нормами и правилами проведения научных исследований, регламентированными Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации 1964 г., Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011, Федеральным законом № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пространственно-временные параметры ходьбы не продемонстрировали значимость различий по неопорным показателям всех пациентов исследования (табл. 2), что согласуется с ранее высказанным предположением о хорошем компенсаторном коридоре адаптации у пациентов травматолого-ортопедического профиля. В то же время определены значимые различия в периоде опоры за счет одиночной опоры, уменьшение ротации на стороне больного сустава и более ранняя фаза максимального сгибания, что в целом отражают механизмы компенсаторной разгрузки больной конечности для уменьшения опорной нагрузки на нее.

Таблица 2

Пространственно-временные параметры цикла шага и кинематики тазобедренного сустава

|

Пространственно-временные параметры |

Больная |

Здоровая |

|

Цикл шага, с (ЦШ) |

1,24 ± 0,16 |

|

|

Шаг, с |

0,63 ± 0,09 |

0,61 ± 0,08 |

|

Частота шага, ш/мин |

49,20 ± 0,05 |

|

|

Период опоры, % ЦШ |

63,79 ± 3,87** |

66,77 ± 3,71 |

|

Одиночная опора, % ЦШ |

33,17 ± 3,66** |

36,13 ± 3,81 |

|

Двойная опора, % ЦШ |

3,63 ± 6,73 |

30,63 ± 6,75 |

|

Начало второй двойной опоры, % ЦШ |

48,98 ± 2,43 |

50,95 ± 2,43 |

|

Высота подъема стопы, см |

11,20 ± 2,60 |

11,83 ± 2,19 |

|

Циркумдукция, см |

3,02 ± 1,39 |

3,24 ± 1,39 |

|

Амплитуда сгибания / разгибания, º |

54,15 ± 8,05 |

55,00 ± 9,32 |

|

Фаза максимального разгибания, % ЦШ |

89,17 ± 21,71 |

89,20 ± 23,23 |

|

Максимальное разгибание, º |

7,41 ± 5,01 |

6,44 ± 5,27 |

|

Фаза максимального сгибания, % ЦШ |

69,34 ± 3,54** |

72,76 ± 2,99 |

|

Амплитуда приведения/отведения, º |

8,85 ± 3,71 |

10,10 ± 3,29 |

|

Фаза максимального приведения/отведения, % ЦШ |

66,46 ± 19,85 |

64,32 ± 21,30 |

|

Амплитуда ротации, º |

11,29 ± 3,52* |

13,39 ± 4,91 |

Примечание : показана достоверность различий между больной и интактной конечностями: * — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01

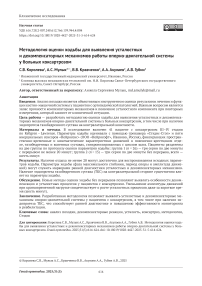

При анализе кинематических показателей сгибания/разгибания в ТБС в группе 2 (без интервала между исследованиями) значения сгибания на стороне коксартроза значимо снижаются от первого к третьему измерению, что указывает на прогрессирующую усталость или болевой синдром. Показатели на контралатеральной стороне, изначально более высокие, к третьему измерению также уменьшаются, что может быть проявлением компенсаторной перегрузки (рис. 2, а).

В группе 1 (интервальная ходьба с отдыхом) на больной стороне начальные значения сгибания выше, но к третьему измерению значения разгибания в тазобедренном суставе увеличиваются, что свидетельствует о неэффективности отдыха как восстановительного мероприятия для функции ходьбы в долгосрочной перспективе. На контралатеральной стороне снижение начальной амплитуды не сопровождается значительными усталостными проявлениями, аналогичными выявленным в предыдущей группе, то есть мы наблюдаем замедление прогрессирования усталости (рис. 2, б).

Рис. 2. Динамика значений сгибания (положительные значения) и разгибания (отрицательные значения) в цикле шага: а — в группе 2; б — в группе 1. Примечание: б1, б2, б3 — значения для «больной» нижней конечности за первое, второе и третье исследования; з1, з2, з3 — значения для «здоровой» нижней конечности за первое, второе и третье исследования

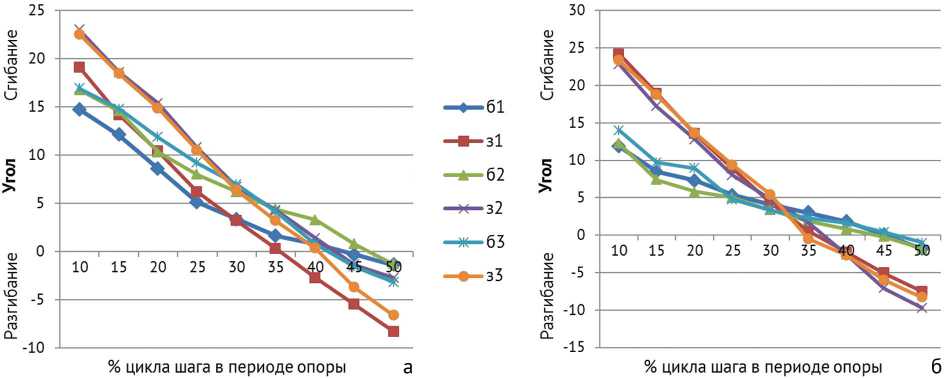

При анализе кинематического параметра приведение/отведение в группе 2 (без интервального отдыха) амплитуда на стороне больного сустава прогрессивно увеличивается (б1 = 3,70; б3 = 6,65; p < 0,05), что свидетельствует о компенсаторной гипермобильности. На здоровой стороне наблюдается снижение значений (з1 = 3,90; з3 = 1,65; p < 0,05), отражающее адаптационные механизмы для стабилизации походки (рис. 3, а).

В группе 1 (интервальный отдых) на больной стороне амплитуда движений увеличивается, возможно, за счет временного снижения интенсивности боли, тогда как на контралатеральной стороне мы наблюдаем снижение значений. Это может свидетельствовать о перераспределении нагрузки с целью симметризации паттерна ходьбы, что говорит об универсальном «правиле оптимума походки» при синергетическом взаимодействии мышц (рис. 3, б).

Рис. 3. Динамика значений приведения (положительные) / отведения (отрицательные) в цикле шага: а — в группе 2; б — в группе 1. Примечание: б1, б2, б3 — значения для «больной» нижней конечности за первое, второе и третье исследования; з1, з2, з3 — значения для «здоровой» нижней конечности за первое, второе и третье исследования

Таким образом, наличие интервального отдыха не позволяет выявить тонкие механизмы компенсации и усталостный вклад предельного напряжения при коксартрозе.

Для выявления усталостной декомпенсации мы сравнили в группе 2 (без интервального отдыха) параметры ходьбы отдельно у пациентов с ЭП ТБС на контралатеральной стороне ( n = 4) и без него ( n = 10) (табл. 3).

Таблица 3

Параметры ходьбы у пациентов группы 2 (без интервального отдыха) в зависимости от наличия ЭП ТБС на контралатеральной стороне

|

Показатели автоматического протокола анализа ходьбы |

1 измерение |

2 измерение |

3 измерение |

||||||

|

с ЭП ( n = 4) |

без ЭП ( n = 10) |

р < 0,05 |

с ЭП ( n = 4) |

без ЭП ( n = 10) |

р < 0,05 |

с ЭП ( n = 4) |

без ЭП ( n = 10) |

р < 0,05 |

|

|

Период опоры, разность, % |

1,88 |

3,43 |

– |

1,73 |

4,21 |

+ |

1,50 |

3,25 |

+ |

|

Одиночная опора, разность, % |

1,75 |

3,52 |

+ |

1,38 |

4,10 |

+ |

1,53 |

3,25 |

– |

|

Вторая двойная опора, разность, % |

1,28 |

3,11 |

– |

1,30 |

2,96 |

+ |

1,20 |

2,25 |

+ |

|

Период переноса, разность, % |

1,88 |

3,43 |

– |

1,73 |

4,16 |

+ |

1,50 |

3,25 |

+ |

|

Фаза максимального сгибания, разность, % |

2,00 |

3,50 |

+ |

1,75 |

4,20 |

+ |

1,75 |

3,00 |

+ |

|

Таз (больная сторона), сгибание / разгибание, ° |

5,00 |

9,10 |

+ |

4,75 |

9,70 |

+ |

4,50 |

9,00 |

+ |

|

Таз (контралатеральная сторона), сгибание / разгибание, ° |

5,00 |

8,80 |

+ |

4,50 |

9,40 |

+ |

4,50 |

9,00 |

+ |

|

Приведение/отведение, разность, ° |

0,00 |

0,50 |

+ |

0,25 |

0,20 |

– |

0,00 |

0,00 |

– |

Примечание : разность — между правой и левой нижней конечностью; % — от длительности цикла шага.

При анализе результатов обращает на себя внимание снижение периода опоры в подгруппе пациентов с ЭП ТБС, в то время как показатели сгибания/разгибания таза (вышележащий иерархический уровень компенсации) остаются стабильными, что указывает на более равномерное распределение нагрузки. Амплитуда приведения/отведения во время ходьбы остается неизменной, что говорит о стабильности движений.

У пациентов подгруппы без ЭП ТБС на контралатеральной конечности период опоры нарастает, а амплитуда сгибания/разгибания таза во время движения не изменяется, что может свидетельствовать о компенсаторной перегрузке опорно-двигательной системы при повторных нагрузках. Адаптивные паттерны проявляются в увеличении фазы максимального сгибания. Очевидно, что выявленные феномены являются проявлением системного характера коксартроза и ограниченными резервами компенсации со стороны контралатеральной конечности.

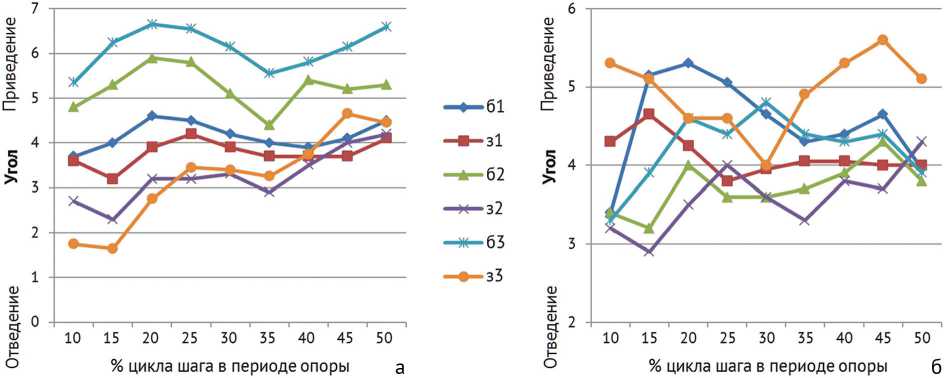

Дополнительно по результатам анализа ходьбы пациентов группы 2 (без интервального отдыха) проанализированы параметры сгибания/разгибания, отведения/приведения и ротации ТБС у пациентов с ЭП и без ЭП на контралатеральной конечности (рис. 4). При наличии ЭП на контралатеральной конечности имеются более низкие значения амплитуды сгибания/разгибания во время ходьбы.

♦ с ЭП сгибание/разгибание

—■—с ЭП приведение/отведение

■*' 1 с ЭП ротация

—♦<■ без ЭП сгибание/разгибание

>к без ЭП приведение/отведение

« без ЭП ротация

Рис. 4. Динамика амплитуды сгибания/разгибания, отведения/приведения и ротации ТБС в цикле шага без интервального отдыха между исследованиями: б1, б2, б3 — значения для «больной» нижней конечности за первое, второе и третье исследования; з1, з2, з3 — значения для «здоровой» нижней конечности за первое, второе и третье исследования

ОБСУЖДЕНИЕ

Активное развитие и трансляция в клиническую практику новых методов лечения актуализируют необходимость поиска и применения инновационных средств объективной оценки результатов. С этой точки зрения визуализация динамики и объективный анализ функции ходьбы позволяет более точно оценить степень нарушений функции движения в динамике применения различных технологий консервативного и ортопедического лечения пациентов с остеоартритом ТБС, начиная с ранних стадий заболевания [17, 18].

T. Ibara et al. полагают, что объективная оценка функции движения у пациентов с остеоартритом ТБС возможна без носимых датчиков с использованием только данных силовой платформы [14]. Такой подход — простой и быстрый, однако он ограничен только измерением реактивных сил и не позволяет получать информацию о кинематике движений в опорно-двигательной системе в целом, во всем многообразии включаемых компенсаторных механизмов, — в изменениях углов суставов, скоростях и траекториях движений конечностей, включениях вышележащих иерархических уровней. Использование же носимых датчиков дает возможность одновременно измерять кинематику и пространственно-временные параметры ходьбы, что обеспечивает более полное понимание паттернов походки и позволяет проводить точный анализ двигательных функций. Поэтому носимые/инерциальные датчики предпочтительнее для комплексной оценки двигательной активности.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что анализ ходьбы с использованием технологии инерциальных сенсоров воспроизводим при многоцентровых исследованиях, а наличие отдыха между отдельными исследованиями не влияют на объективные биомеханические параметры паттерна ходьбы (отдых не меньше 20 мин). Воспроизводимость параметров ходьбы при использовании технологии инерциальных датчиков неоднократно доказана и в других исследованиях здоровых людей и пациентов с нарушениями мобильности [12, 19, 20]. Примененная в исследовании методология оценки ходьбы без интервального отдыха с тремя сериями анализа позволяет выявить ключевые особенности деком-пенсаторных и усталостных механизмов у пациентов, страдающих коксартрозом. Использование нескольких инерциальных датчиков в сочетании с их правильным расположением — перспективный подход для распознавания состояний усталости и контроля безопасности движений [21]. В настоящее время уже существуют модели машинного обучения, которые помогают выявлять усталостные изменения в походке, например по данным реакции опоры у молодых здоровых людей при беге [22]. Но такие модели, обученные на небольших выборках и в узких условиях, не подойдут для пациентов с остеоартрозом ТБС, так как движения могут значительно отличаться. Для использования подобных моделей в клинике необходимы исследования на больших выборках с учетом всех входных параметров, то есть следует доработать и переобучить модели в группах именно таких пациентов. Перспективность данного подхода подтверждается использованием машинного обучения для диагностики остеоартроза ТБС с помощью анализа параметров походки [23].

Уменьшение амплитуды движения в суставах при ходьбе без отдыха между измерениями указывает на нарастание усталостных компенсаторных процессов со стороны опорно-двигательной системы даже при кратковременных (шесть минут суммарно) нагрузках, достаточных для выявления истощения ресурсов организма и, в свою очередь, нуждающихся в компенсации. В исследовании H. Davis-Wilson et al. при шестиминутном тесте ходьбы обнаружено «увеличение наклона туловища вперёд на стороне остеоартроза и двустороннее сокращение длины шага», связыванное с компенсаторными механизмами, обусловленными болью, при этом усталостные механизмы влияния авторы не упоминали [24]. Снижение скорости ходьбы также связывают исключительно с болью, не имея возможности оценить усталостный компонент [25]. Контралатеральная конечность с интактным суставом, являясь равноценной частью единой биомеханической цепи опорно-двигательной системы нижних конечностей, также вовлекается в процесс компенсации, что проявляется признаками функциональной перегрузки, при этом запускается «порочный круг», усиливающий асимметрию походки, что в свою очередь уменьшает эффективность самих компенсаторных механизмов. Работа C. Hulet et al. с использованием оптоэлектронной системы также подтверждает наличие асимметрии походки и компенсаторных механизмов, что авторы связывают с болью в пораженном суставе и ограничением движений не только в больном ТБС, но и в ипсилатеральных коленном и голеностопных суставах [26]. Однако S. Van Rossom et al. при анализе походки во время ходьбы по лестнице у пациентов с остеоартрозом ТБС не наблюдают перегрузку контралатерального сустава и ипсилатерального коленного сустава, что свидетельствует о специфике компенсаторных стратегий в различных условиях и видах активностей [27]. Адаптация движений, связанная со страхом движений из-за боли, во время ходьбы может помочь пациентам снизить болевой синдром, однако приводит к перестройке всего паттерна за счет других уровней опорно-двигательной системы [27, 28]. K. Maezawa et al. свидетельствуют, что разница в длине нижних конечностей до 20 мм мало влияет на паттерны ходьбы, подтверждая наличие универсальных работающих компенсаторных механизмов при отсутствии выраженной деформации [29]. Компенсация при разности длины ног происходит из-за того, что укороченная нижняя конечность удлиняется за счет «большего разгибания в тазобедренном и коленном суставах, отведения бедра, подошвенного сгибания голеностопного сустава и меньшего приведения бедра», а другая нижняя конечность укорачивается «за счет более высокого сгибания в тазобедренном и коленном суставах, более высокого приведения бедра, дорсифлексии и более низкого приведения голеностопного сустава» [30].

Мы не обнаружили исследований, доказывающих влияние ЭП ТБС на усталостные механизмы при ходьбе. При этом в исследовании B. Langley et al. показано, что у пациентов с эндопротезом тазобедренного сустава, обладающих высокой функцией, достигается восстановление нормальной двигательной активности [31].

В нашем исследовании мы выявили, что при наличии ЭП на контралатеральной конечности значения амплитуды сгибания/разгибания во время ходьбы — более низкие, такие показатели отражают, скорее, стабилизацию биомеханики, ее стабильность, а не ухудшение функции. По нашему мнению, наличие ЭП ТБС на контралатеральной конечности ограничивает избыточные движения, предотвращая гипермобильность и перегрузку, как на больной, так и на здоровой сторонах при наличии ЭП ТБС без включения вышележащего уровня компенсации опорно-двигательной системы (пояснично-крестцовый отдел позвоночника). Если бы причиной сниженной амплитуды сгибания и разгибания во время ходьбы была неэффективная реабилитация, параметры амплитуды ротации и приведения/отведения также демонстрировали бы изменения, но, по нашим данным, они остаются стабильными.

Полученные результаты указывают на важность интеграции предложенной методологии динамической оценки ходьбы в клиническую практику для персонализации реабилитационных программ и ранней диагностики скрытых нарушений. Однако ограничения, связанные с объемом выборки, требуют дальнейших исследований с включением дополнительных методов оценки (опросники качества жизни, электромиография) при расширенной когорте пациентов.

Перспективным направлением является разработка алгоритмов прогнозирования декомпенсации на основе биомеханических маркеров и машинного обучения, что позволит оптимизировать лечение и улучшить качество жизни пациентов с коксартрозом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлено, что наличие отдыха не менее 20 минут между отдельными сериями исследования ходьбы достаточно для воспроизведения исходных данных параметров ходьбы, что может быть использовано при многоцентровом мультидисциплинарном сопровождении пациентов.

В группе непрерывной ходьбы получены достоверные различия в динамике сгибания/разгибания в ТБС на здоровой стороне, значимо увеличивающиеся от первого к третьему измерению до 35 % цикла шага, и от первого ко второму — до 45 % цикла шага. Аналогичные результаты проявления усталостного компонента в группе пациентов с отдыхом между сериями проходов получены не были. Таким образом, анализ непрерывной ходьбы в большей степени выявляет напряжение компенсации опорнодвигательной системы для достижения оптимума, тогда как для больной конечности обеспечивается режим наилучшего функционирования за счет большего нагружения здоровой.

Определено, что у пациента, страдающего односторонним коксартрозом, наличие эндопротеза ТБС на контралатеральной конечности значимо влияет на паттерн ходьбы: при наличии ЭП зарегистрированы более низкие значения амплитуды сгибания/разгибания ТБС, что ограничивает избыточные движения, предотвращая гипермобильность и перегрузку как на больной, так и на здоровой сторонах.