Методология оценки ресурсного потенциала земель России для сельскохозяйственного производства (на примере хмеля)

Автор: Иванов А.Л., Савин И.Ю., Егоров А.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 73, 2014 года.

Бесплатный доступ

Для развития прикладных аспектов Единого государственного реестра почвенных ресурсов России применялась оригинальная методология анализа пригодности земель с использованием ГИС базы данных с пространственным разрешением 2500 га. Оценочные модели строились в методологии оценки земель ФАО. Объектом анализа служила культура хмеля, отличающаяся специфичными избирательными агроэкологическими требованиями. Показана высокая прикладная адекватность применяемой методологии. Установлено, что земли, оптимальные по всем параметрам для возделывания хмеля, занимают в России около 0,01% территории. Наибольшие ограничения связаны с почвенными и климатическими условиями. Наименьшие затраты для возделывания хмеля необходимы на территории европейской части России, юге Западной Сибири и на равнинных формах рельефа на Дальнем Востоке. Наибольшие вложения потребуются при возделывании хмеля в горных районах Урала, Алтая, в горах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Оценка почв, хмель, ресурсный потенциал земель России

Короткий адрес: https://sciup.org/14313581

IDR: 14313581 | УДК: 631.474

Текст научной статьи Методология оценки ресурсного потенциала земель России для сельскохозяйственного производства (на примере хмеля)

Для российского агропромышленного производства с разбалансированным экономическим укладом, гипертрофированным доминированием крупных агрохолдингов и сдерживанием средних и мелких (фермерских, крестьянских, личных) формирований, оптимизация структуры землепользования является необходимой задачей, решение которой должно базироваться на научнообоснованной оценке природных (почвенных) ресурсов страны и потенциала биоразнообразия.

Хмелеводство, традиционный российский промысел, переживает не лучшие времена. Экспансия крупнотоварного ячменного пивоварения, заимствование зарубежных технологий, вытесняет хмель из этого процесса и приводит к сокращению площадей под этой культурой. Между тем, кроме исключительных возможностей в пивоварении, хмель обладает незаменимыми фармакологическими свойствами. Расширению распространения хмеля в производственных масштабах может способствовать развитие и сбалансированность многоукладности в отечественном агропромышленном комплексе. Производство хмеля при поддержке государства и оптимальной конъюнктуре рынка могут развивать мелкие и средние сельскохозяйственные формирования.

В условиях рыночной экономики актуальна задача размещения культуры хмеля с максимально полным соответствием качеству земельных ресурсов, так как это позволяет увеличить качество и количество урожая и повысить экономическую эффективность хмелеводства. В настоящее время хмель возделывают с недостаточным учетом его экологических требований. Это привело к тому, что многие хмельники расположены на ограниченно пригодных почвах, в то время как территории, оптимальные для хмеля, заняты другими культурами.

Единый государственный реестр почвенных ресурсов России (Иванов и др., 2013) базируется на геоинформационной почвенно-географической базе данных и является научной основой для многоцелевого анализа почвенных и земельных ресурсов страны.

ОБЪЕКТ

Возделываемый в производстве хмель относится к виду хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.) – многолетнее растение, ботанически родственное конопле, из семейства Cannabineae (Коноплевые), порядка Urticaceae (Крапивоцветных). Это многолетняя двудомная вьющаяся лиана с однолетними (монокарпическими) побегами. Многолетняя (функционирующая в течение 20 лет и более) у хмеля только подземная часть растения. Надземные орга- ны (вегетативные и генеративные) ежегодно весной отрастают из почек возобновления, за вегетацию проходят весь цикл, а на зиму отмирают.

Н.И. Вавилов относит хмель к средиземноморскому очагу происхождения культурных растений. Ареал дикого хмеля простирается далеко на север, где он, вероятно, и был введен в культуру. В. Линке считает родиной хмеля северную и среднюю Европу. По мнению Л. Вента, первичная геоботаническая область распространения хмеля, по всей вероятности, – плодородные долины и предгорья Кавказа, а также побережье Черного моря. Отсюда хмель при переселении славян во II–V вв. н.э. распространился по территории средней Европы (Александров и др., 1991).

Подземная часть хмеля включает корни и главное корневище с подземными побегами. Корень у хмеля весьма глубоко проникает в землю (до 4 м, а основная масса корней до 1 м) и дает массу второстепенных корней.

По характеру размещения в почве корни хмеля подразделяются на горизонтальные, наклонные и вертикальные. Горизонтальные корни расположены почти параллельно поверхности почвы (отклонение до 20 ° ). Глубина залегания горизонтальных корней зависит от места их формирования, типа почвы, способа закладки хмельника, сорта, возраста растений и др. Наклонные корни растут под углом к горизонту 20 ° -60 ° . Они проникают в более глубокие почвенные слои, охватывают больший объем почвы и обеспечивают растение водой и элементами питания. Вертикальные корни расположены в почвогрунте отвесно (отклонение от горизонта более 60 ° ). Они могут быть любого происхождения и возраста, придают растениям механическую устойчивость, поглощают питательные элементы из нижних слоев почвы.

Надземные вегетативные органы хмеля состоят из стебля, ветвей и листьев. Стебель – однолетняя вьющаяся лиана, толщиной 8–15 мм. В сечении стебель имеет шестигранную форму, по граням расположены крючкообразные шипы, которыми он цепляется за поверхность поддержек. Витье стебля происходит по ходу часовой стрелки (по движению солнца) за счет движения трех верхних междоузлий. Диаметр круга, описываемого верхушкой стебля, достигает 50 см. Ребристые молодые побеги сплошь заполнены сердцевиной, по мере их роста образуется полость с ко- ленчатостью по узлам. Длина стебля зависит от сроков созревания растений хмеля и изменяется от 3 м у ультраскороспелых до 12 м у очень позднеспелых (Виноградов, 1977; Догилевич, Кардашев, 1990).

Стебель хмеля выполняет проводящую (передвижение питательных веществ во все органы) и механическую (обеспечивает устойчивое положение в пространстве, выносит листья к свету, выдерживает значительные механические нагрузки от веток с шишками) функции.

Листья у хмеля простые черешковые с небольшими прилистниками у основания. Поверхность листовой пластинки пальчато-раздельная, а на ветвях – трехдольная и цельная. По стеблю листья размещаются неодинаково: в нижней части – крупные трех-, пятидольные, в средней – наиболее крупные пяти-, реже семидольные, в верхней – трехдольные или цельные. Края листовой пластинки неровнопильчатые, зазубренные, жилкование листьев сетчатое. Основные грани на нижней стороне листа имеют шипы. Вся поверхность листовой пластинки, особенно верхняя, покрыта жесткими волосками.

К генеративным органам хмеля относятся цветок, плод (семя). На женских растениях цветки собраны в соцветия, которые по мере развития превращаются в соплодия (шишки), а на мужских – в метелки. По внешнему виду женские и мужские растения не различаются между собой до наступления фазы бутонизации. Двудомность растений хмеля обусловливает перекрестное опыление цветков. Хмель – ветроопыляемое растение, что отразилось на развитии генеративных органов: цветки мелкие, не имеют яркой окраски и аромата, собраны в соцветия.

После цветения все составные части женского соцветия сильно разрастаются и превращаются в шишку хмеля. Продолжительность формирования шишек зависит от сорта, агротехники и климатических условий и составляет 15–30 дней. При оплодотворении женских цветков в шишках образуются семена.

Культура хмеля в России ведется с целью получения бессемянных шишек.

Ботаническая зона произрастания дикого европейского подвида хмеля обыкновенного в России приурочена к умеренной зоне. Северная граница ареала дикого хмеля проходит через юж- ные районы Карелии, бассейны Северной Двины и Вычегды (66– 60° с.ш.). В районе Коми она резко опускается ниже 60° с.ш. и уходит к Уралу. В Западной Сибири хмель распространен южнее 58-59° с.ш. Восточнее Западного Заангарья (95° в.д.) его граница поворачивает на запад и проходит по районам предгорных Саян до Алтая. На всем протяжении северная граница распространения хмеля пролегает несколько ниже границы вечной мерзлоты, копируя ее. В зоне островного распространения мерзлых толщ существуют талые участки, где встречаются заросли дикого или заносного хмеля.

Южная граница ареала дикого хмеля проходит вдоль границы России, за исключением зоны, прилегающей к Каспийскому морю, где она тянется от берега Каспийского моря, севернее г. Кизляр, вдоль полупустынных районов Ставрополья и Калмыкии до г. Камышин на Волге, затем р. Урал и через южную Башкирию выходит к Уральскому хребту. На Дальнем Востоке хмель был раньше известен только в культуре. В настоящее время встречаются отдельные местонахождения одичавшего и заносного хмеля на юге Приморья и в среднем течении Амура. Здесь южная граница распространения мерзлых толщ тянется вдоль левого берега низовья р. Амур.

В зону, где дикорастущий хмель не распространен, входят Астраханская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Читинская области; Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенский автономные округа, республики Бурятия, Калмыкия, Коми, Саха-Якутия, Тува (Сла-стенников, 1971; Либацкий, 1993).

Зона товарного хмелеводства теоретически должна иметь несколько суженные природно-климатические параметры по сравнению с зоной ботанического произрастания дикого хмеля, так как предполагает организацию производства сырья с высокой рентабельностью.

В настоящее время товарное хмелеводство сосредоточено в 11 административных регионах страны: Белгородской, Брянской, Воронежской, Вятской, Курской, Московской, Пензенской областях, Алтайском крае, республиках Горный Алтай, Марий Эл и Чувашии. Из них только три последних региона являются хмеле-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2014. Вып. 73. вывозящими, остальные обеспечивают лишь потребности местных предприятий.

В различные исторические периоды товарное производство хмеля осуществлялось на территориях Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской (Симбирской), Екатеринбургской (юг) областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Башкирия, Татария, Чечено-Ингушетия (Александров и др., 1991).

МЕТОД

В качестве основы для оценки пригодности земель использовалась Почвенно-географическая база данных России (2014), а также данные о рельефе и климате, входящие в базу данных “Земельные ресурсы России” (Savin, 2002; Stolbovoi, McCallum, 2002). Данные были предварительно приведены к единому пространственному разрешению с размером пикселя 5 × 5 км (2500 га на местности). Этот размер оптимален с точки зрения масштаба исходных карт, которые были положены в основу указанных выше первоисточников. Таким образом, элементарная площадная единица анализа составляла 2500 га.

В качестве методологической основы для оценки пригодности земель использовались подходы, основанные на идеологии оценки земель ФАО, базирующиеся на геоинформационных технологиях (Савин, 2004). Эти подходы прошли апробацию для культур в различных регионах страны и показали их достаточную надежность (Савин, Федорова, 2000; Драгавцева и др., 2005, 2007; Нефтялиев и др., 2010; Савин и др., 2013). В отличие от современных отечественных подходов (Карманов и др., 2013), использованные подходы больше основаны на анализе экологических особенностей оцениваемой культуры, а не на статистических данных об ее урожайности.

На первом этапе построения оценочных моделей провели анализ и отбор свойств земель, которые потенциально могут оказывать влияние на рост хмеля в пределах территории Российской Федерации. Отбор свойств осуществляли в рамках трех основных блоков: почвенного, климатического и рельефного. Все отобранные свойства классифицировали по степени их оптимальности для роста культуры. В общем виде использовали следующую шкалу частных оценок отдельных свойств земель: оптимальное, ограниченно пригодное и непригодное.

В класс “оптимальных” (первый класс пригодности) свойство попадало в том случае, если оно не лимитирует рост и развитие растения. К “ограниченно пригодным” (второй класс пригодности) относились свойства, которые ограничивают развитие растения, но после улучшения могут достигать оптимальных параметров. “Непригодные” свойства (третий класс пригодности) лимитируют возможность возделывания культур до такой степени, что их рост практически не возможен. Лишь после проведения комплексных мелиоративных работ, эти земли могут перейти в класс “ограниченно пригодных”.

Кроме этого, были введены подклассы a , b и c . В подкласс a входили территории, на которых лимитирующие факторы могли быть оптимизированы с помощью агротехнических приемов (например, известкование). В подкласс b входили территории, улучшение которых связано с проведением коренных мелиоративных работ (осушение, орошение, террасирование). К подклассу c были отнесены территории, на которых оптимизировать лимитирующий фактор невозможно (недостаток тепла, солнечной радиации), или же его улучшение связано с большими экологическими рисками (сильная эрозия на склонах с крутизной более 15º), или с неоправданными экономическими затратами (высокая степень каменистости).

Хмель очень требователен к почвам. Для нормального роста и развития растения почва должна обладать хорошими физическими свойствами: достаточной влагоемкостью, благоприятными тепловым и воздушным режимами. Такие свойства присущи рыхлым почвам. На уплотненных почвах растения испытывают недостаток воды и воздуха. Уплотнение горизонтов почвы и подпочвы может быть очень сильным (1,5–1,6 г/см3), и корневая система хмеля не в состоянии проникнуть в них и развиваться. Активный слой почвы для растений хмеля находится на глубине до 1 м. Значительное число корней проникает на глубину до 2 м, поэтому для оценки пригодности почвы под хмель необходимо учитывать свойства подпочвы. Для хмеля наиболее подходят слабоуплотненные подпочвы.

На характер роста и развития корневой системы хмелевого растения оказывают влияние гидротермический режим, аэрация, сложение, состав и структура почвы. Например, в степных районах корни растений хмеля могут доставать воду с большой глубины, в то же время они имеют развитую горизонтальную корневую систему в гумусовом горизонте почвы, откуда растения поглощают элементы минерального питания.

Гранулометрический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие хмеля. Величина продуктивности растений зависит от гранулометрического и химического состава почвы. Наиболее благоприятное сочетание содержания песка, глины и гумуса обычно наблюдается в среднесуглинистой почве. На песчаных и глинистых почвах урожайность хмеля снижается.

Химизм почвенного раствора является для растений хмеля экологическим фактором первостепенной важности. Хмель относится к нейтрофильным растениям. Он может нормально развиваться на почвах со слабокислой реакцией среды, насыщенных основаниями. Возделываемые сорта лучше развиваются при рН 5,6–6,0 и гидролитической кислотности 1,5–2,0 мг-экв/100 г почвы. Такие условия имеются на очень малых площадях возделывания хмеля на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Эти почвы характеризуются высокой кислотностью, а отсюда и характерные плохие физико-химические свойства: увеличенные количества подвижного алюминия, марганца и железа, которые при повышенной концентрации ядовиты. Растения хмеля плохо переносят кислую и щелочную реакцию. В этих условиях в ранние периоды роста растений на листьях появляется хлоротичность, которая с возрастом постепенно исчезает. Излишняя кислотность ухудшает питание растений кальцием, так как водородные ионы не только задерживают поступление кальция и других катионов в растение, но и вытесняют кальций и катионы с поверхности корней, что влияет на биохимические процессы в растениях и на использование ими питательных веществ.

Хмель очень требователен к режиму питания. Он относится к нитрофилам, предъявляющим повышенные требования к азоту в почве. В течение вегетационного периода растения хмеля потребляют в 2–4 раза больше азота, фосфора, калия и кальция, чем зерновые культуры. Хозяйственный вынос хмелем элементов пита- ния на 1 т основной продукции составляет: N – 84 кг, P – 35 кг, К – 92 кг. На образование 1 т шишек хмель выносит из почвы: N – 70– 100 кг, P – 40–60 кг, К – 110–135 кг и Са – 80–120 кг. Особые требования хмеля к почвенно-грунтовым условиям определяются продолжительным произрастанием его в монокультуре и проникновением корневой системы растений в глубокие горизонты.

Под хмель пригодны незаболоченные и незасоленные почвы, которые подстилаются неплотными породами с уровнем грунтовых вод ниже 2,0–2,5 м и глубоким залеганием карбонатных горизонтов. Корневая система хмеля, достигнув близких водоносных непроницаемых слоев, попадает в условия плохой аэрации и отмирает. Надземная часть растений в этих условиях получает значительное количество воды, что затягивает рост и развитие.

Хмель хорошо растет и развивается на почвах, которые в летние месяцы достаточно прогреты. На почвах плотных, сырых, холодных растения легко повреждаются болезнями. В то же время хмель требует много влаги, поэтому на сухих почвах он часто нуждается в орошении (Практикум…, 1989; Долгилевич, Карда-шев, 1990).

Для оценки пригодности свойств почвенного блока анализировались такие свойства почв, как рН, уровень грунтовых вод, содержание карбонатов и гипса, гранулометрический состав, каменистость, плотность, мощность почвенного профиля, периодическая затопляемость. По каждому свойству разработана шкала оценки пригодности.

Гранулометрический состав играет важную роль в формировании физико-химических свойств почвы, а, следовательно, имеет большое влияние на процессы роста растений. Для хмеля оптимальными являются легко- и среднесуглинистые почвы, поэтому они были отнесены к первому классу пригодности. Почвы супесчаные и тяжелосуглинистые ограничивают развитие растений, поэтому они отнесены ко второму классу. На песчаных и глинистых почвах хмель не растет из-за неблагоприятных физикохимических свойств. Такие почвы были отнесены к третьему классу пригодности.

Каменистость почв является сильно ограничивающим фактором для хмеля. Оптимальными можно считать почвы, каменистость которых не превышает 1%. Если каменистость не превы- шает 3% и имеет щебенчато-галечниковую природу, то такие почвы отнесены ко второму классу пригодности. Почвы с каменистостью более 3%, или если они имеют валунную природу, были отнесены к третьему классу пригодности.

Хмель чувствителен к плотности почвы. К первому классу пригодности отнесены почвы с плотностью 1,1–1,3 г/см2. Ко второму классу – более легкие и более тяжелые с плотностью 0,9–1,1 и 1,3–1,5 г/см2 соответственно. В третий, непригодный, класс попали почвы с плотностью менее 0,9 г/см2 и более 1,5 г/см2.

Из-за большой глубины проникновения корневой системы хмель требователен к мощности мелкоземистой толщи. На почвах с небольшим профилем корневая система не в состоянии полностью развиться и обеспечить растение необходимым количеством элементов минерального питания. К непригодным отнесены почвы с мощностью почвенного профиля менее 100 см, к ограниченно пригодным – с мощностью 100–150 см. К оптимальным почвы отнесены, если их профиль превышает 150 см.

Хмель лучше растет на возвышенных ровных местах, и низкие периодически затопляемые территории для него не подходят. Территории, подверженные редким затоплениям (один раз в десять лет и более), например высокие поймы, отнесены ко второму классу пригодности. В третий класс попали почвы, подверженные систематическому затоплению, а также болотистые почвы.

Отнесение почвы к какому-либо классу пригодности по почвенным свойствам в целом осуществлялось на основе анализа результатов оценки оптимальности отдельных свойств, а также возможности и относительной затратности улучшения неоптимальных значений. Решающим правилом для оценки почвы использовался метод “максимальной лимитации”, т.е. класс пригодности почвы не мог быть выше класса “худшего” свойства. Таким образом, все почвы Российской Федерации были разбиты на классы:

класс 1 – почвы, оптимальные для хмеля по всем оцениваемым параметрам;

класс 2а – почвы со свойствами, ограничивающими развитие растений хмеля, но которые возможно оптимизировать приемами агротехники до оптимальных значений;

класс 2b – почвы со свойствами, ограничивающими развитие растений хмеля, но которые возможно оптимизировать мелио- ративными приемами до оптимальных значений (снижение уровня грунтовых вод, уменьшение содержания карбонатов и гипса);

класс 2c – почвы со свойствами, ограничивающими развитие растений хмеля, но которые нельзя изменить или изменение которых связано с неоправданно большими затратами (гранулометрический состав, каменистость, плотность, мощность почвенного профиля, периодическая затопляемость почвы);

В отличие от класса 2, в класс 3 вошли почвы, в большей степени лимитирующие рост и развитие растений. Улучшение лимитирующих факторов возможно только до ограниченно пригодных значений.

класс 3a – почвы со свойствами, непригодными для выращивания хмеля, но методами агротехники их можно улучшить до ограниченно пригодных значений;

класс 3b – почвы со свойствами, непригодными для выращивания хмеля, но их улучшение связано с применением комплексной мелиорации (снижение уровня грунтовых вод, уменьшение содержания карбонатов и гипса);

класс 3с – почвы со свойствами непригодными для выращивания хмеля. Улучшить эти свойства нельзя, или их улучшение связано с неоправданно большими затратами (гранулометрический состав, каменистость, плотность, мощность почвенного профиля, периодическая затопляемость почвы).

Отдельно выделялся оценочный класс х . В этот класс отнесены почвенно-географические выделы с сильно комплексным почвенным покровом, где отдельные почвы имели различные оценки пригодности.

Далее оценивалась пригодность земель по климатическим условиям.

Хмель – светолюбивая культура. За вегетационный период растению необходимо 1500–1700 ч солнечной радиации, при этом более половины ее должно приходиться на период от цветения до технической спелости шишек. При хорошей освещенности увеличивается облиственность растений, происходит равномерное цветение, образуется большое количество шишек, и они лучше сформированы, особенно в среднем и нижнем ярусах. Равномерность освещения зависит от густоты посадки растений и способа их заводки. Для получения высоких урожаев хмеля на 1 га требуется иметь 14–18 тыс. продуктивных стеблей. Затенение растений вызывает замедление роста, отмирание бутонов и цветков, шишки образуются рыхлые, легкие, светло-зеленые.

Хмель – растение длиннокороткого дня. Он зацветает только при последовательном пребывании сначала на длинном, а потом на коротком дне. На юге, где дни короче, хмель зацветает раньше, чем в средней полосе. Свет оказывает влияние также на транспирацию листьев, изменение направления и силы роста веток, структуру и габитус кроны, интенсивность цветения и плодоношения. Улучшение освещенности снижает поражаемость растений болезнями и вредителями, увеличивает продолжительность жизни и продуктивность хмеля.

Хмель – культура умеренного климата и произрастает в зонах со среднегодовой температурой воздуха 1,5-8,5 ° С и суммой активных температур (выше 10 ° С) 1000-3500 ° С. В северной зоне хмелеводства (при достаточном количестве влаги) сумма активных температур, необходимая для возделывания раннеспелых сортов, ограничена 1700 ° С, а в южной зоне - 2500-2900 ° С, что позволяет возделывать здесь позднеспелые сорта хмеля. Северная граница промышленного хмелеводства приходится на зоны со средней температурой периода вегетации 14,3-15,0 ° С. Наиболее благоприятна среднесуточная температура воздуха во время вегетации хмеля 15-17 ° С без резких колебаний ее днем и ночью.

Потребность хмеля в количестве тепла в разные периоды жизни неодинакова. Почки подземных частей прошлогодних стеблей пробуждаются при температуре почвы 3-4 ° С, рост стеблей начинается при температуре воздуха 5-6 ° С. При этой же температуре прорастают почки у посаженных стеблевых черенков. При дневной температуре выше 15 ° С побеги появляются через 10–15 дней после обрезки главных корневищ, при более низкой температуре – через 19–20 дней. Продолжительное похолодание в фазе отрастания побегов–образование ветвей вызывает пожелтение листьев, замедляет рост стеблей и снижает продуктивность растений. Стебли начинают расти при температуре выше 10 ° С, ветви - при температуре выше 14 ° С, а наиболее благоприятная температура 17-18 ° С. В период образования ветвей растению необходимо получить 450-550 ° С.

Особенно чувствительно к теплу растение в период цветения и формирования шишек. Среднесуточная температура воздуха 15-21 ° С позволят получить 15-20 ц/га шишек (сорт Брянский). Для формирования шишек наиболее благоприятна среднесуточная температура 14-19 ° С. Возрастание температуры сокращает период созревания шишек, а снижение – растягивает его.

Эффективное накопление горьких веществ при созревании шишек идет при среднесуточной температуре 14-18 ° С, а понижение температуры до 9-13 ° С снижает их накопление.

Температура воздуха выше 40 ° С приводит к возникновению ожогов в различных частях растений и ухудшению количества и качества урожая.

Хмель – влаголюбивая культура. Высокий урожай его получают в районах с суммой годовых осадков 500–600 мм.

Снижение урожая хмеля наблюдается в годы, когда за вегетационный период выпадает менее 200 мм осадков, при этом до цветения (апрель–июнь) – 80 мм, а после цветения (июль– август) – менее 120 мм.

Существенное влияние на рост и развитие хмеля оказывает количество осадков, приходящихся на отдельные периоды вегетации. Весной запасов влаги в почве обычно бывает достаточно для нормального отрастания побегов, затем потребность растений во влаге возрастает. В периоды цветения и образования шишек хмель требует особенно много влаги, а при созревании шишек избыточные атмосферные осадки нежелательны.

Среднесуточное водопотребление хмеля в Нечерноземной зоне в период отрастания побегов – появления ветвей равно 2,2 мм, появления ветвей – цветения – 3,9 мм, цветения – образования шишек – 4,1 мм, образования шишек–технической спелости – 2,5 мм. Единичные засушливые периоды (продолжительностью 10–15 дней) во время вегетации хмеля существенно снижают урожайность в случае, когда их количество больше трех.

Отрицательное действие избыточного увлажнения на продуктивность хмеля сказывается в годы с низким тепловым балансом.

Качество шишек зависит от влагообеспеченности растений в периоды формирования и созревания соплодий. Так, для получения урожая высокого качества достаточно в мае–июне 120–170 мм осадков, в июле 80–110 мм. Шишки низкого качества образуются в годы, когда количество осадков за май–июнь составляет менее 80 мм и менее 35 мм – в июле. Наибольшее количество горьких веществ синтезируется в шишках при среднесуточном количестве осадков 1,1 мм (Сластенников, 1971; Годованный, 1990; Александров и др., 1991).

Для оценки климатических условий выделены пять основных факторов, влияющих на возделывание хмеля:

-

1) средняя температура за вегетационный период;

-

2) сумма положительных температур за вегетационный период;

-

3) среднегодовая температура;

-

4) сумма осадков за год;

-

5) сумма осадков за вегетационный период.

Для каждого из этих факторов создана оценочная шкала (табл. 1). По каждому фактору сделана промежуточная карта пригодности. Затем для создания единой карты оценки пригодности земель по климату промежуточные карты “наложили” одна на другую. Каждый полученный контур имел свою оценку по каждому из оцениваемых факторов. Общую оценку контуру присваивали по “худшему” классу, руководствуясь правилом “максимальной лимитации”.

К классу 1 отнесены территории, для которых климатический фактор имел оптимальное значение.

К классу 2 – территории, на которых климатический фактор имел неоптимальное значение и лимитировал рост растений; не-

Таблица 1. Классы пригодности земель по климату

|

Фактор |

Класс пригодности |

||

|

непригодные (3) |

ограниченно пригодные (2) |

оптимальные (1) |

|

|

Средняя температура за вегетационный период |

< 9 |

9–14 и > 19 |

14–19 |

|

Сумма положительных температур за вегетационный |

< 1700 |

1700–2200 |

>2200 |

|

период Среднегодовая температура |

< –1,5 |

–1,5–7,0 и > 9,0 |

7,0–9,0 |

|

Сумма осадков за год |

< 450 |

450–500 и > 600 |

500–600 |

|

Сумма осадков за вегетационный период |

< 200 |

200–250 и > 450 |

250–450 |

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2014. Вып. 73. которые из этих факторов можно оптимизировать (например, при недостатке влаги проводить орошение).

К классу 3 – территории, на которых, вследствие сильной лимитации со стороны климатических факторов, выращивание хмеля в промышленных масштабах становилось невозможным.

Рельеф не принадлежит к экологическим факторам прямого действия, оказывая влияние в перераспределении их в пространстве. Пространственные варьирования климатических факторов учитываются при анализе климатических условий.

В процессе оценки земель были выделены следующие классы пригодности земель для возделывания хмеля по рельефу:

класс 1 – территории со склонами 0º–2º;

класс 2а – территории со склонами 2º–8º;

класс 2b – территории со склонами 8º–15º;

класс 3– территории со склонами более 15º.

На территории класса 1 пригодности характерно отсутствие эрозионных процессов, что позволяет возделывать хмель с минимальными дополнительными затратами.

На территориях класса 2а эрозионные процессы имеют выраженный характер, поэтому на них требуется проведение комплекса противоэрозионных работ.

На территориях класса 2b возделывание хмеля возможно только в случае террасирования.

На территориях класса 3 хмелеводство невозможно. Однако в пределах контура могут быть небольшие участки с более плоскими склонами, пригодные для хмелеводства, но большого промышленного значения они не имеют.

После создания оценочных карт по климату, рельефу и почве, была построена карта интегральной оценки пригодности. Для этого сначала было сделано наложение карт оценки по климату и по рельефу. Все варианты пересечения оценочных классов этих карт были сгруппированы в классы объединенной оценки (табл. 2).

класс 1 – территории с оптимальными характеристиками; класс 2a – территории, с неоптимальные по рельефу показателями (склоны 2 ° -8 ° ), но оптимальные по климату; для улучшения этих территорий, необходимо применять комплекс противоэрозионных мер;

Таблица 2. Классы объединенной оценки пригодности по климату и рельефу

|

Класс пригодности климата |

Класс пригодности рельефа |

Класс объединенной оценки |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

2a |

2a |

|

1 |

2b |

2b |

|

2 |

1, 2a, 2b |

2c |

|

3 |

1, 2a, 2b, 3 |

3 |

Таблица 3. Классы интегральной оценки

класс 2c – почвы неоптимальные по климатическим, а также по рельефным параметрам; на отдельные факторы лимитации можно влиять (при недостатке влаги проводить орошение), на другие (недостаток тепла) это сделать невозможно;

в класс 3 вошли территории, непригодные для возделывания, однако часть из них после проведения агротехнических и мелиоративных работ можно будет перевести во второй класс.

После этого полученная промежуточная карта пересекалась с результатами оценки почв. Все варианты пересечения классов оценки представлены в табл. 3.

В результате экспертной оценки всех вариантов пересечения были получены следующие классы интегральной пригодности:

класс 1 – территории оптимальные по всем параметрам;

класс 2a – территории с небольшими ограничениями, которые требовали проведения агротехнических и противоэрозионных работ;

класс 2b – территории со средней степенью лимитации растений (ограниченно пригодные); для их улучшения необходимы комплексные работы по агротехнике и мелиорации;

класс 2c – территории со средней степенью лимитации (ограниченно пригодные); однако их улучшение невозможно (недостаток тепла);

класс 3a – территории с сильной лимитацией неблагоприятных факторов; с помощью агротехнических методов и противо-эрозионной обработки можно улучшить их до уровня класса 2;

класс 3b – территории, на которых возделывание хмеля невозможно, но после проведения мелиоративных работ их можно отнести к классу ограниченно пригодных;

класс 3c – территории абсолютно непригодные для возделывания хмеля; методами агротехники и мелиорации их нельзя улучшить;

класс x – территории с комплексом разных почв; внутри этого класса только часть земель подходит для промышленного хмелеводства.

После проведения оценки пригодности земель была построена карта экологических рисков, которые могут потенциально возникать при использовании земель для возделывания хмеля. В основу создания карты экологических рисков положен следующий принцип: чем благоприятнее факторы окружающей среды, тем меньшее воздействие нужно на них оказывать для их оптимизации, тем меньше экологический риск. И наоборот, чем неблагоприятнее фактор, тем большее воздействие нужно на него оказывать, выводя природную экологическую систему из состояния естественного равновесия, тем больше экологический риск.

При создании карты были учтены почвенные и рельефные факторы, так как при возделывании хмеля человек в первую очередь изменяет их.

Для характеристики экологических рисков были разработаны следующие классы:

0 – территории, на которых экологический риск не выражен;

a – территории, которые подвержены слабому экологическому риску; они характеризуются средней и сильной степенью лимитации растений, но их улучшение связано преимущественно с проведением агротехнических и противоэрозионных работ, которые оказывают несильное влияние на окружающую среду.

b – территории со средней и сильной степенью лимитации, для их улучшения проводят комплекс мелиоративных работ, которые в большей степени, чем агротехника, изменяют окружающую природную среду; следовательно, эти земли подвергаются большему экологическому риску, чем предыдущие классы.

c – территории с разной степенью лимитации растений, лимитирующие факторы (преимущественно климатические) не могут быть улучшены, или их оптимизация связана с большими экологическими нагрузками.

Алгоритм присвоения территории класса экологической рискованности основан на правиле максимальной лимитации и показан в табл. 4.

На последнем этапе проводилась оценка потенциальной относительной экономической затратности возделывания хмеля. Она была основана на принципе: чем неоптимальнее фактор, огра-

Таблица 4. Классы экологических рисков при возделывании хмеля

|

Класс оценки почвы |

Класс оценки рельефа |

Класс оценки экологического риска |

|

1 + х |

1 |

0 |

|

2a |

a |

|

|

2b |

b |

|

|

3c |

c |

|

|

2a + 3a |

1 |

a |

|

2a |

a |

|

|

2b |

b |

|

|

3c |

c |

|

|

2b + 3b |

1 |

b |

|

2a |

b |

|

|

2b |

b |

|

|

3c |

c |

|

|

2c + 3c |

1 |

c |

|

2a |

c |

|

|

2b |

c |

|

|

3c |

c |

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2014. Вып. 73. ничивающий возделывание культуры, тем больше нужно произвести экономических затрат на его оптимизацию.

Если на территории хмельника несколько лимитирующих факторов, то общие экономические затраты равны сумме затрат на каждый фактор, т.е. применяется правило накопления неопти-мальностей.

На основе экспертной оценки каждому классу почвенной, рельефной и климатической пригодности был присвоен свой балл потенциальной относительной экономической затратности (табл. 5).

Общая оценка территории по баллам затратности равнялась сумме баллов оценки классов пригодности по почвам, рельефу и климату.

Максимальное количество баллов – 20, минимальное – 0. Чем выше балл, тем большие экономические затраты нужно сделать для оптимизации территории под возделывание хмеля.

Таблица 5. Оценка классов пригодности в баллах затратности

|

Класс пригодности |

Балл потенциальной относительной экономической затратности |

|

Почвенные классы |

|

|

1 |

0 |

|

2a |

1 |

|

2b |

2 |

|

2c |

3 |

|

3a |

4 |

|

3b |

5 |

|

3c |

6 |

|

x |

3 |

|

Климатические классы |

|

|

1 |

0 |

|

2 |

3 |

|

3 |

7 |

|

Рельефные классы |

|

|

1 |

0 |

|

2a |

1 |

|

2b |

2 |

|

3 |

7 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

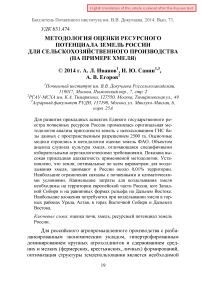

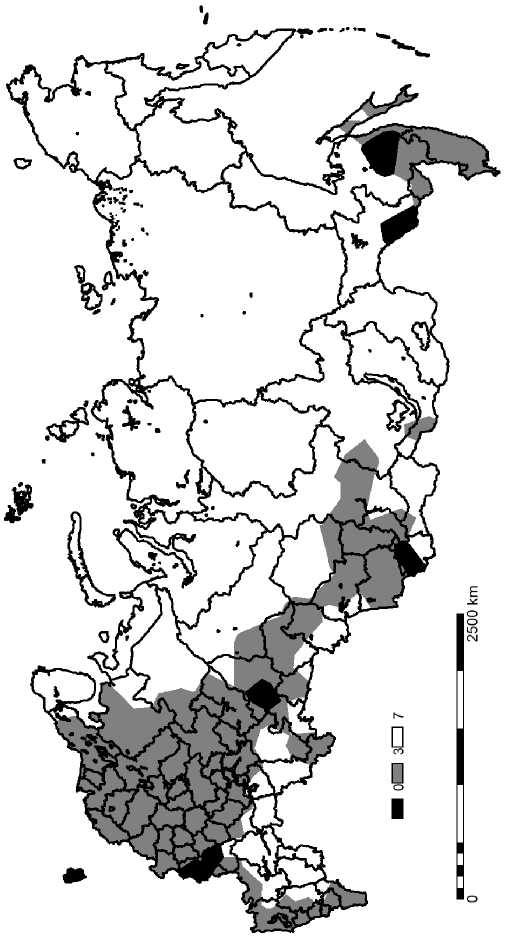

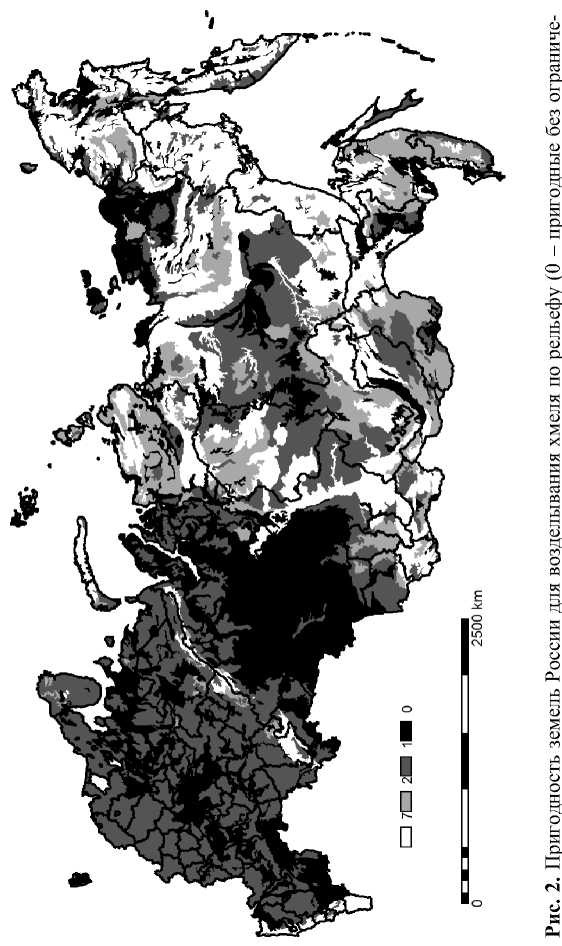

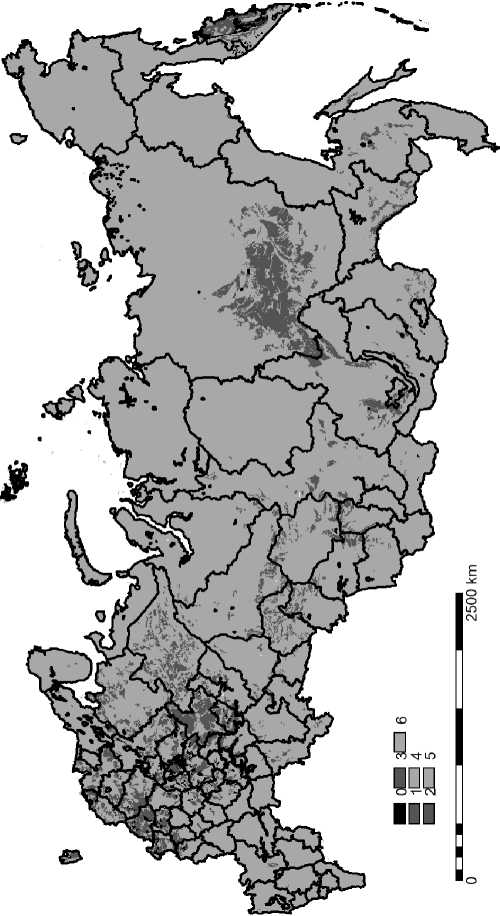

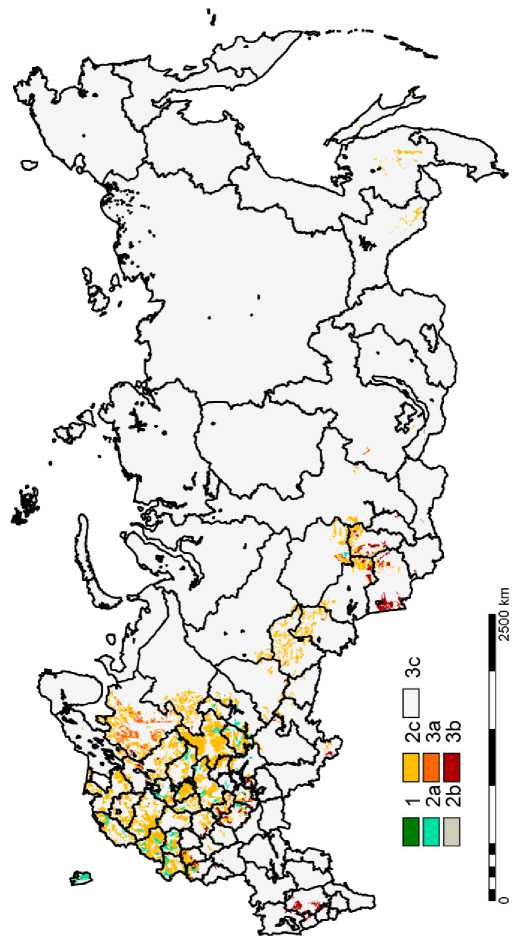

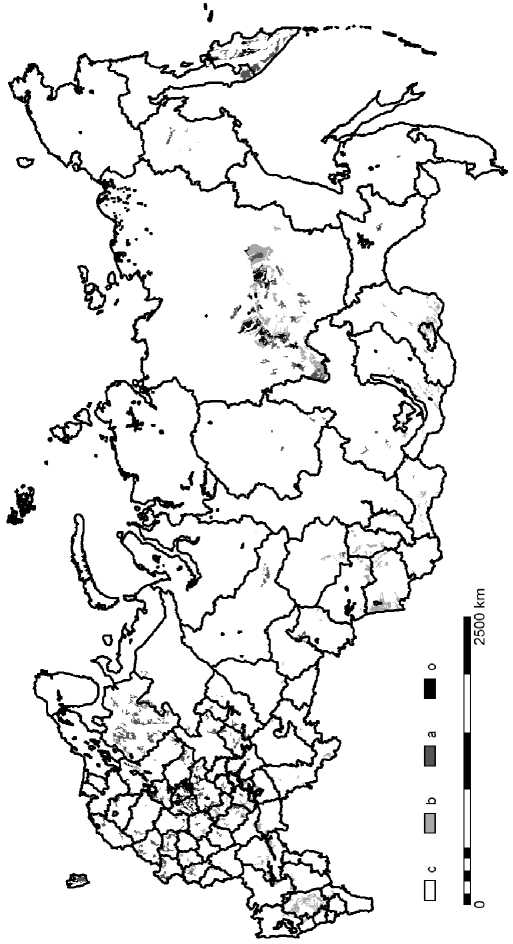

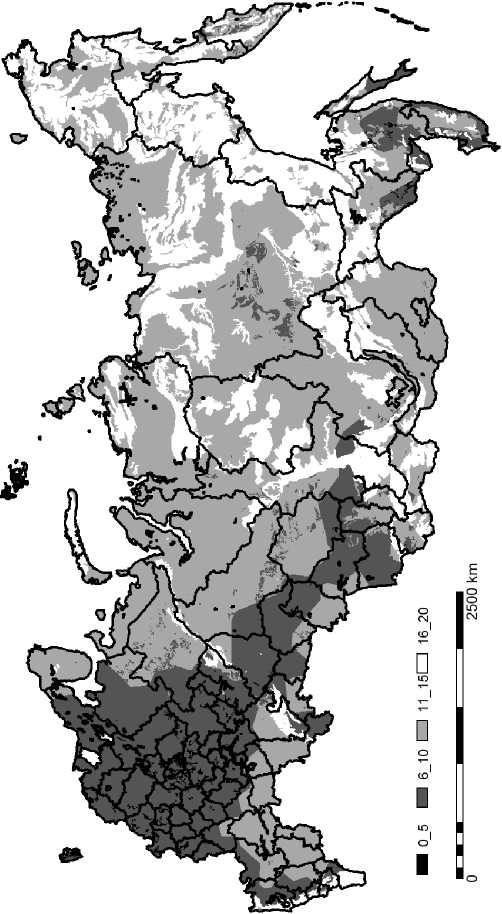

В результате проведенного анализа построены карты пригодности земель России для возделывания хмеля по почвам, климату и рельефу, а также интегральная карта оценки пригодности, карты оценки экологических рисков и оценки потенциальной относительной экономической затратности возделывания хмеля (рис. 1–6).

Оценка почвенных условий показала, что оптимальными (класс 1) для промышленного возделывания хмеля являются небольшие участки в Калининградской области, ЦентральноЕвропейской части России и на Камчатке. Суммарно они занимают около 0,88% территории страны.

Ко второму классу (2a) ограниченно пригодных земель относятся небольшие участки, расположенные рядом с оптимальными почвами. Их общая площадь составляет 0,29% или 4,94 млн га. Земли класса пригодности 2b занимают очень незначительные площади, и суммарно менее 0,01% территории страны.

Территории класса 2c занимают 7,47% площади страны. Они расположены небольшими контурами практически на всей европейской части России, на Урале, в южной части Сибири, на Алтае, в Якутии, Приморском крае и на Камчатке.

Территории класса пригодности 3a и 3b расположены небольшими контурами на севере европейской части России, предгорьях Кавказа, на Алтае, юге Сибири, в Якутии и на Камчатке. Они занимают 0,50 и 1,30% соответственно.

Территории класса пригодности 3c распространены на 88,79% территории России. Это почти весь север страны, Урал, Сибирь, Чукотка, большая часть Дальнего Востока. На юге – предгорья Кавказа и вся зона степей. Небольшими контурами абсолютно непригодные земли расположены на всей европейской части.

Контуры почв с комплексной оценкой (класса x ) занимают 0,67% территории страны.

Земли с оптимальным для возделывания хмеля климатом (класс 1) занимают 2,02% территории страны. К ним относятся: Калининградская область на западе, Курская и Воронежская области на юге, Алтайский край на юго-востоке и небольшие участки в Хабаровском крае и Амурской области на востоке.

Рис. 1. Пригодность земель России для возделывания хмеля по климату (7 – непригодные, 3 – ограниченно пригодные, 0 – пригодные без ограничений).

ний, 1 – пригодные в условиях противоэрозионных технологий, 2 – пригодные при террасировании склонов, 7 – непригодные).

*1

Рис. 3. Пригодность земель России для возделывания хмеля по почвам (0 – пригодные без ограничений, 1–3 – ограниченно пригодные, 4–6 – непригодные).

Рис. 4. Интегральная – пригодность земель России для возделывания хмеля (условные обозначения приведены на стр. 35–36).

Рис. 5. Потенциальные экологические риски при использовании земель России для промышленного возделывания хмеля (условные обозначения приведены на стр. 38).

*1

Рис. 6. Карта оценки потенциальной относительной экономической затратности возделывания хмеля (чем выше число – тем больше затратность).

Территории, на которых один или несколько климатических факторов ограничивают развитие хмеля (класс 2), занимают 23,69%. Они располагаются широкой полосой от западных границ России до Алтая, которая постепенно сужается. К ним относятся также и небольшие территории Дальнего Востока.

Климатические факторы полностью ограничивают рост и развитие хмеля (класс 3) на 74,29% территории страны. Это, прежде всего, северные территории, Урал, Сибирь, Чукотка, Дальний Восток. На юге страны непригодные территории образуют пояс вдоль южной границы. Это связано в первую очередь с недостатком влаги.

К оптимальному классу 1 пригодности по рельефу относится 28,39% территории страны. Эти равнинные участки расположены на всей европейской части России, предгорьях Кавказа, Прикаспийской низменности, на большей части Западной Сибири, Якутии, Дальнем Востоке и Чукотке. Ограниченно пригодные территории, относящиеся к классу 2a, расположены вдоль всей западной границы страны, на европейской части, Ставропольском крае, Якутии и Красноярском крае. Они занимают 32,78% площади России.

Земли, относящиеся к классу 2b, занимают 12,25% территории. Они расположены преимущественно на Урале, в Восточной Сибири, Горном Алтае, Тянь-Шане и Дальнем Востоке.

Участки абсолютно непригодные по рельефу для возделывания хмеля (класс 3) занимают 26,58% площади страны. Это преимущественно Урал, Средняя Сибирь, Горный Алтай и горы Восточной Сибири.

Карта интегральной оценки пригодности земель Российской Федерации для возделывания хмеля представлена на рис. 4.

Территории, оптимальные по всем параметрам для возделывания хмеля (класс 1), занимают 0,01%. К ним относится только часть Калининградской области.

Участки с землями класса пригодности 2а занимают 0,40% от всей площади России. К ним относятся небольшие территории, расположенные в центральных районах европейской части России.

Территории класса оценки 2b расположены отдельными очень небольшими участками в европейской части страны и суммарно занимают менее 0,01% территории.

А регионы с классом пригодности 2с занимают 3,95% территории. Они располагаются широкой полосой от западных границ России до Алтая, которая постепенно сужается к востоку.

Земли класса оценки пригодности 3а занимают 0,20% территории. Они располагаются преимущественно в предгорьях Кавказа, северной зоне европейской части России (Архангельская область) и Алтае. К этим же регионам приурочены земли с классом оценки пригодности 3b. Они занимают 0,47% площади страны. Территории класса пригодности 3с расположены на подавляющей площади страны и составляют 94,97%.

Результаты анализа пригодности, агрегированные для субъектов Российской федерации, представлены в табл. 6.

Все оптимальные земли для промышленного возделывания хмеля расположены в Калининградской области, где они занимают около 9% от площади региона. Ограниченно пригодные земли преобладают в Брянской, Ивановской, Кировской, Смоленской областях, республике Удмуртия. Около 40–50% ограниченно пригодных земель – в Калининградской, Калужской, Нижегородской, Тверской областях.

На рис. 5 показана карта оценки потенциальных экологических рисков при использовании земель для возделывания хмеля. Земли, по своим характеристикам входящие в класс 0 (отсутствие экологических рисков), занимают 0.52% территории страны, что составляет 8.72 млн га. К этим территориям относятся небольшие участки в Калининградской области, центральных областях Европейской части, южной и средней Якутии, а также на Камчатке.

Регионы с небольшими экологическими рисками (класс а) занимают 1,22% территории страны. Они расположены в Калининградской области, западных, северных и центральных районах европейской части России, Якутии и на дальнем Востоке.

Участки со средней выраженностью потенциальных экологических рисков (класс b) занимают 1,36% территории страны. Они расположены в предгорьях Кавказа, южных областях европейской части России, Алтае, южных и центральных районах Якутии. К территориям с сильными экологическими рисками (класса с) относится большая часть страны. Они занимают 96,89% ее площади.

Таблица 6. Результаты интегральной оценки пригодности земель Российской Федерации для возделывания хмеля по регионам

|

Регион |

Класс и подкласс пригодности, % от площади региона |

||||||

|

оптимальный |

ограниченно пригодный |

непригодный |

|||||

|

1 |

2a |

2b |

2c |

3a |

3b |

3c |

|

|

Агинский Бурятский А.О. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Алтайский край |

— |

— |

— |

02,99 |

10,39 |

86,62 |

|

|

Амурская область |

– |

– |

– |

01,53 |

– |

– |

98,47 |

|

Архангельская область |

– |

00,03 |

– |

15,39 |

9,76 |

00,25 |

74,57 |

|

Астраханская область |

— |

— |

— |

— |

100 |

||

|

Белгородская область |

– |

– |

– |

00,19 |

– |

01,84 |

97,97 |

|

Брянская область |

— |

16,62 |

— |

44,11 |

39,27 |

||

|

Владимирская область |

– |

03,27 |

– |

32,16 |

– |

– |

64,57 |

|

Волгоградская область |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Вологодская область |

– |

01,61 |

– |

24,66 |

– |

02,72 |

71,01 |

|

Воронежская область |

– |

– |

– |

01,01 |

– |

00,24 |

98,75 |

|

Горный Алтай |

– |

– |

– |

00,11 |

– |

00,27 |

99,62 |

|

Еврейская А.О. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Екатеринбургская область |

– |

00,08 |

– |

03,64 |

– |

00,21 |

96,07 |

|

Ивановская область |

– |

03,36 |

– |

67,47 |

– |

– |

29,17 |

|

Иркутская область |

— |

— |

— |

00,06 |

0,13 |

99,81 |

|

|

Калининградская область |

9,22 |

35,00 |

– |

07,79 |

– |

– |

47,95 |

|

Калужская область |

– |

17,06 |

– |

32,36 |

– |

– |

50,58 |

|

Камчатская область |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Кемеровская область |

– |

– |

– |

17,65 |

– |

07,51 |

74,84 |

|

Кировская область |

— |

01,99 |

— |

60,33 |

00,04 |

37,64 |

|

|

Коми-Пермяцкий А.О. |

– |

01,52 |

– |

16,99 |

– |

– |

81,49 |

|

Корякский А.О. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Костромская область |

– |

06,70 |

– |

29,98 |

– |

– |

63,32 |

|

Краснодарский край |

– |

– |

– |

– |

– |

02,51 |

97,49 |

|

Красноярский край |

– |

– |

– |

00,68 |

– |

– |

99,32 |

|

Самарская область |

– |

– |

– |

00,44 |

– |

00,73 |

98,83 |

|

Курганская область |

– |

– |

– |

03,48 |

– |

– |

96,52 |

|

Курская область |

– |

05,23 |

– |

18,11 |

– |

10,19 |

66,47 |

|

Ленинградская область |

— |

00,20 |

— |

30,74 |

0,41 |

00,03 |

68,62 |

|

Липецкая область |

– |

00,11 |

– |

6,85 |

– |

00,83 |

92,21 |

|

Магаданская область |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Московская область |

– |

01,28 |

– |

21,42 |

– |

– |

77,30 |

|

Мурманская область |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Регион |

Класс и подкласс пригодности, % от площади региона |

||||||

|

оптимальный |

ограниченно пригодный |

непригодный |

|||||

|

1 |

2a |

2b |

2c |

3a |

3b |

3c |

|

|

Ненецкий А.О. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Нижегородская область |

— |

06,82 |

— |

37,79 |

00,27 |

55,12 |

|

|

Новгородская область |

– |

00,05 |

– |

29,01 |

3,69 |

– |

67,25 |

|

Новосибирская область |

— |

— |

— |

09,99 |

02,89 |

87,12 |

|

|

Омская область |

– |

– |

– |

12,55 |

– |

00,20 |

87,25 |

|

Оренбургская область |

– |

– |

– |

01,12 |

– |

02,39 |

96,49 |

|

Орловская область |

— |

00,41 |

— |

36,73 |

06,02 |

56,84 |

|

|

Пензенская область |

– |

06,02 |

– |

14,00 |

– |

14,24 |

65,74 |

|

Пермская область |

— |

03,77 |

— |

08,79 |

87,44 |

||

|

Приморский край |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Псковская область |

– |

07,29 |

– |

30,50 |

– |

00,19 |

62,02 |

|

Республика Адыгея |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Республика Башкирия |

– |

00,05 |

– |

02,20 |

– |

0,19 |

97,56 |

|

Республика Бурятия |

– |

– |

– |

00,04 |

– |

0,09 |

99,87 |

|

Республика Дагестан |

– |

– |

– |

– |

– |

0,20 |

99,80 |

|

Республика Кабардино-Балкария |

– |

– |

– |

– |

– |

9,39 |

90,61 |

|

Республика Калмыкия |

— |

— |

— |

— |

100,00 |

||

|

Республика Карачаево-Черкесия |

– |

– |

– |

– |

– |

12,06 |

87,94 |

|

Республика Карелия |

– |

– |

– |

03,69 |

– |

– |

96,31 |

|

Республика Коми |

– |

– |

– |

06,86 |

0,22 |

– |

92,92 |

|

Республика Марий-Эл |

— |

— |

— |

31,90 |

68,10 |

||

|

Республика Мордовия |

– |

03,73 |

– |

31,48 |

– |

14,45 |

50,34 |

|

Республика Саха-Якутия |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Республика Северная Осетия |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Республика Татарстан |

– |

01,74 |

– |

12,24 |

– |

– |

86,02 |

|

Республика Тува |

– |

– |

– |

– |

– |

0,09 |

99,01 |

|

Республика Удмуртия |

– |

08,58 |

– |

43,13 |

– |

– |

48,29 |

|

Республика Хакасия |

– |

– |

– |

00,16 |

– |

0,62 |

99,22 |

|

Республика Чувашия |

– |

05,61 |

– |

00,68 |

– |

– |

93,71 |

|

Ростовская область |

— |

— |

— |

— |

100,00 |

||

|

Рязанская область |

– |

01,40 |

– |

17,15 |

– |

4,38 |

77,07 |

|

Саратовская область |

– |

00,05 |

– |

00,07 |

– |

0,69 |

99,19 |

|

Сахалинская область |

– |

– |

– |

01,71 |

– |

– |

98,29 |

|

Смоленская область |

– |

10,91 |

– |

60,66 |

– |

– |

28,43 |

|

Регион |

Класс и подкласс пригодности, % от площади региона |

||||||

|

оптимальный |

ограниченно пригодный |

непригодный |

|||||

|

1 |

2a |

2b |

2c |

3a |

3b |

3c |

|

|

Ставропольский край |

– |

– |

– |

00,38 |

– |

14,29 |

85,33 |

|

Таймырский А.О. |

— |

— |

— |

— |

100,00 |

||

|

Тамбовская область |

– |

01,68 |

– |

03,13 |

– |

– |

95,19 |

|

Тверская область |

— |

02,33 |

— |

40,12 |

00,51 |

57,04 |

|

|

Томская область |

– |

00,39 |

– |

04,60 |

– |

00,31 |

94,70 |

|

Тульская область |

– |

00,39 |

– |

03,25 |

– |

– |

96,36 |

|

Тюменская область |

— |

— |

— |

18,72 |

00,17 |

81,11 |

|

|

Ульяновская область |

– |

03,56 |

– |

16,07 |

– |

11,74 |

68,63 |

|

Усть-Орда |

— |

— |

— |

— |

100,00 |

||

|

Хабаровский край |

– |

– |

– |

00,93 |

0,05 |

– |

99,02 |

|

Ханты-Мансийский А.О. |

– |

– |

– |

01,38 |

– |

– |

98,62 |

|

Челябинская область |

– |

– |

– |

03,11 |

– |

00,40 |

96,49 |

|

Чечня |

– |

– |

– |

– |

– |

00,93 |

99,07 |

|

Читинская область |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Чукотский А.О. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Эвенкийский А.О. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Ямало-Ненецкий А.О. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

|

Ярославская область |

— |

14,32 |

— |

24,69 |

— |

00,77 |

60,22 |

На рис. 6 представлена карта оценки потенциальной относительной экономической затратности возделывания хмеля. В соответствии с картой, в России преобладают потенциально сильно- и среднезатратные регионы. Территории, набравшие 0 баллов, занимают менее 0,01% от территории страны;

|

1 балл |

00,03%, |

11 баллов |

03,86%, |

|

2 балла |

>0,01%, |

12 баллов |

00,98%, |

|

3 балла |

00,23%, |

13 баллов |

19,19%, |

|

4 балла |

00,40%, |

14 баллов |

17,59%, |

|

5 балла |

00,08%, |

15 баллов |

09,67%, |

|

06 баллов |

01,48%, |

16 баллов |

02,10%, |

|

07 баллов |

03,25%, |

17 баллов |

00,55%, |

|

08 баллов |

00,78%, |

18 баллов |

00,08%, |

|

09 баллов |

06,63%, |

19 баллов |

00,04%, |

|

10 баллов |

10,10%, |

20 баллов |

22,97% |

В целом можно сказать, что наименьшие потенциальные затраты отмечены на территории европейской части России, юге Западной Сибири и Дальнем Востоке, на теплых равнинных (с уклонами до 2º) формах рельефа.

Существенные потенциальные вложения требуют территории юга России, севера европейской части, центральные и северные районы Западной Сибири и средняя часть Восточной Сибири.

Самые большие потенциальные вложения требуют горные районы: Урал, Горный Алтай, горы Восточной Сибири и Дальнего Востока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в ходе оценки пригодности земель данные в целом хорошо коррелируют с фактическим размещением районов промышленного возделывания хмеля. Одновременно, выявлены достаточно благоприятные регионы, которые в настоящее время для возделывания хмеля не используются.

Оценка почвенных условий показала, что оптимальными для промышленного возделывания хмеля являются небольшие участки в Центрально-Европейской части России, Калининградской области и на Камчатке. Суммарно они занимают около 0,88% территории страны. Непригодно по почвам около 90% территории страны, и лишь около 2% из них могут быть улучшены до класса ограниченно пригодных.

Территории с оптимальным для возделывания хмеля климатом занимают 2,02% территории страны. Климатические факторы полностью ограничивают рост и развитие хмеля на 74,29% территории страны. К оптимальному классу пригодности по рельефу относится 28,39% территории. Участки абсолютно непригодные по рельефу для возделывания хмеля занимают 26,58% площади страны.

Территории, оптимальные по всем параметрам для возделывания хмеля занимают всего 0,01%. Абсолютно преобладают (более 95% от площади страны) земли, непригодные для возделывания хмеля.

Все оптимальные земли для промышленного возделывания хмеля расположены в Калининградской области, что весьма интересно в связи с тем обстоятельством, что именно этот регион яв- ляется наиболее показательным в части экспансии технологий ячменного пивоварения и доминированием агрохолдингов. Ограниченно пригодные земли преобладают в Брянской, Ивановской, Кировской, Смоленской областях, республике Удмуртия. Около 40–50% ограниченно пригодных земель – в Калининградской, Калужской, Нижегородской, Тверской областях.

При возделывании хмеля преобладающая часть земель имеет высокие экологические риски. Риски отсутствуют лишь на 0,52% территории страны. К ним относятся небольшие участки в Калининградской области, центральных областях европейской части, южной и средней Якутии, а также на Камчатке.

Возделывание хмеля потенциально требует наименьших экономических затрат на территории европейской части России, юге Западной Сибири и Дальнем Востоке. Самые большие потенциальные вложения при использовании земель под промышленное возделывание хмеля потребуют горные районы страны: Урал, Горный Алтай, горы Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Описанные подходы к анализу ресурсного потенциала земель могут быть использованы и на более детальном уровне для планирования закладки реальных хмельников.

Russian agricultural-industrial production with the unbalanced economics, hypertrophied prevalence of large agricultural holdings and restrained development of middle-and small-scale farms (peasant, private farms) is urgently required in optimizing the land use structure based upon the scientifically-grounded evaluation of the country’s natural (soil) resources and biodiversity potential.

The hop production as a traditional trade in Russia is experiencing hard times now. The expanded commodity output of barley brewing and technologies adopted in foreign countries serve as evidence of shortening the lands under this crop and the hop production on the whole. However, apart from exceptional possibilities in brewing, the hop reveals valuable pharmacological properties. Only the development of balanced many-sided economic structure in the agricultural-industrial complex may be conducive to advancing the hop production, the latter being developed by different farmers at the support of the government and market conjuncture.

Today, under conditions of market economics the problem of hop cultivation in accordance with the quality of lands and their suitability for this crop is becoming very acute and will permit to increase hop yield and economic efficiency of hop production. The hop is cultivated now leaving out of account its environmental requirements. Due to this fact the hop-fields take place on unsuitable soils, whereas the areas as optimal for hop are used to cultivate the other crops.

The united State register of soil resources in Russia [8] is based on GIS-technologies being a scientific basis for a comprehensive analysis of soil and land resources in the country.

Список литературы Методология оценки ресурсного потенциала земель России для сельскохозяйственного производства (на примере хмеля)

- Александров Н.А., Крылова М.И., Рупошев А.Р. Хмель. М.: Росагропромиздат, 1991.

- Виноградов В.Н. Хмелеводство. Горький: Горьк. СХИ, 1977.

- Годованый А.А. Интенсификация хмелеводства и программирование урожаев. Киев: Урожай, 1990.

- Государственная почвенно-географическая база данных России/Отв. ред. А.Л. Иванов. М., 2014. (в печати)

- Долгилевич М.И., Кардашов А.Т. Экология хмельников. Киев: Изд-во УСХА, 1990.

- Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Овечкин С.В. Ресурсный потенциал земель Краснодарского края для возделывания плодовых культур. Краснодар, 2005.

- Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Овечкин С.В., Смирнова Л.А., Желнакова Л.И., Каторгин И.Ю., Антонов С.А., Андреянов Д.Ю. Анализ ресурсного потенциала земель Ставропольского края для возделывания плодовых культур. М., 2007.

- Иванов А.Л., Савин И.Ю., Столбовой В.С. Качество почв России для сельскохозяйственного использования//Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. № 6. С. 41-45.

- Карманов И.И., Булгаков Д.С., Шишконакова Е.А. Система оценки природно-антропогенных воздействий на изменение плодородия почв пахотных земель на основе почвенно-агроклиматического индекса//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2013. Вып. 72. С. 65-83.

- Либацкий Е.П. Хмелеводство. М.: Колос, 1993.

- Нефтялиев М.Д., Загиров Н.Г., Савин И.Ю. Агроэкологическое моделирование оптимального размещения плодоводства, овощеводства и виноградарства в Дагестане//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2010. № 5. С. 9-11.

- Практикум по хмелеводству/Под ред. Н.А. Александрова. М.: Агропромиздат, 1989.

- Савин И.Ю. Анализ почвенных ресурсов на основе геоинформационных технологий. Дис. … д. с.-х. н. М., 2004.

- Савин И.Ю., Кирьянова Е.Ю., Трунов Ю.В., Цуканова Е.М., Соловьев А.В. Геоинформационный анализ рельефа Тамбовской области//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. № 6. С. 36.

- Савин И.Ю., Федорова А.С. Геоинформационное моделирование структуры землепользования отдельного хозяйства//Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2000. № 2. С. 25-29.

- Сластенников В.В. Биология и агротехника хмеля. М.: Россельхозиздат, 1971.

- Savin I. Climatic Stations//Land Resources of Russia/Stolbovoi V., McCallum I. International Institute for Applied Systems Analysis and the Russian Academy of Science, Laxenburg, Austria, 2002. (CD-ROM).

- Stolbovoi V., McCallum I. Land Resources of Russia. International Institute for Applied Systems Analysis and the Russian Academy of Science, Laxenburg, Austria, 2002. (CD-ROM).