Методология публичности Майкла Буравого

Автор: Рогозин Дмитрий Михайлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Майкл Буравой, прежде всего, известен как автор особой версии публичной социологии. В статье представлен анализ вклада Буравого в методологию социальных исследований. Подробно разбираются подходы к расширению антропологических и этнографических наблюдений, вписыванию их в широкий исторический контекст. Традиция проведения включенных наблюдений, заимствованная в манчестерской антропологической школе, по новому переосмыслена Буравым. Историческим контекстом выступает как социальные изменения, так и биографии и судьбы всех участников социальных взаимодействий. Искусство соединения микро и макро контекстов и определяет виртуозность и мастерство исследователя, задает границы его профессиональной компетентности.

Расширенный кейс-метод, майкл буравой, методология полевой работы, публичная социология

Короткий адрес: https://sciup.org/142182126

IDR: 142182126

Текст научной статьи Методология публичности Майкла Буравого

-

к. социол. н., директор Центра методологии федеративных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (Москва)

Разговоры о публичной роли социологии известны с момента возникновения последней. Каждый сколько-нибудь значимый научный сотрудник не только задумывался над аудиторией, востребованностью и осмысленностью производимого знания, но оставил не мало страниц, посвященных этим вопросам. И речь в них идет не об оправдании очередного научного предприятия, как может представиться легкомысленному читателю, а в служении обществу, как высшей ценности познания. В современном социологическом окружении вопрос о публичности социологии тесно связан с одним именем — Майклом Буравым. Именно он инициировал широкую дискуссию о роли социологии в обществе, сформировал нормы организации и проведения эмпирических исследований (см., например: [Public sociology reader, 2006; Public sociology, 2007; Handbook of public sociology, 2009; Public sociology, 2011; Public sociology, 2012]), актуализировал сам термин публичной социологии. Начиная с президентской речи на конгрессе Американской социологической ассоциации и заканчивая многочисленными выступлениями в малых и больших аудиториях, в коллективах, далеко отстоящих от задающих моду на социальные исследования команд, М. Буравой с поразительной энергией продолжает призывать социологов отказаться от псевдоакадемического знания, навязанного теми или иными идолами (по Ф. Бэкону).

Тесно связанный с Россией, как и своими украинскими корнями, так и несколькими продолжительными исследованиями, М. Буравой несколько раз побывал в Москве и Санкт-Петербурге в качестве глашатая публичной социологии. "Каков проповедник", — покивал В.А. Ядов во время выступления Буравого на конференции Ассоциации профессиональных социологов, проходившей в 2008 году в тогда еще Государственном университете "Высшая школа экономики" (ныне НИУ ВШЭ). Действительно, убедившись в правильности, устойчивости и объективности ядра своих теоретических представлений, М. Буравой перешел от их разработки к прямой пропаганде и агитации. Дух публичности полностью захватил некогда погруженного в собственные исследовательские программы профессора. По манере и тембру речи, жестикуляции, используемым риторическим приёмам Буравой на кафедре больше похож на пророка, нежели научного сотрудника. Совсем иной он в личной беседе. Взвешенные, подчас амбивалентные суждения, предполагающие согласие с собеседником, сомнение в собственной правоте, ироническая позиция к личным достижениям и нескрываемый интерес к позиции говорящего — таков портрет М. Бу-равого как собеседника в частном разговоре2.

Я встретился с ним в небольшом московском кафе весной 2008 года, чтобы поговорить о публичной социологии, о том, откуда возникла идея публичности, как формировалось это знание, каким образом он сам пришел к убеждению в необходимости преодоления социологией границ академической аудитории. Преклоняясь перед огромной работой, проделанной Б.З. Докторовым по исторической реконструкции развития социальных исследований в области общественного мнения и рекламы, я не вижу более продуктивного подхода для изучения социального знания, нежели биографический метод, основанный на нарративных интервью, архивных изысканиях, библиографическом поиске. Личные встречи, переписка занимают в нем поистине доминирующее место, определяя весь ход последующих интерпретаций. Личностное знание (по М. Поляни) неотделимо от сухого концептуального аппарата, если мы действительно намереваемся разобраться в предлагаемых кем-либо теоретических конструкциях. Не претендуя на широкие обобщения, я, практически, уверен в этом тезисе по отношению к социологии, как наиболее гуманитарной из гуманитарных наук. Итак, начнем.

Интеллектуальная биография

Родители бежали из революционной России. Мама из Петрограда в 1917, отец — из Екатеринослава (ныне Днепропетровск) чуть ранее, в 1913. Встретились на лекциях в Лейпциге. Оба получили химическое образование, но по специальности успел поработать только отец. После переезда в Манчестер он преподавал органическую химию в Манчестерском колледже науки и технологии. Однако продлилось это не долго. Когда Майклу было девять лет, отец неожиданно умирает от сердечного приступа. Мать с двумя детьми (младшая сестра) вынуждена была выйти на работу. Безмятежное детство на этом закончилось. В 1965 году в восемнадцатилетнем возрасте Майкл уплыл в Америку, учиться и смотреть мир, наполненный мечтами о свободе.

Получив в 1968 году первое математическое образование в Кэмбриджском университете (BA Mathematics), М. Буравой переезжает в Африку и приходит на работу в крупнейшую южноафриканскую корпорацию (Anglo American Corporation, 50 тыс. работающих), занятую производством меди в Замбии. А до этого были бурные студенческие годы, многочисленные поездки, неподдельный интерес к жизни студенчества развивающихся стран, шестимесячный опыт работы журналистом в Южной Африке. Именно в этот период в Замбии проходили грандиоз- ные социальные изменения. Достаточно упомянуть об обретении независимости в 1964 году. Работая как математик в департаменте по работе с персоналом (сопровождение сложных схем оплаты труда и премирования), М. Буравой видел, что ни руководство компании, ни кто-либо из среднего звена управления не знал о реальной жизни рабочих, их интересах, идеях, ценностях. Жизнь людей замещалась выхолощенными схемами, вместо персоналий видели лишь рабочую силу, удивляясь непониманием, леностью и корыстными интересами последней. На это накладывалось еще и расовое различие между управленческим персоналом и рабочими — управленческие позиции могли занимать только белые. Более того, первоначально в корпорации существовали отдельные системы оплаты труда для белых и черных. Перед Буравым стояла задача интегрировать их, создать единую систему, подчиняющуюся общим принципам. Именно непонимание того, что представляют собой люди, казалось бы, легко укладывающиеся в процедуры тарификации, подтолкнуло Майкла в этот же период закончить магистерскую программу по социальной антропологии в Университете Замбии. На 50 тыс. работающих в корпорации приходилось около 5 тыс. специальностей, каждая из которых оценивалась по десятку параметров. Кроме М. Буравого никто в компании не мог разобраться с построенной им математической моделью расчета заработных плат. И это давало реальную власть, возможность заниматься собственными исследованиями, которые в последствии сосредоточились на проблеме "зам-бинизации", или расовой дискриминации, привносимой бурными процессами модернизации, развивающимися в постколониальной стране [Burawoy, 1972]. Более всего М. Буравого интересовало то, как особенности социальных отношений в частной компании, связаны с внешней для нее ситуацией: горнодобывающей промышленностью в развивающихся странах, внешней политикой Соединенных Штатов, профсоюзным движением, постколониальным положением Замбии и т.д. В последствии Буравой назвал подобный подход "расширенным кейс-методом" (изучение микропроцессов в макро-контексте) [Burawoy, 1991b, 1998, 2009], существенно расширив и обогатив первоначальную версию метода, разработанную в манчестерской антропологической школе (см., например: [Velsen, 1967]).

После получение диплома магистра по социологии в Университете Замбии в 1972 году, Майкл, по наставлению своего тьютора Эдварда Шилза (Edward Shils), поступает в Чикагский университет на PhD программу, которую заканчивает в 1976 году. Руководит им Вильям Джулиос Вилсон (William Julius Wilson), известный по работам о расовом и классовом строении общества, в недавнем прошлом Президент Американской социологической ассоциации. Афроамериканец по национальности В.Д. Вилсон как никто другой понимал актуальность проблем, поднимаемых молодым исследователем, приехавшим из Замбии. Однако, пожалуй, наибольшее влияние на формирование теоретических и методологических представлений М. Буравого оказал Чарлз Райт Миллс. Его "Социологическое воображение" [Миллс, 2001] М. Буравой впоследствии назовет "мантрой самопрезентации социолога" [Burawoy, 2008, p. 368], наиболее точно репрезентирующей столь разноплановую профессию и призвание. Хотя Буравой познакомился с работами Ч.Р. Миллса уже после смерти учёного, непрерывный разговор с ним, через публикации, дискуссии с оппонентами и последователями он продолжает и по сей день, представляя публичную социологии в миллсовском категориальном аппарате.

Обучение М. Буравого нельзя назвать гладким и последовательным. В то время Чикагский университет оставался чрезвычайно консервативным учебным заведением. На факультете социологии никто не интересовался проблемами, возникающими за пределами Соединенных Штатов, по словам Буравого "факультет с глубоко провинциальными представлениями" интересовался лишь сугубо американскими вопросами. В Чикагском университете уже мало кто занимался этнографическими исследованиями, отходивший в прошлое структурный функционализм сменился символическим интеракционизмом и феноменологическим подходом, а затем — сетевым анализом и теорией рационального выбора. В свою очередь, М. Буравой опирался на манчестерскую школу социальной антропологии, фактически находясь в оппозиции к Чикагскому университету. Позднее он напишет: "я был не нужен никому из факультета социологии" [Burawoy, 2009, p. 1]. В последнем научные сотрудники ограничивались изучением микропроцессов, повседневных событий, не выходя за пределы их социального контекста. Манчестерская школа пыталась рассматривать микропроцессы в более широкой перспективе, реконструируя макро-теории посредством полевой работы. Никто из Манчестера не мог представить начало этнографической работы с чистого листа. Любому исследованию предшествовала обширная теоретическая и историческая работа, как минимум в нормативных представлениях манчестерских исследователей. В полевой работе можно говорить лишь об обмене перспективами между всеми участниками исследования. Разговор о трансляции "подлинного голоса" изучаемых людей — не более чем мифологема, созданная нерефлексирующим сознанием. Таковы основные максимы манчестерской школы социальной антропологии. Таким образом, не находя поддержки ни в прошлом, ни в настоящем Чикагского университета, вопреки всему, Буравой получил докторскую степень именно в этом заведении. Диссертация была посвящена изменениям в трудовых отношениях в условиях монополистического капитализма, о чем была издана в 1979 году одноименная монография [Burawoy, 1979].

В чикагский период научного творчества Майкл Буравой сформулировал и обосновал расширенный кейс-метод (extended case method), частично заимствованный из традиции манчестерской антропологической школы [Burawoy, 2009, p. 21-22]. Во-первых, расширение конкретного случая, кейса, анализируемого социологом, касается как микро, так и макро процессов, создающих контекст и поддерживающих историческую перспективу изучаемого явления. Во-вторых, расширение исследовательской работы непосредственно затрагивает конструирование или реконструирование теории, с которой имеет дело социолог. Любое исследование для М. Буравого — не более чем теоретическая авантюра, позволяющая понять и объяснить рассматриваемое событие, сопоставить его с чередой иных исторических, социальных и индивидуальных интерпретаций.

Размышления об особенностях развития современного западного общества подтолкнули М. Буравого к постановке вопроса о специфичности или всеобщности наблюдаемых явлений индивидуализации, отчуждения, радикальной профессионализации, укрупнению капиталов и т.д. Является ли все это особенностями капитализации или индустриализации? Если капиталистическое общество основано на постоянной смене политических и социальных соглашений, что происходит в лагере социализма? Как формируются и развиваются производственные отношения там? Так появилось основание для следующего грандиозного, почти десятилетнего проекта работы на венгерских предприятиях, с 1981 по 1989 год. Приезду в Венгрию помог известный венгерский социолог Иван Селены (Ivаn Szelеnyi). Однако даже он воспринял желание Майкла работать на предприятии как чудачество заокеанского коллеги. Но понимание того, что думают рабочие в условиях государственного социализма, каково их мировоззрение просто невозможно вне этнографической перспективы включенного наблюдения.

Затем последовал коллапс всей социалистической системы, и при первой же возможности работать иностранцу на советских предприятиях, Майкл приехал в Советский Союз. Начало 1991 года. Время противостояния Горбачева и Ельцина, бесконечных митингов и надежд на лучшее, рассуждений о демократии и поворот к рыночным, зачастую антигуманистическим отношениям. Драматические события, ошеломляющие богатством материала. Однако российские социологи, с которыми удалось встретиться Майклу в то время, были заняты скорее созданием материала, нежели его изучением. Большие опросы населения, гранд-теории, объясняющие происходящее и дающие прогнозы на будущее — вот чем были увлечены, по мнению М. Буравого, в то время В.А. Ядов, О.И. Шкаратан, В.Г. Андреенков, Ф.Р Филиппов. И никто из них не хотел смотреть на происходящее в рамках частного, ситуативного набора событий. Обыденная жизнь попросту не могла попасть в социологические тексты. Она не заслуживала не только рассмотрения, но и упоминания.

Сразу уехав из Москвы в глубинку — Сыктывкар и Воркуту, Майкл вместе с аспирантом из Беркли сначала попали на каучуковый завод, затем на деревообрабатывающий комбинат, угольные разрезы. Окунулись в гущу локальных политических событий. Там проходила самая настоящая гражданская война, как рассказывал М. Буравой, между молодыми инженерами, лидерами комсомола и старой партийной гвардией, представленной дирекцией, высшим управленческим составом. "Ежегодно мы приезжали на фабрику, чтобы наблюдать за теми процессами, которые там происходили и вели к ее 'кончине' по мере того, как она получала все новые и новые удары, связанные с переменами на макроуровне…" [Буравой, 1999, с. 62]. В это время производство перестало что-либо значить. Все вытеснили обмены, так называемые рыночные отношения, проходящие на дефиците денежной наличности. Достаточно вспомнить схемы взаимозачетов, бартеров, векселей энергетических компаний и дорожных фондов. Все и вся продавалось и покупалось. О производстве просто забыли. Попасть на каучуковый завод помог ему Павел Кротов, по мнению М. Буравого, первый российский социолог, кто был заинтересован в реальном положении дел, с кем можно было сотрудничать3. Любопытно, что в России о нем почти ничего не известно. Тогда это был молодой социолог из Сыктывкара, только что в 1991 году защитивший кандидатскую диссертацию, работающий в секторе индустриальной социологии В.Г. Андреенкова.

Практически все 1990-е годы М. Буравой провел, изучая ситуацию в России. "Я не очень доволен результатами этой работы", — упомянул Майкл в разговоре. Вдохновившие его тексты Карла Полани, были хороши в теоретическом плане (особенно в части описания рыночных отношений и перераспределительной экономики), но плохо объясняли текущую российскую ситуацию [Burawoy, 2013, p. 533-535]. Многочисленные разговоры о трансформациях остались на уровне разговоров, поддержанных сотнями публикаций, так и не вышедших за круг их авторов. Основная причина — политический характер таких исследований. Их адресатом была власть, которая должна что-то сделать, прислушаться к голосу социолога. Именно власть, ее обслуживание находилось в фокусе транзитологических исследований. Другое дело, что власти подобные работы нужны были лишь для воспроизводства публичного дискурса, легитимирующего собственные мотивы в глазах населения. Транзитивные переходы российского постсоциолистическо-го общества М. Буравой назвал инволюцией (в противовес эволюции и революции), то есть деградацией, постепенным, эволюционным разрушением существующего социального порядка [Буравой, 1999; Burawoy, Krotov, Lytkina, 2000], экономическими отношениями, направленными на собственное потребление без каких-либо элементов воспроизводства [Буравой, 1999, с. 68]. Общий глобальный контекст оставался политическим, хотя многие научные сотрудники пытались объяснить происходящее в экономической терминологии. Не удивительно, что игнорирование макроконтекста приводила к далеким от реальности и подчас ошибочным выводам.

Испытав глубокую депрессию, в 1998 году М. Буравой возвращается в Африку и работает там год. В центре внимания все те же политические процессы. Центральный вопрос — каким образом объяснить происходящее, сопоставить глобальные процессы с жизнью рядовых рабочих и руководителей?

В двухтысячные годы М. Буравой получил полное признание в Америке. На его публикации обратили внимание, стали цитировать, узнавать на конференциях. Он дважды избирался деканом социологического факультета Калифорнийского университета (Беркли) в 1996-1999 и 2000-2002. И, наконец, в 2002 был выбран Президентом Американской социологической ассоциации. Первое, что было сделано в этом ранге — объявлена настоящая война бюрократической, иерархической системе, пронизывающей ассоциацию. В этот период окончательно оформились представления Майкла о публичной социологии. Всемирную известность ему принесло президентское выступление на конгрессе Американской социологической ассоциации [Burawoy, 2005b]. Однако мало кто знает, что впервые идеи публичной социологии и поддерживающей её методологической рамке были озвучены в стенах Калифорнийского университета (Беркли) и первыми оппонентами стали слушатели и коллеги, работающие на старейшем социологическом факультете (основан в 1946 году).

В России Буравой, прежде всего, ассоциируется с публичной социологией. Этому способствовали переводы его работ [Буравой, 1999, 2009a, 2009b, 2009c, 2011a, 2011b, 2012] и выступления на российских конференциях по тематике больше связанные с теоретическими и политическими представлениями Буравого. А также дискуссия, инициированная П. Романовым и Е. Ярской-Смирновой, в которую включились многие российские обществоведы: А. Алексеев, С. Ерофеев, Е. Здраво-мыслова, С. Климова, Е. Омельченко, Д. Подвойский, Н. Романовский, Ж. Тощенко, В. Ядов и др. [Общественная роль социологии, 2008; Подвойский, 2009; Тощенко, Романовский, 2009]. Вместе с тем, на Западе М. Буравой не менее известен как автор расширенного кейс метода. Так по данным международной реферативной базы данных Web of Science, ключевую методологическую работу М. Буравого, представляющую расширенный кейс метод [Burawoy, 2008] цитируют 241 раз, его президентское послание [Burawoy, 2005b] — 209 раз (дата обращения: 28.09.2013). Теоретические представления М. Буравого не отделимы от методологии его исследований, поэтому разговоры о публичной социологии становятся более осмысленными в рамке методологии публичности, которую он развивает на протяжении всей профессиональной жизни.

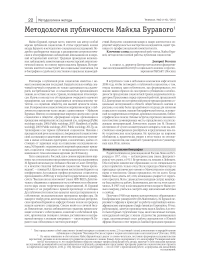

Расширенный кейс метод

Ядро методологической концепции М. Буравого составляет двухполюсный подход, объединяющий детальный разбор частной ситуации и историко-социальный анализ глобальных макро-социальных процессов. Расширенный кейс-метод — идеальная методологическая конструкция для реализации такой двухполюсности. С одной стороны, разбор бытовых ситуаций, внимательное прослеживание индивидуальных биографий, анализ интерпретаций, обид, ожиданий, разочарований и побед, которыми переполнены судьбы даже самых "заштатных" людей. С другой — прослеживание исторических процессов, сломов и подъемов на региональном, национальном и международном уровне, хитросплетений международной политики, с всплесками медийной активности и кулуарными играми в большую политику. Во второй уровень вписаны и тео- ретические концепции самих исследователей. Какими бы частными не представлялись объяснительные схематизмы, как бы не были они ограничены стенами университетов, узким кругом единомышленников, разрабатывающих "птичий" язык большой науки, влияние авторитета научности на развитие социальных феноменов трудно переоценить4. Объективирующая реальность догматика, как правило, поддерживается когда-то революционными и анархическими научными взглядами, заимствованными в подходящий для политиков момент. Но кроме ретрансляции научности и придания ей незамысловатого статуса "властвующих элит", концептуальный аппарат исследователя напрямую определяет реконструируемый в отчетах, научных статьях и монографиях социальный мир. Мы видим социальное сквозь призму теоретических концептов, а значит не можем ни игнорировать, ни забывать нашей изначальной исследовательской ангажированности. Именно этим тезисом Майкл Буравой открывает основные постулаты своей методологии [Burawoy, 2009, p. xiii-xv; 13]. Всего их шесть. Три относятся к теоретическим построениям, два — к методологии исследования и одно к коммуникативным практикам (рис. 1).

Пожалуй, самое главное, системообразующее свойство социального познания, по Буравому, — это воспроизводство публичной коммуникации. Задача научного сотрудника состоит не в том, чтобы обнаружить и донести до общественности некоторые "объективные" истины, обосновать их надежность и валидность для широкого круга решаемых задач, указать неизменность во времени и пространстве выведенных закономерностей и инвариантность получаемых выводов для широких социальных слоев5. Всё это объективирующее мир наследие М. Буравой оставляет на откуп стремящихся к власти коллег. Социальный учёный — лишь посредник в мире людей, каждый из которых не только имеет право быть теоретиком, но и де-факто становится им, как только попадает в публичное поле обобщений и генерализаций.

Социология не нужна для объяснений мира, концептуальной деконструкции социального порядка или придании весомых аргументов для принятия тех или иных решений. Первую функцию с успехом выполняет теология и физика, вторую — политика, третью — социальная аналитика. Претензии на доступ к некоторому сакральному знанию, недоступному менее подготовленным, непрофессиональным людям — глубочайшее заблуждение недоученных и недообразованных обществоведов. Весьма показателен скандал, разыгравшийся после тотального фиаско опросных фирм в предсказании явки и результатов голосования на выборах мэра Москвы в 2013 году. Общественность обвинила полстеров в неумении создавать прогноз-

Рис. 1. Триада расширенного кейс метода

ные модели, полстеры — обвинили обвинителей в непонимании сущности опросных технологий. А затем дружно набросились с критикой на реализованные в штабе одного из кандидатов на пост мэра элементы непрофессиональных, общественных замеров. Критика с обеих сторон велась на уровне институций и статусных позиций. Оппоненты попросту забыли, что теоретическим конструктам и эмпирическим обобщениям чужды статусные маркеры их создателей. Защищая профессиональную идентичность, наиболее ярые сторонники стандартизации и унификации опросных технологий, по сути заняли позицию апологетов закрытого экспертного знания. Какими бы благими намерениями они не прикрывались, основание их позиции осталось на уровне всё еще не забытой контовской социальной физики — вершины экспертного знания, объясняющего и научающего простых смертных.

М. Буравой не перестает повторять, что подобное отождествление себя с экспертами, создающими смысл, губительно не только для социальной науки, но и для гражданской позиции, поскольку отнимает у человека шанс услышать другого, пойти на компромисс, найти консенсуальное решение. Но именно последним и должна быть озабочена социология. Исследователь в такой перспективе становится не носителем некоторых знаний и умений, а обладателем весьма ограниченного, но чрезвычайно важного для воспроизводства социальности набора инструментов; во-первых, языка описания позволяющего согласовывать микро события с макро контекстом; во-вторых, набором системой аргументации, исключающей конструирование экспертности по статусным позициям, основанной исключительно на сопоставлении социальных событий; в-третьих, методологией работы с данными, в первую очередь, обращающей внимание на самого исследователя и выбор им инструмента анализа. Так расширенный кейс-метод продолжает традицию рефлексивной науки [Burawoy, 2009, p. 9]. Работа социолога весьма ограничена, удел его скромен, а результат весьма сомнителен и подвержен риску неприятия и забвения. Воз- можно, именно снижение пафоса социологической профессии с уровня производства социальной мысли и современной идеологии до функциональных требований поддержания коммуникации и возможности разных социальных групп достигать консенсуса, и послужило одной из причин фактического неприятия многими обществоведами публичной социологии Буравого.

Основной теоретической антитезой расширенного кейс метода на первых порах Майкл Бу-равой считал интенсивно развивающуюся обоснованную теорию. Выбрав в качестве объекта сопоставления и критики её раннею, классическую версию [Glaser, Strauss, 1965, 1967], он по- старался обозначить ключевые особенности предлагаемой методологии, в центре которой было неприятия господства индуктивизма в производстве научно- го вывода и отказ от переноса в качественную традицию статистических приемов (табл. 1).

Сопоставлением особенностей построения каузальных рядов, выбора объекта анализа, смысла значимости и природе всеобщности Майкл Буравой частично продолжил, частично предвосхитил общую тенденцию по развитию обоснованной теории, сильно отклонившейся в своих модификациях от первоначальной, позитивистски ориентированной концепции. Вместе с тем, обе методологические традиции сохранили приверженность двум обособленным подходам. Если обоснованная теория в любых вариациях опирается на индуктивный метод вывода теоретических утверждений из структурированных эмпирических описаний, то расширенный кейс метод скорее можно отнести к абдуктивному подходу [Timmermans, Tavory, 2012], или формированию нового знания через соотнесение гипотез, основанных на имеющихся теоретических конструкциях с эмпирическим материалом.

В дальнейшем, М. Буравой поместил расширенный кейс метод в более широкий контекст. Он выделил опросную технологию, эксплуатирующую позитивистский взгляд на изучение социальной реальности, как второй ядерный метод, которому противопоставлен расширенный кейс метод (рис. 2).

Соответственно вместо технократического, базирующегося на инструментальном разделении качественного и количественного подхода, М. Буравой обозначил эпистемологическое напряжение между позитивным и рефексивным способом мышления.

Идеальные типы социологического знания

Большинство коллег, с кем непосредственно приходилось работать Буравому, он относит к публичным социологам: Вильям Вильсон (William Wilson), Роберт Белла (Robert Bellah), Эрли Хочшилдс (Arlie Hochschild), Кристин Лукер ( Kristin Luker), Джерри Карабэл (Jerome Karabel) и т.д. М. Буравой не считает себя основателем направления. Проводя исследования в Венгрии, России, Африке, Майкл, по его собственным словам, не был публичным социологом. Он пытался собрать данные и должным образом представить их исключительно в академической среде. Печально улыбаясь М. Буравой рассказывает, что исследование в Сыктывкаре никому не было интересно, оно шло в разрез существующей моде и было представлено, разве что в профессиональных социологических журналах на английском языке. Это была позиция критического или профессионального, но не публичного социолога. Президентское вы-

Табл. 1. Сравнение расширенного кейс метода с обоснованной теорией

|

Расширенный кейс метод |

Обоснованная теория |

|

|

Способ генерализации |

Реконструкция текущих теорий |

Открытие новых теорий |

|

Объяснение |

Генетическое |

Генетическое |

|

Сопоставление |

Схожие феномены с рассмотрением и объяснением различий |

Отсутствие интереса к раскрытие схожих черт феноменов |

|

Смысл значимости |

Социетальный |

Статистический |

|

Природа всеобщности |

Уникальное помещается во внешний контекст, который объясняет общество |

Абстрагирование от времени и пространства позволяет получить генерализации кейса |

|

Объект анализа |

Ситуация |

Переменные |

|

Каузальность |

Неделимые связи элементов |

Линейные отношения между переменными |

|

Микро - макро |

Макро основания микросоциологии |

Микро основания макросоциологии |

|

Социальные изменения |

Социальные движения |

Социальная инженерия |

Источник: [Burawoy, 1991b, p. 280]

Табл. 2. Четыре базовых метода социальных наук [Burawoy, 2009, p. 64]

Модели науки позитивная рефлексивная

|

ОПРОСЫ |

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |

|

ОБОСНОВАННАЯ ТЕОРИЯ |

РАСШИРЕННЫЙ КЕЙС МЕТОД |

ступление 2004 года как раз построено на обсуждении различных ипостасей социологического знания. М. Буравой предложил два критерия: для кого проводится исследование — академической среды или внешней по отношению к ней группе (общественности); для чего проводится исследование — решения какой-то социальной задачи или совершенствования метода ее решения. В результате конструируется четыре идеальных типа социологического знания: профессиональный, заказной, критический и публичный (табл. 2).

Профессиональная социология в основном занята решением методологических задач. Центральный вопрос — как возможно получить надежное и валидное знание об обществе. Эмпирические методы подчинены теоретическим представлениям о возможном и допустимом научном знании. Пожалуй, наиболее полное и законченное описание профессиональной социологии дано Р. Мертоном, согласно которому, социология как наука руководствуется четырьмя принципам: универсализмом, коммунизмом, незаинтересованностью и организованным скептицизмом. Хотя с момента публикации мертонов-ской статьи о науке и социальном порядке, в которой впервые описывались принципы научного (читай профессионального) социологического исследования, [Merton, 1938] прошло семьдесят лет, ничего принципиально нового предложено так и не было. Все попытки фальсифицировать (по Попперу) четыре принципа Мертона давали лишь дополнительную аргумен- тацию в их пользу (см. подробнее: [Демина, 2005]). Универсализм — внеперсональность в оценке результатов исследования, отсутствие любых физиологических или статусных различий между участниками дискуссии. Коммунизм — всеобщность знания, принципиальная открытость и доступность результатов научных исследований, отсутствие каких-либо прав ученого на сделанное открытие. Незаинтересованность, или эмоциональная невовлеченность исследователя в собственную работу, позволяет нивелировать иные, вне-научные интересы, связанные с религиозными, политическими, экономическими и личными взглядами. Организованный скептицизм — это установка на тотальное сомнение в правильности полученных данных, приведение всех аргументов как за, так и против собственной позиции. Однако существенным ограничением ареала применения принципов научного этоса остается наука, следовательно, они распространяются лишь на коллег. Профессиональная социология закрыта для профана, она живет в мире собственных концептов и операциональных определений.

Как только возникают внешние по отношению к профессиональной среде мотивы для применения социологического инструментального знания, следует говорить о заказной социологии . Заказчиком могут выступать правительственные организации, бизнес, частные фонды, любые заинтересованные лица, обладающие властью и денежными ресурсами, достаточными для организации исследования. Прагматическая направленность получаемых результатов — основная черта такой социологии. Другими словами, наука должна быть кому-нибудь нужна. Отсюда качество исследования измеряется не валидностью и надежностью инструментария, а эффективностью дальнейших решений, применяемых по результатам проекта. Типичный пример трансформации профессиональной социологии в заказную — электоральные опросы. Первоначальные разговоры о качестве выборке, анализе систематических смещений, эффекте интервьюеров и т.д., замещаются простым сопоставлением результатов опросов и выборов. Главная задача социолога — обеспечить заказчика своевременной информацией о наиболее вероятном исходе предвыборной кампании.

Критическая социология ставит под сомнение легитимность научного знания как такового. Стремление к объективности зачастую приводит к сокрытию последней за изощренной методикой или хорошо поставленной риторикой. Воля к власти и доминированию, которое обнаруживает критическая социология в научных институтах, приводит к замещению научной программы статусными играми. Анализ научного дискурса, выделение из него политических элементов, критика фундаментальных теоретических основ научного знания — вот область работы критических социологов.

Публичная социология строится на основе рефлексивного знания, подобно критической социологии, и на выходе за пределы академической среды, подобно заказной. В ней доминирует коммуникативная функция. Основная задача публичного социолога добиться не объективного, надперсонального знания, а консенсуса. Поскольку понятие истины определяется как общее, разделяемое в общении знание, социолог теряет статус верховного жреца и толкователя социальных отношений. Социолог становится лишь помощником в обретении людьми понимания происходящего. Многочисленные призы-

Источник: [Burawoy, 2007, р. 43]

Табл. 2. Типология социологического знания

|

Академическая среда |

Неакадемическая среда |

|

|

Инструментальное |

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ |

ЗАКАЗНАЯ |

|

знание: |

СОЦИОЛОГИЯ |

СОЦИОЛОГИЯ |

|

Знание |

Теоретическое/эмпирическое |

Конкретное |

|

Истина |

Соответствие результатов |

Прагматика |

|

Легитимность |

Научные нормы |

Эффективность |

|

Ответственность |

Коллеги |

Клиенты |

|

Заказчик |

Профессиональный интерес |

Вмешательство заказчика |

|

Патология |

Самореферентность |

Подобострастие |

|

Рефлексивное |

КРИТИЧЕСКАЯ |

ПУБЛИЧНАЯ |

|

знание |

СОЦИОЛОГИЯ |

СОЦИОЛОГИЯ |

|

Знание |

Фундаментальное |

Коммуникативное |

|

Истина |

Нормативная |

Консенсус |

|

Легитимность |

Моральные установки |

Релевантность |

|

Ответственность |

Критические интеллектуалы |

Разные группы населения |

|

Заказчик |

Внутренние дебаты |

Публичный диалог |

|

Патология |

Догматизм |

Кратковременность |

вы к социологам быть публичными, печататься и выступать в средствах массовой информации, как правило, исходящие от функционеров и чиновников от науки, не имеют никакого отношения к публичной социологии по Майклу Буравому. Публичность определяется не попаданием на страницы многотиражных изданий, а установлением равной, долгосрочной и согласованной коммуникации между значимой социальной группой и ее окружением. "Публичная социология подталкивает социологию на общение с публикой, на конструирование понимания, аналогичного пониманию обычных людей, вовлеченных в такое общение" [Burawoy, 2007, p. 28]. Публичным можно быть и в повседневных встречах с весьма ограниченным числом людей, объединенных в некоторую социальную группу. Напротив, публикации заведомо заказных исследований в массовых изданиях, навязывание монологичного дискурса широкой общественности — не более чем разновидность поднаторевшей в манипуляциях заказной социологии.

Институционализация публичной социологии

М. Буравой весьма осторожно высказывается об институциональных границах публичной социологии, утверждая, что в среде социологов, по-прежнему, доминируют традиционные типы социологического знания: профессиональный, критический и заказной. Ален Турен более оптимистичен и отчасти радикален в своих взглядах о роли публичного знания в современном мире. На его взгляд публичная социология уже стала общей социологией [Touraine, 2007, p. 72], переместив на периферию научного знания прежние устремления к объективности или критицизму. Доказательством этого служит размывание объекта и предмета социологии, замещение представления о социологии как единой науки различными исследовательскими направлениями, позиционирующими себя как отдельные отрасли гуманитарного знания: культурные исследования, гендерные исследования, феминизм и т.д. Это позволяет А. Турену говорить о десоциализации и деинституционализации классической социологии [Touraine, 2007, p. 69] и видеть в новых формах социологического знания иные, вне-академические основания. Социолог становится действующим субъектом в социальных отношениях, его роль уже не сводится лишь к описанию и наблюдению происходящего. А. Турен занимает позицию проповедника "новой" активистской парадигмы. Описание социальной жизни в работах успешных социологов замещается (по А. Турену) ее трансформацией и преобразованием.

Не удивительно, что развертывание такой социологии перемещается из традиционных центров США и Западной Евро- пы в страны Африки и Азии. П. Коллинз отмечает, что публичность в социологии, по большей части, достигается посредством особого взгляда на социальное неравенство, невключенно-стью в существующие иерархические порядки [Collins, 2007, p. 103]. Социология ли это или подпудренная научной риторикой форма социального активизма — другой вопрос. Важно не отождествлять позиционирование публичной социологии с подобным явлением. Хотя М. Буравой соглашается, что развитие социологии как публичной дисциплины более заметно именно в модернизирующихся странах, это связано отнюдь не с доминированием активистской позиции. Изменение и преобразование мира заложено в формуле коммуникативной открытости, диалогичности и равнозначности даже конфликтующих позиций. Конфликт переносится в дискурсивную область, его разрешение требует языковых, а не физических средств. Отсюда роль социолога ограничивается исключительно дискурсивными практиками, а его компетенция определяется способностью организовать, поддержать и связать различные формы коммуникативной активности. Но и это вовсе не мало. Эксплуатация сознания посредством создания внешних языковых норм, определяющих правильные и неправильные выражения собственных мыслей и эмоций, привела к атрофии базовой потребности человека в общении, навыков эффективной коммуникации. "Занятно, но большинство аргументации не является таковой. Она относится к абсолютно иным предметам. Даже среди интеллектуалов я очень часто наблюдают подобное несоответствие", — замечает К. Пламмер [Plammer, 2003, p. 87]. Люди не слышат друг друга, воспроизводят монологич-ные способы общения, оставаясь одинокими даже в абсолютно интерактивных сферах.

Социолог не выходит за рамки институций, связанных с традиционными формами научного знания. Он лишь теряет роль верховного жреца в трактовке тех или иных событий и текстов. Его роль становится более скромной, но не менее значимой. Это роль библиотекаря, организующего хранение локальных знаний и эффективный доступ к ним. Умение общаться и помогать общению другим, не наделенными профессиональными статусами людьми, и определяет, по Майклу Бураво-му, профессионального социолога, создает его габитус. Принципиальным элементом здесь выступает коллективный характер общения, направленный на достижения консенсуса, как истинного локального знания данного сообщества, которое может и должно проходить согласование в иных коммуникативных контекстах.

Отнюдь не случайно М. Буравой отводит огромную роль в развитии публичной социологии университетам. Основная и наиболее распространенная сфера занятости профессиональных социологов — это лекции и семинары, обучение студентов и аспирантов. Именно здесь может реализовываться публичная функция социологии. Общение со студентами на равных позициях, прививание им интереса к обыденной, окружающей их жизни является основной характеристикой публичности. Другими словами, публичная социология не нуждается в принудительной институционализации. Институты уже созданы. Все, что требуется от социологов — это обживание существующих учреждений, преодоления их постоянной бюрократизации, выстраивание горизонтальных отношений, демократизация общения.

Как видим, ничего нового. Подобные суждения можно обнаружить у многих обществоведов. Новым является принципиальный отказ от ролей, привычных для профессионального сообщества: количественников и качественников, макро и микро социологов, позитивистов и интерпретативистов [Burawoy, 2007, p. 34]. Споры, которые, по мнению Ш. Хэйз, скорее разрушают хрупкую институциональную общность, нежели создают основание для консолидации [Hays, 2007, p. 81], Майкл Буровой предлагает заменить двумя принципиальными вопросами: кому и какое социологическое знание адресуют обществоведы.

Пролиферация понятия публичности

Зачастую, замечает М. Буравой, публичность не афишируется, действительно, публичными социологами. Напротив, разговоры о публичности часто ретушируют "заказные" мотивы, тщательно скрывающие воспроизводящиеся иерархические отношения. Такая зеркальная ситуация создает дополнительную сложность для идентификации публичной социологии. Так, пожалуй, наиболее распространенный в массовом сознании институт публичной социологии отождествляется с опросами общественного мнения. Конвейерная процедура сбора данных на репрезентативных выборках с последующим подсчетом ответов и сведению их в табличные формы создает иллюзию абсолютной публичности проводимых процедур, направленных на репрезентацию гражданских мнений. Однако за внешне безупречной формой скрываются многочисленные допущения, которые зачастую направлены на закрытие коммуникативных практик, навязывание властного дискурса, подмену локальных объяснений клишированными словоформами. Более того, все большая часть населения отказывается от подобных коммуникаций, что приводит к попаданию в публичное пространство чрезвычайно узких, отшлифованных властью (в первую очередь через средства массовой информации) представлений.

У многих еще не стерлись из памяти публичные опыты российских обществоведов конца 1980-х начала 1990-х. Участие в создании медийного дискурса, формирование новой власти, экономическое просвещение, взятая на себя роль интеллигентов-посредников между придуманным народом (трудно себе представить интеллектуала, отдающего отчет, о ком он говорит, употребляя это понятие) и отнюдь не придуманной властью. В перестроечный котел медийного производства попали и социологи, на короткий период возомнившие себя свободно парящей интеллигенцией. Для Ш Хейз быть интеллектуалом и публичным социологом — одно и то же. Публичная социология — не наука и не профессия, а свободное и дополнительное гражданское влечение к справедливости, выраженное в дополнительных усилиях к просвещению и гражданскому участию [Hays, 2007, p. 85-86]. Поэтому социология должна быть предельно простой и понятной, стремиться к репортажному жанру, подражать хорошей журналистике [Stacey, 2007, p. 99]. Большее заблуждение трудно себе представить. М. Буровой отдельно подчеркивает, свою неприязнь к энциклопедически образованным интеллектуалам, способным высказываться по любым вопросам, а на деле играющим роль легитимных марионеток властных режимов. Публичный социолог — прежде всего профессионал, основывающий свои суждения на теоретических посылках, разбирающийся в методологическом багаже науки и не выходящий за рамки очерченной специализации. "У нас нет публичной социологии отличной от профессиональной. Каноны профессионального знания в равной мере распространяются и на публичную социологию", — утверждает наставник и коллега Буравого Вильям Джулиос Вилсон [Wilson, 2007, p. 121]. Иначе, просто не приходится говорить о социологии.

Понятие публичности не является новым в российском общественно-политическом дискурсе. Применение его в самых разнообразных контекстах, зачастую не имеющих отношения к дискурсивной, диалогичной публичности, предлагаемой М. Буравым, ставит под вопрос осмысленность использования этого термина в дальнейшем. Возможно, в российских реалиях, в которых публичность ассоциируется с чрезвычайно ограниченными, поставленными в жесткие рамки и контролируемые теми или иными властными элитами СМИ, следует выбрать иной концепт для обозначения этой области. Гражданская социология, нелинейная социология, дискурсивная социология, открытая социология и т.д. Вопрос не в дефиниции, а в том, кто, действительно, занимается публичной социологией. Многочисленные разговоры об изучении социальных проблем, как правило, инициируются властью. Отсюда и набор проблем типичен и предсказуем. Принимает власть государственную форму или транслируется через благотворительные организации, суть не меняется. Человек остается предметом для изучения, воспитания, преобразования или развития. Коммуникация у таких исследователей заведомо принадлежит к доминирующему властному типу, они заранее знают, что нужно сделать для надлежащего исполнения намеченного проекта. Какими бы теоретическими обоснованиями не пользовались исследователи, ничего не меняется в базовых предпосылках, согласно которым мир рассматривается сквозь инструментальную призму сбора релевантных данных. Можно ли говорить в данном случае о равной коммуникации и дискурсивной истине? Можно ли говорить о публичной, в понимании М. Буравого, социологии? Безусловно, нет.

Место в "большой" науке

Многочисленные публикации, всемирное признание, дискуссия с общепризнанными авторитетами в области социальных наук, статусные позиции в ведущих социологических организациях и журналах. Казалось бы, полный успех и полное признание публичной социологии в пантеоне социальных наук. Но…

Профессиональные теоретики относятся к построениям М. Буравого с нескрываемой иронией (см., например: [Holmwood, 2007; McLaughlin et al, 2005; Turner, 2005, 2009]). Недоработано и непрофессионально, на их взгляд, выглядят наивные призывы к построению "народной" социологии, принципиально открытой для любого профана. Наиболее последовательную и обоснованную критику публичной социологии можно увидеть у Джонотана Тёрнера. Один из наиболее авторитетных ученых, специализирующийся на истории теоретической социологии, автор многочисленных работ и учебников, Дж. Тёрнер сетует на размывание теоретического ядра в социологии, отсутствие общих концептуальных договоренностей и все меньшее желание современных исследователей уделять достаточное внимание теоретическим вопросам [Turner, 2006, p. 27]. Публичную социологии М. Буравого он сравнивает с ситуацией начала прошлого века, когда активизм и желание решать злободневные текущие проблемы останавливали развитие социологии как научной дисциплины [Turner, 2006, p. 17]. По мнению ведущего теоретика, стремление к активной социальной деятельности, публичность как таковая, идет во вред научной работе, и может рассматриваться лишь как побочный элемент наращивания социального капитала социологов.

Заказные социологи, работающие на многочисленных проектах, смотрящие поверх голов коллег и с нескрываемой гордостью демонстрирующие многочисленные благодарственные письма и подписанные крупными чиновниками или бизнесменами контракты, просто не понимают, о каких гражданских группах идет речь. Всё просто и очевидно в их картине социальных проектов, где идеологическая и ценностная рамка отражает интересы заказчика и не подлежит никакому сомнению. Возьмем, например, Россию. Гражданское общество представляет Общественная палата, бизнес — Правительство России, политическую среду — Единая Россия, государство — Президент и Премьер… Какие еще группы могут быть?

Марксисты и апологеты критического направления, недоумевают над совершенно бессмысленными потугами Бурового совместить макроэкономический анализ с детальной этнографической работой, а теоретические построения подчинить поиску описаний, доступных для достижения публичного консенсуса между порой антагонистскими по своей классовой природе группами [Hadas, Nichols, 2008; Keith, 2008; Paolucci, 2008; Mello e Silva, 2009]. Расширенный кейс-метод, разработанный еще в далеком чикагском прошлом Майкла, так и остался в глазах многих неомарксистов пустой забавой профессора, не сумевшего преодолеть юношеские увлечения. В предлагаемых концептуальных различениях они увидели лишь политически слабые лозунги, отвлекающие от "истинных" задач критически настроенных обществоведов. Наконец, казалось бы, публичные из публичных, социологи, несущие эту гордую идентичность в народ, сражающиеся за права женщин, чернокожих, гомосексуалистов, диких и домашних животных и просто за права всех тех, кто был замечен на подворотне истории, видят в работах Бурового дополнительное подтверждение собственным прожектам по преобразованию общества и нещадно критикуют типологию социологического знания (табл. 2) за схематизм, шаблонность и непростительное отвлечение от насущных вопросов борьбы за независимость и равные права [Creese et al, 2009]. Эвелин Гленн упоминает понятие органической публичной социологии, главная задача которой предоставление права голоса вытесненным из публичной сферы социальным группам [Glenn, 2007, p. 217]. Иммануил Валерстайн, ссылаясь на А. Грамши, указывает, что ценностная нейтральность, декларируемая с веберовских времён, лишь защищает установившийся либеральный порядок. Задача "органического интеллектуала" — в его критике, формировании движения, критикующего и опровергающего либеральное государство [Wallerstein, 2007, p. 170]. Социолог видится лишь ретранслятором, для которого уже не может быть поставлена задача расширения текущей микроситуации, интерпретации её в более широком контексте.

Публичная роль интеллектуала, согласно И. Валерстайну, реализуется через последовательное исполнение трех функций: (1) интеллектуальной, или последовательном изучении текущих событий в широком контексте, (2) моральной — оценки ценностных импликаций публичных событий; (3) политической, или прямого участия в реализации изученных и обоснованных ранее положений [Wallerstein, 2007, p. 171]. Идея Буравого о коммуникативном порядке, основанном на консенсуальных соглашениях, ставится в зависимость от результатов интеллектуальной работы. Легитимируя экспертную позицию интеллектуала, И. Валерстайн нивелирует центральное, методологически фундированное представление о публичной социологии как системы коммуникативных механизмов по поддержанию динамического консенсуального равновесия различных социальных групп. Интеллектуал сначала вырабатывает и обосновывает свою позицию, затем отчаянно её защищает на публичном поле — такова нехитрая двухшаговая (а не трех, как её пытается представить Валерстайн) неомарксистская схема публичной социологии.

Вся неомарксистская критика публичной социологии построена на снятии какого-либо методологического напряжения в работе социолога. Методология редуцируется до набора методов, пригодных или не пригодных для решения определенных задач. Критики [Sprague, 2008; Sprague, Laube, 2009] выбирают лишь удобные теоретические конструкты, даже не вспоминая методологические ограничения для реализации программы публичной социологии, о которых не перестает писать и говорить М. Буравой. Публичная социология, по их мнению, не нуждается в подобном теоретизировании и давно уже существует в мире социальных исследований как инструмент прямого противодействия властному дискурсу и праксису.

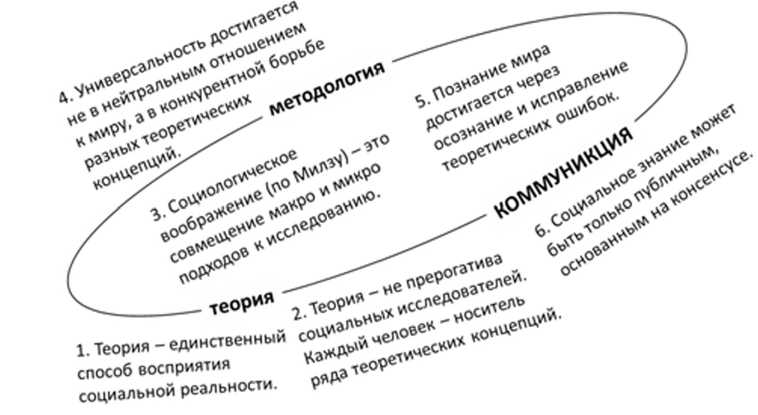

Весьма продуктивную гипотезу предлагает и реализует Кристофер Пауэл. Согласно его концептуальным построениям, критика и, отчасти, переконфигурация публичной социологии со стороны современников М. Буравого в первую очередь связана с предустановленными теоретическими рамками, в которых они находятся. К. Пауэл заимствует у К. Контопоулоса [Kontopoulos, 1993, p. 75] пять эпистемических стратегий [Powell, 2013, p. 89], которые приводят к различным толкованиям публичности, ни одно из которых не совпадает полностью с интенциями Буравого (рис. 3).

В методологическом индивидуализме социальное демистифицируется через редукцию коллективного до набора индивидуальных действий, вскрытие рациональности которых стано-

Рис. 3. Пять эпистемических стратегий реконцептуализации публичной социологии по Кристоферу Пауэллу

Методология и методы

вится задачей социолога. Публичная роль социологии заключается в актуализации социального конфликта и согласовании (сопоставлении) индивидуальных стратегий по его преодолению. Композиционизм, объединяющий феноменологические и конструктивистские интенции к описанию социальной реальности, отказывает индивидуальному актору в качестве основного лица, ответственного за установление социального порядка. Ограниченность индивидуальных описаний распространяется и на научные работы, лишая их тем самым статуса объективирующих мир семантических машин. От исследователя вступающего на поле публичной социологии требуется поддержание рефлексивной позиции и отказ от любой попытки найти универсальные модели социальности. Исследователи, придерживающиеся гетерархической стратегии, занимаются не установлением некоторой доминантной структуры, а лишь подчеркивают принципиальное древовидное состояние где-то соподчиненных, где-то конфликтующих элементов разных социальных, политических и экономических структур. Иерархические представления об обществе, объединяющие различные теории марксизма, неомарксизма и феминизма, как критических дискурсов по отношению к устоявшимся социальным порядкам, требуют от публичного социолога активной позиции по деконструкции властных режимов (см. выше). Наконец, холизм в теоретических представлениях предполагает стирание междисциплинарных границ и конструирование целостной системы, определяющей социальные отношения.

Во всех пяти подходах теоретический язык описания определяет выбор методологических средств, подчиняя их заранее сформулированным концептуальным описаниям. Напротив, для М. Буравого чрезвычайно важно придерживаться наиболее осмысленного метода (см. рис. 2), с одной стороны, не подчинение эмпирического материала предзаданным схемам гранд-теорий, с другой — не приносящего в жертву социальным наблюдениям любые теоретические конструкции. "Этнография распространилась во все сферы теоретического знания: от марксизма к феминизму и постколониализму, от позитивизма к рефлексивной социологии, от символического интеракционизма к сравнительной истории. Однако общей для всех этнографов остается установка на изучение других в их пространстве и времени. С самого начала научный этос социологии Беркли противостоял любой из традиций" [Burawoy, 2009, p. xi]. Продолжая теоретические традиции Беркли, Майкл Буравой осмысленно разрушает любые попытки вписать его позицию в некоторый раздел истории социологии, поставить в некоторую иерархическую схему современных теорий. С одной стороны, нет ничего важнее социальной реальности, в которой живут люди, реальности воспринимаемой и конструируемой ими в повседневных практиках. С другой — социальные конструкты не связаны лишь локальным контекстом, нельзя объяснить социальность, оставаясь лишь в позиции наблюдателя проходящих перед тобой событий. Дуальная природа научного знания, включающая микро и макро теоретические описания, интегрирующая разнообразные научные дисциплины, подчиняющая их логику широкому контексту действительности — вот основание теоретического подхода Буравого, отрицающего любые отождествления своих размышлений с книжным, застывшим в прошлом категориальным аппаратом. Поэтому в современной истории гуманитарного знания для методологии Буравого нет места. Она слишком неудобна и непривычна для историка привыкшего работать с четкими границами и критериями.

Расширенный кейс-метод, как технологическое основание для публичной социологии, попавшей в топ наиболее обсуждаемых тем 2000-х годов, не получил такого широкого признания. Дискурсивно состоявшаяся и обеспечившая вертикальную мобильность не одной сотне научных сотрудников, публичная социология в международном контексте, так и остается, по большей части, не понятой, профанируемой до идеологических лозунгов и теоретических построений. В основании теоретической позиции Майкла Буравого лежит простая методологическая максима доминанты полевой работы, построенной с рефлексивным осознанием предшествующего и накапливаемого в ходе исследования теоретического багажа. Во-первых, не увлекаться классификационными экспериментами и теоретическими построениями до погружения в реалии изучаемого объекта. Во-вторых, не спешить с теоретическими выводами до выстраивания дистанции от него через рассмотрение более широкого контекста. Только через принятие методологии Буравого можно понять его публичную социологию и перестать прикрываться именем мастера для реализации собственных, зачастую, весьма скудных попыток подогнать окружающий мир под заведомо неполные теоретические конструкты или политические амбиции. Тогда станет понятным, почему методологическую монографию М. Буравой заканчивает словами об отсутствии у социолога какой-либо альтернативы, нежели быть публичным [Burawoy, 2009, p. 278]. Только реализуя профессиональные аналитические навыки, сокращая коммуникативную дистанцию у разных групп, социальный аналитик получает шанс стать социологом, преодолеть узость профессиональных установок. Вне публичного поля подобные амбиции попросту невозможны.

Список литературы Методология публичности Майкла Буравого

- Auyero, J. Burawoy, his memory//Contemporary Sociology: A Journal of Reviews. 2010. Vol. 39. No. 2. P. 129-131.

- Bridgman P.W. The logic of modern phycics. New York: Macmillan Company, 1927.

- Burawoy M. Antinomian Marxist//The disobedient generation: Social theorists in the sixties/Ed. by A. Sica, S. Turner. Chicago: University of Chicago Press, 2005a. P. 48 71.

- Burawoy M. For public sociology//Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century/Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 23-64.

- Burawoy M. For public sociology: 2004 Presidential address//American Sociological Review. 2005b. Vol. 70. P. 4 28].

- Burawoy M. Manufacturing consent: Changes in the labor process under monopoly capitalism. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

- Burawoy M. The colour of class on the copper mines: From African advancement to zambianization. Manchester: Manchester University Press, 1972. Телескоп/№2 (110)/2015 Методология и методы 31

- Burawoy M. The extended case method//Sociological Theory 1998. Vol. 16. No. 1. P 4 33.

- Burawoy M., Krotov P. Behind Russia's crises: A report from Vorkuta//New Left Review. 1993. Vol. 198. P 58-80.

- Burawoy M., Krotov P Class struggle in the Tundra: The fate of Russia's workers' movement//1995. Antipode. Vol. 27. No. 2. P 115-137.

- Burawoy M., Krotov P The Soviet transition from socialism to capitalism: Worker control and economic bargaining in the wood industry//American Sociological Review. 1992. Vol. 57. P 16-39.

- Burawoy M., Krotov P, Lytkina T. Involution and destitution in capitalist Russia//Ethnography. 2000. Vol. 1. No. 1. P 43 65.

- Burawoy, M. Ethnographic fallacies: Reflections on labour studies in the era of market fundamentalism//Work Employment and Society. 2013. Vol. 27. No. 3. P 526-536.

- Burawoy, M. Open letter to C. Wright Mills//Antipode. 2008. Vol. 40. No. 3. P 365-375.

- Burawoy, M. Reconstructing social theories//Ethnography unbound: Power and resistance in the modern metropolis/Ed. by M." Burawoy Berkeley: University of California Press, 1991a. P 8-27.

- Burawoy, M. The extended case method//Ethnography unbound: Power and resistance in the modern metropolis/Ed. by M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 1991b. P 271-287.

- Burawoy, M. The extended case method: Four countries, four decades, four great transformations, and one theoretical tradition. Berkeley: University of California Press, 2009.

- Collins PH. Going public: Doing the sociology that had no name//Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century/Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 2007. P 101 113.

- Creese, G., McLaren, A.T., Pulkingham, J. Rethinking Burawoy: Reflections from Canadian feminist sociology//Canadian Journal of Sociology. 2009. Vol. 34. No. 3. P 601-622.

- Dodd, S. Dimensions of society New York: MacMillan Company, 1942.

- Dodd, S. Operational definitions operationally defined//American Journal of Sociology 1943. Vol. 48. P 482-489.

- Glaser, B., Strauss, A. Awareness of dying. Chicago: Aldine, 1965.

- Glaser, B., Strauss, A. The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine, 1967.

- Glenn, E.N. Whose public sociology? The subaltern speaks, but who is listening? // // Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century / Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 2007. P 213-230.

- Hadas, M., Nichols, L.T. Much ado about nothing? Remarks on Michael Burawoy's presidential address//American Sociologist. 2007. Vol. 38. No. 3. P 309-322.

- Handbook of public sociology/Ed. by V. Jeffries. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Pub., 2009.

- Hays S. Stalled at the altar? Conflict, hierarchy, and compart-mentalization in Burawoy's public socioloby//Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century/Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 2007. P 79 90.

- Holmwood, J. Sociology as public discourse and professional practice: A critique of Michael Burawoy//Sociological Theory 2007. Vol. 25. No. 1. P 46-66.

- Katz, J. A theory of qualitative methodology: The social system of analytical fieldwork//Contemporary field research/Ed. by R. Emerson. Prospect Heights, IL: Waveland, 1983, p. 127-148.

- Keith, M. Public sociology? Between heroic immersion and critical distance: Personal reflections on academic engagement with political life//Critical Social Policy. 2008. Vol. 28. No. 3. P 320-334.

- Kontopoulos, K.M. The logic of social structure Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

- Landberg, G.A. Foundation of sociology. New York: Macmillan Copmany, 1939.

- Landberg, G.A. Social research. New York: Longmans, 1942.

- McLaughlin, N., Kowalchuk, L., Turcotte, K et al. Why sociology does not need to be saved: Analytic reflections on public sociologies//American Sociologist. 2005. Vol. 36. No. 3/4. P 133-151.

- Mello e Silva, L. Touraine, Burawoy, Gramsci: From social to politics//Cadeno CRH. 2009. Vol. 22. No. 56. P 281-296.

- Merton R. Science and the social order//Philosophy of Science. 1938. Vol. 5. P 321-337.

- Paolucci, P. Public sociology, Marxism, and Marx//Current Perspectives in Social Theory 2008. Vol. 25. P 353-382.

- Plammer K. Intimate citizenship: Private decisions and public dialogues. Seattle: University of Washington Press, 2003.

- Powell, C. How epistemology matters: Five reflexive critiques of public sociology//Critical Sociology 2013. Vol. 39. No. 1. P 677-692.

- Public sociology reader/Ed. by J. Blau, K.E. Iyall Smith. Lanham, ML: Rowman & Littlefield Pub., 2006.

- Public sociology: An introduction to Australian society/2nd ed.; Ed. by J. Germov, M. Poole. Crows Nest: Allen & Unwin, 2011.

- Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century/Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 2007.

- Public sociology: Research, action, and change/Ed. by Ph.W Nyden, L.H. Hossfeld, G.E. Nyden. London: Sage, 2012.

- Sprague, J. Sociology: The good, the bad, and the public//Gender and Society 2008. Vol. 22. No. 6. P 697-704.

- Sprague, J., Laube, H. Institutional barriers to doing public sociology: Experiences of feminists in the academy//American Sociologist. 2009. Vol. 40. No. 4. P 249-271.

- Stacey J. If I were goddess of sociological things//Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century/Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 2007. P 91 100.

- Timmermans, S., Tavory, I. Theory construction in qualitative research: From grounded theory to abductive analysis//Sociological Theory 2012. Vol. 30. No. 3. P 167-186.

- Touraine A. Public sociology and the end of society//Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century/Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 2007. P 67 78.

- Turner, J.H. Against public sociology: Not the best way to make sociology relevant//Caderno CRH. 2009. Vol. 22. No. 56. P 255-269.

- Turner, J.H. American sociology in chaos: differentiation without integration//American Sociologist. 2006. Vol. 37. No. 2. P 15-29.

- Turner, J.H. Is public sociology such a good idea?//American Sociologist. 2005. Vol. 36. No. 3/4. P 27-45.

- Velsen, van J. The extended case method and situational analysis//The craft of urban anthropology/Ed. by A.I. Epstein. London: Tavistock, 1967. P 29-53.

- Wallerstein, I. The sociologist and the public sphere//Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century/Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 2007. P 169-175.

- Wilson W.J. Speaking to public//Public sociology: Fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century/Ed. by D. Clawson, R. Zussman. J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy Berkeley: University of California Press, 2007. P 117 123.

- Буравой М. К теории экономической инволюции: исследование российской эксполярной экономики//Неформальная экономика/Под ред. Т. Шанина. М.: Московская высшая школа социальных и экономических наук, 1999. С. 61 83.

- Буравой, М. Восемь бесед с Пьером Бурдье (конспект выступления в университете Витвортерсренда (ЮАР), март 2010)//Социологические исследования. 2012. № 3. С. 128-132.

- Буравой, М. Комментарий: за глобальную социологию низших слоев?//Социологические исследования. 2009c. № 4. С. 14-20.

- Буравой, М. Отвечая на вызовы глобальной социологии -от Гётеборга до Иокогамы//Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. 13. № 4. С. 187-193.

- Буравой, М. Транзит без трансформации: инволюция России к капитализму//Социологические исследования. 2009а. № 9. С. 3-12.

- Буравой, М. Что делать? Тезисы о деградации социального бытия в глобализирующемся мире//Социологические исследования. 2009b. № 4. С. 4-9.

- Буравой, М., Райт, Э.О. Социологический марксизм (часть)//Социологические исследования. 2011а. № 9. С. 18-29.

- Буравой, М., Райт, Э.О. Социологический марксизм (часть)//Социологические исследования. 2011b. № 10. С. 26-38.

- Демина Н.В. Концепция этоса науки: Мертон и другие в поисках социальной геометрии норм//Социологический журнал. 2005. № 4. С. 5 47.

- Миллс, Ч.Р. Социологическое воображение/Пер. с англ. О.А. Оберемко; Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М.: Изд. дом NOTE BENE, 2001.

- Общественная роль социологии/Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Изд-во "Вариант", 2008.

- Подвойский, Д.Г Публичная социология в прошлом и настоящем: уточнение координат//Социологические исследования. 2009. № 5. С. 13-23.

- Рогозин Д. Публичная социология по Майклу Буравому//Мыслящая Россия: История и теория интеллигенции и интеллектуалов/Под ред. В. Куренного. М.: Некоммерческий фонд "Наследие Евразии", 2009. С. 351-365.

- Рогозин Д.М. Методологические основания опросов общественного мнения//Пути России: проблемы социального познания/Под общ.ред. Д.М. Рогозина. М.: МВШСЭН, 2006. С. 111-128.

- Тощенко, Ж.Т., Романовский, Н.В. Публичная или профессионально-публичная социология//Социологические исследования. 2009. № 4.