Методология расчёта демографического благополучия северных регионов ресурсного типа

Автор: Кондратьева В.И., Тарасова-сивцева О.М.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 4 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

В сегодняшних макроэкономических и политических условиях необходимо определить позитивные направления и целевые установки демографической политики, которые будут способствовать повышению уровня благополучия населения и улучшению его качества жизни, в связи с этим, соответственно расширять использование понятия «демографическое благополучие» при мониторинге и анализе. Демографическая наука пока не использует понятие «благополучие», хотя определённые признаки его имплементации из психологии и социологии отмечаются [1]. Демографическое развитие регионов является важным аспектом исследования, поскольку оно напрямую связано с социально-экономическим состоянием и перспективами дальнейшего развития северных территорий, которые позволят улучшить демографическое благополучие и справиться с вызовами, стоящими перед современным обществом. Цель исследования заключается в представлении методического инструментария анализа современных тенденций демографического развития северных регионов на основе комплексных показателей, позволяющих оценить «демографическое благополучие» по качественным и количественным характеристикам населения. Предпринята попытка апробации методологии оценки демографического благополучия на основе трёх критериев: рождаемости, смертности, мобильности населения. В результате работы определена типология регионов России, учитывающая их демографические особенности и различия. Выделены группы регионов со сходными трендами и демографическими характеристиками, что позволяет более точно оценить уровень демографического развития и сравнить его между регионами. Статья адресована представителям государственных органов власти, научным работникам, преподавателям и студентам, интересующихся различными аспектами разработки и реализации государственной демографической политики России.

Рождаемость, смертность, миграция, демографическое благополучие, демографические показатели, северные регионы

Короткий адрес: https://sciup.org/143181162

IDR: 143181162 | DOI: 10.19181/population.2023.26.4.3

Текст научной статьи Методология расчёта демографического благополучия северных регионов ресурсного типа

Сбережение народа России и развитие человеческого потенциала является одним из приоритетных национальных интересов страны. Государство должно предпринимать меры для сохранения и укрепления благо‑ состояния своих граждан, а также обеспечи‑ вать условия для развития и реализации их индивидуальных способностей и потенциала. Осмысление теоретических вопросов регио‑ нального социально‑экономического разви‑ тия необходимо проводить с учётом проис‑ ходящих демографических процессов. Реа‑ лизация социальной политики должна быть направлена на удовлетворение конкретных потребностей населения региона с учётом его демографического состава. Особый под‑ ход к исследованию демографических про‑ блем северных регионов включает анализ специфических характеристик формиро‑ вания населения: влияние климатических условий, особенностей природного окруже‑ ния и сезонной работы на демографические показатели 1.

По мнению многих российских исследо‑ вателей к регионам «ресурсного типа» отно‑ сят регионы, экономика которых специали‑ зируется на добыче полезных ископаемых, где доля добычи полезных ископаемых в от‑ раслевой структуре валового регионального продукта составляет не менее 30%. Из вы‑ бранного перечня ресурсных регионов к се‑ верным регионам, в соответствии с действу‑ ющим законодательством РФ (северным ре‑ гионам ресурсного типа — далее СРРТ), отне‑ сены: Республика Коми, Ненецкий АО, Хан‑ ты‑Мансийский АО — Югра (ХМАО), Ямало‑ Ненецкий АО (ЯНАО), Республика Саха (Яку‑ тия), Магаданская область, Сахалинская об‑ ласть, Чукотский АО. На территории данных регионов сложились социально‑экономиче‑ ские системы, обладающие определёнными особенностями: здесь сосредоточено боль‑ шинство российских месторождений алма‑ зов, золота, около 80% запасов нефти, прак‑ тически весь природный газ с учётом место‑ рождений на шельфе морей, прилегающих к побережью. Эти регионы характеризуют‑ ся большими объёмами добычи и экспорта ресурсов, а также высокой зависимостью от цен на мировых рынках. Они имеют значи‑ тельное влияние на экономику страны и ча‑ сто формируют специфическую социально‑ экономическую среду.

СРРТ характеризуются низкой плотно‑ стью населения, отдалённостью от центров экономического развития страны, а также ограниченными возможностями для обеспе‑ чения жизнедеятельности населения. В связи с этим, в этих регионах возникают особые демографические проблемы. Одна из основ‑ ных проблем — отток населения из этих ре‑ гионов, что приводит к сокращению числен‑ ности населения и ухудшению его структуры. Ещё одной проблемой является низкая ро‑ ждаемость. Это связано с нестабильностью экономической ситуации и недостаточными социальными гарантиями для семей. Кро‑ ме того, трудности в доступе к медицинским услугам и недостаточное количество образо‑ вательных учреждений влияют на решение молодых семей иметь детей.

Цель исследования заключается в пред‑ ставлении методического инструментария анализа современных тенденций демогра‑ фического развития северных регионов ре‑ сурсного типа на основе комплексных пока‑ зателей, позволяющих оценить «демогра‑ фическое благополучие» по качественным и количественным характеристикам насе‑ ления. Для оценки демографического благо‑ получия территории, которые влияют на на‑ селение и его развитие возможно использо‑ вание таких показателей как рождаемость, смертность, ожидаемая продолжительность жизни, миграция, уровень образования на‑ селения, уровень занятости населения, уро‑ вень доходов населения, уровень медицин‑ ской помощи, уровень социальной защиты, качество экологической среды. Методика оценки демографического благополучия на основе нескольких критериев предложена С. В. Рязанцевым и Т. Р. Мирязовым Т. Р [7], согласно которой, во‑первых, демографи‑ ческое благополучие должна характеризо‑ вать положительная демографическая ди‑ намика, имеющая устойчивый (многолет‑ ний) характер. Во‑вторых, демографически благополучными могут считаться регионы, в которых отмечается положительный об‑ щий прирост населения за счёт двух ком‑ понент — естественного и миграционного прироста населения. В‑третьих, важна ди‑ намика показателей рождаемости и смерт‑ ности населения. В‑четвертых, необходима сбалансированная половозрастная струк‑ тура населения.

Методы и источники информации

Для составления интегральной оценки де‑ мографического развития СРРТ нами пред‑ полагается воспользоваться показателем де‑ мографического благополучия территории, включающем влияние трёх компонент: ро‑ ждаемости, смертности и миграции [27]. Он рассчитывается как произведение коэффи‑ циента жизненности на индекс изменения численности населения в результате мигра‑ ции. За основу взята методика оценки демо‑ графического неблагополучия, предложенная Л. Л. Рыбаковским [28], где данный показатель определяется как произведение коэффици‑ ента депопуляции на индекс изменения чис‑ ленности населения в результате миграции. Коэффициент депопуляции, рассчитываемый как отношение смертности к рождаемости, показывает в какой мере первое превышает второе. Чем больше его значение, тем суще‑ ственнее сокращается население, и обратно, чем оно меньше, тем незаметнее потери.

Дана оценка демографического благопо‑ лучия на примере регионов ресурсного типа. В качестве источников статистической ин‑ формации были использованы данные Рос‑ стата, представленные на официальном сайте в разделах «Переписи и обследования», «Де‑ мография», показатели, определённые «май‑ скими» указами Президента РФ, националь‑ ными проектами, а также в сборниках «Де‑ мографический ежегодник России» и «Чис‑ ленность и миграция населения Российской Федерации». На основе данных официальной статистики представлена табличная инфор‑ мация, отражающая региональную диффе‑ ренциацию демографических показателей, включённых в методику оценки демографи‑ ческого благополучия субъектов РФ. В про‑ цессе исследования авторами применялись системный, сравнительно‑географический, статистический, математические методы.

Методика исследования

За основу расчёта интегрального индекса взят индекс жизненности (индекс Покров‑ ского‑Пирла) — обобщённый показатель ха‑ рактеристики демографических процессов, рассчитываемый как отношение рождаемо‑ сти к смертности (обратное значение коэф‑ фициента депопуляции). Формула для рас‑ чёта коэффициента жизненности ( И Ж * ) включает временной параметр ( * ) , и число родившихся ( N* ) и умерших ( м* ) в календарном году t:

( И ж * ) = N / M * , (1)

где ИЖ t — индекс жизненности в году t (отношение рождаемости к смертности), Nt — общий коэффициент рождаемости в году t, Mt — общий коэффициент смерт‑ ности в году t.

На демографическую ситуацию суще‑ ственное влияние оказывает миграция на‑ селения, поэтому включение миграционной компоненты ( МП* ) в интегральный индекс становится важным для сравнения демогра‑ фической ситуации различных территорий. В зависимости от этого находится расчётное население ( PH* ) , которое отличается от фактического в первом случае тем, что к факти‑ ческому населению прибавляется миграци‑ онная убыль (то, что потеряно в расчётном периоде), а во втором — из фактического на‑ селения вычитается миграционный прирост (то, что получено в расчётном периоде):

PH * + 1 = ЧН * + 1 - МП * , (2)

где PH* + 1 — расчётная численность населения на начало года t+1, ЧН * + 1 — численность населения на начало года t+1, МПt — миграционный прирост (убыль) населения в году t.

Далее население расчётное делится на фактическое, где в результате получается индекс изменения численности населения ( И чн * ) :

PHt

И ЧН * ЧН * , (3)

где, ИЧН t индекс изменения численности населения в году t.

Умножение индекса жизненности на дан‑ ный индекс при миграционном приросте увеличивает его, а при естественной убы‑ ли — сокращает. Таким образом, интеграль‑ ный показатель демографического благо‑ получия территории включает влияние всех трёх компонент: рождаемости, смертности и миграции. Этот интегральный показатель назван коэффициентом демографического благополучия ( К ДБ ) . Пороговым значением уровня демографического благополучия выступает величина к = 1,0 . Значение коэффициента ниже единицы свидетельству‑ ет о неблагополучной демографической си‑ туации (наличии естественной убыли в со‑ четании с миграционной), кратное повыше‑ ние порогового значения показателя гово‑ рит о более высоком уровне демографиче‑ ского благополучия:

K = И х И , (4)

ДБt Жt ЧНt , где, KДБt — коэффициент демографиче‑ ского благополучия в году t.

Для получения индекса демографи‑ ческого благополучия ( И ДБ ) проводится нормирование коэффициента для перево‑ да в балльную оценку, в результате можно проводить ранжирование регионов в соот‑ ветствии с уровнем демографического бла‑ гополучия. Данная методика позволяет оце‑ нить степень территориальной дифферен‑ циации демографической ситуации, являю‑ щейся значимым фактором формирования региональных человеческих ресурсов:

И ,=10 х

ДБi t

' , - min- ДБit

(max К - min К

ДБ tДБ t

где ИДБ t — индекс демографического бла‑ гополучия для i‑го региона в году t. Изме‑ нение ИДБ возможно в пределах от 0 до 10 баллов. При этом предельное значения индекса составляет 0 баллов, когда демо‑ графическая ситуация наименее благопо‑ лучна и 10 баллов при наиболее благопо‑ лучной ситуации для сравниваемой груп‑ пы территорий.

Результаты исследования

Наличие существенных региональных диспропорций выступает барьером для фор‑ мирования социально‑экономического про‑ странства территорий. Эти диспропорции могут быть обусловлены факторами разли‑ чия в уровне экономического развития, до‑ ступности инфраструктуры, наличием ре‑ сурсов, демографическими особенностями и так далее. Возможные последствия таких диспропорций включают отставание менее развитых регионов в социально‑экономи‑ ческом развитии, увеличение миграцион‑ ных потоков из менее развитых в более раз‑ витые регионы, низкую привлекательность таких регионов для инвестиций и развития бизнеса, а также нарушение единства и це‑ лостности государственного управления. Для преодоления этих диспропорций необходимо осуществлять активную региональную по‑ литику, направленную на устранение раз‑ личий и создание равных возможностей для развития всех территорий. В соответствии со «Стратегией пространственного развития Российской Федерации» сокращение уровня межрегиональной дифференциации явля‑ ется одной из задач управления простран‑ ственным развитием2. В целом, сокращение уровня межрегиональной дифференциации является важной задачей управления про‑ странственным развитием РФ с целью до‑ стижения более равномерного и устойчивого развития регионов.

На огромной территории СРРТ площадью более 4,1 млн км² (24% от территории РФ) на 1 января 2022 г. проживало 4757,6 млн че‑ ловек (3,3% от численности населения Рос‑ сии) (табл. 1). С 2010 г. население регионов ресурсного типа увеличилось в ХМАО, Не‑ нецком АО, ЯНАО, Республике Саха (Якутия) и сократилось в Магаданской, Сахалинской областях, Республике Коми, и Чукотском АО. Для северных регионов России характерной чертой формирования численности населе‑ ния продолжает оставаться доминирующее влияние миграции.

Стабильными в демографическом отно‑ шении являются ХМАО, Республика Саха (Якутия), численность населения которых пополняется как за счёт естественного (ЕП), так и миграционного (МП) прироста (табл. 2). В ЯНАО и Ненецком АО, несмотря на мигра‑ ционную убыль, увеличение происходит за счёт стабильного положительного естествен‑ ного прироста. В остальных регионах демо‑ графический потенциал непрерывно сокра‑ щается как за счёт естественной убыли, так и миграционного оттока населения. Сегодня

Таблица 1

Среднегодовая численность населения, тыс. человек (по убыванию)

Table 1

Average annual population, thousand people (in descending order)

|

Территория |

2010 |

2015 |

2019 |

2020 |

2021 |

2021/2010 |

|

РФ |

142849,5 |

146406 |

146764,7 |

146459,8 |

145864,3 |

1,02 |

|

СРРТ |

4667,2 |

4704,2 |

4730,6 |

4741,6 |

4757,6 |

1,02 |

|

ХМАО |

1529,2 |

1619,4 |

1669,2 |

1681,2 |

1694,9 |

1,11 |

|

Республика Саха (Якутия) |

958,3 |

958,3 |

969,5 |

977,0 |

987,0 |

1,03 |

|

Республика Коми |

905,6 |

860,6 |

825,4 |

817,0 |

808,5 |

0,89 |

|

ЯНАО |

524,5 |

537,0 |

543,0 |

545,7 |

549,6 |

1,05 |

|

Сахалинская область |

499,0 |

487,8 |

488,9 |

486,9 |

484,9 |

0,97 |

|

Магаданская область |

157,7 |

147,2 |

140,7 |

139,6 |

138,4 |

0,88 |

|

Чукотский АО |

50,8 |

50,3 |

50 |

49,9 |

49,8 |

0,98 |

|

Ненецкий АО |

42,1 |

43,6 |

44,0 |

44,3 |

44,5 |

1,06 |

Источник: Регионы России. Социально‑экономические показатели. 2022 / Росстат. — Москва, 2022. — 1112 с.

необходимо учитывать миграционные про‑ цессы, которые могут влиять на социально‑ экономическое развитие региона. При при‑ токе рабочей силы из других регионов соци‑ альная политика должна обеспечить интегра‑ цию мигрантов, адаптацию их к новым соци‑ альным и экономическим условиям, а также предоставление достойных условий труда, заработной платы и защиты их прав.

Начиная с 2007 г., прежде всего, в резуль‑ тате реализации новых мер помощи семь‑ ям с детьми, показатели рождаемости в той или иной мере росли во всех регионах. От‑ носительно больший прирост в этот период может свидетельствовать о том, что семьи в этих регионах в большей мере готовы скор‑ ректировать своё репродуктивное поведение в сторону рождения большего числа детей в связи с оказанием им тех или иных видов помощи, улучшением условий жизнедеятель‑ ности (табл. 3)

Используя выбранные индикаторы, были предложены интегральные показатели для измерения демографического благополучия и потенциала северных регионов ресурсного типа за период с 2010 по 2021 годы. Расчёты показателя произведены за три последних года, для усреднения его ежегодных колеба‑ ний. Шкала оценки разделена на 4 уровня. Регионы, попавшие в первую группу с вели‑

Таблица 2

Прирост (убыль) населения СРРТ по компонентам изменения численности населения, тыс. человек

Table 2

Population increase (decrease) in the Northern regions of the resource type by components of population change, thousand people

|

Территория |

2010 |

2015 |

2021 |

||||||

|

Общий прирост (убыль) |

ЕП |

МП |

Общий прирост (убыль) |

ЕП |

МП |

Общий прирост (убыль) |

ЕП |

МП |

|

|

РФ |

-81,5 |

-239,6 |

158,1 |

277,4 |

32,0 |

245,4 |

-613,4 |

-1043,3 |

429,9 |

|

СРРТ |

-34,1 |

28 |

-62,1 |

-18,8 |

44,3 |

-63,1 |

17,7 |

1,4 |

16,3 |

|

Магаданская область |

-13,5 |

-1,5 |

-12 |

-11,8 |

0 |

-11,8 |

-1,3 |

-0,9 |

-0,4 |

|

Республика Саха (Якутия) |

-0,4 |

7 |

-7,4 |

3 |

8,6 |

-5,6 |

10,1 |

1,6 |

8,5 |

|

Республика Коми |

-9,7 |

-0,2 |

-9,5 |

-8,9 |

1,3 |

-10,2 |

-10,1 |

-5,9 |

-4,2 |

|

Сахалинская область |

-9,1 |

-2,8 |

-6,3 |

-2,3 |

0,4 |

-2,7 |

-1,4 |

-2,1 |

0,7 |

|

ЯНАО |

0,9 |

10,3 |

-9,4 |

-11 |

11,3 |

-22,3 |

5,1 |

3,5 |

1,7 |

|

ХМАО |

12 |

9,6 |

2,4 |

9,1 |

10,2 |

-1,1 |

14,6 |

5,3 |

9,3 |

|

Чукотский АО |

-15,9 |

0,9 |

-16,8 |

-7,6 |

4,1 |

-11,7 |

0,5 |

0,0 |

0,5 |

|

Ненецкий АО |

1,6 |

4,7 |

-3,1 |

10,7 |

8,4 |

2,3 |

0,2 |

0,0 |

0,2 |

Источник: составлено авторами по информационной базе Росстата.

Таблица 3

Суммарный коэффициент рождаемости

Table 3

Total fertility rate

|

Территория |

2010 |

2015 |

2019 |

2020 |

2021 |

2021/2010 |

|

РФ |

1,57 |

1,78 |

1,50 |

1,51 |

1,51 |

0,96 |

|

СРРТ |

1,78 |

2,10 |

1,78 |

1,83 |

1,75 |

0,98 |

|

ХМАО |

1,81 |

2,07 |

1,76 |

1,78 |

1,74 |

0,96 |

|

Ненецкий АО |

2,11 |

2,58 |

2,18 |

2,26 |

2,07 |

0,98 |

|

ЯНАО |

1,79 |

2,19 |

1,83 |

1,90 |

1,89 |

1,06 |

|

Республика Саха (Якутия) |

2,00 |

2,19 |

1,82 |

1,86 |

1,73 |

0,86 |

|

Чукотский АО |

1,89 |

2,10 |

1,68 |

1,76 |

1,66 |

0,88 |

|

Сахалинская область |

1,56 |

2,02 |

1,95 |

1,97 |

1,94 |

1,24 |

|

Республика Коми |

1,63 |

2,00 |

1,57 |

1,57 |

1,53 |

0,94 |

|

Магаданская область |

1,44 |

1,66 |

1,42 |

1,51 |

1,41 |

0,98 |

Источник: Регионы России. Социально‑экономические показатели. 2022 / Росстат. — Москва, 2022. — 1112 с.

чиной коэффициента ниже порогового зна‑ чения 1,0, относятся к территориям с небла‑ гополучной (критической) демографической ситуацией, наряду с миграцией происходит также и естественная убыль населения. Рост смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста, вместе со сни‑ зившейся рождаемостью стали причиной естественной убыли населения (Республика Коми, Магаданская и Сахалинская области).

Значения коэффициента от 1,0 до 1,5 на‑ званы близкие к неустойчивой ситуацией, данные регионы характеризуются естествен‑ ным приростом, а в последние годы наблю‑ дается и миграционный прирост (Чукот‑ ский и Ненецкий АО, Республика Саха (Яку‑ тия)), однако темпы увеличения населения за счёт естественного прироста сокращаются. К группе с близким к устойчивости уровнем демографического благополучия относится

Таблица 4

Типология СРРТ по величине коэффициента демографического благополучия (КДБ) за 2019–2021 годы

Table 4

Typology of the Northern regions of the resource type by the demographic well‑being coefficient for 2019–2021

|

Интервалы значений |

Регион |

КДБ |

Характер территории |

Описание |

|

До 1 |

Республика Коми Магаданская область Сахалинская область |

0,68 0,70 0,83 |

неустойчивый |

Территории с неблагополучной демографической ситуацией, наряду с миграционной происходит также и естественной убыль населения. Рост смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста, вместе со снизившейся рождаемостью стали причиной естественной убыли населения. |

|

От 1 до 1,5 |

Чукотский АО Ненецкий АО Республика Саха (Якутия) |

1,04 1,30 1,43 |

близкие к неустойчивости |

Регионы характеризуются как естественным приростом, так и миграционным. Однако темпы прироста населения за счёт естественного сокращаются. |

|

От 1,5 до 2 |

ХМАО |

1,68 |

близкие к устойчивости |

Регионы с устойчивым социально-экономическим развитием, высокий уровень демографического благо- |

|

2 и выше |

ЯНАО |

2,28 |

устойчивые |

получия. |

Источник: составлено авторами.

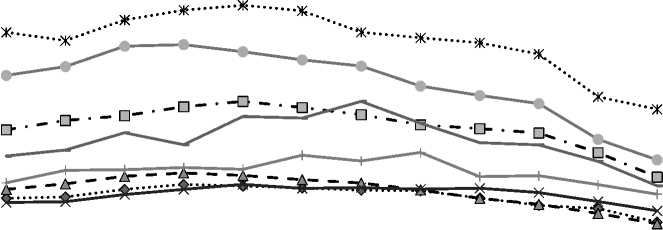

ХМАО и ЯНАО — данные регионы характе‑ ризуются также устойчивым социально‑эко‑ номическим развитием (табл. 4). В целом, по динамике коэффициентов демографического благополучия за 2010–2021 гг., демографи‑ ческая ситуация в СРРТ ухудшается (рис. 1).

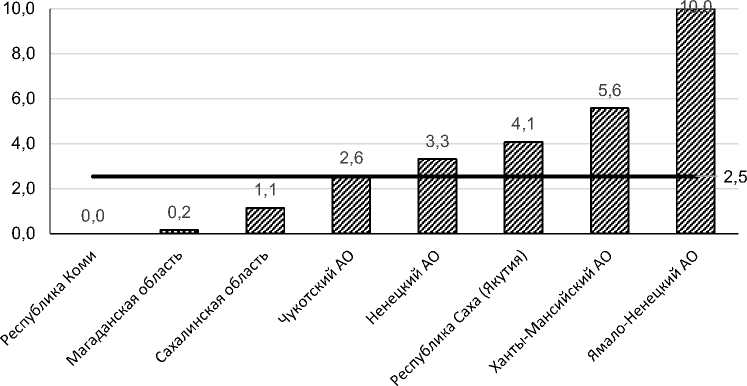

Для составления рейтинга территории по уровню демографического благополучия произведено нормирование коэффициента для перевода в балльную оценку, в резуль‑ тате нами получен индекс демографического благополучия, с помощью которого можно проводить ранжирование территории в со‑ ответствии с уровнем демографического со‑ стояния. Расчёты коэффициента демографи‑ ческого благополучия и индекса демографи‑ ческого благополучия проведены за период 2010–2021 годов. На рис. 2 приведено распре‑ деление индекса демографического благопо‑ лучия по ССРТ в 2021 году. Значения данного показателя имеют существенные различия по территории, колеблясь от минимального уровня в Республике Коми (0 баллов) до его максимальной величины в ЯНАО (10 баллов) при среднем по СРРТ показателе 2,5 балла. В 3 регионах уровень демографического бла‑ гополучия ниже среднего по СРРТ.

Заключение

Методика расчёта коэффициента демо‑ графического благополучия частично по‑ зволяет оценить демографическую ситуа‑ цию в регионах и проанализировать сте‑ пень её различия, а также проводить ран‑ жирование регионов по уровню демогра‑ фического благополучия для формирования региональных человеческих ресурсов и раз‑ работки мер по улучшению демографиче‑ ской ситуации в регионе. С учётом числен‑ ности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума к демографически благополучным можно отнести только ЯНАО (4,9%) и ХМАО (8,4%); в Республике Саха (Якутия) 17,3% населе‑ ния имеют денежные доходы ниже прожи‑

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

...♦„ Магаданская область

Сахалинская область

—I— Чукотский АО

- □ — Республика Саха (Якутия) — л- - Республика Коми •••*•• Ямало-Ненецкий АО —•— Ханты-Мансийский АО

- - Ненецкий АО

Рис. 1. Динамика коэффициента демографического благополучия по ССРТ в 2010–2021 гг.

Fig. 1. Dynamics of the coefficient of demographic well‑being by the Northern regions of the resource type in 2010–2021

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Дифференциация индекса демографического благополучия по СРРТ в 2021 г., баллы

Fig. 2: Differentiation of the demographic well‑being index by the

Northern regions of the resource type in 2021, points

Источник: составлено авторами.

точного минимума (ПМ) — это самый высо‑ кий показатель среди СРРТ. (В среднем по РФ в 2020 г. 12,1% населения имели доходы ниже величины ПМ). В Сахалинской области 7,7% населения с доходами ниже величины ПМ, в Магаданской области — 8,7%, однако они по методике отнесены к территориям с неблагополучной демографической ситуа‑ цией. В дальнейшем, для оценки демогра‑ фического благополучия территории, кроме коэффициента жизненности и индекса из‑ менения численности населения в резуль‑ тате миграции, можно учитывать и другие факторы, которые могут влиять на демо‑ графическую ситуацию на территории. На‑ пример, уровень экономического развития, уровень образования, доступность меди‑ цинского обслуживания, средняя продол‑ жительность жизни, бедность населения, условия жизни и так далее.

В условиях сокращения численности насе‑ ления необходимо установить более конкрет‑ ные цели и направления демографической политики. Для этого предлагается шире ис‑ пользовать понятие «демографическое бла‑ гополучие» при мониторинге и анализе де‑ мографической ситуации в регионах России. Комплексные показатели на основе выбран‑ ных индикаторов могут помочь измерить де‑ мографическое благополучие и потенциал северных регионов ресурсного типа и ис‑ пользованы при разработке мер демогра‑ фической и социальной политики на регио‑ нальном уровне.

Учитывая специфику и особенности се‑ верных территорий, необходима разработ‑ ка и внедрение программ демографическо‑ го развития, которые соответствуют особым потребностям и интересам ресурсных регио‑ нов. Одной из ключевых задач должно стать содействие в привлечении профессионалов в эти регионы и создание условий для их тру‑ доустройства. Дополнительно, надо стиму‑ лировать доступность и качество медицин‑ ского обслуживания, образовательных воз‑ можностей, а также предоставление субсидий и льгот для северных жителей.

Список литературы Методология расчёта демографического благополучия северных регионов ресурсного типа

- Рязанцев, С. В. Демографическое благополучие России. Национальный демографический доклад / С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская [и др.] ; отв. ред. С. В. Рязанцев ; ФНИСЦ РАН. — Москва: ИТД «Перспектива», 2022. — 108 с. DOI: 10.19181/monogr.978–5–88045–557–7.2022; EDN: YHMZPP

- Валентей, Д. И. Изучение народонаселения: вопросы методологии. / Д. И. Валентей, Н. В. Зверева. — Москва: Издательство Московского университета, 1987. — 156 с.

- Валентей, Д. И. Основы демографии / Д. И. Валентей, А. Я. Кваша. — Москва: Мысль, 1989–286 с.

- Вишневский, А. Г. Демографическая модернизация России, 1900–2000: Монография. — Москва: Новое издательство, 2006. — 601 с. EDN SUQARX

- Зубаревич, Н. В. Социальное развитие регионов России: Проблемы и тенденции переходного периода / Н. В. Зубаревич. — Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 264 с. EDN WIEURX

- Ионцев, В. А. Демографические аспекты развития человеческого капитала в России и её регионах / В. А. Ионцев, А. Г. Магомедова // Экономика региона. — 2015. — № 3(43). — С. 89–102. DOI 10.17059/2015–3–8; EDN UISFRL

- Рязанцев, С. В. Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и методика оценки / С. В. Рязанцев, Т. Р. Мирязов // ДЕМИС. Демографические исследования. — 2021. — Т. 1. — № 4. — С. 5–19. DOI: 10.19181/demis.2021.1.4.1; EDN: HNFXKJ

- Демографическое развитие России в XXI в. / под ред. Г. В. Осипова и Л. Л. Рыбаковского. — Москва: Экон-Информ, 2009. — 340 с.

- Аксенова, С. Ю. Демографическая энциклопедия / С. Ю. Аксенова, А. Н. Алексеенко, Г. Е. Ананьева [и др.]. — Москва: Издательство «Энциклопедия», 2013. — 944 с. EDN: YWVYAZ

- Барашкова, А. С. Северная семья: демографический и социально-экономический аспекты /А. С. Барашкова. — Новосибирск: Наука, 2009. — 159 с. EDN: QOPIOH

- Мостахова, Т. С. Демографическая безопасность региона / Т. С. Мостахова. — Якутск: Изд-во Якутского научного центра СО РАН, 2009. — 188 с. EDN ZSFRYF

- Сукнева, С. А. Демографическое развитие региона: оценка, прогноз, политика / С. А. Сукнева, Т. С. Мостахова. — Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 2002. — 192 с. EDN: TEGMYJ

- Федорова, Е. Н. Население Якутии: прошлое и настоящее (демографическое исследование) / Е. Н. Федорова. — Новосибирск: Наука, 1999. — 207 с.

- Егоров, Е. Г. Стратегия модернизации экономики Республики Саха / Е. Г. Егоров, Т. З. Винокурова, С. А. Сукнева [и др.]. — Новосибирск: Наука, 2001. — 262 с. EDN TEGXVV

- Сукнева, С. А. Демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия): проблемы и перспективы / С. А. Сукнева, Т. С. Мостахова, Т. З. Винокурова [и др.]. — Якутск: Якутский филиал Издательства СО РАН, 1994. — 72 с. — EDN TEGZOL.

- Van de Kaa, D. J. Anchored Narratives: the Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility/ D. J. Van de Kaa // Population Studies. — 1996. — Vol. 50. — No. 3. — Р. 389–432.

- Malthus, T. R. An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society, with remarks on the speculations of M. Godwin, M. Condorcet and other writers. / T. R Malthus. — The Lawbook Exchange Ltd., 1998. — 126 p.

- Fisher, R. A. The Genetic Theory of Natural Selection / R. A Fisher // New York: Dover Publications, 1930.

- Неrsсh, L. De la demographic actuelle a la demographic potentielle / L. Неrsсh. — Geneve, 1944.

- Spencer H. A Theory of population, deduced from the general law of animal fertility / H. A Spencer // The Westminster Review. — 1852. — No. 57. — Р. 468–501.

- Stewart, J. Empirical mathematical rules concerning the distribution and equilibrium of population / J. Stewart // Geographical Review. — 1947. — No. 37(3). — P. 461–485.

- Zipf G. The P1P2/D hypothesis: On the intercity movement of persons / G. Zipf // American Sociological Review. — 1946. — No. 11(6). — P. 677–686.

- Изард, У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах / У. Изард. — Москва: Прогресс, 1966. — 660 с.

- Роубичек, В. Демографические прогнозы и потенциальная демография / В. Роубичек // Демографические прогнозы. — Москва, 1973. — С. 31–73.

- Архангельский, В. Н. Факторы рождаемости / В. Н. Архангельский; МГУ имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет, Центр по изучению проблем народонаселения. — Москва: ТЕИС, 2006. — 399 с. EDN: QOPDZV

- Архангельский, В. Н. Демографическое поведение и его детерминация (по результатам социолого-демографического исследования в Новгородской области) / В. Н. Архангельский, В. В. Елизаров, Н. В. Зверева [и др.]. — Москва: ТЕИС, 2005. — 351 с. EDN: KZVJJF

- Сукнева, С. А. Оценка территориальной дифференциации демографических процессов / С. А. Сукнева // Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика: сборник трудов IV всероссийской научно-практической конференции (Якутск, 13–14 марта 2018 г.). — Якутск: Аэтерна, 2018. — С. 261–266. EDN XSJKVF

- Рыбаковский, Л. Л. Сравнительная оценка демографического неблагополучия регионов России / Л. Л. Рыбаковский // Социологические исследования. — 2008. — № 10. — С. 81–87. EDN: JSHTYR