Методология системы управления объектами интеллектуальной собственности для создания конкурентоспособной продукции

Автор: Туркенич Роман Петрович

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Космонавтика

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

Прослеживается связь между результатами научно-производственной деятельности и их защитой в качестве объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Особое внимание уделяется вопросам введения ОИС в коммерческий оборот. Приводится методология системы управления интеллектуальной собственности (ИС) для создания конкурентоспособной продукции, основой которой является активное экспертное звено.

Объекты интеллектуальной собственности, выявление результатов научно-технической деятельности, методология управления оис, активное экспертное звено

Короткий адрес: https://sciup.org/14117343

IDR: 14117343 | УДК: 629.78.01:347.77

Текст научной статьи Методология системы управления объектами интеллектуальной собственности для создания конкурентоспособной продукции

Современный этап развития общества превратил эффективность и конкурентоспособность ракетно-космической техники (РКТ) не только в показатель профессионализма ее разработчиков, но и в комплексный показатель научно-технического уровня развития страны.

Конкурентная борьба среди производителей РКТ постоянно грозит изменением их

рыночной позиции. Особенность состоит еще в том, что долговременной уровень конкурентоспособности напрямую связан с интеллектуализацией производства.

В промышленно развитых странах 80-95 % прироста валового продукта приходится на вовлечение в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности (РНТД).

Сами по себе РНТД не являются объектами интеллектуальной собственности: они

Havko- жГРАДА

становятся таковыми после проведения мероприятий по их правовой охране в соответствии с действующим законодательством.

Патентно-правовые показатели характеризуют уровень технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту и являются существенным фактором её конкурентоспособности.

По оценкам Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса в среднем доля нематериальных активов в общей структуре активов всех хозяйствующих субъектов российской экономики уже сегодня составляет 10–15 %. Причем в промышленности на долю этих активов приходится в среднем 15–20 % от общей стоимости активов [2].

Иная ситуация в развитых странах. В США, например, эти цифры вдвое выше в основном за счет иного отношения к юридическому оформлению своих прав и существенно более высокого уровня управления активами предприятий, построенного на принципах тщательного учета, оценки, охраны и внедрения объектов интеллектуальной собственности в производстве. Так, общая стоимость 6 153 американских компаний составляет около 13,7 трлн долл., причем стоимость основного капитала 25 % наиболее удачных из этих компаний (таких как Microsoft, Symantec, Oracle, IBM и т.п.) составляет в среднем всего около 14 % от их рыночной стоимости. Следовательно, оставшиеся 86 % стоимости определяются как стоимость знаний, накопленных компанией, в том числе и стоимость интеллектуальной собственности [2].

Однако для большинства предприятий РФ отношение к РНТД и объектам ИС остается прежним: из 120 тысяч российских патентов только около 2 % оказались вовлеченными в хозяйственный оборот. В этих условиях говорить об образовании и намерениях активов большинства российских предприятий через запатентованные и востребованные в экономике изобретения не приходится.

В условиях острой конкуренции на рынке космических услуг предприятия, игнорирующие использование передовых научно-технических достижений, а это, как правило, объекты интеллектуальной собственности (ОИС), не могут быть конкурентоспособными со всеми вытекающими последствиями. Поэтому особое значение приобретают проблемы, связанные с формированием эффективной систе- мы управления ИС на предприятии, так как эффективность и перспективность интеллектуальных продуктов не гарантируют того, что инвестиционно привлекательные ОИС будут реализованы в соответствии с рыночными законами.

-

1. Научно-техническая

деятельность и создание ОИС

За время существования предприятия было разработано и запущено более 1160 КА, сдано в эксплуатацию на базе этих КА 46 комплексов и систем.

В процессе создания КА была широко использована унификация на уровне приборов, подсистем, конструктивных схем и т.д., что позволило обеспечить высокое качество и ресурс при сокращении сроков создания КА. Был разработан унифицированный ряд платформ КАУР (космические аппараты унифицированного ряда) [1].

В семейство КАУР-1 вошли КА связи, навигации и геодезии, выводимые на круговые приполярные орбиты высотой 800–1 500 км ракетой-носителем 11К65М («Космос-1»).

Общим свойством этого ряда является использование неориентированных солнечных батарей в виде цилиндра, используемых одновременно в качестве радиаторов газожидкостной системы терморегулирования, и магнитно-гравитационной системы ориентации. В рамках этого семейства были созданы навигационно-связные КА «Циклон» и «Парус», навигационные – «Цикада» и «Надежда», связной КА «Стрела-2М», геодезические – «Сфера» и ГЕО ИК, научный КА «Ионосферная станция».

Продолжением ряда КАУР-1 в настоящее время является космическая платформа герметичного типа «Стрела» (КАУР-1М) с улучшенными ТТХ, на базе которой созданы КА типа «Космос-1617», «Гонец-Д1» и «Гонец-М».

В семейство КАУР-2 вошли связные КА типа «Молния», выводимые на высокоэллиптические орбиты с высотой апогея ~ 40 000 км. Общими свойствами этих КА являются ориентация плоских панелей солнечной батареи вместе с корпусом на Солнце, трехосная ориентация, ориентация антенной платформы на Землю с использованием электромеханического привода, газожидкостная СТР.

В результате патентных исследований и детального анализа конструкции и технологии изготовления спутника «Молния-1» было установлено, что конструкцию вновь разрабатываемых и усовершенствуемых СТР необходимо выполнять с использованием новых технических решений с применением собственных разработок:

-

- оригинальных терморегуляторов прямого действия, что позволит обеспечить изменение рабочей температуры приборов в стабильно узком диапазоне 3–6 °С вместо до 20 °С на спутнике «Молния-1» (а также в СТР с использованием тепловых труб) – обеспечение изменения рабочей температуры приборов в узком диапазоне означает исключение эффекта термоциклирования приборов спутника и существенно повышает их надежность и срок активного существования (САС);

-

- вместо шестеренного гидронасоса применять высоконадежные центробежные гидронасосы;

-

- вместо компенсатора объема с эластичной мембраной применять высоконадежные компенсаторы объема с металлическим сильфоном;

-

- оригинальных оптических солнечных отражателей, тепловых труб, гидравлических муфт, вентиляторов и теплообменников.

В технологии изготовления системы терморегулирования (СТР) реализовать существенно новые технические решения, обеспечивающие:

-

- повышение надежности обеспечения герметичности жидкостного теплопередающего контура СТР;

-

- повышение надежности заправки жидкостного теплопередающего контура СТР требуемым количеством деаэрированного теплоносителя;

-

- требуемую чистоту жидкостного теплопередающего контура СТР, в том числе прокачкой через него вновь предусмотренным в заправщике насосом.

Вышеуказанные проблемы были успешно решены на уровне изобретений. В период до 1990 года было получено более 40 авторских свидетельств (а.с.), 25 из них внедрены в производство.

В семейство КАУР-3 вошли КА связи и телевещания массой 2 000-2 300 кг, выводимые на геостационарную орбиту ракетой-носителем «Протон-К» с разгонным блоком.

Общим для КА этого класса является наличие трехосной ориентации, ориентируемых на Солнце солнечных батарей с использовани- ем одноосного привода с токосъемником, газожидкостной СТР и ЖРД малой тяги для коррекции долготы. В рамках КАУР-3 были изготовлены и запущены КА «Радуга», «Горизонт», «Экран», «Экран-М» и «Радуга-1».

Разработка первых связных спутников «Радуга» для использования их на геостационарной орбите началась в 1970 году. Для этого КА впервые в мире разрабатывается активная трёхосная система ориентации, которая была защищена 20 авторскими свидетельствами.

Важнейшим шагом в создании объектов интеллектуальной собственности в связи с началом освоения геостационарной орбиты была совместная разработка с Сухумским физико-техническим институтом принципиально новой структурной схемы СЭП со стабилизированной шиной питания: на основе шунтовых стабилизаторов (а.с. 77724), которая стала основной для целого ряда геостационарных связных ИСЗ: «Радуга», «Горизонт», «Поток», «Альтаир», «Экран» и выступила основой для дальнейшего усовершенствования СЭП, увеличения мощности и САС КА серии «Экспресс АМ». Около десятка авторских свидетельств были направлены на усовершенствование узлов СЭП (а.с. 243517, 107104, 108459, 589675 и др.).

Дальнейшим развитием семейства КА стал кАуР-4 массой 2 300-2 500 кг, отличающийся использованием БЦВМ в контуре управления и стационарных плазменных двигателей для коррекции долготы и наклонения с САС до 7 лет. В рамках КАУР-4 были запущены КА «Поток», «Луч», «Луч-2», «Экспресс», «Галс», «Экспресс-А».

Впервые для КА «Поток» создавалась крупногабаритная многолучевая активная фазированная антенная решетка (АФАР), а также были освоены технологии намотки СВЧ-полосок на конические каркасы с переменным межвитковым шагом, были использованы лучшие по тому времени фазостабильные кабели и миниатюрные СВЧ-соединители. Подобных аналогов излучателей тогда в СССР не было. Все они были защищены авторскими свидетельствами (а.с. 1280655, 847857, 170289, 1478264, 2211508 и др.). Следует отметить и особенности их создания:

-

- впервые созданы спиральные излучатели АФАР, работающие в сантиметровом диапазоне частот, легкие и малогабаритные – они имели высокие технические характеристики (сантиметровый диапазон частот

Havko-

ЖГРАДА

—

для излучателей с кабельной запиткой еще не был освоен);

впервые созданы излучатели, имеющие два входа с высокой (до 40 дБ) поляризацион— ной развязкой, что позволило создать в од— ной полосе частот два независимо управ— ляемых луча (подобных аналогов излучате—

лей в мировой практике не было);

-

— впервые было принято новое схемное ре— шение по высокочастотной схеме соедине— ний и размещению излучателей АФАР, что позволило выровнять энергетику в незави— симо управляемых лучах и уменьшить вза— имное влияние излучателей в решетке.

Для КА этого направления была разрабо— тана структура СЭП с последовательным регу— лированием направления солнечной батареи. Впервые схема реализована на ИСЗ «ГЕО-К» и затем после значительных усовершенствова— ний применена и успешно функционирует на КА серий «Глонасс», «Глобус», «Экран-М», «Экспресс-А», «Гонец-М» и т.д. На основе этого изобретения (а.с. 127153) впервые в мире реализован принцип экстремального ре— гулирования мощностей солнечных батарей КА «Экспресс-А», «Гонец-М» и др., многока— нальная СЭП для КА «Экспресс-М» и др. (а.с. 161376, 985773, 16100477, патенты 2297706, 2313160, 2317216).

С 1990 года в связи с началом разработ— ки спутников типа «Галс», «Экспресс-А» вста— ла задача разработки высоконадежных СТР с САС до 10 лет и к началу создания спутника «Сесат» технические вопросы по обеспечению САС СТР не менее 10 лет с повышенной на— дежностью (с вероятностью безотказной рабо— ты не менее 0,97) были решены. Предприятием было получено 18 патентов, 12 из них были ре— ализованы при создании спутника «Сесат».

В процессе разработки для этих КА в АО «ИСС» совершенствуется эксперимен— тальная база на отработке системы ориента— ции и стабилизации (СОС) в наземных усло— виях. Создаются стенды физического моде— лирования и комплексы комбинированного моделирования. На эту тему создаётся 15 изо— бретений.

Продолжением этого ряда является косми— ческая платформа «Экспресс-М» (КАУР-4М), на базе которой созданы КА «Сесат» и «ЭкспрессАМ», разрабатываются КА «Поток-М» и «Радуга-1М». Отличительная особенность этих КА – увеличенная энергетика системы электропитания и ресурс 10–12 лет.

С началом разработки спутников типа «Экспресс-АМ» (2000 г.) с техническим ре— сурсом не менее 12 лет возникла проблема максимально возможной экономии (сниже— ния) массы СТР для установки в составе мо— дуля полезной нагрузки (МПН) максималь— но повышенного количества транспондеров. Для достижения этой цели как МПН, так и модуль служебных систем (МСС) КА типа «Экспресс-АМ» разрабатывались с исполь— зованием изобретений предприятия по патен— там № 2227108, 2237600, 2253598, 2196084, 2209751, 2238886, 2269457, 2287435. Создание МСС по указанным патентам предполагает использование трехслойных сотовых панелей со встроенными жидкостными коллекторами и установку на них приборов, работоспособ— ных в вакууме космического пространства.

Однако из-за объективных причин было принято решение разработать МСС КА типа «Экспресс-АМ» с использованием герметич— ного контейнера для установки в нем отечественных приборов, работоспособных в газовой среде, а МПН разработать на основе вышеуказанных изобретений с использова— нием трехслойных сотовых панелей со встро— енными жидкостными коллекторами – и это обеспечило снижение массы СТР и установку на КА «Экспресс-АМ2»и «Экспресс-АМ3» 30 транспондеров вместо 24. В конструкции и технологии изготовления СТР и самого КА типа «Экспресс-АМ» использованы 24 патен— та предприятия.

При создании вышеуказанных патентов и их реализации в производстве в исключи— тельно сжатые сроки с высоким качеством было доказано, что самые высокоэффектив— ные как с точки зрения технических показате— лей, так и с точки зрения экономических пока— зателей изобретения создаются и внедряются в производство только объединив творческие усилия проектантов, конструкторов, техно— логов и менеджеров всех уровней, связанных оптимальной стратегией управления ИС.

В семейство КАУР-5 вошли КА нави— гационной системы «Глонасс», выводимые на круговые орбиты высотой ~ 20 000 км. На этом типе КА применены трехосная ориента— ция, ориентированная солнечная батарея, ги— дразиновая ДУ, газовая СТР с жалюзи.

Продолжением этого ряда в настоящее время является космическая платформа гер— метичного типа «Глонасс-М» (КАУР-5М) с улучшенными ТТХ, на базе которой созда—

КАУР-6М

КАУР-6

КАУР-5М

КАУР-5

A

A

В

A

В

КАУР-4М

В

КАУР-4

А

В

КАУР-3

В

КАУР-2

В

КАУР-1М

КАУР-1

А

В

А

В

2007 р010

1964 1966

1978 1979 1982 1983

1995 1997 2001 2002 2005 2008 2014

А - начало разработки космических аппаратов на базе платформ КАУР

В - конец разработки космических аппаратов на базе платформ КАУР

Рис. 1. Унифицированные космические платформы, разработанные АО «ИСС»

ются КА «Глонасс-М» на средней круговой орбите, «Меридиан» на высокоэллиптической орбите. Срок активного существования этих КА увеличен до 7 лет.

В перспективе АО «ИСС» планирует использование космических платформ двух типов: «Экспресс-1000» и «Экспресс-2000», выполненных по негерметичной конструктивной схеме. Обе платформы создаются с высокой степенью взаимной преемственности и унификации и отличаются в основном располагаемой энергетикой.

КАУР-6 разработаны на базе унифицированной платформы типа «Экспресс-1000», характерными особенностями которой являются: - система электропитания на базе арсенид-галлиевых фотопреобразователей СБ и литий-ионных АБ;

-

- система терморегулирования с жидкостным контуром и тепловыми трубами.

На этой платформе изготовлены КА «Амос-5», «Телком-3», «Ямал-300К», «Каз-сат-3», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АМ8», «Лыбидь» и др.

КАУР-6М (рис. 1) разработаны на базе унифицированной платформы типа «Экспресс-2000», в которой значительно расширены функциональные возможности полезной нагрузки. В составе платформы спутника впервые используется ксеноновый бак высокого давления новой конструкции, обеспечивающий двигатели коррекции увеличенным количеством ксенона. Это позволяет не только гарантировать 15-летний срок активного существования космического аппарата на орбите, но и повысить его технический ресурс.

Отличительной особенностью платформы является способность, в случае недостаточности энергетических возможностей средств выведения, выполнить маневр довы-ведения на геостационарную орбиту посредством собственной электрореактивной двигательной установки.

На этой платформе изготовлены КА «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Ямал 401».

В результате проведенных работ сотрудниками АО «ИСС» в 2010-2014 годах разработаны 29 изобретений по конструкции и технологии изготовления СТР бесконтейнерных КА и собственно спутников на основе применения экранированных, сдублированных жидкостных теплопередающих контуров и оригинальных тепловых труб (капиллярных насосов) с САС не менее 15 лет с надежностью не хуже 0,99 и со степенью совершенства СТР : - 35,84 Вт/кг для спутников на базе платформы «Экспресс-1000Н»;

-

- 34,62 Вт/кг для спутника типа «Луч-5А,Б»;

-

- 34,7 Вт/кг для спутников на базе платформы «Экспресс-2000»;

-

- 5 6,7 Вт/кг для мощного (более 20 000 Вт) перспективного спутника с двухфазной СТР.

-

2. Методология системы

управления ОИС для создания конкурентоспособной продукции

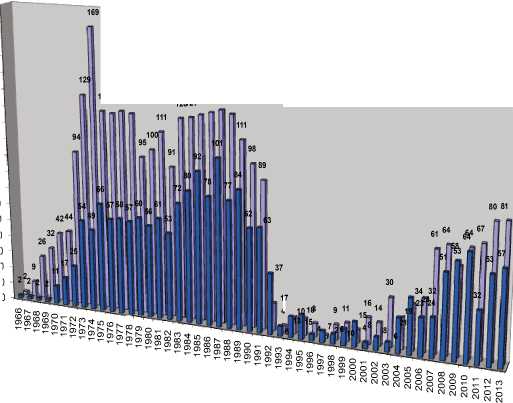

Практически на все основные разработки бортовых систем КА, а также на КА в целом были поданы заявки на предполагаемые изобретения. На 1 ноября 2014 года всего подано 2 742 заявки на предполагаемые изобре-

Havko-

Ж ГРАДА

120119121120 120121123125127125

год получено положительных решений подано заявок на предполагемые изобретения

Рис. 2. Динамика изобретательской деятельности в АО «ИСС»

тения, получено 1574 авторских свидетельства и патента.

Анализируя динамику подачи заявок на предполагаемые изобретения (рис. 2), можно сделать вывод, что в 70-е годы пик подачи заявок пришелся на 1974 год. Именно в этом году был запущен первый отечественный геостационарный ИСЗ. Тогда основные авторские свидетельства были направлены на получение приоритета в области запуска КА на геостационарную орбиту (ГСО), управления и ориентации на этой орбите КА и т.д. К концу 70-х годов было создано три типа телекоммуникационных КА («Радуга», «Экран», «Горизонт») и последовательно введены в эксплуатацию на ГСО 17 КА, т.е. стала развиваться орбитальная группировка КА. Это незамедлительно сказалось на развитии технической мысли сотрудников предприятия, и как следствие – очередной пик изобретательской деятельности в 80-х годах.

Причины резкого провала изобретательской деятельности в 90-х годах:

-

- резкое уменьшение государственных инвестиций в разработки НИОКР;

-

- увольнение высококвалифицированных сотрудников;

-

- переход на сокращенную рабочую неделю;

-

- уменьшение финансирования изобретательской работы;

-

- отмена директивных методов планирования изобретательской деятельности;

-

- противоречие между декларированием о переводе экономики России на рыночные взаимоотношения и действующей законодательной базой в области изобретатель-

- ства и, как следствие, развал командно-административной системы управления объектами интеллектуальной собственности.

В конце 90-х годов с подъемом экономики, совершенствованием нормативно-правовой базы в области охраны ОИС активизировались процессы вовлечения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности. Учитывая то, что существует прямая связь между изобретательской активностью и затратами на НИОКР, а также то, что затраты на НИОКР, связанные с совершенствованием продукции, составляют определенную долю объема продаж этой продукции, можно ориентировочно оценить долю АО «ИСС», занимаемую на рынке космических услуг в России, по формуле

ДР(А) = Na/EN где ДР(А) – доля рынка, контролируемая в России АО «ИСС»; NA- количество патентов на изобретения по совершенствованию данной продукции, полученных АО «ИСС» в течение определенного периода времени; LN - количество патентов на изобретения по совершенствованию данной продукции, которые были выданы в России за тот же период времени.

Суммарное возрастание количества изобретений, зарегистрированных на имя АО «ИСС» в Государственном реестре изобретений РФ, свидетельствует о постоянном росте портфеля заказов, производственной устойчивости и выходе на рынок космических услуг с конкурентоспособной продукцией.

Результаты научно-технической деятельности сами по себе не являются объекта-

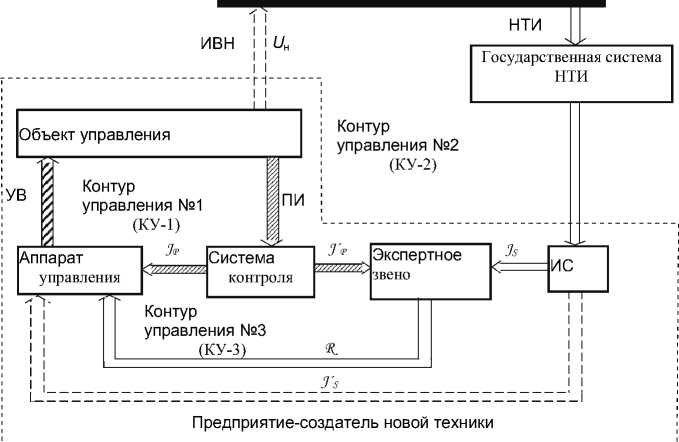

Уровень мировых стандартов, U м

Рис. 3. Схема СУ ИС с экспертным звеном

ми интеллектуальной собственности. Процесс формирования объектов интеллектуальной собственности из результатов научно-технической деятельности требует определенных затрат времени и средств и может осуществляться различными субъектами - как авторами научных результатов и изобретений, так и структурными подразделениями АО «ИСС». Одним из основных этапов создания конкурентоспособной продукции является привлечение к системе управления ИС экспертного звена (ЭЗ), активная роль которого подробно рассмотрена в работе [3], в которой обосновано введение в контур КУ-2 экспертного звена между информационным и управляющим звеньями (рис. 3). Основное отличие этой схемы состоит в появлении еще одного контура управления КУ-3, по которому осуществляется самоподстройка процесса управления к изменяющимся условиям с целью поддержания требуемой величины координаты У ( d ) (1). Такую самоподстройку выполняет ЭЗ по результатам анализа сведений J's и J’P .

При этом речь шла о формировании и становлении эксперта нового типа, который активно выполняет совокупность взаимосвязанных задач информационного обеспечения всего процесса создания КА, в том числе выявление результатов НТД, их правовую защиту в качестве объектов ИС и последующее введение в хозяйственный оборот.

Системный подход к процессу выявления результатов НТД и последующей правовой защите позволил создать эффективную систему управления ИС. Говоря о системном подходе, подразумеваем такой алгоритм организации действий, который охватывает любую цепочку изобретательского и производственного процесса, выявляет закономерности и взаимосвязи с целью разработки конкурентоспособной продукции. При этом используются основные принципы системного анализа:

- целостность, позволяющая рассматривать СУ ИС одновременно как единое целое и в то же время как подсистему системы управления проектами;

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня;

- структуризация, позволяющая анализировать элементы СУ ИС и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры, так как процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.

2.1. Стратегия формирования СУ ОИС

Для достижения целей управления объектами интеллектуальной собственности в рамках действующего законодательства необходимо:

-

- сосредоточить функции координации работы с объектами интеллектуальной собственности в специализированном подразделении;

Havko- жГРАДА

- сформировать полный корпоративный реестр результатов интеллектуальной деятельности на основании итогов проведенной инвентаризации, содержащей их количественные, стоимостные, правовые характеристики;

- сгруппировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной частью объекта без другой, в случаях, когда они составляют единое целое;

- установить, в каких случаях, на каких основаниях и в каком виде может передаваться право распоряжения результатами интеллектуальной деятельности;

- обеспечить применение механизма оценки интеллектуальной собственности;

- установить для всех участников единый порядок принятия решений об использовании прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечивающий оперативность принятия решений;

- организовать процесс обучения сотрудников АО «ИСС» основам правовой защиты объектов интеллектуальной собственности;

- установить систему контроля за поддержанием в силе действующих охранных документов на запатентованные разработки.

2.2. Формирование механизма учетаи оценки ОИС

Одним из важных направлений создания СУ ИС является включение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности и иных приравненных к ним объектов. Эта задача требует комплексного решения, включая обеспечение юридического закрепления прав, определение порядка их бухгалтерского учета, амортизации и оценки.

Учет и оценка объектов интеллектуальной собственности осуществляется в строгом соответствии с утверждаемой Правительством Российской Федерации Единой системой стандартов оценки, включающей в себя основные стандарты на организационно-методические положения, требования к документации и контроль за качеством оценочных услуг.

Активное и ускоренное промышленное освоение научно-технических достижений должно обеспечивать привлечение дополнительных источников средств. Возможность привлечения инвесторов для участия в финансировании промышленного освоения новейших технологий, созданных преимущественно на средства АО «ИСС», зависит от установ- ления прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Поэтому позиция предприятия в вопросе приобретения и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащей АО «ИСС», должна определяться адекватно существующей в настоящее время экономической ситуации.

АО «ИСС» в соответствии с действующим законодательством закрепляет за собой: - права на результаты научно-технической деятельности, связанные с корпоративными интересами;

- права на объекты интеллектуальной собственности, относительно которых имеет намерение самостоятельно довести разработки до промышленного применения и реализации готовой продукции;

- права на объекты интеллектуальной собственности, которые ему выгодно продать или лицензировать.

2.3. Формирование механизма правовойзащиты ОИС

Во всех иных случаях права на результаты научно-технической деятельности целесообразно отдать разработчикам.

Использование объектов интеллектуальной собственности, созданной с привлечением средств АО «ИСС», в хозяйственном обороте возможно только после оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности. Охрана прав на интеллектуальную собственность является важнейшим элементом распространения рыночных отношений в научно-технической сфере. Нормативные правовые акты, принятые АО «ИСС» в рамках его компетенции, должны образовать единую, целостную и дифференцированную нормативную правовую систему управления в области интеллектуальной собственности.

Введение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот возможно только после оформления прав на использование, применение, распоряжение ими в установленном порядке. Только при этом возможны защита как интересов предприятия, так и интересов производителя интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции, и коммерческие отношения по передаче прав с получением соответствующей материальной выгоды.

Директивно скоординированы действия: - по выявлению, систематизации и классификации объектов интеллектуальной соб- ственности, созданной за счет средств корпоративного бюджета;

- по защите прав авторов и правообладателей интеллектуальной собственности, в первую очередь созданной за счет корпоративного бюджета;

- по выявлению и пресечению нарушений прав в области использования объектов интеллектуальной собственности;

- по разработке и введению норм обращения с объектами интеллектуальной собственности, созданной за счет корпоративного бюджета и охраняемой в режиме коммерческой тайны.

2.4. Формирование механизма контроля за использованием ОИС

В целях развития инфраструктуры управления интеллектуальной собственностью разрабатывается единая корпоративная автоматизированная система патентно-информационного обеспечения как инструмента научно-технической политики АО «ИСС».

Для эффективного контроля за использованием объектов интеллектуальной собственности:

-

- производится оценка затрат на основе разработки бизнес-планов внедрения объектов интеллектуальной собственности в производство;

-

- предусматривается система регистрации лицензионных договоров (контрактов, соглашений) на передачу технологий;

-

- внедряется система количественных характеристик объектов интеллектуальной собственности;

-

- проводится инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет средств бюджета;

-

- внедряется классификация объектов интеллектуальной собственности;

-

- предусматривается поддержание в силе действующих охранных документов на запатентованные разработки путем уплаты ежегодных пошлин в процессе коммерциализации и последующего использования.

Таким образом, использование запатентованных технологий становится реальной необходимостью научно-технической политики предприятия, определяя тем самым направление приоритетного развития деятельности в области интеллектуальной собственности, организованной и управляемой на основе современных требований.

Обеспечение взаимодействия и координации деятельности корпоративных служб по вопросам управления в области интеллектуальной собственности является необходимым 13 условием создания конкурентоспособной продукции.

Привлечение экспертного звена к управлению интеллектуальной собственностью представляется новой полезной рекомендацией. При этом предполагается, что эксперты будут осуществлять следующие основные функции:

-

- выявлять результаты научно-технической деятельности;

-

- определять целесообразность их правовой защиты в качестве ОИС;

-

- определять влияние ИС на конкурентоспособность изделий РКТ;

-

- определять потенциально положительный эффект от использования ОИС.

Список литературы Методология системы управления объектами интеллектуальной собственности для создания конкурентоспособной продукции

- Решетнёв М. Ф., Ашурков Е. А., Корчагин Е. Н. Развитие космических информационных систем связи, телевещания, навигации и геодезии // Научная конференция, посвящённая Международному году космоса. 3 апреля 1992 г. М., 1992. С. 28.

- Шипова Е. В. Оценка интеллектуальной собственности: учеб. пособие / БГУП. Иркутск, 2003. 122 с.

- Туркенич Р. П. Активный экспертный подход в системе информационного обеспечения процесса создания космических аппаратов связи // Информация и космос. 2011. № 1. С. 9-14.