Методология снижения риска патологии твердых тканей зубов при ортодонтическом лечении несъемной аппаратурой

Автор: Гордеева Н.О., Егорова А.В., Магомедов Т.Б., Венатовская Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 1 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается методология снижения риска образования патологии твердых тканей зубов во время орто-донтического лечения с использованием несъемной аппаратуры. На основании анализа современной литературы и клинического опыта предложены некоторые алгоритмы действия, позволяющие по окончании ортодон-тического лечения избежать появления или значительно снизить количество осложнений со стороны твердых тканей зубов

Гигиена полости рта, ортодонтическое лечение, профилактика кариеса

Короткий адрес: https://sciup.org/14917252

IDR: 14917252

Текст научной статьи Методология снижения риска патологии твердых тканей зубов при ортодонтическом лечении несъемной аппаратурой

-

1На современном этапе наблюдается значительное повышение уровня оказания ортодонтической помощи населению, связанное с внедрением новых технологий и материалов, а также с ростом профессионализма врачей-ортодонтов. Увеличилось и количество пациентов, которым проводят лечение с применением несъемной аппаратуры. Если ранее на долю съемных аппаратов приходилось до 90%, то в настоящее время они используются, лишь в 16% наблюдений [1,2].

Несомненно, эффективность современных несъемных аппаратов значительно превосходит эффективность съемных, однако процент осложнений со стороны твердых тканей зубов достаточно высок именно у пациентов, находящихся на лечении несъемными аппаратами. По данным Т.Ю. Соболевой (1997), из 92% осмотренных после ортодонтического лечения пациентов у 32,7% обнаружены различные поражения твердых тканей зубов. Из них у 42,1% обследуемых выявлена очаговая деминерализация эмали, у 26,3% вертикальная форма стираемости и у 31,6% эрозии и некрозы твердых тканей зубов [1, 3, 4].

По современным представлениям, в возникновении кариеса зубов большую роль играют зубная бляшка и зубной налет, резистентность эмали, а также избыточное употребление легкоусвояемых углеводов. Кариесогенные микроорганизмы полости рта, при наличии низкомолекулярных углеводов, вырабатывают органические кислоты, при длительной экспозиции которых на эмали зубов происходит деминерализация и образование структурных изменений той или иной глубины [1, 4, 5].

У пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении несъемными аппаратами, отмечается возрастающая кариесогенная ситуация. Это связано с тем, что вокруг брекетов, колец, на других ортодонтических элементах, в межзубных промежутках и пришеечных областях из-за ухудшения процессов самоочищения и гигиены задерживаются и в течение длительного времени накапливаются остатки продуктов питания. В этих ретенционных участках аккумулируются микроорганизмы, вырабатывающие значительное количество органических кислот. При этом кариесогенный потенциал зубной бляшки воз растает, что приводит к локальному снижению pH (до

Адрес: 410000, г. Саратов, ул. Провиантская, 16, кв.16.

Тел: 89271222224.

5,0), повышению проницаемости эмали, а в дальнейшем ее деминерализации. Доля обнаружения белых кариозных пятен при лечении с использованием несъемных аппаратов, по данным Н.В. Гущиной (1997), колеблется от 12,6 до 50% [1, 4, 5]. В нашей практике белые кариозные пятна разной интенсивности были обнаружены в 11,3% всех случаев лечения брекет-системами.

Еще одним фактором, способствующим возникновению осложнений со стороны твердых тканей зубов во время ортодонтического лечения несъемными аппаратами, является несоблюдение протокола фиксации ортодонтических конструкций. В настоящее время в качестве способа крепления ортодонтических аппаратов и их элементов на жевательные зубы применяются изготовленные промышленным способом кольца или штампованные индивидуально ортодонтические коронки из хромоникелевой стали. Несоблюдение основных правил их установки может привести к развитию ятрогенных осложнений. Основными причинами, вызывающими появление очагов деминерализации эмали зубов под ортодонтическим кольцом или коронкой, являются: 1) нарушение правил замешивания фиксирующего материала (цемента); 2) нарушение правил подготовки кольца (коронки) к фиксации.

Если жидко замешенный цемент растворяется слюной, то густо замешенный цемент в области шейки образует поднутрения в виде валика, которые в дальнейшем заполняются микробным зубным налетом, где развиваются очаги деминерализации.

При применении слишком широких колец или коронок отмечается увеличение слоя фиксирующего цемента между кольцом и зубом, что вскоре вызывает растворение его слюной с последующей расце-ментировкой. Наличие поднутрений после растворения цемента влечет за собой заполнение их налетом с низким уровнем pH, вызывающим деминерализацию в области шейки зубов, на которых зафиксированы ортодонтические кольца или коронки.

Подготавливая кольцо или коронку, необходимо тщательно полировать край при его укорочении и припасовке, иначе образуется «рваный», шероховатый контур, создающий дополнительные ретенционные пункты для образования налета. Далее внутреннюю поверхность кольца (коронки) обязательно обезжиривают 76%-ным спиртом или стоматологическим ацетоном и высушивают воздухом. Зубы, на которых будут зафиксированы кольца (коронки), также необходимо предварительно очистить, изолировать от слюны и высушить струей воздуха [6]. Если этого не сделать, то произойдет расцементировка с образованием поднутрений, где образуется зубная бляшка, приводящая к деминерализации эмали.

После установки кольца (коронки) с нанесенным цементом требуется удалить излишки его влажными ватными шариками, а после окончательного затвердевания цемента очищают скалером окклюзионную, десневую и межзубную поверхности от лишнего материала.

Появление осложнений возможно и при несоблюдении протокола фиксации брекетов на стадии протравливания эмали. Обработка эмали 37%-ной орто-фосфорной кислотой проводит к деминерализации, что, с одной стороны, создает микроудерживающий рельеф, улучшающий фиксацию брекета, а с другой – ослабляет структуру эмалевых призм, увеличивает проницаемость эмали и снижает ее защитные свойства. Такие повреждения на эмали вокруг брекетов можно считать начальными очагами деминерализации, устранение которых за счет покрывающего зуб слоя ионов Ca и PО4 возможно благодаря минерализующим свойствам слюны [5, 7].

В зависимости от времени экспозиции кислоты глубина поражения эмали различна. Ранее считалась вполне приемлемой продолжительность протравливания эмали 60-90 сек. При этом в зависимости от резистентности глубина повреждения эмали достигала от 40 до 250 мкм. F. Mannerberg (1964) отмечает, что начальные кариозные поражения можно увидеть, когда их глубина будет не менее 300 мкм. Последние исследования доказали, что за 15 сек. можно достигнуть уровня клинической ретенции с меньшими потерями эмали, но это зависит от индивидуальной резистентности эмали. У молодых пациентов с низкой резистентностью достаточно 15 сек. травления. Экспозиция кислоты 30 сек. достаточна для зубов молодых пациентов с высокой резистентностью. Взрослым с высокой резистентностью необходимо 60 сек., а с низкой – 30 сек. экспозиции протравливающего агента [5, 8, 9].

Кроме того, нужно четко ограничивать участок травления, чтобы сократить площадь протравленной эмали и не допускать контакта кислоты с пришеечной и контактной поверхностью зуба, где наблюдается наибольшая растворимость эмали. В связи с вышеизложенным рекомендуется отдавать предпочтение ортофосфорной кислоте в виде геля с определенной вязкостью и цветовым контрастом. Зона травления эмали должна быть размером с фиксируемый элемент, а используемый адгезив или силан должны содержать активные соединения фтора, что на некоторое время создает буферную зону вокруг брекета.

Очень важно после установки брекета при помощи гладилки или скалера удалить излишки адгезива для уменьшения скопления зубной бляшки вокруг брекета вследствие шероховатости и микропористости адгезива.

Немаловажной процедурой после фиксации брекетов является удаление незаполненного активатора, так как со временем он станет стромой для образования налета. Это можно выполнить при помощи ватного шарика, пропитанного 70%-ным раствором этилового спирта (стоматологического ацетона), и при неоднократном промывании водой. При применении ортодонтического силана, содержащего фтор (например, «Ortho-Solo» Ormco), в удалении избытка его таким способом нет необходимости [7, 10].

Важнейшим мероприятием после фиксации аппаратуры является реминерализация протравленных участков эмали, находящихся вокруг брекетов (кроме случаев использования фторсодержащих адгезивов и цементов), которую проводят сразу после их установки, в дальнейшем процедуру необходимо повторять каждые 3-6 месяцев. Это позволяет максимально снизить риск возникновения и устранить развивающуюся очаговую деминерализацию эмали [1, 5].

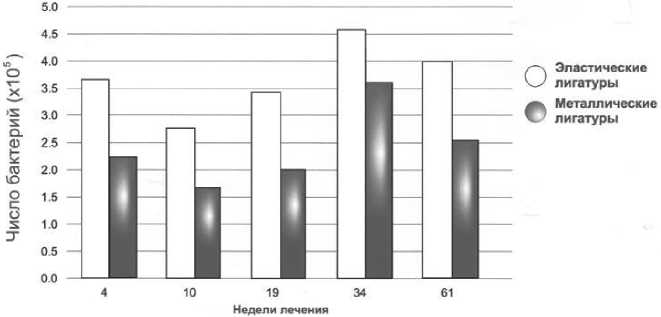

После всех перечисленных мероприятий проводят подвязывание дуги. Ортодонтическая дуга устанавливается в пазы брекетов и фиксируется с помощью металлической или эластической лигатуры. Как представлено на рисунке, эластические лигатуры аккумулируют зубную бляшку, поэтому следует отдавать предпочтение металлическим лигатурам [11].

Металлическую лигатуру скручивают с окклюзионной или десневой поверхности, затем обрезают лигатурными кусачками, оставляя кончик длинной 2-3 мм, который заводят под дугу от режущего края к десневому. Следует использовать острые лигатурные кусачки, так как тупой инструмент переламывает скрученные концы лигатуры, образуя раздвоенный кончик, который как «якорь» задерживает пищу. То же происходит, если концы лигатур заворачивать под дугу от десневого края к режущему [12-14,].

В период активного ортодонтического лечения самым важным моментом является соблюдение пра-

Количество бактерий

Сравнение количества бактерий, аккумулирующихся на эластических и металлических лигатурах

Поэтапные мероприятия, снижающие риск образования осложнений твердых тканей зубов

|

Этапы лечения Ответственность за качество зависит от пациента |

Ответственность за качество проведения зависит от врача |

|

Установка несъём- Не зависит ных ортодонтических аппаратов |

|

|

Активный период 1. Индивидуальная гигиена полости рта, лечения 2. Индивидуальная фтор-профилактика, 3. Режим рационального питания, 4. Безугливодистая диета. Снятие аппаратуры Не зависит |

|

|

Ретенционный 1. Индивидуальная гигиена полости рта, период 2. Индивидуальная фтор-профилактика (зуб ные пасты, ополаскиватели, рем. гели). |

|

вил гигиены, приема пищи и соблюдение режима рационального питания пациентом.

Завершающей процедурой ортодонтического лечения является снятие аппарата. При соблюдении определенных правил и последовательности действий эта процедура считается достаточно простой и безопасной. Применение отслаивающей силы, которая приводит к разрушению адгезивного слоя, является основным условием при удалении брекетов. В то же время нарушение техники удаления брекетов приводит к возникновению сколов эмали зубов, появлению трещин эмали, возможен вывих зуба и перелом коронки депульпированного зуба. Особое внимание следует уделить процедуре удаления остатков адгезива и полировке эмали. Грубая полировка и шлифовка приводит к появлению царапин, травматическому пульпиту вследствие перегревания при шлифовке, появлению гиперестезии [8, 9, 12-15].

В ретенционном периоде при использовании несъемного ретейнера повышается образование налета в межапроксимальных пространствах из-за сложности проведения гигиенических процедур. Чистка пространств между зубами возможна при использовании стоматологических флоссов и водных ирригаторов. Кроме того, рекомендуется проведение профессиональной гигиены при помощи «Air flow» каждые 3-6 месяцев [4, 5, 16, 17].

Таким образом, непосредственное следование описанным методикам и соблюдение протокола фиксации несъемной аппаратуры в совокупности с применением лечебно-профилактических средств в процессе ортодонтического лечения и по окончании его позволяет избежать появления или уменьшить количество осложнений со стороны твердых тканей зубов, что в конечном счете будет способствовать повышению качества оказания ортодонтической помощи.

Список литературы Методология снижения риска патологии твердых тканей зубов при ортодонтическом лечении несъемной аппаратурой

- Лечебно-профилактические мероприятия при ортодон-тическом лечении с использованием несъемной техники/О.И Арсенина, Э.Б. Сахарова, М.В. Кабачек, А.В. Попова. М.: Нефть и газ. 2002. 56 с.

- Кабачек М.В. Профилактика развития осложнений при ортодонтическом лечении несъемной техникой: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2004. 26 с.

- Аксамит Л.А. Выявление ранних стадий пришеечного кариеса зубов и его взаимосвязь с местными факторами полости рта: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 1978. 24 с.

- Варавина О.А. Индивидуальное прогнозирование кариеса при коррекции зубочелюстных аномалий с использованием несъемной ортодонтической аппаратуры: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2004. 25 с.

- Кисельникова Л.П., Рамм Н.Л., Брекет-система или деминерализация эмали?//Институт стоматологии. 1998. № 1. С. 38-40.

- Завьялова Н.Г. Клинический опыт применения стекло-иономерного светоотверждаемого цемента «Fuji ortho LC» для фиксации несъемной ортодонтической аппаратуры//Ортодент-Инфо. -1998. № 3. С. 18.

- Косырева Т.Ф.,Косырева Е.С. Современные адгезивные материалы в ортодонтической практике//М., 2004.119 с.

- Крицкий А.В., Устиновский В.А. Изменения поверхности эмали зуба в результате кислотного травления, приклеивания и удаления ортодонтических фиксаторов (по данным растровой электронной микроскопии)//Стоматология. 1989. № 5. С. 79-81.

- Swartz M.L. Contemporary Edgewise.//Sanders, 1996. 166 р.

- Арсенина О.И., Оспанова Г.Б., Абрамова О.Ю. Применение композиционных материалов в ортодонтии//Новое в стоматологии, 1997. № 1. С. 25-31.

- Тугарин В.А., Персии Л.С, Порохин А.Ю. Современная несъемная ортодонтическая техника эджуайс//М., 1996. 220 с.

- Персии Л.С. Ортодонтия: Лечение зубочелюстных аномалий. Л.С.Персии//М., 1999. 297 с.

- Хорошилкина Ф.Я., Осман Джуан. Несъемные орто-донтические аппараты: Ошибки, допускаемые при применении эджуайз-техники.//М., 1994. 156 с.

- Хорошилкина Ф.Я. Руководство по ортодонтии. М.: Пумпа, 1999. 798 с.

- Использование металлических и эластических лигатур. Два метода лигирования и их связь с колонизацией Streptococcus mutans и лактобактериями/X. Forsberg, V. Brattstrom, Е. Malmberg, СЕ. Nord//Eur. J. Orthod. 1991. №13. P. 416-420.

- Begg PR. Kesling PC. Orthodontic Theory and Techniq. Philadelphia: W.B. Saunders-Company, 1971. P. 64-72.

- Bennett J.C., Mclaughlin R.P The Transition from Standard Edgewise to Preadjusted Appliance Systems///J Clin. Orth. 1989. №23. P. 142-153.