Методы хирургического лечения эмфиземы легких

Автор: Вильданов Т.Д.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Торакальная хирургия

Статья в выпуске: 3 (93), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Эмфизема легких лечится исключительно хирургическим путем, это связано с необходимостью профилактики последующих пневмотораксов и позволяет улучшить качество жизни пациента, увеличить уровень толерантности к физическим нагрузкам. Краевая резекция легких и плеврэктомия – операция выбора при эмфиземе лёгких, реконструктивный характер связан с уменьшением объёма лёгких как минимум на 1/3 часть, что позволит расправится легкому в оставшуюся полость. Важно определить способ резекции максимально безопасный для пациента, который будет иметь лучшие показатели для реабилитации. Цель исследования – определение лучшего способа хирургического вмешательства при эмфиземе легких, с минимальным количеством осложнений и возможностью максимально улучшить качество жизни пациента без рецидивов. Материалы и методы. В рамках данной работы было проведено 280 операций хирургического лечения эмфиземы лёгких, сравнивались различные подходы к оперативному вмешательству, для выбора лучшего варианта хирургического лечения, описаны положительные и отрицательные стороны различных оперативных вмешательств. Результаты и обсуждение. При сравнении робот ассистированной операции и операции с открытым доступом, есть ряд расхождений. Заключение. Максимальной результативности можно достигнуть только в том случае, если высокопрофессиональное хирургическое вмешательство будет сочетаться с правильной диагностикой и будет использована современная оперативная техника.

Эмфизема легких, плеврэктомия, оперативное вмешательство, хирургическое лечение, видеоторакоскопические и видеоассистированные операции

Короткий адрес: https://sciup.org/142245636

IDR: 142245636 | УДК: 617 (075.8) | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-3-111-116

Текст научной статьи Методы хирургического лечения эмфиземы легких

Современная торакальная хирургия позволяет существенно улучшить качество жизни пациентов с эмфиземой легких после хирургического вмешательства, это актуальная задача в настоящее время, так как полностью вылечить заболевание невозможно. Хирургическое вмешательство позволяет замедлить прогрессирование заболевания, снизить уровень дыхательной недостаточности, далее ДН, избежать повторных пневмотораксов и повысить уровень толерантности к физическим нагрузкам. Уменьшение объема легкого хирургическим путём за счет резекции периферической ткани проводится с удалением как минимум 1/3 объёма легкого, чтобы оставшаяся часть расправилась и заняла свободное пространство [1]. Следует уделить внимание операции выбора при проведении хирургического вмешательства, так как правильно выбранный способ резекции – залог успешного исхода операции и снижения количества осложнений.

Цель исследования – определение лучшего способа хирургического вмешательства при эмфиземе легких, с минимальным количеством осложнений и возможностью максимально улучшить качество жизни пациента без рецидивов.

Материалы и методы

С 2020 по 2024 год на базе торакального отделения Клиники БГМУ было прооперировано 280 пациентов с диагнозом эмфизема лёгких, из них торакотомия проведена у 25 пациента, видеоторакоскопическая резекция легкого проведена у 231 пациентов, методика робот-ассистированной резекции легкого использовалась у 24 пациентов.

Операцией выбора при удалении большого объема легочной ткани, например при множественных буллах, при наличии фоновой диффузной эмфиземы, всегда была краевая резекция с плеврэктомией [2]. 76% пациентов, которым проводились открытые торакотомии в течении первых послеоперационных суток чувствовали существенное улучшение состояния, частичное улучшение отмечали 23 %, 31 % прооперированных таким способом сталкивались с послеоперационными осложнениями, такими как остаточная полость, ателектаз легкого, выраженный экссудативный плеврит или подкожная эмфизема.

В ряде случаев приходилось выполнять повторный дренаж плевральной полости, так как после удаления первого дренажа происходил коллапс легкого.

В то время как после проведения видеоторакоскопических и видеоассистированных операций в первые сутки успех был зарегистрирован у 93 % пациентов, в то время как сложности возникли только у 7 % пациентов.

После удаления части легкого, оно должно расправится на следующие сутки после операции, легкое расправилось в 93 % случаев у пациентов, которые были прооперированы видео-торакоскопическим методом. Высокий процент расправления легких на следующий день после операции характерен и для видеоассистированных операций, что составило 91 %, успешность открытых операций составила 77 %, можно сделать вывод о том, что видеоторакоскопические технологии имеют высокий уровень эффективности и при этом меньшую травматичность, чем операции открытого типа.

При проведении видеоторакоскопических и видеоасси-стированных операций не обошлось без осложнений, у 3 и 5 пациентов соответственно длительно сохранялись остаточные полости, при этом дренаж функционировал нормально и не нуждался в замене [3]. По 2 пациента после каждой операции имели такое осложнение, как экссудативный плеврит, пациентам была проведена плевральная пункция после расправления легкого.

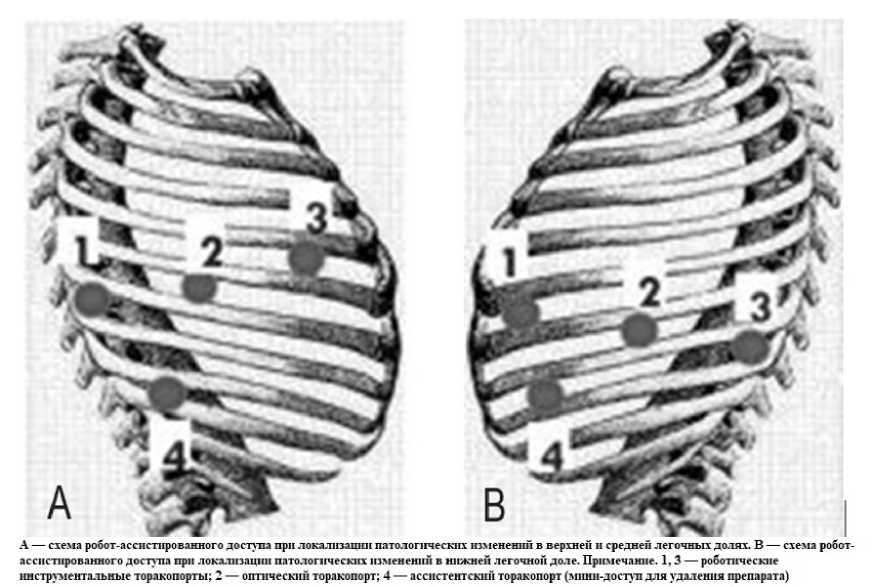

Рассмотрим подробнее методику робот-ассистированного доступа при проведении хирургического лечения эмфиземы легких.

Более широкое применение получил робот Da Vinci, который используется при резекции легкого. Суть применения этого робота, вернее целой манипуляторной системы при операциях в полости плевры, в том, что он использует оптимальные углы операционного действия и если точки введения троакаров размечены верно, то его использование позволяет подойти максимально близко к диафрагме с минимальным воздействием на пациента в целом, и дает возможность выполнить прецизионную, тотальную плев-рэктомию.

На практике применяется чаще других оригинальная методика доступа, предложенная в Journal of Visualized Surgery еще в 2017 году, она представлена на рисунке 1.

A — схема робот-асспстпрованног о доступа при локализации патологических изменений в верхней и средней легочных долях. В — схема робот-ассистированного доступа при локализации патологических изменений в нижней легочной доле. Примечание. 1.3 — роботические инструментальные торакопорты; 2 — оптический торакопорт; 4 — ассистентский торакопорт (мини-доступ для удаления препарата)

Рис 1. Точки введения троакаров при различной локализации патологического процесса.

Fig. 1. Trocar insertion points with different localization of the pathological process

Докинг консоли пациента выполняется после того, как тора-копорты устанавливаются в специальные порты, сама консоль располагается таким образом, чтобы быть под углом 15 градусов по отношению к операционному столу, его головному концу [4]. Следующий этап- подключение консоли непосредственно к троакарам, после того, как инструменты вводятся в полость, операция продолжается при помощи робота.

Все этапы роботассистированных операций созвучны с любыми другим хирургическими операциями с торакальным или видеоторакоскопическим доступом. В завершении операции устанавливаются силиконовые дренажи, количество может варьироваться, оно зависит от степени направления легкого и от особенностей аэростаза.

Результаты и обсуждение

При сравнении робот ассистированной операции и операции с открытым доступом, есть ряд расхождений, рассмотрим таблицу 1.

Из таблицы 1 следует, что каждый параметр, который был исследован в ходе работы, имеет статистически значимые отличия среди разных групп пациентов. В первую очередь при RATS доступе время операции меньше в среднем на 15 минут, что существенно для пациента под наркозом [5].

Пациенты со стандартным доступом имеют в два раза боль- шую длительность утечки воздуха по плевральным дренажам и составляла около 2-х суток, в то время как у пациентов с RATS длительность утечки менее суток, что опять говорит в пользу RATS, как операции выбора при эмфиземе легких.

Раз есть возможность удалить дренажи раньше, то пациент пробудет в стационаре меньшее количество времени, а значит выписка пациентов с RATS методом происходит в среднем на 2-е суток раньше, чем у пациентов с открытым доступом.

Положительным считается результат, при котором у пациента отмечается снижение проявления дыхательной недостаточности, снижается одышка и уменьшается степень проявления ХОБЛ. Такие пациенты не нуждаются в дополнительной бронхолитической терапии, у них отмечается стойкий положительный рост показателей, в среднем на 12–15 % от исходных данных, что существенно улучшает качество жизни. Пациенты, которые были прооперированы методом RATS раньше активизируются, так как функция внешнего дыхания, далее ФВД, это позволяла.

Положительный результат операции отмечается в том случае, если дыхательная недостаточность снижается, уменьшается одышка с сохранением сопутствующей ХОБЛ. Прирост ФВД равен 10 % и нет рецидивов пневмоторакса, даже если физическая активность пациентов не менялась, и они не имели возможности расширить свои физические показатели, операция все равно считалась успешной, не смотря на периодическое стационарное лечение.

Таблица 1

Сравнение периоперационных параметров при робот-ассистированной операции и при операции с открытым доступом

Table 1

Comparison of perioperative parameters in robot-assisted and open-access surgery

|

Показатели/ Indicators |

I групп а/ Group I M (Me (25;75 %) |

II групп а/ Group II M (Me (25;75 %) |

Р |

|

Время операции (мин)/ Operation time (min) |

87,77 (90,0 (65,0; 75,0) |

92,34 (90,0 (80,0; 105,0) |

0,03 |

|

Длительность сброса воз духа после операции (сут)/ Duration of discharge increased after surgery (day) |

0,55 (0,0 (0; 1,0) |

1,2 (1,0 (0; 1,0) |

0,005452 |

|

Длительность дренирования плевральной полости после операции (сут)/ Duration of drainage of the pleural cavity after surgery (days) Duration of pleurectomy |

3,38 (3,0 (2,0; 4,0) |

4,11 (3,0 (3,0; 5,0) |

0,018471 |

|

Длительность послеоперационного периода (сут)/Duration of the postoperative period (day) |

4,8 (4,5 (4,0; 6,0) |

6,91 (6,0 (5,0; 8,0) |

0,003183 |

|

Длительность плеврэктомии/ Duration of pleurectomy |

17,05 (15 (15; 21) |

20,97 (20 (15; 25) |

0,002432 |

Неудовлетворительным результатом операции считается такой, при котором одышка сохраняется в прежнем объеме и интенсивности, в ряде случаев усилилась, происходит обострение ХОБЛ, а показатели ФВД остаются в тех же параметрах.

При рентгенологическом или КТ контроле отмечаются буллы в оперированном легком, в отдалённых последствиях отмечаются как рецидивы эмфиземы, так и пневмоторакс. Пациент нуждается в регулярном стационарном наблюдении в пульмонологическом отделении, происходит постепенное снижение физической активности (табл. 2).

Таблица 2

Сравнение продолжительности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале в исследуемых группах

Table 2

Comparison of the duration of pain syndrome on a visual-analog scale in the studied groups

|

Длительность болевого синдрома, сут./Duration of pain syndrome, day. |

I группа/ Group I |

II группа/ Group II |

|

1 |

40,2 (40,0 [30,0; 50,0])* ** |

47,3 (50,0 [40,0; 60,0])* ** |

|

2 |

31,3 (30,0 [20,4; 40,0])*** |

41,0 (40,0 [30,0; 50,0])*** |

Примечание. Различия показателей статистически значимы между: *1-ми и 2-ми сутками; **1-ми и 3-ми сутками; ***2-ми и 3-ми сутками послеоперационного периода.

Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что болевой синдром после робот-ассистированной операции значительно короче, чем при открытой. Это еще один показатель, согласно которому следует сделать ее операцией выбора при проведения хирургического вмешательства при эмфиземе легких (табл. 3) [6].

Таблица 3

Сравнительная оценка длительности обезболивания и выраженности болевого синдрома

Table 3

Comparative assessment of the duration of pain relief and severity of pain syndrome

|

Длительность обезболивания, сут./Duration of anesthesia, day. |

I группа/ Group I |

II группа/ Group II |

p |

|

1 |

40,2 (40,0 [30,0; 50,0]) |

47,3 (50,0 [40,0; 60,0]) |

0,019983 |

|

2 |

31,3 (30,0 [20,4; 40,0]) |

41,0 (40,0 [30,0; 50,0]) |

0,003844 |

|

3 |

20,2 (20,0 [15,0; 30,0]) |

32,9 (30,0 [20,0; 40,0]) |

0,000027 |

|

После операции |

1,36 (1,0 [1,0; 2,0)] |

2,2 (2,0 [2,0; 3,0]) |

0,000049 |

Согласно полученным данным в 1-й группе, в 90 % случаев длительность послеоперационного обезболивания составляет не более 1 дня, болевой синдром в ней выражен ниже по ВАШ и этот показатель статистически значим, особенно в сравнении со второй группой, если на первые сутки после оперативного вмешательства ВАШ отличен на 7,1 мм, то на 2-е сутки – 9,7 мм, на 3-и сутки – 12,7 мм.

Пациенты со стандартным торакальным вмешательством обезболивались на 38 % больше, чем пациенты с RATS [7]. Интраоперационных осложнений в обеих группах пациентов не было. Уменьшение числа портов не повлияло на частоту развития послеоперационных осложнений. В послеоперационном периоде осложнения были у 4 пациентов: у 2 (5,5 %) в 1-й группе и у 2 (5,9 %) во 2-й группе.

Заключение

Оперативные вмешательства при различных формах эмфиземы легких направлены на решение задач по удалению патологических очагов, расправление оставшейся части легкого, улучшение дыхательной функции, профилактику осложнений. Реконструкция объема и формы легкого, выполняемая при этом, достигается путем проведения сложных по конфигурации атипичных краевых резекций и по показаниям лобэктомии.

Итак, что касаемо роботассистированной резекции легкого и плеврэктомии, то этот метод признан безопасным и эффективным при лечении эмфиземы легких, это подтверждает и данное исследование, операция такого рода менее травматичны для пациента, позволяют ему быстрее восстановиться и имеют меньше отложенных осложнений. Согласно ряду исследований было установлено, что противопоказанием для роботассистированного доступа являются плотные сращения плевры, которые могут быть при ряде инфекционных заболеваний легких. При таком доступе регистрируется меньшее время операций, меньшее количество послеоперационных осложнений и меньшая частота конверсий доступа, если сравнивать с открытой операцией или видеоассистированной [8].

В настоящее время эффективно реализовывается мульти-дисциплинарный многоуровневый подход с использованием современных диагностических и лечебных возможностей многопрофильного стационара и выполнением современных виде-оторакоскопических операций с применением современного высокотехнологичного, высокоэнергетического оборудования и сшивающих эндостеплеров.

В результате проведенных оперативных вмешательств у пациентов с тяжелой диффузной эмфиземой легких значительно улучшается механика дыхания, повышается насыщение крови кислородом и физическая выносливость, что ведет к уменьшению одышки, улучшению качества жизни и усиливает эффект от проводимой медикаментозной терапии.

Накопленный большой опыт, постоянное совершенствование знаний и навыков, а также внедрение новых методик с применением современного инструментария позволяет успешно выполнять торакоскопические операции у пациентов с диффузной эмфиземой легких.