Методы изучения фазовых процессов при разработке газонефтеконденсатных месторождений

Автор: Краснов И.И., Томский И.С., Инякин В.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 6 (55) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221553

IDR: 140221553

Текст статьи Методы изучения фазовых процессов при разработке газонефтеконденсатных месторождений

Изучение фазового состояния и PVT-свойств газоконденсатных систем базируется на комплексном использовании результатов промысловых измерений, лабораторных исследований и математического описания соответствующих процессов. Исследование проб газа сепарации и насыщенного конденсата и математическое моделирование их свойств, проводят с целью получения информации, необходимой для проектирования разработки и эксплуатации месторождений. Экспериментальные исследования фазового состояния смесей проводят на специальных установках высокого давления. В таких установках исследуемая смесь находится в камере (сосуде), наличие поршней позволяет изменять объем системы и давление в ней [1-3].

Для проектирования разработки газоконденсатных месторождений используются мощные вычислительные комплексы, которые позволяют в максимальной степени учитывать как особенности геологического строения залежей, так и свойства пластовых флюидов. Наиболее распространенными в мировой инженерной практике являются вычислительные комплексы ECLIPSE (Schlumberger), VIP (Landmark), MORE. В вычислительных комплексах ECLIPSE и VIP разработаны специальные пакеты программ для моделирования фазового состояния и PVT-свойств природных многокомпонентных систем. В программном пакете компании Schlumberger соответствующий вычислительный комплекс называется PVTi, а в вычислительном комплексе VIP – DESCTOP-PVT [4-6].

В качестве базового аппарата в инженерных расчетах фазового состояния и PVT-свойств используются кубические уравнения состояния Пенга-Робинсона, Соаве-Редлиха-Квонга, методы термодинамики многокомпонентных систем и эффективные вычислительные процедуры для решения соответствующих задач. Они могут быть решены и с помощью отечественного пакета программ “Fluid”, созданного специалистами ИПНГ РАН и Глав-НИВЦ МНТК “Геос”. Здесь в качестве базового используется созданное в ИПНГ РАН обобщенное кубическое уравнение состояния, которое в частных случаях трансформируется в уравнения Пенга-Робинсона и Соаве-Редлиха-Квонга. Это уравнение состояния специально создавалось для более точного расчета PVT-свойств природных газов при повышенных давлениях (до 100 МПа) и расчета плотности жидкой фазы без необходимости применения поправочных величин (т.н. шифт-параметра, который необходим для уточнения PVT-свойств при использовании уравнений состояния Пенга-Робинсона и Соаве-Редлиха-Квонга) [7,8].

В программно-вычислительных комплексах, используемых для проектирования разработки нефтегазоконденсатных месторождений, термодинамические свойства флюидов моделируются на основе уравнений состояния Ван-дер-Ваальсового типа. Метод расчета фазового равновесия и PVT-свойств природных углеводородных смесей по уравнению состояния наиболее удобен, так как уравнение в компактной аналитической форме содержит максимальную информацию о данной системе. Расчет фазового равновесия с использованием уравнений состояния основан на применении классических положений термодинамики многокомпонентных систем - равенстве химических потенциалов (летучестей) компонента смеси во всех сосуществующих фазах. Используя единое уравнение состояния, можно рассчитать не только компонентные составы, плотность и долю равновесных фаз, но и их термодинамически согласованные теплофизические свойства (энтальпию, энтропию, изобарную и изохорную теплоемкости, дифференциальный и интегральный дроссель-эффект и т.д.) [9, 11, 14].

К достоинствам аппарата уравнений состояния относится также возможность расчета фазового равновесия смесей, состоящих как из углеводородов различного строения, так и многих неуглеводородных веществ. Добавим, что применение уравнений состояния позволяет моделировать не только двухфазное парожидкостное, но и многофазное равновесие (например, пар-жидкость-жидкость). Следует подчеркнуть, что к уравнениям состояния, используемым для расчета парожидкостного равновесия и калорических свойств природных нефтегазоконденсатных систем, предъявляются специфические требования. В состав природных смесей входят углеводороды различного строения (парафиновые, нафтеновые, ароматические) и неуглеводородные вещества (сероводород, диоксид углерода, азот и др.) [10, 12, 15].

К настоящему времени предложено большое число уравнений состояния для описания свойств углеводородных систем. В инженерной практике наиболее широкое применение нашли кубические (относительного объема) уравнения состояния. Их теоретической основой является знаменитое уравнение состояния Ван-дер-Ваальса, которое выгодно отличается от много коэффициентных простотой. При этом кубические уравнения состояния зача- стую не только не уступают, но и превосходят много коэффициентные уравнения по точности предсказания свойств чистых веществ и их смесей. Это направление в разработке и применении уравнений состояния для моделирования фазового равновесия нефтегазоконденсатных смесей является доминирующим. Большим шагом вперед в моделировании фазовых процессов стало опубликованное уравнение состояния Редлиха-Квонга (RK) и имеет вид:

RT a

p = U-b ~ T °’5и(и + b)

, (1)

где а , b - коэффициенты.

Коэффициенты уравнения (1) получены, из условий в критической точке и вычисляются по выражениям:

a = 0,42747 • R2Tc2 / pc; b = 0,08664 • RTc I pc

, ( 2)

Для расчета по уравнению свойств многоком- понентных систем Редлих и Квонг предложили вы- числять его коэффициенты следующим образом:

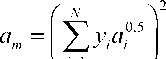

N

bm =Ё УЬИ i=1

где a i , 1 - коэффициенты чистого i -го компонента; y i - мольная доля i -го компонента в смеси; N - общее число компонентов в смеси.

Так, уравнение RK широко используется для расчета свойств паровой (газовой) фазы, как чистых веществ, так и смесей парафиновых углеводородов. Однако при использовании уравнения RK для смесей веществ, состоящих из молекул различного строения, а также при описании свойств жидкой фазы погрешность расчетов резко возрастает. Соаве выполнил модификацию уравнения Редлиха-Квонга и представил его в следующем виде:

RT a

Р и - b u(U + b)’ (4)

где а , b - коэффициенты, причем коэффициент a зависит от температуры.

Коэффициент ” a ” определяют следующим об- разом:

a = ac

а ( T r , ^ ) , ( 5)

ac = 0,42747 - RT /Pc; (6)

a ( T,, to ) = [ 1 + m . ( 1 - T , M) ] 2 ;

m = 0,480 + 1,574 -to - 0,176 - to 2. (8)

Коэффициент ” b ” вычисляется согласно уравнения (2). Д.Робинсон и Пенг разработали модификацию уравнения Ван-дер-Ваальса, получившую широкое применение при моделировании процессов разработки месторождений природных углеводородов. Уравнение состояния Пенга-Робинсона (PR) имеет вид:

RT

a

p и -b u(u + b) + b (u - b),

( 9)

где a , b – коэффициенты, причем коэффициент ” a ” зависит от температуры. Структура коэффициента ” a ” аналогична (5). Температурная

a(Tr,to) o

функция r записывается согласно выражению (7), но при этом зависимость входящего в эту функцию коэффициента m от ацентрического фактора имеет следующий вид:

m = 0,37464 +1,54226 - to - 0,26992 - to2 (1Q)

Таким образом, разработанные Вильсоном, Со-аве, Д.Робинсоном и Пенгом двухкоэффициентные уравнения состояния Ван-дер-Ваальсового вида позволили существенно улучшить моделирование веществ, входящих в состав углеводородных смесей. Более точным среди этих уравнений является уравнение состояния Пенга-Робинсона. Оценка точности моделирования парожидкостного равновесия с применением уравнения состояния Пенга-Робинсона проводилась как самими авторами уравнения, так и другими исследователями (Катц Д. и Фирузабади А. и др.). Анализ показал, что сходимость расчета составов равновесных фаз по уравнениям PR и SRK достаточно близка. Главное преимущество уравнения PR перед уравнением SRK состоит в более точном расчете плотности жидкой фазы, а, следовательно, и ее удельного объема.

При проведении экспериментальных исследований фазовых процессов на первым этапом определяется давления начала конденсации изучаемой пластовой системы. Появление тумана при снижении давления говорит о том, что происходит нарушение фазового равновесия системы для определенного давления начала конденсации. Такой опыт можно повторить несколько раз (при разных скоростях снижения давления в ячейке фазового равновесия), для более точного нахождения давления начала конденсации, предварительно создавая в ячейке начальные пластовые условия [13, 16, 17].

Проводя исследования по определению давления начала конденсации пластовой смеси можно определить, насыщенная или недонасыщеная пластовая система углеводородами С5+. Насыщенная пластовая система та, у которой давление начала конденсации равно пластовому давлению, недонасыщенная пластовая система, когда давление начала конденсации намного ниже пластового давления. Практика показывает, что для классических газоконденсатных смесей давление начала конденсации пластовой смеси от КГФ имеет зависимость. Классическая газоконденсатная система характеризуется следующими параметрами: плотность конденсата, как правило, не превышает 760 кг/м3; молекулярная масса меньше 120, температура конца кипения конденсата не выше 360оС.

Наряду с этим в природе встречаются газоконденсатные системы с плотностью конденсата от 780 до 810 кг/м3, молекулярной массой конденсата от 120 и выше и концом кипения конденсата в районе 500оС. К таким системам относятся пластовые газоконденсатные смеси Уренгойского месторождения (ачимовская свита). Для подобных систем давление начала конденсации вырастает при увеличении КГФ до значения 500-600 см3/м3. При дальнейшем увеличении КГФ давление начала конденсации уменьшается. Для таких систем даже при очень больших значениях КГФ пластовая смесь может быть недонасыщенной. В данном случае расчет содержания конденсата и суммарной добычи его проводится из условия, что зависимость пластового давления от отборов газа является прямолинейной.

Список литературы Методы изучения фазовых процессов при разработке газонефтеконденсатных месторождений

- Гакашев М.М., Остапенко Г.Ф. Анализ методик оценки эффективности инновационных кластеров//Экономика и предпринимательство. -2013. -№ 6 (35). -С. 574-577.

- Гакашев М.М., Остапенко Г.Ф. Проблемы и перспективы развития промышленных кластеров в пермском крае//Казанская наука. -2012. -№ 1. -С. 73-77.

- Добрынина О.М., Калинина Е.В., Остапенко Г.Ф. Техникоэкономическое обоснование внедрения биогазовой установки на биологических очистных сооружениях города Перми//Научные исследования и инновации. -2010. -Том 4, № 4. -С. 48-58.

- Дубков И.Б., Краснов И.И., Минаков С.В., Ярославцев К.В. Анализ факторов, влияющих на эффективность методов ОПЗ пород-коллекторов тюменской свиты юрских отложений//Бурение и нефть. -2008. -№ 3. -С. 17-19.

- Краснова Е.И., Грачев С.И. Прогнозирование конденсатоотдачи на установке PVT-соотношений при разработке залежей уренгойкого месторождения//В сб.: Проблемы геологии и освоения недр. Труды XVI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 110-летию со дня основания горно-геологического образования в Сибири. -Томск, 2012. -С. 97-98.

- Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 5. -С. 36-39.

- Краснова Е.И. Влияние конденсационной воды на фазовые превращения углеводородов на всех этапах разработки//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 6. -С. 44-47.

- Краснова Е.И., Грачев С.И. Оценка пластовых потерь конденсата при неравномерном вводе объектов в разработку//Геология, география и глобальная энергия. -2012. -№ 4 (47). -С. 16-19.

- Краснова Е.И. Влияния перетоков нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки газонефтеконденсатных месторождений//Геология, география и глобальная энергия. -2012. -№ 4 (47). -С. 068-071.

- Краснова Е.И., Островская Т.Д., Краснов И.И., Радченко В.В. Геолого-технические факторы, влияющие на текущие значения коэффициента конденсатоотдачи//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 6. -С. 65-66.

- Краснова Т.Л. Применение жидкостного барьера с целью ограничения прорыва верхнего газа и подошвенной воды в нефтяной пласт и увеличения предельного дебита//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -1997. -№ 6. -С. 27.

- Краснова Т.Л. Технико-экономическое обоснование гидродинамических способов ограничения притоков подошвенной воды и верхнего газа при разработке водонефтяных и нефтегазовых зон месторождений: Автореф. дисс. канд. техн. наук. -Тюмень, 1998.

- Краснова Т.Л. Контроль за конусообразованием при разработке нефтегазовых залежей с подошвенной водой//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -1997. -№ 4. -С. 38.

- Краснов И.И., Забоева М.И., Краснова Е.И., Винокурова Н.К. Совершенствование подходов к описанию термодинамических свойств пластовых флюидов для моделирования процессов разработки//Геология, география и глобальная энергия. -2007. -№ 4. -С. 71-73.

- Краснова М.И., Краснова Т.Л. Методика мониторинга состояния регионального рынка нефтепродуктов по уровню развития конкуренции//Российское предпринимательство. -2014. -№ 14 (260). -С. 26-37.

- Краснова Т.Л., Телков А.П. Обоснование технологических режимов работы несовершенных скважин, дренирующих нефтегазовые залежи с подошвенной водой//Нефтепромысловое дело. -1997. -№ 4-5. -С. 2.

- Руднева Л.Н., Краснова Т.Л., Елгин В.В. Основы экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности. Учебник для студентов, изучающих экономику предприятий нефтяной и газовой промышленности. -Тюмень: ТюмГНГУ, 2008.

- Телков А.П., Краснова Т.Л. Расчет оптимального местоположения и дебита горизонтальной скважины, дренирующей нефтегазовую залежь с подошвенной водой//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -1997. -№ 6. -С. 34.