Методы изучения популяций редких видов рода Hedysarum L

Автор: Супрун Наталья Александровна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 (81), 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены основные способы, методы и методика комплексного изучения популяций редких видов растений рода Hedysarum L. Изученные морфологические признаки, популяционная, онтогенетическая и генетическая структура популяций у видов копеечников секции Multicaulia подсекции Subacaulia дают представление общей картины состояния популяций видов Hedysarum.

Hedysarum, популяция, метод, онтогенетическая структура, пространственная структура, виталитет, жизненная стратегия, антропогенные факторы, редкие виды, волгоградская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148325231

IDR: 148325231 | УДК: 581.52

Текст научной статьи Методы изучения популяций редких видов рода Hedysarum L

Одной из задач охраны редких видов растений считается научная. Аспекты, используемые для внесения видов в Красную книгу и присвоения ему охранного статуса, нередко спорны, или статус видов непросто квалифицировать по причине отсутствия определенных данных. В международной Красной книги МСОП (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) две категории называются: Сведения недостаточны (Data Deficient, DD) и Неисследованный (Not Evaluated, NE) [32].

Нередко для свойства редкости применяются следующие характеристики популяции видов: объем, численность, специфика местопроизрастания, локальное богатство, конкурентоспособность. Как биосистема надорганизменного значения популяция владеет качествами, которые не свойственны для отдельных организмов предоставленного вида, такими, как количество, плотность, возрастная, половая и пространственная структуры [23]. В случае если для зоологических изучений методы были классическими, то для сосудистых растений, тем более редких в настоящее время этих данных накоплено недостаточно. Близкую к реальности оценки устойчивого существования вида, определяется комплексным показателем у популяций, который не ограничивается определением количества особей, но и исследование плотности популяции, и характер размещения особей, и изучения генетической, онтогенетической и виталитетной структуры популяций.

В целом, исследования редких видов растений не стандартизированы. Практика природоохранной работы еще далека от эталона. Создание резерватов и интродукция редких видов растений несут опасность генетическому обилию охраняемых видов и изменению течения их эволюции. Отсутствуют единые аспекты охраняемых видов растений. Сравнение Красных книг различных регионов РФ [11–15] демонстрирует несовпадение раскладов к внесению в них видов в данных регионах. Красные книги – это только инвентаризационные бумаги, не имеющие данных о механизмах выживания популяций и перечней угроз. При несогласованности принятых в Красных книгах стереотипов, эти издания отображают динамику редких видов в составе флоры мира и регионов. Международные программы занимаются разработкой массовых типовых стратегий сохранения редких растений. Нет единых рецептов, -для любого вида и региона надо находить уникальные региональные решения.

Виды рода Hedysarum (Fabaceae Lindl.), sect. Multicaulia стали объектом данного исследования. Материал был получен из Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Оренбургской и Белгородской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Башкортостан, а также Украины, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана [18–20].

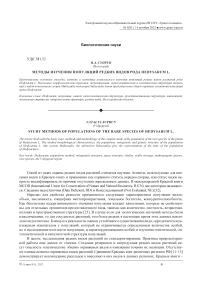

Морфологические признаки различных элементов околоцветника проведены с точностью ±0,5 мм. Минимальные, средние и максимальные показатели определялась у каждого количественного признака. Статистический анализ внутри- и межпопуляционной изменчивости морфологических признаков выполнен методами дисперсионного, дискриминантного и кластерного анализа с применением программ PAST [28] и STATISTICA 6.0 for Windows [31]. Пример полученного результата представлен на рис. 1.

Рис. 1. Высота генеративного побега

А – Минимальные значения признака (различия не достоверны) Б – Максимальные значения признака

(различия достоверны для H. argyrophyllum и H. candidum)

Методики изучения и исследования редких видов растений - это пути и способы изучения различных экологических явлений. Комплекс конкретных способов изучения дает собой методику изучения. В зависимости от объектов экологии и целей изучения пользуют те или же иные способы.

В Российской Федерации одним их показателей уязвимости вида считается условие существования онтогенетической (возрастной) структуры популяции. Как и основная масса природных данных, оно варьирует под действием стрессовых ситуаций. В не очень благоприятных условиях существования увеличивается количество прегенеративных особей (возрастом от прорастания семени до первого цветения), что показывает на замедление темпа онтогенеза. При антропогенных нарушениях популяция оказывается регрессивной и неполночленной, правосторонний (преобладание особей старческого, постгенеративного периода) онтогенетический спектр.

Не менее важен количественный анализ виталитета, т. е. степени процветания или угнетения популяций. Снижение доли растений с хорошей продукцией и репродукцией является надежным свидетельством стресса. Динамику онтогенетической структуры популяций H. grandiflorum и H. cretaceum на территории Волгоградской области изучали в природных популяциях в течение 5–8 лет, где каждая ценопопуляция проходила этапы сукцессионного развития: становление, процветание и угасание, которым соответствуют три типа популяций: инвазионный (внедряющийся), нормальный и регрессивный (стареющий) [16–17].

Первостепенное значение для изучения редких видов растений имеют полевые исследования, т. е. изучение популяций видов и их сообществ в естественной обстановке, непосредственно в природе. Полевые методы позволяют установить результат влияния на организм или популяцию определенного комплекса экологических факторов и выяснить общую картину развития и жизнедеятельности вида в конкретных условиях.

При полевых исследованиях использовался метод заложения пробных площадок размером 2м х 2м [17, 22-25]. В местах произрастания видов площадки располагали регулярно, в виде трансект, состоящих из пробных площадок выбранного размера, расположенных по одной линии на равных расстояниях друг от друга; или случайно-регулярно – площадки закладывали случайным образом по всей территории популяции, но, по возможности, на равных расстояниях друг от друга

Для стабильного существования вида важен размер популяции. Попытки найти критическую численность не привели к какому-либо единообразному результату. В разных случаях критическими величинами назывались 25, 50, 100, 500 особей – эти величины отличались на несколько порядков. Для характеристики особей, составляющих популяцию, используется понятие «онтогенетический возраст» или «онтогенетическое состояние» [21], определяемое на основе различных морфо-биологических критериев. Онтогенетический спектр популяции, выражающий в процентах соотношение особей всех онтогенетических групп, отражает ее неоднородность [7–9].

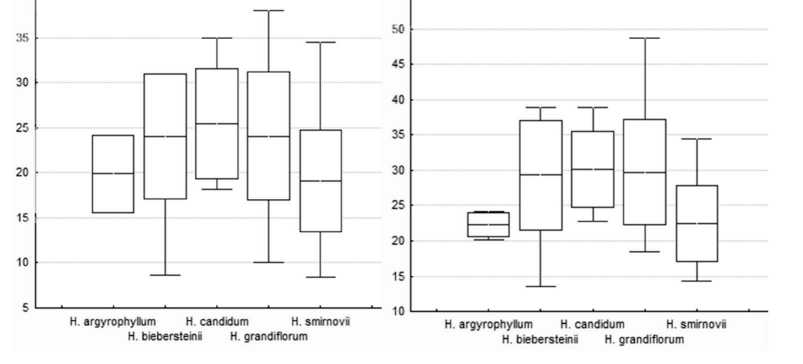

Все возрастные спектры копеечников относились к правостороннему типу и имели максимум на молодых генеративных, генеративных и зрелых генеративных особях (рис. 2–3).

Рис. 3. Соотношение особей разных онтогенетических состояний в исследованных популяциях H. cretaceum

Рис. 2. Соотношение онтогенетических периодов в исследуемых популяциях H. grandiflorum

Возрастная структура популяций представляет собой результат внутрипопуляционного распределения особей. По преобладанию той или иной возрастной группы в спектре можно судить об успешности и устойчивости данной популяции в составе сообщества или о критических моментах в её развитии [9].

Изменчивость онтогенетического спектра ЦП нами рассматривалась с применением следующих показателей:

-

- Индекс возрастности (А). Он оценивает онтогенетический уровень популяции в каждый момент времени и дает реальное представление о вкладе каждой онтогенетической группы в общую воз-растность популяции. Он изменяется от 0 до 1, и чем он выше, тем старше данная популяция [21].

-

- Коэффициент возрастности ( А ) показывает, что чем выше доля более зрелых особей в популяции, тем выше коэффициент возрастности [Там же].

-

– Индекс восстановления Iв характеризует соотношение числа прегенеративных растений к числу генеративных [4–6].

-

- Индекс замещения 1 з характеризует отношение числа прегенеративных растений к сумме чисел генеративных и постгенеративных [Там же].

-

- Средняя энергетическая эффективность ЦП или индекс эффективности (ю) показывает энергетическую нагрузку на среду [3].

-

– Классификация «дельта – омега» . В данной классификации рассматривают четыре типа нормальных популяций: молодую, зрелую, стареющую и старую, на основе критерия абсолютного максимума [3, 4, 21].

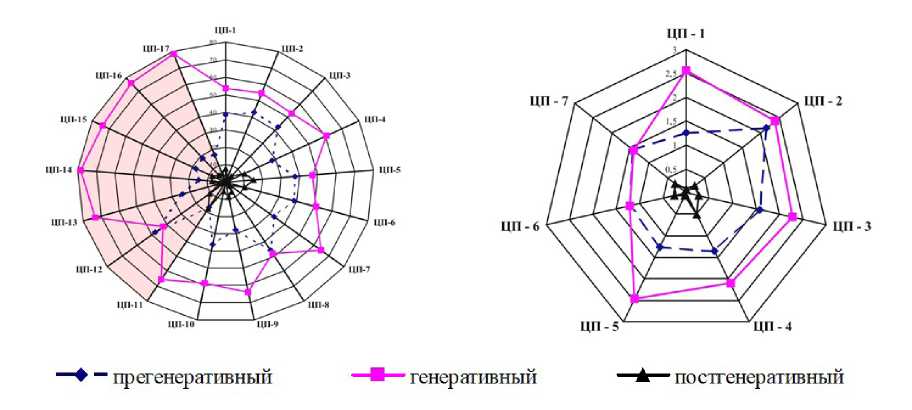

Анализ популяционной структуры проводили методом Байеса в программе Structure 2.2. [27,29]. Программа Structure 2.2. оценивает вероятность разбиения выборки на К групп на основании расчета частот аллелей в каждой из гипотетических популяций путем байесовского анализа методом марковских цепей Монте Карло. Оценку генетической дифференциации исследованных выборок проводили в программе Arlequin ver. 3.1 [26, 30] с помощью анализа молекулярной дисперсии (AMOVA), который позволяет вычленить долю общей дисперсии, приходящейся на внутри- и межгрупповые различия (см. рис. 4).

Рис. 4. Байесовский анализ (программа Structure)

Географическая карта: Соотношение образцов, которые относятся к четырем генетическим группам, в отдельных локальных популяциях в виде круговых диаграмм.

Обозначения групп такие же, что и на столбчатой диаграмме.

Для оценки состояния различных видов копеечников нами получены сравнительные данные о возрастных диапазонах ценопопуляций в различном спектре критериев – в различных фитоценозах, экотопах и т. д.

При анализе: 1) выявили наибольшие и наименьшие данные в возрастных диапазонах ценопопу-ляций; 2) сформировали черты однообразия и различия среди них; 3) обосновали периоды становления ценопопуляций (инвазионная, обычная, регрессивная) и возрастной диапазон (молодая, зреющая, переходная, зрелая, стареющая, старая), полночленность (наличие всех возрастных групп); 4) по возрастным диапазонам нескольких ценопопуляций в спектре критериев получили базисный возрастной диапазон (усредненный, модальный) для нашего региона исследований; 5) изучили предпосылки отличия возрастных спектров исследованных ценопопуляциях от базисного, который проявляется в подходящих местах существования и обоснован качествами редкого вида [10].

При исследовании редких видов растений одним из главных показателей является самоподдержа-ние ценопопуляций, которое всегда выражается в семенном, вегетативном и смешанном виде. При семенном самоподдержании пополнение зрелых растений находится в зависимости от нескольких моментов: значения семенной продуктивности и урожая семян, возникновения и выживания всходов, выживания подроста (проростков, ювенильных и имматурных растений).

Семенная продуктивность всегда выделяется в:

-

1) потенциальной семенной продуктивности;

-

2) условно-реальной семенной продуктивности;

-

3) реальной семенной продуктивности.

Методика изучений и исследований за ценопопуляциями редких сосудистых видов растений заключается в:

-

1) выявлении ценопопуляций в границах региона, ее экотопические и фитоценотические критерии произрастания;

-

2) исследовании онтогенетических периодов растений, выделение возрастных состояний;

-

3) определении площади ценопопуляций, количества и плотности размещения растений, оценки плотности в различных частях локальной популяции или же ценопопуляции;

-

4) определение метода возобновления ценопопуляций, оценка семенной продуктивности особей, всхожести семян, производительности самоподдержания;

-

5) проведение мониторинговых исследований за динамикой становления ценопопуляций [1, 2].

В зависимости от целей и задач исследования, методика изучения популяций видов растений имеет возможность быть проработана с различной степенью детальности.

Список литературы Методы изучения популяций редких видов рода Hedysarum L

- Алтухов Ю.П. Генетика популяций и сохранение биоразнообразия // Соросовский образовательный журнал. 1995. № 1. С. 32−43.

- Динамика популяционных генофондов при антропогенных воздействиях / под ред. Ю.П. Алтухова. М.: Наука, 2004.

- Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. № 1. С. 3−7.

- Жукова Л.А. Многообразие путей онтогенеза в популяциях растений // Экология. 2001. № 3. С. 169−176.

- Жукова Л.А. Роль популяционно-онтогенетического направления в сохранении биоразнообразия растений // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всеросс. науч. конф. (г. Йошкар-Ола, 27 янв. – 01 фев. 2008 г.). Йошкар-Ола: Изд-во Марийс. гос. ун-та. 2008. С. 22−23.

- Жукова Л.А., Турмухаметова Н.В., Акшенцев Е.В. Экологическая характеристика некоторых видов растений // Онтогенетический атлас растений: научное издание. Йошкар-Ола: МарГУ. 2007. Т. V. С. 318−331.

- Заугольнова Л.Б. Анализ ценопопуляций как метод изучения антропогенных воздействий на фитоценоз / Бот. журн. 1976. Т. 62. № 12. С. 1767−1779.

- Заугольнова Л.Б. Структура популяций семенных растений и проблемы их мониторинга: автореф. дисс. … д-ра биол. наук. СПб., 1994.

- Заугольнова Л.Б., Смирнова О.В. Возрастная структура ценопопуляций растений и ее динамика // Журнал общей Биологии. 1978. Т. 39. № 6. С. 849−857.

- Красилов В.А. Популяция, вид, дем и демогенез // Журнал общей биологии. Т. 37. № 4. 1976. С. 506−516.

- Красная книга Астраханской области. Астрахань: Астрахан. гос. ун-т, Издат. дом «Астраханский университет», 2014.

- Красная книга Воронежской области: Т. 1. Растения. Лишайники. Грибы. Воронеж: МОДЭК, 2011.

- Красная книга Республики Калмыкия: в 2-х т. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и грибы. Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2014.

- Красная книга Ростовской области. Т. 2. Растения и грибы. Ростов н/Д.: Минприроды Ростовской области, 2014.

- Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратовской области, 2006.

- Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии // Проблемы ботаники. 1950. Вып. 1. С. 465−483.

- Работнов Т.А. К методике наблюдения над травянистыми растениями на постоянных площадках // Ботанический журнал. 1951. Т. 36. № 6. С. 643−646.

- Супрун Н.А. Онтогенез и структура популяций Hedysarum cretaceum Fisch. на территории Волгоградской области // Вестник Удмуртского университета. Сер. «Биология. Науки о Земле». 2013. № 1. С. 33−39.

- Супрун Н.А. Структура популяций Hedysarum grandiflorum Pall. в Волгоградской области // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15. № 3(1). С. 342−347.

- Супрун Н.А., Шанцер И.А. Генетическая изменчивость видов родства Hedysarum grandiflorum Pall. (Fabaceae) по данным ISSR маркирования // Бюл. ГБС РАН. 2013. № 4. С. 42−49.

- Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляции как функция времени и энергетических волновых процессов // Биол. науки. 1975. № 2. С. 7−34.

- Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М.: Наука, 1976.

- Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). М.: Наука, 1988.

- Ценопопуляции растений. Развитие и взаимоотношения / отв. ред. Т.И. Серебрякова. М.: Наука, 1977.

- Юннатов А.А. Кормовые растения пастбищ и сенокосов Монгольской Народной Республик. М., Л.: Наука, 1964.

- Excoffier L., Smouse P.E., Quattro J.M. Analysis of molecular variance inferred from metric distances among DNA haplotypes: application to human mitochondrial DNA restriction data // Genetics. 1992. V. 131. P. 479–491.

- Falush D., Stephens M., Pritchard J. Inference of population structure using multilocus genotype data: dominant markers and null alleles // Mol. Ecol. Notes. 2007. Vol. 7. P. 574−578.

- Hammer О.Т., Harper D.A., Ryan P.D. PAST: Palaeontological Statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. 2001. Vol. 4. N 1.

- Pritchard J.K., Stephens M., Donnelly P. Inference of population structure using multilocus genotype data // Genetics. 2000. Vol. 155. P. 945–959.

- Schneider von Deimling T., Held H., Ganopolski A. and Rahmstorf S. Climate sensitivity estimated from ensemble simulations of glacial climate // Clim. Dyn. 2006. Vol. 27. P. 149–163.

- STATISTICA (data analysis software system), version 6. // StatSoft, Inc., 2001. Computer progr. Mode of access: www.statsoft.com.

- The organisation changed its name to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources in 1956 with the acronym IUCN (or UICN in French and Spanish). This remains our full legal name to this day. [Электронный ресурс]. URL: https://www.iucnredlist.org/ (дата обращения: 18.05.2022).