Методы контроля натяжения при выполнении оперативного лечения недержания мочи у женщин

Автор: Сухих С.О., Касян Г.Р., Карасев А.Е., Куприянов Ю.А., Пушкарь Д.Ю.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 (72), 2020 года.

Бесплатный доступ

Недержание мочи это одно из самых распространенных женских урологических заболеваний, крайне негативно сказывающееся на качестве жизни пациенток. По данным многочисленных исследований, субуретральная петлевая пластика с использованием синтетической петли является золотым стандартом лечения данного заболевания. Однако, отсутствие стандартов позиционирования синтетического протеза и неэффективные методы контроля натяжения петли могут приводить к различным интра- и послеоперационным осложнениям. В этой статье представлены данные наблюдений и исследований об эффективности оперативного лечения недержания мочи у женщин, а также возможных осложнениях и интраоперационных методах контроля натяжения синтетической петли.

Недержание мочи, субуретральная петлевая пластика, контроль натяжения синтетической петли

Короткий адрес: https://sciup.org/142226430

IDR: 142226430 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2020.2.77-83

Текст научной статьи Методы контроля натяжения при выполнении оперативного лечения недержания мочи у женщин

Введение. Принципы коррекции недержания мочи у женщин

Введение. Принципы коррекции недержания мочи у женщин

Недержание мочи представляет собой наиболее актуальную урологическую проблему среди женского населения, приводящую к выраженной десоциализации, вызванной сопровождающей пациентку запахом мочи и необходимостью ношения гигиенических абсорбирующих прокладок или памперсов, мацерацией кожных покровов - факторов, обуславливающих значительное снижение качества жизни больных. По данным ряда эпидемиологических исследований данное состояние отмечают от 10 до 40% опрошенных женщин, причем, почти половина из них страдают стрессовой формой недержания мочи [1, 2]. Так, около 10% опрошенных, старше 55 - 60 лет, отмечают потерю мочи ежедневно, а от 25% до 45% женщин отмечают периодическое недержание мочи при сильном кашле, чихании, физической нагрузке. Согласно российским исследованиям 38,6% среди женской популяции отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи [3].

Вопросами коррекции недержания мочи у женщин ученые всего мира начали заниматься еще в конце XIX века. Изучалась этиология, патогенез заболевания, а также возможные факторы риска, приводящие к данной проблеме. Было предложено около 200 оперативных методик по коррекции недержания мочи у женщин [4]. Однако только после озвученной Ulmsten и Petros в 1990 г. интегральной теории начинается история современного оперативного лечения данного заболевания c использованием свободных синтетических петель [5]. В 1995 г. Ulmsten впервые применил свободную синтетическую петлю для коррекции недержания мочи позадилонным доступом, где петля располагалась без натяжения под средней третью уретры. В 2001 г. Delorme модифицировал операцию, предложив про-е водить свободную синтетическую петлю трансобтураторным доступом, методом «снаружи-вовнутрь», а уже в 2003 году de Leval описал методику проведения слинга трансобтураторным доступом «изнутри-кнаружи».

На сегодняшний день разработаны основные факторы, определяющие успешность оперативного лечения, связанные с техникой операции и идеальным положением петли, такие как:

-

1. интраоперационное положение синтетического протеза по отношению к длине уретры (необходимость позиционирования петли в области средней трети уретры),

-

2. расстояние синтетического протеза от стенки мочеиспускательного канала, которое должно составлять около 3-5 мм (формирование натяжения петли),

-

3. положение синтетического протеза параллельно плоскости уретры.

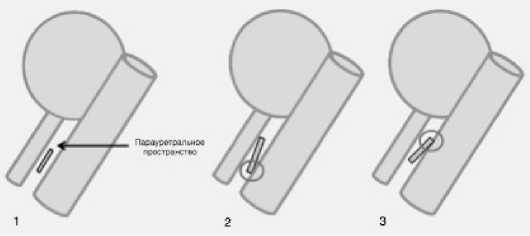

Принято считать, что в норме, после имплантации синтетической петли, протез находится на границе наружной и средней трети уретры, что при повышении внутрибрюшного давления (кашле, чихании, пробе Вальсальвы) позволяет уретре смещаться каудально-дорсально, а самому протезу смещаться относительно в направлении к шейке мочевого пузыря. Данный механизм стабилизирует зону высокого давления в центре средней части мочеиспускательного канала, что обеспечивает удержания мочи у пациенток. Однако, при нарушении техники имплантации петли, возникают сбои в этом идеальном механизме удержания мочи, что приводит к различным послеоперационным осложнениям или неэффективности лечения (Рис.1).

Рис. 1. Положение синтетического протеза относительно плоскости уретры

1 – идеальное положение петли параллельно плоскости уретры.

2,3 – наклон петли, смещение краев синтетического протеза

Эффективность и безопасность хирургического лечения НМ

Хирургическое лечение коррекции недержания мочи является стандартным подходом у тех пациенток, которым консервативная линия терапии не принесла выраженного клинического эффекта [6]. Среди множества методик оперативных вмешательств по коррекции недержания мочи в настоящее время в арсенале специалистов остаются такие наиболее популярные методы как кольпосуспензия по Берчу, имплантация миофасциальных слингов, а также использование синтетических протезов. Субуретральная петлевая пластика является наиболее часто применяемым методом хирургического лечения недержания мочи у женщин в России и странах Европы [7].

Систематический обзор и мета-анализ данных, проведенный в 2017 году под руководством F. Fusco [8], по сравнению результатов хирургического лечения недержания мочи определял эффективность и безопасность использования субуретральных синтетических петель по сравнению с кольпосуспензией и использованием фасциальных слингов (Таблица 1). В данной работе представлены данные 28 рандомизированных клинических исследований, включающих 15855 пациентов, с периодом наблюдения не менее 5 лет. Результаты эффективности лечения были значительно лучше в группе больных после проведения субуретральной петлевой пластики, чем у пациентов после кольпосуспензии по Берчу (результаты субъективной оценки пациенток составили 82% против 74% соответственно, объективная оценка по отрицательному кашлевому тесту в послеоперационном периоде составила 79,7% против 67,8% соответственно). Следует отметить, что независимо от хирургического доступа выполнения кольпосуспензии (лапароскопическим или открытым доступом), показатели эффективности послеоперационного лечения также преобладали в группе пациентов после субуретральной петлевой пластики. Пациенты, перенесшие субуретральную петлевую пластику и установку фасциального слинга имели схожие показатели эффективности лечения. Тем не менее, анализ данных показал меньший процент повторных вмешательств в группе субуретральной петлевой пластики, однако данный результат не был статистически значимым. Дополнительно было произведено сравнение позадилонного и трансобтураторного доступа при проведении синтетической петли. Данные показали, что позадилонный доступ превосходит трансобтураторный по субъективным и объективным критериям эффективности лечения 86% против 84% и 78% против 74% соответственно (валидизированные опросники, осмотр в кресле и др.). Однако при использовании трансобтураторного метода, доказан более низкий риск интраоперационной перфорации мочевого пузыря или влагалища, гематом малого таза, инфекции мочевыводящих путей и расстройств мочеиспускания.

В исследовании E. Costantini и др. [9] было показано, что долгосрочная эффективность в послеоперационном периоде, медиана наблюдения более 8 лет, после имплантации синтетической петли имела тенденцию к снижению у пациентов, перенесших субуретральную петлевую пластику трансобтураторным методом, тогда как оставалась стабильной для тех, кому имплантация протеза осуществлялась позадилонным доступом (Таблица 2).

Таблица 1

Эффективность оперативного лечения НМ различными методами [30]

|

Метод оперативного лечения НМ |

Эффективность оперативного лечения |

|

|

Субъективные показатели эффективности |

Объективные показатели эффективности |

|

|

Кольпосуспензия по Берчу |

74% |

67,8 |

|

Имплантация фасциального слинга |

81% |

72% |

|

Субуретральная петлевая пластика позадилонным доступом |

86% |

78% |

|

Субуретральная петлевая пластика трансобтураторным доступом |

84% |

74% |

Таблица 2

Долгосрочная эффективность имплантации синетического протеза различными доступами [37]

|

Способ имплантации синтетической петли |

Эффективность оперативного лечения НМ |

|

|

В течение 3 лет |

В течение 6 лет |

|

|

Позадилонный доступ |

75,0% |

74,5% |

|

Трансобтураторный доступ |

75,0% |

59,6% |

Тем не менее, в мета-анализе F.Fusco [8], включающем исследования с медианой наблюдения не менее 5 лет, не было показано значимой разницы в эффективности лечения с использованием различных доступов. Также не было выявлено существенных различий в эффективности при сравнении техник «снаружи-внутрь» и «изнутри-кнаружи» при использовании трансобтураторного доступа, но следует учитывать, что перфорации слизистой влагалища чаще наблюдались при использовании техники «снаружи-внутрь».

В исследовании M.Serati показал 10 летнюю эффективность субуретральной петлевой пластики трансобтураторным доступом, которая составила порядка 97% по субъективным критериям оценки пациенток. При объективном осмотре в кресле эффективность составила 94% [10].

В российском исследовании, на кафедре урологии МГМСУ, был произведен ретроспективный анализ более 1000 операций с использованием свободной синтетической петли. При среднем периоде наблюдения 3 года результаты исследования показали, что в группе пациенток после субуретральной петлевой пластики позадилонным доступом эффективность оперативного лечения составила 85,6%, а при использовании трансобтураторного доступа 84,4%. При том, что трансобтураторный доступ использовался примерно в 3 раза чаще, чем позадилонный [11].

В большом мета-анализе A. Ford и соавт., включающем обобщенные результаты 81 рандомизированного клинического исследования, также была показана хорошая эффективность субуретральной пластики трансобтураторным и позадилонным доступами. Однако авторы говорят о необходимости большего количества исследований, посвящённых оценки эффективности и безопасности данных методов в долгосрочной перспективе, более 5 лет [12].

Вышеперечисленные исследования указывают на эффективность операций с использованием свободной синтетической петли, которая составляет от 67% до 97%. Такое разнообразие в оценке результатов операций вызвано применением различных критериев успешности лечения. Но, несомненно, эффективность данного метода превосходит другие виды коррекции недержания мочи, что в настоящее время делает субуретральную петлевую пластику золотым стандартом в лечении недержания мочи у женщин. Однако возможные интра- и послеоперационные осложнения являются предпосылкой к дальнейшему развитию техники оперативного лечения данной категории больных.

Осложнения субуретральной петлевой пластики

Хотя операции с использованием свободной синтетической петли доказали свою безопасность и эффективность, эти процедуры могут быть связаны с послеоперационными осложнениями, такими как инфравезикальная обструкция, возникновение ургентности de novo, инфекции мочевыводящих путей, протрузии сетчатого протеза, болевым синдромом и др.

По данным K. Keltie и соавт. за 8 летний период наблюдения за 92246 пациентками с недержанием мочи после субуретральной петлевой пластики, в следствии сопутствующих осложнений было удалено 2,7% слингов, установленных позадилонным доступом и 1,9% слингов, установленных трансобтураторно [13]. Jonsson показал, что в период с 2001 по 2010 год, среди 188454 женщин, перенесших субуретральную петлевую пластику, частота ревизии и удаления синтетической петли по поводу возникших симптомов нижних мочевых путей (нарушение мочеиспускания, инфравезикальная обструкция, ургентность de novo) составила 1,3% [14].

Осложнения после субуретральной петлевой пластики могут быть обусловлены рядом факторов, одними из которых является неправильные показания и отбор пациентов для хирургического лечения недержания мочи. Пациентка должна быть полностью информирована о предстоящей манипуляции, предупреждена о возможных рисках лечения и дальнейшего течения заболевания. Следует обращать внимания на сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, влагалищная атрофия слизистой, коморбидное ожирение и др. состояния, являющиеся факторами риска для возникновения осложнений у данной категории больных.

Инфравезикальная обструкция (ИВО), это одно из грозных осложнений, значительно влияющих на качество жизни пациенток в послеоперационном периоде. Помимо несоблюдения техники оперативного вмешательства, другой причиной затрудненного мочеиспускания может являться нарушение сократительной способности детрузора. В то же время, ИВО часто является причиной не только затрудненного мочеиспускания, но и вновь возникших ургентных позывов к мочеиспусканию, вплоть до ургентного недержания мочи. Дифференциальный поиск причины затрудненного мочеиспускания – это основа успешного лечения данного осложнения [15].

В исследовании Trial of Midurethral Sling (TOMUS), в котором было включено 597 пациентов, перенесших субуретральную петлевую пластику позадилонным и трансобтураторным доступами, было показано, что порядка 20% пациенток после оперативного вмешательства имеют симптомы, связанные с ухудшением качества мочеиспускания. Для коррекции осложнения части больным устанавливался постоянный уретральный катетер или проводилось обучение выполнения интермиттирующей самокатетеризации из-за неполного опорожнения мочевого пузыря [16]. Однако на 14 день в послеоперационном периоде частота осложнений уже составляла 6% и 2% - к 6 послеоперационной неделе.

По данным мета-анализа Ford [12] средняя частота возникновения инфравезикальной обструкции составила 4% (от 0% до 26%). Результаты работы Blaivas и соавт., в ретроспективном обзоре 8287 пациенток, перенесших трансобтураторную субуретральную петлевую пластику, было обнаружено, что средняя частота инфравезикальной обструкции составляет 5,9% (0–33,9%), а средняя частота хирургического лечения послеоперационного затрудненного мочеиспускания составила 2,3% (0–21,3%) [17].

Данные результаты исследований говорят о том, что проблема ятрогенной инфравезикальной обструкции до сих пор не решена и остается актуальной для большинства исследований.

Контроль натяжения субуретральной синтетической петли

В настоящее время, нет единого способа регулировки натяжения петли в ходе ее установки. Недостаточно плотное прилегание петли зачастую приводит к отсутствию эффекта от операции. В то же время чрезмерное натяжение, оказываемое петлей на уретру, является причиной ятрогенной инфравезикальной обструкции.

Предложенная, в 1995 году, шведским ученым Ulmsten, техника коррекции недержания мочи с использованием синтетического протеза позадилонным доступом, впервые предполагала расположение петли свободно в парауретральном пространстве, вокруг мочеиспускательного канала. Также Ulmsten первый начал использовать интраоперационный кашлевой тест для определения адекватного натяжения петли. Однако интраоперационный кашлевой тест имеет свои недостатки, так, если пациентка находится во время операции под общим наркозом или глубокой седацией, она не сможет выполнять команды хирурга, что на сегодняшний день делает данный метод определения натяжения петли не совершенным.

В публикации своей второй серии пациентов Ulmsten описал прохождение бужа Гегара № 7 через уретру, чтобы убедиться, что уретра имеет приемлемый просвет после размещения синтетического протеза [5]. В настоящий момент данный метод используется редко, как не доказавший свою эффективность в долгосрочной перспективе.

В дальнейшем, хирургами была предложена другая методика – маневр Креде, когда интраоперационно создается ручное давление над лоном, в проекции мочевого пузыря [18]. Однако нет точных данных на сколько сильной должна быть степень давления на переднюю брюшную стенку, что не позволяет использовать его рутинно, для каждого больного.

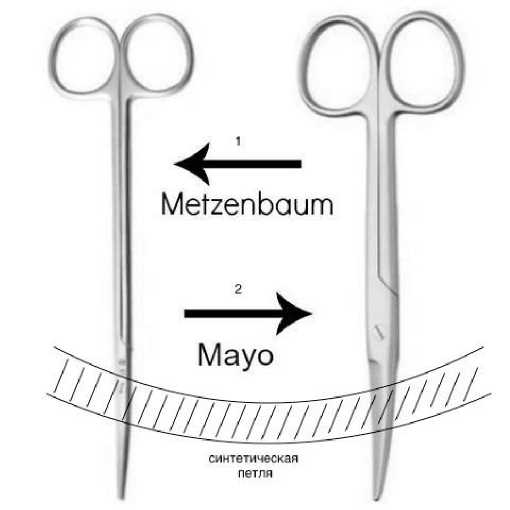

В последующем хирурги начали использовать интраоперационно различный инструментарий (хирургические ножницы, бужи Гегара), располагающийся между уретрой и синтетическим протезом, как ограничитель чрезмерного натяжения при имплантации петли (Рис.2) [19]. Также, было предложено использование зажима (типа Babcock), который накладывается на среднюю часть петли, что обеспечивает необходимый зазор между уретрой и петлей, после ее установки [20]. Однако данные методики имеют свои особенности и ограничения. Например, следует помнить, что хирургические ножницы следует помещать обязательно параллельно плоскости уретры, под нулевым углом. Не следует наклонять ножницы к лонному сочленению или в противоположную сторону. Синтетическая петля должна прилежать к шарнирному винту ножниц. После удаления последних, хирург должен еще раз убедиться, что синтетический протез лежит свободно, без натяжения.

По данным литературы нет единого мнения о том, какой размер бужа необходимо использовать при формировании контроля натяжения петли. При использовании зажима, который накладывается на среднюю часть петли, следует учитывать, что необходимо высчитать равное расстояние от средней линии протеза и только затем накладывать зажим.

Данные методы предусматривает определённый опыт и мастерство хирурга, так как являются субъективными вариантами определения правильной степени натяжения петли.

Рис.2. Инструменты для контроля натяжения синтетической петли. 1 – ножницы Metzenbaum. 2 – ножницы Mayo

Всемирное сообщество урогинекологов (IUGA – International Urogynecology Association) сходится во мнении, что натяжение петли во время ее установки является одним из важных этапов, который в последующем влияет на эффективность оперативного лечения и количество послеоперационных осложнений.

Выводы

Весьма актуальным является внедрение в клиническую практику устройства для контроля натяжения субуретральной петли для лечения недержания мочи у женщин, а также стандартизация этапов оперативного лечения.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 19-15-00379).

Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, Issue 7, Art. No.: CD006375.

Список литературы Методы контроля натяжения при выполнении оперативного лечения недержания мочи у женщин

- Аполихина И.А., Константинов В.В., Деев А.Д. Распространенность и социальные аспекты недержания мочи у женщин // Акушерство и гинекология. 2005. № 5. С. 32-36.

- Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Гаджиева З.К. Расстройства мочеиспускания // М.: Литтерра, 2006. 208 с.

- Пушкарь Д.Ю., Касян Г.Р., Потапова Л.В., Сухих С.О., Джураева М.М. Симптомы нижних мочевыводящих путей среди женщин в Российской Федерации: данные интернет -опроса // Урология. 2018. № 4. С. 5-8.

- Levin I., Groutz A., Gold R., Pauzner D., Lessing J.B., Gordon D. Surgical complications and medium-term outcome results of tension-free vaginal tape: a prospective study of 313 consecutive patients. Neurourol Urodyn, 2004, № 23 (1), рр. 7-9.

- Ulmsten U., Henriksson L., Johnson P., Varhos G. An ambulatory surgical procedure under local anesthesia for treatment of female urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 1996, № 7(2) рр. 81-85.

- Ross S., et al. Transobturator tape versus retropubic tension-free vaginal tape for stress urinary incontinence: 5-year safety and effectiveness outcomes following a randomised trial. Int Urogynecol J., 2016, № 27(6), рр. 879-886.

- Medina C.A., Costantini E., Petri E. et al. Evaluation and surgery for stress urinary incontinence: a FIGO working group report. Neurourol Urodyn, 2017, № 36, рр. 518-528.

- Fusco F. et al. Updated Systematic Review and Meta-analysis of the Comparative Data on Colposuspensions, Pubovaginal slings, and Midurethral tapes in the Surgical Treatment of Female Stress Urinary Incontinence. Eur Urol., 2017, Oct;72(4), рр.567-591.

- Costantini, S., Nadalini, C., Esposito, F., Alessandri, F., Valenzano, M. M., Mistrangelo, E. Transobturator adjustable tape (TOA) in female stress urinary incontinence associated with low maximal urethral closure pressure. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2009, № 282(3), рр. 277-284.

- Serati M. et al. Tension-free Vaginal Tape-Obturator for Treatment of Pure Urodynamic Stress Urinary Incontinence: Efficacy and Adverse Effects at 10-year Follow-up. Eur Urol., 2016, Apr;71(4), рр. 674-679.

- Касян Г.Р., Гвоздев М.Ю., Годунов Б.Н., Прокопович М.А., Пушкарь Д.Ю. Анализ результатов лечения недержания мочи у женщин с использованием свободной синтетической петли: опыт 1000 операций // Урология. 2013. № 4. С.5-11.

- Ford A.A., Rogerson L., Cody J.D., Aluko P., Ogah J.A. Mid-urethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews,2017. Issue 7. Art. No.: CD006375.

- Keltie K., Elneil S., Monga A., Patrick H., Powell J., Campbell B. et al. Complications following vaginal mesh procedures for stress urinary incontinence: an 8 year study of 92,246 women. Sci Rep., 2017, № 20(7), рр. 2015.

- Jonsson Funk M., Siddiqui N.Y., Pate V., Amundsen C.L., Wu J.M. Sling revision/removal for mesh erosion and urinary retention: long-term risk and predictors. Am J Obstet Gynecol., 2013, № 208, рр.73-77.

- Пушкарь Д.Ю., Касян Г.Р. Ошибки и осложнения в урогинекологии. М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. 384 с.

- Norton P.A., Nager C.W., Chai T.C., Mueller E., Stoddard A., Lowder J. et al. Risk factors for incomplete bladder emptying after midurethral sling. Urology, 2013, № 82(5), рр.1038-1041.

- Blaivas J.G., Purohit R.S., Benedon M.S., Mekel G., Stern M., Billah M. et al. Safety considerations for synthetic sling surgery. Nat Rev Urol., 2015, № 12(9), рр. 481-509.

- Partoll L.M., Efficacy of tension-free vaginal tape with other pelvic reconstructive surgery. Am. J. Obstet. Gynecol., 2002, № 186 (6), рр. 1292-1295.

- Mishra V.C., Mishra N., Karim O.M., Motiwala H.G., Voiding dysfunction after tension-free vaginal tape: a conservative approach is often successful. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct., 2005, № 16, (3), рр. 210-214.

- Cundiff G., Retropubic mid-urethral sling, in: Te Linde's Atlas of Gynecologic Surgery, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PN, 2014, рр. 278-279