Методы оценки кредитного рисков коммерческого банка

Автор: Криони О.В., Абдуллина Ю.Ф.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (67), 2021 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлен метод оценки рисков коммерческих банков, в основном анализируется кредитный риск, риск процентной ставки и риск капитала, с которыми сталкиваются коммерческие банки, и вводится модель оценки кредитного риска промышленных и коммерческих кредитов и потребительских кредитов, модель разрыва чувствительности, модель разрыва дюрации.

Банковские риски, модель разрыва дюрации, модель разрыва чувствительности

Короткий адрес: https://sciup.org/140275742

IDR: 140275742 | УДК: 336.77.067

Текст научной статьи Методы оценки кредитного рисков коммерческого банка

1.1 Метод оценки кредитного риска банка.

Метод оценки кредитного риска - это технический метод оценки кредитной надежности заемщиков. Согласно этому методу, возможность невозврата кредита может быть предсказана, тем самым оценен кредитный риск.

Целью этого метода является прогнозирование вероятности дефолта заемщика по ссуде с целью оценки кредитного риска.

Модель Делтона Л. Чессера включает шесть факторов, которые отражают условия деятельности заемщика. Это: (денежные средства + рыночные ценные бумаги) / общие активы (x 1 ), чистые продажи / (денежные средства + обращающиеся на рынке ценные бумаги) (x 2 ), рентабельность активов (х 3 ), общие обязательства / общие активы (x 4 ), основные средства / собственный капитал (Х 5 ), оборотный капитал / чистая выручка (Х 6 ).

Формула оценки:

Y= a 0 + a 1 x 1 + a 2 x 2 + a 3 x 3 +a 4 x 4 +a 5 x 5 + a 6 x 6

(1.1)

Полученное значение Y рассматривается как индекс склонности промышленных и коммерческих заемщиков к дефолту. Исходя из этого, вероятность дефолта рассчитывается по формуле (1.2).

р = ~^—

(1.2)

1 + е- У

Параметры в модели (0≤i ≤6), а критическая вероятность дефолта P 0

получается путем расчета и анализа исторических статистических данных.

Метод оценки: Сначала определяется порог вероятности P0 на основе прошлого опыта, а затем сравнивается P исследуемой ссуды с с0:

Когда P > P 0 , ссуда принадлежит группе по умолчанию;

Когда P < P 0 , ссуда относится к группе нестандартных.

Потому что источник погашения промышленных и коммерческих кредитов в основном зависит от операционных доходов заемщика (бизнеса).

1.2 Метод оценки кредитного риска по потребительским кредитам

Потребительские кредиты отличаются от промышленных и коммерческих кредитов, и источники их погашения в основном связаны с личным доходом заемщика, поэтому модель оценки кредитного риска по потребительским кредитам, предоставленным физическим лицам, имеет характеристики, отличные от описанных выше моделей оценки. Он в основном оценивает кредитный риск заемщиков, имеющих банковские ссуды, по их доходу, роду занятий, возрасту и жилью.

Модель Дэвида Дюрана включает 9 факторов, каждый из которых оценивается с использованием определенного метода оценки. Сумма оценок каждого фактора является кредитным рейтингом ссуды. Затем сравнивается эта оценка с критическим значением (рассчитанным и проанализированным на основе предыдущих статистических данных). Если оценка выше критического значения, это означает, что кредитный риск исследуемой ссуды невелик и должен быть включен в группу нестандартных;

В модели Дэвида Дюрана используются следующие факторы и методы оценки: Возраст, пол, стабильность проживания, род занятий, отрасль, стабильность работы, банковский счет, недвижимость, страхование жизни. За каждый фактор начисляется определенный балл и в итоге суммируется.

Критическое значение модели оценки потребительского кредитного риска Дэвида Дюрана составляет 1,25. Заемщик с кредитным рейтингом выше 1,25 принадлежит к группе платежеспособных, что указывает на то, что его кредитный риск низкий; меньше или равный 1,25, его кредитный риск выше и должен быть отнесен к группе риска.

Кроме того, в 1986 году Федеральная корпорация по страхованию депозитов США предложила два метода измерения банковских рисков, один из которых называется Camel Rating System (CAMEL). Этот метод также можно использовать в качестве основного метода измерения кредитного риска. Пять основных элементов - это достаточность капитала, качество активов, управление, прибыль и ликвидность. На основе этих пяти основных элементов банки оцениваются по уровням риска (уровни от 1 до 5), при этом самый низкий риск - уровень один, а самый высокий риск - уровень пятый. Принято считать, что проблемными банками являются банки с уровнем риска выше 3.

Подобно методу оценки Camel, мы также можем использовать модель оценки кредитоспособности для оценки кредитного риска. Во-первых, мы можем указать соответствующие веса для каждого фактора оценки, а затем суммировать оценки и, наконец, получить общую оценку объекта оценки и соответствующий уровень риска, и на основе этого определить надежность кредитного объекта. Типичные скоринговые модели этого типа следующие (таблицы 1.1 и 1.2):

Таблица 1.1 Веса модели кредитного скоринга

|

Факторы оценки |

Вес |

|

Гарантийная ставка фиксированной комиссии |

4 |

|

Коэффициент быстрой ликвидности |

11 |

|

Годы эксплуатации |

1 |

Рейтинги модели кредитного

Таблица 1.2 рейтинга

|

Кредитный рейтинг |

Уровень риска |

|

>47 |

1 |

|

40—47 |

2 |

|

32—39 |

3 |

|

24—31 |

4 |

|

<24 |

5 |

Гарантийная ставка фиксированных расходов = (доход до вычета прибыли и налогов + расходы по аренде) / (проценты + расходы по аренде) Коэффициент быстрой ликвидности два (оборотные активы-запасы) / текущие обязательства

Кредитный рейтинг = 4X (гарантированная ставка фиксированной комиссии) + 11X (коэффициент быстрой ликвидности) + 1X (годы работы) На основе анализа различных соответствующих данных мы легко можем получить общую оценку оценки и уровень ее риска.

1.3 Метод оценки риска процентной ставки банка

Непредсказуемые изменения процентных ставок серьезно повлияют на прибыльность банков и рыночную стоимость капитала. Основными методами измерения степени риска процентной ставки являются разрыв чувствительности и разрыв дюрации. Эти две модели могут использоваться для управления изменениями чистого процентного дохода и рыночной стоимости компании, соответственно.

1.3.1 Модель разрыва чувствительности

В начале 1980-х годов коммерческие банки обычно использовали разрыв (GAP) как меру подверженности процентному риску. Так называемый разрыв, также известный как дефицит финансирования, относится к разнице между суммой чувствительных к процентной ставке активов и чувствительных к процентной ставке обязательств в определенный период времени.

Активы, чувствительные к процентной ставке (RSA) и чувствительные к процентным ставкам обязательства (RSL), относятся к активам и обязательствам, стоимость которых может быть изменена в течение определенного периода времени. Следует отметить, что чувствительность к процентной ставке зависит от определенного периода анализа. Выводы, которые можно сделать для одного и того же актива (обязательства) в разные периоды анализа, несовместимы. Даже в пределах одного и того же периода анализа степень чувствительности к процентной ставке среди различных активов (обязательств), чувствительных к изменению процентной ставки, может быть несовместимой.

В анализе разрывов величина разрыва подверженности процентному риску выражается как:

GAP = RSA-RSL (1.3) или MGAP = MRSA-MRSL (1.4)

Уравнение (1.3) - это простая формула расчета разрыва, а (1.4) -модифицированная формула расчета разрыва. Кроме того, по расчетному периоду он также может быть разделен на однопериодный разрыв и накопительный разрыв. Накопленные разрывы обычно анализируются за период в один год, в то время как разрывы за один период анализируются путем разделения периода анализа общих разрывов на несколько подпериодов и расчета разрывов по сегментам. Когда GAP> 0, он называется положительным разрывом; наоборот, если GAP <0, он называется отрицательным разрывом.

Помимо использования суммы разрыва для отражения подверженности банка процентному риску, соотношение суммы разрыва к совокупным активам банка также может использоваться для отражения степени подверженности, то есть коэффициента разрыва (GAP Ratio).

Чистый процентный доход (сокращенно NID) - это разница между процентным доходом по активам банка и процентными расходами по пассивам. При изменении процентных ставок связь между изменениями в чистом процентном доходе банка и разрывами может быть выражена следующей формулой:

ANII=MRSA ^AI- MRSLxAI (1.5) ANII=MGAP*AI (1.6)

Формула (1.6) показывает, что при повышении процентной ставки (AI > 0), если разрыв чувствительности к процентной ставке является положительным (MGAP> 0), чистый процентный доход банка увеличится больше, чем ожидаемое значение. Напротив, если разрыв процентной ставки отрицательный (MGAP < 0), то чистый процентный доход будет ниже ожидаемого. Точно так же, когда процентная ставка падает (AI <0), будет неожиданный доход при отрицательном гэпе и неожиданный убыток при положительном гэпе. Когда значение разрыва равно нулю, независимо от того, как изменяется процентная ставка, чистый процентный доход остается неизменным.

1.3.2 Модель разрыва дюрации

Помимо анализа модели разрыва чувствительности, многие банки также анализируют показатели дюрации всех активов и обязательств при оценке рисков. Хотя анализ дюрации сложно понять и применить, он может предоставить исчерпывающую информацию для оценки процентного риска. Это легко понять, если использовать дюрацию в качестве показателя эластичности рыночной стоимости ценных бумаг по процентной ставке. Отношение переменной стоимости актива к переменной стоимости обязательства определяет изменение рыночной стоимости капитала компании. Модель разрыва продолжительности (Duration GAP) может использоваться в качестве расширения и замены анализа чувствительности.

Модель разрыва дюрации (DGAP) учитывает своевременность каждого денежного потока, в основном управляя рыночной стоимостью чистого процентного дохода и акционерного капитала. Сравнивая взвешенную дюрацию активов с взвешенной дюрацией обязательств, мы можем получить величину процентного риска.

Основной момент анализа дюрации заключается в том, что, когда время опережающего притока отличается от времени оттока денежных средств, возникает риск процентной ставки. Финансирование дефицита чувствительности заключается в корректировке краткосрочной структуры краткосрочных активов и пассивов таким образом, чтобы потоки денежных средств и приток были примерно совпадающими. Финансирование с разрывом дюрации - это когда процентная ставка изменяется, переменные стоимости активов и обязательств равны. Таким образом, время и уровень общего денежного потока активов, а также время и уровень общего денежного потока по обязательствам правильно согласованы, и рыночная стоимость компании может быть полностью сбалансирована без изменений.

Продолжительность рассчитывается следующим образом: сначала умножьте приведенную стоимость каждого денежного потока на период времени до платежа или платежа, затем сложите все продукты и разделите на сумму текущей стоимости денежного потока. Концептуально, продолжительность - это мера среднего возраста инструмента, который равен среднему времени, необходимому для возмещения первоначальной стоимости. Например, определенная облигация имеет первоначальный срок погашения 4 года и дюрацию от 3 до 5 лет, что означает, что независимо от того, как изменяется процентная ставка, инвесторы должны возместить первоначальную стоимость облигации в течение 3,5 лет. Если процентные ставки вырастут, рыночная стоимость облигаций упадет, но инвесторы будут реинвестировать свой обычный процентный доход в высокодоходные инструменты, чтобы компенсировать снижение рыночной стоимости облигаций. Через 3,5 года инвесторы оправдают свои ожидания доходом от инвестиций.

Показатель дюрации, предложенный Маккоббом, рассчитывается по следующей формуле:

Ll+d (1.7)

где: величина денежного потока при P t = t;

t = время до выплаты денежного потока;

i = доходность к погашению инструмента, генерирующего денежный поток; к = номер денежного потока.

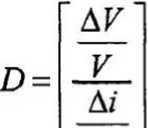

Дюрация - это приблизительный показатель, отражающий эластичность рыночной стоимости по процентной ставке. В этом смысле, дюрация равна отношению скорости изменения рыночной стоимости ценных бумаг к относительной скорости изменения процентных ставок, а именно:

Ll+d (1.8)

где: v = рыночная стоимость ценных бумаг i = текущая норма доходности ценной бумаги

Каждый раз, когда изменяется процентная ставка, когда известна дюрация инструмента, уровень изменения рыночной стоимости инструмента может быть приблизительно определен с помощью уравнения (1.8). Сбалансированная политика управления активами и пассивами заключается в том, чтобы уравнять чувствительность активов и обязательств к процентным ставкам, чтобы при изменении процентных ставок стоимость капитала банка не изменилась.

В случае, если известны изменения текущей стоимости различных финансовых инструментов банка, в соответствии с учетной идентичностью «активы = обязательства + собственный капитал» можно получить текущие изменения стоимости активов банка за вычетом изменений текущей стоимости обязательств.

Если в качестве операционной цели принять рыночную стоимость капитала, банки могут измерять процентный риск на основе модели разрыва дюрации. Модель выглядит следующим образом:

DGAP=DA-uDL, (1.9)

где DA = совокупная продолжительность активов, то есть сумма произведения каждого актива на длительность и его долю в рыночной стоимости всех общих активов; DL = полная продолжительность обязательства, то есть сумма произведения продолжительности каждого обязательства и рыночной стоимости всех его общих обязательств; u = отношение общей суммы активов к общей сумме обязательств.

Когда разрыв дюрации положительный, если процентная ставка повышается, рыночная стоимость его капитала будет уменьшаться; и наоборот, если процентная ставка упадет, рыночная стоимость его капитала увеличится. Когда разрыв дюрации отрицательный, если процентная ставка повышается, рыночная стоимость его капитала увеличится; если процентная ставка упадет, рыночная стоимость его капитала соответственно уменьшится. Только когда разрыв дюрации равен нулю, рыночная стоимость капитала банка не изменится из-за процентных ставок. Чем больше абсолютное значение разрыва дюрации, тем выше процентный риск.

При оценке риска процентной ставки разрыв дюрации используется для анализа потенциальной волатильности рыночной стоимости капитала банка. Это единый индикатор, который может суммировать всестороннее влияние изменений процентных ставок на стоимость банковских активов и обязательств, так что банки могут регулярно отслеживать свой общий процентный риск на основе этого индикатора.

Заключение

Изменения в мировой экономической и финансовой среде и ускорение финансовых инноваций в коммерческих банках сделали причины проявления рисков более сложными, а риски - более пагубными. Для точного выявления различных рисков, которые возникают в коммерческих банках в новую эпоху, и точной оценки степени риска недостаточно полагаться только на односторонние методы оценки рыночного риска, кредитного риска, риска ликвидности и процентного риска, с которыми сталкиваются коммерческие банки.

Таким образом, модель оценки кредитного риска Делтона Л. Чессера начинается с анализа условий деятельности заемщика для оценки вероятности риска дефолта, что разумно с экономической теории.

Девять факторов, задействованных в модели Дэвида Дюрана, могут в основном отражать источник, уровень, стабильность и будущие тенденции дохода заемщика. Затем на основе эмпирических исследований приводится по одному для каждого фактора. Оценка, наконец, выражает кредитную надежность заемщика в количественной форме. Этот метод прост и удобен в использовании и является ценным инструментом для оценки и подтверждения кредитного риска.

В качестве меры подверженности банка процентному риску разрыв чувствительности в основном используется для анализа потенциальной изменчивости чистого процентного дохода в течение определенного временного интервала. Его основные достоинства легко понять, Гэп за определенный период времени отражает процентный риск в этом периоде. Руководители банка предложили скорректировать структуру активов и пассивов, чтобы избежать рисков. Если прояснить характеристики движения денежных средств по различным инструментам, рассчитать индекс чувствительности несложно.

Однако, к сожалению, модель разрыва чувствительности также имеет много недостатков: во-первых, существуют серьезные проблемы с вычислением расчетов. Для решения этой проблемы банкам следует оценить чувствительность различных базовых процентных ставок в прошлом к соответствующим рыночным индексам и разумно скорректировать структуру сроков погашения средств, исходя из чувствительности фактических процентных ставок, чтобы избежать рисков. Во-вторых, анализ разрыва чувствительности игнорирует цену времени. Нет никакой разницы между денежным потоком открытия и закрытия разрыва чувствительности. Когда процентная ставка повышается или понижается, то, получит ли банк прибыль, зависит от фактического времени переоценки активов и обязательств в каждом временном интервале. Таким образом, при изменении процентных ставок, даже если разрыв чувствительности банка равен нулю, его чистый процентный доход также изменится; в-третьих, чувствительность разрыва неизбежно игнорирует кумулятивное влияние изменений процентных ставок на банковские риски. Хотя банкам следует рассчитывать показатели разрыва чувствительности для переоценки активов и обязательств в течение периода, они обычно оценивают только недавние изменения чистого процентного дохода. Изменения процентных ставок также влияют на стоимость активов и пассивов с фиксированной процентной ставкой, а также на общий банковский риск через год. Анализ разрыва чувствительности игнорирует эти факторы. В то же время анализ разрыва чувствительности не обращает внимания на процентный риск, связанный с потоками депозитов до востребования.

Основное преимущество анализа разрывов дюрации состоит в том, что он дает исчерпывающий индикатор процентного риска по активам и обязательствам. В отличие от разрыва чувствительности, разрыв по продолжительности учитывает временную стоимость каждого денежного потока и позволяет избежать проблемы неправильного временного разделения. Дюрация является комплексным показателем, поэтому банк может сопоставить общие активы и общие обязательства в соответствии с целевым значением дюрации без сопоставления каждого счета.

Однако у анализа дюрации есть и недостатки. Во-первых, сложно точно рассчитать продолжительность. Расчет дюрации требует множества субъективных предположений. Используемые данные включают широкий спектр данных. Необходимо указать процентную ставку для каждого счета, сроки пересмотра процентной ставки, проанализировать возможность предоплаты основной суммы. Банк должен оценить вероятность получения согласованного денежного потока в срок. Во-вторых, банки должны также прогнозировать время изменения базовой процентной ставки и уровень изменений процентной ставки при получении денежных потоков.

Таким образом, крайне необходимо создать интегрированную систему оценки рисков с упором на кредитный и рыночные риски.

Список литературы Методы оценки кредитного рисков коммерческого банка

- Буглак Е. А. Современные подходы к регулированию банковских рисков // Молодой ученый. 2011. №6. Т.1. С. 147 - 151.

- Ванькович И.М. Финансовые риски: теоретические и практические аспекты //Российское предпринимательство. 2014. № 13 (259). С. 18 - 33.

- Зике Р. В. Классификация рисков кредитной организации в целях внутреннего контроля // Российское предпринимательство. 2014. № 13 (259). С. 34 - 40.

- Зике Р. В., Пыткин А.Н. Банковские риски и новые требования к организации банковского надзора // Российское предпринимательство. 2013. № 14. С. 17 - 23.

- Кутафьева Л. В. Классификация банковских рисков // Молодой ученый. 2013. №10. С. 324 - 326.

- Сергеева О.И., Трофимов Д.В. Сравнение нормативных документов банка России и рекомендаций Базельского комитета в области процентного риска // Вестник РЭА. 2009. №3. С.32 - 41.

- Хакгшова Е. Управление процентным риском на основе GAP-анализа // Проблемы теории и практики управления. 2010 № 11. С.43 - 51.

- Хутаев Р.И. Методы оценки процентных рисков и способы управления ими //Вестник Института экономики Российской Академии наук. 2010. № 3. С. 221 - 228.

- Швецов A.M. Банковские риски и внешние аспекты управления ими в условиях экономического кризиса // Финансы и кредит. 2010. № 40. С.40 - 43. 10. Basel III: Revised international capital framework. URL:// https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm